Полная версия

Полная версияЭнциклопедия наших жизней. Два друга и «Москвич 408». Том 1

Их отцовство многие горожане приписывали Якову (Кобе) Эгнаташвили или начальнику горийской полиции Дамиану Давришеви.

Расстроенный Джугашвили стал то и дело ввязываться в пьяные драки и заслужил прозвище Безумный Бесо.

Трудно сказать, насколько слухи имели под собой основание. Но постоянное и щедрое покровительство богатого Эгнаташвили бедной поначалу семье родителей Сталина не может не навести на размышления. Яков-Коба жил на широкую ногу, владел несколькими прибыльными духанами (харчевнями), занимался виноделием. Он увлекался борьбой и был чемпионом в городе, где жило немало атлетов. Фраза из воспоминаний Кеке: Эгнаташвили «всегда старался помогать нам в создании нашей семьи» – возможно, содержит в себе некий скрытый намёк…

Другой кандидат в отцы Сталина – полицейский Дамиан Давришеви, тоже постоянно помогал Кеке, когда та жаловалась на пьянство мужа. По воспоминаниям земляков, «все в Гори знали о связи Дамиана с красивой матерью Сосо».

Сам Сталин однажды обмолвился, что его отцом на самом деле был священник. Таким образом, мы получаем третьего кандидата в родители – отца Чарквиани.

Кеке в своих воспоминаниях явно гордилась тем, что была «желанной и красивой девушкой». Говорят, что уже в пожилом возрасте она советовала Нине Берии, жене знаменитого Лаврентия, заводить любовников и пускалась в весьма откровенные разговоры о сексе: «Я в молодости вела хозяйство в одном доме и, познакомившись с красивым парнем, не упустила своего».

Слухи на счёт собственной матери не отвергал и Сталин. Когда в последние годы жизни он беседовал со своим грузинским протеже Мгеладзе, у того «создалось впечатление, что… Сталин является незаконнорожденным сыном Якова Эгнаташвили». А на одном приеме в 1934 году он сказал: «Мой отец был священником». В пользу кандидатуры священника говорит еще и то, что в духовное училище принимали только детей духовенства, и, по словам его матери, Сталина выдали за сына священника.

В отсутствие из семьи Бесо все три возможных отца помогали в воспитании юного Сосо: он жил у Чарквиани, его защищали Давришеви, а половину своего времени он проводил у Эгнаташвили.

Но и версию об отцовстве Бесо нельзя отвергать целиком. На кремлевских попойках Сталин хвастался перед Хрущевым и другими приближенными, что унаследовал родительскую тягу к спиртному.

Когда маленький Сталин еще лежал в колыбели, Бесо обмакивал пальцы в вино и давал ему пососать. Сталин делал то же со своими детьми, что приводило в ужас его жену Надежду Аллилуеву.

Возможно, Кеке стала любовницей Эгнаташвили, лишь когда её семья с Бесо окончательно распалась. Как бы то ни было, в ее мемуарах Эгнаташвили появляется так же часто, как и муж, и вспоминает она его с куда большей теплотой.

Подлинных фотографий Бесо Джугашвили не сохранилось, но некоторые земляки свидетельствовали, что Сталин был очень похож на него.

Приведённая здесь статья представляет собой краткое изложение одной из глав книги Саймона Себага Монтефиоре «Молодой Сталин». Все данные повествуются в ней так, как о них сообщает Монтефиоре, собравший много нового материала в российских и грузинских архивах. Его книга получила высокую оценку в мировой науке. Все возможные неточности должны быть отнесены на счёт её автора.

Шинель и сапоги Сталина

Среди экспонатов личных вещей СТАЛИНА в музее хранятся – шинель и сапоги СТАЛИНА.

До Второй Мировой Войны у Сталина не было ни одного военного звания, а после войны он присвоил себе высшее военное звание – генералиссимус.

Кабинет Сталина, перевезённый в музей из Москвы

КАБИНЕТ СТАЛИНА

Среди экспонатов в музее СТАЛИНА есть – кабинет СТАЛИНА, перевезённый в ГОРИ из Московского кремля.

Зал победы в музее Сталина в Гори

ЗАЛ ПОБЕДЫ в музее является одним из самых красивых залов.

Трубки и сигары Сталина

В отдельном зале, не входящем в основную экспозицию, хранятся личные вещи Сталина. Папиросы «Герцеговина флор», которые он курил, трубки, часы, маршальская шинель, фуражка.

В углу выставляется первый кремлевский кабинет, который генсек занимал в 1918–1922 годах. Настенные панели, мебель, принадлежности – все оригинальное.

Занимательна картина на правой стене. Там Сталин читает свои стихи выдающемуся грузинскому писателю и политику Илье Чавчавадзе в редакции газеты «Иверия».

На стене за их спинами – портрет классика грузинской литературы Шота Руставели. Художник Уча Джапаридзе намекает на триединство гениев грузинской словесности в одной точки времени и пространства. Художнику виднее.

Среди личных вещей, принадлежавших когда-то СТАЛИНУ на фотографии представлены:

– личные курительные трубки и сигары.

Иногда Сталин курил и папиросы. Либо набивал их табаком трубки. Из папирос предпочитал – «Герцеговина Флор» фабрики «Ява».

Лампа, подаренная Сталину

ПОДАРКИ

Подарки, размещенные в следующем зале, собирались к 70-летию Сталина в 1949 году и никогда им не использовались.

Назовем только некоторые из них:

– Изображение Сталина на кедре из Ливана с надписью «да хранит Бог великого – генералиссимуса товарища»;

– портрет из цветного песка из Украины;

– вид на Мавзолей и Спасскую башню, выполненный из табачных листьев, от Румынии;

– шуба от московской ткацкой фабрики;

– несколько ваз и предметов фарфора от грузин и китайцев;

– баян с самоцветами от москвичей;

– самовар от трудящихся города Тулы.

Одним из самых интересных экспонатов является настольная мультифункциональная лампа, подаренная 21 декабря 1945 года Сталину челябинскими танкостроителями (по одной из версий, конструктором Т-34 Михаилом Кошкиным).

Дарственная гласит: «Иосифу Виссарионовичу Сталину от конструкторов и испытателей тяжелых танков ордена Ленина опытный танковый з-д № 100 НКТМ».

Над «горой» танк ИС-2 давит черного немецкого орла.

В «горе» часы и радио. Рядом – пепельница.

Когда Георгий Жуков увидел подарок у Сталина, лампа ему очень понравилась.

По легенде, когда маршал Победы приехал домой после встречи с вождем, лампа уже стояла у него на столе.

В 1969 году Георгий Константинович передал лампу музею.

Посмертная маска Сталина

Перед залом с подарками посетители проходят через еле освещенный траурный зал. Окруженная белыми мраморными колоннами, в центре круга темно-бордового бархата лежит оригинальная посмертная маска Сталина (шестая по счету).

В музее находится 6-ая копия посмертной маски Сталина. Всего их было снято девять. Каждая последующая маска уменьшается в размере от предыдущей на 10 %.

В углу зала представлены картина «Сталин в гробу» и макет мавзолея с надписями «ЛЕНИН» и «СТАЛИН».

Мавзолей просуществовал в таком виде до 1961 года, когда по приказу Никиты Хрущева тело вождя вынесли из усыпальницы и упокоили возле кремлевской стены.

КАРТИНА

В траурном зале висит картина – "Гроб с телом Сталина в Колонном зале Дома Союзов". Картина с натуры.

Видно, что холст картины немного подпорчен, может быть – временем, а может быть – плохим хранением до того, как она попала в музей…

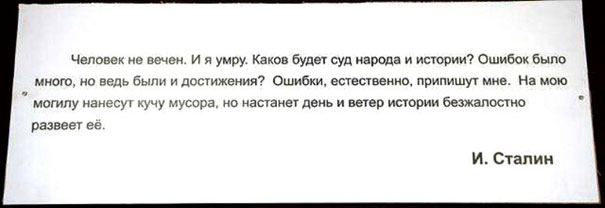

В одном из залов приведена среди различных документов цитата, которая зафиксирована на фотографии в верху…

ПЕЩЕРНЫЙ ГОРОД УПЛИСЦИХЕ

До наших дней дошел целый ряд средневековых пещерных монастырей и городов расположенных практически во всех уголках Грузии, где есть горы.

Наиболее известные – Вардзия, Уплисцихе и Давид Гареджа.

Уплисцихе – древний пещерный город, один из первых городов на территории Грузии.

Уплисцихе высечен в скале, расположенной в 12 км к востоку от города Гори на левом берегу реки Кура.

Город возник в конце II – в начале I тысячелетия до н. э., пережил несколько подъёмов и спадов, был окончательно покинут в XIX веке и является, таким образом, многослойным археологическим объектом, одним из важнейших памятников грузинской культуры.

Уникальность памятника заключается в том, что он, благодаря своему устройству, сохранил в себе остатки архитектурных и культовых сооружений, построенных на протяжении нескольких тысячелетий.

В период расцвета Уплисцихе включал в себя более 700 пещер и пещерных сооружений, из которых только 150 сохранились к настоящему времени.

Согласно археологическим данным, Уплисцихе стал культовым центром в конце II – начале I тысячелетия до н. э.

Выбор именно скалы или холма для поселения человека или для создания культового центра естественен, так как скалы и горы издавна являлись символами могущества и вечности с одной стороны, а с другой стороны крутые склоны скал представляют собой естественное укрепление.

Поселение получило название «Уплисцихе» уже в древнейший период. Упоминания средневековых грузинских историков связывают основание поселения с мифологическим «Уплосом, сыном Мтскетоса», причем достоверность этих источников в целом подтверждается археологическими материалами. На основании этого в научной литературе название «Уплисцихе» связывается с Уплосом. Тем не менее, в большинстве популярных источников закрепилась другая трактовка названия, сделанная на базе современного грузинского языка, в которой «Уплос» связан с нарицательным «владыка»: Уплисцихе (груз. – «крепость владыки»).

По мере роста числа почитателей культовых объектов в Уплисцихе его популярность увеличивалась, и к IV веку до нашей эры Уплисцихе становится городом. Во второй половине IV века до н. э. население осваивает всю территорию южного склона горы общей площадью 9,5 гектаров. В последующий период (вероятно в конце I – начале II века н. э.) в скалах были высечены несколько сотен различных сооружений, включая храмы, общественные здания и жилые дома.

Кроме этого были обустроены колодцы и водостоки, городские ворота, улицы и укрепления города. Все эти крупные изменения произошли, по мнению археологов, за несколько десятков лет.

В устройстве Уплисцихе этого времени прослеживаются типичные черты города эллинистического периода: заградительный ров и стены, защищающие город на тех участках, где нет естественных препятствий; проложенные дороги; тоннель, спускающийся к реке; система водоснабжения и отвода сточных вод.

По древней традиции, у города был не только тайный тоннель, но и четыре входа, ориентированные по сторонам света.

Тайный тоннель. Существовал глубокий колодец, куда поступала вода из реки Куры. Специалисты предполагают, что колодец считался священным, и его вода использовалась не в бытовых, а в сакральных целях.

Архитектура Уплисцихе этого времени изобилует скальными помещениями и потому нетипична не только для Грузии, но и для всего закавказского региона. Строители стремились воспроизвести в толще скалы детали, свойственные традиционной архитектуре из камня либо дерева.

Многие высеченные в скале помещения украшены имитацией деревянных или каменных балок, колонн и других архитектурных элементов.

Многие высеченные в скале помещения украшены имитацией деревянных или каменных балок, колонн и других архитектурных элементов.

Сооружение помещений в Уплисцихе происходило в два этапа: сначала происходило грубое выдалбливание скальной породы, затем (по мере приближения к линии стены) происходила тонкая притирка камня к требуемой форме – процесс, напоминающий работу скульптора.

При притирке использовались вода и абразивный камень, причём процесс не только придавал скальной породе требуемую форму, но и наносил надежный защитный слой на поверхность породы (песчаника). Этот слой был призван предотвратить разрушение конструкций.

Религия в Уплисцихе являла собой типичный набор политеистических верований своего времени. В эллинистический период в Уплисцихе помимо древнейшего культа поклонения божеству Солнца поклонялись другим небесным светилам и всему пантеону грузинских языческих богов, включая богов земли, подземелья, воды и других, причём каждое из божеств имело связи с соответствующими культовыми сооружениями. Главенствующее положение занимал, вероятно, храм Солнца, разрушенный первыми христианами после христианизации Грузии в 337 году н. э.

Кроме этого, в Уплисцихе сохранились десятки других культовых сооружений, активно использовавшихся в тот период.

Рост Уплисцихе приходится на период формирования Иберии – Восточно-грузинского царства, столицей которого становится Мцхета. Уплисцихе выделялся среди остальных городов Иберии своим преимущественно культовым значением. Он являлся именно храмовым городом.

Ямы использовались для ритуальных жертвоприношений животных богам подземного царства. До проведения детальных раскопок и анализа остатков материала на дне ям их предназначение оставалось невыясненным. В качестве одного из предположений высказывалось мнение, что крупные ямы выполняли функцию тюрьмы. Это предположение оказалось неверным, однако некоторые популярные источники до сих пор указывают на существование «подземных тюрем» в Уплисцихе.

Томаз Саникидзе, один из ведущих археологов городища, так реконструирует ход религиозного праздника в эллинистическом Уплисцихе на основании результатов раскопок:

"Жрецы на почётном месте устанавливали статуэтку богини… начинали звонить в колокольчики и греметь погремушками, крутить колёса, шипы которых, задевая клепало, издавали устрашающий грохот, выпекали священные хлебцы с оттисками глиняных печатей, резали жертвенных животных и, окропив мясо святой водой, варили на священном огне, священным вином из большого погреба совершали возлияния в честь божества, пели гимны, вознося хвалу владыке и благодаря господа за дарованные им жизнь и благополучие, с наступлением же сумерек в каком-нибудь из храмов представляли мистерию".

Внутри города осуществлялось виноделие, однако не по практическим соображениям, а по культовым. По-видимому, произведённое здесь вино считалось священным. В эллинистический период Уплисцихе окружали леса, и виноград привозили в город издалека, специально поднимали на юго-западный склон.

В северной части города располагалось большое винохранилище («Большой марани»), рассчитанное на 58 крупных карасов.

В 337 году, после провозглашения христианства государственной религией в Грузии, между языческим Уплисцихе и первыми христианами возникло противостояние, которое закончилось тем, что жрецы и жители Уплисцихе были подвергнуты гонениям, часть помещений города были разрушены и сожжены, на месте двух главных языческих храмов возникли христианские церкви.

Найден церковный документ раннехристианского времени, призывающих предать смерти язычников Уплисцихе, и, возможно, многие жрецы, а также некоторые жители города были казнены в этот период.

Ещё на протяжении долгого времени в Уплисцихе продолжалось тайное поклонение языческим божествам. Археологи обнаружили закрытые помещения, где и после введения христианства продолжали осуществляться небольшие культовые обряды, приношение в жертву животных.

Под церковь был перестроен храм солнца, находящийся на самой верхней части города.

Ещё один, большой по площади языческий храм, выходивший на «Центральную площадь», в VI веке н. э. был перестроен в трёхнефную христианскую базилику площадью около 400 кв. м.

Оба эти сооружения разрушились быстрее остальных, и в раннем средневековье на главном месте Уплисцихе была построена полностью новая церковь, которую называют «церковью Уплисцули» (церковь Принца).

Трёхнефную базилику жители восстанавливать не стали, и к раннему средневековью она превратилась в хлебопекарню.

В IX веке н. э. в жизни Уплисцихе произошла резкая перемена, и он вновь стал играть большую роль в жизни Грузии. Обстоятельства сложились так, что с IX века столица Грузии, Тбилиси, находилась в руках арабов, и главным центром Картли, предметом борьбы за влияние и престол, стало Уплисцихе. В IX–X вв. Уплисцихе фактически являлся главным городом Картли, его население в этот период достигало 20 тысяч человек.

В этот период река Кура, которая в древнейший период истории города омывала скалу с северо-запада, уже изменила русло, и с северозападной стороны образовался большой участок плодородной земли, где также возникло поселение. (Это поселение просуществовало до 1968 года, когда по настоянию археологов местные власти переселили жителей в окрестные сёла).

История Уплисцихе этого времени известна по летописным сообщениям, где отражались довольно регулярные переходы города из рук в руки. Стратегическое положение Уплисцихе делало его естественной целью всех правителей, которые ставили своей задачей завоевать Картли.

Первоначально (с сороковых годов IX века) Уплисцихе владел грузинский царь Баграт Куропалат, потом последовал длительный период арабских завоеваний, в 904 году Картли вместе с Уплисцихе завоевал Эгрис-Абхазети (царь Абхазии/Западной Грузии) Константи III. Некоторое время Уплисцихе находился в руках армян (под предводительством Сумбата Тиезерекала) и арабов: в 914 году Картли опустошило войско Саджа Абуль-Касима. После ухода арабов, Уплисцихе вновь находился в руках царей Западной Грузии (Абхазии). В 975 году правителем Уплисцихе стал знаменитый Баграт III, приёмный сын Давида Куропалата, который, заняв престол в 978 году, впервые объединил Грузию. После этого правительницей Уплисцихе долгое время была мать Баграта III, Гурандухт.

Последующий период в летописях освещен менее подробно. Известно, что Уплисцихе пострадал от нашествия сельджуков в 1080 году. В 1122 году грузинский царь Давид Строитель освободил Грузию от арабов, государственный центр сместился в Тбилиси, и значение Уплисцихе стало падать.

На рубеже XII–XIII веков в Уплисцихе могла останавливаться царица Тамара, однако мнения учёных на этот счёт расходятся.

Тем не менее, один из прежних языческих храмов, который был переделан в царские палаты ещё в X веке, сохранился в устных преданиях местного населения XIX века как «зал Царицы Тамары».

Планировка средневекового города этого времени осуществлялась хаотически, многие проходы были необоснованно перекрыты. Архитектурные сооружения средневекового периода так же, как и первые христианские храмы, оказались менее прочными и долговечными, чем их предшественники. Основной просчёт при их сооружении заключался в том, что песчаник скалы, на которой построен Уплисцихе, не мог выдерживать многоуровневые конструкции, которые пытались строить средневековые мастера. Кроме того, в средневековье уже не использовалась та тщательная абразивная обработка скалы, которая придавала прочность сооружениям эллинистического периода.

Одним из любопытных объектов Уплисцихе является т. н. «Аптека».

В ячейках, сложенных из кирпичей, (по центру) археологи обнаружили следы десятков различных лекарственных трав, очевидно использовавшихся в медицинских или косметических целях.

Рядом с ячейками в скале выдолблена ванная. Достоверно известно, что «Аптека» функционировала в средневековье, однако возможно, что она существовала в Уплисцихе и в эллинистический период.

После монгольских набегов XIII–XIV веков Уплисцихе перестал быть городом, утратил свою значимость. Монголы разрушили укрепления Уплисцихе на южной окраине, и город уже никогда больше не восстановил своих крепостных стен. Свыше 5000 монахов – жителей Уплисцихе было убито в XIII веке во время похода Хулагу, внука Чингисхана.

Более того, монгольские нашествия изменили ландшафт прилегающей местности: леса, окружавшие Уплисцихе были сожжены.

С XIV века Уплисцихе использовался скорее как временное поселение – в случае нашествий местные жители окрестных сёл укрывались в его пещерах от опасностей. Вместе с тем, церковь Уплисцули, хотя и с перерывами, продолжала функционировать и действует в наше время.

В XVIII веке к ней была пристроена новая колокольня, стены обложены новым слоем кирпича.

Её первоначальный интерьер и настенная роспись были уничтожены в XIX веке, в настоящее время стены церкви исписаны автографами солдат и офицеров частей русской армии, расквартированных в окрестностях Уплисцихе в 1848–1849 гг.

Город был окончательно покинут XIX веке.

Почему все постройки города оказались открыты? Да просто после землятрясения 1920 года вся верхняя часть оказалась будто срезана ножом и все постройки теперь как на ладони.

В 2000 году Всемирный банк совместно с правительством Грузии выделил деньги на реконструкцию части памятника, а также оплатил обустройство туристического центра рядом с Уплисцихе, который мог бы предоставлять информацию на разных языках.

Как были использованы эти средства – на данный момент неясно, а грузинская сторона утверждает, что денег, выделенных на реконструкцию, оказалось недостаточно. Специалисты прогнозируют серьёзные разрушения памятника в течение следующих 30 лет, если не будут приняты своевременные меры по консервации существующих трещин. Уплисцихе находится в сейсмически активном районе, и последующие землетрясения могут также серьёзно повредить памятник, особенно если не будет принято мер по его консервации.

Вот такое старинное место…

ДОРОГА ТБИЛИСИ – ЕРЕВАН

И вот, наконец, переполненные впечатлениями Грузинских достопримечательностей, мы выехали ранним утром из Тбилиси в сторону Еревана, помахав быстро удаляющемуся городу и его крепостями и театрам…

Первый час, до Армянской границы мы проехали быстро, не встретив особых красот. По сторонам дороги – луга, скорее напоминающие степь, уходящую до горизонта.

Правда, несколько раз дорогу заполняли стада овец или коров с пастухами в высоких шапках и длинными палками в руках. Мы застревали в этих стадах.

Животные спокойно, не спеша расступались перед нами, нехотя давая нам дорогу.

Но вот мы въехали в Армению. И скучноватая природа почти сразу изменилась. Вместо степей появились живописные картины Закавказья.

Нам предстояло проехать по маршруту: Баграташен – Алаверды – Ванадзор – Дилижан – Севан и далее – до Еревана.

Дорога серпантином тянется мимо города Алаверды с его рудниками и огромным меднохимическим комбинатом, мимо древних монастырей Санаин и Ахпат, через живописнейшие ущелья вплоть до города Ванадзор.

И вот, наконец, мы доехали до Севана.

Севан – огромное озеро, расположенное в центральной части Армении. Его размеры настолько велики, что водоем можно легко рассмотреть из космоса.

Находясь в историческом районе Гегаркуник, озеро является крупнейшим источником пресной воды в Закавказье. Важность Севана в том, что он обеспечивает водой столицу Армении Ереван.

Согласно данным летописей, по отношению к этому озеру часто употреблялся термин «море». По количеству воды из высокогорных озер Севан уступает только легендарной Титикаке.

В районе озера создан национальный парк «Севан», в который входят десять заказников и четыре заповедника. Только здесь можно встретить гнездовья армянской чайки, популяция которой достигает 10 тысяч особей. На зимовье сюда прибывают такие необычные пернатые, как пискулька, белоглазый нырок, американский лебедь, красноносый нырок и черноголовый хохотун.

Самым известным памятником побережья является монастырь Севанаванк, локализующийся на полуострове близ города Севан.

Несколько веков назад монастырь был островным, но из-за пересыхания озера образовался перешеек, сделавший комплекс частью материка.

На западном склоне горы Айриванк и в селе Арцванист находятся еще два монастыря. В селе Норадуз можно своими глазами увидеть около тысячи хачкаров, относящихся к разным историческим эпохам.

Обмеление озера открыло для ученых-археологов ряд интереснейших памятников, самые старые из которых датируются бронзовым веком. Большая часть из найденных сокровищ сегодня хранится в многочисленных музеях армянской столицы.

Озеро Севан – уникальный природный объект, который является не только центром отдыха с десятками тысяч отдыхающих в год, но и важным источником пресной воды от которого зависит жизнедеятельность Закавказья.