Полная версия

Полная версияЭнциклопедия наших жизней. Два друга и «Москвич 408». Том 1

Мы возлагали такие большие надежды на Севан, поскольку уже «подпитались» легендами о нём.

Фотографировал Виктор – 1969 год

«Теперь Севанский полуостров в народе также зовется Ахтамар, а изящную статую княжны Тамар можно встретить на одном из берегов Севана – высокогорной жемчужины Армении…»

ЛЕГЕНДА О СЕВАНЕМы возлагали такие большие надежды на Севан, поскольку уже «подпитались» легендами о нём.

"… Давным-давно, в незапамятные времена, была у царя Арташеза красавица дочь по имени Тамар. Глаза Тамар сияли как звезды в ночи, а кожа белела как снег на горах. Смех ее журчал и звенел, как вода родника. Слава о ее красоте шла повсюду. И царь Мидии слал сватов к царю Арташезу, и царь Сирии, и многие цари и князья. И стал царь Арташез опасаться, что кто-нибудь придет за красавицей с войной или злобный вишап (дракон) похитит девушку прежде, чем он решит, кому отдать дочь в жены.

И велел тогда царь построить для дочери золотой дворец на острове посреди близлежащего озера. И дал ей прислужницами только женщин и девушек, чтобы никто не смутил покоя красавицы.

Но не знал царь, как не знали другие отцы до него, и не будут знать другие отцы после него, что сердце Тамар уже не было свободно. И отдала она его не царю и не князю, а бедному азату, который ничего не имел на свете кроме красоты, силы и отваги. Кто помнит теперь, как его звали? И успела Тамар обменяться с юношей взглядом и словом, клятвой и поцелуем.

Но вот воды озера легли между влюбленными.

Знала Тамар, что по приказу отца днем и ночью следит стража за тем, не отплывает ли от берега лодка к запретному острову. Знал это и ее возлюбленный.

И однажды вечером, бродя в тоске по берегу озера, увидел он далекий огонь на острове. Маленький как искорка, трепетал он во тьме, словно пытаясь что-то сказать. И вглядываясь вдаль, юноша прошептал:

– Далекий костер, мне ли шлешь ты свой свет?

Не ты ли – красавицы милой привет?

И огонек, словно отвечая ему, вспыхнул ярче.

Тогда понял юноша, что возлюбленная зовет его. Если с наступлением ночи пуститься через озеро вплавь – ни один стражник не заметит пловца. Костер же на берегу послужит маяком, чтобы не сбиться в темноте.

И влюбленный бросился в воду и поплыл на далекий свет, туда, где ждала его прекрасная Тамар.

Долго плыл он в холодных темных водах, но алый цветок огня вселял мужество в его сердце.

И только стыдливая сестра солнца Лусин (Луна), взирающая из-за туч с темного неба, была свидетельницей встречи влюбленных.

Ночь провели они вместе, а наутро юноша снова пустился в обратный путь.

Так стали они встречаться каждую ночь. Вечером Тамар разводила огонь на берегу, чтобы возлюбленный видел, куда плыть. И свет пламени служил юноше оберегом от темных вод, что раскрывают ночью ворота в подземные миры, населенные враждебными человеку водяными духами.

Кто помнит теперь, долго или коротко удавалось влюбленным хранить свою тайну?

Но однажды царский слуга увидел юношу утром, возвращающимся с озера. Мокрые волосы его слиплись, и с них стекала вода, а счастливое лицо казалось утомленным. И слуга заподозрил правду.

И в тот же вечер, незадолго до сумерек, слуга затаился за камнем на берегу и стал ждать. И увидел, как зажегся дальний костер на острове, и услышал легкий плеск, с которым вошел в воду пловец.

Все высмотрел слуга и поспешил утром к царю.

Люто разгневался царь Арташез. Разгневался царь, что дочь его посмела полюбить, а еще более разгневался на то, что полюбила она не одного из могущественных царей, что просили ее руки, а бедного азата!

И приказал царь своим слугам быть у берега наготове с быстрой лодкой. И когда тьма начала опускаться, царевы люди поплыли к острову. Когда проплыли они более половины пути, на острове расцвел красный цветок костра. И слуги царя налегли на весла, торопясь.

Выйдя на берег, увидели они красавицу Тамар, облаченную в шитые золотом одежды, умащенную ароматными маслами. Из-под ее разноцветной шапочки-колпачка спадали на плечи черные как агат кудри. Девушка сидела на расстеленном на берегу ковре, и кормила огонь из своих рук веточками волшебного можжевельника. А в ее улыбающихся глазах как в темных водах озера горели маленькие костры.

Увидев незваных гостей, девушка в испуге вскочила на ноги и воскликнула:

– Вы, слуги отцовы! Убейте меня!

Молю об одном – не гасите огня!

И рады были царские слуги пожалеть красавицу, но страшились гнева Арташеза.

Грубо схватили они девушку, и повлекли прочь от костра, в золотой дворец. Но прежде дали они ей увидеть, как погиб огонь, растоптанный и раскиданный грубыми сапогами.

Горько плакала Тамар, вырываясь из рук стражей, и смерть огня казалась ей смертью любимого.

Так оно и было. На середине пути был юноша, когда манивший его свет погас. И темные воды потянули его в глубину, наполняя душу холодом и страхом. Перед ним лежала тьма и он не знал, куда плыть во тьме.

Долго боролся он с черной волей водных духов. Каждый раз, когда голова обессилевшего пловца показывалась из воды, взгляд его с мольбою искал во тьме красного светлячка. Но не находил, и вновь плыл наудачу, а водные духи кружили его, сбивая с пути. И наконец юноша выбился из сил.

«Ах, Тамар!» – прошептал он, последний раз показываясь из воды. Что же ты не уберегла огня нашей любви? Неужели выпала мне судьба кануть в темной воде, а не пасть на поле боя, как положено войну!? Ах, Тамар, какая это недобрая смерть! Это хотел сказать он, но уже не смог. Только одно у него хватило силы воскликнуть: «Ах, Тамар!»

«Ах, Тамар!» – подхватило эхо – голос каджи, духов ветра, и понесло над водами Вана. «Ах, Тамар!»

А красавицу Тамар царь велел навек заточить в ее дворце.

В горе и скорби до конца дней оплакивала она своего возлюбленного, не снимая черного платка с распущенных волос.

Много лет прошло с тех пор – все помнят об их горестной любви.

А остров на озере зовется с тех пор Ахтамар."

(Эта Легенда Армении прозвучала под редакцией. Елены Чудиновой)

Вообще-то вся эта история к Севану никакого отношения не имеет. Связана она с другим озером – Ван, оставшимся в Турции. Там же находится остров, который носит название Ахтамар. В те же давние времена на расстоянии около 3 километров от берега в пустынной тогда северо-западной оконечности «Гегамского моря», что в последствии было переименовано в Севан, подле истока реки Раздан одиноко возвышался небольшой скалистый остров, едва достигавший пятисот шагов в поперечнике.

Остров был необитаем, лишь изредка на него высаживались, карабкаясь по скалам, рыбаки, да иногда скрывались бежавшие от правосудия.

Севан с тех пор обмелел настолько, что остров соединился с материком и превратился в полуостров.

А силой воображения армяне перенесли место, где разворачивалась трагическая история царевны Тамар, поближе, к берегам Севана.

Теперь Севанский полуостров в народе также зовется Ахтамар, а изящную статую княжны Тамар можно встретить на одном из берегов Севана – высокогорной жемчужины Армении.

Нам с Севаном не повезло из-за погоды. Солнце куда-то пропало с концами. Ветер дул с постоянной настойчивостью, как будто он никогда и не прекращался.

Мы вылезли из машины, кутаясь в кофточки и подошли к высокому в этом месте берегу Севана.

Вниз к воде вела деревянная лестница. Ступени её были мокрые от долетавших сюда брызг и казались не только мокрыми, но и скользкими. Поэтому спускаться к воде мы не стали, хотя очень хотелось погрузить руки в Севанскую воду, чтобы почувствовать и запомнить прикосновение к этому историческому озеру.

Но пришлось ограничиться только разглядыванием серой его поверхности, взбудораженной рябью набегающих на берег волн.

Берег был пустым. Кроме нас других машин не проезжало. Чуть в стороне стояли какие-то палатки, но возле них людей тоже не наблюдалось.

Отдав должное Севану в виде нашего не продолжительного лицезрения, мы отправились дальше.

Погода улучшалась на глазах. Сложилось впечатление, что ветер и непогода служат стражами озера, отпугивая непрошенных гостей…

И вот мы уже подъезжаем к Еревану…

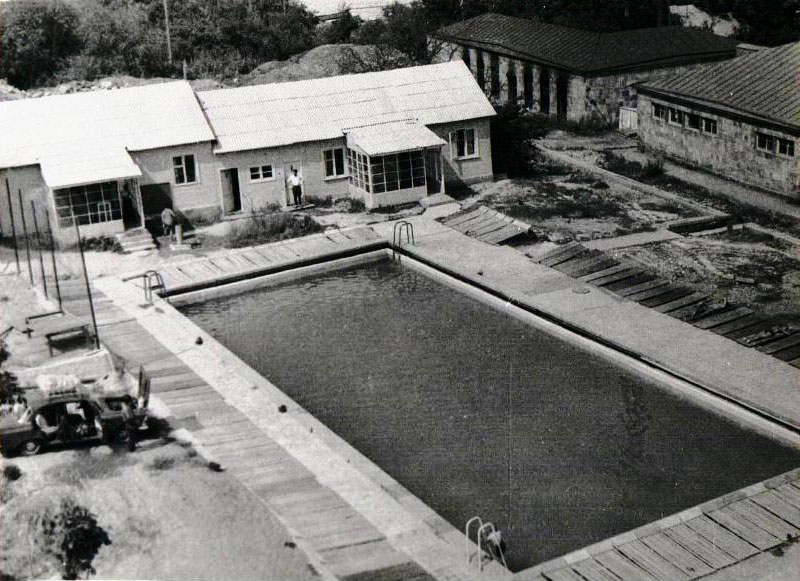

Нам разрешили разбить палатку на турбазе около бассейна

Справа от бассейна – высокий многоэтажный корпус, на котором сбоку здания была построена металлическая пожарная лестница. Виктор сфотографировал нашу машину и нас, забравшись на эту лестницу.

ТУРБАЗАПОСЛЕ АСТРАХАНСКОЙ ПУСТЫНИ – дальнейший наш маршрут планировался так:

– Орджоникидзе – Крестовский перевал – Тбилиси – Севан – Ереван – граница – Пушкинский перевал (планировали попасть в Батуми) – туда и обратно – Поти – Сочи – Ростов на Дону – Воронеж – Москва.

Мы остановились в наших рассказах на том, что, наконец – мы въезжаем в столицу Армении – Ереван.

Самое интересное, что когда мы приехали в Ереван, о том, чтобы остановиться в гостинице, мы уже даже не мечтали, так как – куда бы мы не сунулись, ответ был один – МЕСТ НЕТ…

И когда мы растерялись немножко, остановившись на какой-то площади, к нам подъехала машина.

Местный, на вид интеллигентный армянин поинтересовался – откуда мы и зачем. Проникнулся к нам уважением за то, что мы проявили интерес к Армении, и приехали, аж, из Москвы, чтобы на неё посмотреть.

К тому же, он оказался ещё – каким-то большим начальником. Он велел нам ехать за ним.

Мы приехали на шикарную турбазу на краю города. Многоэтажные корпуса с обвивающими их балконами. А в середине площадки между корпусами – бассейн. Этот армянин пошел к директору турбазы и договорился, чтобы нам разрешили поставить палатку прямо около бассейна.

Спасибо ему. Мы прекрасно провели время в Ереване и на этой турбазе. Посещали музеи и прекрасную детскую железную дорогу, площади и проспекты и другие интересные места, о которых мы попробуем Вам рассказать…

ЕРЕВАН С ВИДОМ НА ГОРУ АРАРАТ

hayweb.ru

ЕРЕВАН

В Ереване мне удалось уже однажды побывать в моей ранней молодости.

Кое-что мне с тех пор запомнилось, но в основном я на всё смотрела, как в первый раз. Может быть, раньше меня не интересовала история города, да и другие подробности. Своё незнание я почувствовала, когда поняла, что не смогу быть для нашей «группы» хорошим гидом.

Но здесь и сейчас, мы, как всегда начнем с истории города ЕРЕВАНА.

Познать историю родной страны – значит познать самого себя.

Без исторической памяти невозможно существование народа.

Столиц Армении – Ереван имеет тысячелетнюю историю, которую должны знать не только ереванцы, но и все армяне, поскольку история Еревана – часть всей истории Армении.

Мы начинаем рассказ о древней столице – городе Ереване, о его происхождении, древних памятниках, истории улиц, церквей, народных ремеслах, праздниках, архитектуре и культуре, его великих деятелях.

Первая – Ван (Тушпа), столица Араратского (Урартского) царства, потом Армавир, Ервандашат, Арташат, Тигранакерт, Вагаршапат, Двин, Багаран, Еразгаворс, Карс, Ани и, наконец, Ереван.

Рождение Еревана как места жительства и название, подобно другим старым и новым известным городам, связано с древней легендой. И если Рим основали братья Ромул и Рем, и город назван их именами, наименование Афин связывают с греческой богиней Афиной-Палладой, то название Еревана традиционно связано с всемирным потопом и Ноевым ковчегом.

Согласно легенде, когда после потопа Ноев ковчег опустился на вершину Арарата, Ной вышел из ковчега с тремя сыновьями, невестками и внуками и огляделся по сторонам. Вода отошла, и он увидел что-то темнеющее вдали. Ной обрадовался, простер руку в ту сторону и воскликнул: «Еревац, еревац»… («Появилась, появилась…») Он имел в виду землю. Рассказывают, что именно впоследствии, на этой возвышенности, увиденной Ноем, построили город и назвали его Ереваном. Так свидетельствует легенда, а история связывает название города Еревана с крепостью Эребуни (Еревуни), построенной царем Аргишти I.

Истории известно и другое: еще задолго до создания города-крепости Эребуни при первобытном строе на территории сегодняшнего Еревана было много поселений.

В Шенгавите найдены образцы древней культуры, предметы домашней утвари, украшения, очаг для священного огня и др. На территории собственно Еревана во время строительных работ были обнаружены следы поселений каменного, бронзового и железного веков, могилы.

Ерванд Шахазиз в книге «Старый Ереван» свидетельствует, что во время того, как рыли фундамент нового дома на одной улице Еревана, обнаружили много следов первичных захоронений. Такие же следы найдены во время строительства Оперы. Ученые доказали, что эти поселения, так же, как и Шенгавит, существовали за шесть тысяч лет до нас. «Ереван, – пишет Шахазиз, – весь сама древность, и весь расположен на древней культуре».

Неизвестно, сколько просуществовали эти поселения, как назывались.

Первое письменное упоминание о Ереване содержится в той клинописной надписи, которую оставил царь Аргишти I в 758 г. до н. э. в связи с постройкой города-крепости Эребуни, которую открыл нам замечательный ереванец, доктор архитектуры Константин Левонович Оганесян.

Это первое свидетельство о рождении столицы: на высоком холме построили крепость, там были дворцы, храмы, сильная и неприступная крепостная стена. Внизу, по четыре стороны холма, раскинулся город. Стены домов были сложены из нетесаных камней, крыши – земляные, такие же, как в домах Еревана начала XX века, отдельные дворики. За городом простирались поля.

В период Араратского царства на территории Еревана был известен другой город-крепость – Тейшебаини на холме Кармир Блур, построенный позднее.

Во время раскопок здесь был найден бронзовый засов с надписью: «Крепость Тейшебаини Русы сына Аргишти». Тейшебаини – бог войны и урагана. Тейшебаини – город бога Тейшеби.

На холме Кармир Блур обнаружены многочисленные предметы: щиты, топоры, сабли, огромные кувшины, остатки пшеницы и ячменя. Вокруг цитадели на равнине разросся город. До сих пор видны остатки фундаментов домов, улицы. Но и этот город-крепость просуществовал недолго, и был сожжен во время походов скифов. Они окружили цитадель летней ночью, и потом сожгли город. Свидетельство этого – красные от пожара стены на развалинах.

Другим известным поселением на территории Еревана был Цицернакаберд, где до сих пор почему-то не производят археологических раскопок. Но и здесь, во время строительства Спортивно-концертного комплекса, найдены следы древних жилищ.

Путешественник Шарден свидетельствует: до разрушительного землетрясения 1679 года на Цицернакаберде была высокая башня, построенная в стиле армянской архитектуры, на стенах ее имелись наскальные надписи. В средние века здесь была крепость-твердыня. Но неизвестно, кто построил ее, сколько времени она существовала.

Об этой древней крепости Еревана сохранилась легенда, которую записал врач Левон Тигранян (журнал «Лума» 1906 г.).

Согласно этой легенде, на высоком холме, над берегом Раздана, существовала крепость, названная в честь языческой богини Астхик – Астхикаберд. На высокой крепостной башне вили гнезда многочисленные ласточки – гонцы языческой богини. В дальнейшем имя ее забылось, а крепость стала называться Ласточкиной (Цицернакаберд).

Все это свидетельствует о том, что теперешняя территория Еревана, еще до Эребуни, которое дало городу имя, и позднее, на протяжении веков была населена.

Удивительно, что примерно тысячелетие, начиная с IV века до Р. Х. до VII века после Р. Х., название Еревана нигде не упоминается. Но это не значит, что здесь никто не жил. Было все: и население, и культура. однако на жестоких перепутьях истории многое пропало, исчезло, забылось.

В средние века название Еревана впервые упоминается в истории в связи с созывом Вселенского собора католикосом Абраамом.

В списке участников упоминается Давид Ерец из Еревана. Название города Еревана мы находим в истории Себеоса, когда описывается битва близ города во время арабских нашествий.

Начиная со средних веков, Ереван становится одним из известных городов Араратской равнины.

А после 1828 года он – центр Армянской губернии России, с 1840–1849 гг. – Ереванского уезда.

И, наконец, с 1918 года, когда была создана первая Армянская республика – Ереван стал ее столицей…

Источник: Книга "Мозаика Еревана", автор: Эдуард Авакянwww.nashasreda.ru

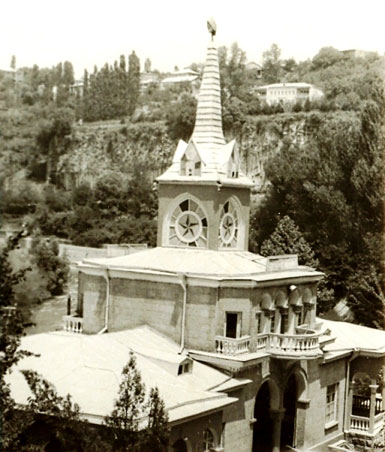

Вокзал Детской железной дороги

Фотографировал Виктор в 1969 году

В первую очередь мы решили доставить удовольствие нашим детям, да и себе тоже. Мы решили свозить их на детскую железную дорогу.

Детская железная дорога официально была открыта 6 сентября 1937 года. Расположена она в городском парке в ущелье реки Раздан. Длина дороги составляет 2,1 км.

С инициативой строительства детской железной дороги в Ереване весной 1935 года выступил первый секретарь ЦК Компартии Армении Агаси Ханджян. В декабре 1935 года строительство Ереванской ДЖД было включено Госпланом СССР в годовой народно-хозяйственный план 1936 года. При этом окончательный срок сдачи объекта был установлен на 7 ноября 1937 года, в день ХХ годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.

В 1935 году по проекту Микаела Мазманяна началось строительство парка Детской железной дороги, который стал одним из излюбленных мест отдыха ереванцев. Парк бывал особенно многолюдным во время «маевок».

По сведениям сайта Dzd-ussr.ru, 22 апреля 1936 года в городском парке имени Абовяна на левом берегу реки Раздан, недалеко от Ереванской ГЭС, состоялся первый субботник, в котором приняло участие более 10 тысяч комсомольцев. В торжественной обстановке Агаси Ханджян заложил первый камень в фундамент строящегося вокзала станции Парос, впоследствии переименованной в Айреник (Родина).

В дальнейшем у входа в парк были установлены источники, названные в честь Героев Советского Союза, а на реке Раздан было построено здание станции «Айреник» (Родина), где находилась касса.

Первоначально на главной станции ДЖД был построен деревянный вокзал. Но в самом конце 1940-х годов на его месте возвели новый – из туфа. Было в облике этого вокзала что-то сказочное. Каменное здание с обилием светлых арок, многочисленными лестницами и обязательной башенкой заметно выделялось на фоне окружающего ландшафта и настраивало посетителя ДЖД на возвышенный лад.

ЕРЕВАН. ДЕТСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

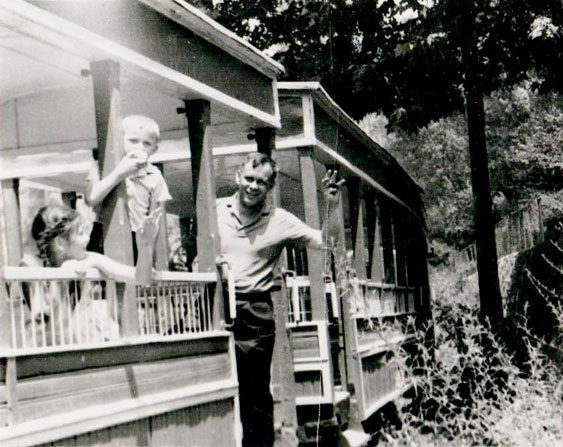

Вся прелесть нашей «экскурсии» заключалась в том, что детская железная дорога – не работала. И наши дети, да и мы тоже могли осматривать её и фотографироваться – сколько душе угодно. На фотографии: Ёлочка, Олежка и Виктор – 1969 год.

АРХИТЕКТОР ПАРКА И ДЕТСКОЙ Ж/ДДетская железная дорога открылась в 1937 году, в период, когда сотни тысяч людей отправлялись за решетку как «враги народа». Инициатором строительства ДЖД был первый секретарь ЦК КП Армении Агаси Ханджян, который так и не увидел реализации своей задумки. В апреле 1936 года он заложил первый камень на станции ДЖД «Парос», а в июле того же года его убили в Тбилиси (по официальной версии, он совершил самоубийство).

В 1937 году был сослан в Норильск главный архитектор парка ДЖД Микаел Мазманян…

В 1929 году Микаел Мазманян, Каро Алабян и Геворг Кочар прибыли в Армению с целью перестройки города. Это был тот этап армянской советской архитектуры, когда шла борьба между конструктивистами и неоклассицистами.

Трио Мазманян-Алабян-Кочар было приверженцами модерна. Они не отрицали национальный стиль, однако были против копирования старых национальных декоров на зданиях.

Под выражением «национальный стиль» они понимали использование техники, подходов древней армянской архитектуры.

Ярким примером здания Мазманяна, построенного в национальном стиле, может быть шахматообразное жилое здание, в основе которого лежит староармянский народный дом.

В будущем, под влиянием сталинского режима, архитекторы в какой-то мере были вынуждены идти на уступки. Например, здание Книжной палаты на улице Теряна уже было построено в классическом стиле.

Микаел Мазманян родился 8 ноября 1899 года в Тбилиси. В 1929 году окончил Московский Высший художественно-технический институт. С 1932 года был членом Союза архитекторов Армении. Был заслуженным архитектором Армении.

Мазманян был первым ректором Ереванского политехнического института и воспитал блестящее поколение архитекторов. Он был разносторонне развитым человеком, занимался переводами, изучал историю живописи. Рассказывают, что во время вступительных экзаменов он мог задавать вопросы, которые касались не только архитектуры, но и литературы, музыки.

Мало кто знает, что в 1937 году Мазманяна отправили в ссылку в Норильск. Проект парка Детской железной дороги стал одной из его последних работ в Армении. Причина ссылки была неизвестна: в качестве версии приводили его дружбу с Чаренцем.

Мазманян продолжил активную деятельность в Норильске и спроектировал там многочисленные здания, в том числе – музей Сталина.

Мазманян был очень жизнерадостным человеком, любил собирать людей вокруг себя. Был близок с Чаренцем, Сарьяном, Ервандом Кочаром. С Ервандом Кочаром они были одноклассниками. Кстати, автором постамента памятника Давида Сасунскому является Мазманян.

В период после ссылки, с 1957 по 1971 годы, он был главным архитектором Первопрестольного Св. Эчмиадзина.

Представленная ниже записка написана Микаелом Мазманяном. Она предоставлена нам внучкой архитектора – Лилит Тер-Минасян.

На проросшем зеленью берегу Зангу, на фоне базальтовых гор, вырисовывается парк детской культуры и отдыха.

Живописный вид территории, богатый рельеф, естественные роскошные сцены весьма благоприятны для того, чтобы сделать этот уютный уголок зоной отдыха для детей.

При решении общего плана было необходимо найти такую композицию, которая исходила бы из местных природных условий, давала бы четкое зонирование отдельным частям парка.

Весь проект построен вокруг двух пересекающихся аллей. Одна из них начинается около ГЭС, то есть, протекает с севера на юг, а другая – с шоссе, то есть, с востока на запад.

Последняя с высоты шоссе ступенчатым каскадом спускается на главную площадку, где пересекается с первой аллеей. В точке их встречи открывается широкая круглая площадь, в центре которой помещается большой бассейн, со скульптурой, изображающей веселый детский хоровод.

Затем продолжается, и лестница спускается к первой станции детской железной дороги. Именно с продолжения этой центральной оси будет построен мост по Зангу для того, чтобы перейти на правый берег и посредством фуникулера подняться к холму Цицернакаберда.

www.mediamax.am

На снимке: я (Ираида), Стэлла и Олежка. 1969 год. Ереван.

ТРУДНОСТИ

В течение года строители дороги выполнили колоссальный объём земляных работ. При ограниченном использовании тяжёлой техники на трассе будущей детской железной дороги было извлечено более 20 тысяч кубометров скального грунта.

На протяжении 2,1 км главного пути дороги было построено три остановочных пункта: конечные станции Айреник (Родина), Пионеракан и промежуточная платформа Урахутюн (Радостная. Из-за особенностей рельефа местности вокзал станции Айреник разместился прямо над оросительным каналом, а вокзал станции Урахутюн – над плавательным бассейном.

Железная дорога для малышей

Газета «Советская Армения»

6 апреля 1937 года

Недалеко от Ереванской ГЭС расположена детская железная дорога протяженностью 1400 метров. Работа здесь идет полным ходом.

Уже спущен в ущелье локомотив. Через 2–3 дня поступят первые три вагона. Из трех станций уже готовы две. Строительство должно быть завершено к первому мая.

Приступить к своим обязанностям уже готовы более 60-ти пионеров-железнодорожников.

Особо выделяется Мишик Ованнисян, который будет машинистом первого локомотива, начальник депо Саркис Саргсян, главный начальник станции Хажак Никогосян и другие.

Однако не все наши организации содействуют строительству Детской железной дороги, даже несмотря на решение о строительстве, принятого Наркомсовом 2-го марта.

Так, например, «Армкино» еще ничего не сделало для организации кинотеатра на территории детского парка культуры и отдыха. Наркомсов предложил завершить работы по установлению телефонных линий до 11-го марта. Однако до сих пор в этом направлении ничего не сделано. Медленно идут работы и по строительству электростанции, нет пока и киоска для продажи книг. Отдел внутренней торговли до сих пор ничего не сделал для открытия на территории парка столовой и продажи прохладительных напитков.