Полная версия

Полная версияХолодный путь к старости

Была еще одна причина, почему Алик ответил так. Он, как большинство в редакции газеты маленького нефтяного города, не имел специального образования и побаивался, что новый редактор, независимый от дружеских и товарищеских отношений в коллективе, будет излишне формалистом и догадается избавиться от него самого, а нынешняя профессия ему нравилась.

– Если на должность редактора не будет других претендентов из нынешнего состава редакции, то я согласен, – повторил Алик ответ, на который повлияла и еще одна причина из недалекого прошлого.

***

Хлесткая газета до красна массирует холеные лица мерзавцев, не прибегая к грубому насилию, а используя их привычку к чтению или привычку к чтению их разговорчивых знакомых или подчиненных. Остальные чиновники видят муки жертв, попавшихся в сети букв и строчек, иногда смеются, иногда гневаются, но всегда понимают, что так могут и их… Депутатский корпус маленького нефтяного города, полностью состоящий из руководителей разного ранга, волновался.

– Надо, чтобы все статьи перед публикацией обязательно просматривались начальником, – говорил Генерал. – Это сделает их более объективными и точными.

– Правильно, правильно, – раздавались голоса. – А то пишут черт-те что, народ волнуют…

– И это будет не цензура, – продолжил Генерал, – а помощь в подготовке достоверной информации…

Когда слово предоставили Мерзлой, то она неожиданно заявила:

– Каюсь, каюсь, господа депутаты! Газета у нас непрофессиональная, потому что ее делают непрофессионалы. У нас же нет ни одного журналиста с образованием. Нам нужна помощь…

«Стерва, ох стерва, – подумал Алик, записывавший ход заседания. – В друзья к начальству набивается. При чем тут образование журналиста, если все писать умеют после окончания школы, а приемы можно наработать практикой. После такого заявления наших газетчиков могут метлой…»

***

– А кто, кроме тебя, может стать редактором? – продолжал расспрашивать Сапа.

– Петровна, – ответил Алик, понимая, что с Петровной, так трепетно к нему относившейся, он сработается. Однажды он даже стих ей посвятил:

Бесспорно, Я есть отраженье ближних –

Тех, на кого мы смотрим, чьи храним

Улыбки, жесты, разные привычки.

Как в детстве мы безжалостно творим

Себя, как, не задумываясь, лепим

Из странных черт родителей своих,

Берем пример друзей, героев книг и Этих,

Что из кино, и множества Других.

Душевные пустоты заполняли

Тем, что поближе… Годы же твердят

О завершенности… Как редко допускаем

К себе Великое в заветные друзья.

Но есть звезда, погруженная в хаос,

Но есть зерно средь гущи сорняка.

Есть нечто главное, пусть это даже малость,

Вокруг которой снова зреет «Я».

Отсюда все границы и заборы,

Которыми страна окружена,

Страна Души.

Не проберутся воры

В тот мир, где не смолкают малыши.

Но где брать силы?

Снова в фильмах, в книгах,

В прекрасной музыке, покое сентября,

В друзьях старинных,

В их сердечных письмах…

И хорошо, что есть Учителя.

Учителя – это не только, даже не столько те, кто учит чтению, математике и прочим наукам, которые необдуманно по-детски молодые ученики пропускают мимо сачков ушей и объективов глаз… Это те, кто учит выживать в самом широком смысле. Это люди-знаки, наделенные способностями и появляющиеся именно в тот момент, когда ученику они жизненно необходимы и когда он готов воспринять Учение.

Алик назвал Петровну Учителем. И тому была причина. Он впервые на ее примере понял, что можно говорить красивые слова театрально, внешне совершенно искренне, со слезным блеском в глазах, на радость публике, вызывая уважение к себе, но почти не испытывая ничего подобного, о чем говоришь. На примере Петровны оказалось, что можно заставить себя чувствовать, и любить, и сострадать, и эта мимикрия поможет выжить среди людей, поможет заставить их полюбить себя.

Мы все привыкли говорить правду, не раздумывая, нужна ли эта правда и является ли наша правда правдой истинной. Обидеть человека просто. Говорить не всю правду, а слова, приятные собеседнику, открывать в нем самом положительные качества и возвеличивать только стороны, достойные уважения – вот путь для контакта и завоевания сердец. И в этом нет ничего плохого, как в любом строительстве, а не разрушении. Это было великолепное умение, которому стоило учиться. Петровна, подвыпив, как-то сама сказала: «Грубая лесть всегда действует безотказно».

Общество приветствовало душевную патоку. И еще как! «Может, от недостатка родительской любви, любви вообще люди клюют на фальшь, на обманчивую заботу, чтобы хоть подделкой заменить собственное неумение создавать счастье. Этот созидательный обман вполне можно было простить Петровне, если бы она пела на манер соловья, бескорыстно. Но сирены никогда не поют бессмысленно. Петровна с Сапой слишком злоупотребляют несознательным управлением людьми. Мне кажется, большой грех так обманывать. Слишком тяжелой может оказаться цена, которую придется заплатить», – так мыслил впоследствии Алик, но порой и сам попадался…

Петровна сочилась лицемерием, как перезрелая или перемороженная хурма собственным соком, она умело создавала вокруг себя ауру доброй мамы, которой окружающие обязаны потакать за доброе хорошее слово или улыбку. Она действительно манила к себе, с ней хотелось общаться, звонить по пустякам. Это великое искусство, которое Петровна, похоже, впитала с молоком матери. «Такому сложно научиться, – думал по этому поводу Алик. – Излучать любовь, ее не имея, это очень сложно». А в искусственности доброжелательности Петровны его убеждали слишком пряные и благоухающие эпитеты, которые она раздавала…

– Я не хотел бы ставить в редакторы Петровну, – ответил уклончиво Сапа…

Этот реверанс Сапы Алик воспринял как обычную лживую стыдливостью, формальную любезностью, с которой люди, желающие откушать чего-либо вкусненького и дорого за чужой счет, обычно символически открещиваются, желая продемонстрировать скромность. Если перевести слова Сапы на нормальный язык, то они, по мнению Алика, выглядели так: «Конечно, Петровна станет редактором, но для этого все претенденты на эту должности должны отказаться от претензий, а все сотрудники редакции должны нас хорошо попросить, примерно так: «Ну, пожалуйста, Петровна, стань редактором. Кто кроме тебя? Ты самая! Хочешь, на колени встанем?» Но в данном случае Алик ошибался.

Он не знал, что Хамовский отказался уговаривать Петровну и, даже наоборот, показал ей, в каких условиях она будет работать. Сапа действительно выполнял в отношении него, Алика, свой последний долг вежливости, поскольку ответ Алика легко донести до мэра как отказ, а на должность редактора Сапа присмотрел гражданина Квашнякова из соседнего города. Сапа задумал, на его взгляд, хорошую комбинацию.

«Квашняков будет благодарен мне за помощь в назначении редактором газеты, – размышлял Сапа, – и будет благосклонен к моей жене. Мэр согласится на его назначение в память того, что Квашняков помогал ему выпускать самую первую газету в маленьком нефтяном городе, газету, помогшую ему набрать политический вес. С другой стороны, Квашнякова ненавидят на старом месте, где он работал ответственным секретарем и развалил свою газету, и скорее всего, он завалит дело здесь, сделает газету нечитаемой служкой. А тогда можно диктовать условия и ставить Петровну редактором…»

Петровна на этот счет имела другое мнение. Мама коллектива, щедрая на теплые слова и умные советы, хотела все и сразу. Домашняя атмосфера в редакции высоко ценилась, и рядовые сотрудники редакции прощали Петровне то, что, сидя на второй должности в газете после редактора, она не имела высшего образования и в принципе ничего не писала, занимаясь лишь легкой правкой статей. «Грех не использовать такой запас уважения и получить деньги, власть и еще большую любовь», – размышляла она. С другой стороны, как мы знаем, высокая должность Петровны была вполне закономерна и проистекала из ее дружбы с Мерзлой, высокого самопреподнесения, но самое главное – из дружбы Мерзлой с ее мужем Сапой.

ПОДКИДЫШ

«Если собственный ребенок не всегда любим, то какие чувства может вызывать подкидыш?»

Слух о возможном назначении Квашнякова гулял по редакции, как безутешный диагноз. В кабинетах и коридорах звучали испуганные речи, настоянные на боязни потерять работу. О последствиях таких назначений наслышаны были все, испытывать на себе не хотелось. Состоялось стихийное собрание. В качестве возможной кандидатуры редактора выдвинули Петровну, но потуги на местное самоуправление оказались тщетными…

Как невесту в старомодные времена отец вел под венец, так мэр города, солнечно улыбаясь, завел торжественного гражданина Квашнякова в редакцию к его будущим подчиненным. На Квашнякове вместо фаты висел серо-зеленый воробьиный костюм. Лицо Квашнякова напоминало серо-розовую морщинистую резиновую маску, казалось, сними ее и обнаружится шутовская физиономия. Встречать гостей вышли и печальные претенденты на должность редактора газеты, и рядовые сотрудники. Обстановка складывалась напряженная, как в закипающем чайнике, где за нарастающим гулом угадывается поспевающий кипяток.

– Вот человек, которого я хочу видеть во главе газеты. В свое время он мне хорошо помог. Он профессиональный журналист, как мечтала Мерзлая. Большой стаж. Пишет прозу и стихи. Достойный человек. Я понимаю, что у вас есть другие кандидаты. Давайте обсуждать.

Мэр сел на стул, но тяжесть его власти сжимала рты. Тишина грозила затянуться, и тут под влиянием бремени неофициального лидера заговорила Петровна:

– Наша газета интересна, ее содержание куда лучше той, в которой работал Квашняков. Я глубоко обеспокоена, поэтому против такого назначения. Кроме того, надо обеспечить сотрудникам редакции возможность должностного роста как стимул к развитию….

– А зачем нам лишний человек? – неожиданно выступил Лучина, не любивший делить водку на лишние рты. – После ухода Мерзлой газета по-прежнему выходит, качество материалов на прежнем уровне.

Алик понял, что пора и ему сказать слово как главному критику и аналитику:

– Через назначение редактора (по желанию только одного мэра) вводится цензор от администрации города, потому что главный редактор – это лицо, принимающее окончательные решения в отношении производства и выпуска средства массовой информации. Цензура по закону недопустима. Учредителями газеты в настоящее время являются ее коллектив и администрация города. Коллектив имеет право на слово, так может, решить вопрос голосованием?…

– Ну ты говно! – выразился мэр и тотчас поправился. – Как и я. Ты себе имя сделал за счет муниципалитета. Я вам деньги плачу, премии даю, а вы не хотите подчиниться! Да если я захочу, то у вас сразу сократится финансирование! По улицам пойдете с протянутыми руками! Будете песни на базаре петь и танцевать вокруг пустых шапок! Что мне стоит вас сократить как подразделение или создать новую газету, передать ей ваше оборудование?! Тогда вы как хотите, так и работайте! Ладно, давайте по-хорошему. Пусть слово скажет сам Квашняков.

Квашняков, пока его обсуждали, стоял и багровел, его резиновое лицо-маска недовольно пульсировало.

– Вы тут живете, как в детском саду! – заорал он. – Таких отношений нигде нет! Нашли теплое местечко! Но я умею людей ломать! Я поменяю всех, кто против или плохо работает! Поменяю независимо от должности и связей! И кое-кому мы кровь пустим!!!…

Квашняков уничтожающе посмотрел на Петровну, на всех, кто выступал против него. Сотрудники редакции после его выступления притихли и угрюмо уставились на носки соседских ботинок и туфель…

Хамовский с Квашняковым ушли. Алик быстро составил жалобу в городскую Думу, которую подписали все работники редакции, но, когда Квашняков на следующий день вышел на работу, большинство от своих подписей отказалось. Так похоронили свободу муниципального слова в маленьком нефтяном городе, хотя по большому счету в редакции газеты от свободы слова балдели всего пара журналистов, остальным работникам редакции до этой свободы не было никакого дела. Они просто исполняли то, что говорят, и получали зарплату, как на любом другом производстве. Позднее Алик видел подобные трагедии на всероссийских телеканалах и, несмотря на пространные дебаты по данным поводам, он всегда знал, что власть победит, потому что большинство желает не бороться за идеалы, а исполнять и получать. «Что за дерьмо сделали из российского народа за время советской власти, – размышлял он. – Не могут сплотиться, не желают бороться. Безмолвствуют и будут безмолвствовать. Этому народу хочется денег и зрелищ, но только с безопасных трибун…»

Не таков был наш герой, чтобы стать таким, как все. В надежде найти могущественного союзника в маленьком нефтяном городе Алик обратился к Матушке, самому уважаемому местному депутату, которая обещала всегда так сладко, что дел никто и не ждал. Матушка была врачом по специальности, лечила как могла, но умела убеждать умирающих больных так убедительно, что они умирали, испытывая необъяснимую любовь к ней. Лечебные навыки она перенесла и на депутатскую работу. Подробнее о Матушке мы расскажем позднее, сейчас же достаточно сказать, что Алик пришел к ней с надеждами. Он объяснял, что городская газета содержится не на деньги администрации города, потому что администрация их не зарабатывает, а на деньги налогоплательщиков и должна действовать в интересах налогоплательщиков, то есть всех жителей города, независимо от их политических и других воззрений. Матушка внимательно слушала, то согласно кивала, то возмущенно потряхивала головой, в итоге согласилась помочь и даже пообещала задать Хамовскому жару…

Прошел месяц, другой, третий…

«Вот тебе и главный народный защитник маленького нефтяного города. Боится, как все. Но как красиво обещала! – подумал Алик, поняв, что Матушка обманула, и помогать в столь серьезном вопросе не поторопится. – Буду работать, как обычно. Уволят. Найду новое место». Кстати, последнее обстоятельство в редакционном коллективе ему стали кидать чуть ли не как обвинение:

– Конечно, ты можешь возмущаться. Ты профессионал, хорошо пишешь. Тебя везде возьмут…

Алик слушал это и думал: «Даже унижаясь, люди жаждут сохранить достоинство. Они склонились перед хамством Квашнякова и квашениной Хамовского и, чтобы не выглядеть на моем фоне скверно, ищут во мне черноту, чтобы обвинить. Даже плюсы переводят минусы – для самооправдания. Как они могут себя уважать, если не чувствуют себя профессионалами? Такие люди вечно будут бояться сокращения и сделают все, чтобы остаться на работе. Скоро придется опасаться каждого в этом еще недавно добром и хорошем коллективе…» Холодные мысли недолги вблизи июня, по пути домой всепроникающие солнечные лучи зажгли в душе Алика искры:

на краю весны

Еще одно заманчивое лето

Открылось с края пропасти весны.

Опять снега в седую пыль одеты,

Нисходят до поверхности земли.

Привычное приходит повторенье

Той странности, что сердце вдаль влечет,

И прошлого – щадящее забвенье.

И синева опять зовет в полет.

И смело в пропасть прыгают поэты,

Сигают без оглядки пацаны,

Слагая те душевные куплеты,

Что воспевают страстный дух весны.

Отсюда с края пропасти шагают

В туманный, но безмерно дивный край

Художники, и в красках возникают

Желанные прилеты птичьих стай.

Весной, мой друг, опять уходим в пламя

Давно забытых в юности страстей

И тучи вьются, как большое знамя,

Сбирая войско любящих людей.

О светлое, великое виденье

Пред краем жаркой пропасти весны.

И я пойду навстречу провиденью,

Чтоб вспомнить то, что знают пацаны.

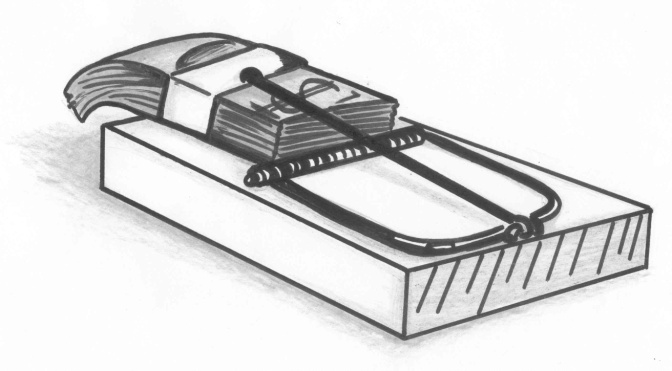

КАПКАН НА ВЗЯТОЧНИКА

«Волки грызут волка, когда тот нарушает закон стаи, и никакой борьбы за справедливость»

В конце апреля топот тяжелых ботинок разорвал глухую предобеденную тишину в помещении налоговой полиции. Группа сотрудников службы собственной безопасности под предводительством Вити пробежала по коридору и ворвалась в служебный кабинет старшего лейтенанта Гриши. Испуганный Гриша замер и растерянно глядел на развертывающуюся перед ним суетливую картину тщательного обыска. Крупная артерия, заметно выпиравшая на его тонкой шее, подрагивала с частотой пульса бегуна на короткие дистанции. Рубашка омерзительно промокла от пота, будто он и впрямь бежал, она прилипла к телу и годилась только в стирку. Гриша лихорадочно искал ответ на вопрос «где ошибся?», вспоминая недавнее…

***

Неделю назад произошло необычное, а оттого подозрительное событие: Рыжий сам позвонил Грише и сообщил:

– Недостающие десять тысяч я собрал и готов передать.

– Хорошо, Рыжий, я как-нибудь зайду…

– Как-нибудь – не пойдет. Я не могу такие деньги носить при себе или хранить в гараже. Давай завтра…

– Хорошо, в районе двенадцати буду…

Гриша положил телефонную трубку и подумал: «Что с Рыжим приключилось? То у него денег не было и не спешил, а тут сам звонит и предлагает. Как бы батюшка Рыжий не подставил меня…»

В гараже Рыжего действительного готовилась ловушка: устанавливались телекамеры и звукозаписывающая аппаратура, а Семеныч, как режиссер уголовного театра, лично обучал Рыжего. Показывал, где надо остановиться для разговора, как повернуть собеседника, как передавать взятку.

– Ты, Рыжий, главное не тушуйся, не волнуйся – не на оперной сцене. Этот фильм не пойдет в кинотеатрах, а будет употребляться только для нашего просмотра, – учил он.

– Постараюсь, – говорил Рыжий, поглядывая на разноцветную денежную пачку, спешно подготовленную для взятки…

На следующий день перед обедом Гриша не решился идти на встречу с Рыжим. Деньги для оплаты обучения на юридическом факультете университета требовались, но погореть на взятке не хотелось.

«Уволят и посадят в тюрьму, – догадывался он. – Это наверху хапают и при свободе. Нас, работников низшего и среднего звена, садят. Нарколога в поликлинике повязали всего за четыреста рублей, а ведь человек, донесший на него, сам ходил, просил справку, что не состоит на учете, предлагал деньги. Цена гада не устроила…»

После обеда в кабинете Гриши опять раздался телефонный звонок:

– Это я, Рыжий, – раздалось из трубки. – Ждал до обеда. Вы не пришли.

– Работа, – соврал Гриша. – Сегодня не получится. Я сообщу, когда встретимся.

– Надо быстрее закончить с этим, – настойчиво предложил Рыжий, повторяя текст вслед за суфлирующим рядом Ворованем. – Не хочу, чтобы при мне была крупная сумма. Сам зайду где-то через час.

– Хорошо, – автоматически согласился Гриша на легкое предложение …

Примерно через час, возвращаясь от Паши в свой кабинет, Гриша застал у приоткрытой двери переминающегося с ноги на ногу Рыжего, который немного волновался, ощущая в районе печени тяжесть скрытого диктофона.

– Заходи Рыжий, заходи, – пригласил он.

Рыжий вошел, Гриша – следом и закрыл дверь на защелку.

– Вот оставшиеся десять тысяч за то, чтобы вы прекратили дело в отношении меня, – четко и громко сказал Рыжий, как требовалось для записи.

– Прекратить полностью не получилось, сам знаешь, был бы расторопнее, – ответил Гриша.

– Теперь мы полностью в расчете? – четко и громко спросил Рыжий. – Вы говорили, что за закрытие дела я вам должен тридцать тысяч. Двадцать вы у меня взяли. Сейчас десять…

Гриша почувствовал, что разговор складывается опасный: Рыжий задавал вопросы, вынуждающие его подтверждать причастность к взятке. Конечно, это могла быть случайность, но сжимающая внутренности прохлада, нарастающее чувство тревоги и, наконец, профессиональное чутье подсказывали Грише, что здесь таится подвох, но деньги пересилили. Он машинально вытащил из кармана носовой платок, обернул им взятку, и вытянул ее из ладони Рыжего, а потом уж думал не столько о разговоре со взяткодателем, сколько о том, куда спрятать полученные деньги: «Их можно вернуть назад Рыжему. Но вдруг все это собственная профессиональная подозрительность и самое обычное паникерство. Деньги Рыжий отдавал немалые, может, поэтому и малость сошел с ума, треплет языком лишнее. Верну – потеряю нелишнюю сумму. Была не была».

Гриша внешне спокойно проводил что-то объясняющего Рыжего до двери, но только тот вышел, мигом бросился к одежному шкафу и спрятал купюры в ботинке, прикрыв их сверху стелькой. Одеть – не оденешь, но скрытно. Осмотрел работу и остался доволен. Он отошел к столу, мысленно посмеиваясь над чрезмерной осторожностью, как дверь в кабинет распахнулась…

***

«Ошибка от жадности и недоверия интуиции, – осознал Гриша. – Всегда – от жадности и недоверия».

– Ищите лучше, деньги в кабинете точно. Он никуда не выходил, – подхлестывал подчиненных Витя, разгуливая средь выдвинутых ящиков, рассыпанных бумаг, открытых дверей одежного шкафа и лежащих на полу средь всякой мелочевки ботинок.

– Ты бы сознался, куда взятку положил, – благожелательно предложил он.

– Какую взятку? – оскорбленно вопросил Гриша, сохраняя завидное хладнокровие.

– Ту, что тебе Рыжий только что сунул, – нетерпеливо объяснил Витя.

– Не понимаю, о чем вы. Я вызывал Рыжего на допрос, – ответил Гриша, безотрывно наблюдая, как идут поиски.

– Ничего, Виктор Николаевич, – уныло подвел итог один из сотрудников.

– Ищите лучше, я сказал! – прикрикнул Витя и в сердцах со всего маха пнул один из ботинок, целя между ножек стола. Ботинок пролетел над столешницей и щелкнул о стену. У Гриши потемнело в глазах, он слегка покачнулся. Но ботинок оказался не тот.

– Ищите! Что встали и вытаращились? А ты сознавайся, где взятка, а то футбол не получается. Сборная опаскудела, пенальти в пустые ворота забить не могут, – разнервничался Витя и сильнейшим ударом пнул второй ботинок… Банкноты взвились плотной тучкой, словно испуганная саранча.

– Го-о-о-л! – заорал Витя. – Вот они денюжки-то – салютом вознеслись, стоило пенделя дать. Нашлись милые! Твоя взяточка?

– В первый раз вижу, – ответил Гриша. – Что я дурак, взятку в ботинок пихать? Где вы такое видели? Взятки обычно в ящик стола прячут или в карман. Подкинул кто-то. Рыжий, наверное. Он без меня возле открытого кабинета ошивался…

Формально операция по изобличению взяточника провалилась. Видеосъемка из-за поспешности Семеныча, горевшего желанием расправиться с изменниками, не велась, а скрытая диктофонная запись у Рыжего из-за старости пленки получилась такого качества, что речи человеческого диалога напоминали мычание простуженных коров на фоне щебета птиц, треска насекомых и шума бушующего ветра. Кроме того, номера купюр готовившейся взятки переписали в спешке с ошибками. Любой юрист мог сказать:

– Нарушения господа, нарушения. Это не те деньги, которые милиция готовила к взятке. Некоторые номера не совпадают. На деньгах нет отпечатков пальцев агнца Григория. На него нет ничего, кроме слов Рыжего, который, змей, за хорошую профессиональную работу моего подзащитного затаил на него злобу и мстит. Мой подзащитный, однозначно, невиновен…

– Там пока единственное доказательство, – объяснялся Витя перед Ворованем, – прямые показания потерпевшего. Ну а это может любой на любого наговорить, что давал двадцать тысяч и потом еще десять. Надо работать…

– Мать, перемать…, – возмутился Семеныч. – Дармоеды. Уволю всех на хрен. Какие законы?! Гришу надо садить во что бы то ни стало.

Стало это недорого. Старший следователь прокуратуры, чем-то похожий на матрешку Поршнев, ближайший помощник Коптилкина, умел продавливать нужные дела, также как и задавливать ненужные. Он в своем деле был все равно что Паганини. Он возвысил ноты показаний Рыжего за счет привлечения показаний его родственников и других свидетелей, организации очных ставок, которые, впрочем, ничего не доказывали, но создавали атмосферу напряженности вокруг Гриши, настолько плотную, что даже прокурор города Коптилкин заочно поздравил своего друга Ворованя с победой.

– Толя, привет, – кричал в трубку прокурор. – Твой злодей одной ногой в тюрьме. Осталось только направить к нему хорошего адвоката и ликвидировать взятку из числа доказательств, чтобы все разговоры об отсутствии на ней отпечатков пальцев стихли сами собой, и почитай все. Ты же говоришь, что он точно брал взятку…

– Точнее некуда. Взяточник матерый, – в этот момент Семеныч глянул в зеркало и на мгновенье увидел волка. – Да они тут кругом. Хоть охотников приглашай. Так давай, Серега, действуй. Мочи…

***

В камерном холоде Гриша думал только о том, как освободиться.

– Мне бы выйти отсюда, – просил он адвоката. – Сессия на носу, пропускать нельзя, иначе отчислят.

– Гриша, пойми, – уговаривал Кошмарин. – Не раскаешься, света не увидишь. Предлагаю признать десять тысяч, найденные в ботинке, и я добьюсь, чтобы тебя выпустили под подписку о невыезде. А на суде твое признание потянет не больше, чем на условный срок.