Полная версия

Полная версияГорький май 42-го. Разгром Крымского фронта. Харьковский котёл

Наше наступление началось 27 февраля, утром. Никакой артподготовки у нас на участке не было.

Наше наступление поддерживало с десяток танков. Они пошли вперёд, мы за ними. Но земля была очень сырой. Дождей было много. И в этот день тоже чуть позже дождь пошёл. Так по этой сырой земле танки ползли медленнее пехотинцев. Танк проползёт, а после него колея остаётся примерно по колено. И заполняется водой. Ну, как за ними идти? Обогнали мы эти танки. А по нам со стороны немецких окопов лупят из всех видов оружия. Мы идём вперёд, а поле позади нас всё убитыми нашими покрыто. Но до передних окопов мы добрались. Захватили их. Побили бывших там немцев. Я ворвался в немецкую землянку. Лежит в ней два убитых немца. У одного на поясе фляжка. Я наклонился и эту фляжку сорвал. И там же лежит наш убитый лейтенант. Я к нему подошёл: вижу – именно убит, не ранен. На боку у него полевая сумка, а из неё торчит буханка хлеба. Я у него из сумки эту буханку вытащил. Отломил кусок и стал жевать. А из немецкой фляжки запивать. Там суррогат какой-то был, вроде кофе. Можете представить себе моё состояние? Тут такое, а я ем. Надо сказать, что на войне у меня зарок был: я никогда и ничего не брал у убитых из вещей. Никогда. А вот еду брал.

Но нам надо дальше наступать. Повылезали мы из немецкого передового окопа и пошли вперёд. Но тут уж немцы нас уложили в грязь. Такой огонь был, что дальше абсолютно невозможно было идти – стопроцентная смерть. Я упал в какую-то неглубокую воронку. А рядом в нескольких метрах на ровной земле залёг сержант-армянин из третьей роты. В этой роте всех офицеров напрочь поубивало, так он взял команду на себя и какое-то время роту вперёд вёл. Танки наши, которые ещё не были подбиты, повыползали вперёд нас, проползли ещё несколько десятков – сотню метров и застряли. И вот тут немцы устроили их отстрел. Впереди нас с армянином-сержантом тоже выполз наш танк, застрял, его подбили. Но из танка ещё стреляли, и немцы принялись танк добивать. И те снаряды, которые в танк не попадали, а давали перелёт, как раз к нам с этим сержантом и прилетали. Я ему маячу: мол, давай ко мне в воронку. Он подполз и залёг рядом. Но воронка небольшая, тесная и главное – неглубокая. Лежим мы, прижавшись друг к другу. Он слева от меня. И тут как раз слева разорвался снаряд. И осколки от него попали в этого сержанта-армянина. То есть не лежи он тут, я бы их поймал. Его один осколок ранил в руку, а другой попал в голову. Но этот последний, видно, был уже на излёте. Он пробил ему шапку, воткнулся в голову, но неглубоко. Сержант застонал, шапку стянул, а вместе с ней и осколок из головы выдернул. Как-то я там его перевязал. И задумал он подаваться назад. После ранения, наверное, нервы у него сдали. Я ему говорю: «Лежи до темноты. Куда ты сейчас? Убьют». Сначала удержал его. А потом, спустя какое-то время, он всё равно вылез из воронки и пополз назад. А потом вскочил и побежал. Вот тут-то немцы его и сняли. Он упал и больше уже не двигался.

Я дождался темноты и уже в темноте отполз в занятый нами немецкий передовой окоп. Там уже много наших собралось, многие были ранены. Все потихоньку оттягивались к нашим позициям. Отправился туда и я. Какое-то время полз, а потом – чёрт дёрнул меня встать и пойти. Прошёл совсем немного, и тут немцы открыли огонь. И пуля попала мне в левую руку. Рана была серьёзной – оказалась раздробленной кость. До сих пор, когда этой рукой двигаю, ощущаю. Я упал и дальше уже только полз. Добрался до наших позиций. Почти одновременно со мной через кромку в окоп ввалился какой-то молодой политрук. Тоже в руку ранен. А по окопу бродит в растерянности старшина одной из наших рот. Он на свою роту продовольствие доставил (хлеб, тушёнку), а роты нету. Она вся там, впереди, в поле, лежит. И старшина не знает, куда ему теперь всё это продовольствие девать. Посмотрел на нас с политруком, сунул нам пару буханок хлеба и несколько небольших банок тушёнки.

Рука у меня болела страшно. Распухла. Шла кровь. В окопе нас с политруком перевязали и показали, куда нам надо было идти: по направлению к населённому пункту Семь Колодезей, там стоял медсанбат. И вот мы по дороге в ночи поплелись с ним. Всю ночь шли. А на рассвете нас догнала полуторка, и водитель взял нас: меня посадил в кабину, а политрук забрался в кузов.

И стали мы свидетелями такого случая. Параллельно дороге в предутренних сумерках на бреющем полёте со стороны фронта возвращался наш ночной бомбардировщик У-2. Видимо, отбомбился, выполнил задание и шёл на аэродром. Но вдруг откуда-то из-за туч вынырнул «мессер» и стал пикировать прямо на У-2. Тут бы У-2 и конец. И нам, наверное, вместе с ним. Но случилось что-то невероятное. «Мессер» не смог выйти из пике и несколькими сотнями метров впереди нашего самолёта врезался в землю и взорвался. Что уж там произошло? Не справился ли немецкий лётчик с управлением? Или неполадки какие случились? Не знаю. Но мы очень обрадовались этой картине. В то время редко приходилось видеть удачные для наших воздушные бои. Помню, ещё в бытность в Феодосии, видел: над городом патрулировали два наших истребителя старых типов (кажется, «ишачки», И-16). Мимо пролетел «мессер» и, походя, сбил оба наших самолёта. Никакого боя в прямом смысле этого слова не было. Просто пролетел мимо и сбил.

КАТАСТРОФА В МАЕ

На следующий день всех раненых перебросили в Керчь и разместили в морском госпитале недалеко от Генуэзского порта. Здание госпиталя П-образное, одноэтажное. На правом углу буквы «П» была какая-то надстройка в виде башенки. Керчь тогда бомбили беспрерывно днём и ночью. Налёты следовали один за другим. Вся центральная часть Керчи, особенно припортовая, лежала в развалинах. Во время очередного налёта бомба попала в наш госпиталь. Обрушившиеся потолки перекрыли доступ в палаты. На месте угловых палат зияла огромная воронка. В непосредственной близости от здания были ещё семь воронок. Несколько соседних от них палат были разрушены полностью, и раненые погребены под развалинами. Начались спасательные работы. Оставшихся в живых в срочном порядке грузили в машины и отправляли в порт Камыш-Бурун, что в 22-х км от Керчи. Там раненых (не только нашего госпиталя) спешно грузили на теплоход «Рылеев». В итоге теплоход был забит ранеными. Я оказался в каком-то проходе на полу. К этому времени состояние моё резко ухудшилось. Все эти дни оставался без всякой медицинской помощи. Рана и перебитая кость воспалились. Температура – свыше сорока.

Теплоход «Рылеев» вышел в море. Надо мной в проходе размещался мощный электрический звонок и динамик, через который были слышны все команды, предназначенные для экипажа корабля. Ночь прошла относительно спокойно, но с наступлением рассвета то и дело были слышны команды: "Перескоп слева!", "Перескоп справа!" и так до Сочи. Там мы оказались в здании санатория ВЦСПС-2. Условия прекрасные, роскошные палаты, богатая мебель, белоснежные простыни, верблюжьи одеяла. Покормили, помыли, сменили бельё, оказали медицинскую помощь, на руку наложили гипс, сбили температуру, а через недельку я почувствовал себя вполне удовлетворительно. Один раз водили даже в театр (правда, в халатах и кальсонах). Выздоровление прошло незаметно, и в начале мая 1942 года меня выписали и направили в Новороссийск для отправки на Крымский фронт.

В Новороссийске в Чапаевских казармах было сформировано маршевое пополнение в 640 человек, которые направлялись на Крымский фронт. Я был назначен начальником эшелона, моим заместителем – младший лейтенант Черных, комиссаром – Белоусов. Нас представили личному составу. Колонна двинулась в экспортно-импортный порт – тот самый порт, в котором я грузил свою роту на океанский транспорт «Кубань». В порту 400 человек из нашего эшелона погрузили на транспорт «Березина», а остальных – на теплоход «Чехов». Мы с комиссаром оказались на «Березине», а мой заместитель – на теплоходе «Чехов», туда же погрузили полк пограничников.

Теплоход «Чехов» выбыл из Новороссийска засветло, а транспорт «Березина» – уже в сумерках. На рассвете «Березина» пришла в Камыш-Бурун. Началась разгрузка. На причале меня окружила небольшая группа полуголых людей. Оказалось, что теплоход «Чехов» на подходе к Камыш-Буруну напоролся на мину, подорвался и затонул. Случилось это в шести километрах от берега. (Немецкая авиация усиленно сбрасывала тогда мины во всех портовых водах.) Окружившая меня группа – это те, кому удалось спастись из моих 240 человек. Погиб и младший лейтенант Черных. Оставшихся в живых, 400 человек, доставили в резерв Крымского фронта. Он размещался тогда в Аджимушкайских катакомбах, о которых много писали после войны.

Где остальные? Мы объяснили: начальник резерва, туповатый полковник, потребовал от нас оправдательных документов – справки о том, что теплоход «Чехов» действительно погиб, и с ним погибли люди.

Обратились к коменданту порта Камыш-Бурун, затем к коменданту города Керчи – получили отказ. Комендант города посоветовал обратиться к командующему Черноморским флотом – адмиралу Октябрьскому.

Командование Черноморского флота размещалось тогда в подземелье – под горой Митридат, что расположена на окраине Керчи. Попасть туда было практически невозможно. Но мы с комиссаром все же пробились, преодолев многочисленные препятствия. Там размещался целый благоустроенный городок. Доложили дежурному по штабу суть дела. Тот доложил командующему. Приоткрылась портьера, и из-за нее появился командующий. Он куда-то спешил. На ходу бросил нам: «Скажите вашему полковнику, что он дурак!», а дежурному – «Позвоните». С тем мы и возвратились в катакомбы. Полковник уже не требовал от нас оправдательных документов.

В Новороссийск возвращались через Тамань. По пути из Тамани в Новороссийск завернули в Анапу, там у комиссара была оставлена квартира. Она пустовала. Жена и две дочки были отправлены к старикам в станицу Славянскую. Заехали в Славянскую. Комиссар повстречался с родными. В Новороссийск прибыли в срок. Там уже знали о нашей трагедии. Отчитались и тут же были зачислены в новое маршевое пополнение, но уже в качестве начальников. На Крымский фронт возвращались через Тамань. Прибыли в распоряжение отдела кадров, который размещался в Аджимушкайских катакомбах. Там находилось около восьми тысяч командиров и политработников. Здесь я подробно узнал, что такое Аджимушкайские каменоломни. На поверхности недалеко от Керчи огромная чаша. Из этой чаши несколько входов (в виде огромных отверстий) ведут в подземелье. Через эти входы свободно мог пройти грузовик. У одного из входов был расположен колодец, который неоднократно показывали по телевидению и в документальном кино. Из этого знаменитого колодца довелось пить воду и мне.

От входа, в который нас завели, был проложен кабель полевого телефона. Он помогал ориентироваться. Только держась за кабель можно было двигаться в кромешной темноте. Шли довольно долго (200-300 м). Впереди забрезжил слабый свет. Подошли. Еле светила маленькая лампочка (как в густом тумане). Нам сказали: «Располагайтесь!». На полу огромных выработок были разложены рядами камышитовые маты. Больше ничего не было. На них-то и коротали ночи жители подземелья. Когда пала Керчь, в подземелье оказались тысячи наших солдат и офицеров. Образовался подземный фронт, который не прекращал сопротивления и проводил боевые операции. Люди гибли от ран, голода, безводья. Некоторые стороны жизни подземелья описал Иван Козлов в книге "В Крымском подполье".

Когда по тому же проводу добираешься до выхода, то страшно кружится голова. Если не опереться на что-нибудь, можно упасть. Потом все проходит. Вся эта масса командиров и политработников питалась там же – под землей: недалеко от входа часть подземелья была отгорожена стеной и превращена в огромную столовую. Из грубых досок были сооружены столы непомерной длины. Питались строго по часам батальон за батальоном.

Однако мне недолго пришлось жить в катакомбах. В мае немцы нанесли мощный удар, и три наших армии на Керченском полуострове стали в беспорядке отступать. Можно даже сказать, погнали нас немцы, как баранов. Конечно, были части и подразделения, которые мужественно дрались и задерживали немцев, но общую картину они изменить не могли.

Меня вызвали в штаб и вручили приказ. Я назначался начальником штаба батальона особого назначения. Изложили суть дела: с «большой земли» прибыло целиком военное училище замполитруков (кажется из Свердловска), 404 человека. Из них сформировали батальон особого назначения. Командиром батальона был майор Лукин. Комиссара по фамилии не помню. Интеллигентного вида такой мужчина.

Перед нашим батальоном ставилась задача – выдвинуться из Керчи в район Марфовки (это километров 40 от Керчи на юго-запад). Там полк полковника такого-то держится, ведёт бой. Наша задача – не только усилить этот полк своим батальоном, но и поднять боевой дух бойцов, поскольку мы ж всё-таки заместители политруков.

И вот мы выступили из Керчи. А на встречу нам огромные толпы отступающих войск. Идут без всякого порядка. Дороги запружены машинами, повозками, орудиями разными. Над отступающими нависла авиация противника. На бреющем полете, волна за волной шли незнакомые мне двукрылые самолеты (как потом выяснилось – итальянские). Скорость у них небольшая, это было их преимуществом. Прочесав отходящие толпы, они разворачивались и повторяли свой маневр. Я впервые увидел, как самолеты гонят деморализованных людей.

Километрах в десяти от Керчи проселочная дорога уперлась в противотанковый ров, через который был перекинут деревянный мост. У перехода скопилась большая масса людей, повозки, техника. Когда голова нашей колонны приблизилась к мосту, в воздухе появились "юнкерсы". Три звена шли на большой высоте. От первого звена стали отрываться бомбы. Видно было по направлению их полета, что они нацелены на скопление войск у мостка. Начали бомбить. Авиабомбы во время падения издают душераздирающий вой, который парализует волю человека. Я бросился в противотанковый ров, чтобы укрыться. Передняя стенка рва, обращённая в сторону противника, крутая, а задняя пологая. Сбежал я в этот ров не один. Многие в него сиганули. Я упал на землю невдалеке от передней крутой стенки. И вот ведь… В рубашке я, можно сказать, родился. У самой стенки, чуть впереди меня залёг боец. И сразу за мной залёг ещё один. И когда немцы отбомбились, отстрелялись и ушли, то оказалось, что тот боец, что впереди меня лежал, был убит, и тот, что сзади – убит. А на мне ни царапины. Только слегка оглушило.

В этой бомбёжке батальон наш понёс потери. Но мы двинулись дальше, продираясь сквозь беспорядочно отступающие войска. Они назад, а мы – вперёд. Три армии отступают, а наш батальон – вперёд. Надо сказать, что политбойцы железными были солдатами, стояли насмерть, не бегали.

Когда шли, такой случай приключился со мной. До сих пор в ночных кошмарах именно это снится. Убитых кругом очень много было. Поля кругом просто усеяны трупами. И к этому как-то уже привык. Не первый день на фронте. Многое повидал. Но то, что случилось, даже меня заставило вздрогнуть. Я шёл, глядя в землю, задумавшись. И тут мои глаза столкнулись с голубыми глазами… головы. Да, у обочины дороги лежала оторванная голова солдата. Молодое красивое лицо. Глаза голубые. На лице никаких повреждений, а голова оторвана. И вот я с этой головой глаза в глаза. Стало жутко.

День мы добирались до Марфовки. Добрались. Полк этого самого полковника всё ещё держится. Комбат наш со мной и комиссаром пошли на доклад: так, мол, и так, батальон замполитруков прибыл в ваше распоряжение. Имеем также задачу укрепления духа ваших бойцов. А полковник в ответ: «Какой дух?! Вы не видите, что творится?! Всех своих немедленно на позиции!» Наш комбат: «Есть!» И тут в окоп к командиру полка запрыгивает лейтенант. Я так и не понял, русский он был или не- русский. Говорил без акцента. Но лицо такое со впалыми щеками и орлиным таким носом. Отдаёт честь, представляется, показывает документы: «Лейтенант такой-то, – фамилию я не расслышал, – офицер связи штаба Крымского фронта». И дальше говорит: «Двигаюсь в штаб фронта с донесением. По инструкции мне положен сопровождающий. А моего сопровождающего сейчас убило. Прошу выделить мне человека». Полковник оглядел нас и показал на меня: «Вот твой сопровождающий».

И пришлось мне тут же двигаться обратно в Керчь. Среди отступающих войск, под бомбёжками. Добрались до Керчи. Тот самый ров, в котором мы укрывались от самолётов, когда уходили из города, оказался по дну уже весь завален убитыми.

Мы добрались в этой толчее до штаба, до каменоломен. Был уже поздний вечер. А штаб как раз переезжает. Это было не то 14, не то 15 мая7. Грузят документы, ящики какие-то. Лейтенант забежал внутрь. Вскоре вернулся и сказал, что мы должны ехать на пристань Капканы, там, вроде, будем грузиться на катер.

Мы залезли с ним в полуторку какую-то гружёную, в кузов, и поехали. Машина в людском потоке ползёт медленно. А у пристани вообще делается что-то невообразимое. Людей – яблоку упасть негде. И бомбят немцы. И не было бомбы, чтобы не убивала и не ранила сразу по нескольку десятков наших людей, так много было народу. Во время одного из заходов немецкого самолёта мы с лейтенантом выпрыгнули из кузова. Но выпрыгнули в разные стороны. И в этой толчее я его потерял.

Ну, что мне было делать? Часть моя в десятках километров от меня. Все отступают, кругом беспорядок. Я, как начальник штаба батальона, знал, что от пристани Капканы до мыса Чушка, что уже на Тамани, шесть тысяч сто метров. Я подумал и решил переправляться. Но к самим пристаням, где грузились корабли, пробиться было почти невозможно. Тогда я прошёл по берегу немного в сторону. На берегу сотни, тысячи людей бросались в воду и плыли в кромешную тьму. И тут я обратил внимание, что по берегу были разбросаны пустые бочонки. Видимо, их использовали для засолки сельди. И тут меня осенило. Я взял три бочонка, нашёл две тесины и катушку с проводом (а имущества всякого военного вокруг валялось много; катушку, видимо, бросили связисты). Из бочонков, тесин и провода я соорудил себе небольшой плотик. Прихватил сапёрную лопату, чтобы использовать её как весло. Разделся, все вещи связал в узел и прикрепил на плотике, оттолкнулся от берега и тоже ринулся в непроглядную тьму.

Рассвет застал меня примерно посредине Керченского пролива. Впереди, чуть справа по курсу, просматривался огромный морской бакен красного цвета. Я продолжал грести, держа курс на косу Чушка. Вокруг меня плыло множество людей – на бревнах, автомобильных камерах, досках. Один немолодой азербайджанец, сидя верхом на каком-то бревне, энергично греб руками и не своим голосом орал песни.

Появились «мессеры» и на бреющем полёте стали расстреливать плывущих из крупнокалиберных пулеметов. Вдруг я заметил, что буй, что просматривался справа по курсу, уже впереди меня. Я понял, что меня сносит, но не знал тогда, что в Керченском проливе существует сильное течение из Азовского моря в Черное. Течение сносило меня обратно к Керченскому берегу, причём в район, уже занятый немцами, насколько мне было известно. Мне стало не по себе.

Справа от моего курса, сзади, поперёк Керченского пролива тянулась цепочка свай, почти до середины пролива. Здесь рыбаки устанавливали сети. Я уже проплыл сваи, развернув свой плотик, стал энергично грести в направлении этих свай. За многие из них уже держались люди, порой по несколько человек. Мне удалось ухватиться за одну. Между сваями был натянут трос. Я привязал свой плотик, укрепил – на перекрёстке сваи и кабеля свою сапёрную лопатку, взобрался на трос, уселся на лопасть лопаты, привязался ремнём к свае. Устроился со всеми удобствами. А «мессеры» тем временем продолжали расстреливать бедствующих. Несколько людей, держащихся за сваи, после очередных пулемётных очередей пошли ко дну. Время от времени мимо свай проплывали пустые плотики. К полудню число плывущих заметно уменьшилось. Снизилась и активность «мессеров». Со своей сваи мне видны были скопления войск на берегу Керченского пролива, откуда я отправился в своё злополучное путешествие. На берегу происходило что-то невероятное. Продолжалась бомбёжка. Бомбы падали в самую гущу скопления. К берегу подходили катера. Раздавались автоматные очереди – так отстаивали свое право попасть на катер. Овладело чувство полного безразличия ко всему. Но страшно хотелось пить, курить и спать. Во второй половине дня на горизонте появился рыбацкий сейнер. Он стал снимать со свай бедствующих. Но, загрузившись до отказа, сейнер развернулся и пошёл в сторону Тамани. Только под вечер появился такой же сейнер. Он подобрал и меня. Я сделал несколько затяжек и здесь же заснул. Растолкали меня уже в Тамани.

Появилось начальство. Привели в какую-то воинскую часть, располагавшуюся неподалёку, дали по сухарю и приказали двигаться вдоль берега до станции Сенной – там формировался полк…

ОЧЕРК ВТОРОЙ

ХАРЬКОВСКИЙ «КОТЁЛ»

ГЛАВА I

ПРЕДЫСТОРИЯ

Нельзя сказать, что в советское время информация об окружении, в которое попали войска Красной Армии под Харьковом в мае 1942 года, была засекречена, как сейчас пытаются представить некоторые авторы (уж не знаем, по неведению ли или по недобросовестности). Издавались мемуары непосредственных участников тех трагических событий (К.С. Москаленко, А.В. Горбатова, И.Х. Баграмяна, Д.И. Рябышева, А.А. Гречко, А.И. Родимцева, А.И. Самчука и др.). Не обошли вопрос стороной в своих воспоминаниях и люди, находившиеся в годы войны в высших эшелонах командования Красной Армии – Г.К. Жуков и А.М. Василевский. Классические советские работы (как сейчас говорят, – «официозные») по истории Великой Отечественной тоже про него не забывали.

Вот изложению обстоятельств Харьковского «котла» «на широкую публику» повезло меньше – художественных книг, насколько нам известно, про него не писали, художественных фильмов – не снимали. Наверное, поэтому информация о харьковской трагедии советских войск стала для кого-то «откровением».

* * *

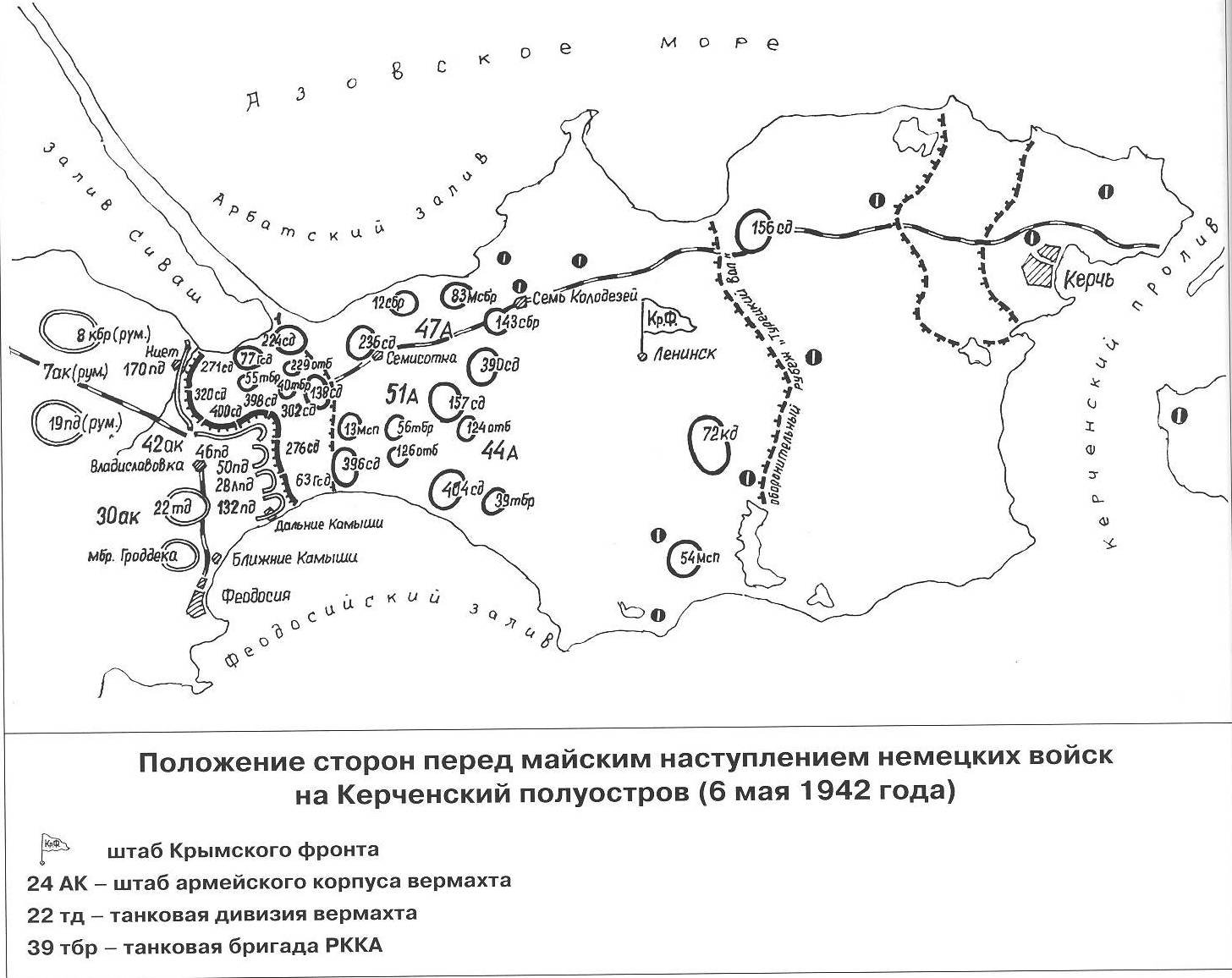

Итак, Харьковским «котлом» называют окружение в так называемом Барвенковском выступе (несколько юго-восточнее Харькова) 6-й армии и армейской группы генерала Л.В. Бобкина Юго-Западного фронта, 57-й армии и части сил 9-й армии Южного фронта.

На приводимой ниже карте показана конфигурация советско-германского фронта в районе Харькова к маю 1942 года. Как видно, она характеризуется наличием двух выступов, обращённых в германскую сторону. Первый, меньший по площади, – в районе Старого Салтова и Волчанска (к северо-востоку от Харькова). Второй, больший по размеру, – тот самый Барвенковский выступ (по названию населённого пункта Барвенково) к юго-востоку от города.

Подобная конфигурация фронта сложилась в результате событий января-апреля 1942 года. В этот период Красной Армией на Юго-Западном направлении было проведено две наступательные операции.

18 января началась Харьковская наступательная стратегическая операция. И хотя фронт немецко-фашистских войск и был прорван, но Харьков освободить не удалось. К концу января наступление было прекращено. Советские войска, понеся значительные потери, вынуждены были перейти к обороне. Позже эту первую в 1942 году Харьковскую наступательную операцию назовут по её реальным результатам Барвенково-Лозовской. Именно в её ходе и был образован Барвенковский плацдарм (выступ). Устье, или горло, этого плацдарма достигало всего 75-80 км – от Балаклеи на севере до Славянска на юге. Западный фас простирался, примерно, на 100 км (от поворота Донца на севере до района южнее станции Лозовая, где дуга выступа начинала идти на восток).

Надо отметить, что вообще-то существование подобных выступов одинаково опасно для обеих противоборствующих сторон. Владеющая глубоко вдающимся в расположение противника плацдармом сторона имеет возможность нанесения ударов во фланг и даже – тыл вражеских сил. Однако и враг получает шанс «подсечь» основание выступа, окружив находящиеся в нём войска. Классический пример удавшегося «подсечения» в годы Великой Отечественной войны – окружение 10-й армии ЗапОВО (Западного фронта) в Белостокском выступе в июне 1941 года; неудавшегося – сражение на Курской дуге в июле 1943 года.