Полная версия:

Мифология машины. История механизмов, которые нас пугают и очаровывают

С течением веков мнение на этот счет изменилось. Магия и машины были отделены друг от друга: вмешательство в природу считалось магическим, только если оно основывалось на всемогуществе мысли и силе языка, тогда как механика должна была опираться на математику, геометрию и законы природы. Более того, в эпоху Просвещения эти две области были иерархизированы: наука и техника теперь рассматривались как прогресс по сравнению с магией. Позднее, уже на третьем этапе, в немецком идеализме и романтизме, этот прогресс был интерпретирован как отчуждение от природы: магию отождествили с жизнью, а машину – со смертью.

Зигмунд Фрейд (1856–1939) и Эрнст Кассирер (1874–1945) – представители ассимилированной еврейской буржуазии, глубоко приверженные идеалам Просвещения, которому они были обязаны тем, что вообще могли участвовать в немецкой интеллектуальной жизни, рано поняли, что мифический иррационализм национал-социализма грозит уничтожить достижения Просвещения. Поэтому то, что они представляли научное преодоление магии как прогресс, было не просто философской позицией, а экзистенциальной необходимостью. Так, Кассирер однозначно оценивает переход от магии к технологии как прогресс:

Если сопоставить мировоззрение культурных и первобытных народов, то глубокий контраст, существующий между ними, пожалуй, ни в каком другом отношении не проявляется так отчетливо и так ясно, как в том направлении, которое принимает человеческая воля, чтобы стать хозяйкой природы и постепенно овладеть ею. Тип технического желания и свершения противопоставляется типу магического желания и свершения. Из этого первоначального противопоставления пытались вывести всю совокупность различий, существующих между миром культурных народов и миром первобытных народов. Человек ранних времен и человек на более поздней ступени отличаются друг от друга так же, как магия отличается от техники: первого можно назвать homo divinans, второго – homo faber[116]. Весь ход развития человечества предстает как процесс, протекающий в бесчисленных промежуточных формах, благодаря которым человек переходит от начальной стадии homo divinans к homo faber[117].

Через два года после Кассирера, в 1932-м, Фрейд писал:

Общая непреложность этого господства разума окажется самой сильной объединяющей связью между людьми и проложит путь к дальнейшим объединениям. То, что противоречит такому развитию, подобно запрету на мышление со стороны религии, представляет собой опасность для будущего человечества[118].

Это больше напоминает заклинание, чем анализ.

Если Кассирер предполагал и, вероятно, надеялся, что старое, магическое мышление навсегда осталось в прошлом и ему на смену пришел научный образ мыслей, то Фрейд считал, что наука и техника лишь наложились на магическое мышление: последнее продолжает жить в бессознательном и вновь вырывается на поверхность в неврозе навязчивых состояний. В «Тотеме и табу», своей псевдоэтнологической фантазии о происхождении человечества, Фрейд посвящает отдельную главу анимизму, магии и всемогуществу мысли[119]. Согласно Фрейду, магия – это первый принцип социальной организации, который берет свое начало в идее о том, что природа одушевлена. Этот анимизм, в свою очередь, является реакцией на проблему смерти. Идея души, отдельной от тела, связана с обнадеживающей идеей бессмертия. Поскольку и природа, и человек причастны бессмертной космической душе, возможно влияние души-мысли на природу.

Техника между прогрессом и отчуждениемМакс Вебер, проницательный аналитик буржуазного капитализма, также считает объективизацию и эмоциональную нейтрализацию мира посредством науки явным прогрессом, и все же в его словах о «расколдовывании мира» звучит тихое сожаление[120]. Для Фрейда, Кассирера и Вебера, наследников эпохи Просвещения, техника и магия стали антагонистами, а существование машин – доказательством победы техники над магией.

Сегодня победа разума и прогресс техники уже не приветствуются безоговорочно: слишком велик вред и одного, и другого. Убеждение, что техническое и научное мировоззрения представляют собой улучшение по сравнению с магическим, все больше подвергается сомнению.

Скептицизм в отношении просвещенного разума существовал и раньше как непосредственная реакция на абсолютизацию рационализма у Канта. Согласно широко распространенному в начале XIX века мнению, благодаря способности познавать и контролировать природу человечество дистанцировалось от нее и заняло позицию вне ее или даже над ней. Гордыня – выражение из домодерной эпохи; отделение или отчуждение от природы – ключевые слова немецкого идеализма. Одновременно с осознанием раскола возникло стремление преодолеть отчуждение и вернуться к единству с природой. Великое стремление к единению с природой обосновывается тем, что состояние единства, спроецированное в прошлое, рассматривается как изначальное. Этого возвращения к истоку можно достичь в мистическом опыте, с помощью магии, искусства или отчужденного мышления (как у Гегеля).

Интерес к истокам сегодня, после того как Ницше радикально развенчал его, переживает удивительное возрождение. Магия понимается не как примитивная форма мышления, а скорее как более близкая к началу форма жизни, как способ существования человека до разделения на субъект и объект[121]. Первоначальное единство описывает нечто, что, по-видимому, было нами утрачено, а именно восприятие себя как части природы. Этот опыт, который может быть вызван наркотиками, сексом, эзотерикой, экстремальными видами спорта или другими формами интенсивного опыта, считается не только более естественным, чем опыт современного человека, но и (мы еще встретимся с этим) более живым. Жильбер Симондон характеризует эту дотехническую эпоху так:

Магическая вселенная черпает свою структуру из первичного и наиболее точного из всех типов организации – сетчатого ветвления мира […] В такой сети ключевых точек существует изначальная нераздельность человеческой реальности и реальности объективного мира. Эти ключевые точки реальны и объективны, но они являются местами, в которых человек непосредственно связан с миром, где он одновременно испытывает его влияние и воздействует на него[122].

На заре истории человек жил в единстве с природой. В то время еще не было второго уровня, с которого человек мог бы смотреть вниз на природу, с которого дух мог бы смотреть вниз на материю. Существовала лишь сеть взаимосвязанных точек, между которыми текли силы. Весь мир был одушевлен, в каждой точке сети возникали движения, токи или вибрации, которые оживляли всю сеть. Поскольку дух и материя еще не были разделены, мысли или ритуальные действия могли приводить в движение силы, влиявшие на ход событий. Маг мог войти в этот мир тайных сил и тем самым вмешаться в природу. Конечно, ученые и техники тоже хотят влиять на природу, но они двигаются в противоположном направлении. Они дистанцируются от природы, наблюдают ее извне, как бы с возвышенности, чтобы познать ее законы и использовать их. Ученый исключает себя из процесса познания, за что платит высокую цену: он больше не участвует в жизни. Для некоторых мыслителей XX века техника представляет собой самое крайнее проявление отчуждения: Хайдеггер говорит о поставе (Gestell), заслоняющем бытие, Адорно и Хоркхаймер – об инструментальном разуме, ориентированном только на максимальную полезность[123]. Магия воплощает жизнь, машина – смерть, как гласит миф постмодерна.

Таким образом, машина, высшее выражение технической формы жизни, возможно, также является точкой, где старое мифическое мышление вновь прорывается наружу.

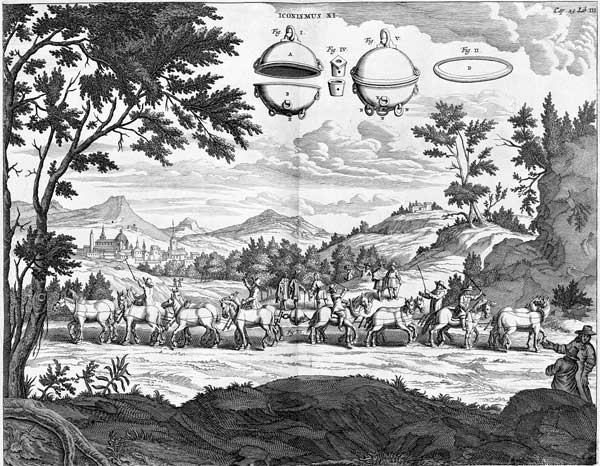

Вдохнуть жизнь – победить смертьШел 1657 год. Две команды, каждая по восемь лошадей, пытаются расколоть железный шар на рыночной площади в Магдебурге. Тщетно. Но вот в дело вмешивается маленькая девочка и поворачивает кран, прикрепленный к шару. Шар тут же распадается на две полусферы, которые держались вместе только благодаря силе вакуума. То, что было не под силу 16 лошадям, удалось сделать ребенку. Зрители убеждены, что стали свидетелями чистой магии.

Этот же эффект используется в фонтане, который стоит на берегу Цюрихского озера с 1984 года. Гладко отполированная гранитная сфера помещена в углубление в камне, покрытом тонким слоем воды. Толчок маленького ребенка может заставить вращаться сферу весом несколько тонн. Даже те, кто знаком с законами гидростатики и трения, не могут оторваться от волшебства этой сцены. Камень словно оживает и, подобно гигантскому моллюску, стремится выбраться из заточения.

На самом деле создание жизни и преодоление смерти – цель многих магических практик, а исцеление больных – самая распространенная их форма. В доме моих родителей действовали строгие меры предосторожности против смерти: никому не разрешалось ходить босиком по квартире, потому что обувь снимают только в доме мертвых, не разрешалось стричь ногти по очереди, потому что так стригут ногти только у трупов. Если я перелезал через сестру, когда она лежала на полу, я должен был перелезть обратно таким же образом, потому что на полу лежат только трупы. Никому не разрешалось произносить имя еще не родившегося ребенка, потому что иначе он попадет в руки злых духов и умрет. Мы посмеивались над суевериями матери, но никто не осмеливался нарушать правила, какое-то особое благоговение удерживало нас от этого. Возможно, это было восхищение. В любом случае всем было ясно, что речь идет о жизни и смерти, о том, чтобы перехитрить смерть и вырвать у нее живое.

Магдебургские полушария, выразительно продемонстрировавшие эффект вакуума

Когда самый известный чародей немецкого языка, доктор Фаустус, обращается к магии, чтобы постичь «Вселенной внутреннюю связь»[124], его интересует не накопление знаний, а вечная молодость, то есть бессмертие. Только ради этого он вступает в договор с дьяволом. Один из возможных исторических прототипов Фауста, Георгий из Гейдельберга, – известный прорицатель, целитель и маг, гастролировавший по ярмаркам Европы около 1530 года. В Эрфурте он воскресил гомеровских героев Приама, Гектора, Ахилла, Аякса и Агамемнона на глазах у изумленной публики[125]. Магия всегда связана с жизнью и смертью: предсказание времени смерти, оживление мертвых с помощью некромантии или исцеление больных – вот лишь несколько примеров.

Магия театральна, это зрелищная постановка перед аудиторией, которая всегда следует одной и той же драматургии: незначительная причина производит большой эффект. Толчок ребенка заставляет вращаться гранитный шар, слово оживляет кусок глины, танец меняет погоду, порошок вызывает призраков. Ввиду несоответствия между причиной и следствием необходимо предположить наличие дополнительной невидимой силы, которую до XIX века называли жизненной силой, vis viva.

Жизненная сила – это сила, которая оживляет мир и создает эту таинственную разницу между жизнью и смертью, между трупом и живым человеком, между камнем и птицей. Благодаря своему знанию секретов жизни, а также очищению своей души маг может прикоснуться к этой силе и использовать ее мощь, обычно для исцеления больных, а иногда и для оживления мертвых или даже для создания искусственных людей.

ГолемОдна из самых известных историй об искусственном человеке, оживленном с помощью магии, – это еврейская легенда о Големе, имя которого происходит от корня G-L-M, и обозначает неоформленную глину. Миф уходит корнями в «Сефер Йецира» («Книгу творения»), каббалистическо-магическое произведение[126]. Согласно «Сефер Йецира», Бог создал человека из глины и вдохнул в него душу с помощью определенной комбинации букв. В комментариях к трактату распространялись рецепты и сообщения о том, как человек мог бы создать жизнь из глины с помощью букв. По сути, человек подражает действиям Бога, только на несколько более низком уровне. Поначалу никому не приходило в голову, что он совершает святотатство или даже заключает договор с дьяволом; самое большее – высказывались опасения, что создание искусственных людей может противоречить библейскому запрету на изображения, ведь человек – это образ Божий.

Позднее из этой легенды возникли два прототипических сюжета – о Големе из Хелма (XVI век) и из Праги (XIX век). Из письма к историку и иудаисту Иоганну Кристофу Вагензейлю (1633–1705) мы узнаем, как рабби Элияху Баал Шем (ум. 1583) из Хелма вылепил человека из глины:

Они делают форму человека из глины или клея после произнесения определенных молитв и соблюдения постов, и, когда они произносят над ним Шемхамефораш [явное имя Бога, то есть Яхве], фигура оживает. И хотя она сама не может говорить, она понимает, что ей говорят и приказывают. У польских евреев голем даже выполняет разную домашнюю работу, но ему запрещено выходить из дома. На лбу фигуры пишут EMETH, то есть «истина». Однако голем растет с каждым днем, и если сначала он был совсем маленьким, то в конце концов он перерастает всех членов семьи. Чтобы лишить его силы, которой в итоге начинают бояться все в доме, они быстро стирают первую букву (алеф) в слове EMETH на лбу, так что остается только слово METH, то есть «мертвый». Там, где это происходит, голем падает замертво и превращается в мертвую глину или клей… Рассказывают, что некий Баал Шем в Польше, по имени рабби Элияху, сделал голема, который достиг таких размеров, что раввин уже не мог дотянуться до его лба и стереть букву Е. Тогда он придумал такой выход. Голем, как слуга, должен был снимать сапоги, значит, когда он наклонится, можно стереть букву со лба, и так и сделал. Но когда голем снова превратился в клейкую массу, то всей своей тяжестью обрушился на раввина, сидевшего на скамье, и раздавил его[127].

В более известной пражской версии рабби Лёв (1512–1609), знаменитый раввин и ученый, которого связывали с Тихо Браге и императором Рудольфом II, создал голема, чтобы защитить гетто евреев от нападок христиан. Он сделал из глины человеческую фигуру, которую оживил, вложив ей в уста пергамент с именем Бога (шемхамефораш, шем)[128].

Как и всякое творение, голем должен был отдыхать в Шаббат. Для этого рабби Лёв каждую пятницу вечером вынимал имя Бога из уст своего слуги. Но однажды рабби Лёв забыл сделать это. Голем начал бесконтрольно расти, он становился все более агрессивным и крушил все на своем пути. В последний момент раввину удалось наброситься на него и вырвать шем из уст разбушевавшегося чудовища. Оставшийся от него комок глины рабби спрятал под крышей Староновой синагоги в Праге.

Мотив голема неоднократно воспроизводился в романтизме, который явно ассоциировал его с машиной. Но в отличие от саги о пражском големе, где искусственное существо стало самостоятельным и обратилось против людей, поскольку оно было одушевлено (хотя и несовершенно), в романтизме машины идут против людей, поскольку они механически совершенны, но бездушны[129]. Иными словами, рабби Лёв сотворил голема, потому что проник в тайны священного языка и, следовательно, души; Жак де Вокансон смог создать автоматического флейтиста, потому что он овладел механикой движения – и тем самым доказал, что для этого вовсе не нужна душа.

Кибернетика и магияСпустя столетия, в 1940-х годах, Норберт Винер изобрел новую науку – кибернетику. Очевидно, он имел в виду магическую традицию, когда издал свои лекции под названием God & Golem, Inc[130]. Еще через год это название вдохновило Институт Вейцмана в Реховоте на то, чтобы дать имя «Голем» новому суперкомпьютеру, что, учитывая трагический конец легенды, кажется несколько странным: именование как будто выдает бессознательный страх перед чудовищем, которое здесь создается. Примечательно и то, что речь на торжественной церемонии произнес Гершом Шолем, лучший в мире знаток еврейской магии.

Винер, тучный и близорукий математик из Бостона, застрял на проблеме неэффективности зенитного огня: наводчику требуется около 10 секунд, чтобы настроить орудие на вражеский самолет, и еще 20 секунд, чтобы снаряд попал (или не попал) в цель. Таким образом, зенитчик должен знать за полминуты, где будет находиться целевой объект. Однако, поскольку пилот может уклоняться, делать крюк и менять траекторию по своему усмотрению, он всегда на шаг впереди солдата у зенитного орудия. Чтобы поразить вражеский самолет, зенитчику нужна информация о том, что пилот собирается сделать в ближайшие несколько секунд.

Как солдат получает эту информацию? На всех фотографиях действующих зенитных орудий времен Первой мировой войны рядом с наводчиком стоит еще один солдат с биноклем. Его задача заключалась в том, чтобы сообщать о текущем поведении пилота своему товарищу, который должен был корректировать направление орудия. Математик Норберт Винер и инженер Джулиан Бигелоу решили, что эту задачу может взять на себя компьютер. Они запрограммировали компьютер так, чтобы он «воспринимал» изменения в траектории полета самолета в реальном времени, сравнивал их со старыми данными и сразу же пересчитывал ориентацию пушки. Путем сопоставления ожиданий с реальными решениями был найден машинный алгоритм, который мог рассчитать, как поступит пилот – возможно, даже раньше, чем он сам об этом узнает.

Воодушевленный успехом своей идеи, Винер выдвинул гипотезу о том, что все системы, будь то искусственные машины, живые организмы или социальные организации, регулируются управляющими контурами и механизмами обратной связи. В этих управляющих контурах, которые объединяются в целые сети, течет уже не энергия, как в электрической сети, а информация. Информация становится как бы новой мировой валютой.

Теперь мы понимаем, что связывает Винера с пражским големом, а кибернетику – с магией: в обоих случаях мы имеем дело с претензией на то, чтобы разгадать тайну жизни и, более того, – создать искусственную жизнь и преодолеть смерть. Мечта об искусственной жизни уже давно покинула гетто магии, эзотерики или готической литературы и перешла в сферу науки, биотехнологий и исследований ИИ – потомков кибернетики. Марвин Мински, пионер искусственного интеллекта, был убежден, что в недалеком будущем человек сможет жить вечно, загрузив свое сознание на носитель информации (mind-uploading[131]), а Рэй Курцвейл, глава отдела разработок Google, считает, что компьютер победит смерть, когда оцифрованный разум заменит тело (body-swapping[132])[133]. К тому же информация гораздо ближе к главному инструменту магии, языку, чем к физической силе.

88-мм зенитная пушка FlaK, изготовленная на заводе Круппа в Эссене

Другими словами, информационная эпоха смягчила, если не полностью устранила, резкое различие между неодушевленными, мертвыми машинами и живыми организмами.

Магия театра марионетокОднажды, в начале XIX века, антагонизм жизни и машины уже удалось преодолеть. Как раз в то время, когда машина стала синонимом бездуховности, Генрих фон Клейст в рассказе «О театре марионеток» поднимает вопрос о том, одушевлены ли машины. Рассказ, опубликованный в 1810 году, начинается с того, что рассказчик от первого лица выражает удивление по поводу воодушевления известного танцора театром марионеток:

Он уверил меня, что движения этих кукол доставляют ему большое удовольствие, и ясно дал понять, что танцовщик, который хочет усовершенствоваться, может многому от них научиться. […] У каждого движения, сказал он, есть свой центр тяжести; достаточно управлять этим центром, находящимся внутри фигурки; члены же ее – не что иное, как маятники, они повинуются сами собой, механически, их дергать не нужно[134].

Удивительным образом источником радости оказывается механическое движение. Оно более грациозно, чем волевое, потому что происходит без усилия – само по себе, kat auto:

Линия, которую должен описывать центр тяжести, спору нет, очень проста и, как он полагает, в большинстве случаев пряма. […] Однако, с другой стороны, эта линия есть нечто очень таинственное, ибо она является не чем иным, как путем души танцовщика, и он сомневается, что ее можно найти каким-либо способом, кроме одного: машинист должен мысленно перенестись в центр тяжести марионетки, то есть, другими словами, танцевать[135].

Автоматическое движение, совершающееся само по себе, – это путь души. Без сознательных намерений марионетки следуют физике, как если бы они были связаны с магическими силовыми линиями природы. Именно поэтому они кажутся нам живыми и одушевленными – даже более живыми и одушевленными, чем мы сами, управляющие собой сознательно, с усилием. Таким образом, люди могут научиться у автоматов отбрасывать субъективные намерения, чтобы приобщиться к космической душе. В чем же преимущество марионетки перед живыми танцорами, спрашивает скептически настроенный рассказчик.

Преимущество? Прежде всего негативное, любезный друг, а именно то, что она никогда не жеманилась бы… Ибо жеманство, как вы знаете, появляется тогда, когда душа (vis motrix) находится не в центре тяжести движения, а в какой-либо иной точке[136].

Жеманство, сознательный контроль субъекта, стоит на пути самодеятельности души; отождествляясь с бессознательным совершенством самостоятельного движения автоматов, мы встречаемся с мировой душой. В этом и заключается его магический эффект:

Мы видим, что чем туманнее и слабее рассудок в органическом мире, тем блистательнее и победительнее выступает в нем грация… Но как две линии, пересекающиеся по одну сторону от какой-либо точки, пройдя через бесконечность, пересекаются вдруг по другую сторону от нее или как изображение в вогнутом зеркале, удалившись в бесконечность, оказывается вдруг снова вплотную перед нами, так возвращается и грация, когда познание словно бы пройдет через бесконечность; таким образом, в наиболее чистом виде она одновременно обнаруживается в том человеческом телосложении, которое либо вовсе не обладает, либо обладает бесконечным сознанием, то есть в марионетке или в Боге[137].

Механический панпсихизм Клейста идет рука об руку с парадоксальным понятием субъективности: отождествление себя с бессознательной машиной, чтобы стать причастным к бесконечному, – это результат сознательной психической работы, намеренного отказа от сознания, субъективного растворения субъекта. Отныне действовать механически, как автомат, – без усилия – это признак уже не разочарованного человека или расколдованного мира, а самой жизни. «Деревянные гномы, играя, словно берут на себя нашу жизнь. Они становятся более реальными, чем мы, и наступают мгновения настоящего волшебства: мы в буквальном смысле слова оказываемся вне себя»[138], – такую запись оставил Макс Фриш в своем дневнике после посещения кукольного театра, спустя почти 150 лет с момента публикации рассказа Клейста.

Клейст переворачивает отношения между магией и механикой с ног на голову. Они больше не антагонисты: механика становится высшей формой магии. Это было время, когда каждый отправлялся на поиски абсолюта и видел условием этого снятие границ. Шеллинг нашел абсолют в искусстве, Фихте – в «Я», Гегель – в процессе самосознания, Гёльдерлин – в поэзии, Новалис – в природе, а Клейст – в механике. Согласно тезису Клейста, подчинение механическому повторению облегчает отказ от сознательного контроля. Уже Фрейд писал об удовольствии от снятия границ с помощью механического повторения и ритмических движений; аналогичные примеры есть и в музыке (ирландская народная музыка и техно), в некоторых восточных молитвенных практиках или древних психологических техниках, которые основаны на механическом повторении[139].

Маг достигает этого растворения границ с помощью особых техник, которые состоят в том числе из повторения заклинаний и ритуалов, а в значительной мере – из языковых практик, таких как описание амулетов и талисманов или чтение заклинаний. Кроме того, он обладает более глубоким знанием природы и ее целительных сил, которое выражается в смешивании магических растворов. Даже если отдельные формулы или снадобья могут показаться нам сегодня устаревшими и нелепыми, идеи, лежащие в их основе, следует воспринимать вполне серьезно: маг отказывается от самоконтроля, чтобы получить доступ к мировой душе. Он теряет себя, чтобы погрузиться в космические силы и затем воздействовать на них. По словам известного швейцарского алхимика и натуропата Теофраста Бомбаста фон Гогенгейма, известного как Парацельс (1493–1541), он ставит себя на службу жизненной силе и становится посредником между макрокосмосом и микрокосмосом, посредником между силами космоса и индивидуумом[140]

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.