Полная версия:

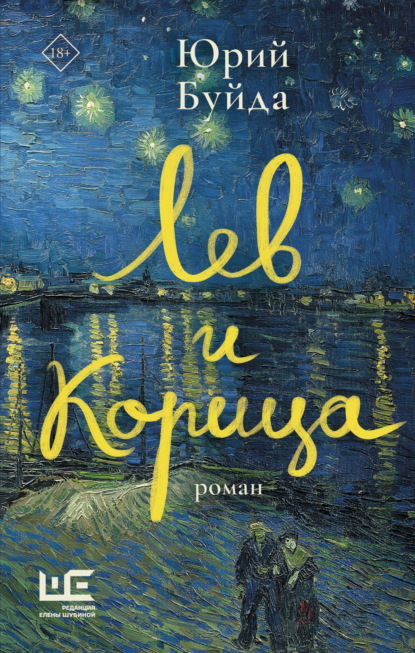

Лев и Корица

– Ну, первая брачная ночь у нас уже случилась…

Корица стукнула его кулаком по колену и рассмеялась; Полусветову понравился ее смех.

– А вообще… – Лицо ее посерьезнело. – Новая жизнь – страшно звучит, особенно если не помнишь, какой была старая.

– Наверное, все хотят что-то изменить или измениться…

– На словах – да, а на деле…

– Боишься?

– Конечно.

– А если ты уже меняешься?

– В смысле?

– Был у меня в школе друг – Мансур, умный, нормальный парень, спортсмен, девушкам нравился и всё такое. Но когда он убил первого человека – стал меняться, а после второго и третьего его уже было не узнать. Глаза, кожа, губы – всё стало другим. Буквально за два-три года он превратился в косоротого урода. Даже уши превратились в лопухи, а были – маленькие, изящные. Он сам мне говорил, что первое убийство стало для него страшным потрясением, травмой, но ему понравилась легкость, с какой он преодолел свой ум…

– Девяностые?

– Ага.

– И что с ним стало?

– Убили, конечно. Иногда психическая травма запускает таинственный механизм морфологической трансформации, то есть человек физически начинает меняться. Становится выше или ниже… Или вроде как ни с того ни с сего у него вырастает горб, а внутренние органы – печень, почки, сердце – смещаются…

– А если у меня вырастет горб?

– Мы с тобой не знаем причин твоей травмы, не знаем, изменишься ты или нет, а если изменишься – то вдруг в лучшую сторону? Каждый человек чем-нибудь да недоволен в себе. Моя жена считала, что у нее великовата задница и узковаты плечи, и говорила, что многое бы отдала, чтобы это исправить… А отец злился, что ему не даются иностранные языки…

– Таинственный механизм морфологической трансформации… боюсь я всех этих тайн, загадок… есть в них что-то противоестественное…

– И читаешь Лавкрафта…

– А слабо нам еще красного тяпнуть?

Полусветов принес бутылку, разлил вино по бокалам.

– За что выпьем? За знакомство?

– И за новоселье, – сказал Полусветов.

– В смысле?

– Сегодня вечером мы с тобой переезжаем в новую квартиру.

– Опаньки…

– Никаких травм, – сказал он. – Просто сядем в машину и поедем в новую жизнь.

– Даже не знаю…

– У тебя есть другое предложение?

– Предложение-то, может, и есть, а вот выбора – нету.

– И?

– За новоселье, – со вздохом сказала она, поднимая бокал.

Они выпили.

– Боишься? – снова спросил Полусветов.

– Я теперь всего боюсь. А всего больше боюсь, что уже никогда не перестану бояться.

Она зевнула.

– Может, поспишь?

– Если только немножко. – Она помолчала. – Ты говорил, у тебя была жена…

– Она умерла. Это давно было.

– Извини…

Он укрыл ее одеялом, поцеловал в нос.

– Спи. Ты была хороша.

–Врешь, конечно, но всё равно приятно, – пробормотала она. – Чем ты меня мыл, а? Кожа стала как у младенца… шелковая…

Она глубоко вздохнула – и уснула с улыбкой на лице.

Ну что ж, подумал Полусветов, если женщина во сне подрастет на сантиметр-полтора, она этого не заметит. И не сразу поймет, что ее грудь и живот станут чуть-чуть меньше, а задница – шире. Чуть-чуть. Миллиметра на три-четыре. Для начала.

–Тринадцать, – прошептал он.

* * *Спать не хотелось, но Полусветов лег рядом с Корицей и закрыл глаза.

Он вспоминал Мансура Агатова, о котором рассказал Корице, мальчика из благополучной семьи: отец – физик-ядерщик, мать – известная переводчица с французского и испанского. Репутация у Мансура была сложной: с одной стороны – один из лучших учеников и спортсменов, с другой – приводы в милицию за торговлю иностранной валютой, кастет в кармане, связь с учительницей математики, цинизм и наглость.

Многим казалось странным, что его тянуло к Льву Полусветову, уравновешенному, здравомыслящему и осторожному парню. Мансур никогда не пытался совратить друга, втянуть его в свои темные дела. Может, Полусветов привлекал Мансура потому, что был его противоположностью, может, потому, что ценил его надежность. Время от времени Мансур просил друга кое-что припрятать до поры, зная наверняка, что Полусветов не станет интересоваться содержимым сумки или коробки и никому о них не расскажет.

Однажды вечером Мансур и Полусветов, гуляя без всякой цели, забрели в промзону, примыкавшую к МКАД, где среди куч мусора и березы доживали век какие-то полузабытые склады, заборы которых были украшены ржавыми табличками с надписями «Вход и въезд запрещен».

Мансур знал дорогу. Они нырнули в кусты, осторожно отодвинули доски, пролезли в дыру, бегом пересекли двор, засыпанный шлаком, сквозь который пробивались лопухи, и остановились у приземистого здания с зарешеченными маленькими окошками.

Кирпич обветшал, решетки проржавели – похоже, строение было заброшено.

Агатов повозился с замком, осторожно открыл железную дверь, и они проскользнули в щель. Полусветов включил карманный фонарик – помещение было завалено рулонами брезента, ящиками и бочками, покрытыми пылью.

При свете фонарика они подняли тяжелый люк, спустились по железной лесенке в подвал и повернули выключатель – под низким потолком загорелись неяркие лампы, забранные металлическими сетками.

В центре помещения высился довольно большой квадратный ящик, укрытый грязным брезентом.

Они сняли брезент, сдвинули тяжелую пластиковую крышку и перевели дух.

– Что это? – спросил Полусветов.

–Белое, – ответил Мансур.

– Это понятно. Но что это?

– Понятия не имею, – сказал Мансур. – Ты потрогай. Да не бойся, трогай!

Две трети ящика занимал большой округлый кусок гладкого упругого теплого вещества белого цвета, которое легко поддавалось нажиму. Стоило убрать руку, какбелое принимало прежнюю форму. На ощупь оно было приятным и напоминало человеческую кожу, а точнее – упругую женскую грудь или ягодицу.

– Ты правда не знаешь, что это такое?

– Не-а, – сказал Мансур. – Но зачем-то оно нужно, если хранится у военных.

– Может, взрывчатка?

– Не похоже.

– И что делать?

– Месить, – сказал Мансур, закатывая рукава рубашки. – Будем меситьбелое. Видел, как тесто месят? Ну и давай.

Часа через два Полусветов вернулся домой и лег в постель.

Он чувствовал, что в его жизни произошло нечто небывалое, невероятное, потрясающее, пугающее, и ему хотелось понять, что же это было.

Вроде бы ничего особенного и не случилось. Они проникли в запретную зону, нашли в подвале кусок какого-то белого вещества, а потом около часа месили его в четыре руки, сначала со смехом, потом молча, потом с остервенением. Руки погружались вбелое до плеч, пытаясь найти в глубине белого нечто твердое, но ничего твердого там не было. Вещество было не таким тугим, как тесто. Занятие казалось совершенно бессмысленным и как будто даже постыдным. Может, потому, что белое напоминало что-то женское, желанное, скоромное – не вещество, а существо. В подвале слышалось только их громкое дыхание. Они мяли, месили, оттягивали, отпускали, погружались и не останавливались, ярясь и постанывая – всё громче, громче, пока со стоном не рухнули на упругое белое, и замерли, надсадно дыша и вздрагивая, и белое тоже мелко дрожало.

– Нихера себе, – пробормотал Мансур.

Полусветов промолчал.

Немного успокоившись, они выбрались из ящика, надвинули крышку, набросили брезент, покинули здание, бегом пересекли двор, скользнули в дыру и двинулись домой. На обратном пути ни Мансур, ни Полусветов не вымолвили ни слова, словно связанные постыдной тайной.

Что же это было –белое?

Живое или неживое?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов