Полная версия:

Эра млекопитающих: Из тени динозавров к мировому господству

Эти ранние терапсиды начали делать кое-что необычное – они принялись ускорять свой метаболизм и совершенствовать контроль над температурой тела. Почему, не вполне ясно. Возможно, живя в более высоких широтах, они были вынуждены иметь дело с более выраженными сезонными колебаниями, и тонкая настройка внутреннего отопления позволила этим терапсидам успешнее переносить чередования холода и жары. А может быть, причиной был голод. Пеликозавровые предки терапсид, медлительные, с расставленными в стороны лапами, были, вероятно, «засадными» хищниками, которые по большей части находились в ожидании и лишь время от времени совершали бросок и хватали добычу. Но некоторые терапсиды стали активными хищниками, рыскавшими по обширным территориям и высматривавшими добычу на ходу. Такой метод охоты требовал больших затрат энергии и, вероятно, ускорения метаболизма. Вопрос еще не решен. Однако не остается сомнений, что в пермский период физиология терапсид изменялась. Какова бы ни была причина изменений, эти животные делали первые решающие шаги к развитию одной из самых характерных способностей млекопитающих – теплокровного (или, на научном жаргоне, эндотермического) метаболизма.

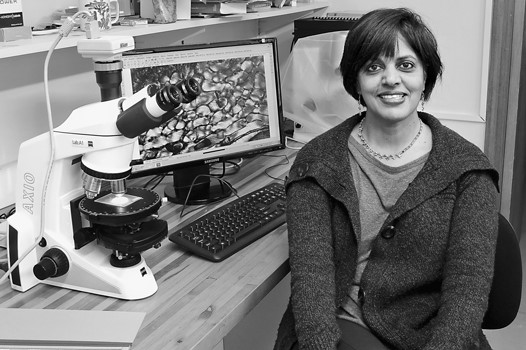

Есть разные способы поиска подтверждений того, что терапсиды – хотя они еще не были по-настоящему теплокровными – быстрее росли и обладали более активным обменом веществ, чем их предки-пеликозавры. Лучший метод – нарезать кости тоньше, чем салями, поместить срезы на предметные стекла и рассмотреть их строение под микроскопом. Разные типы строения указывают на разные темпы роста, а внутри некоторых костей даже сохранились годовые линии роста – как годовые кольца древесного ствола, – по которым можно узнать, сколько лет было животному на момент смерти. Палеонтолог из ЮАР Анусуйя Чинсами-Туран – одна из основоположниц этой области исследований, которая называется костной гистологией.

Анусуйя росла в Претории в эпоху апартеида. Она мечтала стать учительницей естествознания, но в то время возможности получить высшее образование для девушек ее происхождения были ограниченны. Вместо того чтобы забыть о своих мечтах, она допустила, по ее словам, «невинную ложь» при поступлении в Витватерсрандский университет, где от цветных абитуриентов требовалось обосновать желание учиться в университете, в котором преобладали белые. Она объявила, что собирается изучать палеоантропологию – дисциплину, которой университет славился благодаря тому, что Южная Африка изобиловала ископаемыми находками гоминид. Это подразумевало обязательный курс палеонтологии, и, к ее удивлению, ее выдумка обернулась настоящим увлечением. Она продолжила учебу, защитила диссертацию, стала специалистом мирового класса по трактовке структуры ископаемых костей для определения темпов роста и в 2005 г. удостоилась звания «Женщина года ЮАР» за свой вклад в науку.

Анусуйя Чинсами-Туран изучает в лаборатории микрофотографии срезы костей.

Фотография любезно предоставлена ею самой

Анусуйя вместе со своими коллегами Сангхамитрой Рэй и Дженнифер Бота сделали большое количество срезов костей терапсид, в первую очередь ребер и конечностей дицинодонтов и горгонопсов. Они обнаружили, что в этих костях преобладает один тип ткани – так называемая фиброламеллярная костная ткань, случайным образом организованная в виде переплетенного рисунка. Это хаотическое расположение – результат ускоренного роста: кость нарастала так быстро, что коллаген и минералы откладывались случайным образом. Совсем иначе выглядят более правильные пластинчатые кости животных, растущих медленнее, – у тех образуются упорядоченные слои минерализованных кристаллов. Присутствие большого количества фиброламеллярной ткани указывало на то, что эти терапсиды росли быстро, по крайней мере в некоторые периоды в течение года. Кости имели также линии роста, что означало периодическую приостановку роста, вероятно зимой или в сухой сезон. Таким образом, у этих терапсид были ускоренные темпы роста в сравнении с типичными «пресмыкающимися» видами и некоторая способность регулировать температуру тела, хотя постоянно поддерживать ее высокой, как настоящие теплокровные млекопитающие, они, по-видимому, не могли.

Есть еще одно свидетельство того, что терапсиды повышали свой метаболизм и лучше контролировали температуру тела.

Шерсть.

Терапсиды, похоже, «изобрели» шерсть. В копролитах – окаменелом помете – с костями терапсид находят также спутанные массы образований, похожих на волосы. Эти находки небесспорны, но, если это и вправду шерсть, она, скорее всего, принадлежала терапсидам. В любом случае есть и более убедительные свидетельства[6] в пользу шерсти: лицевые кости многих ископаемых терапсид усеяны ямками и канавками, напоминающими сеть канальцев, через которые проходят нервы и кровеносные сосуды к вибриссам (усам) современных млекопитающих. Это не обязательно значит, что терапсиды были пушистыми, сплошь покрытыми шерстью. Может быть, и были, но, возможно, шубки у них были лысоваты, или же шерсть росла у них лишь местами, например на голове и шее. Суть в том, что волосяной покров, очевидно, появился именно у терапсид.

Волосы входят в число важнейших инноваций млекопитающих. Они – фундаментальная составляющая нашей мягкой, богатой железами кожи, столь непохожей на чешуйчатый покров наших тетраподных предков, сохраняющийся у современных рептилий. Изначально волосы, по-видимому, появились как осязательное приспособление (вибриссы), как средство демонстрации или как элемент водоотталкивающей системы желез, а впоследствии были перепрофилированы в шубы для сохранения тепла. Если животное покрыто шерстью, это красноречивое свидетельство того, что оно производит как минимум часть тепла в организме самостоятельно и старается его сохранить. Выработка тепла – дело затратное. Если вы хотите включить отопление на полную мощность, вам понадобится закрыть окна, иначе счет за газ будет разорительным. Для млекопитающих таким закрытым окном служит шерсть.

Ускоренные темпы роста и повышенный метаболизм терапсид стали серьезными эволюционными приобретениями и были связаны с рядом других изменений в анатомии и биологии терапсид. Конечности сдвинулись глубже под туловище, что привело к более прямой посадке, – это заметил еще Брум, сравнивая терапсид с их пеликозавровыми предками. У дицинодонтов были прямые задние лапы, но растопыренные передние, что видно не только из формы их плечевых и тазовых суставов, но и по окаменелым отпечаткам, на которых следы передних лап расставлены шире, чем задних. Однако более прогрессивные горгонопсы имели более прямые передние и задние конечности. Кроме того, конечности становились все гибче. Терапсиды утратили неудобный винтообразный плечевой сустав, вынуждавший пеликозавров переставлять передние лапы медленно и враскоряку, и таким образом их передние конечности освободились для всевозможных новых занятий – бега, рытья и лазанья.

Эти изменения происходили синхронно, и во многих случаях трудно разобраться, что было причиной, а что следствием. Известный специалист по ранним млекопитающим Том Кемп называет это «взаимосвязанным прогрессом»: многие анатомические, функциональные и поведенческие аспекты терапсид менялись совместно, и таким образом эти животные развивали – шаг за шагом – признаки, характерные для современных млекопитающих. Иными словами, в течение пермского периода они постепенно становились все более похожими на млекопитающих.

К концу пермского периода этот длительный путь взаимосвязанного прогресса породил новый тип терапсид: они стали мельче, с еще более выпрямленными лапами, более быстрым ростом и интенсивным метаболизмом, чем его предшественники дицинодонты и горгонопсы. Их зубы, челюстные мышцы, мозг и сенсорные системы тоже изменились. Этими существами – в их число входил галезавр, «кунья ящерица» Оуэна, – были цинодонты, и они стали следующей важной ступенью на пути к млекопитающим.

2

Как стать млекопитающим

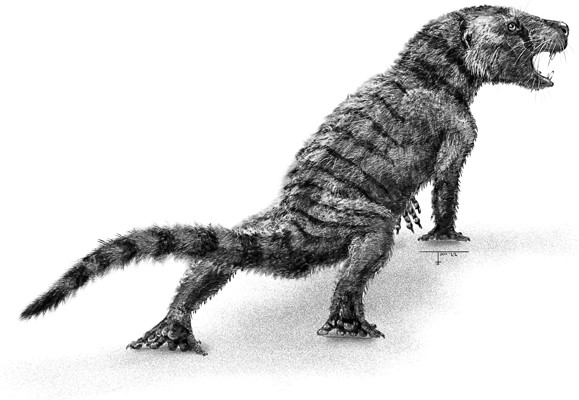

Thrinaxodon

Вдалеке прогремел гром, хлынул дождь, и зверек высунул голову из норы. Он повел носом и выставил по ветру усики. Пора выйти и надо поспешить.

Несколько месяцев назад, когда это существо размером с лисицу – тринаксодон (Thrinaxodon) – выкопало себе нору, земля была выжженной. Дождь не шел месяцами. Река почти пересохла, а от папоротников и плаунов, обрамлявших ее берега, осталась увядшая шелуха. По долине носились пылевые смерчи, засыпая стада пузатых травоядных, отчаянно пытавшихся отыскать последние съедобные листья и корешки. Иные так и оставались торчать из песчаных дюн мумифицированными трупами, чьи острые клыки придавали еще более зловещий вид этой антиутопической картине.

Уже было ясно, что пищи нет. Не видно насекомых, не пахнет вкусными земноводными, лишь иссохшая падаль. Поэтому у пушистика не было выбора – оставалось только зарыться, затаиться на время и сберегать драгоценную энергию, пока условия не улучшатся.

Теперь, словно по мановению руки, долину затопили муссонные дожди. Река вышла из берегов, и вода заливала норку, потихоньку заполняя грушевидную камеру, в которой прежде спал тринаксодон. Снаружи зеленые побеги уже пробивались сквозь ил, который вздувшаяся река разносила по дюнам, погребая жуткие мумии. Похоже, надо было начинать с чистого листа. Жизнь возвращалась, а засушливые месяцы стали далеким воспоминанием. Но в этом биполярном мире дожди долго не продержатся, и тринаксодону следовало использовать все возможности.

Для начала ему требовалось поесть, чтобы вновь запустить метаболизм. Тринаксодон поглощал пищу жадно. Прожорливость позволяла ему быстро расти и накапливать запасы энергии, необходимые, чтобы затаиться в норе и поддерживать температуру тела на стабильно высоком уровне на протяжении многомесячного оцепенения. После периода голодовки он хотел есть еще больше, чем обычно, и мечтал вонзить свои острые пильчатые зубы в панцири насекомых или в склизкую кожу мелких амфибий, кучковавшихся у реки.

Набив живот, можно было перейти к следующей важной задаче – найти себе пару. Наш тринаксодон родился меньше года назад, под конец прошлого сезона дождей. Несколько недель он жался к матери, братьям и сестрам, поедая насекомых и осваивая топографию речной долины, прежде чем начал вести самостоятельную жизнь – нашел удобный участок илистой поймы и вырыл норку, чтобы укрываться в ней, свернувшись калачиком, когда жара становится нестерпимой. Теперь, с возвращением дождей, у него будет, скорее всего, лишь один шанс спариться – единственная попытка за короткую странную жизнь, которая состоит из рождения, спячки и финальной лихорадки обжорства и размножения.

Но, по крайней мере, здесь хватало потенциальных товарищей – пойма по обе стороны реки была усеяна норками тринаксодонов. Их подземные спальни выходили на поверхность в виде небольших отверстий, напоминающих лунные кратеры. Повсюду наш тринаксодон видел, как его соплеменники высовывают головы из норок и поводят носами, как дождь стекает по их мохнатым мордочкам, как топорщатся усики, стараясь уловить, что происходит. Все размышляли над одним и тем же вопросом: вылезать или нет?

Наш тринаксодон сделал выбор. Он вывинтился из норы, поджав лапки к туловищу, чтобы протиснуться. Он ступил на илистую поверхность, вязкую и липкую, и растопырился всеми четырьмя лапами для опоры. Взглянув, как его норка заполняется водой, тринаксодон побежал прочь, в неизвестное будущее. Пища и товарищи могли подождать, а могли и нет. Как бы там ни было, все это скоро закончится.

Тринаксодон, о котором идет речь, не знал, что ему выпало жить в интересное время. Естественно, у него не хватало интеллекта, чтобы осмыслить свое место в истории живого, эволюции, планеты Земля. Но ведь и люди, живущие в интересные времена, обычно не осознают этого – они слишком заняты настоящим моментом, их волнует, что они будут есть завтра, волнуют собственная семья и множество других вещей. Мы часто не осознаем, что живем в эпоху потрясений, пока все не уляжется и мы не сможем оглянуться назад. Эти тринаксодоны, как окажется впоследствии, переживали величайший катаклизм в истории Земли – кратковременный период в несколько десятков или сотен тысяч лет, который начался с катастрофического вымирания, запечатлел неустойчивое восстановление и помог выковать класс млекопитающих из древнего племени терапсид.

Тринаксодон относится к цинодонтам, жившим около 251 млн лет назад, в самом начале триасового периода. Цинодонты входили в так называемую «стволовую линию» млекопитающих. Они были представителями группы терапсид, наряду с клыкастыми дицинодонтами (мумиями из нашей истории), бодучими диноцефалами и саблезубыми горгонопсами. Терапсиды произошли от пеликозавров, те, в свою очередь, произошли от тех «чешуйчатых зверюшек», которые в каменноугольный период разделились на линии синапсид и диапсид, чью родословную можно проследить до тетрапод, развившихся из рыб, которые выбрались на сушу и обзавелись амниотическими яйцами.

Все это мы узнали из предыдущей главы. Но жизнь гораздо древнее: рыбы происходят от первых позвоночных, ловких пловцов, которые начали укреплять свое тело костными образованиями в эпоху бурных эволюционных перемен, получившую название «кембрийского взрыва», – от 540 до 520 млн лет назад. Как раз в это время большинство ныне известных групп морских животных изобрели собственные скелеты и начали процветать – моллюски вроде мидий и гребешков, иглокожие вроде морских ежей и морских звезд, членистоногие вроде креветок и крабов. Мягкотелые предки этих животных жили в эдиакарский период, начавшийся около 600 млн лет назад, от которого остались призрачные отпечатки их бесформенных тел в песчанике. Они были первыми животными и развились из эукариотических клеток, которые смогли собраться в более крупные, более сложные многоклеточные организмы. Это произошло около 2 млрд лет назад, через 2 млрд лет после того, как возникла первая одноклеточная бактерия, а это случилось только через полмиллиарда лет после того, как Земля сформировалась из облака газа и пыли.

Жизнь – эволюционный спектакль длиной в 4 млрд лет, который сегодня, конечно, все еще продолжается. За все это время самым опасным моментом, когда жизнь оказалась на грани полного исчезновения и Земля могла стать безжизненной планетой, был переход между пермским и триасовым периодами, 252–251 млн лет назад. Это было незадолго до того, как наш тринаксодон укрылся в норе – во время мучительной фазы восстановления после катастрофы – в нынешнем южноафриканском регионе Кару.

Пермско-триасовое вымирание было крупнейшим из всех массовых вымираний и погубило около 90 % всех видов, а может быть, и больше. В отличие от большинства других массовых смертей в ископаемой летописи, этот сюжет не детективный. Убийца известен – вулканы, а точнее, мегавулканы, питаемые горячей областью магмы в глубине земной мантии под нынешней Сибирью. Тогда эта область находилась на северной окраине суперконтинента Пангея. Ничего подобного этим извержениям человечеству на своей памяти, к счастью, видеть не доводилось. Их масштаб был просто неправдоподобен. На протяжении сотен тысяч лет лава изливалась из гигантских трещин в земле – обширной сети вулканических разломов, каждый из которых достигал нескольких километров в длину и истекал лавой, словно землю располосовали гигантским мачете. Огненные взрывы сменялись затуханием, и в конце концов миллионы квадратных километров на севере Пангеи покрылись корой базальта – застывших лавовых отложений. Даже сейчас, после 250 млн лет эрозии, этот базальт покрывает около 2 млн кв. км, что примерно равно площади всей Западной Европы.

Эти вулканы нарушили покой терапсидового мира, эпохи, когда древние предки млекопитающих шествовали по тверди Пангеи. Их было великое множество видов, удивительных форм и размеров, с бивнями, клювами, бодучими куполообразными головами и кусачими клыками, поедающих столько всякой всячины и заполняющих столько разнообразных ниш – от рыкающих хищников до ценителей зелени. С точки зрения конца пермского периода незадолго до извержения первых вулканов могло казаться, что терапсиды будут господствовать и дальше, но этому было не суждено сбыться.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Сноски

1

Имеется в виду, что кости срослись в симфизе, что характерно для пантодонтов и некоторых других млекопитающих. – Прим. науч. ред.

2

Брусатти С. Время динозавров: Новая история древних ящеров. – М.: Альпина нон-фикшн, 2019.

3

В линии млекопитающих (синапсид) никогда не было чешуйного покрова. Это характерно для другой линии амниот (зауропсид). Можно думать, что и у общего предка амниот (синапсид и диапсид) не было чешуйного покрова, как у амфибий. – Прим. науч. ред.

4

Увеличенные клыкоподобные зубы имеются у многих ящериц семейства Agamidae. У некоторых вымерших крокодилов из группы нотозухий (например, Chimaerasuchus) была гетеродонтная зубная система с клыками и молярообразными зубами, как у млекопитающих. – Прим. науч. ред.

5

В целом оно не кажется таким уж нелепым. Первые амниоты, общие предки синапсид и зауропсид, недалеко ушли от амфибийного уровня организации. – Прим. науч. ред.

6

Ямки и канавки на лицевых костях имеются у многих современных ящериц, у которых нет вибрисс и других волос. Эти данные не могут свидетельствовать в пользу существования шерсти у ископаемых терапсид. – Прим. науч. ред.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 9 форматов