Полная версия:

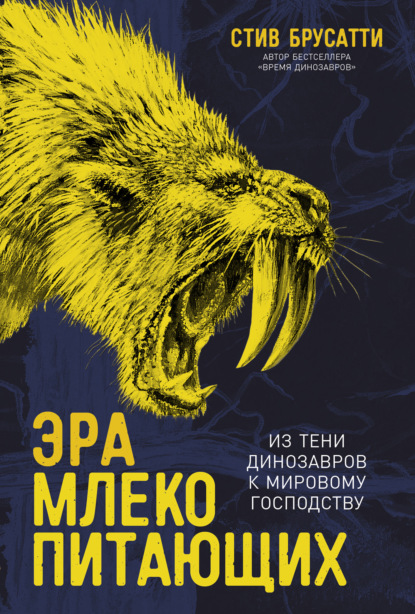

Эра млекопитающих: Из тени динозавров к мировому господству

Следовательно, диметродон обладает смесью примитивных и прогрессивных признаков. Это какое-то франкенштейновское создание, совмещающее древние признаки пресмыкающегося и более поздние особенности млекопитающих. Именно этого и следовало ожидать с учетом его положения на родословном древе. В старых учебниках диметродона и подобных ему животных называли «звероящерами» – термин хотя и наглядный, но устаревший. Дело в том, что диметродон, несмотря на внешний вид, не был ящерицей и не происходил от настоящих рептилий, так как сами рептилии отделились от группы диапсид. Его «рептильные» черты – всего лишь примитивные признаки, от которых ему предстояло избавиться. Согласно научной классификации, он и другие пеликозавры называются «стволовой группой млекопитающих», подразумевающей вымершие виды на эволюционной линии, ведущей к современным млекопитающим, более родственные млекопитающим, чем любая другая ныне живущая группа. Именно на этой стволовой линии постепенно, в течение миллионов лет эволюции, сформировалось строение тела, характерное для млекопитающих. На этой линии существа, первоначально выглядевшие как рептилии – хотя они ими не были! – преобразились в маленьких, пушистых, обладающим крупным мозгом, теплокровных млекопитающих.

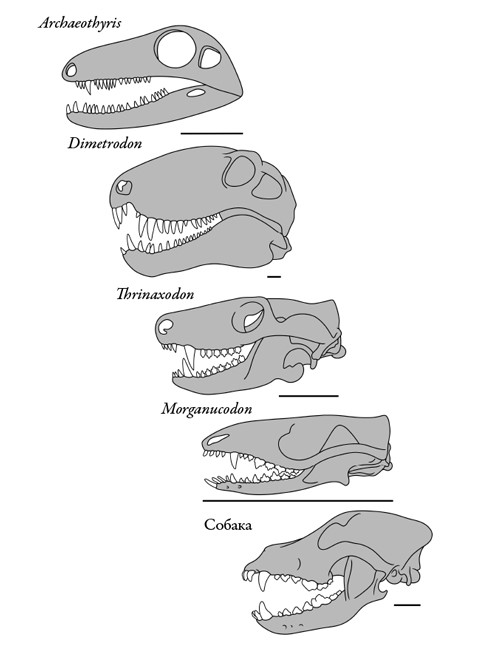

Эволюция черепов и зубов за время истории синапсид. На иллюстрации показано, как зубы усложнялись и как среди них выделялись характерные для млекопитающих резцы, клыки, предкоренные и коренные. Масштаб 3 см.

Рисунок Сары Шелли

А знаете ли вы, что это значит? Диметродон приходится нам с вами более близкой родней, чем тираннозавру или бронтозавру. Во времена раннепермского расцвета диметродонов – 299–273 млн лет назад – млекопитающие были еще только в проекте, и эволюции предстояло его реализовать. Безусловно, у диметродона и его родичей развились признаки, которые мы теперь распознаем как характерные для млекопитающих, но они обзавелись ими не для того, чтобы стать млекопитающими. Естественный отбор не строит планов на будущее, он действует только в настоящем, приспосабливая организмы к непосредственным обстоятельствам. В грандиозных масштабах истории Земли это, как правило, мелочи: локальные изменения погоды или рельефа, появление хищников на новом участке леса, неожиданно возникший доступ к новому виду пищи. В случае диметродона и других пеликозавров питание, очевидно, и было основным двигателем эволюции, а значит, с ним связано и появление этих начальных отличительных признаков млекопитающих.

Диметродон был из тех животных, с которыми не шутят. Это был высший хищник в своей экосистеме густых равнинных лесов, усеянных озерами и изборожденных реками. Каменноугольные болота давно исчезли, но в этих экосистемах все еще сохранялись заболоченные участки и водоемы. Будучи в длину 4,5 м и весом в 250 кг, диметродон ел все что вздумается. В его меню входили другие наземные тетраподы, включая синапсид и диапсид, а в придачу – амфибии, ползавшие по берегам ручьев, и пресноводные акулы, плававшие в реках. Страшилище с парусом на спине рыскало по вечнозеленым зарослям и побережью, хватая жертву новообретенными резцами, клыками нанося смертельный укус, а щечными зубами перемалывая мышцы и сухожилия. Если в какой-либо момент добыча пыталась вырваться, то – цап! – огромные челюстные мускулы смыкались. Таким образом, диметродон был одним из первых по-настоящему крупных, успешных высших хищников в истории наземных животных, создавшим нишу, которую впоследствии будут занимать столь многие из его далеких потомков-млекопитающих вроде львов и саблезубых тигров.

Если на диметродона накатывала особая удаль – или голод, – он мог напасть и на представителя другого вида пеликозавров, своего двойника эдафозавра (Edaphosaurus). Это пузатое животное с маленькой головкой, и тоже оснащенное парусом, было чуть меньше диметродона в длину, но несколько тяжелее его. Однако открой эдафозавр рот – и сразу стало бы понятно, что он не просто представитель отличного от диметродона вида – у него и питание другое. Вместо резцов и клыков у эдафозавра был более стандартный набор зубов треугольной формы. Кроме того, у него имелась вторая батарея особых уплощенных зубов на нёбе и внутренней поверхности нижней челюсти. Это устройство «два в одном» отлично подходило для питания растениями – щечные зубы верхней и нижней челюстей при смыкании работали как садовый секатор, а внутренние зубы дробили и измельчали листья и стебли.

Травоядность как будто не представляет собой ничего особенного – в наши дни это очень распространенный среди животных способ пропитания. Но в пермский период это была передовая новинка. Эдафозавр стал одним из самых первых тетрапод, специализировавшихся на растительной пище. Его предки пенсильванского периода пробовали эту пищу еще до кризиса дождевых лесов, но теперь, когда климат стал более засушливым, времена года стали больше различаться и появилось много семенных растений, этот образ жизни стал нормой. Причем у разных групп пеликозавров независимо друг от друга развился вкус к зелени – свидетельство того, что эта диета превратилась из причуды в мейнстрим. Одну такую группу составляли казеиды – вероятно, самые странные из синапсид. С крошечными головками и бочкообразными туловищами, они скорее походили на персонажей «Звездных войн», чем на жизнеспособных животных, порожденных эволюцией. Но они были настоящие и отлично справлялись с поеданием растений. Некоторые из них стали самыми крупными среди синапсид своего времени – например, котилоринх (Cotylorhynchus) весом в полтонны. Огромный кишечник им был нужен для переваривания массы веток и листьев, которые они поедали. Эдафозавры и казеиды образовали нишу крупных растительноядных животных – консументов первого порядка, которую впоследствии будут занимать самые разнообразные млекопитающие – от лошадей и кенгуру до оленей и слонов.

Диметродон-мясоед, эдафозавр-сенокосилка и казеиды-толстопузики – все это лишь малая доля разнообразия пеликозавров, расцвет которых пришелся на раннепермскую эпоху. Десятки миллионов лет мир – особенно тропики, где климат был более устойчивым и влажным, чем в других зонах Пангеи, – принадлежал им. Но затем, когда казалось, что пеликозавры достигли вершин успеха, наступил их упадок. Причины его точно не установлены, но, вероятно, они связаны с кульминацией того процесса потепления и высыхания, который начался вместе с кризисом каменноугольных дождевых лесов и окончательным исчезновением южной полярной шапки. Когда раннепермская эпоха сменилась среднепермской – около 273 млн лет назад, – разнообразие пеликозавров, обитавших в тропиках, заметно упало, так как эти регионы стали более засушливыми. Опять же, это был не внезапный катаклизм, а растянувшийся на миллионы лет марш смерти. Большие изменения произошли и в умеренных широтах с почти полной сменой видов. Как в тропическом, так и в умеренном поясе появилась новая группа синапсид, быстро давшая начало разнообразию новых видов, среди которых были травоядные и хищники, малыши и великаны.

Это были терапсиды. Они произошли от пеликозавров, подобных диметродону, а затем развили ряд прогрессивных признаков, связанных с ускорением роста и обмена веществ, более развитыми органами чувств, более эффективными способами передвижения и более мощным укусом. Они стали следующей важной вехой на пути к млекопитающим.

Плато Кару в Южной Африке – красивое, но неприветливое место. Безбрежное голубое небо над ним умиротворяет, но безоблачные просторы означают недостаток дождей. Это классическая пустыня, пылающая днем и замерзающая ночью, где сухой неподвижный воздух едва шевелит алоэ и другие приспособленные к зною растения, торчащие из песка и скал. Первые европейские колонизаторы не раз пытались заселить ее, но безуспешно. Разумеется, туземные народы умели там выживать, хотя голландцев и англичан они не интересовали. Местное население оставалось в безопасности до тех пор, пока колонизаторы не построили дороги и не завезли ветровые турбины, чтобы качать воду из недр земли. Скоро Кару стало сельскохозяйственным регионом, ведущим центром производства баранины и шерсти в Южной Африке.

Дорожное строительство давалось непросто. Бригадам приходилось не только переносить суровый климат, но и взрывать большое количество породы. На Кару повсюду камень; он проступает в горах и долинах, камнями усыпана и пустыня. Сложенные слоями скальные породы, в основном песчаные и глинистые, – образовавшиеся в древних реках, озерах и дюнных полях, – напоминают огромный свадебный торт, толщиной почти в 10 км. В каменноугольный и пермский периоды и позже, в триасе и юре, Кару представляло собой обширный бассейн, изобиловавший флорой и фауной. В нем накапливались ил и песок, которые сносили реки с окаймлявших его гор. Это был ненасытный бассейн, который никогда не наполнялся до конца: как только реки сбрасывали свой груз, дно снова проседало. Когда это противостояние завершилось, в Кару оказалась летопись истории Земли за 100 с лишним миллионов лет – последовательность отложений, запечатлевшая кризис каменноугольных лесов, пермскую аридизацию (рост засушливости), переход от ледника к парнику и образование суперконтинента Пангея.

Для прокладки дорог через эти скальные массивы требовались хорошие инженеры, и одним из лучших был Эндрю Геддес Бейн. Уроженец шотландских гор, Бейн еще подростком переехал в Южную Африку, когда его дядя-полковник получил назначение в Капскую колонию, входившую тогда в состав Британской империи. Перепробовав множество профессий – седельщика, писателя, армейского капитана, фермера, – он получил от военных подряд на строительство дорог в Кару. С каждой милей проложенной дороги он все больше узнавал о породах. В итоге к его впечатляющему резюме добавилась профессия геолога – он составил первую подробную геологическую карту Южной Африки. Помимо этого, Бейн принялся собирать диковинки, найденные в скалах; среди них были относящиеся к пермскому периоду черепа клыкастых животных размером с собаку, совершенно непохожих на современную фауну саванн Южной Африки. Первый такой череп он нашел в 1838 г., когда работал возле Форт-Бофорта, маленькой деревушки, основанной миссионерами, а затем превращенной в военный лагерь. Музея, чтобы выставить окаменелости, там не было, поэтому он отослал образцы в Лондон и, когда Геологическое общество стало платить ему за них, исправно присылал новые.

В британской столице находки Бейна попали в руки Ричарду Оуэну, выдающемуся анатому и натуралисту. В свои сорок с небольшим он был титаном научного истеблишмента викторианской Британии. Всего несколькими годами ранее он придумал слово «динозавр» применительно к скелетам древних великанов, которые находили на юге Англии. Несколько лет спустя он станет директором отдела естествознания в Британском музее, а в старости примет участие в создании Музея естественной истории в фешенебельном районе Лондона Южный Кенсингтон. Он был любимцем королевской семьи, учителем детей Виктории и Альберта, что в совокупности с его научными заслугами принесло ему рыцарское звание. Если бы в Викторианскую эпоху существовала медаль или приз за научные достижения, можно не сомневаться, что Оуэн непременно получил бы такую награду в тот или иной момент своей долгой карьеры. Все это свидетельствует о его гениальности, притом что он был желчным, параноидальным, двуличным, склонным к конфликтам эгоцентриком, который нажил гораздо больше врагов, чем друзей.

В 1845 г. Оуэн опубликовал описание некоторых находок Бейна, одну из которых назвал дицинодоном (Dicynodon). Это было загадочное животное с головой, похожей на голову рептилии, увенчанной клювом, но при этом морда щерилась набором клыков – отсюда и название, означающее «два собачьих зуба». Другой вид, описанный в следующей публикации, он окрестил галезавром (Galesaurus) – «кунья ящерица». Название отражало то, что Оуэн видел в этих окаменелостях: необычное сочетание признаков ящерицы и млекопитающего. Особенно его зачаровали зубы многих черепов, найденных Бейном, – они делились на привычные резцы, клыки и заклыковые зубы млекопитающих. Но в других отношениях, по телосложению и пропорциям, эти животные напоминали рептилий – настолько, что некоторых из них Оуэн ошибочно отнес к динозаврам.

С одобрения Оуэна Бейн продолжал собирать окаменелости. По мере того как они поступали из далекой колонии, Оуэн изучал их и давал им названия. Он даже привлек к сбору новых образцов подростка принца Альфреда – четвертого из детей Виктории и Альберта и второго в очереди наследников на престол – во время его поездки в Южную Африку в 1860 г. Принц выполнил поручение, вернувшись с двумя черепами дицинодонов. Хотя коллекция находок из Кару все пополнялась, Оуэн никак не мог в них разобраться. Они во многих отношениях походили на млекопитающих, и он признавал это в своих статьях, лекциях, а затем и в своем фундаментальном каталоге южноафриканских окаменелостей 1876 г. Несмотря на это, Оуэн не решался признать их предками млекопитающих, переходным звеном эволюционной цепи между примитивными рептилиеобразными и современными млекопитающими. Ведь он ожесточенно воевал с Дарвином по поводу эволюции как таковой. Упрямый консерватор в общественных вопросах и яростный защитник статус-кво, Оуэн не принимал дарвиновской теории эволюции путем естественного отбора и написал язвительную рецензию на «Происхождение видов», которая стала эталоном неудавшейся насмешки в истории науки. Не то чтобы Оуэн отрицал способность видов меняться, просто он считал ложными идеи Дарвина о механизме эволюции. К тому же он испытывал к нему личную неприязнь.

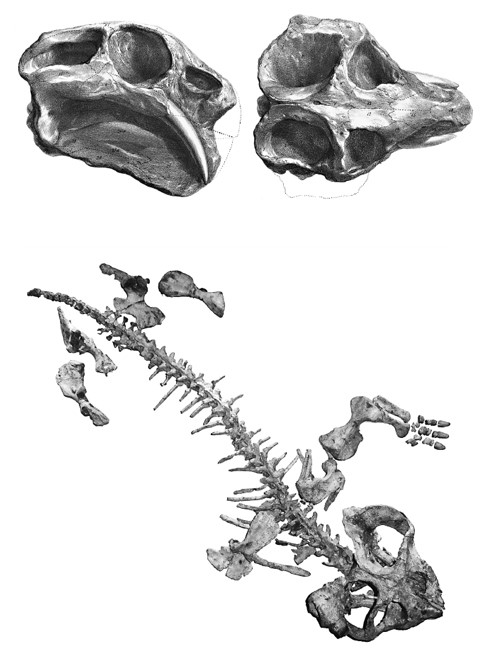

Дицинодонты, примитивные синапсидные предки млекопитающих: череп Dicynodon из монографии Ричарда Оуэна 1845 г. (вверху) и скелет (внизу).

Фотография Кристиана Каммерера

Поэтому неудивительно, что самый горячий сторонник Дарвина – Томас Генри Гексли, натуралист и автор понятия «агностик» применительно к собственным религиозным убеждениям, – не мог заставить себя признать наличие признаков млекопитающих у оуэновских рептилий из Кару или допустить, что от них произошли млекопитающие. Вместо этого Гексли выдвинул соображение, которое задним числом кажется нелепым[5]: млекопитающие произошли от амфибий типа саламандр. Шли годы, Оуэн и Гексли продолжали препираться. Когда оба в 1890-х гг. скончались, спор еще не разрешился, хотя большинство свидетельств было в пользу Оуэна. Среди них была и недавно обнаруженная «рептилия» с парусом на спине – диметродон. Описывая диметродона и другие находки из Северной Америки, палеонтолог Эдвард Дринкер Коп – запомните это имя, оно еще встретится нам в более занимательных обстоятельствах, – высказывался в пользу связи между «пресмыкающимися» пеликозаврами, описанными Оуэном ископаемыми из Кару и современными млекопитающими.

Правоту Оуэна и Копа подтвердил через несколько десятилетий еще один шотландец, который пошел по стопам Бейна и эмигрировал в Южную Африку. Роберт Брум родился в Пейсли, знаменитом своей текстильной промышленностью, и учился на врача в Глазго. Несколько лет он работал акушером в роддоме Глазго, но потом, боясь заразиться туберкулезом, уехал за границу, сначала в Австралию, а затем в Южную Африку. Впрочем, переехать его побудил не только страх, но и увлечение. Он был одержим вопросом о происхождении млекопитающих. Брум с детства был страстным натуралистом, а в университете проходил курс сравнительной анатомии, после которого заинтересовался палеонтологией. Пожив в Австралии, где он изучал причудливую сумчатую фауну этого континента, он специально отправился в Южную Африку, чтобы собрать и исследовать «звероящеров» из Кару. Несколько десятилетий он работал врачом, переезжая из одного провинциального городка в другой, время от времени он занимал пост мэра города, при этом охота за окаменелостями оставалась его хобби.

Брум был одним из ведущих ученых Южной Африки первой половины XX столетия. Он опубликовал свыше 400 статей о находках из Кару и описал более 300 видов «звероящеров». До него ископаемые из Кару изучались бессистемно – даже Оуэн придавал им куда меньшее значение, чем динозаврам, препарированию современных млекопитающих, обязательствам перед викторианским обществом и стычкам с Дарвином. Брум, напротив, посвятил этим находкам всю свою жизнь и подошел к задаче с упорством невротичного коллекционера комиксов. Он систематически обследовал пустыню Кару, знакомясь с фермерами и дорожными строителями, и учил их распознавать окаменелые скелеты. Замечательным свидетельством его наследия стало то, что потомки одного из этих рабочих (Джеймс, сын Круни Китчинга) и одного из этих фермеров (Брюс, внук Сидни Рубиджа) оставили свое семейное ремесло и стали двумя наиболее выдающимися палеонтологами Южной Африки. Ныне Рубидж и его коллеги из Витватерсрандского университета продолжают его дело, тесно сотрудничая с местными сообществами и студентами из числа коренного населения.

Крупным достижением Брума стало то, что он раз и навсегда доказал гипотезу Копа о преемственности между пеликозаврами, пермскими ископаемыми из Кару и млекопитающими. В 1905 г. Брум придумал название «терапсиды» для обозначения совокупности «звероящеров» из Кару и решительно настаивал, что от этой группы произошли млекопитающие. Позже, в 1909 и 1910 гг., он приезжал в США, где изучал ископаемые остатки диметродона и других пеликозавров. Он видел безошибочные признаки сходства между пеликозаврами и терапсидами и в своей ключевой монографии обосновал их близкое родство. Таким образом он сложил вместе два кусочка мозаики и высказался в пользу преемственности «пеликозавры – терапсиды – млекопитающие». Он признавал терапсид более прогрессивными, чем пеликозавры, в особенности из-за их хорошо развитых и более вертикально поставленных лап, благодаря которым они стояли прямее и их брюхо не так волочилось по земле. В этом смысле они постепенно все больше становились млекопитающими. Таким образом, пеликозавры были первой, а терапсиды следующей ступенью на этом пути.

Какими были эти терапсиды? Их было сотни видов, а разнообразие сбивало с толку. Мы уже встречались с дицинодоном Оуэна, давшим имя самой разнообразной подгруппе пермских терапсид – дицинодонтам. Когда Оуэн придумал название Dicynodon, тот стал своего рода знаменитостью, заняв место в одном ряду с новооткрытыми динозаврами – игуанодоном (Iguanodon) и мегалозавром (Megalosaurus) – на знаменитой лондонской выставке 1854 г. в «Хрустальном дворце». Две скульптуры дицинодонов (они сохранились до наших дней, хотя и слегка обветшали) помогали знакомить викторианскую публику с доисторическим миром. У этой славы была и оборотная сторона: как первый обнаруженный представитель группы дицинодонтов, дицинодон стал таксономической свалкой для легионов новых окаменелостей. За следующие полтора века к дицинодонам отнесли 168 новых видов, и Брум сокрушался, что это «самый головоломный род, с которым нам приходится иметь дело» и он «окончательно запутался».

Путаница разрешилась лишь в 2011 г. благодаря другому палеонтологу, столь же маниакальному и скрупулезному, как Брум, – Кристиану Каммереру. Я познакомился с Кристианом в Чикагском университете, когда тот был аспирантом, а я студентом. Кристиан был знаменитостью кампуса; все его знали, и все рассказывали истории о его достижениях. В нормальном университете это означает спортивные успехи или шуточки над однокурсниками, но в Чикагском – где, как гласит слоган, «веселье мрет» – все иначе. Кристиан прославился на легендарном чикагском конкурсе старьевщиков – четырехдневном фестивале собирателей странных, удивительных и невероятных предметов вроде самодельного ядерного реактора (дополнительные баллы присуждались, если эти штуки работали). Образ мышления коллекционера сослужил хорошую службу Кристиану, когда дело дошло до распутывания гордиева узла под названием «дицинодон».

Годы тщательных исследований завершились монографическим обзором, посвященным дицинодону. Эту работу Кристиан писал, сидя напротив меня в нашем кабинете в Американском музее естественной истории – еще одна веха на странном переплетении наших путей в науке. В ней он признавал только два достоверных вида дицинодонов. Прочие, причислявшиеся когда-то к дицинодонам, принадлежали к множеству различных дицинодонтовых линий, включающих виды различных форм и размеров, которые образовывали кустистое родословное древо. Все эти годы мусорная корзина с ярлыком «дицинодон» скрывала невероятное разнообразие.

Дицинодонты были самыми многочисленными синапсидами, а нередко и самыми многочисленными позвоночными в наземных экосистемах всего мира на протяжении большей части среднего и позднего пермского периода. Они были растительноядными и, по-видимому, жили большими общественными группами. Многие дицинодонты утратили большую часть зубов – кроме клыков, похожих на бивни моржа, – и обзавелись клювом, срезающим листья и стебли, которые затем растирали мощным укусом под обратным углом. Коротконогие, жирные, с нелепыми маленькими хвостиками – безошибочно узнаваемые, когда они обрывали листья с веток или выкапывали корневища с помощью клыков и толстых передних лап.

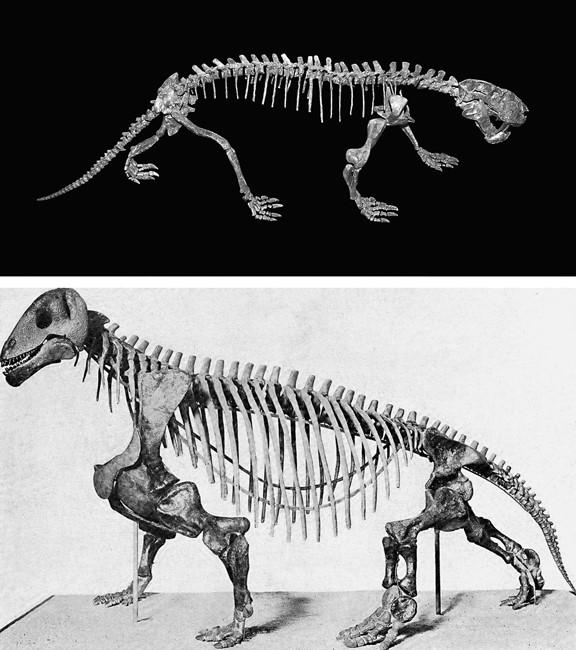

Терапсиды, примитивные синапсидные предки млекопитающих: саблезубый горгонопс (вверху) и бодучий диноцефал Moschops (внизу).

Фотографии Х. Зелла и Библиотеки Американского музея естественной истории соответственно

Краткий период времени дицинодонты делили нишу травоядных с другой подгруппой терапсид – диноцефалами. Эти «ужасноголовые» звери получили свое название за уродливые черепа – крупные, массивные, нередко покрытые шишками, выступами или рогами. Кости черепа были чрезвычайно толстыми и плотными. Один вид, мосхопс (Moschops), обладал костями черепа почти двадцатисантиметровой толщины, которые, вероятно, были нужны ему для того, чтобы бодать соперников в битвах за самок или за территорию. Жутко даже вообразить эту сцену: два альфа-самца мосхопса – со своими уродливыми головами, массивным телосложением и покатыми спинами, похожие на персонажей фильма «Там, где живут чудовища», – вышибают друг другу мозги, пока остальное стадо стоит вокруг кольцом болельщиков. Еще более жуткая картина представляется, если вспомнить, что не все диноцефалы были травоядными – среди них были свирепые хищники. Один из них, антеозавр (Anteosaurus), вырастал до 5 м в длину и весил полтонны, как белый медведь. Он был одним из крупнейших синапсидных хищников в истории планеты задолго до появления современных млекопитающих.

Был и другой тип хищных терапсид, поменьше, но, вероятно, еще свирепее. Это горгонопсы, кошмар среднего и позднего пермского периода. Они были всех размеров, от зверьков размером с маленькую собачку до монстров вроде иностранцевии (Inostrancevia), достигавшей трех с половиной метров в длину, весившей 300 кг и обладавшей полуметровой мордой. Самым страшным их оружием были увеличенные клыки, как у саблезубых кошачьих. Разинутая до неприличия широко пасть давала клыкам достаточно пространства, чтобы проткнуть шкуру и трахею жертвы. Но, в отличие от саблезубых тигров – которые, как и мы, настоящие млекопитающие, – горгонопсы меняли зубы на протяжении всей жизни, поэтому могли нападать на жертв с уверенностью, что сломанный клык в случае чего просто отрастет. Их арсенал дополняли острые кусачие резцы, чтобы удерживать отбивающуюся добычу, и увеличенные мышцы челюстей, которые вздувались во время охоты и выпирали гораздо дальше назад и в стороны, чем у других терапсид. Чего у них не было, однако, так это ума – они сохраняли трубковидный мозг своих пеликозавровых предков.

Для этих и других терапсид настало время торжества. Мир в средний и поздний пермский период принадлежал им – как потом будет принадлежать динозаврам и млекопитающим. Совместно различные терапсиды образовывали сложные экосистемы, впервые в истории Земли полностью отделенные от водной среды. Пеликозавры, как вы помните, были важной вехой на этом пути в ранней перми, но они все еще жили по берегам озер и рек и входили в пищевые цепи, включавшие акул и других рыб. Однако терапсиды с Кару составляли сообщество, по общей экологической структуре не слишком отличавшееся от фауны современной африканской саванны. В основании пищевой пирамиды находились стада травоядных дицинодонтов, численностью десятикратно превосходивших хищных горгонопсов. Наземные растения играли роль первичных продуцентов, травоядные терапсиды – первичных консументов, а плотоядные терапсиды – высших хищников. Картина, мало чем отличающаяся от триады травы – антилопы – львы в современной саванне.

Все это разнообразие терапсид – от дицинодонтов до диноцефалов, от горгонопсов до множества других подгрупп, даже не упомянутых мною, – произошло от общего предка, хищного пеликозавра среднего размера, весившего, вероятно, от 50 до 100 кг и жившего не позднее границы ранней и средней перми. По-видимому, этот предок и происходившие от него ранние терапсиды жили в умеренных широтах, вдали от влажных тропиков, где царило вечное лето.