Полная версия

Полная версияНовая летопись Камышина

А вот что пишет о начале строительства этого канала заменивший сбежавшего Брекеля английский капитан Джон Перри, известный в то время строитель кораблей, доков и каналов: «Работы начаты были Брекелем, Немецким инженером, бывшим полковником царской службы. Он славился в Московии своими познаниями в крепостной фортификации и других работах сего рода, но, кажется, имел весьма недостаточные сведения в том, за что взялся, ибо предположил канал самым нелепым образом. Первый сделанный им шлюз был построен на воздухе, так сказать, ибо он оставил под ним пустоту, сквозь которую вода потекла, только что заперли ворота шлюзные. Такая неудача была причиною, что, приехавши зимою в Москву, Брекель выпросил паспорт одному из своих служителей, которого будто бы посылает за чем-то необходимым для его занятий за границу, и сам со взятым паспортом тайно убрался из Московии». [Записки капитана Перри о бытности его в России с 1698-го по 1713 год // Русский вестник, № 5-6. 1842, с. 228-229]

Узнав о бегстве Брекеля, царь Петр Первый решил пригласить опытного в этом деле англичанина Джона Перри, который об этом написал следующее: «Когда Его Царское Величество находился в Англии в 1698 году и изучал нашу систему строить и вооружать корабли, между многими особами, имевшими познание о делах сего рода и удостоенными чести его знакомства, был и я, рекомендованный маркизом Кармартеном, что ныне герцог Лидс, в г-м Думмером, бывшим тогда морским инспектором, а также и некоторыми другими, как человек, который может быть ему полезен в разных отношениях, при намерении его устроить в России флот, учредить внутреннее судоходство, и проч. – Переговоривши со мною, особенно о средствах сделать сообщение между реками Волгою и Доном, принял он меня в свою службу через посла своего, графа Головина, который условился со мною, чтобы мне получать по 300 ф. ст. ежегодно жалованья; кроме того платить мне издержки на путешествия, какие обязан я буду делать, и в добавок давать содержание, когда буду при должности, при достаточной награде особо за каждую оконченную мною работу.

Вскоре после нашего договора, Е. Ц. В. уехал в Голландию, и я находился при его свите. В Голландии собрал я, какие успел, замечания, после чего был отправлен прямо в Москву, с повелением поспешить в Астраханскую область, удаленную от Москвы на тысячу верст (верста, или миля Русская, 3,504 Англ. футов, около двух третей Английской мили, а миля Английская, как известно, около трети часа езды). Мне поручили работу, проектированную Царем, которою занимался уже инженер, и целью коей было соединение Волги с Доном, так, чтобы купеческие и военные корабли могли ходить в Черное и Каспийское море …

Две упомянутые мною, великие реки удалены одна от другой на 140 верст, но сие расстояние весьма уменьшается двумя небольшими реками, из коих одна, Иловля, впадает в Дон, а другая, Камышинка, сливается в Волгу. На сих-то двух реках надлежало сделать шлюзы, дабы устроить по оным судоходство, после чего оставалось только прорыть канал, в том месте, где сии реки сближаются наиболее одна с другою, на расстоянии не более 4-х верст. Если бы сии работы приведены были в исполнение, выгоды для России оказались бы весьма значительны, особливо на случай воины с Турками, Крымскими Татарами и Персиянами, а также с народами, живущими окрест Каспийского моря». [См. Записки капитана Перри о бытности его в России с 1698-го по 1713 год // Русский вестник, № 5-6. 1842, с. 227-228].

С 1698 по 1701 год строительством канала между Камышенкой и Иловлей руководил Джон Перри, который об этом в своих мемуарах пишет следующее: «Прибывши на место по царскому повелению, я осмотрел все в тот же год, когда вступил в царскую службу, всему составя план и образцы, что и имел честь немедленно представить Царю в Москве, по возвращении его из путешествия. Я доказал, что работа, начатая Брекелем, была вовсе бестолкова. Е. Ц. В. все очень хорошо вразумел, приказал мне заняться работою, начиная канал в другом направлении, мною предложением, более удобном, и где было менее труда, а особливо менее копанья земли, когда между тем устройство шлюзов было легче». [Записки капитана Перри о бытности его в России с 1698-го по 1713 год // Русский вестник, № 5-6. 1842, с. 249].

Но когда Джон Перри весной 1699 года приступил непосредственно к работам, то у него возникли непредвиденные трудности: «Но приехавши на место, нашел я дело в неожиданном положении, что меня весьма изумило и могло совершенно отвратить от всякаго занятия. Во-первых, не собрали требованных мною работников и материялов. Во-вторых, я и помощник мой, Лука Кеннеди, так грубо встречены были князем Голицыным, что он указал нам на виселицу, когда мы начали рыть не в прежнем направлении, где рыл Брекель, хотя мы поступали именно в силу точного повеления Е. Ц. В. Узнав о том, князь Голицын приказал мерять снова в обоих направлениях, на что я согласился, зная свою справедливость, и по измерению вышло, что надобно бы вынимать 20,000 кубических брассов Московских (Московский брасс 7 ф. и одна десятая часть Английского дюйма. Прим. Ред. Соч.) лишнего, кроме неудобства для шлюзов, если следовать прежнему Брекелевскому плану. Но и после сего неудовольствия и препятствия продолжались, не смотря на мои жалобы и требования в Приказ, (Приказ (Precause), бюро или канцелярия, где следуются и решаются всякие дела, касательно какой-либо области или места. Прим. Ред. Соч.) что и вынудило меня представить прошение Е. Ц. В. удостоить меня аудиенции и рассмотреть лично дело, без чего не вижу я возможности окончить возложенную на меня обязанность.

После подачи моей просьбы князь Голицын велел мне представить новое прошение в Приказ, говоря, что меня снабдят всем что нужно. Обрадованный тем, надеялся я, что дело впредь пойдет лучше, но и второе лето протекло по-прежнему; мне не давали ни людей, ни материялов; различные части работы оставались неоконченными и, следственно, могли разрушиться, что отчасти и произошло от недостатка материялов. Видя, что нет никакой надежды добиться чего-нибудь представлениями в Приказ и просьбами князю Голицыну, долгом почел я, 23-го Января 1701 г., вторично представить просьбу Е. Ц. В., где расчетом доказал, что если бы 12 человек рыли по одной брассе кубической в день, то все что вырыли мы в два лета, могло быть вырыто в 15 дней, при назначенном мною числе рабочих. Я представлял сверх того, что у меня всегда недоставало материялов, орудий, лесу, без чего строить шлюзы невозможно. Я заключил тем, что если бы число людей и материялов дали мне вполне, несмотря ни на какие препятствия, работу кончил бы я в три, или по большей мере, в четыре года.

После сего даны были, как я узнал, более строгие приказания доставлять мне все исправно, и Е Ц. В. приказал мне сочинить новые рисунки постройкам, что и вручил я Е. Ц. В. во дворце его, в Преображенском. Однакожь в конце третьего лета, князь Петр Иванович Дашков (knez Peter Ewanvich Dashcoff) (он начальствовал над воинским прикрытием работ и над работниками – Прим. Ред. Соч.) письменно известил меня, что правители городов по берегам Волги, коим послали копии моего рисунка, представили письменные сказки (scascoes), или свидетельства жителей, о том, что леса, потребного для построек, какой я назначил, нигде по берегам Волги нет.

Принужден я был после сего потребовать отряд драгунов для охранения от Татар, и отправился в лес, находившийся в двух днях езды от места наших работ. Менее, нежели в две недели, нашел я там достаточное количество леса, способного для устройства шлюзов. Я донес о том адмиралу Апраксину, присланному обозреть производство дела, представя притом всегдашний недостаток работников, не смотря на все мои требования. Удостоверившись во всем лично, он обещал мне представить о том Царю, обещая быть моим покровителем и засвидетельствовать усердие мое к службе». [Записки капитана Перри о бытности его в России с 1698-го по 1713 год // Русский вестник, № 5-6. 1842, с. 246-248].

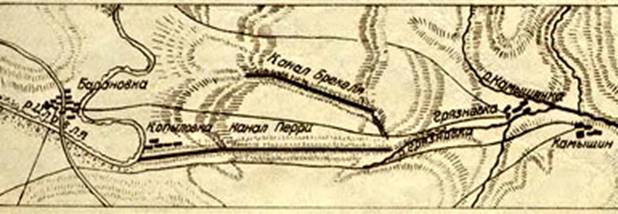

Таким образом земляные работы по прокладке канала между Иловлей и Камышенкой велись в двух различных направлениях. При этом трасса канала Брекеля была проложена севернее трассы канала Перри. В журнале «Техника-Молодежи» (№1, 1938 год) будущий главный геолог «Волгодонстроя» В.Д. Галактионов, опубликовал статью «Волга-Дон» вместе с картой, на которой обозначены каналы Брекеля и Перри – см. рис. 4.

Рис. 4. Карта с каналами Брекеля и Перри

Тот факт, что канал копался в двух направлениях, ввел в заблуждение известного саратовского краеведа Александра Минха, который ошибочно считал: «Собственно прорыто два канала (см. канал Селима) от р. Иловли к Камышенке (от запада к востоку), идущих параллельно. Их можно видеть, подъезжая к селу Барановке (на р. Иловле) в 18 верстах от г. Камышина … Канал Селима Камышинского уезда … По другим данным, султан Селим, желая провести в Каспийское море свой флот против персиян, а может быть и против Астрахани, взятой уже русскими, приказал татарскому хану Девлет-Гирею рыть канал в 20 верстах от Камышина, на возвышенностях между речками Иловлей и Камышинкой, но работа была брошена» [Историко-географический словарь Саратовской губернии. /Сост. Минх А. Н., том 1: Южные уезды: Камышинский и Царицынский. Вып. 2: Лит. Д – К: Саратов, 1900, с. 460-461].

На самом деле канал Селима капался в 1569 г. не в районе камышенской переволоки, а в районе царицынской. [См. Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Книга вторая. Том VI, с. 220]. Надо сказать, что эта ошибка Александра Минха получила широкое распространение и в камышинской краеведческой литературе. [См. «Люби и знай свой край». Учебное пособие. Камышин, 1993, с. 8].

В «Новой чертежной книге, содержащей великую реку Дон или Танаис по ее истинному положению…», изданной в 1703 г. или 1704 г. в Амстердаме голландским вице-адмиралом Корнелием Крейсом, находившемся на русской службе, есть весьма любопытная карта строительства канала между Камышенкой и Иловлей – см. рис. 5. На ней обозначены: на левом берегу реки Камышенки – город Камышенка, а на правом – Петр город. Забегая вперед, скажу, что Петр город здесь так и не был построен, как не был построен и обозначенный на этой карте город Иловля, который планировали основать при впадении Иловли в Дон (см. рис. 7). В то время как новопостроенный город Камышенка вскоре после прибытия сюда служивых людей из Казани стал называться Дмитриевском (о подробностях расскажем далее).

Проекты этих городов были сделаны по приказу Петра I. Об этом говорится в донесении кн. Б. А. Голицына, отправленном в августе 1708 г. царю Петру Алексеевичу о сожжении князем Петром Хованским Паншина и Иловлинского городков: «Да смею тебе государь доложить, хотя и мое дело, наперед сего изволил мне приказывать, чтоб зделать у Илавлы или где пристойно быть городу, чертежи, которые и были зделаны и поднесены тебе государю. А ныне по отписке князь Петра Хаванского Паншин и Илавлинской выжжены. И о том господин, что укажешь. …». [См. ГАФКЭ. Кабинет Петра I, отд. II, кн. № 7, лд. 632—633.]

Рис. 5. Город Камышенка и Петр город на карте строительства Волго-Донского канала между Камышенкой и Иловлей

Судя по карте Корнелия Крейса, которая на рис. 5 приводится не полностью (здесь можно увидеть только два проектируемых города – Камышенка и Петр город и два шлюза), в общей сложности строители канала собирались построить шесть шлюзов, двое из которых – в районе современного Петров Вала, а самая последняя – в бухте реки Камышенки, то есть в районе островка, ушедшего под воду после ввода в эксплуатацию в начале 60-х годов XX века Волжской ГЭС.

Набеги татар и прочие трудности строителей канала

Говоря о строивших канал работниках, Джон Перри писал: «Когда я занимался устройством водного сообщения в Камышенке, почти половина присланных ко мне работников для рытья канала была из числа этих Татар, и большая часть всадников, присланных для прикрытия рабочих, состояла из Дворян или высшего сословия того же народа». [Перри Д. Другое и более подробное повествование о России // Чтения императорского Общества Истории и Древностей Российских. №. 2. М. 1871, с. 146]. Эти меры безопасности были вовсе нелишними, поскольку рядом кочевали воинственные калмыки, которые хотя и признавали власть русского царя, но среди них было много так называемых воровских калмыков, которые, как и воровские казаки, частенько занимались грабежами.

Впрочем, в целом отношения между калмыками и строителями канала, по словам Перри, были вполне мирными: «В то время, когда я занимался на Камышенке устройством сообщения между Волгой и Доном в течение целого лета, небольшие орды этих Татар (калмыков – прим. В. Б.) раскидывали палатки свои на противоположном берегу Волги. Для торговых сношений они часто переправлялись через реку, а также и Pyccкие переезжали на их берег для той же цели. Многие из них посещали мои работы и с любопытством осматривали снаряды и способ употребления их. Таким образом я имел случай оказывать им вежливость, и они приглашали меня и помощников моих в свой стан, где в разговоре предлагали нам весьма основательные вопросы касательно нашей родины и места нашего происхождения; они всегда принимали нас очень радушно». [Перри Д. Другое и более подробное повествование о России // Чтения императорского Общества Истории и Древностей Российских. №. 2. М. 1871, с. 57].

Гораздо большую опасность для строителей канала представляли кубанские татары («малые ногаи»), находившиеся в подданстве крымского хана: «Теперь буду я говорить о другом народе, Кабанских Татарах (Caban Tartars) (Кубанские? О. Б.). Они сильного сложения, весьма пропорциональны. Волосы у них черные, цвет лица смуглый, как и у всех прочих Татар; они обитают на запад от реки Волги по северо-восточному берегу Черного моря, в области, находящейся между этим морем и Каспийским. Из этой местности они делают постоянные набеги на пограничные Pyccкие земли, грабят и жгут селения и нередко уводят с собою рогатый скот, овец, лошадей и даже людей. По этой причинe широкая полоса земли на западной стороне Волги, между городом Саратовом и Каспийским морем, почти вовсе не населена, за исключением островов около Астрахани. В городах Камышенке, Царице, Ишорнике (Черный Яр? О. Б.) и Терки (Camishinka, Czaritza, Ischornico and Terki), отстоящих друг от друга на 150, 160 и 200 миль, содержится сильная охранная стража, всегда готовая взяться за оружие в случай тревоги. По причине этих набегов со стороны вышеназванных Татар, Русские в этом крае не пашут и не сеют (хотя почва чрезвычайно плодородна); рожь для продовольствия привозится вниз по реке Волге, и те же суда возвращаются вверх по течению, нагруженные рыбою, солью и проч. Предметы эти вывозятся в таком количестве, что большая часть России пользуется запасами, вывезенными из местечка, отстоящего миль за тридцать от Камышенки. Из Астрахани суда на возвратном пути ежегодно привозят богатые Персидские и Армянские товары, шелковые, бумажные и льняные ткани.

Татары обыкновенно делают свои набеги в летнее время, когда луга покрыты обильною травою, чтоб лошади могли пользоваться подножным кормом. Отправляясь в подобного рода походы, каждый всадник запасается двумя лошадьми, и на походе, он попеременно едет на одной, а другую ведет на поводу. Направляясь по пустынной стране, которую Pyccкие называют степью, они обыкновенно выступают большими отрядами, и чтобы их приближение не было замечено, во все стороны рассыпаются отдельные всадники для обозрения местности. Они подвигаются вперед с такою быстротою и предосторожностью, что появление их не может быть заранее замечено, и бросаются на всякую добычу, которая попадается им на пути. Опустошив страну, на сколько это для них окажется возможным, они с подобной же поспешностью возвращаются назад, прежде чем Русские успеют опередить их и отрезать им отступление. С теми, которые попадутся в плен, с обеих сторон обращаются варварским образом, и этим несчастным весьма редко удается освободиться из неволи. Одно из главных преимуществ, представляемых устройством сообщения между Волгою и Доном, заключалось в том, что это полагало преграду дальнейшим вторжениям этих Татар в пределы Poccии. Во все время, пока я занимался устройством работ на Камышенке, там находилось войско из 2000 благородных всадников (большая часть из них Мордва и Морзейские Татары (Mordwa and Morzee Tartars) (Ерзенские? О. Б.), состоящие в непосредственном подданстве Царя (об них я буду иметь случай говорить позже).

Вместе с конницей был также и отряд пехоты в 4000 человек и 12 полевых орудий, предназначавшихся для предохранения работников от набегов вышеназванных Кабанцев, а на расстоянии нескольких миль на вершинах гор и прочих удобных местах расставлены были пикеты, во избежание внезапных нападений; но, не смотря на все эти предосторожности, однажды на рассвете дня, прежде чем мы могли быть предуведомлены, отряд в 3000, или 4000, этих Татар подошел к самому нашему стану; однако, как только ударили тревогу и с наших линий начали стрелять из пушек в них, они с поспешностью удалились, прежде чем наши люди успели сесть на лошадей и построиться в должном порядке, чтоб напасть на них. Во время этого набега многие из лошадей наших находились в некотором расстоянии от стана и были захвачены и уведены неприятелем; всего уведено было около 1400 лошадей; некоторые из них принадлежали войску, другие рабочим. Захвачены были также в плен несколько человек, которые стерегли лошадей, пока они паслись на лугах, так как в этой стране нет обыкновения огораживать пастбища изгородями». [Перри Д. Другое и более подробное повествование о России // Чтения императорского Общества Истории и Древностей Российских. №. 2. М. 1871, с. 57-59].

Изучив карту Корнелия Крейса, автор этих строк выяснил, что сначала работники канала разбивали свои шалаши в старом лагере, который на карте обозначен как «Старые шалаши работников» и находился на берегу р. Камышенки, то есть в самом начале трассы канала со стороны этой речки. С помощью сервиса на сайте http://www.etomesto.ru/map удалось приблизительно определить (более точная идентификация затруднена из-за неточности старой карты), что он находился недалеко от того места, где сегодня находится хутор Грязнуха.

По всей видимости, после упомянутого выше набега кубанских татар руководители строительства решили разбить для рабочих новый лагерь. Судя по карте Корнелия Крейса (см. рис. 6), новый лагерь, в который переместились шалаши строивших канал рабочих, был разбит на левом берегу Иловли, то есть находился в начале трассы канала со стороны этой впадающей в Дон речки. Причем, новый лагерь с трех сторон (за исключением береговой полосы) был окружен частоколом, то есть представлял собою острожек. С помощью сервиса на сайте http://www.etomesto.ru/map автору этих строк удалось определить, что новый лагерь находился вблизи современного Петров Вала.

Рис. 6. Старый и новый укрепленный лагерь для строителей канала между Камышенкой и Иловлей

Заметим, что отрядом войск, обеспечивавшим безопасность строительства канала, командовал князь Петр Иванович Дашков, ранее уже упомянутый Джоном Перри как knez Peter Ewanvich Dashcoff. Причем, получил он эту должность, можно сказать, пройдя конкурсный отбор. В описании документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве Министерства юстиции, есть датированный февралем 7207 г. (1699 г. от Рождения И. Х.) список стольников, составленный в Разряде (Разрядный приказ – ведомство, ведавшее служилыми людьми, военным управлением, а также южными и восточными «окраинными» городами – прим. В.Б.) «на пример» по требованию приказа Казанского Дворца «прислать из стольников знатнаго человека, быть ему на великаго государя службе на Камышенке у слюзнаго дела, полковым воеводою» [См. Россия. М-во юстиции. Московский архив. Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве Министерства юстиции. СПб, 1888, Кн. 5, с. 158-159].

По всей видимости, из всех стольников, включенных в этот список, Петра Ивановича Дашкова выбрали по той причине, что он уже нес службу на Камышенке в 1690 г. Выше мы уже писали, что в «сказке», составленной в феврале 1722 г., 87-летний казанский дворянин И. Г. Нагирин указал, что «во 198-м году (1690 г. от Р. Х. – прим. В.Б.) был на Камышенке ж в полку стольника, князь Петра Ивановича Дашкова».

Об одном из боевых эпизодов, связанных с этим воеводой, известный историк Соловьев Сергей Михайлович (1820-1879) на основе архивных источников написал следующее: «В том же году (1700 г. – прим. В.Б.) стольник и воевода князь Петр Дашков дал знать с Камышенки, что, собравшись, воровские козаки пришли под табуны и отогнали у ратных людей много лошадей. Воевода послал за ворами отряд войска, который отбил лошадей и захватил четырех воров; в расспросе и с пыток воры сказали: пошли они в прошлых годах из дворцовых сел, а в нынешнем 1700 году зимою с Медведицы городка Чернагая козак Нестерко Зиновьев прибрал к себе воров из разных козачьих городков и стал с ними станом на реке Медведице в луке, откуда посылал отгонять лошадей из полку князя Дашкова; на этих лошадях хотел атаман Нестерко ехать по городкам, по Медведице и Дону, звать вольницу и ехать на Аграхань через степь к козаку Костке Иванову, который прежде был в Паншине атаманом: присылал Костка товарища своего Губана с Аграхани на Дон для подговору в разные козачьи городки; в совете были и хотели идти на Аграхань поп Максимка Григорьев, Филка Архипов, прозвище Кисельная Борода, и множество других козаков из разных мест; умышляли – пришед на Аграхань, выходить на море и на Волгу-реку под Царицын для воровства и разоренья всяких людей и стругов» [См. Соловьев С. М. История России с древнейших времен. СПб. 1851-1879. Книга третья. Том XV, с. 1392-1393].

В своих мемуарах Джон Перри также написал о трудностях, связанных с оплатой строительных работ, о чем свидетельствует и челобитная одного из голландских мастеров, приглашенных на строительство канала. Судя по тексту, челобитную иностранцу помог написать русский переводчик, хорошо знакомый с тогдашним канцелярским стилем: «Великому государю царю и великому князю Петру Алексеевичу … бьет челом иноземец Галанской земли кузнец Шарлко Терий: делаю я иноземец к часовым делам всякую железную работу которые часы велено делать из Оружейной Палаты твои великого государя часовнику Ивану Якимову, а кормовых денег по твоему … указу мне иноземцу велено давать на день по 5 ал. (алтын, 1 алтын=3 коп. – прим. В. Б.)., и тех кормовых денег мне иноземцу декабря с 23 числа прошлого 207 году (23 декабря 1698 г. от Р Х – прим. В.Б.) декабря ж по 23 число нынешнего 208 году (23 декабря 1699 г. – прим. В.Б.), итого на год ничего не дано; милосердый великий государь … Петр Алексеевич, … пожалуй меня иноземца, вели государь из Оружейные Палаты те мои кормовые деньги выдать, чтоб было чем мне с женишкою прокормится, великий государь, смилуйся».

И против сей челобитной выписано: в прошлом 206 году (1697/98 гг.) прислан из Суднаго Володимирского Приказу в Приказ Казанскаго Дворца по докладному письму слюзнаго мастера Елеозара Крафорта иноземец кузнец Шарла, и был у слюзного дела на Камышенке, а в прошлом де в 207 году, декабря в 7-й день (7 декабря 1698 г. – прим В. Б.) по имянному его великого государя указу тот кузнец взят к Москве, и велено ему быть у корабельнаго дела, а к Москве приехал он февраля во 2-м числе, а великого государя жалованья дано ему Шарлу в Приказе Казанскаго Дворца июля с 16 числа 206 году (16 июля 1698 г. – прим В. Б.) ноября по 16 число 207 году (16 ноября 1699 г. – прим В. Б.), всего на 4 месяца, по 24 ефимка на месяц, итого за 96 ефимков, 52 р. 26 ал. 4 д. (96 талеров, 52 руб. 26 алтын. 4 деньги – прим. В.Б.). А в списку де с договорных статей, каков подал он о жалованье в Приказе Казанскаго Дворца написано: по уговору в Амстрадаме давать ему Шарлу месячного жалованья по 24 ефимка на месяц, да ему ж Шарлу давать поденный корм и питье и дрова и свечи, а буде ему того давать не учнут и ему вместо того корм давать деньгами. И 1700 г. генваря в 13 день, боярин Федор Алексеевич Головин с товарищи, слушав вышеписанной выписки, приказал иноземцу кузнецу Шарлу выдать великого государя жалованья кормовых денег, марта с 26 числа 207 году (26 марта 1699 г. – прим В. Б.), октября по 16 число 208 году (16 октября 1699 г. – прим В. Б.), всего на 6 месяцев на 21 день, по 2 ал. по 4 д. на день, итого 16 руб. 9 ал. 2 д.» [Сборник выписок из архивных бумаг о Петре Великом. М., 1872, том 1, с. 191].

А вот что Джон Перри написал в своих воспоминаниях об обеспечении работниками и материалами, необходимыми для строительства канала: «Три года сряду был я занят сею работою. Я требовал для нее по 30,000 человек в год, но никогда не давали мне и половины, а в последний год было у меня рабочих не более 10,000. Недоставало также и материалов. Каждую зиму, возвращаясь в Москву, подавал я записки самому Царю о необходимости быть лучше подкрепленным в моих работах, особливо при постройке шлюзов. Но Царь потерял тогда битву под Нарвою, и с Швециею продолжалась война, требовавшая множества войск и денег. Царю было не до меня, и в конце 1701 г. получил я повеление прекратить мои работы на некоторое время, оставя для надзора за ними одного из бывших при мне офицеров, дабы наблюдать за тем, что уже сделано; с остальными офицерами велено мне явиться в Москву, хотя шлюзы канала были почти кончены и самый канал наполовину выкопан. Меня отправили в Воронеж для другого дела. Царь сменил правителя Астраханского царства, князя Бориса Алексеевича Голицына (на самом деле, как полагают историки, этого вельможу сняли за то, что он не сумел предотвратить восстание в Астрахани 1705-06 гг. – прим. В. Б.), ибо соединение Волги и Дона происходило в его Астраханской области, и изъявил ему гнев свой за явное пренебрежение дела и недоставление мне людей и материялов». [Записки капитана Перри о бытности его в России с 1698-го по 1713 год // Русский вестник, № 5-6. 1842, с. 249-250].