Полная версия:

Project Science: Управление проектами в фундаментальных исследованиях

На мой взгляд, именно гибридные методы управления идеальны для научных проектов, так как фундаментальные проекты часто имеют жёсткие внешние рамки (грантовые этапы, план работ аспиранта), но при этом им характерна неопределённость на микроуровне, так как никто не знает, какие эксперименты сработают, а какие – нет.

Project Science – гибридный тип управления проектами. Он не отвергает классическое управление проектами, а переосмысливает его, отбирая инструменты, которые работают в условиях Terra Incognita, и отвергая те, что требуют иллюзии полного контроля. Это не Agile и не Waterfall в традиционном их понимании, а гибрид итерационных и каскадных методов, адаптированных для науки.

Так, например, это не Waterfall, потому что жёсткое каскадное планирование («сначала всё спроектируем, потом сделаем») в фундаментальной науке заведомо обречено на провал. Скорее всего уже после первого эксперимента всё пойдёт не так, как планировалось изначально. Но это и не чистый Agile. Scrum-митинги каждый день или фиксация спринта на 2 недели могут стать адом для учёного, погруженного в эксперимент. Project Science берет дух Agile (адаптивность, фокус на ценности, работу с изменениями), но адаптирует ритм и практики под долгие циклы исследований и специфику научного труда в научной организации. «Стендап» может быть раз в неделю или месяц, а «спринт» длиться квартал.

Глава 9. Результативность и эффективность выполнения проекта

Представьте, что ваш проект наконец завершен. Команда ликует, отчёты подписаны. Но как понять, был ли он по-настоящему успешным? Оказалось ли, что вы исследовали не просто что-то, а именно то, что нужно? И сделали ли вы это разумно, не потратив впустую время, деньги и нервы? Вот тут на сцену выходят два незаменимых помощника в оценке любого проекта: результативность и эффективность. Их часто путают, но они отвечают на принципиально разные вопросы и вместе рисуют полную картину успеха или неудачи.

Результативность. Самый фундаментальный вопрос: «Получили ли мы в итоге то, ради чего все затевалось?» Результативность измеряется не абстрактно. Мы сравниваем итог с чёткими, изначально поставленными целями. Достигли ли мы изначально заявленных целей? Опубликовали ли нужное количество статей, которое было изначально заявлено? Решили ли мы ту научную проблему, на которую получили грант? Качество конечного продукта – тоже часть результативности. Насколько высок уровень журналов, в которых мы опубликовали результаты? Насколько хорошо статьи цитируются? По сути, результативность – это «попадание в цель», в ту самую цель, которую определили в самом начале пути. Ключевые факторы здесь – ясность изначальных задач, умение грамотно спланировать работу (что именно нужно сделать и какого качества) и постоянно сверяться с ожиданиями всех заинтересованных сторон.

Эффективность. Теперь представим, что все цели гранта были достигнуты и по количеству статей, и по рейтингу журналов, в которых результаты были опубликованы, и цитируются эти статьи хорошо… но вы по несколько раз переделывали с нуля все работы, не заметив принципиальных ошибок на начальных этапах, израсходовали все деньги на реактивы и материалы, не оставив ничего на зарплату сотрудников, и в процессе сломали сложный и дорогой прибор. Вот здесь вступает в игру эффективность. Она отвечает на вопрос: «А как именно мы пришли к этому результату? Оптимально ли использовали ресурсы?» Это не про «что» сделали, а про «как».

Эффективность – это соотношение затраченных усилий (время, деньги, люди, материалы) к достигнутому результату. Уложились ли в бюджет или вышли за его пределы? Завершили ли проект вовремя или с опозданием? Сколько полезной работы команда успевала сделать за год? Не простаивали ли специалисты в ожидании? Удалось ли избежать лишних переделок и потерь времени из-за плохой координации действий команды?

Эффективность часто называют «деланием вещей правильно» – это искусство оптимизации процессов, минимизации потерь и разумного расходования каждого ресурса. На эффективность сильно влияет качество планирования сроков и бюджета, применение правильных рабочих методик (гибких Agile или строгих Waterfall в зависимости от задачи), умение руководителя распределять нагрузку и оперативно решать проблемы.

В идеальном мире проект и результативен (сделал то, что нужно), и эффективен (сделал это хорошо и без лишних затрат). Но реальность часто требует компромиссов. Представьте классическую дилемму золотого треугольника проектов: содержание–сроки–стоимость. Если вдруг потребовалось добавить важную новую главу в статью (увеличить содержание – поднять результативность), это почти наверняка потребует больше времени и денег (снизит эффективность по сроку и стоимости). И наоборот, если фонд урезает бюджет (да, в науке такое бывает: например, в 2016 году РФФИ просто взял и в одностороннем порядке урезал все гранты на 10%), команде, возможно, придется упростить продукт или снизить качество (пожертвовать частью результативности). Гонка за скоростью (эффективностью) может привести к ошибкам, требующим переделок, что в итоге ударит и по срокам, и по качеству (результативности). Поиск инновационных решений (фокус на будущую результативность) на первых порах часто выглядит неэффективным из-за проб и ошибок.

Задача умного руководителя проекта – не просто гнаться за максимумом по обоим показателям, а находить разумный баланс, соответствующий конкретной ситуации и стратегическим приоритетам. Иногда ради прорывного результата (высокой результативности) можно сознательно пойти на умеренное снижение эффективности. В других случаях, особенно в условиях жёстких ограничений ресурсов, фокус на эффективность становится приоритетом, требуя тщательного отбора самых важных экспериментов для реализации (достаточной результативности).

Оценивать проект только по одному из этих критериев – значит видеть лишь половину картины, рискуя сделать ложные выводы. Истинный успех лежит в сбалансированном сочетании: достигнуты ключевые цели проекта, все заинтересованные стороны довольны результатом, и это сделано с разумным использованием ресурсов, в приемлемые сроки и без перерасхода бюджета.

Результативность и эффективность – не сухие термины из учебников, а живая пульсация любого проекта. Результативность – это ваш компас. Она задает верное направление, гарантирует, что вы в итоге создадите нечто действительно ценное и нужное. Эффективность – это ваш двигатель. Она обеспечивает движение к цели оптимальным путем, сохраняя ресурсы и здоровье команды, делая проект устойчивым и воспроизводимым.

Глава 10. Управление рисками в научной деятельности

Как мы уже неоднократно обсудили, научная деятельность фундаментально связана с неопределённостью: гипотезы могут не подтвердиться, эксперименты – дать неожиданные или невоспроизводимые результаты, сложное оборудование – выйти из строя, а конкуренты – опубликовать аналогичные результаты первыми. Игнорировать эти риски – значит сознательно идти на опасную авантюру, способную привести к потере времени, финансирования, ценных данных и репутации. При всей моей любви к опасным авантюрам их всё же лучше избегать.

Риск-менеджмент в науке – это не бюрократическая процедура, а системный и проактивный подход к выявлению, оценке и минимизации потенциальных угроз, а также к выявлению и использованию скрытых возможностей на всех этапах исследовательского проекта – от подачи заявки на грант до публикации результатов и внедрения. Это непрерывный процесс работы с потенциальными событиями (рисками), которые могут негативно (угрозы) или позитивно (возможности) повлиять на достижение ключевых целей научного проекта. Эти цели включают соблюдение сроков выполнения этапов (что особенно критично для грантов), удержание проекта в рамках бюджета, получение достоверных и значимых результатов, обеспечение воспроизводимости, соблюдение этических норм и безопасности, успешную публикацию, и в итоге – научное признание или практическое применение.

Ключевое отличие рисков от проблем: риски – это будущие вероятные события, а не текущие трудности. Управляя рисками, научный коллектив не ждет неудачи, а готовится к ней или предотвращает ее, превращая неопределённость из врага в управляемый фактор. Это инвестиция в надёжность и эффективность исследования, многократно окупающаяся сэкономленными ресурсами и достигнутыми целями. Особую ценность представляет выявление возможностей – шансов ускорить работу, получить дополнительные финансирование, установить новые коллаборации или открыть неожиданные направления благодаря побочным результатам.

Управление рисками – не разовая акция, а интегрированный элемент всего жизненного цикла исследовательского проекта. В первую очередь риски необходимо выявить (в фундаментальной науке это не сложно – куда ни посмотри, везде риски). Затем полученный список рисков необходимо приоритезировать. Качественный анализ фокусируется на оценке двух параметров: вероятности реализации риска (от «очень низкой» до «очень высокой») и воздействия на цели проекта, если риск реализуется (от «незначительного» до «катастрофического»).

Основным инструментом здесь выступает матрица вероятности/воздействия. Риски размещаются на сетке, где по осям отложены вероятность и воздействие. Зоны матрицы окрашиваются (например, зелёный – низкий приоритет, жёлтый – средний, красный – высокий). Риски в красной зоне требуют немедленного внимания и детального планирования мер. Зелёные риски (низкая вероятность и незначительное воздействие) просто периодически мониторятся.

Для каждого значимого риска (особенно из красной зоны) разрабатываются конкретные планы действий, которые опираются на следующие стратегии:

уклонение от риска (полный отказ от рискованного, но потенциально прорывного метода в пользу более надёжного);

передачу риска (для руководителя научного проекта едва ли применимо – всю ответственность всегда несёт он);

смягчение риска (дополнительное обучение персонала новому методу – снижает вероятность ошибки; закупка критических реактивов с запасом – снижает вероятность срыва сроков);

принятие риска (создание временного буфера в графике на случай мелких задержек или выделение финансового резерва на непредвиденные расходы, разработка чёткого плана Б на случай ухода сотрудника).

Мир науки динамичен, и риски постоянно меняются: появляются новые, известные риски могут усилиться или ослабнуть, а реализованные риски требуют анализа эффективности принятых мер. Поэтому мониторинг рисков – постоянная деятельность. Он включает регулярные обзоры реестра рисков на совещаниях, аудит выполнения планов реагирования, анализ причин возникших проблем, отслеживание использования резервов времени и бюджета. Эти меры позволяют создать обновленный реестр рисков, провести корректировку планов реагирования и, при необходимости, изменение самого подхода к управлению рисками в проекте. Фиксация уроков, как удачных действий, так и упущенных рисков, бесценна для будущих исследований.

Научный риск-менеджмент имеет свою специфику. Риски, связанные с принципиальной новизной исследований, сложно оценить количественно. Этические риски (работа с людьми, животными, опасными материалами, данными) требуют особого внимания и строгого соблюдения регламентов. Репутационные риски (фальсификация, плагиат, ошибки в публикациях) могут иметь долгосрочные катастрофические последствия.

Распространённые ошибки, которые я неоднократно наблюдал в других группах (да и сам по началу допускал) включают: игнорирование рисков из-за излишнего оптимизма, фокус только на технических рисках и игнорирование организационных или человеческих факторов (которые зачастую создают гораздо большие риски для выполнения проекта), отсутствие назначения конкретных ответственных за риски, расплывчатые планы действий, и пренебрежение их мониторингом.

Культура управления рисками является фундаментом успеха. В научном коллективе необходимо культивировать открытость и доверие, где каждый сотрудник или студент не боится сообщить о потенциальной проблеме или ошибке без страха необоснованных санкций. Проактивность – стремление предвидеть, а не просто реагировать – должна поощряться. Ответственность за «свои» риски должна быть чётко закреплена. Обучение и обмен опытом (разбор кейсов, семинары по ошибкам) между проектами и поколениями исследователей жизненно важны. Риск-менеджмент должен восприниматься не как досадная помеха творчеству, а как необходимый инструмент, повышающий качество, надёжность и результативность научной работы, и защищающий исследователей и их открытия.

Риск-менеджмент – это не проявление слабости или пессимизма, а признак зрелости и профессионализма в научной деятельности. Это системный подход к навигации в океане неопределённости, присущем исследованиям. Последовательно выявляя потенциальные угрозы и возможности, реалистично оценивая их и готовясь к ним, научный коллектив существенно повышает свои шансы на успешное достижение поставленных целей: получение достоверных знаний, публикацию в ведущих журналах, внедрение результатов, сохранение репутации и привлечение дальнейшего финансирования. Он минимизирует стресс, вызванный неожиданными кризисами, и позволяет более эффективно использовать драгоценные ресурсы – время, деньги, интеллектуальный потенциал. Интегрируя принципы риск-менеджмента в свою повседневную практику, учёные не только защищают свои проекты, но и вносят вклад в повышение надёжности и устойчивости научного знания в целом. Управление рисками – это обязательный элемент ответственного и эффективного ведения научной деятельности в XXI веке.

Управление фундаментальным научный проектом – это на 70% управление рисками, и лишь на 30% управление всем остальным.

Думаю, что теперь, когда мы с вами обсудили все ключевые понятия и определились с тем, в какой области мы работаем и с чем именно имеем дело, мы можем перейти к основному содержанию этой книги. В подзаголовке этой книги указано, что она о том, «Как достигать значимых результатов вовремя, в рамках ресурсов и в условиях высокой неопределённости». Далее мы так с вами и пойдём: сначала рассмотрим достижение значимых результатов, затем перейдём к тому, что обсудим как достигать результатов вовремя и закончим тем, что всё это будем делать в рамках имеющихся ресурсов. Общим лейтмотивом всех последующих глав будет выступать работа в максимальной неопределённости, являющейся неотъемлемой чертой фундаментальных исследований.

Как достигать значимых результатов?

Глава 11. Что такое значимый результат?

Значимым научным результатом считается такой результат, который существенно продвигает понимание в определенной области знаний или решает важную проблему. Его значимость определяется не только технической корректностью выполнения, но и реальным влиянием, которое он оказывает на дальнейшее развитие науки, технологий или общества в целом. Во многом, понятие значимости является довольно условным. То, что одна научная группа считает значимым результатом, в другой группе может показаться результатом довольно посредственным. Поэтому здесь следует сразу дать оговорку о том, что понятие значимости здесь используется субъективное и относительное: чем бы вы ни занимались, у вас наверняка есть большие и значимые работы, а есть мелкие и технически простые. То есть интуитивно любой учёный способен в рамках своей тематики отличить более значимую работу, от менее значимой.

Ключевыми характеристиками, определяющими значимость результата, являются его новизна и оригинальность. Значимый результат приносит принципиально новое знание, концепцию, теорию или метод, открывает новые направления для исследований или опровергает устоявшиеся, но неверные представления. Глубина и фундаментальность также играют важную роль: касается ли результат основополагающих принципов, даёт ли более глубокое объяснение сложных явлений или объединяет разрозненные факты в единую картину. Широта влияния и применимость – ещё один важный критерий. Наконец, значимость работы часто подтверждается долгосрочным влиянием: становится ли результат основой для дальнейших исследований, формирует ли новое понимание у последующих поколений учёных и сохраняет ли свою актуальность спустя годы.

Отличить значимый результат от незначимого бывает непросто, и граница часто размыта. Полезно применить простой «И что?»-тест: каковы реальные последствия результата? Если он лишь подтверждает ожидаемое или добавляет малозначимый пример к известному явлению, его значимость, скорее всего, невелика. Важно оценить масштаб решаемой проблемы – является ли она важной и актуальной. Степень продвижения также показательна: инкрементальные улучшения (небольшие уточнения известного) обычно менее значимы, чем трансформационные результаты, меняющие парадигму. Реакция научного сообщества так же служит важным индикатором: публикация в ведущих рецензируемых журналах (хотя это не единственный критерий), активное цитирование коллегами в серьезных работах, живая дискуссия, критический разбор, попытки воспроизведения или опровержения – все это признаки значимости. Значимость может проявиться не сразу, но обычно значимые результаты быстро находят отклик.

Несмотря на то, что все мы стремимся получать значимые научные результаты, следует также ценить и инкрементальные результаты – они необходимы для накопления знаний, проверки теорий и создания основы для будущих прорывов, хотя их значимость может быть локальной.

Таким образом, значимый научный результат – это надёжный, оригинальный вклад, который существенно углубляет понимание мира, открывает новые возможности или решает важные проблемы, оказывая заметное и долговременное влияние на свою область и за её пределами. Его отличают глубина новизны, широта влияния, проверяемость и, в конечном счете, признание научным сообществом.

Глава 12. Убывание значимости во времени

Кажется, я знаю, о чём вы подумали, когда прочитали название этой главы: с течением времени значимость хорошей статьи на научное сообщество и развитие области убывает. Так вот, речь пойдёт вообще о другом. Во-первых, такое утверждение довольно спорно. Я бы сказал, что по-настоящему хорошие публикации, как правило, сохраняют свою значимость со временем и их продолжают активно цитировать даже спустя десятилетия. Во-вторых, такая постановка вопроса была бы довольно философской, а я пишу практическую книгу (да и философ из меня, мягко говоря, довольно посредственный).

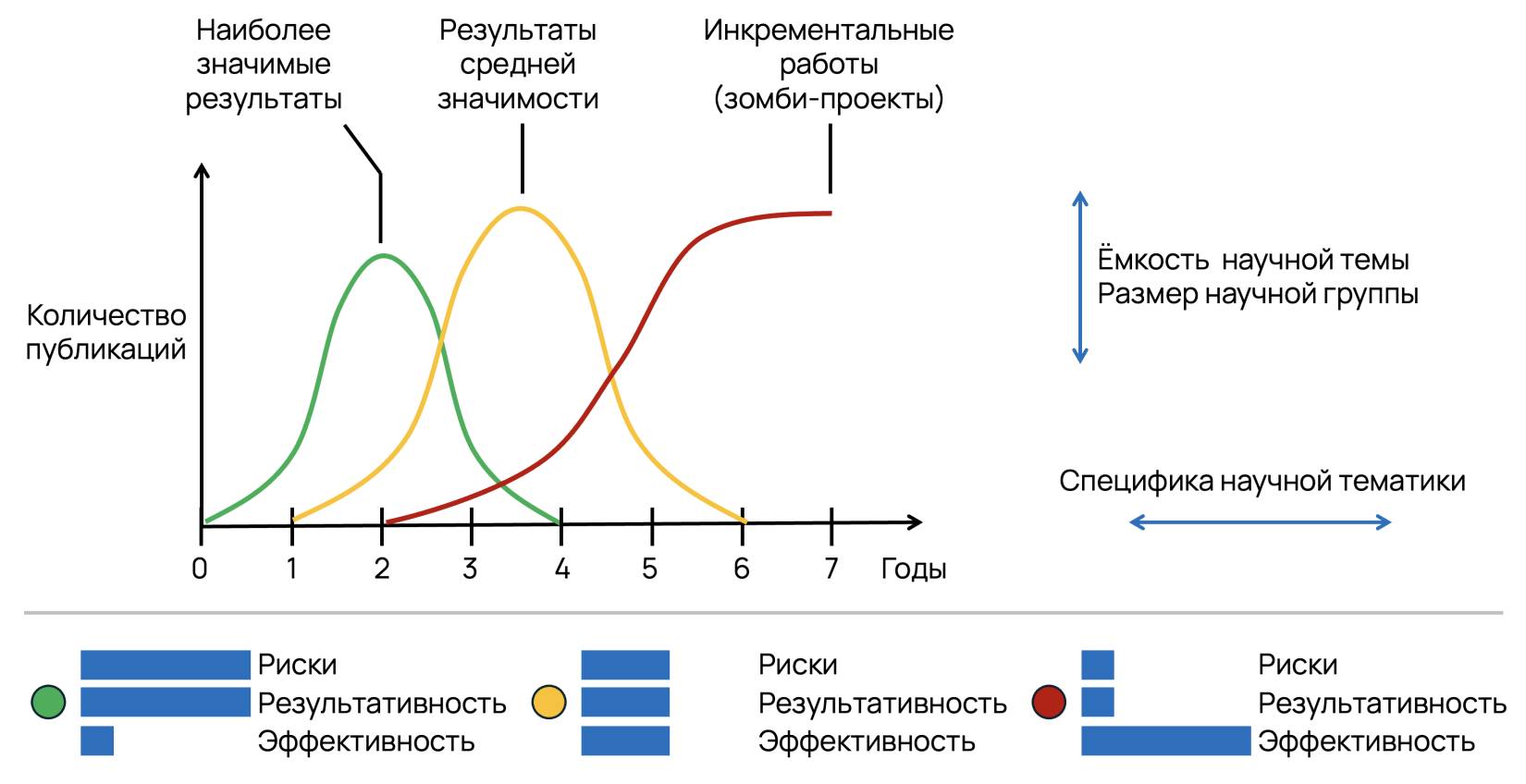

В предыдущей части книги мы с вами рассмотрели жизненный цикл научного проекта (Рисунок 1). В этой части нам необходимо более детально посмотреть на эту диаграмму с точки зрения разрабатываемого в вашей научной группе направления (Рисунок 2).

Рисунок 2. Зависимость количества и качества научных статей от времени работы научной группы в рамках конкретной научной тематики.

Будем честны, если вы начинаете развивать какое-то направление, которые является непаханым полем, то в первую очередь концентрируетесь на наиболее значимых и важных вещах, которые определяют ключевые закономерности в этой области. Сложно представить, чтобы учёный, осознавая то, что его открытие может в любой момент опубликовать другая независимая группа, сконцентрировал усилия на второстепенных вещах, оставляя главное напоследок. Тем более что после публикации первой статьи идею могут подхватить другие группы и опубликовать более важные результаты, просто вдохновившись первоначальной статьёй первооткрывателя.

Самые первые публикации в новой тематике обычно являются самыми концептуально новыми и значимыми. Именно они публикуются в лучших журналах, привлекают наибольшее цитирование и влияние на научное сообщество. Ежегодное количество таких публикаций описывается во времени зелёной кривой. Сначала ничего не понятно: эффективность низкая, множество экспериментов неудачны, риски получить невнятный результат велики, но и результативность высокая, так как исследования направлены на установление наиболее значимых закономерностей области. Затем результативность растёт: общие тенденции проясняются, удачные эксперименты проводятся всё более целенаправленно. Впоследствии все ключевые моменты становятся опубликованными и количество публикаций, описывающих наиболее значимые вещи, уменьшается, просто потому что в тематике не остаётся неизвестных параметров первостепенной важности.

Когда ключевые закономерности ясны, часть сил научной группы направляется на изучение второстепенных тем в области (жёлтая кривая). Они всё ещё важны, но уже уточняют отдельные части области, а не описывают всю область целиком. Журналы – ниже уровнем, цитируемость новых работ снижается (зачем цитировать второстепенные работы, если есть первостепенные?). Жизненный цикл повторяется – сначала количество таких работ невелико (так как основные силы направлены на более значимые работы), затем их количество возрастает, а впоследствии снижается, так как уже и второстепенные вещи все описаны.

В конечном счёте внутри конкретной тематики остаются только инкрементальные направления, уточняющие незначительные аспекты поведения изучаемых систем: журналы низкого уровня, цитируемость околонулевая (как правило, ненулевая цитируемость таких работ обусловлена самоцитированием). Этот этап может длиться десятилетиями, так как количество параметров системы увеличивается по мере уменьшения их значимости – их можно описывать бесконечно. На данном этапе риски невыполнения отдельного микропроекта настолько низки, что он утрачивает уникальность и превращается в рутину – обычную операционную деятельность, проект-зомби, являющийся тенью давно умершего направления.

Такой порядок вещей характерен для любой дисциплины: её природа влияет лишь на скорость выработки научной темы. В медицине и фармакологии всё очень растянуто по времени и такой жизненный цикл может длиться 10–20 лет. На рисунке 2 представлен типичный масштаб для химии и смежных наук. Собственно, неспроста срок научных грантов составляет в среднем от двух до пяти лет – за это время большая часть научных тематик проходит весь свой жизненный цикл, а желающих финансировать зомби-проекты мало (по крайней мере, если мы говорим про фундаментальные исследования и фонды, которые специализируются на них).

В моей практике переход с одного направления на другое совпал с защитой моей докторской диссертации: тематика, по которой я работал уже восьмой год, давно исчерпала себя, но необходимо было довести объём полученных результатов до того, который удовлетворяет докторской диссертации. Просто взять и сменить тематику, включив в диссертацию исследования по совершенно иной теме, было невозможно, потому что весь цикл работ должен быть взаимосвязан.

Как только я защитил диссертацию, мы начали исследования по новой перспективной тематике, продолжая публиковать инкрементальные работы по старой, чтобы отчитываться по грантам. Это была середина 2019 года, которая плавно перетекла в ковидный локдаун. Как и следовало ожидать, начало работы в новой тематике представляло собой довольно неэффективный процесс, прожигающий ресурсы без какого-либо видимого мгновенного результата. Первая полноценная работа вышла в начале 2021 года. В этот момент мы уже полностью прекратили какие-либо работы по старой теме и вплотную занимались новой тематикой. В 2021 году у нас вышло 2 работы, в 2022 и 2023 – по 4, причём рейтинг журналов планомерно рос. В 2024 году по теме было опубликовано уже 8 работ, но лишь 6 из них были в ведущих журналах – качество начало снижаться, потому что ключевые аспекты были уже выявлены и мы плавно перешли к уточняющим работам. Примерно такая же история происходила и по предыдущим тематикам в период с 2007 по 2019 годы.

Глава 13. Уходите пока не поздно

Если вопрос заключается в том, чтобы публиковать только наиболее значимые для выбранной области работы, то из рисунка 2 кажется совершенно очевидным, что необходимо просто вовремя сворачивать исследования по конкретной тематике и переходить в другую тему. В целом, это действительно так, но есть нюансы. Во-первых, как понять, пришло ли время менять тему или ещё не пришло? Во-вторых, если время пришло, то в какую другую тему переходить? В-третьих, смена тематики всегда ведёт к снижению эффективности и нужно понимать, готова ли научная группа психологически к откату в публикациях? В-четвёртых, сможете ли вы выполнить все свои обязательства перед фондами и студентами-выпускниками? Давайте разберёмся последовательно.

В начале научного проекта всё идёт просто великолепно: тематика проясняется, сотрудники набираются опыта и знаний, эффективность растёт, результативность – тоже. Все и всё на пике производительности и со временем становится только лучше: больше, лучше, проще. И если вы с этим сталкивались (надеюсь, что это так), то согласитесь со мной, что это действительно незабываемое ощущение – ощущение драйва. Может показаться что так будет всегда, но это не так. Обычно этот период длится 1.5–2.5 года, и в моей практике это подтверждалось как минимум трижды. Затем количество топовых публикаций снижается и начинает возрастать количество второстепенных публикаций. Вот это и есть сигнал к тому, что пора задумываться о плавной смене тематики.