Полная версия:

Project Science: Управление проектами в фундаментальных исследованиях

2. Цели. Цель научного проекта – не «выполнить план любой ценой» или «освоить бюджет», а получить новое, значимое знание. Это знание – абстракция, которая конкретизируется через измеримые результаты: научные публикации, патенты, ВКР, диссертации. О том, как правильно ставить цели мы поговорим позже в этой книге. И нет, мы не будем говорить о том, что цели должны соответствовать методике SMART (specific, measurable, achievable, relevant, timed) – хотя ей они, безусловно, должны соответствовать – мы поговорим про менее очевидные на первый взгляд вещи, учитывающие специфику фундаментального поиска.

3. Ограничения. Любой проект существует в тисках трёх ограничений: сроки–ресурсы–содержание. Однако в фундаментальной науке такие ограничения имеют собственную конкретику, которую мы подробно рассмотрим в последующих главах:

Сроки: жёсткие дедлайны грантов (например, РНФ требует отчёт каждые 12 месяцев) vs непредсказуемость экспериментов.

Ресурсы: бюджет (часто фиксированный на 3 года), оборудование, люди.

Содержание: гипотеза, которую нужно проверить, но которая может рухнуть на второй итерации.

4. Временность. Любой научный проект имеет чёткое начало (утверждение гранта/темы диссертации) и конец (публикация/защита). Осознание временности – мощнейший мотиватор. На мой взгляд, именно это осознание отличает учёных, совершающих прорывы за 3–5 лет интенсивной работы (часто в рамках одного гранта или диссертации), от тех, кто десятилетиями мусолят одну тему без ясных результатов и публикаций высокого уровня.

Управление научным проектом – это не просто применение методик. Это искусство балансировать на острие четырёх признаков в океане неопределённости. Понимание этой сути – первый и критически важный шаг к применению принципов Project Science. В следующих главах мы увидим, как этот фундамент позволяет строить жизненный цикл научного проекта, превращая его хаотичную природу в источник силы для прорывных открытий.

Глава 5. Типы фундаментальных проектов

Разнообразие фундаментальных научных проектов можно систематизировать по нескольким основным критериям, отражающим ключевые аспекты их осуществления и целеполагания. Их, в частности, можно систематизировать по комплексности задач или по степени неопределённости.

Микропроекты. Это небольшие, целенаправленные исследования, нацеленные на решение конкретной задачи или проверяющие определенную гипотезу. Обычно микропроекты сосредоточены на одном аспекте изучаемого вопроса и предназначены для углубленного анализа конкретного феномена или свойства. Как правило, написание ВКР, магистерских и кандидатских диссертаций относится к микропроектам. К такому типу проектов также, в частности, можно отнести двухлетние гранты РНФ.

Среднепроектные исследования. Такие проекты характеризуются более широким спектром целей и вовлечением нескольких дисциплин. Они предполагают интеграцию различных областей знаний и требуют больше ресурсов, включая финансовые вложения и человеческие усилия. С академической точки зрения к такому типу проектов можно отнести докторские диссертации. С точки зрения финансирования к таким проектам обычно относятся те, что финансируются 3–5-летними грантами РНФ для инициативных проектов научных групп или более крупные гранты РНФ.

Макропроекты. Крупные международные или национальные инициативы, объединяющие значительные объёмы ресурсов и привлекающие много участников. Эти проекты представляют собой стратегические программы с долгосрочными перспективами, влияющими на развитие целых отраслей науки и технологий. К макропроектам относятся, например, международное сотрудничество в создании Большого адронного коллайдера. Такие проекты обычно задействуют интернациональные команды, состоящие из сотен исследователей, и могут длиться десятилетиями. В более приземлённом масштабе к таким проектам можно отнести мегагранты, выделяемые на решение больших задач. В этой книге они не будут рассмотрены, так как, во-первых, едва ли тот, кто реализует такие проекты, может узнать из этой книги что-либо новое для себя, а во-вторых, я их никогда не получал и в них не участвовал, а книгу пишу на основе своего собственного опыта.

По уровню неопределённости и новизны проекты так же подразделяются на три типа.

Инновационные проекты ориентированы на получение абсолютно новых знаний, ранее не известных науке. Такие проекты несут высокий уровень риска, но открывают перспективы революционного развития отрасли или создание новой научной тематики.

Модификационные проекты совершенствуют существующие теории, методы или технологии, обеспечивая постепенное накопление знаний и повышение надёжности существующих практик. Они направлены на развитие малоизученной научной тематики.

Поддерживающие проекты обеспечивают продолжение текущих направлений исследований, поддерживая стабильность научной инфраструктуры и удерживая достигнутый уровень разработок.

Стоит отметить, что эти две классификации не зависят друг от друга, любой проект из первой классификации может относиться к любому типу проекта из второй классификации. Например, термоядерный реактор ITER и завод по переработке сырой нефти – это макропроекты, но первый по степени новизны относится к инновационным проектам, а второй – к поддерживающим.

Глава 6. Жизненный цикл научного проекта

Управление проектом без понимания его жизненного цикла – это критическая ошибка, которая может стоить учёному потери репутации, ресурсов и сотрудников. Классические модели управления не учитывают главного: в фундаментальной науке следующий этап проекта напрямую зависит от результатов предыдущего, а они зачастую непредсказуемы!

В общем случае жизненный цикл проекта – это последовательность этапов, через которые проходит проект от момента его начала до завершения. Каждый этап характеризуется определенными целями, задачами и результатами, необходимыми для перехода к следующему этапу. В идеализированном варианте жизненный цикл научного проекта выглядит следующим образом.

Инициация исследований. Проект начинается с определения цели, постановки задач и формирования концепции. На данном этапе формируется идея проекта, проводится предварительный анализ рисков и возможностей. В рамках научного проекта происходит определение научной проблемы и постановка исследовательских вопросов. Проводится обзор литературы и формирование теоретической базы. Ставятся рабочие гипотезы и цели исследования.

Планирование исследований. Этот этап включает детальное планирование всех аспектов проекта: определение целей, сроков исполнения, бюджета, ресурсов, требований и ключевых показателей успеха. Разрабатываются планы управления рисками, качеством, коммуникациями и изменениями. В научном проекте проводится выбор методов и инструментов исследования, формулируются методики сбора и обработки данных. Составляется график выполнения эксперимента/исследований. Определяются необходимые ресурсы и команда исследователей.

Реализация экспериментов и сбор данных. Основная фаза реализации, включающая выполнение запланированных работ и достижение промежуточных результатов. Происходит непосредственное исполнение проекта согласно утвержденному плану. Важно контролировать ход работ, управлять ресурсами и решать возникающие проблемы. С точки зрения научного проекта это предполагает проведение лабораторных тестов, полевых наблюдений, опросов, анкетирования и иных процедур, а также сбор первичных данных и материалов для анализа.

Анализ полученных данных. Параллельно с реализацией идет постоянный мониторинг хода выполнения проекта. Анализируются отклонения от плана, оценивается качество выполненных работ, выявляются риски и принимаются меры по минимизации негативных последствий. Если проводятся фундаментальные исследования, то это подразумевает под собой проверку качества собранных данных, статистический анализ и интерпретация результатов, и подтверждение или отклонение исходных гипотез.

Завершение проекта и публикация результатов. Финальная стадия проекта, в общем случае предполагающая закрытие всех обязательств перед заказчиком, завершение договоренностей, проведение анализа выполненной работы, оформление документации и отчётность. Оценивается успешность проекта относительно изначально поставленных целей и определяются уроки, извлеченные из опыта реализации. В случае научного проекта этот этап включает в себя оформление итогового отчёта, научных статей и публикаций, публичное представление результатов на конференциях, семинарах и симпозиумах.

Примерно так выглядит любой научный проект на стадии написания заявки на получение гранта или утверждения плана работ аспиранта на учёном совете – классический каскадный метод, который мы рассмотрим более подробно чуть позднее.

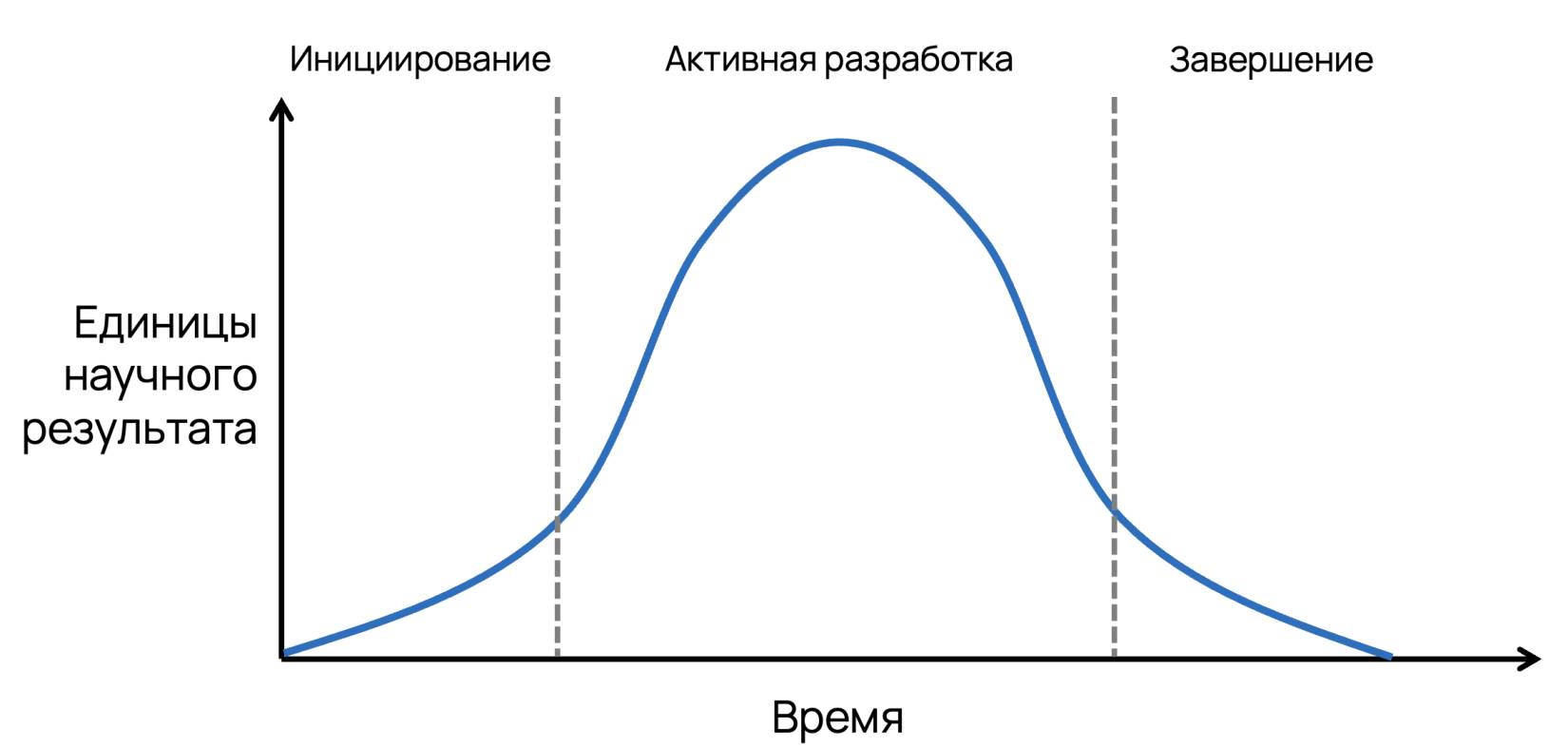

Думаю, любой кто занимается научными исследованиями, видит слабости подобного идеализированного подхода к реализации научного проекта – на второй стадии уже всё пойдёт наперекосяк, а во многих случаях ещё и на первой. Поэтому я бы не стал столь сильно детализировать жизненный цикл и на данном этапе просто бы констатировал, что у научного проекта есть три фазы (Рисунок 1):

1. Инициирование и предварительная проверка гипотезы (по моей статистике тут отваливается 9 из 10 идей);

2. Активная разработка направления, которое пережило первую стадию (на данном этапе становится понятно насколько обширным будет исследование, ёмкость научной темы);

3. Завершение (публикация, выступления на конференциях, пиар-кампания, и если применимо, то защита работы).

Рисунок 1. Зависимость количества произведённых единиц научного результата от времени.

Всё остальное весьма вариабельно и зависит от проекта, но здесь важно другое: у любого научного проекта, как простого (будь то, курсовая работа или отдельная статья), так и сложносочинённого (диссертация или цикл работ целиком) эти стадии присутствуют. Для многих очевидны эти этапы, когда речь идёт о какой-либо простой единице научного результата, но, когда дело доходит до комплексных проектов, не многие осознают наличие у них таких жизненных циклов. Понимание того, на какой стадии находится реализуемый проект критически важно как с точки зрения получения грантов, так и работы студентов/аспирантов, и мы поговорим об этом в следующей части этой книги.

Глава 7. Наука vs бизнес: кардинальные отличия проектов

За годы участия в курсах повышения квалификации по управлению проектами я с уверенностью могу сказать, что ни один из них не учитывал специфику управления научным проектом. Безусловно, многие концепции носят общий характер, но всякий раз приходилось воспринимать информацию через призму специфики науки и адаптировать бизнес-реалии, которым нас обучали, на реалии научной работы.

Научные и коммерческие проекты отличаются друг от друга целым рядом особенностей, каждая из которых оказывает значительное влияние на организацию и управление ими. Давайте в этой главе кратко рассмотрим ключевые различия между наукой и бизнесом, которые важно учитывать при управлении проектами.

Цель научных проектов заключается в создании новых знаний, публикации результатов исследований и получении признания профессионального сообщества. Они направлены на открытие неизведанного, создание инноваций и увеличение базы человеческих знаний. В отличие от этого, цель коммерческих проектов – извлечение максимальной выгоды из существующих ресурсов и возможностей, достижение высоких показателей прибыли и захвата значительной доли рынка.

Успех коммерческого проекта измеряется такими экономическими параметрами, как возврат на инвестиции (ROI), доля рынка, объёмы продаж и темпы роста дохода. Критерии успеха научных проектов включают такие показатели, как количество опубликованных статей, индекс цитирования, число выданных патентов и значимость собранных данных.

Уровень неопределённости в научных проектах значительно выше и менее управляемый. Исследования связаны с рисками неудачи экспериментов, отсутствием предсказуемых результатов и необходимостью повторений для подтверждения гипотез. Несмотря на то, что в коммерческой среде риск тоже присутствует, компании пытаются снизить его путем анализа рыночных тенденций, планирования бюджетов и грамотного распределения активов.

Культурные особенности учёных и бизнесменов существенно различаются. Для первых характерны независимость взглядов, желание познавать новое и престиж внутри профессиональной среды. Для вторых доминируют иерархичность структуры, жёсткая дисциплина и нацеленность на финансовые цели.

Что касается ресурсов и сроков исполнения, наука сталкивается с ограниченностью финансирования, зависимостью от грантовых схем и значительными временными затратами на проведение экспериментов и сбор данных. Коммерческий сектор обладает большим объёмом доступных ресурсов, стремясь достичь быстрой окупаемости и возврата инвестиций в кратчайшие сроки.

Исходя из вышеуказанных различий, становится ясно, что методологии классического проектного менеджмента, применяемые в бизнесе, не подходят для организации и контроля научных проектов. Методы проектного менеджмента, разработанные для достижения определенных финансовых целей и соблюдения жёстких временных ограничений, оказываются неэффективными в условиях высокоуровневой неопределённости и непредсказуемых результатов научных исследований. Поэтому необходима глубокая адаптация методик управления проектами для учёта уникальных характеристик научной сферы, включая высокий уровень риска, длительный срок реализации и необходимость принятия нестандартных решений ради продвижения фундаментального знания.

Тем не менее, я не хочу сказать, что научные проекты и бизнес-проекты являются двумя совершенно разными вещами и необходимо использовать какие-то принципиально иные методы управления. Если проводить аналогию, то научный проект также направлен на создание продукта, удовлетворяющего потребности клиентов: научная публикация (продукт) раскрывает новые аспекты устройства мира (удовлетворение потребности) для других учёных (клиенты/покупатели). Востребованность такого продукта определяется количеством цитирований (прибыль) и даже премиальность продукта здесь может быть в некоторой степени охарактеризована уровнем научного журнала (квартиль/импакт-фактор), в котором опубликована статья. То есть, специфика научных проектов огромна, и они сильно отличаются от бизнес-проектов, но разница не настолько велика, чтобы невозможно было использовать известные способы управления бизнес-проектами для научных проектов – требуется лишь адаптация таких методов по существу.

Глава 8. Основные методы управления проектами

Ранее мы дали определение термину «проект», а теперь давайте рассмотрим, что такое «управление проектом», чтобы у всех было одинаковое понимание того, о чём мы говорим.

Управление проектом – это систематический подход к организации, координации и контролю усилий и ресурсов, необходимых для достижения определенной цели в установленные сроки, с использованием отведённых ресурсов и соблюдением качественных стандартов.

Проще говоря, это комплекс мероприятий, направленный на обеспечение успешной реализации задуманного мероприятия, будь то запуск нового продукта, реализация научной программы или организация масштабного события. Задача специалиста по управлению проектами – объединить команду, распределить обязанности, наладить коммуникации и оперативно устранять возникающие трудности. Эффективное управление способствует достижению целей быстрее, дешевле и качественнее, снижая риски неудач и повышая шансы на успех.

Управление проектами давно вышло за рамки интуитивных подходов, превратившись в дисциплину с чёткими методами. В научной среде, где неопределённость – норма, а не исключение, выбор метода становится стратегическим решением. Рассмотрим три семейства подходов: последовательные (каскадные; Waterfall), гибкие (Agile) и гибридные. Каждая имеет свою философию, инструментарий и область применения в науке.

Последовательные методы

Классический Waterfall («водопад») – линейный подход, где проект делится на строго последовательные этапы. Переход к следующему этапу возможен только после полного завершения предыдущего. Как горный поток, проект необратимо движется вниз по ступеням жизненного цикла.

Ключевыми принципами такого подхода к управлению являются предсказуемость (все требования фиксируются вначале), детальное планирование (все этапы, сроки и ресурсы фиксируются заранее), документация (каждый этап сопровождается формальными отчётами) и контроль (управление через сравнение с изначальным планом). Такой подход идеален в проектах с низкой неопределённостью: учебный (не научный) план студента или аспиранта, написание научной статьи по уже готовым результатам, написание заявки на грант, отчётность по гранту. С точки зрения производства научного результата такой подход подходит для поддерживающих проектов и в ряде случаев для модификационных проектов.

Например, процесс создания научной статьи имеет чёткую хронологическую последовательность, практически никогда не допускающую отклонений: сначала по готовым данным нужно написать статью, имеющую вполне определённую структуру (абстракт, введение, обсуждение результатов, экспериментальная часть, выводы, благодарности, список литературы); затем нужно представить манускрипт в журнал; дождаться ответа рецензентов; внести правки и снова представить в журнал уже исправленную версию; дождаться принятия манускрипта и публикации статьи; проводить пиар-кампанию опубликованной статьи (или не проводить – тут опционально). Всё чётко регламентировано: невозможно перейти к следующему этапу, не закончив предыдущий.

То же самое с защитой кандидатской диссертации по уже готовым результатам научной работы. Необходимо сдать кандидатский минимум, написать диссертацию (как и статья – структура регламентирована; в данном случае ГОСТом), предзащититься, собрать комплект документов в диссертационный совет, защититься, снова собрать комплект документов для отправки в ВАК. Описание упрощённое, но концепцию отражает – невозможно перейти к следующему этапу, если не завершён предыдущий (в ряде исключений, например, при досрочной защите, возможны лишь перестановки некоторых этапов местами).

Не сложно заметить, что каскадный метод управления неприменим для типичной исследовательской работы. Апробация любой гипотезы требует итерационного подхода со множеством попыток проведения экспериментов, результат которых не очевиден. Более того, дальнейшие эксперименты также не очевидны, так как их структура и порядок, да и сама суть, зависит от результатов, полученных на предыдущем этапе.

Как бы это выглядело в каскадном процессе:

1. Ставим эксперимент по обнаружению новой химической реакции.

2. Благодаря эксперименту находим совершенно уникальную реакцию.

3. Расширяем обнаруженную реакцию на 20 разных соединений, которые получаем с выходами 80–99%.

4. Публикуем статью в Science.

Выглядит комично, но примерно так выглядит каждая третья заявка на грант, экспертизу которой мне приходится проводить. Один раз в заявке было даже указано, что заявитель планирует изучать литературные данные и вникать в суть тематики, по которой подаёт проект, только в том случае, если пройдёт по конкурсу и получит грант. С точки зрения каскадного метода реализации проекта такой план выглядит вполне разумным, но с точки зрения заявки, подаваемой на научный грант, такой план звучит как какой-то бред сумасшедшего.

Гибкие методы

Гибкие методы управления проектами (Agile) – это современные подходы к организации процессов разработки и реализации проектов, ориентированные на постоянное взаимодействие команды, адаптацию к изменениям и быстрое реагирование на внешние условия. В отличие от каскадных методов, гибкая методология в общем случае позволяет быстро вносить изменения в проект, основываясь на обратной связи клиентов и участников проекта.

Наиболее известными гибкими методами являются Scrum и Kanban, которые первоначально были разработаны для IT-индустрии.

Метод Scrum является одним из наиболее популярных подходов в рамках Agile-философии. Его ключевое преимущество заключается в чёткой структуре процесса, позволяющей эффективно управлять проектом даже в условиях неопределённости и частых изменений требований.

Ключевыми особенностями Scrum являются чёткое распределение ролей в проектной команде и наличия списка всех задач, необходимых для завершения проекта, которые регулярно обновляются и приоритезируются. В этом методе работа ведётся спринтами – короткими итерациями продолжительностью от одной до четырёх недель, в течение которых команда реализует выбранные задачи из списка задач. В течение работы проводятся регулярные встречи, на которых команда оценивает свою работу, выявляет проблемы и предлагает улучшения.

Метод Kanban отличается большей простотой и прозрачностью процесса. Основная идея метода заключается в визуализации потока работ и ограничении количества одновременно выполняемых задач.

Ключевые принципы Kanban включают в себя наличие доски Kanban, которая используется для отображения текущего состояния задач (она может быть материальной и висящей в офисе или электронной с доступом для всех членов команды). Обычно доска делится на три колонки: «сделать», «делается», «готово». Количество задач, находящихся в каждой колонке, ограничено. Это помогает избежать перегрузки членов команды и повышает эффективность. Этот метод также подразумевает непрерывное обновление продукта, новые версии которого выпускаются сразу же после готовности соответствующей функциональности.

Использование гибких методов управления проектами приносит ряд преимуществ всем сторонам. Им присуща быстрая обратная связь (возможность оперативно получать реакцию пользователей на промежуточные результаты), высокая адаптивность (способность легко реагировать на изменение требований и внешних условий), повышение качества продукции (благодаря регулярному тестированию и исправлению ошибок на ранних этапах разработки) и улучшенная коммуникация внутри команды (регулярные встречи способствуют лучшему взаимопониманию между участниками проекта).

Выбор конкретного подхода зависит от особенностей проекта и уровня зрелости команды. Например, если проект требует высокой степени взаимодействия с заказчиком и быстрой реакции на изменения, лучше всего подойдет Scrum. Если же задача предполагает стабильный поток работ и отсутствие резких колебаний приоритетов, предпочтение можно отдать Kanban.

Гибкие методы управления проектами хороши в условиях высокой неопределённости и постоянно меняющихся требований. В науке такие методы идеальны для инновационных и модификационных проектов, предполагающих постоянные итерации и подгонку путей достижения целей в зависимости от получаемых результатов, однако здесь есть ограничение на внесение правок в конечный результат: опубликованную статью едва ли можно улучшать итерациями на основе мнения научного сообщества по аналогии с постоянными релизами обновлений для приложений в смартфоне. Внесение корректировок в опубликованную статью – известный метод, но он крайне негативно влияет на репутацию учёного и используется только в экстраординарных случаях. Решением может служить предварительная публикация статьи в открытых репозиториях, но здесь нужно чётко понимать, что ожидание ответа научного сообщества отнимает уйму времени, которого, как правило, нет. По моему личному опыту предварительная публикация в открытых репозиториях никак не сказывается на дальнейшей публикации статьи – мы ни разу не получали от коллег рекомендации по улучшению препринта. Однако, насколько мне известно, в других областях науки предварительная публикация может давать реальный положительный результат.

Гибридные методы

Гибридные методы управления проектами представляют собой сочетание элементов классических каскадных моделей (Waterfall) и современных гибких (Agile) подходов. Они используются тогда, когда ни один из стандартных методов не подходит идеально под специфику конкретной ситуации, позволяя адаптироваться к особенностям конкретных организаций, команд и проектов.

Основные причины выбора гибридных методов включают необходимость одновременного соблюдения строгого планирования и сроков с возможностью быстрого реагирования на изменения. Эти методы помогают сбалансировать предсказуемость результата и гибкость адаптации к новым требованиям.