Полная версия

Полная версияПолная версия:

Декамерон. Пир во время чумы

Музы и Парнас – это, очевидно, требование серьезной поэзии, латинской или итальянской, дидактической или любовной, но высокого стиля, к которому приучили поэты тосканской школы. Боккаччо отстраняет от себя эти требования: он не затевал ничего серьезного, его рассказы «скромнейшие», написаны не только народным флорентинским языком, в прозе и без претензии, но и, насколько возможно, скромным и простым стилем. В этом оправдании есть и самоуничижение, порой посещавшее Боккаччо, и сознание несоразмерности непритязательного литературного рода, который он создавал, с другими, упроченными в предании; на эти мотивы указано было выше; чувствуется и ловкий полемический прием и, может быть, некоторая доля сомнения – в праве своего новшества. Но сомнения проходили, и Боккаччо поднимался во весь рост: он говорил тогда о бурном вихре зависти и считал себя – поэтом; многие поэты, «занимаясь своими баснями, прославили свой век, тогда как, наоборот, многие, искавшие хлеба более, чем им было нужно, погибли». Потому «да умолкнут хулители»; он будет продолжать свой «Декамерон».

Таков его ответ серьезным людям, литераторам; в конце книги другой – читателям, или, скорее, читательницам, потому что «Декамерон» написан для них, но за ними стоят, несомненно, те же серьезные люди и правят их взгляды. Боккаччо предупреждает их «молчаливые вопросы» и дает на них ответ: иным не нравится та или другая новелла – но совершенство дано только богу; есть рассказы слишком длинные, но он писал лишь для тех, у кого есть досуг; его упрекают за пристрастие к острым словам и прибауткам – он благодарит за замечание, но ссылается на монахов, которые уснащают таким образом свои проповеди, и иронически устраняет укор, будто у него язык злой и ядовитый, потому что ему случается говорить о монахах – правду. Но в центре «молчаливых вопросов» стоит один, на котором Боккаччо останавливается особенно подробно, с которого и начинает свою защиту: вопрос о пристойности. «Может быть, иные из вас скажут, говорит он, что, сочиняя эти новеллы, я допустил слишком большую свободу, например, заставив женщин иногда рассказывать и очень часто выслушивать вещи, которые честным женщинам неприлично ни сказывать, ни выслушивать». – Это возражение Боккаччо предусмотрел уже в вступлении в «Декамерон»: он не называет своих рассказчиц их настоящими именами, потому что, говорит он, «я не желаю, чтобы в будущем кто-нибудь из них устыдился за следующие повести, рассказанные, либо слышанные ими, ибо границы дозволенных удовольствий ныне более стеснены, чем в ту пору, когда в силу указанных причин они были свободнейшими не только по отношению к их возрасту, но и к гораздо более зрелому; я не хочу также, чтобы завистники, всегда готовые укорить человека похвальной жизни, получили повод умалить в чем бы то ни было честное имя достойных женщин своими непристойными речами». Удалив таким образом возможность личных нападок, он на всем протяжении «Декамерона» не счел нужным сузить границы «дозволенного» и не раз предупреждает о том от лица Дионео, ссылаясь на условия времени; если рассказы несколько свободны, то не затем, чтобы воспоследовало от того что-либо непристойное в поступках, а дабы доставить удовольствие вам и другим… Кроме того, ваше общество вело себя с первого дня и по сейчас достойнейшим образом, о чем бы там ни рассказывали, и, мне кажется, никаким действием себя не запятнало и не запятнает с помощью божьей». В другом месте Дионео допускает, что среди них рассказывались «новеллы веселые и, может быть, увлекавшие к вожделению», но они опасны лишь для «слабых духом», не для них. В заключении «Декамерона» Боккаччо еще раз возвращается к мотиву чумы, напоминая, что беседы велись «не в церкви, о делах которой следует говорить в чистейших помыслах и словах (хотя в ее истории встречаются во множестве рассказы куда как отличные от написанных мною), и не в школах философии <…> а в садах, в увеселительном месте, среди молодых женщин, хотя уже зрелых и неподатливых на россказни, и в такую пору, когда для самых почтенных людей было неприличным ходить со штанами на голове во свое спасение».

Но исторический мотив чумы был недостаточен, нарекания в непристойности требовали другого ответа, и Боккаччо дает его. – «Рассказы эти, – говорит он, – каковы бы они ни были, могут вредить и быть полезными, как то может все другое, смотря по слушателю». Кто не знает, что вино, огонь, оружие приносят и пользу и вред? «Ни один испорченный ум никогда не понял здраво ни одного слова, и как приличные слова ему не в пользу, так слова и не особенно приличные не могут загрязнить благоустроенный ум, разве так, как грязь марает солнечные лучи, и заемные нечистоты – красоты неба… Всякая вещь сама по себе годна для чего-нибудь, а дурно употребленная может быть вредна многим; то же говорю я о моих новеллах. Кто пожелал бы извлечь из них худой совет и худое дело, они никому того не воспрепятствуют, если случайно что худое в них обретется, и их станут выжимать и тянуть, чтобы извлечь его; а кто пожелает от них пользы и плода, они в том не откажут, и не будет того никогда, чтоб их не сочли и не признали полезными и приличными, если их станут читать в такое время и таким лицам, ввиду которых и для которых они и были рассказаны».

Это почти выражения, которыми Овидий защищает свою «Ars Amandi»[142]: он также не совращал к греху; нет такой книги, из которой женщина, настроенная порочно, не почерпнула бы новой для себя пищи. Раскроет она анналы: они расскажут ей, как Илия стала матерью, как произошла Венера. Из этого не выходит, однако ж, что все книги вредны. Что полезнее огня? Но он служит орудием поджигателям; врачебное искусство и губит и лечит, научая распознавать как полезные, так и вредные травы; и разбойник и осмотрительный путник одинаково опоясываются мечом, красноречие может защитить виновного и обрушиться на невинного; так и мое творение, если читать его, как следует, никому не может повредить, а кто выносит из него вредное, тот его не понял. Потому не грех слагать шаловливые стихи: целомудренным достоит читать о многом, чего не подобает творить; а испорченные умы способны от всего совратиться. Иначе пришлось бы закрыть цирк и храмы, запретить мимы, сказать об «Илиаде», что это повесть прелюбодеяния, что «Одиссея» – рассказ о жене, любви которой, в отсутствии мужа, добивались многие; ведь и серьезнейший из литературных родов, трагедия, полна самых порочных проявлений любви.

Итак: для чистого сердцем все чисто, говорит Овидий, утверждает и Боккаччо, тем спокойнее, что он принял к тому и кое-какие меры: «нет столь неприличного рассказа, уверяет он нас, который, если передать его в подобающих выражениях, не был бы под стать всякому; и мне кажется, я исполнил это, как следует». – Нет сомнения, что он никогда не усиливает известных соблазнительных положений, что образованные флорентийцы XIV века смотрели на многие вещи проще, чем смотрим мы, не знали той vaine superstition de paroles[143], которую Монтень предоставляет женщинам; тем не менее сам автор допускает, что в иных новеллах встречается «кое-что такое», то есть нечто опасное не для одних «слабых духом». Интересно его оправдание: если соблазнительное осталось, «то того требовало качество рассказов, на которые если взглянуть рассудительным оком человека понимающего, то станет очень ясно, что иначе их и нельзя было рассказать, если бы я не пожелал отвлечь их от подходящей им формы». Он мог их не рассказывать, и если рассказал, то в утешение «прелестным дамам»: замкнутые в своих покоях, связанные волею близких, они часто питают в своей груди любовное пламя, тая его от страха и стыда, желая и не желая вместе. Новеллы о разных случайностях любви не только попадали в их настроение, но и очищали страстность сочувствием или смехом; так отводил душу молодой Боккаччо, так утешалась Фьямметта, вычитывая в книгах все, что напоминало ей о ее отношениях к Панфило; учительный элемент привходил в новеллы, как естественный результат успокоенного размышлением чувства.

Так мог уверять себя Боккаччо; но не все ему верили. Уже в древнейшем дошедшем до нас списке «Декамерона» (1384 года) он носит и другой титул, данный ему, очевидно, не автором: начинается книга, называемая «Декамерон», прозванная Principe Galeotto. Всем известен рассказ Франчески из Римини, как она и Паоло читали однажды о Ланцелоте и обуявшей его любви; они не раз встречались глазами, бледнели, но один момент их победил: когда они дошли до того места, где Ланцелот поцеловал свою желанную, Паоло запечатлел дрожащий поцелуй на устах Франчески. В тот день они больше не читали; «Галеотто звалась та книга, и кто писал ее, был для нас Галеотто». Галеотто – это Gallehaut старофранцузского романа о Ланцелоте: он первый подметил тайную страсть Ланцелота к Джиневре и помог обоюдному признанию. В этом смысле Франческа могла сказать, что роман, сблизивший ее с Паоло, был для них Галеотто, и такое прозвище, данное «Декамерону», не имеет другого значения: его новеллы возбуждали нечестивые мысли, потакали страсти. – Обвинение в непристойности уже готовилось перейти к укору в безнравственности.

Но раздавались и другие голоса, голоса идеальных читателей «Декамерона», каких желал себе Боккаччо. Вот что писал один из безыменных его современников в виде предисловия к выборке бесед учительного содержания и канцон «Декамерона»:

«Великой славы заслуживает имя того, кто находит удовольствие в упражнениях, ведущих к утешению прелестнейших дам, ибо похвальное дело увеселять тех, от кого мир состоит в веселии. У кого больше умения и знания, тот должен положить на это дело и больше старания: мудрые поэты, слагая занимательные книги, изобилующие нравоучением, дабы, читая их, либо слушая их чтение, они получили удовольствие и пользу; музыканты, сочиняя баллаты и мадригалы, дабы, распевая их, либо слушая их пение, они восприняли любовное наслаждение; и так постепенно каждый, совершая то, что по его понятию может особенно понравиться их нежным умам. Таким образом, оправдывается то, чему научают нас многие мудрые люди: что веселая жизнь поддерживает долгую молодость. Какое дело похвальнее того, которое блюдет прекрасную женщину веселой в ее юности? Не буду излишне распространяться, доказывая вам, что прелестных дам следует нарочито почитать, ибо доблестные мужи прошлых времен дали тому явный пример: глубокие ученые предоставили к их услугам свое знание и опытом показали, что они достойны высочайшего почета; то же делали храбрейшие воины, из любви к даме на смерть сражаясь на турнирах; иные поэты сравнивали дам с ангельскими ликами. Какой праздник бывает хорош, если не скрашивает его множество привлекательных, красивых женщин? В каком доме весело, если в нем нет веселой женщины? Разумеется, все это должно быть ясно для всякого, ибо не только миряне, но и духовные лица тайно держатся того же мнения. Смею сказать по правде: нет столь строгого проповедника, порицающего красоту и наряды женщин, который застоялся бы на кафедре, если б не видел кругом себя вдовых и замужних дам; порой он вставляет в проповедь, рядом с евангельскими рассказами, какую-нибудь новеллу, лишь бы рассмешить их; только доверься им, так от смеха не далеко было бы и до кое-чего другого. Иной раз в церкви какой-нибудь охочий магистр или бакалавр толкует четырем или шести сидящим у ног его дамам о житиях святых, порой внушая им, сколь полезно частое посещение монастырской церкви, то есть живущих там монахов; и о многом другом еще говорит он, согласно с их желанием; если бы келарь позвонил тогда к трапезе, он не поднялся бы с места, забыл бы о пище и питье, лишь бы продлить беседу. Одной дает сшить себе сорочку, другой – скапулярий и говорит: «Эти портные портят нам все платья, шить не умеют, а вот дамы, так те работают хорошо: мелкими стежками строчат, точно бисером нижут, штопка у них двойная, все-то у них ладится!» Так, порицая их с амвона и тайно похваливая, они чают от них услуг, но господь да накажет ту, которая послужит кому-нибудь из них иным, чем шитьем, ибо это было бы знаком низкого, преступного духа, и да приключится с нею, что случилось с одной моей соседкой: была она в белом платье, но когда обнялась с монахом и потерлась об его черные одежды, юбка у ней спереди стала вся серая, так что когда она вышла из комнаты, куда удалилась с монахом под предлогом исповеди, родственницы той дамы сказали ему: «На здоровье вам новая ряса, честный отец, очень уж она красива, да так хорошо выкрашена, что своею тенью окрашивает чужое платье!» Как заметил это монах, застыдился, спустился по лестнице и никогда более не посмел возвращаться туда. Довольно будет монахам – монахинь и святош, ибо, по словам учителя, монахини – их духовные жены… Да покарает их Господь, ибо они более падки на мирское, чем на духовное, так что, согласно с пророчеством, надо полагать, что Антихрист народится, либо уже народился».

«Но, достойнейшие дамы, не станем говорить более, из уважения к священному сану, о похвальных делах духовных лиц, ибо о том пришлось бы толковать слишком много, а обратимся к похвале тех, которые, из уважения к вам, приложили труд к изобретению некоторых прекрасных и приятных творений. В числе прочих, о которых я теперь припоминаю, особой похвалы и славы заслуживает мессер Джованни ди Боккаччо, которому да пошлет господь долгую и счастливую жизнь по его желанию. Он в короткое время написал много прекрасных и потешных книг, в прозе и стихах, в честь прелестных дам, великодушные помыслы которых обращены на все приятное, ведущее к добродетели; читая те книги и прекрасные рассказы, или слушая их, находят в том высоко удовольствие и развлечение, отчего ему прибывает хвалы, а вам утешения. Между прочим сочинил он отличную и занимательную книгу под заглавием “Декамерон”». Анонимный автор предполагает, что дамам его уже читали, и потому кончает свое введение перечнем его рассказчиков и рассказчиц.

Таковы были суждения, вызванные первым появлением «Декамерона»: одни хвалили его назидательность, элемент вдумчивых бесед, другие называли его «Галеотто», очевидно, еще без того зловещего значения, какое придали ему впоследствии, когда падение нравственности усилило требования пристойности, и анекдоты о монахах получили значение не только религиозного протеста, но и опасного или подозрительного вольнодумства. В конце «Декамерона» Боккаччо отделался шуткой от упрека, что у него язык злой и ядовитый, ибо он пишет правду – о монахах; позднее эти нарекания подействовали на него серьезнее: в письме к Магинарду деи Кавальканти он стыдится «Декамерона», как греха юности; это было в 1373 году; между тем, в последней книге «Генеалогий богов»443, законченных почти одновременно, чувствуется еще как бы отголосок протеста, слабое «eppur si muove»59*. Защищая против хулителей поэзии род рассказов, повестей, fabellae, Боккаччо повторяет знакомые нам аргументы, что новеллы развлекают, отводя грустные мысли, очищая вожделение, заставляя переживать его в уме. Рассказы нередко освежали усталый дух именитых людей, занятых важными делами, что доказывается не одними лишь примерами древности, ибо мы видим, что правители, покончив с серьезными государственными вопросами, призывают к себе, точно по природному внушению, людей, которые веселыми рассказами ободрили бы их дух и павшие силы. Нередко рассказы доставляли утешение людям, отягченным судьбой, как у Луция Апулея благородная дева Харита, оплакивавшая свою долю в плену у разбойников, несколько развлеклась повестью о Психее, которую рассказала ей старуха. Иной раз басни поднимали коснеющий ум: не буду говорить о людях мелких, ибо мне, – продолжает Боккаччо, приводя со слов Якова да Сан Северино анекдот его отца о короле Роберте, – как ему, в молодости не давалась грамотность, пока ловкий педагог не развил в нем охоты к знанию, – баснями Эзопа. Так вот каковы басни: неученых они прельщают внешней канвой, ученых – скрытым в них смыслом; кто хулит их, высокомерно осуждая поэтов, пусть сначала очистится от собственных мерзостей, оглянется на себя, к каким непристойностям сам он нередко прибегает, чтобы потешить дам, и тогда пусть попытается очистить чужие рассказы, поминая слова спасителя – о блуднице».

Были еще средние, настоящие читатели «Декамерона»: им он нравился пестрым разнообразием своих типов, своей веселостью и разлитой повсюду поэзией любви; полушкольная, полународная легенда, привязавшаяся к Чертальдо, служит тому выражением. Неаполитанские поверья сделали Вергилия – магом; в преданиях Сульмоны Овидий является мудрецом, волшебником, проповедником, но не забыт и поэт: у него была будто бы вилла в Fonte d’Amore, где он до сих пор стоит на страже своих сокровищ; папа Целестин узнал о них из книг Овидия и, раскопав клад, построил аббатство San Spirito в окрестностях Сульмоны. На этой-то вилле жил Овидий в обществе своей любовницы-феи. В Чертальдо такая же легенда о феях окружила другого певца любви. Она пристроилась к подземному ходу, открывающемуся у нижнего этажа башни, где жил Боккаччо, и выходящему в сталактитовую пещеру внутри холма, расположенного в недалеком расстоянии к северу. Здесь, говорят, обитали влюбленные в Боккаччо феи, устроили под землей чудесный дворец, а с вершины башни на вершину холма перекинули хрустальный мост, по которому поэт и ходил к ним на беседу о любви. Мы этих фей знаем: это Фьямметта, рассказчицы и героини «Декамерона», Алатиэль и Джилетта, крестьянка из Варлунго и Гризельда. Мы забыли, что они когда-то были назидательны или вольны, для нас они – феи, спускавшиеся к магу Боккаччо по радужному мосту поэзии, и для них-то он соорудил свой чудесный дворец – «Декамерон».

Боккаччо и Овидий – это такая же параллель, как Петрарка и бл. Августин; Петрарка, глубоко волнуемый самоанализом и вместе с тем интересующийся как-то объективно его процессом, носящийся с ним, выносящий его напоказ, как бл. Августин накануне крещенья ведет на вилле под Миланом философские беседы, которые записывает призванный стенограф. Именно в эпоху гуманизма получают свой психологический raison d’etre бывшие когда-то в моде «параллели» великих людей и поэтов: сходство настроения, стремлений, темпераментов поддерживалось чтением, каждый находил родственного себе мыслителя, вчитывался в него поневоле, как в эпоху легенд верующий вдумывался в тип излюбленного святого, повторяя его житие, личным подвигом переживая его легенду.

Говорить о литературном влиянии «Декамерона» было бы здесь не у места: его печать лежит на всем развитии позднейшей художественной повести. Укажу лишь на Чосера. Он мог ничего не знать о «Декамероне», кроме новеллы о Гризельде в переводе Петрарки, но он прочел у Боккаччо многое, что приготовило «Декамерон»: «Филострато» и «Тезеиду», особенно «Филострато», эту новеллу в формах рыцарского романа. Он подражает им и переводит[144] («Troilus and Cressida», «The knight’s Tale»), орудует стансами «Тезеиды», внося их в свой «Parliament of Fowls», «Troilus and Cressida», в неоконченную поэму об «Anelida and Arcite». Так он вживался в новый стиль: его «Кентерберийские рассказы» – это Декамерон, усвоенный поэтом-реалистом северной буржуазии, фаблио, прошедший итальянскую школу. Исчезли кое-где тонкие штрихи, торжественно-классическая степенность, типы поняты резче и ярче, психологически сложный образ молодого blase[145] Пандара уступил место более рельефному и понятному, но едва ли более симпатичному цинику «Троила и Крессиды», самодовлеющий эстетический анализ – энергически-односторонней характеристике. Боккаччо и Чосер – это не только две среды, но в известной мере и два преобразования.

И далее мы встретим в обороте всемирной литературы типы Боккаччо и сюжеты международной повести, которым его личное понимание впервые придало художественный интерес.

Car il feconde tout, се charmant inventeur[146].

(Alfred de Musset, Sylvia),

– встретим у Jlone де Вега и в английской новелле XVI века, у Шекспира и La Fontaine’a, у Лессинга, Мюссэ, у Anatole France и Catulle Mendes, всякий раз в новом освещении. Если одним из критериев действительной поэзии является ее способность питать новые образы и иллюзии, то «Декамерон» широко ответил этой задаче.

Приложения

Хроника Маттео Вилани

Книга первая

(Пролог)

Здесь начало хроники Маттео Виллани, пролога и первой книги

Обдумывая наедине с собой ваши призывы, любезные друзья, склоняющие меня записывать историю и новые события нашего времени, я нашел свои скромные способности слишком малыми для исполнения подобного труда. Однако считаю своим долгом подчиниться вашей просьбе и, ободрившись вашим советом, стряхнуть душевную усталость.

Похороны жертв чумы в Турне.

Фрагмент миниатюры из хроники Жиля Ле Мюизи. XIV в.

Помыслим также о том, что род человеческий, запятнанный грехом, подвержен мирским тяготам, жалкой нищете и бесчисленным бедам, обрушивающимся на белый свет многообразными, неожиданными и непонятными путями и способами. Таковы тревоги войны, превратности сражений, народные волнения, крушения царств, власть тиранов, чума, мор и глад, пожары, наводнения, кораблекрушения и другие несчастья, которые вызывают у современников, нисколько не готовых к ним, сильнейшее недоумение, ибо они не разумеют Божьего суда, не ведают, как противостоять и бороться с бедствиями, если их не научила этому память о подобных случаях в прошлом. А созерцая ясный лик благоденствия, они не умеют быть достаточно умеренными, ибо под мутным покровом невежества прячутся немощь и тленность, уготованные всем земным вещам. Итак, видя, что мой труд может быть полезен и по природным устремлениям людей приятен, я приступил к составлению этой истории. Цель моя, как мало отягощенного наукой человека, подготовить почву для мудрецов на тот случай, когда они уделят часть своего времени изложению достопамятных событий, случившихся в их бытность. Менее искушенные обретут надежду с помощью трудов и стараний возвыситься до добродетельных поступков, а одаренные более глубоким пониманием смогут придать нашей истории краткость и удобочитаемость. Но поскольку без содействия божественной благодати любой труд несовершенен и напрасен, призовем к себе на помощь божественное милосердие, благословенного Христа, который в единстве с Отцом и Святым Духом живет и царствует вовеки веков и исполняет совершенством начало, продолжение и заключение всех добрых дел.

О неслыханном моровом поветрии

В Священном Писании говорится, что, когда грехи стали разъедать все пути человеческой плоти, Бог наслал на землю потоп и, сохранив по своему милосердию восемь людских душ – Ноя, его сыновей и их жен, упокоил под волнами весь остальной человеческий род. Со временем люди размножились, и за их прегрешения Бог допустил случиться новым наводнениям, моровым язвам, чуме, порче, голоду и другим несчастьям. Величайший мор, как известно, был во времена императоров Марка Аврелия Антонина и Луция Аврелия Коммода[147]. в 171 году Христовом, он начался в египетской Вавилонии и охватил многие страны на свете. Когда Луций Коммод с римскими легионами возвращался из Азии, он, по-видимому, жестоко истреблял жителей тех провинций, где проходил, чтобы уничтожить заразу. В Риме он перебил значительную часть его обитателей. Другая эпидемия разразилась при Галле Остилии Августе и его сыне Волузиане, которые заняли императорский престол и сурово преследовали христиан. Она началась в 254 году Христовом и с перерывами длилась около пятнадцати лет, распространяя по миру странные и невиданные болезни. Но судя по тому, что можно отыскать в письменных известиях, начиная от всемирного потопа на вселенную еще не обрушивалось такой устрашающей кары, как в наши дни.

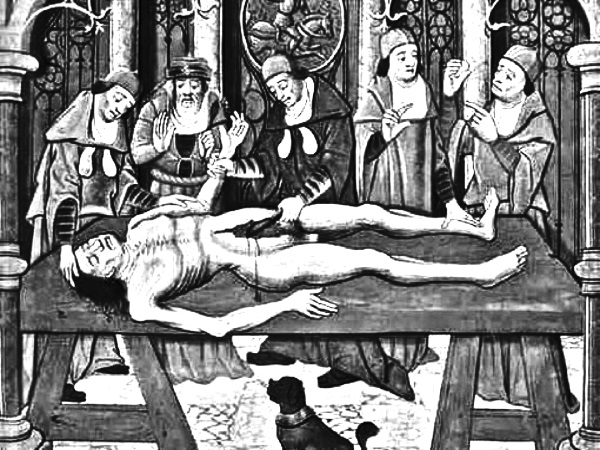

Вскрытие трупа. Миниатюра. XV в.

От нынешнего морового поветрия, даже по скромным оценкам, погибло гораздо больше людей, чем от потопа, если сравнить, сколько народу жило тогда и сколько теперь. При этой напасти препоручил Богу свою душу автор «Хроники» Джованни Виллани, гражданин Флоренции, с коим я был связан кровными и духовными узами. И вот, пережив много несчастий и гораздо лучше познав печали этого мира, чем его радости, я положил в душе приступить теперь к нашему повествованию о горестях и тревогах этого времени, ибо с него начинается обновление века. По мере своих слабых способностей буду записывать происходящие ежегодно события, чтобы сохранить о них верные известия для грядущих лет.

О продолжительности эпидемии в отдельных странах

Первым делом следует рассказать об истреблении человеческого рода и объяснить, как, когда, каким образом оно происходило и каких размеров достигло. Задача описания той казни, которую божественное правосудие еще с присущим ему милосердием ниспослало людям, за свою испорченность заслуживающим страшного суда, парализует умственные силы. Но представляя себе спасительную пользу, которую память об этом событии принесет будущим поколениям, мы начинаем свои записи с большей уверенностью в душе. В 1346 году от благотворного воплощения Христова на небе можно было видеть, что в созвездии Водолея сошлись три планеты, среди которых, по словам астрологов, господствовал Сатурн. В связи с этим предрекали наступление великих и важных перемен, но так как подобное сочетание уже неоднократно наблюдалось в прошлом, вероятно, причины несчастья следует искать не в каких-то особенностях их влияния на этот раз, а в божьем суде, выражающем непререкаемую Господню волю. В этом году в восточных странах, в верхней Индии, Каттае и других прибрежных провинциях Океана, началась чума среди людей всякого пола и возраста. Первым ее признаком было кровохарканье, а смерть наступала у кого сразу, у кого на второй, на третий день, некоторые же протягивали и дольше. Тот, кто ухаживал за этими несчастными, немедленно заражался и заболевал сам и в непродолжительном времени погибал. При этом у большинства возникало вздутие в паху, а у многих подмышками правой и левой руки или на других частях тела, и почти всегда на теле больного появлялась какая-то опухоль. Эта чума приходила с перерывами и вспыхивала у разных народов, за год она охватила третью часть света, называемую Азией. В конце концов она добралась до народов, живущих у Великого моря[148], на берегах Тирренского моря, в Сирии и Турции, близ Египта и на побережье Красного моря, на севере в России[149], в Греции, в Армении и других странах. Тогда итальянские галеры покинули Великое море, Сирию и Ромею, чтобы не заразиться и вернуться со своими товарами домой, но многим из них было суждено погибнуть в море от этой болезни. Приплыв в Сицилию, они вступили в переговоры с местными жителями и оставили им больных, вследствие чего чума распространилась и среди сицилийцев. Когда галеры пришли в Пизу, а затем в Геную, тамошние жители тоже стали умирать от заразы, но не в таком большом количестве. Наконец наступил отмеренный Богом час и всю Сицилию охватило моровое поветрие. Оно рассеялось на побережье и в восточных областях Африки, на берегах нашего Тирренского моря. Продвигаясь постепенно к западу, оно затронуло Сардинию, Корсику и другие острова этого моря. С другой стороны, называемой Европой, зараза также продвигалась от страны к стране все дальше на запад, расширяя свои владения и в южном направлении, где она принимала более острые формы, чем на севере. В 1348 году чума господствовала во всей Италии, за исключением Милана и предгорий Альп, разделяющих Германию и Италию, где она причинила меньше вреда. В том же году она перебросилась через горы и распространилась в Провансе, Савойе, Дофине, Бургундии, на побережье у Марселя и Эгмора, в Каталонии, на острове Майорка, в Испании и Гранаде. В 1339[150] году она дошла на западе до берегов Океана, Европы, Африки и Ирландии, до островной Англии и Шотландии, других западных островов и внутренних земель, свирепствуя почти везде с одинаковой силой, кроме Брабанта, где жертв было мало. В 1350 году чума обрушилась на германцев и венгров, фризов, датчан, готов, вандалов и другие северные страны и народы. И там, где вспыхивала эпидемия, она продолжалась в течение пяти месяцев или пяти смен луны, это известно по опыту многих стран. Поскольку казалось, что эта губительная зараза передавалась взглядом или прикосновением, многие покидали мужчин, женщин и детей при первых признаках охватившей их болезни. Бесчисленное множество людей могло бы выжить, если бы не лишилось необходимой помощи. Среди неверных стали частыми случаи бесчеловечной жестокости, когда отцы и матери покидали детей, а дети – родителей, брат бросал брата и других близких. Эта необыкновенная жестокость противна человеческой природе и была с негодованием воспринята верующими христианами, среди которых также начали встречаться подобные случаи, по примеру варварских народов. У нас во Флоренции благоразумные люди подвергли осуждению нововведенный многими обычай, захватив с собой все необходимое для привольной жизни, укрываться в уединенных местах с чистым воздухом, где не было опасности заразиться, чтобы обезопасить себя от болезни[151]. Но Божья кара, от коей не спасают запертые двери, настигла их и в этих местах, как всех прочих, не позаботившихся о своей безопасности. Многие же другие, обрекшие себя на смерть, услужая заболевшим родным и друзьям, пересилили болезнь, а иные во все время ухода за больными даже не захворали.