Полная версия

Полная версияПолная версия:

Декамерон. Пир во время чумы

Иллюстрация к роману Джованни Боккаччо «Филоколо». 1460-е гг.

Образчиком риторического распространения может служить 4-я новелла десятого дня в сравнении с 13-ым вопросом V-й книги «Филоколо». Содержание напоминает флорентинскую быль о Джиневре дельи Альмьери, воспетую каким-то народным певцом XV века. В «Филоколо» имен нет, в «Декамероне» рассказ обставлен именами и итальянской географией. Один рыцарь любит жену другого, но без взаимности; пока он уезжает на службу в другой город, его милая обмирает в родах, не разрешившись от бремени, и похоронена, как умершая. Проведав об этом, решившись взять с нее, хотя и мертвой, поцелуй, он тайно возвращается, проникает в склеп и, обнимая покойницу, чувствует в ней признаки жизни. Тогда он извлек ее из гробницы и ведет к своей матери; их попечениями она возвращена к жизни и родит сына. По желанию рыцаря, она остается у его матери, пока он не приедет, отбыв срок своей службы; вернувшись, он задает богатый пир, на котором присутствует и муж мнимой покойницы; ему-то рыцарь торжественно передает жену и сына.

В «Филоколо» эта повесть о великодушии рассказана довольно бедно. На пиру даму выводят в том самом платье и тех же украшениях, в которых она была похоронена; она сидит рядом с мужем и молчит, тогда как тот приглядывается к ней и наконец спрашивает рыцаря, кто она. – Не знаю, отвечает он, я вывел ее из очень скорбного места; и дама подтверждает это иносказательно: он привел меня сюда, неведомым путем, из всем желанной, блаженной жизни. Лишь после пира рыцарь ведет всех в комнату, где показывает ребенка, и совершается признание.

В новелле «Декамерона» все внимание обращено на сцену пира: получается театральный эффект, потому не производящий особого впечатления, что он сознательно предусмотрен и рассчитан главным действующим лицом. Собрав гостей, рыцарь говорит им, что намерен соблюсти в Болонье персидский обычай: там, кто хочет особо учествовать друга, приглашает его к себе и показывает, что у него есть самого дорогого, уверяя, что еще бы охотнее показал ему вое сердце. Но прежде чем соблюсти это, рыцарь просит разрешить одно его сомнение: если кто-нибудь, не дождавшись кончины верного слуги, выбросит его на улицу, а другой его подберет и излечит, вправе ли первый хозяин слуги сетовать, если второй откажется возвратить его? Когда все ответили, что не вправе, рыцарь велит позвать на пир даму, которая и является с ребенком на руках: «Вот что у меня наиболее дорого», – говорит он. Все смотрят на нее, особенно муж: ее начинают расспрашивать, она молчит по уговору. «Да она у вас немая, говорят рыцарю; кто же она такая?» – «Это тот верный слуга, которым не дорожили ближние, а я извлек из объятий смерти». – И он рассказывает, как было дело.

Предложенный нами анализ новелл в их последовательной обработке приготовил нас к общему вопросу: о Боккаччо как стилисте. Приступая к нему, не следует упускать из виду исторической точки зрения, не увлекаться, вместе с недавними беззаветными поклонниками Боккаччо, всякой его фразой, как пробным золотом; надо помнить, с другой стороны, что критического текста «Декамерона» мы до сих пор не имеем, и что многое неладное и шероховатое в его изложении может оказаться наследием переписчика. Тем не менее многое иное, столь же шероховатое, остается и в критическом тексте: наследие борьбы с латинским периодом, отчасти доказательство того, что, несмотря на несколько лет труда, «Декамерон» все же не получил окончательной отделки. На это указывают мелкие противоречия в подробностях новелл, обратившие внимание уже одного из древних переписчиков «Декамерона», Маннелли. Оттуда ничем не объяснимое повторение одного и того же слова в нескольких строках, на что уже в начале XVII века указывал Paolo Beni (Anticrusca, 1612 г.): так в новелле 10-й шестого дня слово aperta (открыв, открытой) стоит трижды почти подряд, в начале VII, 4 четыре раза fu (был, была) в тех же отношениях, в VIII, 3 столько же раз поражает глагол cercare (искать), в новелле о Гризельде злоупотребление словом onor и глаголом mandare (mandato, mando, mandato). Но есть повторения и другого рода. Десятая новелла 1-го дня начинается так: «Достойные девушки, как в ясные ночи звезды – украшение неба, а весною цветы – краса зеленых полей, так добрые нравы и веселую беседу красят острые слова» и т. д. Это введение почти дословно воспроизведено в 1-й новелле VI-го дня; так первые строки I, 5 совпадают с началом VI, 7, две новеллы подряд кончаются одинаковым пожеланием: да пошлет Господь и нам насладиться нашей любовью.

Не все в этих повторениях следует, быть может, объяснить недосмотром: у Боккаччо есть любимые образы, афоризмы, обороты, которые снуют в его памяти и просятся под перо. Примеры тому мы не раз встречали до «Декамерона»: девушки бродят в воде; молодой человек наблюдает из потаенного места за любовной или другой сценой; огонь охватывает сухие предметы; сорвать розу, не уколовшись шипами; бык валится, сраженный смертельным ударом; человек жаждет того, чего у него нет, ему нравится чужое; культура развивается поступательно; сны бывают вещие и т. п. Брат Чиполла морочит своих наивных слушателей такими же рассказами о небывалых странах, как Мазо дель Саджио – простака Каландрино; когда случилось что-либо необычное в хорошем или дурном смысле, рассказчик так обращается к слушателям: «Как все было – это вы можете себе вообразить» и т. д. Такие общие места можно встретить у каждого поэта, иные навеяны чтением, повторяются по косности, другие характерны для тона миросозерцания.

Есть еще род повторений, объясняемых самым планом «Декамерона» и свойственной Боккаччо крохотливой обстоятельственностью. Десять раз встает день над обществом рассказчиков, и всякий раз нам говорят, что они поднялись, погуляли, собрались для беседы, спели несколько песенок и пошли спать по усмотрению короля или королевы. Это, вероятно, так и было, но в пересказе утомительно; Боккаччо не ищет разнообразия, или находит его в мелочах; только введение в IV-й день разнообразится спором Тиндаро с Личиской, конец – прогулкой в Долину Дам, да в заключении V-ro дня есть бойкая сцена с Дионео, наивно напрашивающимся на песни.

Самое чередование рассказов, иногда совершенно случайное, отвечающее случайностям беседы, вызывало одни и те же положения, которые и воспроизводятся в точности: когда новелла кончилась, и ее обсудили или по поводу ее посмеялись, королева или король велит продолжать другому. Рассказчик или рассказчица начинают с общего, по большей части нравоучительного введения, иногда в связи с предыдущей новеллой; начало рассказов типическое, напоминающее свободные приемы сказочника: жил недавно тому назад; итак, скажу; много прошло времени; немного лет прошло; итак, вы должны знать; был когда-то, и т. п. Заключения представляют больше оттенков; смотря по содержанию новеллы это либо общее место (долго и добродетельно прожили; подобру-поздорову), либо пожелание (да устроит, пошлет бог), прибаутка (уста от поцелуя не умаляются), или утверждение, что так-то было: «таким-то образом наставляют уму-разуму тех, кто не вынес его из Болоньи».

Перейдем с той же стилистической точки зрения к внутренней разработке самих новелл. Что нередко поражает в их композиции, это преобладание эпизода, разработка частностей, невнимательная к условиям общего плана, который они застят, как бы ни были они интересны сами по себе. Уже в «Филоколо» и «Тезеиде», в «Ninfale Fiesolano» и «Фьямметте», мы встречали целые главы и песни, перераставшие целое; для «Декамерона» образцом может служить известная новелла о Чимоне: она и памятна нам исключительно одной своей частью, рассказом о том, как любовь преобразила грубого, неотесанного юношу; но с содержанием самой новеллы он вовсе не вяжется необходимо, им не обусловлен: и не просвещенный любовью, как «Амето», Чимоне мог бы увезти Ефигению, попасть в тюрьму и снова увлечь свою милую. Но такова особенность Боккаччо, что он отдается именно эпизоду, не минует ни одной мелочи, не оглядев ее со всех сторон, не исчерпав до дна, не взяв от нее всего, что она может дать, точно лакомка, медленно смакующий каждую крошку. Эта особенность его таланта, выражающаяся и в его стиле, изобильном и не суггестивном, и делала его поочередно, смотря по качеству материала, то чутким аналитиком, внимательно взвешивающим всякий факт жизни, черту характера, то диалектиком, извлекающим из данного тезиса все, что лежит в нем самом абстрактно, логически. Это то же сочетание видимо противоположных качеств, как в таланте Овидия; у гуманистов оно объясняется любовью к звучной фразе, к общему месту, апофтегме; что в таких случаях ритор нередко перечил психологу, понятно само собою. Недаром флорентийские аристархи упрекали Петрарку, что предсмертная речь Магона в его «Африке» не отвечает ни моменту, ни годам его героя. Петрарка защищается в письме к Боккаччо, допуская, что красноречие, не идущее к лицу и делу, не спасает; в этой ошибке он будто бы неповинен, – и в том же письме он сам противоречит себе, рассуждая по поводу лихорадочной зависти критиков – о лихорадке, которой одержимы лев и коза, с ссылками на классиков и этимологиями. – Когда в новелле Боккаччо Танкред открыл любовную связь своей дочери Гисмонды с худородным Гвискардо, она защищает себя мужественно, не смущаясь, но ее речь в оправдание законов юности, равноправности людей и бессословной любви – защитительная речь, долженствующая показать величие ее духа, слишком размерена для уличенной девушки и переживаемого ею настроения. Так у Овидия, готовясь умереть, Канака сама себя изображает сидящей, с пером в правой руке, обнаженным мечом в левой и хартией, лежащей на ее лоне. Так объясняется странная незастенчивость Гризеиды и Бьянчифьоре у Боккаччо, Миранды – в шекспировской «Буре». Здесь ритор подсказывал психологу.

Разумеется, следует принять в расчет, что, изображая Гисмонду, Боккаччо имел в виду один из тех героических типов, которые жизнь являла редко, и которые невольно принимали статуарный характер антика. Классические увлечения принесли свои плоды: герои и героини не могут не быть величественны, они стоят на котурнах, их речь спокойна и торжественна даже ввиду смерти, как у Гисмонды или у Митридана; сами они слишком сдержанны среди испытаний, как Джиневра, Джилетта или Гризельда. Если в подобных случаях известная деланность подсказана средой, искавшей в древности идеалов казового величия, и риторизм понятен, как средство, в других он сам себе служит целью. Маэстро Альберто, защищающий перед мадонной Мальгеридой свое старческое увлечение, жены, логически оправдывающие свое падение, еще не выходят из правды жизненного типа, но когда Зима, объясняясь с своей дамой, обязанной молчанием, держит ей речь от себя и от нее, когда Тедальдо, вернувшись к своей милой, неузнанный, подробно развивает перед ней, что ее холодность к нему была татьбой и непристойным делом, ибо она отняла у него – его собственность; когда Джизиппо, уступая свою невесту другу Титу, уверяет его, что, отдав ее лучшему, он сам не теряет ее, и оба долго рассуждают на тему о дружбе, – все это выходит из границ психического момента, точно он выделен из действительности, и над ним орудуют отвлечениями, не гнушаясь крайним софизмом. Всего ярче обнаруживается этот прием в новелле о школяре, которого провела вдова, а он отомстил ей, заманив ее, обнаженную, на башню, и, стоя внизу, глумится над ней; большая часть новеллы проходит в обвинительных речах школяра и защитительных речах дамы; те и другие более рассудочны, чем страстны, не забыт ни один аргумент, ни одно положение за и против, ибо не следует «издеваться над учеными», знающими, по большей части, «где у черта хвост». Боккаччо забыл критическое положение своих героев и, войдя в роль школяра, в самом деле, переносит нас в средневековую школу.

Такой же обстоятельностью отличаются и другие части «Декамерона», где только был повод проявить качества стилиста. Начну с элемента описаний. У Боккаччо к ним издавна слабость: в «Филоколо» есть подробные до мелочи описания дворцов, убранства, сцен битвы; «Фьямметта» дала нам картинку байского берега, в «Амето» и «Ninfale Fiesolano» есть несколько пейзажей, вещие сны в «Филоколо» раскрывают симпатии непочатой, дикой природы с элегическим настроением человека, хотя вообще-то сентиментальное чувство природы, которое почему-то ведут от Петрарки, как позднее вели от Руссо, у Боккаччо не развито. Именно о Петрарке он говорит, что его приковывала к Воклюзу «прелесть уединения», манившего к себе поэтов и святых отшельников, потому что в лесах нет ничего искусственного, прикрашенного, вредного для ума. «Все созданное природой просто: там высящиеся к небу буки и другие деревья простирают густую тень молодой листвы, там земля покрыта зеленою травою и испещрена разными цветами, прозрачные источники и серебристые потоки спускаются из плодоносного недра гор; там поют пестрые птички, ветви звучат от веяния мягкого ветерка, резвятся звери; там стада и пастуший дом, либо бедная лачужка; все исполнено покоя и тишины и не только ласкает пресыщенные глаза и слух, но и заставляет ум сосредоточиться, обновляя его усталые силы, возбуждая к размышлению о возвышенных предметах» – и к творчеству. В XI веке Петр Дамиани также воспевал блаженное уединение своей кельи, где для него горели розы любви, цвели в снежной белизне лилии целомудрия, мирт самоистязания, тимьян непрестанной молитвы, где человек снова восходил к Божьему образу, и в борьбе духа и плоти побеждал дух. У Боккаччо центр тяжести переместился: уединение воспитывает поэта, оно необходимо для него, твердит Петрарка, противореча на этот раз Квинтиллиану и Овидию. Идеализация природы была лишь следствием потребности культурного человека уйти в себя, обособиться для себя; в такой природе он был один и естественно переносил на нее то чувство одиночества, которого искал, которое находил и среди молчаливых памятников прошлого. У Боккаччо была археологическая жилка, но не ею одной объясняется, почему одиночество природы так часто совпадает у него с культом старины, почему у его Фьямметты панегирик сельской жизни и первобытной простоты сливается с грустным чувством антика, «нового» для современных умов.

Но такое настроение держится у Боккаччо недолго; что ему нравится – это природа ласковая, смеющаяся, побежденная человеком, устроенная для житья, пейзаж, привольно раскинувшийся на отлогих холмах, сады, расположенные по геометрическому плану, с дорожками, прямыми, как стрелы, и стадами прирученных диких зверей, которых итальянцы держали в своих садах, французы XIV века выставляли в виде декорации при торжественных въездах своих королей. Таков пейзаж в вступлении к III-му дню, таково в конце VI-го описание Долины Дам; ее поверхность «была такая круглая, точно она обведена циркулем, хотя видно было, что это создание природы, а не рук человека; она была в окружности не более полумили, окружена шестью не особенно высокими горами, а на вершине каждой из них виднелось по дворцу, построенному наподобие красивого замка. Откосы этих пригорков спускались к долине уступами, какие мы видим в театрах, где ступени последовательно располагаются от верха к низу, постепенно суживая свой круг. Уступы эти, поскольку они обращены были к полуденной стороне, были все в виноградниках, оливковых, миндальных, вишневых, фиговых и многих других плодоносных деревьях, так что и пяди не оставалось пустой. Те, что обращены были к Северной колеснице, были все в рощах из дубов, ясеней и других ярко-зеленых, стройных, как только можно себе представить, деревьев, тогда как долина, без иного входа, кроме того, которым прошли дамы, была полна елей, кипарисов, лавров и нескольких пиний, так хорошо расположенных и распределенных, как будто их насадил лучший художник этого дела». Небольшой поток, «вытекавший из одной долины, которая разделяла две из тех гор», падая по скалистым уступам, производил приятный шум, «а его брызги казались ртутью, которую, нажимая, выгоняют из чего-нибудь мелкими струйками». Среди долины он образовал «озерко, какие устраивают иногда в своих садах, в виде питомника, горожане, когда есть к тому возможность». Оно так прозрачно, что можно пересчитать на дне его камни, следить за юрканьем рыбы; воду, оказывавшуюся в нем лишней, «воспринимал другой поток, которым она выходила из долины, стекая в более низменные места».

Как далеки мы от непочатой угрюмой природы, питающей думы поэтов и отшельников! Здесь все прилажено, точно по компасу, рукой художника, озерко, что городской руд; пейзаж стилизован до мелочей, нет ни одного не освещенного уголка, все предусмотрено и досказано. Так же обстоятельны и говорливы у Боккаччо описания костюма и женской красоты, не только в «Амето», где они изобилуют, но и в «Декамероне»: припомним там и здесь портрет Фьямметты, костюмы нимф в «Амето», сцену рыбной ловли в 4-й новелле Х-го дня: «две девушки вошли в сад, лет, может быть, пятнадцати, с золотисто-белокурыми, вьющимися, распущенными волосами и легкими венками из барвинка; <…> на них были одежды из тончайшего, белого, как снег, полотна, плотно облегавшие тело сверху до пояса, а затем широкие, как палатка, и длинные до ног. Та, что шла впереди, несла на плече пару сетей, которые поддерживала левой рукой, в правой – длинный шест; та же, которая шла за нею, – на своем левом плече сковороду, под мышкой небольшую вязанку хворосту и таган, в другой руке она держала кувшин с олеем и зажженный факел».

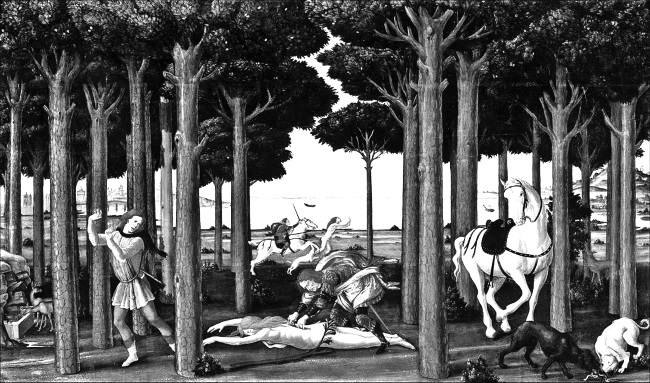

Иллюстрация к новелле «Настаджио дельи Онести».

Художник – Сандро Боттичелли. 1460-е гг.

Если в любви Боккаччо к известным картинам культурной природы сказался итальянский горожанин, то его костюмы и типы красоты обличают культ пластики и прекрасного тела; то и другое навеяно новым настроением вкусов и сказывается в литературе, как чаяние, которое оправдывают несколько позже образовательные искусства.

Средневековая лирика додантовской поры знала красавицу – формулу, несколько реальную: кровь с молоком, слоновая кость с розой, рубин с кристаллом; этих красавиц видели, но в их изображении нет личного момента, наблюдение заслонено типом. У школьно-латинских поэтов можно встретить более пластичные изображения красоты, напоминающие антик – но это литературные перепевы. В живописи держится старый условный тип: овальный склад лица, выпуклый лоб, продолговатые, впалые глаза, полузакрытые и опущенные; неподвижная шея, узкие плечи, тощие члены и плоская грудь; удается лишь выражение спокойствия и экстаза, нестрастных движений лица и тела; однообразно ломающиеся грузные складки костюма, отсутствие светотени и индивидуализации в выражении лица показывают, что художник еще не приучился писать с натуры. Он пишет святых, и небо дает ему тоны, тот «цвет перла», который царит у Данте и поэтов его направления. У Боккаччо все это было перед глазами: и красавица-формула, и мадонны Джотто[134], и античные образцы, не только литературные, но и статуарные, которые начинают ценить, – и явилась любовь к индивидуальному в пластике и жизни, большая раздельность наблюдений, как, например, из его современников у Фацио дельи Уберти. У его красавицы лоб открытый и ровный, глаза широко разрезаны, смотрят серьезно или бегают плутовски; шея поднимается, как «колонна», широкие плечи и развитая грудь; при этом маленькая ножка и белая ручка, красиво выделяющаяся на фоне пурпурного платья. Все это ново, как и вкус к складкам и драпировке там, где можно было забыться в мире нимф, пренебрегая костюмом современной горожанки. Нимфы Амето одеты, как римские статуи, еще преобладают широкие волны ткани, но уже платье открыто с боков и держится от шеи до пояса на пряжках; рукава так же откровенны; концы мантии перекидываются из-под одного плеча на другое, падают двойной складкой на колени, длинной полосой развеваются по ветру, тогда как крохотная черная сандалия едва держится на концах пальцев, отчего ножка кажется еще белее. Встречается и дантовское color di perla[135] (Vita Nuova, canz. 1: Color di perla quasi informa, quale – conviene a donna aver, non fuor misura), удержан и дантовский оборот речи, но в каком новом освещении! У одной из красавиц в «Амето» щеки, что молоко, в которое капнула кровь; когда удалился этот теплый колорит, навеянный жаром, красавица очутилась бледной, как восточный перл (d’oriental perla), не в меру, как пристало женщине (quale a donna non fuori di misura si chiede).

Подобные описания оттеняются другими: туалет молодящейся вдовы в «Corbaccio»[136], наружность уродливой Чуты или служка Гуччо Имбратта, которому на кухне милее, чем соловью на зеленых ветках, любитель женского пола, оборванный и сальный и сорящий обещаниями, точно он сир Кастильонский – все это написано с такими же подробностями, подробностями шаржа. Иной раз, впрочем, одной черты достаточно, чтобы обрисовать целый характер: отъявленный плут Чаппеллетто, лицемер, не верящий ни в бога, ни в черта, должен быть именно небольшого роста и одеваться чистенько.

В деятельности Боккаччо, несомненно, много манеры, стилистической отделки, классического клише, но в основе лежит тонкая наблюдательность человека, рассеявшего в своей книге «De Montibus»[137] столько археологических, естественнонаучных, даже климатических заметок; чувство особи, чутье к человеческому, реальному в его соответствии с миром психики и знакомое нам свойство глаза схватывать в предмете не общее, а массу подробностей, которые художник заносит на полотно, одну за одной, в расчете, что их совокупность произведет впечатление целой жизни. В Боккаччо художник дополняет фотографа; как Петрарка, он видимо любит живопись, требуя для своего пера широкого права кисти, недаром восторгаясь Джотто; не было ничего, говорит он о нем, «что в вечном вращении небес производит природа, мать и устроительница всего сущего, что бы он карандашом, либо пером и кистью не написал так сходно с нею, что, казалось, это не сходство, а скорее сам предмет». Это почти та же характеристика, что у Ф. Виллани; начитанный в историях Джотто явился соревнователем поэтов, изображая то, что те воображали. – Заметка интересная для начала натурализма в литературе и искусстве: в конце XIV-го и начале XV века Якопо Аванци и Мазолино подготовляют его в живописи, переходя от условности старого художественного предания к принципу портрета, к натуре; у Боккаччо реализм наблюдения – такой же признак времени, как и любовь к диалектическому развитию, отвечавшему условным требованиям классически украшенного стиля. Они идут к одной и той же цели, анализу, но еще не спелись, не помогают друг другу. Оттуда своеобразное, не лишенное прелести, впечатление, какое производит на нас проза «Декамерона»; оттуда не предусмотренный часто контраст прозаического положения и торжественной фразы, вызывающий улыбку, точно человек желает рассмешить, а сам не смеется; но оттуда же и излишняя полнота, выписанность: недостает дали, я сказал бы, музыкального элемента, того, что заставляет нас перечувствовать, досоздавать едва намеченный контур дантовского пейзажа. Всякая шутка отчеканена, смех раздается свежий и ровный, нет полусвета и полутеней, из которых неожиданно сверкнет юмор. Все досказано, и мы знаем, как подробно. И не только в описаниях, но и в характеристиках: они также собираются из мелочей, из массы положенных рядом штрихов. Немного таких новелл, как 2-я новелла VIII-го дня, где бы впечатление достигалось сразу, без приготовления.

Жил в Варлунго священник, «молодец и здоровенный в услужении женщинам»; хотя он и не особенно был силен в грамоте, тем не менее многими хорошими и святыми словечками наставлял своих прихожан в воскресенье под ольхой, а когда они куда-нибудь уходили, посещал их жен усерднее, чем какой-либо из бывших до него священников, принося им порой на дом образки, святой воды и огарки свеч и наделяя своим благословением. Случилось ему влюбиться в одну крестьянку, по имени монна Бельколоре; «она в самом деле была хорошенькая, свежая крестьяночка, смугленькая и плотная, более всякой другой годная на мельничное дело. Сверх того, она лучше всех умела играть на цимбалах и петь: “Вода бежит к оврагу”, и когда, случалось, выступала в пляске, вела ридду и балланкио, с красивым, тонким платком в руке, лучше всякой своей соседки. Вследствие всего этого священник так сильно в нее влюбился, что был как бешеный и весь день шлялся, лишь бы увидать ее. Утром в воскресенье, когда он знал, что она в церкви, он, произнося “Господи помилуй” и “Святый боже”, старался показать себя столь великим мастером пения, что, казалось, кричит осел, тогда как, не видя ее, обходился без этого очень легко». Чтобы сблизиться с Бельколоре, он делает ей порою подарки: «то пошлет пучок свежего чесноку, – а был он у него из лучших в деревне, – из своего саду, который он обрабатывал своими руками, то корзинку гороха в стручках, то связку майского лука или шарлоток; а иногда, улучив время, посмотрит на нее искоса и любовно огрызнется; она же, несколько дичась и притворившись, что ничего не замечает, проходила мимо со сдержанным видом, почему отец священник и не мог добиться от нее толку». И вот однажды в самый полдень он плутает зря по деревне, когда ему встретился муж Бельколоре, ехавший в город; он дает ему поручение, а сам, пользуясь его отсутствием, хочет попытать счастья; добрался до дома Бельколоре, вошел, спрашивает: «Господи благослови, кто же тут?» – «Добро пожаловать, батюшка, – отвечает с чердака Бельколоре, – что это вы болтаетесь по такой жаре?» Священник отвечал: «Помилуй бог, я пришел побыть с тобою некоторое время, ибо встретил твоего мужа, шедшего в город». Бельколоре, спустившись, села и принялась чистить капустное семя, которое недавно перед тем смолотил ее муж. Священник начал говорить: «Что же, Бельколоре, ты так и будешь вечно морить меня таким образом?» Бельколоре, засмеявшись, спросила: «Что же я-то вам делаю?» Священник отвечал: «Ты-то мне ничего не делаешь, но не даешь мне сделать, чего я хочу, и что сам бог повелел». Говорит Бельколоре: «Убирайтесь, убирайтесь! Да разве священники такие вещи делают?» и т. д.