Полная версия:

Бог хочет видеть нас другими

Посмотрим на карту Крыма и в Таблицы стрельбы корабельных орудий. Вот дальность стрельбы фугасным снарядом обр. 1928 г.: 305-мм пушек линкора «Парижская Коммуна» – 44 км; 180-мм пушек крейсеров проекта 26–38,6 км; 130-мм пушек старых крейсеров и эсминцев – 25,7 км. Таким образом, линкор «Парижская Коммуна» (с 31 мая 1943 г. «Севастополь») мог обстреливать Симферополь как со стороны Каламитского залива, так и со стороны Алушты. Любая точка Крыма южнее Симферополя была в зоне досягаемости советской корабельной артиллерии. Наконец, боевые и транспортные суда и катера Черноморского флота позволяли осуществлять за несколько часов переброску наших частей как из Севастополя на Южный берег Крыма, так и в обратном направлении.

Десятки торпедных и сторожевых катеров, буксиров, рыболовных сейнеров и т. д. могли без особых проблем брать людей прямо с необорудованного побережья Южного берега Крыма. Да и температура воды позволяла даже вплавь добраться до судов. Вспомним эвакуацию британской армии в Дюнкерке, когда англичане бросили к необорудованному побережью все, что могло плавать – от эсминцев до частных яхт. Пусть погибло несколько эсминцев, но армия была спасена. А у нас с 1 октября по 11 ноября 1941 г. не только не был потоплен, но даже не был поврежден ни один корабль.

Неужели нашим титулованным военным историкам не понятно, что уставшим солдатам куда труднее через горы пробиваться к Севастополю и побережью Южного берега Крыма, нежели быть принятыми на борт кораблей и катеров и через несколько часов прибыть в Севастополь. Почему же их бросили?

Сразу после прорыва немцев на Перекопе адмирал Октябрьский принимает важное решение. В 17 часов 28 октября он садится на эсминец «Бойкий», и через 10 минут эсминец под адмиральским флагом выходит в открытое море. Как не вспомнить адмирала Макарова, который поднял свой флаг на самом лёгком и быстроходном крейсере «Новик» (ненамного больше «Бойкого») и отправился на перехват японских крейсеров.

А куда же направился наш адмирал? В Поти! Для обхода портов Кавказского побережья с целью их подготовки к приему кораблей на базирование.

Вернулся адмирал в Севастополь лишь 2 ноября. Риторический вопрос, а не могли ли это сделать несколько штабных офицеров. Сели бы на гидросамолёты ГСТ или на сторожевые катера типа «МО-4» и провели спокойно подготовку. Я уж не говорю о том, что это можно было сделать на несколько недель раньше.

И вот прямо из рубки «Бойкого» у берегов Кавказа Октябрьский шлет телеграмму начальнику штаба флота «вывести из Севастополя: линкор „Парижская Коммуна“, крейсер „Ворошилов“, учебный корабль „Волга“ и дивизион подводных лодок – в Поти; крейсер „Молотов“ – в Туапсе; лидер „Ташкент“ и один-два эскадренных миноносца типа „Бодрый“, эсминец „Свободный“ и два сторожевых корабля с группой работников штаба Черноморского флота отправить на Кавказ.

В Севастополе приказано оставить охрану водного района главной базы, два эскадренных миноносца типа „Незаможник“, два-три эскадренных миноносца типа „Бодрый“, два старых крейсера и дивизион подводных лодок 1-й бригады; в Балаклаве оставить дивизион подводных лодок 2-й бригады»[71].

И уже в 23 ч. 32 мин. 31 октября линкор «Парижская Коммуна» в охранении крейсера «Молотов», лидера «Ташкент» и эсминца «Сообразительный» вышли из Севастополя и направились в… Батуми.

Итак, старый линкор, не сделав ни одного выстрела для защиты Одессы и Крыма, отправился в самый дальний угол Черного моря. Зачем? Может, для защиты столь важного порта?

3 ноября из Севастополя в Туапсе ушли крейсер «Красный Крым», эсминцы «Бодрый» и «Безупречный».

4 ноября начальник штаба Черноморского флота объявил по флоту, что побережье от Ялты до мыса Чауда занято противником. Ну, казалось бы, настало время для расстрела корабельной артиллерией немцев и румын, зажатых на 2–5-километровой полосе между морем и горами от Ялты до мыса Чауда? Вовсе нет. В объявлении об обстреле немцев ни слова. Далее следовало: «Ввиду этого всем судам запрещалось плавание между этими пунктами севернее широты 44°00′. Крупным кораблям и транспортам при плавании между портами Кавказского побережья и Севастополем надлежало отходить от берега вплоть до параллели 43°»[72].

Напомню, что до 12 ноября 1941 г., когда наши войска уже были выбиты с Южного берега Крыма, потерь от вражеской авиации наши корабли в Севастополе и у берегов Крыма не имели. В Севастополе к этому времени авиацией были потоплены 21 августа несамоходная баржа СП-81 (1021 брт) и 1 октября моторная шхуна «Декабрист» (100 брт). Так что нахождение кораблей в главной базе флота было вполне возможно.

Другой вопрос, что адмирала Октябрьского напугали события 27 октября в Керчи. Местное начальство собрало у мола Широкого 50 вагонов с боеприпасами для 51-й армии, с 1430 выстрелами корабельных 130-мм пушек, а также с имуществом ВВС (2000 бомб ФАБ-100, 3200 бомб ФАБ-50 и 2000 реактивных снарядов). Рядом ещё поставили баржу с боеприпасами.

С 14 ч. 22 мин. до 15 ч. 05 мин. 13 германских самолётов бомбили Керчь. Одна из бомб попала в баржу с боеприпасами. От её взрыва сдетонировали эти 50 злополучных вагонов. Широкий мол и рядом стоявшие корабли были уничтожены. Помимо боеприпасов погибло 3000 т зерна, большое количество угля и разных товаров. Погибло 30 гражданских лиц и ранено 65. Без вести пропали 13 краснофлотцев. Затонули тральщик ТЩ-507 «Делегат» (2010 т, две 45-мм пушки, три 12,7-мм пулемёта), буксир «Володарский», болиндер «Енисей» (450 т), баржи «Туапсе», Б-37 и Б-52.

Надо ли говорить, что керченская трагедия стала результатом не столько действий люфтваффе, сколько следствием преступной халатности керченских властей.

Глава 9 Первая оккупация Керчи

Началом боевых действий у Керчи можно считать 26 июня, когда тральщик Т-412 на подходах к Керченскому проливу со стороны Новороссийска поставил 250 мин.

20 июля постановлением ГКО № 216сс была сформирована Азовская военная флотилия.

Согласно этому постановлению Азовская военная флотилия включалась в состав Черноморского флота и формировалась из мобилизованных судов Народного комиссариата Морского флота: «Штурман», «Мариуполь», «Перванш», «Войков», «Севастополь» и ледокол № 4. Было решено ледокол № 4 вооружить двумя пушками 34К, а остальные – двумя 45-мм орудиями каждое. Срок призыва и оборудования – 25 июля – 10 августа 1941 г. Постановление возлагало на Сталинский обком ВКП(б) и НКМФ обеспечение флотилии в Мариуполе причальным фронтом, судоремонтными мастерскими, складами и жильём.

1 августа в соответствии с докладом Миронова в Обком ВКП(б) о подборе 200 человек партизан (к 5 августа – 300 человек) на Керченском полуострове сформированы: Маяк-Салынская группа, которую возглавил С.Ф. Лейко; Мариентальская – С.Ф. Муханов; Марьевская – Г.И. Подопригора.

14 августа Ставка Верховного Главнокомандующего издала директиву о формировании 51-й отдельной армии на базе 9-го отдельного стрелкового корпуса.

К 1 сентября сформирована Керченская ВМБ, в состав которой вошли: три дивизиона кораблей охраны водного района и две группы кораблей охраны рейдов. За четыре этапа мобилизации керчан в Первую Крымскую дивизию (320-я стрелковая дивизия 51-й армии) ушло более 15 тысяч человек.

Рабочие Керчи построили и снарядили на фронт два бронепоезда – «Войковец» и «Горняк».

17 сентября канонерские лодки Азовской флотилии КЛ-4, «Дон» и «Рион» поддерживали огнём части 51-й армии на Арабатской стрелке.

19 сентября крейсер «Ворошилов» обстрелял позиции противника в районе Скадовск, Хорлы, Алексеевка. Израсходован 151 снаряд калибра 180 мм.

13 октября командиром Азовской военной флотилии назначен контр-адмирал С.Г. Горшков. К Керчи отправлены три канонерские лодки «Дон», «Рион» и КЛ-4.

24 октября 51 армия отступила с тяжёлыми боями на Керченский полуостров. Здесь был образован Керченский оборонительный район, куда вошли силы 51-й армии и Керченской ВМБ (командующий контр-адмирал П.Н. Васюнин).

Во время отступления наших войск с Перекопа генерал-лейтенант Батов был вызван в Севастополь, где на Военном совете ему было приказано взять на себя оборону Керченского полуострова. Батову были подчинены генерал Дашичев и Керченская военно-морская база.

Для доставки Батова в Керчь был выделен эсминец «Незаможник». Не хочется опять задавать риторический вопрос: почему бы генералу не слетать в Керчь на гидросамолёте или не сходить на катере типа «МО-4», а эсминцу «Незаможник» не пострелять бы по супостату на Керченском полуострове или Южном берегу Крыма?

Когда Павел Иванович прибыл в Керчь, доподлинно неизвестно. В своих мемуарах Батов писал: «Уже было темно, когда миноносец отошел от причала. Над Севастопольской бухтой – осветительные бомбы. Самолётов двадцать бомбят стоянку боевых кораблей. Метят и в „Незаможник“. От взрывной волны в одном из отсеков появилась течь. Но вот мы в открытом море. Ночь. Ночь на 6 ноября 1941 года – канун великого праздника нашей Родины, нашей партии»[73].

Но согласно «Хронике…» (Вып. 1. С. 214), эсминец «Незаможник» вышел из Севастополя в 17 ч. 58 мин. 4 ноября и прибыл в Керчь на следующее утро в 9 ч. 00 мин. А 6 ноября «Незаможник» прибыл уже в Новороссийск.

После прорыва немцев в Крым к Керчи отступали войска 9-го стрелкового корпуса (156, 157 и 271-я стрелковые дивизии). Эти дивизии понесли большие потери и были мало боеспособны. Но к Керчи отходили и свежие стрелковые дивизии (106-я и 276-я), однако командиры этих двух дивизий А.И. Первушин и И.С. Савинов потеряли связь с командованием корпуса и с соседями и отступали самостоятельно.

И командование 51-й армии, и командиры отдельных частей надеялись закрепиться на Ак-Монайском перешейке, соединяющем Керченский полуостров с остальным Крымом. Приказ о строительстве линий укреплений на Ак-Монайском перешейке был отдан командующим 51-й армией Кузнецовым ещё 30 августа 1941 г.

18 октября с ходом работ познакомился А.Ф. Хренов, позднее вспоминавший: «Все делалось здесь основательно, в полном соответствии с требованиями военно-инженерного искусства. Ак-Монайский укрепрайон уже существовал, так сказать, вчерне»[74].

Тыловая позиция поперек полуострова от селения Окречь до Саки в оперативном отношении была невыгодной. Возведенные на ней кое-какие сооружения не были использованы. Оборонительные работы вокруг городов и на горных дорогах были далеки от завершения. Ак-Монайские позиции занимала 320-я стрелковая дивизия (бывшая 1-я Крымская).

В 19 часов 3 ноября германская 170-я пехотная дивизия заняла Феодосию. А 4–5 ноября наши отступающие войска вышли на Ак-Монайские позиции. «На позиции их никто не встречал, не развертывал в боевой порядок; не было тут никаких запасов; не была проложена и связь. Несмотря на это, отошедшие дивизии развернулись на позиции в боевой порядок: 106, 271, 320, 157-я и на самом левом (южном) фланге 156-я стрелковые дивизии»[75].

Замечу, что отдельные подразделения и группы красноармейцев уже с 31 октября пересекали Ак-Монайские позиции и бежали далее, прямо к переправе на Кавказ.

В середине дня 3 ноября советские войска без боя оставили г. Феодосию, куда после 19 часов вошли немцы.

7 ноября сухопутное и морское начальство в Крыму получило директиву Сталина за № 1882, где говорилось: «Главной задачей Черноморского флота поставить активную оборону Севастополя и Керченского полуострова всеми силами…

Все три старых крейсера и старые эскадренные миноносцы держать в Севастополе. Из этого состава сформировать маневренный отряд для действий в Феодосийском заливе по поддержке войск, занимающих Ак-Монайские позиции.

Отряду Азовской флотилии поддерживать войска на Ак-Монайских позициях с севера.

Линкор и новые крейсера базировать в Новороссийске, используя их для операции против берега, занятого противником, и для усиления отряда старых кораблей. Базирование эскадренных миноносцев установить по вашему усмотрению»[76].

Действительно, узкий перешеек в районе Ак-Моная простреливался на всю ширину не только крупнокалиберными орудиями, но и 130-мм, и даже 100-мм корабельными пушками как со стороны Черного, так и со стороны Азовского моря. А линкор «Парижская Коммуна» и крейсера «Молотов» и «Ворошилов» могли обстреливать весь Керченский полуостров. Но, увы, этого сделано не было. Вместо того чтобы поддерживать свои войска на Керченском полуострове, линкор, крейсера и эсминцы Черноморского флота искали себе убежище в портах Кавказа или в лучшем случае использовались в качестве транспортных средств.

В итоге германские войска задержались на Ак-Монайских позициях не более дня. 7–8 ноября на несколько часов нашим войскам удалось удержаться на промежуточной позиции у станции Семь Колодезей, где для обороны был использован старинный Турецкий вал. К 17 часам противник занял железнодорожную станцию Семь Колодезей и село Каджалар.

8 ноября немецкая авиация ожесточенно бомбардировала переправы в Керченском проливе и Керченский аэродром. Одна бомба попала в плавучий док, используемый в качестве парома. Аэродром был поврежден, на нем были подожжены два истребителя МиГ-3. В воздушном бою сбит один Ю-88.

Наша 63-я авиабригада бомбардировала войска противника на поле боя. Сброшено 252 авиабомбы ФАБ-100. Согласно донесению командира 63-й авиабригады уничтожено 48 танков. Здесь и далее я подобные «охотничьи рассказы» буду оставлять без комментариев, предоставив это сделать читателю.

К исходу 9 ноября немцы достигли пунктов: Большой Бабчик, станция Бегерово, отметка 127,7, село Чурубаш, Орта-Эти и северной части озера Тобечикского.

Авиация Черноморского флота содействовала частям Красной армии на Керченском полуострове. 27 самолётов ДБ-3 бомбили немецкие мотомехвойска в районе села Марфовка. Уничтожено 53 автомашины, 8 танков, 20 повозок и значительное количество живой силы. В воздушном бою был сбит один Ме-109. Два бомбардировщика ДБ-3 не вернулись с задания и один ДБ-3 разбился при посадке.

Несколько слов стоит сказать о Керченской военно-морской базе, созданной 23 августа 1941 г. К концу сентября 1941 г. Керченский полуостров защищали 10 береговых стационарных батарей, в которых было 37 орудий. Это батарея № 29 (четыре 180-мм установки МО-1—180), батарея № 33 (три 203/50-мм орудия), батарея № 48 (четыре 152/45-мм пушки Кане, а также шесть 130-мм, восемь 100-мм, восемь 76-мм орудий и четыре 45-мм пушки 21К. Кроме того, девять батарей располагались по берегу от Феодосии до Керчи.

На Керченском полуострове дополнительно были установлены батареи 65-го зенитного артиллерийского полка: в районе Керчи – два дивизиона (54-й и 136-й – 6 батарей) и в районе Феодосии две батареи (56-й отдельный зенитный артдивизион).

В районе Керчи базировались три эскадрильи – 45-я и 46-я гидросамолётов и 93-я истребительная.

Оборону с моря Керченской ВМБ обеспечивали 5-й дивизион тральщиков и отряд торпедных катеров.

Вокруг города Керчь, являвшегося основным портом снабжения 51-й армии, силами населения и моряков было начато строительство оборонительных позиций, но закончить его не успели.

Керченская ВМБ имела свои стрелковые части: 9-ю бригаду морской пехоты (4500 человек), 8-й местный стрелковый батальон, отдельную саперную роту, батальон призывников-краснофлотцев (1426 человек, которых даже не вооружили). 4 октября в Керчь прибыл 14-й отдельный батальон морской пехоты (869 человек), сформированный в Москве.

Всего, таким образом, Керченская ВМБ насчитывала 7,5 тысячи бойцов и командиров.

9—10 ноября была произведена фактически единственная попытка поддержать гибнущие советские войска на Керченском полуострове огнём кораблей Черноморского флота. В 22 ч. 25 мин. 9 ноября крейсер «Молотов» вышел из Туапсе в район Феодосия – Чауда для оказания артиллерийской поддержки частям Красной армии. С 4 ч. 45 мин. до 4 ч. 53 мин. 9 ноября он выпустил 110 снарядов по пунктам скопления войск противника в районе селений Асун-Альчик, совхоз «Кенегез», Марфовка и Новоселовка.

На следующую ночь «Молотов», маневрируя южнее Эльчан-Кая, обстрелял скопления немецких войск в пунктах: Султановка, Джеллькеджи-Эли и Марфовка. Обстрел был закончен в 5 ч. 06 мин. Выпущено 100 снарядов.

Согласно донесению командира «Молотова» на обратном пути в Туапсе крейсер дважды безрезультатно был атакован германскими самолётами.

В ночь на 10 ноября береговая батарея № 29 впервые открыла огонь по немцам, а канонерские лодки «Рион», «Буг» и «Днестр» на Азовском море поддержали огнём наши части. На Чёрном море в районе Камыш-Буруна немцев обстреливал монитор «Железняков» (Дунайская флотилия). К исходу дня 10 ноября немцы всё же заняли Камыш-Бурун, после чего монитор ушел в Керченский пролив.

11 ноября немцы предприняли решительное наступление на Керчь и к концу дня вышли на рубеж: Кезы, Малый Бабчик, совхоз Туркмень, Александровка и Камыш-Бурун.

11 ноября авиация Черноморского флота произвела 73 самолёто-вылета, из них 27 – ДБ-3, 23 – МБР-2 и 23 – истребителями. Уничтожено 90 автомашин, 15 танков и значительное количество живой силы противника. Не вернулся с задания один ДБ-3.

По распоряжению вице-адмирала Левченко из Новороссийска в Керчь была направлена 302-я горнострелковая дивизия. Но сделано это было с большим опозданием, и 11 ноября части ещё только подходили к переправам через Керченский пролив.

12 ноября немцы овладели рядом командующих высот, что позволило им обстреливать город и порт Керчь, в том числе Широкий мол. В 2–3 км от города в Солдатской слободе части моряков и 156-й стрелковой дивизии с трудом сдерживали противника.

Авиация Черноморского флота действовала по войскам противника на керченском направлении и произвела 58 самолёто-вылетов. Было уничтожено до 100 автомашин, 10 танков, 30 повозок и до 500 человек немецкой пехоты, подавлены две огневые точки и две батареи полевой артиллерии. В воздушном бою самолётами ДБ-3 было сбито два немецких самолёта Ме-109. Один ДБ-3 сделал вынужденную посадку.

13 ноября наше командование уже решило оставить Керчь. По приказу начальства в городе были взорваны склады горючего, завод им. Войкова, стройки, плавучий док, электростанция и водопровод.

В этот день через пролив на Кавказ было перевезено 15 тысяч красноармейцев и краснофлотцев.

14 ноября советское командование приняло решение провести окончательную эвакуацию Керчи в ночь с 15 на 16 ноября. Корабли Азовской флотилии продолжали оказывать огневую поддержку частям Красной армии в районе Керчи.

10—14 ноября правый фланг наших войск поддерживали канонерские лодки «Днестр» и «Рион», а левый – бронекатера и плавбатарея № 4 Дунайской флотилии.

С 11 по 14 ноября канонерские лодки «Рион», «Днестр» и «Буг» неоднократно подвергались налётам авиации противника. В результате «Рион», получивший значительные повреждения, выбросился на берег у мыса Ахиллеон, но позже был снят и уведен. 13 ноября «Буг» получил две небольшие пробоины в борту, причём на нем было выведено из строя 130-мм орудие. На канонерке «Днестр» вышли из строя динамомашины.

13 ноября нарком Кузнецов приказал эвакуировать артиллерию с Керченского полуострова и установить её «в районе мыса Тузла и в северо-западной части Таманского полуострова».

15 ноября линия фронта проходила между пунктами: Булканак и Катерлез, до железной дороги на Керчь и по южной окраине Керчи до горы Митридат. Пристань Широкого мола в Керчи находилась под обстрелом немецких пулемётчиков. Противник установил полевую батарею в районе крепости Керчь и обстреливал проходившие в проливе суда. На мониторе «Железняков» и транспорте «Шахтер» были раненые. Но монитор продолжал вести огонь. Получившие же повреждения канонерские лодки Азовской флотилии ушли, а кораблей Черноморского флота попросту не было видно. Лишь монитор «Железняков» поддерживал огнём левый фланг наших войск.

Стоит заметить, что в ходе боев шла непрерывно переброска свежих сил с материка. Так, 10 ноября на полуостров был переброшен 825-й полк 302-й стрелковой дивизии.

14 ноября началась эвакуация Керчи, которая продолжалась до 5 ч. 30 мин. 17 ноября. Переправа осуществлялась на нескольких десятках пароходов, сейнерах и различных гражданских плавсредствах.

Как писал А.В. Басов: «В документах Азовской флотилии имеется указание, что её корабли снимали войска 51-й армии с северного берега полуострова с 17 по 23 ноября 1941г. Архивные документы пока не раскрыли общее число эвакуированных войск. По нашим подсчётам, с Керченского берега было вывезено около 50тыс. человек. В составе 106-й дивизии был 5481 человек, в 156-й дивизии – 2733 человека. Сохранили свою боеспособность 157, 271, 276, 320-я дивизии, а также 9-я бригада морской пехоты, которые развернулись для обороны Таманского полуострова»[77].

В ходе эвакуации 15 ноября авиацией у косы Тузла был потоплен транспорт «Горняк» (965 брт), а 18 ноября там же – спасательный буксир «Силин».

В боях за Керченский полуостров и при эвакуации наши войска понесли огромные и в основном неоправданные потери. Полуостров можно было удержать, вовремя доставив свежие части с Кавказа и обеспечив огневую поддержку со стороны Черноморского флота. Сделано это не было. А вместо виновников – наркома Кузнецова, командующего Черноморским флотом Октябрьского и др. – Ставка нашла козлов отпущения помельче. За оставление Керчи вице-адмирал Левченко был отдан под суд, разжалован до капитана 1-го ранга и назначен комендантом Кронштадта. Комкор Дашичев отдан под суд. Маршал Кулик по совокупности сдачи Керчи и Ростова разжалован в генерал-майоры и отправлен в распоряжение наркома обороны СССР.

Глава 10 Подготовка главной базы к обороне

Как уже говорилось, с 1854 по 1921 г. все наши военно-морские базы брались только с суши. Но, увы, в 1930-е годы ни сухопутное, ни морское начальство не интересовалось обороной военно-морских баз с суши. 16 декабря 1940 г. нарком ВМФ Кузнецов приказал организовать сухопутную оборону главных баз флота. Однако командующий Черноморским флотом Октябрьский вместо того, чтобы немедленно начать строить укрепления вокруг Севастополя, благо уже полтора года шла Вторая мировая война, лишь 3 февраля 1942 г. удосужился назначить комиссию для рекогносцировки рубежа сухопутной обороны.

Комиссия эта под председательством П.А. Моргунова наметила рубеж обороны от побережья восточнее Балаклавы через Сапун-гору, гору Сахарная Головка до реки Кача (высота 145,1 – отметка 74,0 – Сапун-гора – Сахарная Головка – высота 120,1 – Камышловский овраг – отметка 71,9 – овраг Барак – по реке Кача до горы Тюльку-Оба). Фронт обороны, проходивший в 5–8 км от города, был разделен на три сектора и два самостоятельных боевых участка – Балаклавский и Городской (Севастопольский).

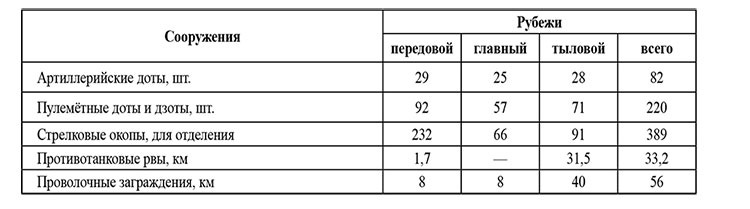

Фактически работы по сооружению укреплений у Севастополя начались 3 июля 1941 г., то есть уже после начала войны. К началу ноября система обороны Севастополя включала в себя три рубежа: передовой, главный и рубеж прикрытия эвакуации.

Передовой рубеж обороны Севастополя проходил в 16–17 км от города. Протяженность рубежа по фронту достигала 40 км, а полоса обороны на нем имела глубину в 1,5–2,5 км. Командные высоты перед этим рубежом находились в руках противника, незначительная же удаленность рубежа от города позволяла противнику вести обстрел города и аэродромов дальним артиллерийским огнём.

Главный рубеж обороны проходил в 12–14 км от города. Его протяженность равнялась примерно 30 км, глубина обороны – от 1,5 до 3 км. В случае отхода наших войск на этот рубеж основные командующие над местностью высоты находились бы в руках противника.

Рубеж прикрытия эвакуации командовал над лежащей впереди его местностью, но из-за отсутствия растительности хорошо просматривался противником. Это облегчало авиации и артиллерии противника наносить удары по рубежу, протяженность которого равнялась 27 км, а глубина обороны на нем – от 1 до 5 км. В рубеж прикрытия эвакуации включался и рубеж, непосредственно прикрывавший Севастополь (Стрелецкая бухта, хутор Дергачи, Инкерман).

Ни один из рубежей к началу боевых действий не был завершен строительством.

Положение к 1 ноября 1941 г. на трёх рубежах обороны Севастополя

Перед всем передовым рубежом обороны было установлено 1700 погонных метров противотанковых надолб, 8726 противотанковых мин, 850 противопехотных мин, 29 фугасов.

На танкоопасных направлениях Дуванкойского и Аранчинского опорных пунктов были подготовлены огневые завесы, для которых использовались трубопроводы, уложенные в железобетонных лотках перпендикулярно этим направлениям и снабженные на обоих концах напорными баками с горючей жидкостью. Жидкость могла выпускаться из труб и поджигаться при помощи бутылок с горючей смесью специальными командами.

Основу огневой мощи Севастополя составляли 8 стационарных береговых батарей и 2 подвижные батареи (№ 724 и 725), оснащенные гаубицами-пушками МЛ-20. Из зенитных средств ПВО флота для обороны главной базы кроме 61-го зенитно-артиллерийского полка были вновь сформированы 62-й полк, 71-й и 92-й отдельные зенитные артдивизионы. Кроме того, из района Евпатория – Саки – Сарабуз отошли к Севастополю 25, 26 и 114-й отдельные зенитные артдивизионы, а несколько позднее из района села Фрайдорф, села Ишунь – 122-й зенитно-артиллерийский полк. Таким образом, к началу обороны главной базы её ПВО насчитывало 40 зенитных батарей (160 76-мм зенитных пушек обр. 1915 г., 1928 г., 1931 г. и 1938 г.), 7 батарей малого калибра (45-мм пушки 21К и 37-мм автоматы), пулемётный и прожекторный батальоны, 215-й отдельный воздухоплавательный дивизион аэростатов заграждения, дымомаскировочный отряд, посты ВНОС и радиолокационные установки РУС-2.