Полная версия:

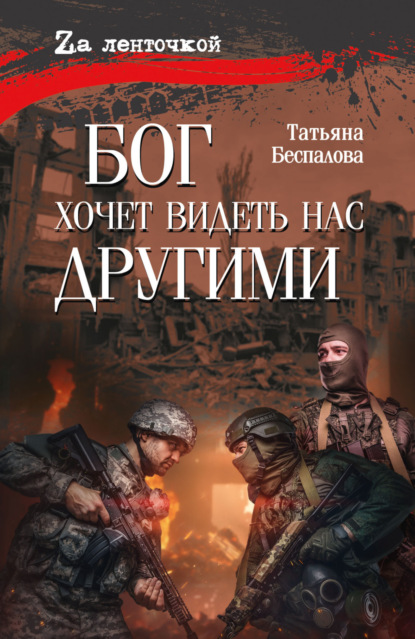

Бог хочет видеть нас другими

Герої 128 підрозділ ЗСУ.

19 августа 2022 года.

Да, нам бывает страшно, это нормально. Но мы держимся, потому что мы воюем за жен и детей, за нашу землю и человеческие ценности. Нам страшно, но мы боремся со страхом и идем вперед.

Надеюсь, что когда война закончится, мы пересажаем военных преступников из рф и расстреляем генералов-предателей ЗСУ.

Нашему хлопцу нет дела до политики, экономики, продажных чиновников и прочей чешуи… Он воюет, потому что мужик. Он видит жизнь насквозь. Всех предателей на оккупированных рф территориях мы накажем.

Я никогда не хотел быть в армии, считал, что служить – дело недоучек и бездарей. Но оказалось, что служба – настоящее мужское дело. Казнить предателей, защищать матерей – так делали наши предки, их кровь в наших жилах.

Свинорусы в боте спрашивают, почему на их поганом языке пишу. Отвечаю – чтоб орки могли прочесть и знали, что с этой стороны воюют настоящие титаны.

Контрнаступление нужно не для того, чтобы освободить жителей Херсона, Мелитополя и т. д. Все, кто там остался – коллаборанты фашистов. Нам нужна земля наших предков, без предателей и орочьей нечисти.

Я устал терпеть, теперь всю правду буду говорить здесь.

Про победы и поражения, про героев – хлопцев и пидоров – командиров, про родственников, которым по 5 месяцев не отдают трупы, и предателей из наших деревень.

Соломаха опубликовал текст, на который тут же посыпались десятки лайков, дезлайков и прочих так называемых «реакций». Соломаха как зачарованный смотрел на экран смартфона, ожидая, когда же поток общественного признания иссякнет. Он думал о Шумере. Вот если бы…

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

«Вижу призрака! Вижу призрака!» (укр.)

2

– Говори на мове – иностранцы услышат, опять будет дело (укр.).

3

– Нельзя. Не по уставу (укр.).

4

– И что это за книжку читает Соломаха? Война, агрессор наступает, а он на боевой позиции книжки читает.

5

– Почему ты не на украинском говоришь, Соломаха? Я не понимаю по-русски.

6

– Два месяца воюем, а ничего не получали… (укр.)

7

– Мои уши устали от орочьего языка (укр.).

8

– Слышал, Клоун? Виллем Ценг Колодко тебя изнасилует, но ты об этом никому не говори (укр.).

9

Запрещён в РФ.

10

Иноагент.

11

Иноагент.

12

Иноагент.

13

Иноагент.

14

Иноагент.

15

Запрещён в РФ.

16

Запрещён в РФ.

17

– И почему ты всегда, ну вот всегда говоришь только по-русски? Мовы для тебя не существует! Из-за таких, как ты, и разразилась эта война! Как же по-другому, если половина граждан говорит на языке агрессора? (укр.)

18

– Русская с хохлушкой ругается. Сейчас будет хорошая драка. Я ставлю на Украину, а ты, Клаус? (нем.)

19

– Позвать кёльнера или сразу полицию? (нем.)

20

– Ненавижу москалей! Хуже их только кацапы! (укр.)

21

– Мы расплатились по счёту. Всё в порядке, господа… (нем.)

22

– Не ссорьтесь! (нем.)

23

– Помощница? Или нет? (укр.)

24

Чья страна, того и вера (лат.).

25

– Я по-русски не понимаю. По-украински говори (укр.).

26

– И вообще, Тимофеем меня называй. Мы не на хазе какой-нибудь, а в армии (укр.).

27

Европейцы (укр.).

28

– Не стоит. Он уже мертвец (англ.).

29

– Перебиты обе ноги. Возможно повреждена бедренная артерия. Ранение, несовместимое с жизнью. Он истекает кровью (англ.).

30

– Птаха? Это тот хорошенький мальчик с синими глазами? Он идёт сюда? Какая прелесть! (англ.)

31

– Жалкое зрелище. Но зачем убивать? У меня есть средство хорошего обезболивания. На какое-то время ваш товарищ превратится в овощ (англ.).

32

– Нашим друзьям нужна помощь. Ну-ка, Вильям, берись (англ.).

33

Преподобный (англ.).

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов