Полная версия:

Кто? «Генсек вождя» Александр Поскребышев

Алексей Бархатов

Кто? «Генсек вождя» Александр Поскребышев

Я устал от двадцатого века,От его окровавленных рек.И не надо мне прав человека,Я давно уже не человек.Владимир СоколовБыл кровавым, был продажным,Едким, словно ржа и дым,Но каким бы ни был страшным —Был ты все-таки моим.Инна ЛиснянскаяАвтор выражает признательность за ценные консультации своему коллеге и другу, доктору исторических наук Нине Михайловне Молевой.

АФК «СИСТЕМА»

совместно

с Российским государственным архивом

социально-политической истории

представляют

Страницы советской истории. Беллетристика

Научный консультант серии «Страницы советской истории»

А.К Сорокин

© Бархатов А.А., 2021

© Фонд поддержки социальных исследований, 2021

© Российский государственный архив кинофотодокументов, иллюстрации, 2021

© Российский государственный архив социально-политической истории, иллюстрации, 2021

© Политическая энциклопедия, 2021

Часть первая

Глава первая

«Что ж такое-то?! Не везет, так не везет! Саженей десять речного крутояра обнырял и облазил, никак не меньше, а в холщовом мешочке всего четыре средненьких рака. Раньше такого не было. Уже губы синеть начали, мурашки по коже пошли, зубы нет-нет, а стучат, друг о друга греются… А как с таким уловом вертаться? Стыдно. Проще выпустить… Ну нет, характер не тот!»

Многие деревенские пацаны, для которых охота на усатых дело сызмальства привычное, всегда завидовали сыну сапожника Сашке Поскребышеву – говорили, что Поскребена редкий везунчик. А он только ухмылялся в ответ: «Места знать надо!» Маленький, юркий, глазастый, выносливый, ныряет как лягушонок и под водой ведет себя тихо, сторожко, ил со дна не поднимает, под любой холуницей-коряжиной пролезет в поисках рачьих нор. А этих коряжин в их реке хватает. Потому и сама прозвана Холуницей. За пару часов с его сноровкой и ведро запросто собрать. И вот на тебе!

«Не-е-т, никак нельзя оплошать! Нырну-ка я еще вот сюда, поглубже. Ну, точно! Она! Всем норам нора! Почти ладонь влезает и уходит вбок! Хитрющий, видать, рак попался! Но и я не лыком шит. Ага, ну вот наконец и цапнул, милок! Попался! Сейчас я тебя… Сейчас… А рак-то, похоже, крупный, матерый, намертво вцепился клешнями в пальцы и не отпускает. Погоди, погоди, деваться тебе теперь некуда!.. Мы теперь заодно!»

Но Сашка почему-то никак не может вытянуть усатого! Трясет, крутит пальцами, а не может! Не может! Уже уперся пятками в глинистый берег, тянет, тянет руку, а она будто завязла, будто приросла, не тянется! Чем же так зацепился его противник, откуда у него такая сила?

Сердце испуганно заторопилось в груди, воздух совсем кончается, рот вот-вот хлебнет воды, а вынырнуть или хотя бы высунуться на поверхность никак не получается! Сашка отчаянно колотит ногами, скользит, отталкивается от дна, от берега, поднимает тучу ила. И наконец в этой мути будто видит, как глаза и усы рака показываются из норы, становятся все больше и больше. Рак не меньше его самого! Нет, даже больше! А громадные клешни намертво стиснули руку. «Бакуленя-я-я!» – булькая сквозь воду, зовет он своего закадычного друга…

И просыпается. Весь всполошенный, мокрый, озябший, словно и впрямь только что вынырнув из уральской реки. Оглядывается полусонными глазами. Вздыхает облегченно. Нет, конечно, он давным-давно вырос, уехал из родных вятских мест. И сейчас у себя на служебной даче, в Архангельском.

Августовское солнце уже вовсю играет за задвинутыми шторами. Слышен приглушенный детский смех. Который теперь час? Организм привык к короткому отдыху – приезжаешь под утро, а к полудню уже надо снова быть на рабочем месте. Но сегодня – суббота, можно было немного расслабиться. Потянулся к тумбочке. Взял часы. Все точно. Без пяти час. Человек спит, а мозг на службе круглосуточно. Дал ему с ночи задание, и отдыхай спокойно, он не подведет.

Поскребышев быстро встал, подошел к окну, раздвинул шторы, потянулся, повращал головой, потом руками, поприседал, мысленно отходя от приснившегося.

Сон этот являлся ему уже не впервые. Чуть в разных вариациях. Стал сродни любимым фильмам Хозяина, которые крутят повторно по десятку раз в кремлевском зале. Только он, Сталин, может заказывать их заранее, согласно настроению. Поскольку категорически не любит неожиданности, предпочитает все надежное, проверенное. Точно знает, что нужно в тот или иной момент для душевного равновесия, что способствует направлению мыслей. Причем восприятие его часто оказывается как бы на контрапункте к реально происходящему. Когда его ожидают видеть гневным, он спокоен, ждут веселья – наблюдают печаль или едва скрытое недовольство.

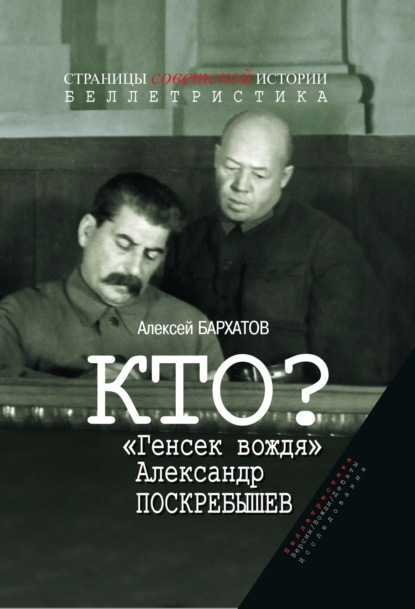

В.М. Молотов, И.В. Сталин и А.Н. Поскребышев в президиуме XVII съезда ВКП(б) во время очередного заседания. 26 января -10 февраля 1934. [РГАСПИ. Ф. 558. Оп.11. Д. 1659. Л. 4 об.]

Некоторые втихомолку удивлялись, зачем по стольку раз смотреть тот или иной фильм. Но экран для него чаще всего не самоцель, а лишь фон, аккомпанемент, своеобразный тапер в том немом кино, которое прокручивается в данный момент в его собственной голове. И вот этот сюжет, этот сценарий, этот замысел знает только он, а вовсе не сидящие рядом. Они, конечно, чутко следят за вождем во время всего сеанса, пытаются уловить и подхватить его реакции на то, что сами видят на экране. Наверняка известно только одно – Сталин не терпит всяческих любовных сцен, сентиментальных эпизодов, предпочитает более энергичное, динамичное развитие сюжета – погони, драки, стрельбу. Но догадаться о его внутреннем состоянии, попробовать спрогнозировать дальнейшее поведение Хозяина, его реакции, его слова редко удается даже, казалось бы, давно изучившему характер вождя Поскребышеву.

Он был практически уверен, что именно абсолютная тишина мешает думать Хозяину, расслабляет или, скорее, даже угнетает его. Его мыслям, чтобы обрести силу и стройность, надо преодолевать какой-то внешний, пусть даже звуковой барьер. Он черпает энергию в этом преодолении. Поскребышев не раз подмечал, как, прослушав, причем далеко не первый раз, «Пиковую даму» или «Хованщину», «Князя Игоря», «Ивана Сусанина», Сталин тут же по возвращении из Большого театра собирал какое-то важное совещание или что-то писал, диктовал Поскребышеву, вызывал стенографистку.

Он любил работать при включенном радио или поставленной на патефон пластинке, которых было великое множество в его коллекции. Он их часто слушал и даже оценивал по-своему, ставил поощрительные крестики. Поскребышев даже попробовал было расставлять их соответственно. «Русский» и «Бессарабский» марши отмечены восемью крестиками, «Марш танкистов» – семью, ария Карася «Ой, щось дуже загулявся» из оперы «Запорожец за Дунаем» – пять крестиков и пометка «Очень хорошо!» Но у Хозяина был здесь свой порядок. Нередко ставил «На сопках Маньчжурии», «Варяг», «Прощание славянки»… И Вагнера, и оперетту, и ансамбль Александрова…

Помнил Поскребышев и тот случай, когда в 1943 году вождь в радиоприемнике услышал Двадцать третий концерт Моцарта. И тут же, заметно взволнованный, попросил позвонить руководству Радиокомитета и спросить, есть ли у них эта запись в исполнении Юдиной. Те сказали, что, конечно, есть. Хотя на самом деле концерт передавался вживую. Но если ответить Сталину «его нет», так завтра могут сказать и о тебе самом.

Вызвали Юдину и оркестр. Похоже, все дрожали от страха. Трижды за ночь, как потом рассказали Поскребышеву знакомые музыканты, пришлось менять дирижера. Так или иначе, запись к утру была готова. Единственную сделанную копию прислали в Кремль.

Вскоре после этого Юдиной по поручению Хозяина отправили конверт с двадцатью тысячами рублей. И получили ответ, который, естественно, первым вскрыл Поскребышев: «Благодарю Вас, Иосиф Виссарионович, за Вашу поддержку. Я буду молиться за Вас день и ночь и просить Господа простить Ваши огромные грехи перед народом и страной. Господь милостив, Он простит Вас. Деньги я отдала в церковь, прихожанкой которой являюсь».

Ответная речь А.Н. Поскребышева на вручение ему М.И. Калининым ордена Ленина в Кремле. Март 1939. [РГАКФД]

Поскребышев поколебался, но все же положил письмо в папку с почтой. Сталин прочел письмо и молча отложил на левый край. Между ним и Поскребышевым уже давно было принято особое «районирование» поверхности стола, заменявшее собой традиционную визу. В конце дня Александр Николаевич уверенно распределял этот пасьянс по соответствующим папкам, и документы шли по назначению. Левый край означал личный архив вождя. Юдину никто не тронул.

Почему этот эпизод возник сейчас в его памяти, Поскребышев едва ли смог бы ответить. Чего только не вмещала она…

Кстати, название одной из полюбившихся Сталину американских кинолент, пожалуй, вполне подходит и к сновидениям Поскребышева – «Я умираю с каждой зарей». Сталин смотрел этот фильм уже раз двадцать. Что-то привлекало его, причем едва ли в сюжете, скорее в той самой динамике, располагающей к собственным размышлениям. Впрочем, иногда Сталин во время молчаливого просмотра вдруг слегка поворачивал голову и разряжал длительную напряженность окружающих какой-то простой репликой, смехом или жестом.

К своему навязчивому сну Александр Николаевич тоже как-то попривык. Даже в шутку поделился им с тем самым Бакуленей, дружком и полным тезкой, с которым вместе пели в сельском храме Ильи Пророка, сидели за одной партой в земском училище. Поскребышев потом отправился в Вятское фельдшерское училище, а Бакуленя в Саратовский университет и нынче стал замечательным врачом, главным кремлевским хирургом Александром Николаевичем Бакулевым. Он внимательно выслушал друга, по хирургической привычке вертя в пальцах спичечный коробок, и воспринял все это вполне серьезно, настоял на обследовании, нашел признаки аритмии, сердечной недостаточности, прописал лекарства и режим.

Год назад Бакулев убедительно посоветовал еще одному их общему приятелю, герою Арктики, бравому Ивану Дмитриевичу Папанину оставить пост начальника Главсевморпути и заняться наконец своей стенокардией. И если уж нервничать, то исключительно во время совместной рыбной ловли в привычной компании с Поскребышевым, адмиралом Кузнецовым и генералом Хрулевым. Вот и Александру Николаевичу полный его тезка настоятельно порекомендовал соблюдать режим.

Но какой может быть режим? Стоит только заикнуться Хозяину, как тот своему «Санчо Пансе» Поскребышеву тут же найдет свои «фирменные» кавказские снадобья. Врачам Сталин давно не доверяет, живо помнит, как четверть века назад ему самому удаляли аппендикс в Боткинской больнице и он чуть было жизни не лишился, но частью желудка пожертвовал, помнит, чем когда-то закончилась пустяковая операция для сорокалетнего Фрунзе, как не уберегли сорокачетырехлетнего Щербакова, как давно мучается с сердцем его любимец Жданов.

Да и свое продолжительное недомогание нынешней весной связывал не столько с кишечной инфекцией, сколько с приемом таблеток сульгина. А может, это был вовсе и не сульгин? Рецепты ему с тех пор выписывались исключительно на вымышленные фамилии. Причем именно бывшим фельдшером Поскребышевым. А сам вождь по обыкновению продолжает лечиться грузинскими винами, русской баней да особыми отварами трав – мятой, ромашкой, шалфеем, – которые делает ему на ближней даче любимая сестра-хозяйка Варечка Истомина. И другим Хозяин свою винную методику настоятельно рекомендует. Причем от каждой хвори свой сорт – «оджалеши», «мукузани», «киндзмараули», «цоликаури», «хванчкара»… А потом непременно уточняет: «Ну как? Помогло?» И никто еще не отважился сказать, что нет.

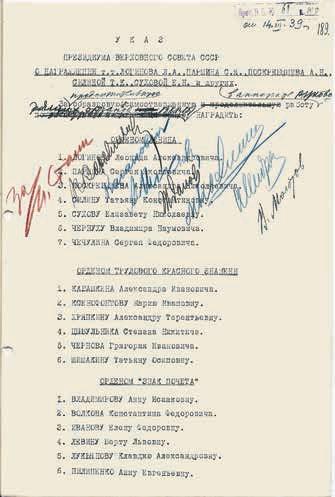

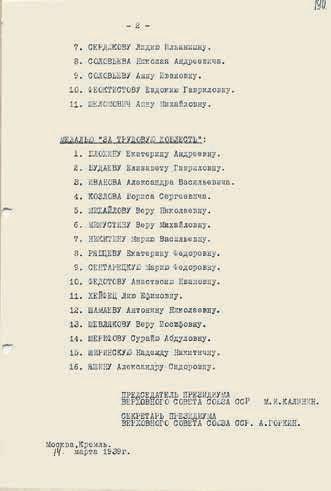

Проект Указа Президиума Верховного Совета СССР о награждении Л.А. Логинова, С.Я. Паршина, А.Н. Поскребышева, Т.К. Силиной и других (Утвержден постановлением Политбюро ЦКВКП(б) 14 марта 1939 г.) 14 марта 1939

Подлинник. Машинописный текст. Подписи – автографы И.В. Сталина, К.Е. Ворошилова, Л.М. Кагановича, А.И. Микояна, А.А. Жданова, М.И. Калинина, А.А. Андреева, В.М. Молотова.

[РГАСПИ. Ф. 17. Оп.163. Д. 1216. Л. 189–190]

Поскребышев читал, что при царе-батюшке Петре Первом чуть кто на зубную боль пожалуется, тот тут же без оной, а точнее, без предмета этой боли и остается. Особая шкатулка с инструментами у государя всегда под рукой имелась. Бывало, конечно, щипчики в монаршей руке промахивались, соседнего здорового зуба лишался придворный. Но о том история умалчивает. Зубы, они ведь откуда растут? Из головы. Так вот, что лучше – один здоровый росточек потерять или совсем без почвы остаться? Ответ и дураку ясен. А вельможе за потерянный зуб, глядишь, и фавор выпадал.

Вот и сейчас такие охотники до сталинской заботы порой находятся. Мол, если Хозяин сам посочувствовал, присоветовал, а глядишь, и прислал ящичек вина домой, «исцелил», то и впредь позаботится, пожалеет. Иначе какой смысл лечить был? Казалось бы, логично. Только вот кому-кому, как не Александру Николаевичу, знать, что у Хозяина на все случаи своя особенная логика есть, с общепринятой далеко не всегда совпадающая.

Сегодня день был не такой, как всегда. И не только потому, что субботний и не нужно привычно ехать в Кремль. Правда, субботний, да не выходной. После обеда надо выдвигаться на дачу в Кунцево. Затем вместе с Хозяином в традиционный отпуск на черноморское побережье. Причем на этот раз с заездом в Крым, который Сталин жаловал куда меньше Кавказа.

Недели три работа точно будет чуть попроще. Поменьше посетителей, заседаний, протоколов, да и обзванивать прибывающих предварительно не надо, не надо часами горбиться за столом, внимательно вчитываясь в десятки свежих документов, донесений, сводок и писем, присылаемых на имя товарища Сталина.

Впрочем, горбиться это вообще не про него – рост Александра Николаевича практически не давал такой возможности, позвоночник, как на эшафот, скорее тянулся вместе с головой и шеей к каждой бумаге на столе и потому не ныл, как у других сутулых службистов к концу дня. Глаза – да. Хоть и давно привыкшие к продолжительному чтению, уставали от напряжения неимоверно. Да и в ушах, как в морских раковинах шум прибоя, нескончаемым зуммером гудели служебные телефоны.

В.М. Молотов, А.Н. Поскребышев, И.В. Сталин в президиуме совещания. 1936. [РГАКФД]

Хозяин сам никогда никому не звонил. Просто поднимал трубку прямой связи и произносил: «Товарищ Поскребышев, соедините, пожалуйста, с товарищем таким-то», – или, когда бывал не в духе: «А ну-ка дайте мне…» Поручение это выполнялось мгновенно. Номера Александр Николаевич, как правило, знал наизусть, лишь изредка, если дело касалось какого-то редкого абонента, сверялся со справочником. А на противоположном конце провода независимо от времени суток быстро появлялся искомый собеседник. До четырех утра спать никто из руководителей не ложился. Отсыпались в отпусках и, если удавалось, в командировках.

На дачах в Мацесте и Гаграх, конечно, тоже правительственная связь не даст позагорать – и аппараты такие же стоят, и люди те же на обратном конце провода, и проблемы, и срочность… Внушительный тюк почты и свежих газет специальным рейсом У-2 доставляться будет. Но все же. Море есть море. Все это понимают. Стараются, конечно, товарища Сталина дергать поменьше. Но тут не угадаешь, можно нарваться и на похвалу, и на встречное раздражение: «Почему не сообщили? Без меня все решили? Что? Мое мнение кого-то уже не интересует? Факсимиле из меня решили сделать?! Да? А это недоглядели? А вот это и это вы в своих сообразилках учли? Нет?!»

Авиаперелеты Иосиф Виссарионович не любил никогда, до войны даже запрещал руководителям без особой нужды пользоваться самолетами. Хотя всегда пристально и живо интересовался воздушной техникой, читал специальные книги, удивляя на совещаниях и летчиков, и конструкторов, и производственников своей осведомленностью.

Но, может, именно эта осведомленность и была помехой. «Во многой мудрости много печали… кто умножает познания, умножает скорбь», – не раз слышал от него Поскребышев. Вспоминал Сталин и о том, как в начале войны разбился «Дуглас» с командующим 43-й армией генералом Акимовым, конструкторами и испытателями. Но, тем не менее, в 1943 году все же летал, причем именно на «Дугласе» – из Баку в Тегеран и обратно. А вот спустя два года настоял на встрече в Ялте, чтобы обойтись без перелета.

Теперь, когда начали разбираться с качеством отечественных самолетов, посадили командующего ВВС главного маршала авиации Новикова, маршала авиации Худякова, бывшего наркома авиапрома Шахурина и целый ряд других заслуженных людей, и подавно говорить об ином транспорте, чем проверенный железнодорожный, казалось бы, и не приходилось.

А началось все это «дело авиаторов» с совместного письма заместителя министра авиапромышленности конструктора Яковлева и Василия Сталина, стремившегося насолить Новикову за то, что во время войны тот снял его с командования полком за явные нарушения дисциплины. Но потом все раскрутилось так, что даже Маленкова, курировавшего авиапромышленность, задело. Кому, как не Поскребышеву, через которого все бумаги идут, знать о том, что, если кто-то где-то что-то сочинит, всегда найдутся те, кому это на руку. Опытных «раскрутчиков» у нас всегда хватает. Прозевал вроде бы муху, а раздуют такого слона – затопчет и не оглянется.

В этом году Хозяин надумал вдруг весь путь до Крыма проделать на автомобилях, точнее, на своем любимом мощном бронированном «паккарде». Его, конечно, пытались аккуратно отговорить, и начальник охраны Власик, и министр Абакумов – мол, и грунтовые дороги не очень подходят для такой тяжелой машины, и расстояние слишком уж большое, и время непредсказуемо затянется, и безопасность сложнее обеспечить. Но он остался твердым в своем намерении посмотреть, как изменились те места, где еще совсем недавно проходили жестокие бои, как ведется восстановление разрушенного, как возделывается земля, как и чем живут люди, каковы дороги. А то машины делать научились, но им ведь по дорогам ездить.

Может, вспомнил свою прежнюю поездку в Ленинград на автомобиле. Только это ведь было почти пятнадцать лет назад. Решил проверить себя? Испытать те же ощущения? Это подчас бодрит, мобилизует, омолаживает. Правда, тогда, 18 июля 1933 года, три «роллс-ройса» из Гаража особого назначения в сопровождении двух машин из оперативного отдела ОГПУ выехали в Ленинград не ночью, а ранним утром. И вместо Микояна был другой старый товарищ – Ворошилов. И на Московском шоссе их встречал Киров.

Потом пароходом двинулись на строительство Беломорско-Балтийского канала, а обратно в Москву тогдашние генсек и нарком обороны уехали поездом. Затем Сталин отправился почти на два месяца в отпуск – железной дорогой до Горького, оттуда пароходом до Сталинграда, где на пристани его уже опять ждали «роллс-ройсы». Он тогда посетил Сталинградский тракторный завод, поохотился в Сальских степях вместе с Ворошиловым и Буденным, а дальше отбыл в Сочи, где тоже передвигался исключительно на «Серебряном призраке». Такова была марка того «роллс-ройса».

Именно из Сочи в Москву 19 сентября 1933 года ушла шифровка с грифом «Совершенно секретно» и традиционной сталинской пометкой «снятие копий воспрещается». В ней предлагалось сконцентрировать все имеющиеся «роллс-ройсы» в Гараже особого назначения, закупить для них запчасти, но впредь машины этой марки не приобретать, а перейти на закупку автомобилей американских производителей. Так кончилась эпоха господства праворульных английских автомобилей, эра «Серебряного призрака», и началось время «паккардов». Вот на одном из них и пожелал совершить нынешний крымский вояж товарищ Сталин.

Л.П. Берия, И.В. Сталин в Абхазии (фрагмент фотографии) 1933.

[РГАСПИ. Ф. 558. Оп.12. Д. 274]

Пришлось всем взять под козырек – автомобилем так автомобилем. Хозяину не поперечишь. И про возраст и здоровье не намекнешь. Для начала послали двух офицеров охраны на легковых ЗИСах от Москвы до Севастополя и обратно. У них ушло на это чуть больше трех суток. Дороги местами были разбиты, но они доложили, что до Харькова можно добраться относительно комфортно. Еще раз все прикинули и сообщили Хозяину, что да, выедем на машинах, а затем в Харькове пересядем на поезд до Симферополя. Дальнейший путь от Ялты до Сочи решено было проделать на одном из кораблей Краснознаменного Черноморского флота.

Весь детально разработанный план держался в наистрожайшем секрете. Генерал Власик не только в Москве, но и на конференциях в Ялте, Тегеране и Потсдаме проявил себя виртуозом конспирации и предусмотрительности. Сейчас тоже был проведен серьезный отвлекающий маневр. «Силовиков» уведомили, что Иосиф Виссарионович, как обычно, поедет по железной дороге. И действительно, по этому направлению предварительно отправили три поезда. И все, конечно же, с соответствующей охраной, с реально необходимыми вещами. И даже «автомобильной» скоростью. Но без Сталина. И в Горьком наготове стоял пароход, который должен якобы доставить вождя до Сталинграда, а оттуда поездом на юг. А настоящий кортеж меж тем должен двинуться от кунцевской дачи ночью, тихо, не привлекая особого внимания.

Л.П. Берия и Б.С. Поскребышева. Конец 1930-х.

[Из открытых источников]

В годы войны расположение выездных путей с дачи изменили. Раньше фары покидающих территорию автомашин били прямо на Поклонную гору, сразу же выдавая момент выезда. Теперь это проходило абсолютно незаметно, а отправляться в долгую дорогу затемно безопаснее.

Вот потому-то и спешить Поскребышеву было особо некуда. Автомобиль за ним придет в три часа пополудни. Можно отоспаться впрок за предстоящую дорогу, затем обстоятельно попрощаться с тремя дочурками, в них вся его жизнь заключена, с Екатериной, женой.

Она уже давно встала и наверняка готовит ему завтрак и какие-нибудь припасы в дорогу. Она у него работящая, аккуратная и заботливая. Хотя мысленно он так и не научился именовать ее женой. Женой и в мыслях, и в снах оставалась прежняя, милая, умная, солнечная, но какая-то по-детски наивная и доверчивая, жизнерадостная Бронислава, его Броня. Какое человеческое счастье он испытал, познакомившись с ней после своего развода с первой супругой, а точнее, соратницей, полькой Ядвигой Станкевич, для которой и их брак, казалось, был неотъемлемой частью мировой революции и классовой борьбы.

С Брониславой все было совсем по-другому. Эх, Броня, Броня… Как же безрассудно, как нелепо погубила она себя! Сколько раз за семь прошедших лет он вспоминал, сокрушался и клял тот апрельский день. Ну хоть бы спросила совета, предупредила его. Нет, решила не волновать и не утруждать занятого мужа, решила сделать все сама, поддалась уговорам родни, искренне верила, что такой, мол, всегда предупредительный, улыбчивый, галантный и ласковый при каждой встрече товарищ Берия не сможет ей отказать в ходатайстве за брата. У них с Лаврентием даже фотографии есть совместные, например, где он, блестя пенсне, умильно обнимает ее на Красной площади перед парадом.

И потом, это ведь просто недоразумение. Это так легко доказать. Миша, Михаил Металликов – прекрасный, заслуженный врач, партиец с семнадцатого года, самим Лениным назначенный руководить Лечебно-санитарным управлением Кремля. Он ну никак, просто никак не может быть контрреволюционером, шпионом и диверсантом. Ну да, пять лет назад в Париже во время международной медицинской конференции они оба совершенно случайно, на улице встретились с эмигрантом Львом Седовым, сыном Троцкого.

Поскребышев знал, что информация о той встрече уже после развода Брониславы с ее первым мужем, адвокатом Исааком Ицковым, и вовсе не без мстительной помощи того, дошла до НКВД. С Брониславы Соломоновны, на тот момент беременной, обвинения сняли благодаря хлопотам уже нового мужа Поскребышева, но с условием, что ее имя никогда больше не встретится в подобных делах.

На время затихло было и дело брата. Михаил лечил многих влиятельных лиц, в том числе и наркома Ежова, которому присоветовал венскую клинику профессора Карла фон Ноордена, где и сам недавно лечился. Но место начальника Лечсанупра многих интересует, всегда свой человек на нем нужен. Кремлевские врачи вообще – особые, привилегированные. Их пестуют и задабривают, просто так туда не попадешь. И на каждого ведется досье, на каждого компромат. Свежеподписанной на Лубянке «клятве ГБкрата» они следуют вернее, чем древнему завету романтика грека. Органы внутренних дел страны должны точно знать, что творится во внутренних органах тех или иных ее руководителей. Слишком многое от этого зависит. Видимо, не смог Поскребышев до конца убедить в этом жену.