Полная версия

Полная версияКлассические концепции в психологии морального развития

Подход к моральному развитию в концепции Ж. Пиаже

Жан Пиаже и его последователи утверждали, что каждый человек является моральным философом, определяющим когнитивное основание морального поведения. На вопрос о том, что правильно и что неправильно, что хорошо и что плохо, люди, начиная с детского возраста, дают ответы, претерпевающие последовательные изменения по мере развития морального сознания. В этих ответах и в тщательно продуманных интервью о моральных дилеммах, где правильное поведение является предметом обсуждения, в каждом случае в основе лежит логическая структура. Эта логическая структура проявляется в независимости от сложности и запутанности моральной дилеммы – от остановки на красный свет на пустом от движения перекрестке до убийства человека в споре (Krebs D.L., Vermulen С.А., Carpendale J.I., 1996). Эта логика начинается с простейших понятий о нормах отношений и со временем развивается у некоторых людей к полной взаимосвязанности и принципу обратимости (что ты сделал мне, то и я тебе), к правилам общности (равные обязанности и ответственность для всех), которые заслуживают соблюдения из-за пользы, которую они предоставляют всем, кто их придерживается.

«Структуралистская парадигма» включает в себя ряд положений о языке, мышлении и деятельности. Субъект видится прежде всего как философ, который рационально анализирует основания мира с целью лучшего их понимания. В поисках смысла он проверяет свою гипотезу и формирует взгляд на мир, который меняется, только когда подтверждаются данные, достаточные для изменения этих взглядов. Моральное развитие начинается со «схем» действия, которые позволяют адаптироваться не только к физическому, но и к социальному миру, познавая законы его функционирования.

Эпистемология взаимоотношений мышление – язык – деятельность имеет значение в двух направлениях. Во-первых, испытуемый хочет познать непознанное – он направлен на познание в своей мотивации и ориентации в жизни. Во-вторых, предполагается, что поиск, который он предпринимает, может быть осуществлен, объективное знание мира достижимо и поддается проверке. Американские авторы с восторгом отзываются следующим образом о позиции Ж. Пиаже в области морального развития: «Структуралистская доктрина хранит эпистемологию картезианского “я мыслю” и соединяет его с кантианским идеализмом для успешного продвижения рационального подхода к его наиболее яркому воплощению, когда знания не только описывают мир или указывают благо, но продуцируют благо путем достижения точного представления» (Krebs D.L., Vermulen С. А., Carpendale J.I., 1996).

По мнению Ж. Пиаже, моральное развитие ребенка определяется как общими закономерностями умственного развития, так и опытом общения ребенка с окружающими людьми и предметами. Общая логика формирования умственных действий распространяется и на моральное развитие, которое, согласно Пиаже, подчиняется закономерностям развития операционального интеллекта. Достижение баланса между ассимиляцией и аккомодацией как механизмами адаптации к окружающему миру в социальной реальности достигается развитием морального мышления. Отражением морального мышления в свою очередь являются моральные суждения, понимание тех закономерностей, которые стоят за человеческими отношениями и поступками. Стадии развития интеллекта определяют и стадиальность развития морального мышления (Пиаже Ж., 2006).

Изучая моральное обоснование детьми их собственных поступков и поведения сверстников, Пиаже наблюдал за игрой и анализировал высказывания детей о правилах игры. В три года дети верят, что правила игры порождены каким-то внешним авторитетом, считают эти правила неизменными. Но поскольку они действительно не понимают смысла правил, постольку они уверены в том, что их можно менять по собственному усмотрению, в зависимости от характера игры. К 7–8 годам игра приобретает социальный характер, когда все правила должны быть согласованы между ее участниками. Кроме того, Пиаже изучал отношение детей к санкциям, считая это выражением понимания детьми справедливости.

Исследование моральных суждений и представлений позволило Пиаже выделить две глобальные фазы морального развития, предваряемые доморальным периодом: гетерономная и автономная мораль. На доморальном уровне развития дети не осознают ни содержания норм, ни причин необходимости соблюдения правил социального взаимодействия, которое Пиаже рассматривал на примере правил игры. Ребенок еще не способен регулировать собственное поведение, и его интеллектуальные схемы достаточно примитивны.

Переход к фазе гетерономной морали означает подчиненность внешним нормам. Дети проникаются уважением к правилам социального взаимодействия, постепенно их осваивают, однако моральные правила рассматриваются ими как нравственные абсолюты, нерушимые и линейные. Нарушение правила, согласно гетерономной морали, требует наказания. Правила должны соблюдаться формально. Жизнь, по мнению ребенка, находящегося в этой фазе, ясна, справедлива и регулируется четкими правилами: сделал плохо – получи наказание, сделал хорошо – получи одобрение. «Сделал плохо» – означает внешний, материальный ущерб.

В фазе автономной морали дети начинают понимать правила как произвольные соглашения взаимодействующих друг с другом людей. Приобретая автономию, дети понимают, что правила можно нарушить ради важных целей или ценностей, например, здоровья и жизни человека. Суждения о хорошем и плохом определяются внутренними мотивами, намерениями совершающих поступки, а не буквальными последствиями этих поступков. Смысл наказания детьми в автономной фазе видится как осознание последствий поступка и уменьшение ущерба, то есть наказание должно быть отрегулировано в зависимости от намерений свершившего поступок.

Изучая отношение к санкциям, как отражение понимания детьми справедливости, Ж. Пиаже выделил три аспекта справедливости, каждый из которых преимущественно характерен для определенного возраста.

1. Имманентная справедливость (6–9 лет): представление, что санкции в случае нарушения неизбежны и происходят сами собой.

2. Ретрибутивная справедливость (10–12 лет): санкции пропорциональны вине.

3. Дистрибутивная справедливость (подростковый возраст): наложение санкций должно учитывать обстоятельства и намерения.

Пиаже выделяет два существенно различных типа общения ребенка, оказывающих влияние на моральное развитие: первый тип – общение со взрослым, основанное на принуждении; второй тип – общение со сверстниками, основанное на кооперации. В этом общении моральные размышления и умственное развитие оказываются взаимосвязанными. Это положение Пиаже о расхождении линий морального развития со взрослым и со сверстником, хотя и не получило специального развития в исследованиях самого Пиаже, явно определяет один из ведущих механизмов морального развития как преодоление противоречий между принуждением и кооперацией.

Чрезвычайно важными для понимания динамики морального развития являются данные о вертикальных и горизонтальных декаляжах (сдвигах) в развитии морального сознания. Это положение задает гетерогенный характер морального развития. Так, по данным Пиаже, существует вертикальный декаляж между теоретической и практической моралью. В реальной жизни и суждениях о своих поступках ступень объективной ответственности уже исчезает, а в вербальных суждениях и мнениях о чужих поступках она сохраняется. Следовательно, субъективная ответственность (стадия автономной морали) появляется первоначально в морали реальной жизни, в аффективном моральном мышлении и только потом- в теоретическом мышлении. Таким образом, теоретические суждения, по Пиаже, являются осознанием практического морального мышления, которое включает принятие решения в моральном поведении, или его сознательной реализацией. Нравственный реализм на стадии гетерономной морали задает нерушимость правил и норм поведения. Нравственный релятивизм предполагает взаимную договоренность и возможность изменения моральных правил. Гетерогенность морального сознания проявляется в зависимости от партнера по общению: со взрослым и со сверстником моральное взаимодействие осуществляется по-разному.

Подход к моральному развитию Л. Кольберга

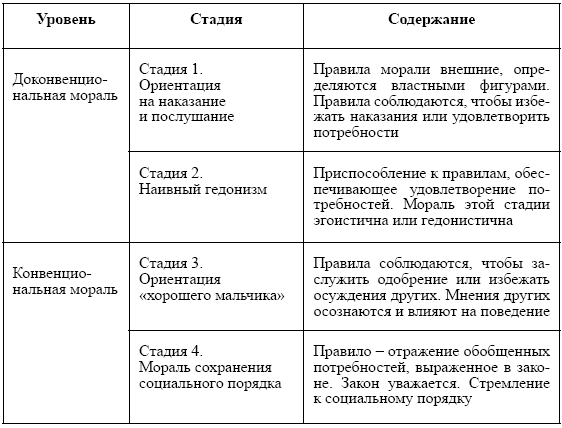

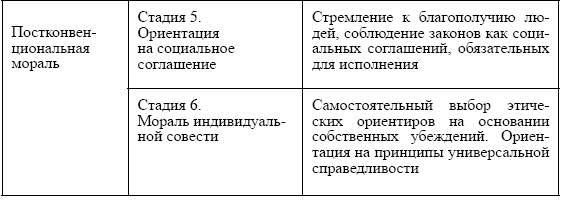

Положения теории морального развития Ж. Пиаже были расширены и усовершенствованы Лоуренсом Кольбергом. Основываясь на трудах Пиаже, Кольберг решил проверить объективными методами его данные, полученные преимущественно через наблюдения. Кольберг предположил, что динамические факты (а исследование продолжалось в течение 20 лет с интервьюированием испытуемых каждые три года) будут соответствовать структурной модели Пиаже. Л. Кольберг, как и Пиаже, предлагал истории о моральных конфликтах (моральные дилеммы) и на основании суждений детей и взрослых анализировал динамику смены моральных позиций субъектов в разных возрастах. Он описал и экспериментально подтвердил последовательность из шести стадий морального развития (табл. 1). Л. Кольберга интересовала аргументация ответов детей, то есть то, как они строили рассуждения по моральным проблемам. Порядок прохождения через стадии, согласно Кольбергу, является неизменным.

В схемах морального развития Ж. Пиаже и Л. Кольберга есть ряд общих и различных черт. Сходство между этими эволюционными подходами обнаруживается по следующим показателям:

моральное мышление рассматривается как развитие по восходящим последовательным ступеням;

ступени описываются как качественно различные образования; вышестоящая ступень развития заменяет нижестоящую полностью; переход от одной ступени к другой осуществляется постепенно.

К кардинальным различиям между концепциями следует отнести следующие:

отличается конечный итог морального развития; отличается возраст достижения моральной зрелости; различны способы определения ступени морального развития, на которой находится индивид;

система Л. Кольберга дифференцирована более четко с выделением 6 эволюционных ступеней, сгруппированных в 3 моральных уровня, тогда как Пиаже выделил только две стадии.

Моральные дилеммы, которые Кольберг предлагал своим испытуемым, включали в себя выбор из двух жизненно и нравственно важных принципов. По определению Кольберга, таких принципов, которые становятся универсальными регуляторами суждений человека, насчитывается десять: жизнь, свобода, закон, наказание, собственность, привязанность, власть, справедливость, правда, секс. Анализ огромного массива данных, полученных в результате обсуждения моральных дилемм с тысячами испытуемых, позволил Кольбергу сформулировать следующую последовательность из шести стадий морального развития личности, представленную в таблице 1.

Таблица 1

Стадии морального развития по Л. Кольбергу

В качестве примера моральной дилеммы можно привести одну из самых известных дилемм Кольберга – дилемму Хайнца.

Дилемма Хайнца. В европейском городе живет женщина, больная раком. Новое лекарство, созданное живущим в том же городе фармацевтом, может ее спасти, но фармацевт жаден и назначает за лекарство цену, в десять раз превосходящую затраты. Хайнц, муж больной женщины, может собрать лишь половину требуемой суммы; он умоляет фармацевта снизить цену, но тот отказывается. Хайнц решает украсть лекарство, чтобы спасти жизнь жены.

Респондентам задаются вопросы, направленные на прояснение моральных суждений: следует ли Хайнцу красть лекарство? Правильно ли он поступает и почему? Должен ли Хайнц красть лекарство, если он не любит жену? А для постороннего умирающего человека? Раз закон запрещает воровство, делает ли поступок Хайнца его аморальным? В общей сложности интервью по дилемме включает 21 вопрос, ответы на которые позволяют определить прохождение через стадии морального развития (Kohlberg L., 1963).

1. Предконвенциональный уровень (с 4 до 10 лет). На первом уровне поступки определяются внешними обстоятельствами, и точка зрения других людей в расчет не принимается. Дети подчиняются внешним правилам или давлению, дабы избежать наказания, которое может повлечь за собой данный поступок. Для первой стадии характерны мораль ориентации на наказание и покорность. Аргументом «за» воровство (в дилемме Хайнца) становятся рассуждения о том, что, если позволить своей жене умереть, человеку становится плохо. Аргументом «против» становится угроза тюремного заключения.

На второй стадии суждение о поступке выносится в соответствии с той пользой, которую из него можно извлечь. Эту стадию морального развития можно охарактеризовать как наивно-определяющий гедонизм. Аргумент «за»: возможность вернуть лекарство, если окажешься пойманным, и смягчить наказание. Кроме того, после возвращения из тюрьмы Хайнц сможет встретиться с женой. Аргумент «против»: оказавшись в тюрьме в результате кражи, Хайнц может не увидеть жену после возвращения, – она умрет.

2. Конвенциональный уровень (с 10 до 13 лет). Человек, находящийся на этом уровне морального развития, придерживается условной положительной роли, которая задается социумом, ориентируясь при этом на принципы других людей.

На третьей стадии суждение основывается на том, получит ли поступок одобрение других людей или нет. Развитие к этому уровню достигает морали «хорошего мальчика» или социально разделяемых перспектив и стремления сохранить добрые отношения. Аргументом «за» будет стремление избавиться от плохого мнения окружающих и не позволить жене умереть, в противном случае человек не сможет «смотреть людям в глаза».

На четвертой стадии суждение выносится в соответствии с установленным порядком, уважением к власти и закону и предписанными ею правилами. Закон един для всех. Правила соблюдаются во избежание санкций законных властей и возникновения чувства вины. Эту стадию можно охарактеризовать как мораль поддержания авторитета. Аргументом «за» на четвертой стадии становится обращение к совести и чувству вины, которые не позволят оставаться равнодушным к смерти жены и призывают выполнить долг помощи умирающему. Аргументом «против» становится совесть, которая будет мучить правонарушителя за воровство, которое он позволил себе в момент отчаяния, но в последующем осознает, что совершил преступление.

3. Постконвенциональный уровень (с 13 лет). Истинная нравственность, по Кольбергу, достигается только на этом уровне развития, когда поведение регулируется высшими моральными принципами. Именно на этом уровне человек судит о поведении, исходя из своих собственных критериев, что предполагает и высокий уровень развития интеллекта.

На пятой стадии оправдание поступка основывается на уважении демократического принятия решения или вообще на уважении прав человека. Это мораль ориентации на общественный договор.

Зрелые размышления и самоуважение становятся аргументами кражи лекарства на пятой стадии моральных суждений, а доводами «против» является потеря уважения общества в результате пренебрежения долговременными ценностями, а также потеря самоуважения.

На шестой стадии поступок квалифицируется как правильный, если он продиктован совестью, – независимо от его законности или мнения других людей. Вершиной развития становится мораль индивидуальных принципов совести. Аргументом «за» является веление собственной совести и осознание абсолютной ценности человеческой жизни. Аргументом «против» будет самооценка человека, который пошел против собственных императивов честности и справедливости.

Международная энциклопедия воспитания характеризует концепцию Л. Кольберга следующими постулатами (Steutel J. W., 1996):

1. Последовательность из 6 ступеней морального развития по Л. Кольбергу образует непрерывный ряд в индивидуальном развитии.

2. Моральное развитие характеризуется универсальностью и является инвариантной последовательностью из шести, ступеней одинаковых для всех стран, и независимой от пола.

3. Моральное развитие является структурной целостностью, ступени морального развития образуют структурное единство.

4. Моральное развитие представляет собой выбор жизненной «роли», то есть ступени морального развития представляют качественно новые возможности и социальные перспективы для выбора «жизненной роли» на каждой стадии.

5. В основе морального развития лежат когнитивные предпосылки. Ступени развития операционального интеллекта по Ж. Пиаже являются необходимой, но недостаточной основой для достижения соответствующих ступеней морального развития.

В дальнейшем Кольберг несколько переосмыслил свою концепцию. Так, он признал ошибочность своих представлений об однозначной последовательности морального развития. Очевидно даже в моральном мышлении субъект может оперировать разными уровнями моральных суждений, тем более возможны рассогласования в отношении реального морального поведения. Кольберг также соглашается, что предложенная им модель ступеней морального развития не может выступать как непосредственная основа нравственного воспитания и практическое руководство для педагога. Необходима разработка практических ориентиров и четких критериев мониторинга для педагогов, занимающихся моральным развитием детей (Kohlberg L., 1963).

Наряду с этим, Кольбергом и его коллегами были переработаны представления о целостности ступеней нравственного развития, в том числе Кольберг пришел к выводу о некоторой умозрительности шестой ступени (исследования в США и Турции не позволили выявить индивидов шестой ступени морального развития). Переосмыслению подверглась также роль воспитателя в моральном развитии личности. Если на первом этапе построения своей концепции Кольберг оценивал педагога как «сократовского помощника в структурном развитии личности», то позже он придавал большее значение личностному влиянию воспитателя, оценивая его как «социального учителя ценностного содержания и поведения». Кроме того, с течением времени Кольберг стал уделять больше внимания значению внушения в педагогической практике.

Однако в целом модель моральных суждений Кольберга не перестала быть рациональной моделью, базирующейся на условии, что люди строят свои моральные суждения, исходя из текущего уровня развития. Моральные суждения однородны, гомогенны и организованы, по мнению Кольберга, как целостная структура. Кольберг полагает, что моральные суждения обладают высокой внутренней согласованностью, представляют собой когерентную систему, которая лучше всего описывается одной из шести стадий, предложенных в его концепции, в крайнем случае – двумя смежными стадиями. Люди оперируют моральными суждениями в пределах текущей стадии морального развития. Если определить стадию моральных суждений личности, опираясь на дилеммы Кольберга, можно предсказать, как человек будет интерпретировать или конструировать все моральные проблемы, с которыми он или она может встретиться в реальной жизни (Kohlberg L., 1963).

Когнитивная модель Кольберга рассматривает людей как рациональных мыслителей, мотивированных определить то, что правильно, максимально исходя из своих мыслительных возможностей. И хотя Кольберг подтверждает, что высокий уровень моральных суждений не гарантирует высокого уровня морального поведения, он полагает, что это – существенная предпосылка. Видные ученые, современники Кольберга, оценили его вклад в науку следующими словами: «Ларри почти в одиночку сделал моральное развитие центральной проблемой возрастной психологии» (Хант М., 2009).

С другой стороны, моральные суждения строятся не только на основе когнитивных схем, в этом процессе участвуют интуиция и чувствительность к социальному значению различных ситуаций. По-видимому, даже на стадии послушания и ориентации на авторитет взрослого контроль власти не всегда очевиден для детей: например, большинство дошкольников скажут, что другого ребенка нельзя бить, даже если взрослый сказал это сделать. Вместе с тем и сам Кольберг говорил о необходимости социальных переживаний в жизни ребенка, которые побуждают личность переоценить существующие моральные представления.

Концептуальная критика теории Кольберга строится не только вокруг проблемы устойчивости и последовательности стадий морального развития, но и в отношении самих оснований выделения этих стадий. Очевидно, что мораль сотрудничества включает в себя эмоциональный компонент, в частности эмпатию. Однако ни одна из стадий развития моральных суждений не опирается на формирование высших моральных чувств, а концепция Кольберга в целом явно обесценивает эмоциональный компонент нравственного развития. Данное разделение послужило основой достаточно выраженных противоречий, сохраняющихся в современной психологии нравственности между «когнитивистами» и «эмоционалистами», отстаивающими кардинально различные точки зрения на те основания, которые лежат в основе нравственного развития.

Дальнейшее развитие когнитивных теорий морального развития

Деннис Л. Кребс со своим коллегой Френком Ван Харстеном предложили рассматривать моральное развитие с опорой на шестиступенчатую модель, включающую следующие стадии:

1. Следование правилам на основе подчинения власти и стремления к личной безопасности.

2. Увеличение личной выгоды в ситуациях «услуга за услугу».

3. Следование групповым и ролевым ожиданиям, кооперация и взаимность.

4. Интернализация ценностей и поведение в соответствии с чувством социальной ответственности.

5. Защита прав других людей и способность принести жертву ради другого человека.

6. Присвоение универсальных моральных ценностей, идентификация со всем человечеством.

Д. Кребсу удалось экспериментально показать, что в реальной жизни подавляющее большинство людей рассуждает на более низком уровне морального мышления, чем по ситуациям в дилеммах. Реалистические измерения морального поведения людей в повседневных ситуациях показали расхождения в уровне суждений и реальном соблюдении моральных норм, а также достаточно широкий разброс в моральных суждениях в зависимости от конкретной ситуации. Различия определяются тем, направлена ли ситуация на мужчину или женщину, близка ли она к повседневному опыту личности, связана ли она с персональными обязательствами и т. д.

Критикуя стадиальность морального развития, предложенную Кольбергом, Кребс вводит понятие, связывающее суждения и поведение субъекта, а именно оценку социоморальной перспективы принимаемого субъектом решения, включенность в это решение как перенос суждений на конкретных людей в конкретных ситуациях.

Однако другие последователи Кольберга, в частности Дж. Реет и Э. Туриел, сохраняют верность стадиальности. Так, Реет подчеркивает работоспособность стадиального подхода и необходимость экспериментального уточнения стадий моральных суждений, что позволит описать альтернативные модели морального развития. А Э. Туриел объясняет возникшие при анализе стадий противоречия смешением собственно морали и социальной практики, когда в мораль вводятся элементы просоциального поведения, затрагивающие сферу сопереживания, заботы и сострадания, тогда как содержание морали описывается законами справедливости, в частности категорическим императивом Канта в двух его формулах: «Поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой, ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом» и «Действуй так, чтобы человечество, как в твоем лице, так и в лице всякого другого, всегда употреблялось тобою как цель и никогда как только средство» (Кант И., 1997).

Собственный вариант стадиальности морального развития Туриел развивал в теории социальных доменов, которые являются универсальными, всеобщими императивами. Обогащая, в сравнении с традиционным когнитивизмом, свою теорию вниманием к межличностному контексту, Туриел изучал моральные представления, интервьюируя людей о последствиях нарушения моральных норм, и обнаружил интересную закономерность. Субъекты, оценивающие то или иное действие как морально недопустимое, аргументируют запрет не только объективными последствиями, но и множеством вспомогательных обоснований, в том числе фантастических, направленных, по сути, на укрепление и поддержание тотальности запрета. Те же субъекты, которые не усматривают в действии моральный запрет, используют «слабую» аргументацию или вообще не видят негативных последствий.

Кэрол Гиллиган развивает свой подход в оппозиции Л. Кольбергу, указывая на ограниченность его теории в связи с анализом исключительно мужской выборки. Согласно К. Гиллиган существуют отличия в характере морального поведения мужчин и женщин, и изучение нравственной позиции женщин позволяет кардинально обогатить общую модель морального развития. Не соглашаясь с данными Кольберга о более низких показателях моральных суждений у женщин, К. Гиллиган утверждает, что женщины используют другие критерии в построении моральных суждений. Если мужчины склонны решать моральные дилеммы исходя из абстрактных концепций справедливости и равенства, то женщины реализуют позицию заботы, соучастия и личных отношений (Gilligan K., 1977).