Полная версия:

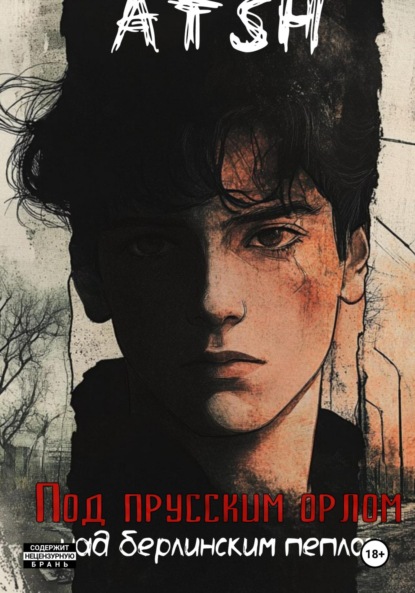

Под прусским орлом над берлинским пеплом

Вздохнув, я понял, что без пуговицы не обойтись. Жакет был один из моих любимых, и я не хотел его терять. Кровать Ганса стояла низко, почти у самого пола. Чтобы достать пуговицу, мне пришлось опуститься на колени, а затем лечь на живот и протянуть руку под кровать. Пальцы нащупали гладкий деревянный край. Это была не пуговица. Заинтересованный, я подтянул находку к себе. На свет появилась небольшая, искусно сделанная шкатулка из тёмного дерева.

Шкатулка оказалась неожиданно тяжелей для своих размеров. Я приподнялся, уселся на пол, прислонившись спиной к кровати, и осторожно открыл крышку. Сердце забилось быстрее, предчувствуя важное открытие.

Внутри, на мягкой бархатной подкладке, лежал миниатюрный портрет Мичи. Он был написан на слоновой кости тонкой и искусной кистью. Мичи на портрете улыбалась своей очаровательной, немного застенчивой улыбкой, и казалось, что её глаза живые и смотрят прямо на меня. Портрет был аккуратно перевязан узенькой жёлтой лентой – такой же лентой Мичи обычно завязывала свои волосы. Рядом с портретом лежал небольшой локон тех же рыжих волос, сверкающий в приглушенном свете комнаты.

Под портретом я обнаружил несколько сложенных листков бумаги. Это были письма, написанные от руки, без конвертов. Только пробежав глазами первые строчки, я сразу узнал почерк Ганса – ровный, чёткий, с характерным наклоном букв влево. В груди сжалось что—то тяжёлое. Я понимал, что держал в руках секрет, который Ганс так тщательно охранял. Тайна, связывающая его с Мичи, наконец начала раскрываться передо мной. Оставалось только прочитать эти письма и понять, что же на самом деле происходило.

Я позволяю вам быть свидетелями того ужаса, что я испытал, читая каждую строку. Шок и отвращение. Лучше бы я не жаждал так отчаянно добираться до истины. Лучше бы подавил в себе любопытство.

«Моя маленькая любимая рыжая Мишель,

Прости меня, умоляю! Я был не прав, тысячу раз не прав, что не защитил тебя от злой Клэр. Ты же знаешь, моя нежная, моя хрупкая, что если бы я посмел поднять руку на эту фурию, если бы даже, по твоему желанию, избил её до полусмерти, – она бы осыпала тебя ещё более жестокими оскорблениями, ещё более изощренными издевательствами. И мысль об этом, о твоих слезах, о боли, которую она могла бы тебе причинить, парализовала меня, сковала по рукам и ногам.

Моя маленькая любимая искорка, я бы душу дьяволу продал, чтобы ты простила меня! Ты слышишь, как я плачу? Каждый день, каждую минуту я оплакиваю свою жизнь без тебя. Эта разлука – пытка, ад кромешный! Клянусь, если мы не начнём общаться снова, если ты не вернёшь мне свет своей улыбки, я повешусь! Эта невыносимая вина, этот грызущий меня изнутри червь сожрёт меня заживо!

Мишель, сестра моя, любовь всей моей жизни, единственная госпожа моего сердца… Если ты хочешь, чтобы я разделил твоё заточение, я сделаю это! Клянусь! Хочешь, я тоже перестану выходить из этой комнаты? Скажи только слово! Постукивай своими чудесными, тонкими пальчиками по стене, и я буду отвечать тебе. Только не молчи, умоляю! Не убивай меня этим молчанием, этой ледяной стеной равнодушия!

Навеки, до последнего вздоха, только твой, единственный, любящий тебя больше жизни,

Ганс»

«Моя обожаемая, моя ненаглядная Мишель,

Каждый миг, проведённый вдали от тебя, – это адская мука, огонь, сжигающий меня изнутри. Стены этой проклятой комнаты давят на меня, душат, словно хотят вырвать из груди бьющееся только для тебя сердце. Мне невыносимо знать, что ты так близко, за этой тонкой перегородкой, и в то же время так недостижимо далеко. Почему, зачем ты заточила себя в этой темнице? Почему лишила меня света твоих глаз, тепла твоих рук?

Я изнываю от тоски, Мишель! Воспоминания о тебе – единственное, что поддерживает во мне жизнь. Я закрываю глаза и вижу тебя: твои золотистые волосы, рассыпанные по плечам, твою лучезарную улыбку, твои глаза, сияющие ярче тысячи звёзд… И твои губы, моя сладкая Мишель! Я жажду их как пустыня жаждет дождя! Эти губы, дарившие мне самые красочные, самые пьянящие поцелуи, вкус которых я до сих пор чувствую на своих губах.

Прости меня, моя богиня, за то, что не смог уберечь тебя от грубости этого мира. Я готов на все, чтобы искупить свою вину! Только скажи, что мне нужно сделать, и я сделаю это не раздумывая! Выйди ко мне, моя любовь! Освободи меня из этого плена одиночества! Один твой взгляд, одно твоё прикосновение – и я снова буду жить!

Твой навеки,

Ганс.»

«Моя бесценная Мишель,

Ты не поверишь, какую гнусную интригу плетёт против нас эта проклятая Клэр! Она вознамерилась женить меня на Хелле! На этой бледной, безжизненной кукле, чьи глаза пусты, как ночное небо без звёзд! Представляешь, какое кощунство?! Она хочет приковать меня к ней, словно каторжника к галерам! Но я лучше лягу под поезд, чем соглашусь на этот фарс! Клянусь тебе, моя любовь, я никогда не принадлежал и не буду принадлежать никому, кроме тебя!

Пусть Клэр пеняет на себя! Если она будет настаивать на своём, я найду способ избавиться от Хеллы. Я не позволю никому встать между нами! Наша любовь – это священное пламя, которое не в силах потушить никакие интриги и козни!

Мишель, моя страсть к тебе с каждым днём становится все сильнее! Я мечтаю о моменте, когда смогу снова прижать тебя к себе, вдохнуть аромат твоих волос, ощутить вкус твоих губ… Эта разлука разрывает меня на части! Выйди ко мне, моя богиня! Я умру без тебя!

Твой навеки,

Ганс.»

«Мишель,

Я… я не понимаю тебя. Адам был у тебя. Тот самый Адам, которого ты так старательно избегала все эти годы. Которого ты обвиняла… во всем. И ты… ты впустила его. В свою комнату. В свой… свой мир. Зачем, Мишель? Зачем?!

Ты же сама построила эту стену, между нами, между собой и всем миром. Заперлась в этой комнате, отгородилась от всех, кто пытался тебя понять, помочь… И теперь ты нарушаешь свои же правила, свои принципы… ради чего? Чтобы досадить мне? Чтобы показать, как сильно я тебя обидел?

Это… это же просто детство, Мишель! Глупая, детская игра! Ты играешь с огнём, ты играешь с моими чувствами! Разве ты не понимаешь, что каждый твой поступок, каждое твоё слово – это кинжал в моё сердце?

Я так хотел верить, что ты другая… Что ты выше всех этих мелких интриг и обид… Что наша любовь… наша связь… сильнее всего на свете… Но… но я ошибался.

Ты сама разрушаешь все, что было, между нами, Мишель. И я… я не знаю, что мне теперь делать…»

«Мишель! Мишель! МИШЕЛЬ!

Как ты могла?! Как ты посмела?! Выйти замуж за этого… этого… Дресслера?! Это же… это же просто немыслимо! Предательство! Ты растоптала нашу любовь, нашу священную клятву! Ты бросила меня в пучину отчаяния, обрекла на вечные муки! Я проклинаю тот день, когда впервые увидел тебя! Проклинаю твои прекрасные глаза, твои волшебные волосы, твои губы, которые… которые я так любил целовать… Проклинаю Клэр, эту ядовитую гадюку! Это все она! Она с самого начала строила козни против нас! Давила на тебя, угрожала, шантажировала! Я знаю! Я чувствую!

О, Мишель… Моя нежная, моя любимая… Зачем? Зачем ты это сделала? Разве ты не помнишь наших прогулок под луной, наших тайных встреч, наших пламенных объятий? Разве ты забыла, как мы клялись друг другу в вечной любви? Или все это было ложью? Игра? Жестокая издёвка над моими чувствами?! Клэр отравила твой разум своим ядом! Она лишила тебя воли!

НЕТ! Я не верю! Ты не могла! Ты же моя рыжая белка, моя искорка, моя богиня! Ты не могла предать нашу любовь! Это все они, этот проклятый Дресслер и эта ведьма Клэр! Они сговорились против нас! Но я спасу тебя, моя любимая! Я вырву тебя из их лап! Я… я… я буду ждать тебя… всегда…

Вернись ко мне, Мишель… Я все прощу… Я буду любить тебя ещё сильнее… Только вернись… Умоляю…»

«Моя любимая Мишель,

Дом опустел без тебя. Каждый уголок, каждая тень шепчут твоё имя. Я брожу по комнатам, словно призрак, и всюду вижу тебя: вот ты смеёшься, сидя у камина, вот ты читаешь книгу в саду, вот ты играешь на фортепиано… А сердце сжимается от боли, потому что тебя здесь больше нет.

Ты была так прекрасна в своём свадебном платье, моя дорогая… Как ангел, сошедший с небес. Когда я видел тебя, у меня перехватывало дыхание. В тот миг я забыл обо всем на свете… и только мечтал, что это я стою рядом с тобой у алтаря, что это я беру твою руку в свою…

Я знаю, моя нежная Мишель, что виноват перед тобой. Я понимаю, что мои ошибки, моя слабость причинили тебе боль… непрощающую боль. И если ты не можешь меня простить, я приму это. Потому что ты заслуживаешь счастья, заслуживаешь любви… даже если эта любовь не моя.

Я буду хранить в своём сердце воспоминания о тебе, моя рыжая белка, моя искорка… И молить небеса о твоём счастье. Где бы ты ни была.

Навеки твой,

Ганс.»

Следующий лист бумаги был скомкан, и исписан более неровным почерком

«Мишель,

Черт бы побрал этого Адама! Вечно он сует свой нос куда не следует! Я… я не хотел ему рассказывать… Вырвалось… В порыве гнева… Он так меня бесил своей высокомерной уверенностью, своим менторским тоном…, и я… я сказал ему. Про подушку. Про то, как ты… хотела…

Боже, какой же я идиот! Теперь он знает… Знает нашу страшную тайну… И будет смотреть на тебя с этим своим проклятым сочувствием… Будет делать вид, что понимает…, ненавижу его! Ненавижу до глубины души! Лучше бы дедушка нас не застукал… Лучше бы я… доделал своё дело…

Уезжаю в Лондон. Сегодня вечером. Поезд отходит в десять. Скорее всего, мы долго не увидимся. Оксфорд ждёт. Новая жизнь.

Это очередное письмо, которое я тебе не отправлю. Сколько их уже накопилось? Целая стопка… Молчаливых свидетелей моей… моего безумия.

Я буду скучать по тебе, Мишель. Как бы я ни старался тебя ненавидеть, забыть… не получается. Ты – заноза в моём сердце. Наверное, ты права… Наша… наша любовь – это проклятие. Нам нужно жить… как нормальные люди. Жениться… рожать детей… Забыть обо всем…

С этой поры, как только я переступлю порог Оксфорда, я – Джон. Ганса больше нет. Он умер. Забудь это имя. Забудь меня.

Прощай»

Запись 17

Новости пришли неожиданно, как удар под дых. Юстаса арестовали. Агнешка, всегда такая сдержанная и немногословная, сообщила об этом с бледным лицом и дрожащим голосом. Оказалось, что один из врачей, молодой парень, который всегда казался таким тихим и незаметным, был жандармским стукачом. Он доносил на Юстаса, тщательно собирая информацию о его связях, разговорах, планах. И вот настал день, когда эта информация достигла критической массы.

За Юстасом пришли рано утром. Свидетелей не было, все произошло быстро и тихо. Его увезли в кандалах, не дав даже собраться или попрощаться с близкими. Направление – Польское королевство. Там его должны были судить по всем статьям, которые жандармы смогли ему пришить. Возможности были мрачными.

Один из польских сочувствующих по прозвищу Янек рискуя собственной безопасностью, выбираясь из жандармского плена, передал Агнешке письмо от Юстаса для Майи, а она в свою очередь разрешила мне его спрятать.

«Майя, моя бесценная сестра!

Пишу тебе эти строки из мрачных стен царской тюрьмы, куда меня бросили за преданность делу революции. Дух мой не сломлен, вера в победу пролетариата крепка, как сталь.

Не тревожься за меня понапрасну. Тюрьма – не преграда для настоящего социалиста. Здесь я найду новых соратников, закалю свою волю и продолжу борьбу даже в этих стенах.

Знай, что я ни о чем не жалею. Каждый удар, каждое лишение – лишь шаг на пути к светлому будущему, к освобождению рабочего класса от оков капитализма.

Передай пламенный привет нашим товарищам. Пусть продолжают борьбу, не страшась репрессий. Революция требует жертв, и мы готовы их принести.

Крепко обнимаю тебя, моя дорогая сестра.

Верь в победу!

Твой брат,

Юстас

P.S. Не предпринимай никаких попыток освободить меня. Это может быть опасно для тебя и для всего дела. Жди моего сигнала.»

Майя словно окаменела. Тяжёлая печаль легла на её плечи, согнув их под своей невидимой тяжестью. Каждый раз, когда я заходил к ней, она сидела за своим столом, молча печатая листовки. Ее пальцы механически выстукивали знакомые лозунги, а взгляд был устремлён в пустоту. Лицо бледное, губы плотно сжаты. Она словно отгородилась от внешнего мира невидимой стеной, погрузившись в свои мысли.

Я знал, что в её голове сейчас целая воронка мыслей, тревог, страхов. Арест Юстаса стал для неё тяжёлым ударом. И именно эта невысказанная боль, не давала ей услышать меня, видеть меня. Но я все равно старался её поддержать. Говорил ей о том, что Юстас сильный, что он справится, что он вернётся. Хотя сам не очень верил в свои слова.

Пытался убедить её и себя в том, что Юстас был готов к такому повороту событий. Раз он не испугался продолжать свою революционную деятельность, зная, какой риск на себя берет, значит, он был готов и к аресту. Он не из тех, кто сдаётся перед трудностями. И ему было бы очень огорчительно, если бы мы, его товарищи, опустили руки. Мы должны продолжать бороться. За него. За наши идеалы. За наше будущее.

Наступил новый, 1887 год. Время неумолимо текло, мир вокруг менялся, и мы менялись вместе с ним. Я понимал, что Майе нужно продолжать дело, которому они с Юстасом посвятили свою жизнь. Она не могла просто сидеть сложа руки, погрузившись в горе и отчаяние. Поэтому, собрав всю свою решимость, я буквально взял её за руку и перевёл под руководство Маркуса, одного из влиятельных членов партии. Сам я тоже перешёл в его ячейку, чтобы быть рядом с Майей и продолжать вести борьбу.

Маркус был совершенно не похож на Юстаса. Если Юстас был бурей, вихрем, увлекающим всех за собой своей энергией и страстью, то Маркус был спокойствием, невозмутимостью. Но это спокойствие не было признаком лености или безучастия. Напротив, я бы сказал, что он был не менее пылким революционером, чем Юстас, просто он не был вспыльчив. Маркус подходил к делу с холодной головой, тщательно продумывал каждый шаг, анализировал все возможные последствия. И именно благодаря этой хладнокровности и расчётливости он безупречно выполнял любое поручение партии.

Переход в ячейку Маркуса означал и изменение нашей конспиративной деятельности. Теперь мы гарантированно будем чаще видеться с Юзефом и Агнешкой, которые также были в этой ячейке. Но встречи теперь будут проходить в другом конце города, что добавляло сложностей и рисков. Нам придётся быть ещё более осторожными и бдительными.

Первое поручение, которое мы получили от Маркуса, было предельно лаконичным и чётким: залечь на дно. Ситуация в Пруссии резко обострилась. По всей стране начались массовые облавы и аресты. Жандармы рыскали повсюду, выискивая революционеров и всех, кто им сочувствовал. Стукачам были обещаны щедрые вознаграждения за поимку «врагов государства», и эти «охотники за головами» активизировались с удвоенной энергией. Новости об арестах сочувствующих или активных анархистов поступали почти ежедневно. Воздух сгустился от страха и подозрений.

В такой обстановке любая деятельность становилась слишком опасной. Мы, как и Юстас незадолго до своего ареста, застыли в вынужденном бездействии, ожидая знака от Маркуса. Это ожидание было мучительным, наполненным тревогой и неопределённостью. Словно затишье перед бурей.

Я, следуя инструкциям, снова сосредоточился на наблюдении за внутренней жизнью дома. Это было скучно и однообразно, но необходимо. Нужно было быть в курсе всех событий, всех перемен, всех подозрительных личностей, появляющихся в доме. Любая мелочь могла оказаться важной.

Дети, выросшие в семьях с эмоционально отстранёнными родителями, рано осваивают искусство лжи. И дело не в том, что они наслаждаются обманом или стремятся к нему. Напротив, многие из них в глубине души ненавидят ложь, презирают её. Но они вынуждены лгать, чтобы защитить себя, свой внутренний мир, свои тайны от холодного равнодушия родителей. Ложь становится для них своеобразным щитом, барьером, отделяющим их от эмоциональной пустоты, царящей в семье.

Они лгут о своих чувствах, о своих мыслях, о своих друзьях, о своих увлечениях. Лгут о том, что им нравится и что не нравится. Лгут, чтобы избежать критики, насмешек, осуждения. Лгут, чтобы хоть как—то приспособиться к сложной и непроницаемой эмоциональной атмосфере в доме. И с годами это мастерство оттачивается до совершенства. Они становятся виртуозами лжи, способными обмануть кого угодно.

Конечно, ложь, как и любой обман, рано или поздно вскрывается. И тогда наступает расплата. Но есть более тонкий и изящный инструмент манипуляции – полуправда. Полуправда – это искусство скрывать истину, не прибегая к откровенной лжи. Это умение выбрать из всей картины событий только те детали, которые выгодны тебе, и преподнести их так, чтобы создать нужное впечатление. Полуправда гораздо сложнее в распознавании, чем откровенная ложь, и поэтому она гораздо эффективнее.

И если ребёнок начинает уходить из дома, стремясь найти тепло и понимание вне семьи, он должен быть готов к тому, что рано или поздно ему зададут вопрос: «Почему ты уходишь? И куда?» И от того, насколько убедительным будет его ответ, будет зависеть очень многое.

И все же, несмотря на все мои предосторожности, я попался. Оказался под испытующим, тяжёлым взглядом отца, который, как выяснилось, давно хотел со мной поговорить. Все началось ещё в начале зимы. Однажды, возвращаясь домой под утро после очередной вылазки, я столкнулся с отцом, смотревшим в окно. Он бросил на меня быстрый, испытующий взгляд, но тогда, видимо, решил, что ему показалось. Или просто не захотел верить в то, что видит.

Но двумя днями назад фрау Хомбург, невольно выдала меня, пожаловавшись отцу, что я постоянно «клюю носом» на уроках, явно не высыпаюсь. Это и стало последней каплей.

Отец, как и многие взрослые, пытающиеся вывести на чистую воду «запуганного мальчишку», воспользовался старым, как мир, приёмом – «Я все знаю». Это был хитрый психологический трюк, рассчитанный на то, что ребёнок, испугавшись неминуемого разоблачения, расскажет все сам.

В такой ситуации начиналась своего рода лотерея. Либо он действительно все знает, и тогда лучше признаться сразу, либо он блефует и хочет выведать правду из тебя, чтобы потом наказать. Но я был уверен, что меня никто не мог выдать. Я слишком тщательно готовился к каждой вылазке, прилагал массу усилий, чтобы мой грим был безупречным. И это работало. За все время своей… борьбы, я не раз встречал знакомых нашей семьи на улицах города, но никто меня не узнал. Кроме, пожалуй, Сальваторе.

Я сидел в большом кожаном кресле напротив отцовского стола, утопая в высокой спинке. Поза получилась немного нелепой, даже комичной, но это было мне только на руку. Моя природная худоба и большие, немного растерянные глаза придавали мне вид совершенно наивного и ничего не понимающего мальчишки. Мне практически не приходилось играть, чтобы отец поверил в мою искренность.

– Что Вы знаете, папа? – спросил я, намеренно делая ударение на последнем слоге по—французски. Отец всегда поощрял моё стремление к изучению языков, и я часто использовал этот небольшой трюк, чтобы расположить его к себе.

Он молча смотрел на меня, долгим, пронизывающим взглядом. Пытался разглядеть во мне лжеца, увидеть хоть малейший признак вины или испуга. Я же, в свою очередь, смотрел на него вопросительно, чуть приподняв брови и слегка наклонив голову. Старался изобразить на лице недоумение и лёгкую озадаченность.

– Ты куда—то уходишь ночью и приходишь под утро, – наконец произнёс он, нахмурив брови. В его голосе звучала сдержанная строгость, но я не чувствовал в нем ни гнева, ни раздражения. Пока что он просто констатировал факт. И это давало мне небольшую фору.

Я медленно, словно с огромным трудом, опустил взгляд, стараясь не встретиться с пронизывающим взором отца. Губы задрожали, а на глаза навернулись слезы, которые я с трудом сдерживал. Надо было выглядеть максимально убедительно. Я начал что—то невнятно бормотать себе под нос, изображая испуг и раскаяние. Плечи поникли, словно под тяжестью невыносимой вины. Голова опустилась ещё ниже, подбородок почти упёрся в грудь. Я сжался в кресле, словно пытаясь стать невидимым. Создавалось впечатление, что меня только что избили. Наконец, сделав глубокий вдох и собрав все своё мужество (которого, на самом деле, было хоть отбавляй), я медленно, неуверенно кивнул.

– Немедленно рассказывай! – голос отца разорвал напряженную тишину. Он говорил резко, отрывисто, с явной угрозой в интонации. Слова прозвучали словно удар грома, заставив меня вздрогнуть и ещё больше сжаться в кресле. В кабинете воцарилась тяжёлая, давящая атмосфера.

– Я… Я… Я влюбился, папа, – выдохнул я, словно признаваясь в страшном преступлении. Голос дрожал, прерывался, едва слышно пробиваясь сквозь сжатые губы. Я на мгновение задержал дыхание, боясь услышать отцовскую реакцию. – Так влюбился, что… что голова кругом… и совсем не могу спать…

– Влюбился? – отец резко переспросил, и в его голосе явно слышалось недоверие. Он пристально смотрел на меня, словно пытаясь прочесть мои мысли. Затем его взгляд стал более задумчивым, брови слегка разгладились. Видимо, он мысленно подсчитал, что мне через пару недель исполнится четырнадцать, и я действительно уже вступил в тот возраст, когда у детей случаются первые романтические переживания. Напряжение в кабинете немного спало, воздух словно стал легче.

– И… кто она? – голос отца потерял свою резкость и грозность. Теперь в нем звучало скорее любопытство, даже некоторое умиление. Он откинулся на спинку кресла, словно расслабляясь, и его взгляд стал более мягким, почти мечтательным. Видимо, он вспомнил себя в юности, свои первые романтические переживания, первую влюблённость.

Я немного приободрился, чувствуя, что лёд начал таять. Но все ещё старался держаться своей роли раскаявшегося проказника.

– Катрина Шварц, папа, – тихо произнёс я, называя имя Агнешки, которое она использовала для конспирации. Имя слетело с моих губ словно невольно, как будто я выдал какую—то большую тайну.

Услышав незнакомую фамилию, отец нахмурился. На его лбу появились глубокие морщины, а взгляд стал сосредоточенным, напряженным. Он молча постукивал пальцами по столу, словно перебирая в памяти знакомые имена, пытаясь вспомнить, кто эта Катрина Шварц, где он мог её видеть, слышал ли о ней раньше. В кабинете снова воцарилась тишина, прерываемая лишь тихим постукиванием отцовских пальцев. Мне показалось, что прошла целая вечность, прежде чем его лицо наконец прояснилось. Морщины на лбу разгладились, взгляд стал более спокойным. Видимо, он что—то припомнил. Возможно, связал это имя с театром, с моими просьбами купить цветы. Но я решил не рисковать и ещё больше заверить его в своей невиновности, добавив пару убедительных деталей.

– Вы же помните, – продолжил я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно более искренне и взволнованно, – как часто я просил вас купить букеты? И как носил их… в театр? Это… это всё для неё. Для Катрины.

Я сделал небольшую паузу, словно стесняясь своего признания, и поспешно добавил:

– Она… она очень красивая, папа. Правда. У неё такие… такие прекрасные глаза… И волосы… как… как золото…

Я снова замолчал, ища подходящее сравнение, и наконец нашёл:

– И её улыбка… она такая… такая лучезарная… Она… она заставляет моё сердце сжиматься от… от волнения…

Я опустил глаза, изображая застенчивость и смущение. Щеки слегка покраснели – на этот раз уже по-настоящему. Мне самому стало немного неловко от собственной лжи. Но отступать было поздно.

– Она же… слишком взрослая для тебя, – отец покачал головой, и в его голосе послышались нотки сомнения. Он словно сам себе задал этот вопрос, пытаясь осмыслить ситуацию.

– Разве возраст – помеха любви? – обречённо вздохнул я, изображая страдания юного Ромео. Эта фраза прозвучала настолько пафосно и наивно, что мне самому стало смешно.

– Любить, конечно, люби, – отец улыбнулся краешком губ, – но я тебе сразу скажу, что жениться ни я, ни мать вам не дадим. Во—первых, она значительно старше тебя. Во—вторых, я видел её в театре… она, скажем так, пользуется вниманием мужчин. А в—третьих, она… невыгодная партия.

Отец говорил спокойно, рассудительно, словно объяснял мне простые и очевидные вещи. А я тем временем изображал типичного глуповатого подростка с горячим сердцем, для которого все эти рассуждения о возрасте, репутации и выгодности брака не имели никакого значения. Я упрямо смотрел перед собой, сжав губы и нахмурив брови, словно демонстрируя отцу свою непреклонность и глубину своих чувств. Я хотел, чтобы он увидел передо собой не хитрого лжеца, а безнадёжно влюблённого юнца, готового на все ради своего чувства.

– Вы… вы позволите нам видеться, папа? – спросил я, и мой голос задрожал от притворного волнения. Я поднял на отца полные мольбы глаза, стараясь выглядеть как можно более жалким и беззащитным.