Полная версия:

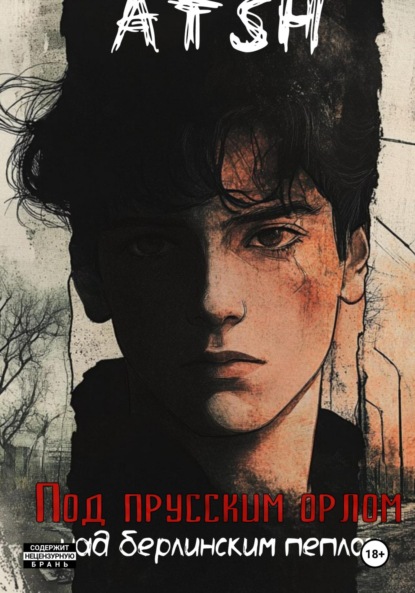

Под прусским орлом над берлинским пеплом

Под впечатлением от прочитанного, словно охваченный пророческим духом, я написал Юстасу длинное письмо, изложив свои выводы и размышления. Он просил держать его в курсе моих наблюдений, моего постепенного погружения в пучину коммунистической философии, и я с рвением неофита выполнял его просьбу.

Увы, вместе с интеллектуальным просветлением в мою жизнь прокралась и пагубная привычка – курение. То блаженное расслабление, которое я испытал в день свадьбы Мичи и Максимилиана, оказалось коварным соблазном. Мой организм решил, что трубка с мягким табаком – лучшее лекарство от душевных терзаний. И теперь каждый вечер, словно ритуал, я отдавал дань этому новому пороку, после чего проваливался в глубокий, безмятежный сон, чтобы к пяти утра встретить рассвет бодрым и отдохнувшим.

В самом доме царила странная, гнетущая тишина. Он словно замер, оцепенел, однажды глубоко вдохнув свежего воздуха и теперь боясь нарушить хрупкое равновесие. Я больше не видел Ганса, старательно избегая встреч с ним, обедая то раньше, то позже всех остальных. Семейство Кесслер дрейфовало в океане собственных проблем и планов, предпочитая не замечать друг друга. Только Клэр и отец постоянно совещались, о чём-то важном, их голоса, словно нити заговора, переплетались в тишине кабинета.

Я же, движимый жаждой правды, не собирался отказываться от своего расследования. Специально заведённая папка с компроматом постепенно толстела. На листах бумаги вырисовывалась приблизительная картина происходящего, словно мозаика, собранная из обрывков подслушанных разговоров. Но мне нужны были более весомые улики. Я подозревал, что ключ к тайне Анжелики хранится в кабинете отца, но не исключал и библиотеку. Ведь дедушка, когда-то сказал мне мудрые слова: «Библиотека хранит не только книги, но и все сведения о доме, от самого первого его жильца».

Эта папка, тяжёлая от секретов, стала своеобразной страховкой в этой опасной игре. Я ещё не знал, как именно распоряжусь собранным компроматом, но предчувствовал, что, когда-нибудь он может спасти мне жизнь. Эта мысль дарила иллюзорное чувство безопасности. Но я отдавал себе отчёт, что злоупотреблять этим оружием нельзя.

Я знал, что, когда-нибудь, оглядываясь назад, я осужу себя за эту холодную расчётливость. Но, вырастая в этом кишащем «террариуме» живых паразитов, я невольно научился их же методам. Здесь, в этом доме, тебя мгновенно примут за беззащитного дождевого червя и съедят живьём, если ты сам не покажешь зубы, не научишься кусаться. Это был жестокий урок выживания, и я усвоил его на отлично.

В пятницу почтальон доставил весточку от Мичи, тонкий конверт с франкфуртским штемпелем. Клэр, с трепетом в руках, вскрыла письмо и вслух прочитала известия от дочери. Мичи писала о своей новой жизни, о переезде в просторный дом Максимилиана, где можно было днями бродить по одной его половине, так и не встретив мужа, погруженного в работу в другой. Описывала свою повседневность, наполненную визитами в светские салоны – дамы, знакомые с Максимилианом, оказывали ей явное внимание. Дни пролетали незаметно за рукоделием, музыкой и чтением; иногда Мичи отправлялась на верховые прогулки, вдыхая свежий воздух свободы. И, конечно же, как и полагается даме её круга, решила совершенствоваться в английском. В её письме просвечивали и дальновидные планы: после поездки в Санкт—Петербург Мичи намеревалась завести ребёнка, чтобы окончательно укрепить своё положение в доме Дресслеров, словно пустив корни в плодородную почву.

Лицо Клэр, слушавшей письмо, сияло. Не просто благоговением, а чем—то большим – торжеством матери, чей тщательно выстроенный план блистательно воплощался в жизнь. В каждом слове Мичи она слышала не только рассказ о повседневности, но и подтверждение своего собственного успеха. Дочь занимала положенное ей место в высшем свете, вращаясь среди влиятельных людей, купаясь в лучах богатства и уважения. Это была не просто удачная партия для Мичи, это была победа всего клана Кесслер, ступенька вверх на социальной лестнице. И Клэр, как истинный стратег, с гордостью обозревала плоды своих трудов. Финансовое благополучие Дресслеров становилось залогом стабильности и для нас. Это была сладкая победа, вкус которой Клэр смаковала с особенным, почти чувственным удовольствием. В её глазах плясали огоньки самодовольства, а губы сами собой складывались в едва заметную улыбку.

Среди вороха исписанных строк, повествующих о новой жизни Мичи, затерялось и мимолётное упоминание обо мне. Клэр, скользнув по ним равнодушным взглядом, без тени интереса в голосе обронила: «Тебе тоже что-то тут написано». И с презрительной небрежностью, как бы бросая кость под ноги дворовой собаке, швырнула письмо мне под ноги. Я даже не пошевелился, чтобы поднять его. Мой взгляд, острый как лезвие, сам нашёл нужные строчки: короткая, формальная просьба Мичи написать ей. Ни теплоты, ни сестринской заботы. А о Гансе – ни слова. Видимо его имя и сам образ, были тщательно вычеркнуты из новой, блестящей жизни Мичи Дресслер.

Загадка, заключённая в этих немногих строчках, не давала мне покоя. Чего хочет от меня Мичи? Клэр знает все подноготную нашего дома и, безусловно, уже осведомила дочь о последних событиях. Значит, обращаясь ко мне, Мичи преследовала какую-то иную цель. Хотела, о чем-то попросить или что-то сообщить?

Я решил выждать. И дело было даже не в моём отношении к Мичи. Просто не видел смысла отправлять письмо с единственным скупым вопросом. Мне нечего было ей рассказать, поделиться своими мыслями и сомнениями. Я понимал, что она, погруженная в свой новый, блестящий мир, никогда не поймёт моих взглядов, моего стремления к справедливости. В лучшем случае она просто проигнорирует моё письмо. А в худшем… может ненароком подставить, выдав мои секреты тем, кому не следует. Зная легкомысленный нрав сестры, её неумение хранить тайны, я подозревал, что она уже отправила мне ответ, новое письмо, полное сплетен и просьб. И это письмо должно было прибыть со дня на день. Оставалось лишь ждать и готовиться к новому витку этой странной, запутанной игры.

Приложения к записи 15

«Здравствуй, Адам К.!

Твоё письмо с размышлениями о «Капитале» дошло до меня. Я несказанно рад, что ты осилил этот труд! Вижу, ты не стоишь на месте, развиваешься, используешь свободное время для поглощения полезной литературы. Уверен, твои статьи теперь заиграют новыми красками, обретут глубину и проницательность. Мне нравится, как ты умеешь объяснять сложные вещи простыми словами – это именно то, что нужно для рабочих, для простого народа.

Не стоит унывать из-за мысли, что мы, возможно, не доживём до Революции, или что после неё капитализм может вернуться. Любое поражение – это всего лишь повод провести работу над ошибками, чтобы наши дети и внуки смогли возобновить борьбу и добиться победы. Не забывай, что искра революции может вспыхнуть и в другой стране. И тогда опыт наших неудач поможет рабочим других стран избежать ошибок, усилить борьбу. А мы, в свою очередь, должны быть готовы поддержать их, чем сможем.

Мои дни в Друскининкай текут спокойно и размеренно. Кашель стал отступать. Один местный знакомый посоветовал мне специальный сбор для облегчения кашля – мать—и—мачеха, тимьян и дурман. И, знаешь, это действительно помогает! Я, наконец, стал нормально спать. Воздух здесь чистый, настоящий эликсир жизни, везде пахнет лечебными грязями и минеральными водами. Питание отличное, денег мне хватает. Догадываюсь, что ты присматриваешь за Майей. Передай ей, пожалуйста, что я ни в чем не нуждаюсь, и ей не стоит отправлять мне деньги. Пусть лучше позаботится о себе.

Кстати, как она? Знаю, что в своих письмах она будет приукрашивать действительность, но я все равно беспокоюсь за неё. Надеюсь, у неё все хорошо.

К письму прилагаю наброски для газеты. Добавь их, пожалуйста, в ближайший номер.

С уважением,

Доктор Адоменас»

«Уважаемый Доктор Адоменас,

Прилагаю к письму свежий номер газеты с Вашими набросками. Надеюсь, читатели оценят их по достоинству.

Искренне рад слышать об улучшении Вашего здоровья. Однако не советую торопиться с возвращением в Берлин. Пожалуйста, доведите лечение до конца, позвольте лечебным силам Друскининкай полностью восстановить Ваши силы. Не беспокойтесь о Майе, она уже взрослая девушка, даже старше меня, и вполне способна позаботиться о себе. Зная её характер, Вы, конечно, понимаете, что мои просьбы не тратить свою зарплату на Вашу поддержку окажутся тщетными. Она настолько самоотверженна, что готова последнюю рубашку снять, лишь бы помочь ближнему. Поэтому советую Вам просто принять её помощь и, если деньги Вам сейчас действительно не нужны, откладывать их. Когда-нибудь Вы сможете вернуть ей этот долг.

Да, я действительно забочусь о Майе, но ровно настолько, насколько она позволяет мне это делать. Она независимая, сильная девушка с бойцовским характером. Вам есть чем гордиться. Писатель, как Вы знаете, помог ей с жильём. Комната, которую она снимает, небольшая, но тёплая. Уверяю Вас, я не приукрашиваю действительность, как и Майя. Она действительно довольна своими условиями жизни.

В связи с этим у меня возник вопрос. Я хотел бы более активно участвовать в деятельности партии, в частности, помочь с поиском и вербовкой новых членов. Возможно ли это? Готов выполнять любые поручения.

С уважением,

А»

«Мой дорогой Адам,

Надеюсь, это письмо найдёт тебя в добром здравии. Извини, что в прошлый раз написала так мало – была в суматохе переезда и обустройства на новом месте. Франкфурт – город шумный и беспокойный, но я постепенно привыкаю. Дом Максимилиана, как я уже писала, просто огромен, порой мне кажется, что я блуждаю в городе, а не в доме. Светские рауты следуют один за другим, новые знакомства, обязанности… Времени катастрофически не хватает.

Но несмотря на всю эту мишуру, мысли мои часто возвращаются в Берлин, к вам всем. Как ты? Как папа, Клэр? И… как Ганс?

Знаю, что между нами произошла неприятная сцена, и я поступила не очень хорошо. Но, поверь, я ни на миг не забывала о Гансе. Несмотря на обиду, я искренне переживаю за него. Как он перенёс моё замужество? Как справляется со всем происходящим? Чем сейчас занимается?

Адам, я очень прошу тебя, узнай о нем все, что сможешь. И напиши мне. Только, пожалуйста, никому ни слова об этой моей просьбе, особенно самому Гансу. Не хочу, чтобы он думал, будто я навязываюсь или пытаюсь вмешиваться в его жизнь. Просто… мне нужно знать, что с ним все в порядке.

Надеюсь на твоё понимание и помощь. Жду твоего письма с нетерпением.

С самой тёплой сестринской любовью,

Мичи»

«Милая Мичи,

Твоё письмо получил, не ожидал, что среди светских раутов и новых знакомств ты найдёшь время вспомнить о своей прошлой жизни. Франкфурт, говоришь, шумный и беспокойный? Что ж, надеюсь, ты уже прикупила себе достаточно платьев и шляпок, чтобы не слишком выделяться на фоне местных модниц.

Что касается Ганса, то… он все ещё дышит. Твой отъезд, конечно, стал для него настоящей трагедией, похлещё, чем последний акт самой слезливой оперы. Он, бедняга, целыми днями бродит, словно тень, бормоча что—то о неблагодарности и коварстве женщин. В работу, правда, тоже ушёл с головой, видимо, решил построить себе новый мир.

Если тебя так сильно беспокоит судьба Ганса, то почему бы тебе не написать ему самой? Или ты боишься, что он не оценит твоей внезапной сестринской заботы после того, как ты так элегантно выпорхнула из его жизни?

В общем, Мичи, думаю, на этом можно и закончить нашу трогательную переписку. У тебя, наверняка, есть дела поважнее, чем вспоминать о своих "шалостях" в Берлине.

Всего наилучшего в твоей новой, блестящей жизни,

Адам»

Запись 16

Предыдущая запись стала финальной в моей тетради, чернильным эпилогом детской наивности. Пришло время заводить новую – чистый лист, ждущий истории взросления, истории борьбы. Не знаю, сколько информации она принесёт вам, дорогие читатели будущего, и не знаю, напишу ли я её полностью. Тень жандармов ложится на город всё гуще, их сети сплетаются всё теснее, захватывая революционеров одного за другим. «Играть в революцию» становится всё опаснее, детская забава превращается в жестокую реальность. Идейность требует серьёзного подхода, отчаянных решений, холодной отваги и бесстрашия перед лицом неизбежного.

Когда-то, на первых страницах этой истории, я писал о равенстве в подполье, о том, что здесь не смотрят на возраст, что ребёнок и взрослый равны в своей преданности делу. Тогда это вызывало во мне восторг и уважение. Теперь же я понимаю истинную причину такого равенства: в подполье нет места детям. Никто не будет терпеть капризы, нюни и детские страхи. Жизнь, суровая и непрощающая, научит быть взрослым. Жизнь и вечный, леденящий душу страх, что однажды в дом постучат жандармы, их тяжёлые сапоги осквернят святость домашнего очага.

Я убегал уже от них. Спасла меня случайная шляпа, найденная на улице, спрятавшая Адама Кесслера от натренированных глаз сыскарей. Я бежал так быстро, что казалось, будто лёгкие вот-вот разорвутся, ноги превратятся в кровавое месиво. В боку кололо с непривычки, отчаянно хотелось остановиться, упасть на землю и сдаться на милость преследователей. Но что—то двигало меня вперёд, неуловимое и могущественное, словно сама воля к жизни. Добравшись до тёмного проулка, я затаился в его глубине, выжидая, прислушиваясь к удаляющимся шагам. Через несколько минут, убедившись, что опасность миновала, я вышел обратно, уже без шляпы, в своей дорогой одежде, словно ничего не произошло.

Я постоянно клеил листовки. Везде, где только можно. На людных площадях и в тихих переулках, на стенах домов и заборах. Доезжал ночами до ближайших деревень и расклеивал их там, неся слово правды в самые отдалённые уголки. Пальцы покрывались ожогами от горячего клея, рука дрожала от усталости, но я продолжал. Страх и долг стали моей пищей, заглушая физический голод и вызывая постоянную потерю аппетита.

Я стал намного чаще выступать перед рабочими. Набирался смелости, посещая заводы знакомых родителей. Кричал во всё горло, своим хриплым, ломающимся голосом самые жестокие агитационные фразы, призывая людей проснуться от спячки, открыть глаза и подумать о своей жизни. Я хотел быть их будильником, неумолимым и громким, разбудить их от этого сладкого сна, который на самом деле был кошмаром.

Тем временем в стране свирепствовала смерть. Кладбища распустили свои чёрные крылья, каждый день принимая десять и более новых могил. Условия жизни ухудшались, нищета и голод становились постоянными спутниками простых людей. Бисмарк, железный канцлер, казалось, не хотел замечать этого, был слишком занят своими политическими играми. Местечковая коррупция расцветала пышным цветом, вбивая ещё один гвоздь в крышку гроба праведной жизни крестьян и рабочих. Обращаясь к мелкому чиновнику, граждане либо ждали месяцами решения своей проблемы, либо получали отказы в оказании помощи, оставаясь один на один со своим горем.

Но худшее, что может быть – уныние. Нельзя позволять его черным костлявым рукам управлять нами. Нельзя давать ему возможность победить и заглушить революцию в сердце. А оно бывает больно колется, когда рабочие не согласны что—то менять. Ведь большинство так или иначе придерживается индивидуализма, и пока их семью не затрагивают проблемы, нет смысла обнажать свой клинок.

Помнится, ещё в мае, я бережно вложил в свой дневник краткую переписку с Юстасом, которого мы знали в Друскининкай как доктора Адоменаса. Одно письмо было от него самого, полное надежд на скорую встречу и тревоги за наше общее дело. Второе – от меня, с просьбой разрешить вербовать новых людей в партию. Эти письма были для меня словно ниточка, связующая меня с уверенностью продолжать идти до конца. Я передал его Агнешке, надеясь, что она найдёт способ передать его Юстасу. И ждал, ждал с замиранием сердца, когда же придёт ответ, хотя бы несколько строк, которые подтвердят, что с Юстасом всё хорошо. Но дни тянулись бесконечно долго, недели сменяли друг друга, а ответа всё не было. Наконец, Агнешка вернула мне письмо. Её лицо было мрачным, а в глазах читалась безнадёжность. Юстас пропал. Он не подал условленного сигнала из санатория, не вышел на связь ни с кем из наших товарищей. Словно растворился в воздухе. В наших сердцах зародилось страшное предчувствие. Скорее всего, ему пришлось бежать, скрываться от полиции, которая, вероятно, уже шла по его следу. Мы оказались совершенно бессильны перед этой ситуацией. Всё, что нам оставалось – это ждать, ждать и надеяться на лучшее, надеяться, что Юстас найдёт способ дать о себе знать, что он жив и находится в безопасности.

Майя, была в отчаянии. Её сердце сжималось от волнения и страха за брата. Она металась по дому, не в силах найти себе места. Несколько раз я встречал её на вокзале, она собиралась ехать в Друскининкай. Мне приходилось удерживать её почти силой, убеждать, что сейчас не время для импульсивных действий, что поиски могут быть смертельно опасны. Если Юстас действительно попал в поле зрения жандармерии, то, скорее всего, они уже расставили ловушку и ждут, когда кто—то из его близких или друзей попытается найти его. Я был абсолютно уверен, что это так. Это была ловушка, хитрая и безжалостная, и она обязательно захлопнется, как только кто—то попадётся на наживку. Нам оставалось только ждать, затаив дыхание, надеяться, чтобы Юстас был достаточно осторожен, чтобы избежать жандармской клетки.

Пока не было подтверждено, но подозрение, что Юстаса арестовали, уже тяготело над нами, тяжёлое и холодное. И всё же, жизнь подполья продолжалась. Наша маленькая ячейка понимала: колесо борьбы не должно остановиться. Съезды, встречи, листовки – всё должно идти своим чередом, несмотря на постоянную опасность. В воздухе вибрировало напряжение, готовность к действию. Если худшие опасения подтвердятся, Маркус, Юзеф и Шмидт, ветераны подпольной борьбы, немедленно вступят в игру. Социал-демократия своих не бросала. Юстас сам вдалбливал нам с Майей этот принцип: помощь – да, но тень, анонимность – превыше всего. Восемьдесят процентов усилий – на борьбу, двадцать – на спасение попавших в беду. Жестокая, но необходимая арифметика выживания. И всё же, ледяной прагматизм не мог полностью подавить тревогу и желание помочь. Скромная сумма, переданная Агнешке – скорее жест отчаяния, чем реальная помощь, но даже искра может разжечь пламя. А вдруг именно эта искра окажется решающей?

Отъезд Ганса в Оксфорд, на медицинский факультет, стал едва заметной рябью на поверхности моей бурной жизни. Без прощаний, без объятий. Лишь отец и Клэр вышли проводить его до кареты, и обрывок фразы, брошенной Гансом словно мимоходом – "Не приеду до самого конца учёбы" – донёсся до меня, отчётливый и холодный, как звон монет об могильный камень. Теперь их взгляды, тяжёлые от невысказанных упрёков и подозрений, сфокусируются на мне, словно лучи прожектора. Клэр, с её удушающей заботой и стремлением контролировать каждый мой вздох, и всё это лицемерное, блестящее общество, в которое я вынужден погружаться время от времени, – все они теперь будут смотреть на меня ещё пристальнее. Я был готов к этому. Готов к неизбежному разоблачению, к тому, что моя двойная жизнь всплывёт на поверхность, как труп в пруду. Готов к отречению тех, кого я когда—то называл семьёй. Собранная сумка и деньги, спрятанные на черный день, – мой единственный билет в неизвестность. Но если арест случится раньше… Мне нужно найти место. Абсолютно секретное, надёжное, известное только мне. Место, где мои немногие вещи и деньги, ключи от моего гипотетического будущего, будут в безопасности.

Я решил обследовать комнаты Ганса и Мичи, надеясь найти хоть малейший намёк на подтверждение моих подозрений об их отношениях или хотя бы узнать о них что—то новое.

Открыв дверь в комнату Ганса, я шагнул в пространство, пропитанное строгостью и сдержанностью. Стены, выкрашенные в ровный серый цвет, словно подчёркивали аскетичность обстановки. Никаких украшений, никаких лишних деталей – только функциональная мебель, необходимая для жизни.

Первое, что бросалось в глаза, – это массивный письменный стол из светлого дерева, занимавший почётное место у стены. Его отполированная поверхность блестела, отражая тусклый свет, проникающий сквозь окно. На столе царил идеальный порядок: аккуратно сложенные бумаги, подставка с перьями и чернильницей, несколько книг с ровно обрезанными страницами.

У противоположной стены стояла простая кровать с металлическим изголовьем. На ней лежало аккуратно заправленное одеяло серого цвета, гармонирующего с общим тоном комнаты. Рядом с кроватью располагалось небольшое окно, выходящее, судя по всему, во внутренний двор. Тяжёлые шторы были раздвинуты, впуская в комнату скупой дневной свет.

Вдоль одной из стен стоял высокий платяной шкаф из того же светлого дерева, что и письменный стол. Его гладкие дверцы были плотно закрыты, не выдавая ни малейшего намёка на содержимое. Рядом с ним располагался книжный шкаф, за стеклянными дверцами которого виднелись ряды книг, расставленных в строгом алфавитном порядке.

В воздухе витал едва уловимый, но отчётливый аромат аккуратности и порядка, смешанный с лёгким запахом дерева и бумаги. Создавалось впечатление, что Ганс лишь ненадолго отлучился, вышел на прогулку или по делам, и вот-вот вернётся, чтобы сесть за свой письменный стол и продолжить учёбу. Эта почти стерильная чистота и порядок невольно вызывали чувство насторожённости, словно я вторгся в чьё—то очень личное пространство.

Я двигался по комнате медленно, осторожно ступая по деревянному полу. Старые половицы поскрипывали под моими ногами, издавая тихие, мелодичные звуки. Я прислушивался к каждому скрипу, словно пытаясь уловить в них какую—то скрытую мелодию, подсказку, которая могла бы направить меня на верный путь.

Мой взгляд скользил по книжным полкам, заставленным томами книг. Я внимательно изучал корешки, проводя пальцем по вытесненным названиям, останавливаясь на каждой, пытаясь угадать содержание по загадочным титулам. Некоторые из них были мне знакомы, другие казались совершенно незнакомыми и интригующими. Я брал книги с полок, листал страницы, надеясь найти случайно оставленную закладку, записку или хотя бы подчёркнутую фразу, которая могла бы пролить свет на тайну Ганса и Мичи.

Закончив с книгами, я принялся за шкафы. Тщательно осматривал каждую полку, простукивал стенки, ища потайные отделения или двойное дно. Ощупывал карманы висевшей в шкафу одежды Ганса, проверяя швы и подкладку. Даже пуговицы на его пиджаках не ускользнули от моего внимания – я осторожно проверял каждую из них, надеясь, что она окажется секретной.

Письменный стол также подвергся тщательному обыску. Я медленно выдвигал ящики один за другим, ощупывая их внутренние стенки и дно. В них лежали аккуратно сложенные бумаги, перья, чернила, но ничего, что могло бы хоть как—то связывать Ганса с Мичи или подтвердить мои подозрения. Три ящика – и три разочарования.

Постепенно надежда найти хоть что—то начала угасать. Либо я ошибался в своих предположениях, и между Гансом и Мичи не было никакой тайной связи, либо Ганс оказался настолько предусмотрителен, что тщательно убрал все следы, которые могли бы меня навести на след.

Меня не покидало смутное беспокойство, и я решил зайти и в комнату сестры. Но Микаэла перевезла львиную долю своих вещёй в дом Максимилиана. И всё же, я начал осматривать то, что осталось. Сгорая от любопытства и нарастающего подозрения, я начал методично осматривать каждую игрушку. Я проверял карманы кукольных платьев, заглядывал внутрь плюшевых зверей, даже разобрал башенку из кубиков, надеясь найти хоть малейший намёк, записку, фотографию – что угодно, что могло бы пролить свет на эту странную ситуацию.

Но мои поиски оказались тщетными. Игрушки были пусты. В комнате Мичи, кроме игрушек, не было абсолютно ничего. С тяжелым сердцем, полным неразрешённых вопросов и усилившихся подозрений, я вышел из комнаты, чувствуя, что загадка становится все более запутанной. Тихо прикрыв за собой дверь, я бросил последний взгляд на безжизненно яркие игрушки и покинул комнаты.

Прошло два дня. Мысль о комнате Ганса и необъяснимой пустоте в комнате Мичи продолжала беспокоить меня, словно заноза. Но навязчивое желание разгадать эту загадку временно отступило на второй план, уступив место более прозаичной проблеме. Мой шкаф был до отказа набит одеждой, и я решил воспользоваться свободным местом в комнате брата.

Зайдя в комнату Ганса, я открыл платяной шкаф. Внутри висели несколько его костюмов, аккуратно разложенных по плечикам. На полках лежали сложенные рубашки и свитера. Я начал перекладывать свои жакеты, стараясь не нарушить царивший здесь порядок. Взяв в руки очередной жакет, я почувствовал, как что—то отлетело от него. Металлический звон о деревянный пол – пуговица. Она отскочила от края шкафа и покатилась под кровать Ганса.