Полная версия:

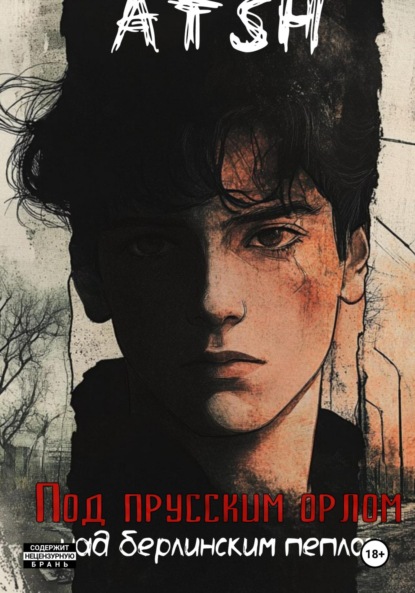

Под прусским орлом над берлинским пеплом

– А Вы, значит, воспользовались моментом, чтобы провести агитацию среди моих рабочих? – его голос был тихим и мягким, словно мурлыканье кота, но в этой мягкости чувствовался скрытый стержень. Я изобразил удивление, повернувшись к нему с готовым возражением на губах, но слова замерли, не родившись. В руках Сальваторе я увидел листок бумаги, на котором был написан текст моей речи.

Я замялся, почувствовав, как пунцовость приливает к лицу. Моё амплуа заботливого брата рассыпалась на куски, раскрывая истинную цель. Молодой человек даже не удивился, его глаза оставались холодными и спокойными.

– Агитируйте, вот Ваша трибуна – сказал он, слегка отойдя в сторону и указывая на цех. Сальваторе был абсолютно уверен в своих работницах. Он знал, что они даже не станут меня слушать.

И я, сгорая от стыда и волнения, забрался на небольшую возвышенность, служащую своеобразной трибуной. Внезапно я понял, что совершенно забыл свой тщательно заученный текст. Страх и смущение парализовали меня. Ещё никогда я не чувствовал себя настолько уязвимым и опозоренным. И, к моему удивлению, я не увидел в глазах Сальваторе торжества или злорадства. Там теплилось нечто другое… Разочарование?

– Уважаемые работницы, товарищи! Сёстры!

Каждый день, приходя в цех, я вижу ваши усталые лица, ваши руки, истерзанные тяжёлым трудом. Я слышу грохот станков, который заглушает ваши песни, ваши мечты, ваши надежды.

Вы проводите здесь, в этих стенах, большую часть своей жизни, отдавая свои силы, свою молодость, своё здоровье на благо госпожи Салуорри и других капиталистов. Вы создаёте богатство своими руками, но сами живете в нищете и лишениях. Ваши дети голодают, ваши семьи ютятся в тесных, сырых квартирах, а ваши мужья и братья гибнут на войнах, которые развязывают буржуи ради своих прибылей.

Задумайтесь, кому выгодно такое положение вещёй? Кому нужна эта система, где одни живут в роскоши, а другие влачат жалкое существование?

Только буржуям! Только капиталистам! Они наживаются на вашем труде и горе!

Но так не должно быть! Не должно быть разделения на богатых и бедных, на господ и рабов!

Мы – рабочий класс – являемся основой этого общества. Мы создаём все материальные блага, мы двигаем прогресс, мы строим будущее! И мы имеем право на достойную жизнь! Мы имеем право на справедливую долю того богатства, которое создаём своими руками!

Настало время сказать «хватит»! Настало время сбросить с себя оковы капиталистического рабства! Настало время взять власть в свои руки!

Только мы сами можем изменить свою жизнь! Только объединившись, мы сможем построить новое, справедливое общество, где не будет эксплуатации и угнетения, где каждый человек будет иметь право на труд, отдых, образование и медицинскую помощь!

Вступайте в наши ряды! Боритесь вместе с нами за свои права! За светлое будущее для себя и своих детей!

Да здравствует рабочий класс! Да здравствует социалистическая революция! – голос Сальваторе, подобно грому, прокатился по цеху, заставив станки замолчать и сердца учащённо биться. Работницы, словно заворожённые, поднимались со своих мест, их взгляды были прикованы к руководителю, чьи слова, клинком, рассекали затхлый воздух. Бригадир, подобно медведю, разбуженный посреди зимней спячки, лениво почесал затылок и, скрестив руки на груди, прислонился к массивной колонне, наблюдая за происходящим.

– Вы живёте хорошо, трудясь на госпожу Салуорри, – продолжал Сальваторе, его голос наполнился горечью, – но другие немцы стонут под жестоким гнетом капиталистов, лишённые всякой поддержки!

– Вас же уволят! – прошептал я, чувствуя, как страх перебирает кишки.

– И что же нам делать? – послышался робкий голос из толпы.

Внезапная смелость охватила меня. Я вытащил из кармана пачку листовок и бросил их вниз. Рабочие тут же набросились на них, жадно хватая и читая.

– Господин Кесслер, – голос Сальваторе пропитан был едкой иронией, хотя бледное лицо оставалось бесстрастным, – не забывайте агитировать на своих заводах. У вас там, насколько мне известно, условия намного хуже. Не стоит прятаться за спинами тех, кого вы поддерживаете. Лучше быть отвергнутым, чем трусом. А теперь бегите, пока я не натравил на вас охранников.

Едва он закончил фразу, как бригадир двинулся в мою сторону, его тяжёлые шаги отдавались эхом в напряженной тишине цеха. Паника захлестнула меня, я не успел даже спросить имя управляющего, узнать, что движет этим человеком – гнев, чувство долга или, может, он поддерживал эти убеждения? Мысли путались, ноги сами несли меня прочь, сердце бешено колотилось в груди, лёгкие горели огнём. Я бежал, спотыкаясь и задыхаясь, сквозь лабиринт узких улочек, окутанных темнотой и пропитанных запахом угля и бедности. Моя лошадь ждала в баре на окраине квартала, и я стремился к ней, ища спасения в седле. Только когда я вскочил на лошадь и помчался прочь, в голове вспыхнула тревожная мысль: я оставил Сальваторе листок с речью. Листок, который мог стать моим приговором. Он мог запросто отнести его жандармам, и тогда мои дни были бы сочтены. Оставалось жить в постоянном ожидании ареста, словно приговорённый, каждый шорох принимая за шаги жандармов, пришедших забрать меня. Каждый день мог стать последним.

Запись 14

Ганс, как корабль после шторма, медленно приходил в себя после бурных переживаний, связанных со свадьбой сестры. Отсутствие Мичи в доме, несомненно, облегчало его страдания. Однажды я застал его в саду, напротив увитой зеленью беседки. Он, погруженный в свои мысли, лениво перекатывал шары по изумрудной траве, играя в крокет. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь листву, делали его лицо ещё более бледным, а непослушные рыжие волосы, давно не знавшие ножниц парикмахера, отливали золотом.

Заметив меня, он замер, бросив молоток на траву. Этот безмолвный жест был красноречивее слов – Ганс хотел поговорить. Я не стал противиться его желанию.

– Ты считаешь Максимилиана достойным мужем для Мичи? – спросил он, голос его звучал глухо, кажется ему было физически больно произносить эти слова. В интонации чувствовались и горечь, и недоумение, и даже оттенок зависти. Неужели он пытался найти во мне союзника, человека, который разделит его сомнения и неодобрение по поводу выбора сестры?

– Я думаю, родителям виднее, – ответил я спокойно, стараясь не выдать своего раздражения. Мне не хотелось ввязываться в этот разговор, обсуждать достоинства и недостатки Максимилиана. А ещё я намеренно бы не стал обсуждать с Гансом то, почему я так хотел, чтобы Мичи вышла замуж за Дресслера.

Судя по искривившимся в презрительной гримасе губам, мой нейтральный, по сути, ответ ему откровенно не понравился. Меня же, в свою очередь, буквально захлестнула волна раздражения, вызванная его инфантильным, эгоистичным поведением. Это вечное осуждающее молчание, словно я был виноват в самом факте своего существования, уже порядком надоело. Каждый раз, когда он снисходил до того, чтобы обратиться ко мне с вопросом, он тут же награждал меня этим презрительным, полным высокомерия взглядом. Черт возьми, да он вообще заметил моё существование лишь благодаря тому, что Микаэла осмелилась обратить на меня внимание! И ладно бы дело было во мне или в каких—то моих действиях, но я ведь никогда, ни единого раза не делал ему ничего плохого намеренно! Напротив, я старался держаться в стороне, не лезть в семейные разборки, но это не мешало ему смотреть на меня как на пустое место.

– Чего ещё ждать от Адама Кесслера, – с едкой, издевательской интонацией произнёс Ганс, – ты всегда поддакиваешь лишь тем, кто у власти. Безликий, бесхребетный приспособленец!

В его голосе звучало откровенное презрение, он словно плевал мне в лицо этими словами. Я почувствовал, как щеки наливаются краской, а кулаки непроизвольно сжимаются. Мне хотелось ударить его, заставить замолчать, но я взял себя в руки. Я не дам ему удовольствия видеть мою слабость.

– Что бы ты ни делал, последнее слово всегда будет за твоей матерью, – прошипел я, вкладывая в свой голос всю насмешку и презрение, на которые был способен, – и вряд ли она допустит, чтобы её любимый сынок поддался грехопадению. Мичи никогда не будет твоей, и я рад, что смог повлиять на её решение сохранить здравый рассудок.

Я намеренно выделил слова "Мичи никогда не будет твоей", "грехопадение" и "здравый рассудок", чтобы ещё сильнее намекнуть, что я не первый день живу и знаю об их не совсем братско-сестринской связи. Я знал, что попал в цель, когда увидел, как его лицо исказилось от ярости.

– Ты ещё наивнее, чем кажешься, – процедил он сквозь зубы, сдерживая гнев с трудом, – ты доверился той, кто хотел удушить тебя в колыбели. Она ненавидит тебя не меньше, чем я.

Его слова прозвучали как гром среди ясного неба. Я остолбенел, не в силах поверить услышанному. Мичи… хотела убить меня? Но почему?

– Твоими руками? – спросил я слабым голосом, – она ведь ничего не делала без твоей помощи.

Вопрос мой повис в воздухе, оставшись без ответа. Но ответ мне был и не нужен. Все и так было ясно. Всё семейство чёртовых убийц.

Отстранившись от Ганса, я побрёл прочь, чувствуя, как ноги становятся ватными, а земля уходит из-под них. В какой-то момент я очнулся у мастерской Бернда. Взгляд бесцельно скользил по двору, не в силах сосредоточиться. Бернд, раздевшись по пояс, энергично рубил дрова, а вокруг него, словно стайка весёлых воробьёв, носились его дети. Марья, повязав голову платком, усердно стирала белье в большом деревянном тазу, а детвора, смеясь и толкаясь, развешивала чистые простыни и полотенца на верёвки, натянутые между деревьями.

Я опустился на скамейку, обхватил голову руками, впиваясь пальцами в волосы. Это просто минутная слабость, уговаривал я себя. Это пройдёт. Удивление, боль, гнев – все это скоро утихнет.

– Адам? – голос Бернда раздался внезапно, заставив меня вздрогнуть. Он стоял рядом, его рука легла мне на плечо.

Я поднял на него глаза, и в памяти вновь всплыли слова Юдит, ударив меня с новой силой.

– Уходи из этого дома, Бернд – проговорил я, с трудом шевеля одеревенелыми губами.

Бернд нахмурился, провёл рукой по затылку.

– По-моему, барчонок, ты немного сдурел, – ответил он, – я только перевёз сюда семью.

– Она подставила Стэна. Убила первую жену моего отца. И теперь подставила тебя, заставив его убить. Она должна была помочь ему скрыться, но обманула. Она – чудовище, скрывающееся под ликом благодетельницы – выдавил я, каждое слово давалось мне с невероятным трудом.

– Откуда… – начал Бернд, но не договорил. Его глаза расширились от ужаса, он словно понял, что—то очень важное.

– Это я написал письмо, – ответил я, и в моём голосе он услышал не только боль и отчаяние, но и твёрдую уверенность в своих словах.

Больше я не проронил ни слова, лишь бросил короткий, многозначительный взгляд на его молодую жену, призывая её к благоразумию, и решительным шагом покинул мастерскую. В глубине души теплилась надежда, что Бернд понял серьёзность моих слов и осознал нависшую над ним опасность.

Я прекратил свои визиты к нему, не желая навязываться и усугублять ситуацию. Свободное время я проводил в своей комнате, погрузившись в учёбу, и искал утешения и забвения в книгах и статьях.

Страх за собственную жизнь не терзал меня. Даже если бы Бернд решился рассказать матери мою версию событий, я был готов к этому. Мой разум продумывал партию на несколько шагов вперёд.

Я начал бережно откладывать карманные деньги, создавая фундамент для будущей, независимой жизни. Аскетизм стал моим верным спутником: я отказывал себе во многих удовольствиях, предпочитая экономить каждую монету и бросать её в свою неприметную копилку.

Я был готов к любым испытаниям, лишь бы не допустить, чтобы моя судьба оказалась в руках этих жестоких и лицемерных людей. Я сам буду строить свою жизнь, даже если придётся начать её с нуля.

Дабы нить повествования не терялась, стоит упомянуть о чудесном подарке, преподнесённом мне тётей Юдит на день рождения. Это был не просто игрушечный поезд, а настоящее произведение искусства – головной вагон, облачённый в черное одеяние, с изящными позолоченными трубами и колёсами, сверкающими подобно солнечным лучам.

Восхищённый его красотой, я, немедля ни мгновения, разобрал его на части, стремясь постичь тайны его устройства и воссоздать его собственными руками.

К тому времени я, подобно подмастерью, постиг многие премудрости Бернда, ловко владел отвёрткой и обладал базовыми знаниями о железных конях, мчащихся по стальным рельсам. Уменьшенная копия паровоза поражала своей детализацией: все элементы были искусно уменьшены, но сохраняли своё место, словно в оркестре, где каждый инструмент играет свою важную роль.

Воображение рисовало мне новый облик паровоза – в стиле элегантных английских, со вставками цвета молочного шоколада и тонкими белыми линиями, словно росчерками пера, украшающими головной вагон. В глубине души даже родилось имя для него – "Катрина", в честь Катрины Шварц, с которой вы уже знакомы, хотя и под другим именем.

После свадебного торжества Мичи, когда мы вернулись в родные стены, отец решил порадовать нас походом в театр. На сцене разыгрывалась пьеса Мольера "Тартюф", где главную роль исполняла Катрина. Сквозь призму театрального грима я не сразу узнал её озорные, лучистые глаза, но её звонкий, словно колокольчик, голос вновь пробудил воспоминания о нашей первой встрече на тайном собрании революционеров.

– Ах, Катрина Шварц! Какая же она чарующая! – восхищённо шептались дамы в ложах.

– Божественно играет! Лучшая актриса во всей Пруссии! – вторили им джентльмены в партере.

– Ей нет равных! Талант и красота в одном лице! – раздавалось со всех сторон.

Когда она грациозно приблизилась к краю сцены и озарила зал широкой улыбкой, моё сердце затрепетало. Это была Агнешка, искусно скрывавшая свою неземную красоту под маской хрупкости, бледности и скромных нарядов.

Сердце ликовало от того, что в этой толпе незнакомых лиц я увидел человека, который, несмотря на мимолётность нашего знакомства, был мне бесконечно ближе, чем все эти аристократы в своих дорогих одеждах. Мне страстно хотелось, чтобы она тоже заметила меня, но я не осмелился нарушить её триумф.

После этой незабываемой встречи образ прекрасной революционерки, блиставшей на театральных подмостках, не покидал моих мыслей.

Встретившись с Майей в уютном полумраке бара у Фрица, я не удержался и с воодушевлением рассказал ей о своей случайной встрече с Агнешкой в театре. Майя озаряла своей улыбкой мой рассказ, искренне радуясь нежданному открытию.

Оказалось, что работа актрисой была для Агнешки не просто призванием, но и своеобразным пропуском в мир высшего света, где она, искусно притворяясь наивной и беззаботной овечкой, могла подслушивать важные разговоры и собирать ценную информацию. Благодаря своей феноменальной памяти, Катрина Шварц как губка впитывала услышанное, а затем передавала все Юзефу, который, в свою очередь, становился связующим звеном между ней и остальными членами нашей тайной организации.

Мы, в отличие от некоторых других революционных групп, никогда не прибегали к террору как методу борьбы, предпочитая просвещать рабочий класс и пробуждать в нем классовое сознание. Однако, были и те, кто придерживался более радикальных взглядов, например, анархисты. Они организовывали громкие стачки и демонстрации, а иногда даже покушались на жизнь аристократов.

Конечно, ни Катрина, ни кто—либо другой из нашей партии не мог дать абсолютной гарантии, что информация, обсуждаемая на секретных встречах, не попадёт в руки анархистов. Однако, пока что никто не заподозрил Катрину в шпионаже, и она продолжала пользоваться доверием высшего общества, и напоминала мотылёк, порхающий среди ярких огней аристократических салонов.

Мы, наслаждаясь теплотой нашей встречи, решили пропустить по кружке пенного пива. Устроившись в самом тёмном углу бара, мы развернули свежий номер газеты, выпущенной Юстасом.

– А почему он сам не пришёл? Что-то случилось? – поинтересовался я, с тревогой глядя на Майю.

– Увы, дела его совсем плохи. Маркус организовал ему путёвку в санаторий в Литве. Чахотка совсем измучила беднягу, кровь горлом идёт. Врачи говорят, что нужен покой и лечение. Не удивительно, столько времени в том сыром и холодном подвале провести – Майя с горечью вздохнула и сделала большой глоток пива, пытаясь заглушить горькие мысли.

– Может, ему нужна финансовая помощь? Я готов поделиться своими сбережениями – предложил я, искренне волнуясь за Юстаса.

– Благодарю тебя, Адам, но с этим все в порядке. Маркус позаботился о нем. Его хорошо устроили в санатории. К тому же он там немного подрабатывает, чтобы не сидеть без дела. Говорят, питание там приличное, и врачи хорошие. Ты, кстати, сможешь через Агнешку газеты и письма ему передавать. Она имеет возможность передать письмо любому человеку – слабая улыбка на мгновение осветила её лицо.

– А в каком именно санатории он находится? Я бы хотел знать, куда отправлять письма – спросил я, нахмурившись.

– В Друскининкай. Это курортный городок в Литве. Только запомни имя для подписи. Не Юстас Малецкий, а Доктор Адоменас. Так будет безопаснее для всех нас, – прошептала Майя, опасливо оглядываясь по сторонам.

– Вам с Юстасом нужно найти квартиру получше. Ему категорически нельзя возвращаться в тот сырой подвал после санатория. Его здоровье и так подорвано – сказал я, с готовностью предложить свою помощь в поисках жилья.

– Не беспокойся, Адам. Через неделю сюда приедет наш товарищ из Польши, мы зовём его Писатель. Он немец, и тоже предан делу революции. У него здесь есть связи, он обязательно поможет нам с жильём. Я не переживаю на этот счёт – ответила Майя, стараясь придать своему голосу уверенность.

– А как мне передавать письма и газеты Катрине? Есть ли какой-то особый способ? – спросил я, желая уточнить все детали.

– Все очень просто. Кладёшь письмо или газету внутрь букета и отправляешь его в гримёрную театра, где она работает. Есть специальный сигнал, чтобы она поняла, что в букете есть послание. Красные тюльпаны означают, что записка есть. Если же букет из других цветов, значит, послания нет – подробно объяснила Майя.

– А как я пойму, что письмо дошло до адресата, и получу ответ? – продолжил я свои расспросы.

– Видишь у Фрица в углу барной стойки тот старый деревянный ящик с надписью "Потерянные вещи"? Под ним Катрина будет оставлять ответы – письма или газеты. Только прежде, чем доставать их, убедись, что Фриц ничего не заподозрил и не наблюдает за тобой – предупредила Майя. Я кивнул, внимательно изучив ящик, который она указала.

Конечно, было печально узнать о болезни Юстаса. Без него мы все чувствовали себя немного сиротами, хотя я и знал свой фронт работы. Но я представлял, как тяжело Майе справляться со всем в одиночку, хотя она и старалась не показывать вида. За все время нашего знакомства я ни разу не видел их порознь. Они всегда были вместе, словно две половинки одного целого. Юстас поддерживал её, помогал, защищал, был для неё не просто старшим братом, а настоящим оплотом и опорой. Пусть он и ворчал на неё порой, но было видно, как сильно он её любит и заботится о ней.

– Я слышала, как прошла агитация на фабрике Салуорри. Ты большой молодец, Юстас просил передать, что гордится тобой, – вырвала Майя меня из мыслей. – Очень ценно, что ты участвуешь в нашей непростой борьбе.

Майя крепко обняла меня, и я подумал, что, раз Юстас временно не может выполнять роль брата, то я сам буду приглядывать за ней.

Запись 15

Десять дней назад, когда небо ещё только наливалось первыми красками зари, Бернд растворился в предрассветной дымке. В его нехитром багаже лежала не только смена белья и скудные пожитки, но и скромная горсть моих сбережений – посевной материал для новой жизни на чужой земле. Сердце щемило, но я знал – это необходимо. Заботливая Катрина, не покладая рук собирала нектар возможностей, облетая все уголки Миттена в поисках подходящего места для Бернда. И вот удача улыбнулась: к моменту отъезда у порога дома его уже дожидался некто господин Хенляйн, чьё имя – миттенский нотариус – произносилось в округе с почтительным придыханием. Этот человек, облечённый властью и влиянием, сулил дяде не просто обучение какому-то ремеслу, а настоящее посвящение в таинства юриспруденции, а впоследствии и «чистую» работу, щедро приправленную обещаниями солидного, более чем достаточного заработка. Бернд, обладающий цепким, проницательным умом и ненасытной жаждой знаний, был, безусловно, желанным учеником. Хенляйн позаботился и о жилище, предоставив им временный кров – просторную, по слухам, комнату в своём доме. Она должна была стать не тесной клеткой, а своего рода гнездом, где они смогли бы удобно разместиться, не стесняя друг друга. По крайней мере, так утверждал Хенляйн.

Камень тревоги, давивший на грудь, чуть сдвинулся с места. Мысль о том, что Бернд попадёт в лапы моей матери терзала меня. Но Хенляйн… Человек с положением, с именем. В этом мире, где справедливость часто склонялась к тем, у кого громче звенят монеты в кармане, положение Хенляйна служило своеобразным оберегом. Конечно, это циничное утешение, но всё же это давало хоть какую—то надежду, иллюзорное, но такое необходимое чувство безопасности для Бернда. Полиция охотнее станет разбираться, если что—то случится с протеже нотариуса, чем с безымянным бродягой. Эта мысль, хоть и пропитанная горечью, теплила в моей душе крошечный огонёк успокоения.

Подводя черту под нашей короткой, но оставившей глубокий след встрече, я могу сказать лишь одно: я безмерно рад знакомству с этим человеком. Бернд поразил меня ясным взглядом на мир, какой—то внутренней силой, которая просвечивала сквозь его скромность. В нем чувствовалась надёжная опора, здравомыслие, не свойственное его молодым годам. Он оказался тем редким типом родственника, которым можно гордиться, и на которого можно положиться. И эта мысль согревала. Рядом с тёплыми, полными нежности образами Юдит и её детей, которые всегда будут жить в моём сердце, теперь навсегда поселился светлый лик Бернда Смита. Лицо, озарённое лучами надежды, лицо, которое, я верю, ещё не раз осветит этот мир улыбкой. И эта вера была для меня важнее всех богатств мира.

Майя стала частью моего повседневного бытия. Верный данному себе слову, я приглядывал за ней, периодически появляясь на её пороге с нехитрым пропитанием. Поначалу она гордо отказывалась от моей помощи, но я с тайным удовлетворением наблюдал, как запасы, оставленные мной, постепенно тают. Писатель, благодаря своим связям, нашёл для неё и Юстаса крошечную комнатку. Конечно, условия были более чем скромными: в этой коммунальной квартире, помимо них, ютилось ещё семь человек. Воздух был пропитан запахами бедности, постоянно слышались кашель, детский плач, но лицо Майи светилось счастьем – ведь это было несравнимо лучше сырого и холодного подвала.

Она устроилась на хлопчатобумажную фабрику Салуорри и, получив первую зарплату, львиную долю отправила в Друскининкай и Замосць, поддержав семью и оплатила жильё. Юстасу же гордо сообщила, что прекрасно справляется сама и ни в чем не нуждается. В такие моменты я засматривался на эту девушку, мудрую не по годам, поражаясь её самопожертвованию во благо других. Эта черта, казалось, была врождённой у всех революционеров. Сам будет голодать и мёрзнуть, а последний кусок хлеба отдаст нуждающемуся… И тут меня осенила мысль: скорее всего, Майя делилась принесённой едой с многодетной семьёй из той же коммуналки.

Именно тогда, вдохновлённый примером Майи, я, наконец, набрался смелости и приступил к изучению одного из фундаментальных трудов коммунистической идеи – «Капитала» Карла Маркса. Сложный, порой запутанный язык философии давался мне с трудом. Несмотря на мою врождённую усидчивость и дисциплину, приходилось перечитывать некоторые абзацы снова и снова, словно распутывая замысловатый узел. И вот, что мне удалось постичь: теорию прибавочной стоимости, порождающую неизбежную классовую борьбу между буржуазией и пролетариатом; товарный фетишизм, скрывающий истинные отношения между людьми; циклическую природу капитализма, обречённого на кризисы перепроизводства; и, наконец, неизбежность наступления социализма, как логического итога развития истории.

Эта последняя мысль заставила меня задуматься. Даже если революция победит, капитализм, словно гидра, может возродиться из пепла. Возможно, мы не доживём до этого мрачного дня… а может, и доживём. И даже тогда, через многие десятилетия, социализм все равно восторжествует, хоть мы этого и не увидим. Но какой бы ни был исход, единственный верный путь – продолжать бороться. Ведь Маркс и Энгельс, несмотря на поражения и преследования, не сложили оружия. Их идеи, словно семена, разлетелись по всему миру, пустили корни в разных странах, о чем красноречиво свидетельствовали газетные вырезки, которые я бережно собирал. И эта мысль вдохновляла меня больше всего.