Полная версия

Полная версияВремя в моей власти

Бесконечная актерская волна-игра «перекати поле» напомнила нашему герою один из эпизодов его журналистской карьеры. Конец советской эпохи он застал в кресле редактора фабричной, многотиражной газеты, и, сидя в холодном кресле, в окружении пропылённых вымпелов за разные «успехи», поглядывая на ставший вдруг никому не нужный бюст Ленина, неожиданно подумал он, взглянув на пустые стулья-столы сбежавших за новыми надеждами корреспондентов…

– А ведь никому из фабричных инженеров, начальников, рабочих – и в голову наверняка не приходило, что это некие «творческие личности», со своими творческими амбициями, планами… Да чего там – никакими журналистами их никто не считал! Журналисты… ну, это где-то там, в журналах… А здесь кто? Делают себе газетку, разносят по цехам – ну и пусть…

А он, наш герой, оглядывая пустую редакционную комнату, прикинул : за годы советской власти через эту фабричную многотиражку прошло народу в несколько раз больше, нежели через все отделы фабричного управления! Именно так, без шуток. Прикинул, зная все дела, порядки, тенденции, людские слабости и страсти… Прошел даже Борис Довлатов, брат известного писателя Сергея Довлатова; тоже творческая личность – посмотрите на титры знаменитого советского фильма «Белое солнце пустыни»: главный режиссер – такой-то, режиссер – Борис Довлатов.

Хм… Пройти-то он прошел, да уходить из этой многотиражки никуда не собирался : всё уже, пришел… Уволен за обычную «слабость» творческих людей. Однако имя-то его увековечено – даже одним-единственным фильмом! Тем более, что в те годы у нас еще не было голливудской традиции километрового перечисления всех причастных-непричастных! Десять-двадцать фамилий в титрах – и точка. Так что вошел Борис Довлатов в историю, вошел…

И в какую же глубокую задумчивость повергает судьба актёров провинциальных театров! Городских… Слово «тьмутараканских» просто рука не поднимается написать – написать без кавычек. Некоторые из актёров оседали в городе, играли на его сцене многие годы, получали звание «Заслуженный…». И получая грошовое жалование… Зарплатой такие деньги не назвать. Зарплату получали все, все! – кроме них…

Боже мой, Боже мой – какая странная судьба! Хоть до пенсии играй, любым талантом обладай – а идёшь ты по улице никем не замечаемый, ни единой душой не узнаваемый… Нет постоянных зрителей, нет – и не может быть – никаких «театралов»… Только случайные зрители-посетители, коим вдруг вздумалось пойти в театр. Да и эти больше в театр – ни ногой. Обалдели от шума и гама пригнанных в «культурное учреждение» подростков, или гремящих сапогами солдат…

И никогда никаких рецензий в местной газете. Знаете почему? Нет рецензентов, тем более – театроведов, искусствоведов. Да и как-то не принято в Тьмутаракани писать рецензии на спектакли местных театров! Тут логика такая же, как с многотиражной газетой : кто они такие, какие такие статьи они могут написать?

А в тьмутараканском театре – спектакли сыграть… Грустно, грустно… Большое мужество надо иметь, чтобы выше этого стоять! Большой талант – и человеческий, и творческий: играть, творить перед самим Господом Богом, для самого Господа Бога… Для кого же еще – при полном-то понимании такой ситуации!

Но пора перейти к тому, с чего начал своё эссе – к делам литературным.

Итак, «выйдя на свободу» по возрасту, начал герой сего рассказа собирать, систематизировать, править всё написанное в разные годы. Даже листочек из школьной тетрадки нашел в своём архиве: стихи о каких-то рыцарях, красных девицах… Думал, пытался вспомнить: как они могли сложиться в совершенно неподходящих обстоятельствах для появления в голове каких-то «рыцарей» да «красных девиц»? Ну, чего бы не описать совсем пустой стол, юношу на табуретке, окно без занавески, темноту за окном – и одинокую электрическую лампочку где-то далеко на столбе. Ново и свежо. Тем более, что никакой пустотой он совсем не тяготился, а глядя на далёкую лампочку испытывал прямо романтические чувства! Писать бы да развивать, руку набивать, опыт приобретать – и ни с какими газетами никогда не связываться… Филфак потом закончил – это хорошо, это правильно – даже при такой словесной пыли на мозги, как «история КПСС» да «научный атеизм». Но что из этого вышло бы? На кусок хлеба-то надо как-то зарабатывать! Не в газету – так в школу идти. Но школа взяла бы его всего с головой… Выражение Эдуарда Лимонова, про любую работу… Какие тут стихи? Барабань уроки – и торчи кверху задом в огороде, таскай мешки с картошкой – в деревне-то…

Но главное – атеизм, атеизм, атеизм! Никакой не «научный», а самый настоящий, природный, советский, кондовый, коренной! Он и пресекал всякие возможности для создания стихов – стихов как таковых. Стихи-то, конечно, писались: от советских маститых классиков – до тьмутараканских участников «Волны» и «Литературных страниц». Советские стихи. Со-вет-ски-е!

Если тут и есть перегиб с эмоциями, то самую малость. Само собой, какие-то искорки поэзии во тьме просверкивали. Помнится нашему герою, как работая в городской газете, сидел он в одном кабинете вместе с заведующим отделом культуры. Сам-то он занимался промышленной тематикой (черт бы её побрал!). Так вот, его стол – и стол «культурного» сотрудника – стояли впритык, и горы бумаг со стола «культурного» иногда сползали к нему… Народ писал, тащил в газету статьи, заметки, корреспонденции на культурные темы. На промышленные темы каждую строчку приходилось писать самому, и доставались эти строчки – кровью, потом, соплями и слезами. Естественно: какой же дурак по доброй воле станет писать статьи про «социалистическое соревнование», «ударные вахты», «трудовые подвиги»? Ничего подобного и в природе не существовало – но писать приходилось. Таковы советские газеты, таковы правила игры. Что было то было, слова из песни не выкинешь, даже из песни дикой, нелепой, корявой.

А со стола «культурного» сползали иногда и стихи, и даже целые поэмы – чепуховые, разная нескладуха про любовь да природу… Но всё-таки отдушина в мире «соцсоревнования»! Сползали иногда – падали в руки – и те самые искорки… Складные, разумные, четкие, ясные. О любви, о природе, и даже о погоде. О жизни…

Так ведь и чепуховая нескладуха – о том же! И не такая уж она несладуха – всё-таки сказывались обсуждения-занятия литературного объединения. Однако, искорки – совсем другие… Искорки таланта. Да и просто за ними угадывался разумный, хороший, образованный человек. И еще на что обратил тогда внимание наш «промышленник»: исходили искорки отнюдь не от самых боевитых, творчески плодовитых, начальственно-важных активистов «Волны». Как раз нет. От скромных, спокойных, интеллигентных людей, довольно редко появлявшихся среди «Волны». Если «волнорезы» нередко выявляли себя и на поприще журналистики, то «искровцы» – никогда.

Почти никогда они и не появлялись на «Литературной странице»… Нет-нет, занятия журналистикой вовсе не служили критерием «проходимости». А так… Не подходили – да и всё. Без слов понятно: не подходили. «Культурный» сотрудник даже и не сдавал эти строки ответственному секретарю – главному человеку в газете: в первую очередь именно он решает, что пойдёт в печать – что не пойдёт. А этот человек был – о-о-о!.. Редкостный интеллектуал. Прекрасно знал всю мировую литературу, особенно любил и ценил Лермонтова. Имел диплом филфака престижного университета. При этом по натуре своей – журналист до мозга костей: грамотный, хваткий, толковый, решительный, пробивной, умеющий «держать нос по ветру». Мог написать статью на любую тему, кроме спорта – тут ему мешали интеллект и здравый смысл: почему такой ерунде придаётся столько внимания?! Везде был бы на своём месте: и в «толстом» литературном журнале, и в центральной газете. Хоть сотрудником, хоть ответсекретарём – хоть редактором! Однако всю жизнь проработал в тьмутараканской газете… Вопрос: знали, имели о нём понятие городские власти? Знали, имели. Могли выдвинуть на более высокие должности? Могли…

Но вот вам другая тьмутараканская история, несколько из другой оперы. Вы понимаете, конечно, что описывается совершенно конкретная Тьмутаракань – в данном случае это большой город, больше многих областных, республиканских, но какой-то несчастной судьбой доселе пребывающий в уездном статусе. К слову, ныне – самый большой наукоград в России (по числу жителей), и при этом – уездная тьмутаракань. Так вот, сию Тьмутаракань 30 (тридцать) лет возглавлял вполне себе малограмотный мужичок – мэром бы сейчас его должность называлась. Шли годы, Тьмутаракань обрастала наукой и промышленностью, новыми учебными заведениями, жилыми кварталами, сюда приезжал народ из больших городов, даже изо всяких столиц – даже из Москвы! Жить, работать, науку развивать. А что же мэр? А про него как будто забыли. И что у него и образования-то никакого нет, и что ни в какой науке он и понимать-то ничего не может, как и в новых задачах, больших новых делах… Забыли. Так-то человек он в общем и целом незлобивый, хотя сказать когда надо чего надо умел. Но явно несоответствовал! Впрочем, наука создавалась-управлялась откуда-то из центра, многие заводы – сами по себе, а городское хозяйство… Ну, какое городское хозяйство в городе на тьмутараканском положении, да еще в советское время? Транспорт еле ползал, торговля захирела окончательно… Жизнь, как таковая, едва теплилась. Да мэр в этом и не виноват – если кто знает советские порядки…

Однако – тридцать лет в кресле мэра. И сейчас имя этого человека обрастает и обрастает – ну, прямо легендами. Пришло ведь новое поколение, понятия не имеющее о советских временах! И вот уже именем того мэра (слова даже такого не существовало!) названо одно, другое… Постоянно идут славословия…

А суть-то дела в чем? Конечно, отчасти забыли в своё время о нём… Но главное-то – именно в советских порядках! В те времена как сел человек в кресло «мэра» – или там Генерального секретаря – так до самой смерти и сидел.

Вот и всё! Только и всего. Смех и грех.

Тьмутараканские порядки в широком масштабе!

Оставляем в покое мэра, возвращаемся на свою стезю. Все-таки однажды присутствовал наш герой, в те времена корреспондент радио – на заседании литературной «Волны». По случаю какого-то юбилея заседание проходило в лучшем Доме культуры города, в большом зале. Народ собрался самый пёстрый, всякая «дробь и мелочь», по выражению Гоголя. Приветствовать собравшихся, и вообще вести «мероприятие», дать указующее направление литературным силам города прислали заместителя редактора газеты. Он же – секретарь партийной организации газеты, ведущий всю партийную жизнь, «освещающий» все партийные мероприятия: собрания, партийно-хозяйственные активы – и так далее и тому подобное. Мужик, прошедший огни и воды – и медные трубы! – поскольку «до того» занимал высокие посты в городе. Пожилой мужик, забубённый алкоголик, злой, без друзей, нагло-пренебрежительный с мужским полом (с кем это позволительно), и сюсюкающий с женщинами, девицами. «Зелёный змий» его и мотал по разным должностям – не очень-то понижая!

Наглые глаза на потасканном лице, – это выражение прямо к нему.

Покосился на корреспондента радио, покривился, когда тот достал микрофон – в это время он не произносил речь с трибуны, а участвовал в общем разговоре «творческих сил». Всё внимание к нему, он и вещал, эдак снисходительно, барски. Но всё-таки это не речь с трибуны, потому он и морду кривил : чего, дескать, опаздываешь на ключевой момент мероприятия? Никаких стихов, помнится, не звучало вообще, все внимали идеологическим наставлениям – а главные «идеологические установки партии на современном этапе» уже произнесены с трибуны… Всё как полагается : красный бархатный занавес, белый бюст Ленина на высоком постаменте, чуть в глубине сцены, и абсолютно пустые слова, тысячу раз всеми слышанные-переслышанные, читанные, виденные – в газетах и по радио, по телевидению ; чуть не все до единого каждый вечер смотрели программу «Время»…

Пустота. Всё и рухнуло в эту пустоту спустя совсем короткое время. И никто, никто и нигде не встал на защиту «завоеваний социализма», «строительства коммунизма», «светлого будущего советских людей»… Некие корявые, несуразные «движения несогласия», курам на смех, произошли в «центре», а в тьмутараканских волостях установилась гробовая тишина…

Ну, гробовая тишина – это тема для экономистов, социологов, юристов – и прокуроров, прокуроров, прокуроров! Уже четверть века ждёт! Тишина – это воровство всей «социалистической собственности» и завывание похоронных оркестров, отправляющих на кладбища, под красные звёздочки, героев и ударников труда, создававших эту собственность.

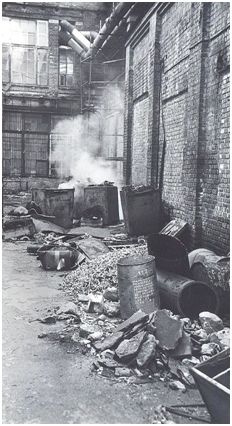

Однако это – события 1990-х годов, а у нас на дворе – конец 1970-х, «расцвет брежневского застоя». Время труда – в три, четыре смены, круглосуточно! Пар и дым и от заводов, и от людей валил. Время бесконечных заседаний : партийных, профсоюзных, комсомольских… И время заседаний литературных объединений. «Трудовые подвиги», правда, в стихах никто не восхвалял, подобные вирши исходили сверху. Листаю как-то, уже в «новое время», старые журналы, смотрю – Андрей Дементьев, архи-демократ, лирик – прямо хоть с лирой рисуй, и – стихотворный отклик на громадьё новых пятилетних планов.

Не-е-т, герою нашему такие воспарения духа и не снились – да и некогда. Двести строк петитом (такова норма) в каждый номер газеты, на промышленные темы, да по полному ассортименту: информации на 1-ю страницу; подписи к фото героев труда ; ну, и какую-нибудь статью… Да еще что-нибудь срочное, срочное, дырку в полосе заткнуть; ответственный секретарь бежит-рычит!

Какая поэзия, какая тут на хрен поэзия, друзья-товарищи, собратья по перу – если кто понимает, о чем речь…

Хорошо, хоть не спился, что не угробили, не загнали до смерти, не вышибли все мозги. Впрочем, подождите, мы еще с вами на фабрику, на завод, на стройку съездим… Откуда же строки-то брать?! С мест, из «трудовых коллективов» брать – дорогие друзья!

Вспомнился анекдот тех лет, тогда мно-о-о-о-го-много анекдотов рассказывали : и про Чапаева, и про Брежнева, и про нашу советскую жизнь – и про секс! Ничего не печаталось – всё передавалось из уст в уста. Да и анекдоты чаще всего – абсолютно непечатные!

Так вот, пришла в одну контору куча фанеры, а что с ней делать – непонятно. Но не обратно же отсылать – во времена повального дефицита (несмотря на круглосуточную работу!). Думали, думали, и самый главный начальник думал, и заместители, и начальники поменьше. Ничего не могут придумать.

– А позовём-ка уборщицу Марь- Иванну, она тётка толковая, уже сто лет здесь убирает, может, скажет чего…

Марья Ивановна поглядела на фанеру, подумала, вытерла рот платочком, да и сказала:

А взясти энту фанеру, сделать ероплан, сясти всем – и улететь к чертовой матери!

Однако, анекдот – это еще что, быль куда интереснее! В описываемой Тьмутаракани существовало несколько редакций, в том числе сельская газета, поскольку город-то уездный. В газете, как в любой конторе, имелись «тёплые местечки» : отдел культуры, отдел писем, где норму строк можно выполнить легко, и куда нередко сбивался «блатной» народ. А вот отдел промышленности, сельского хозяйства – проходной двор, здесь оказывался кто попало: и новички, и разные «залётные птицы», когда-то поработавшие, скажем, в областной, краевой газете – но не имевшие большого авторитета – они быстро вылетали сами. Норма 200 строк петитом, в день – она, в общем, невыполнима… Поэтому работали тут по-своему постоянные кадры : всякие ханыги, забулдыги, имеющие несколько классов образования – и университетские дипломы. Объединяло всех одно : вечная привязанность к промышленной (или сельхоз.) тематике – и «зелёному змию». До гробовой доски. До пенсии, кажется, никто и не доживал.

Когда случался черный запой, с многодневными прогулами, забубённый строчкогон тихо вылетал из редакции, отлёживался (случалось – в психушке, с белой горячкой), потом, весь такой провинённый, тихо брёл в другую редакцию. Брали!

Других-то кадров нет, да и кто станет крутиться на такой собачьей работе?! К тому же работа крайне специфическая, никакой журналистикой тут и не пахнет! Нужно «взять информацию», а для этого надо знать людей, зачастую – больших начальников (хотя и мастеров, работяг тоже надо знать; словом, всех знать!) и более-менее складно, так, как требуется для газеты (или радио – разница невелика, только на радио трудозатраты вдвое больше), изложить, написать, произнести.

В общем, люди беспросветно, с утра до ночи, «пахали»: от запоя до запоя. Притом, как бы не крутились, сколько не «гнали» строчек, больше 200 рублей в месяц не зарабатывали. Ну, так… зарплата хорошего работяги где-нибудь в шарашкиной конторе. А молодёжь стремилась к «лесным братьям» – оборонным предприятиям, укрывшимся в тьмутараканском лесу, где даже грузчик (так называемый транспортировщик) получал рублей 300.

Однако, путь к «лесным братьям» нашим забулдыгам-репортёрам заказан: там свои многотиражные газеты, они и «освещали» что надо и как надо… А некоторые из «братьев» вовсе наглухо закрытые – их как бы и нет.

Ну нет так нет, лишними вопросами забулдыжные «мастера пера» не задавались, а день за днём прочёсывали свою «вотчину»: старые советские заводы с прокопченными цехами, чумазыми «пролетариями» в промасленных и драных ватниках, мелкие шарашки типа «Бурводстрой», «Металлургмонтаж»… Особо-то не разбежишься : некоторые предприятия, да и шарашки тоже, почему-то хронически, из года в год, «не выполняли план», были «отстающими». Муторно, господа, всё это излагать, однако изложим – для истории. Ну вот пожалуйста, огромное предприятие : маслосыркомбинат. Огромное! А строк с него можно взять – как от быка молока. В магазины более-менее свободно только молоко и поступало. Ни масла, ни сыра: это уже надо как-то «доставать» – ловить момент, когда привезут, иметь знакомого продавца и так далее.

Другое огромное предприятие : мясокомбинат. Сюда вообще дорога заказана. Закрыта. Мясо, колбаса, тушенка и прочее в магазины не поступает вообще, никакой продавец не поможет. Любой и каждый житель города мясные продукты или ворует – или покупает ворованные. Все это знают, но писать про это нельзя.

Да чего там! Даже швейная фабрика : неподалёку от редакции, большая, в центре города, сотни молодых симпатичных женщин и девушек – а лишний раз туда не зайдёшь. Фабрика шьёт мужские костюмы (притом хорошие), а в тьмутараканские магазины эти костюмы не поступают, их куда-то увозят – черт знает куда.

Так что «вотчина» у репортёров-промышленников весьма ограниченная : всякие машиностроительные заводы-заводики, разбитые, пропитанные сажей, пылью, с такими же мужичишками, «героями труда», да всякие шарашкины конторы.

Сейчас, в 21-м веке (раньше писали: ХХ век, так же, как ХХ съезд КПСС…) некоторые наивные граждане, не знающие, что такое советская власть, советское время, или забывшие (как и забывшие, какое такое мясо они дома на ужин кушали) любят нахваливать прежнее время, тогдашние порядки. Дескать, чуть не всё бесплатное, всем всё давалось, выдавалось, предоставлялось. Да, какие-то плюсы имелись, но в общем всё – дико, глупо, серо, бестолково – и насквозь лживо!

Всё беспросветно? Ну что ж, пожалуй так. Разумеется, были и счастливые люди : любовь, хорошая работа, удачная судьба…

При этом наш герой – отнюдь не «демократ» и не «либерал». Он просто ясно видит, что прежняя «левая» демократия сменилась на «правую» демократию. А люди… Люди, как всегда, пешки в большой игре. Увы…

А к стихам мы еще вернёмся, вернёмся, автор не теряет магистральной линии повествования!

Надо сказать и о начальниках-редакторах : кто они, откуда, как попадали на высокую (номенклатурную!) должность? Хороший оклад, немалая власть, быстрое решение всех житейско-бытовых проблем, прежде всего – «квартирный вопрос». Свобода. Вхождение в круг первых городских начальников, чиновников.

Попадали… Попадали как попало. Точнее, попадал кто попало. Самым надёжным методом «отцы города» считали выдвигать кого-нибудь из местных кадров, каких-нибудь инструкторов горкома партии или горисполкома. Но уж если человек попал «на место», то сидел многие годы, десятилетия – и вообще до пенсии. Назначили однажды молодую женщину из отдела культуры, которая вместо радио говорила радива. Все журналисты обалдели. Однако эта дама так до самого ухода на «заслуженный отдых» и просидела на своём месте. Несмотря на кличку : Таня-дура.

Правда, однажды редактором городской газеты назначили мужика, которого… Ну, не должны, вроде, назначать. Однако он имел диплом Литературного института! Литературой он почти не занимался – занимался журналистикой. И «отцы города» не устояли … перед экзотическим дипломом.

Но вообще люди это были сложные, тяжелые… дубоватые. Неординарная личность на редакторскую должность попасть не могла!

Припомнилось нашему герою… Устроился он в одну журналистскую контору, и решил ему как-то позвонить приятель. Трубку подняла редакторша…

– Я потом весь день плевался и матерился! – рассказывал приятель. – До чего же гадкий тон!..

А ведь она ничего особенного и не сказала – чего тут говорить?

Один только тон голоса!..

Но эта баба вообще-то «сталинской закалки», черт знает кто – и безо всякого диплома. Разумеется…

Но продолжим, продолжим «выявлять атмосферу»: ну, почему всё-таки заявил умный человек : «Откуда в Тьмутаракани взяться таланту?!». А газета всё-таки выражает «атмосферу» – да и саму жизнь, где и варятся эти самые таланты. Вспомним еще: литературное объединение (почти на 100 процентов «стихотворное»), находится при газете… На прозу, более-менее крупную, местные таланты и не замахивались. А если и замахивались… Лучше бы не замахивались.

Итак, перед нами обычный, типичный день литературного сотрудника местной газеты. Часам к 9 утра едет он в редакцию, едет на автобусе, разбитом, пропылённом, битком набитом. Ну, пусть это будет зима. Мороз такой, что стёкла заиндевели напрочь – крепкая, толстая, снежно-ледяная «изморозь» – до весны! Ничего не видно. Проскребать окошечки на стёклах бесполезно… Кондуктор – толстая, горластая баба средних лет, то и дело орущая : «Кто еще не заплатил за проезд?!» – остановки, впрочем, объявляет. Протискивается взад и вперёд через плотную массу народа – и орёт.

Автобус тащится еле-еле, на последнем издыхании, поминутно тяжко ревёт : б-з-з-з-з!

Думаю, кое-кто вспомнил эту картину.

Давайте уж и про лето заодно, коли про зиму написали. У нас ведь самая тьмутараканистая Тьмутаракань, в самой глубине Евразии: если уж зима – самая зимняя зима, ну, и лето соответственно – где-нибудь в Европе при такой жаре чрезвычайное положение объявляют, здесь же никто даже кепочку не нацепит, и косыночку не накинет, и в тень не уйдёт. Независимо от возраста. Поэму бы на эту тему писать! Некому… Таланта соответствующего нету. Нет, серьёзно : такую тему даром отдаю! Не пишут…

Что ж, тогда сермяжной газетной прозой : до нужной остановки кое-как доехали, порог редакции уже переступаем… Сели за стол, на столе телефон, одно из главных орудий труда корреспондента. Если б он имелся дома – насколько это упростило бы жизнь трудяги-щелкопёра! Однако дома телефона в те годы – почти ни у кого… Впрочем, куда бы ты в этот день ни ехал, где бы ни был, а в редакции появиться надо… желательно…

Стол пуст, блокнот пуст, строки нужны. Надо ехать, «идти в народ». Предварительно, конечно, договорившись о встрече по телефону. Позвонил туда, сюда, еще кой-куда… Договорился, кто может сегодня – именно сегодня! – встретиться, поговорить. Как правило, это или секретарь партийной организации, или председатель профкома : он и сам чего-нибудь расскажет, и еще, с кем надо, сведёт. Один «заход в народ» должен обеспечить строками не на один день! (Вот на этом моменте и «горели» все «зубры» и «киты» из больших газет, залетавшие в газету тьмутараканскую: один день они материал, строки собирают, другой день – пишут; один день у них получается без строк. А строки нужны каждый день!).

Опять в автобус, б-з-з-з! – поехали… Партийный секретарь – он всего лишь контактное лицо, передаточный механизм, ключик, открывающий двери. Без его участия никто ничего корреспонденту говорить не станет. А так… Ну что ж, надо так надо. Хотя… Думается нашему пенсионеру сейчас : какой ерундой, чепухой, бессмыслицей заниматься приходилось! Какие-нибудь «производственные проблемы» обсуждать, даже в технологию вникать… А еще и покритиковать надо… Обязательно надо! Газета – орган городского комитета партии (прежде всего), так что указать, подсказать следует, поправить «товарищей на местах»! И «товарищи» должны отреагировать на критику, исправиться – и прислать а редакцию ответ. Это поддерживало «рейтинг» газеты – и самого корреспондента.

Ну, это ладно, еще куда ни шло : партия действительно занималась всем, всегда и везде.