Полная версия

Полная версияЗаметки в инвестировании. Книга об инвестициях и управлении капиталом. 5-е издание, переработанное и дополненное

В представлении большинства людей гарантия доходности всегда выражается в положительных величинах (> 0). Но если вам обещают в случае неудачных инвестиций возвратить начальную сумму вложений, с математической точки зрения это гарантия нулевой доходности. Продолжая эту мысль, можно говорить и о гарантии отрицательной доходности. Например, обязательство вернуть как минимум 90% от первоначальной суммы. Мы считаем, что, независимо от знака, гарантия минимальной доходности – это неправильно.

По договорам с МГД у управляющего сразу же появляется мощнейший стимул скомпенсировать свои расходы в убыточные периоды за счет доходов клиента в прибыльные периоды и сделать это с хорошим «запасом» на случай будущих убыточных периодов.

Кроме того, МГД – это обычно привилегия крупных институциональных клиентов, таких как пенсионные фонды и страховые компании. Мы уже писали, что МГД разделяет клиентов на два сорта. Если недобросовестному управляющему не удастся скомпенсировать убытки клиента за счет прибыльных периодов, то можно попробовать скомпенсировать их за счет тех клиентов, у которых нет такого условия.

Все это еще и искажает информацию о качестве управления (хотя на фоне вышеописанных возможных злоупотреблений искажение информации о качестве управления – это сущие пустяки).

Вывод № 3. У клиента НЕТ возможности контролировать объем гарантий УК, что может привести к банкротству УК, и обязательства так и не будут исполнены. Гарантированная доходность создает конфликт интересов, который может привести к злоупотреблениям! Это повышает риски и ставит под угрозу интересы других клиентов, не имеющих таких условий.

Мы советуем нашим читателям хорошо подумать, прежде чем использовать продукты с МГД!

Отсутствие гарантии доходности инвестиций в денежном выражении не означает, что отсутствуют гарантии сохранности имущества клиентов (денег и ценных бумаг). Юридические механизмы контроля сохранности имущества и надзор со стороны регулятора за соблюдением этих правил в отношении УК, ПИФов, ИДУ, брокерских компаний, депозитариев, возможно, обеспечивает даже более высокую сохранность активов, чем в банках. В первую очередь это касается ценных бумаг. В отличие от банков (которые деньгами одних клиентов кредитуют других клиентов) никто не передает ценные бумаги кому-то в пользование (исключение составляют клиенты брокерских компаний, использующие «шорт» и «плечо», или добровольно разрешившие брокеру использовать свои активы для этих целей). В случае банкротства УК или брокера активы клиента защищены от требований кредиторов.

В термине «ценная бумага» слово «бумага» давно ушло в прошлое. Акции и облигации существуют в безналичном виде. Это огромное преимущество с точки зрения обеспечения сохранности такого имущества. Безналичные деньги злоумышленники могут так или иначе перевести в наличные или увести в офшоры, откуда их уже никто не вернет. Безналичные акции или облигации никак не перевести в наличные. Их сохранность обеспечить проще, чем сохранность денег.

Начиная инвестиции, необходимо помнить о созидательной составляющей, лежащей в основе акций, и не бояться колебаний стоимости акций. Статистика показывает: в долгосрочной перспективе акции обеспечивают существенно более высокую доходность, чем депозиты. Необходимо осуществлять инвестиции регулярно и не паниковать во время кризисов. Наоборот, в эти периоды инвестиции особенно выгодны. Необходимо соблюдать диверсификацию, чтобы проблемы одной или нескольких акций (компаний) не могли принести существенный вред вашему благосостоянию.

Выводы

• Защита имущества клиентов на фондовом рынке обеспечивается не гарантией денежной доходности, а созданием условий для сохранности активов. В первую очередь для сохранности ценных бумаг (акций и облигаций).

• Мы считаем, что гарантировать доходность инвестиций в денежном выражении неправильно, потому что:

o это не снижает, а наоборот, повышает риски для клиента;

o это стимулирует не к выбору лучших активов, а к игре на колебаниях и злоупотреблениям;

o это может привести к снижению доходности инвестиций на фоне возрастающих рисков.

• Доходность в денежном выражении не отражает качества управления (особенно на краткосрочных периодах).

• Доходность по банковским депозитам – это не 100%-ная гарантия, а лишь вероятность исполнения банком своих обязательств. При этом стабильность по депозиту компенсируется его низкой доходностью.

Следующий материал курса «Университет»: 11.8. Чем опасен низкий порог в ИДУ?

11.8. Чем опасен низкий порог в ИДУ? (Курс «Университет»)

Согласно правилам индивидуального доверительного управления (ИДУ) УК Арсагера минимальная сумма вложений составляет 10 млн ₽, а минимальная сумма инвестирования в ПИФы – 1 тыс. ₽. Многие наши читатели задают вопрос: «Почему мы установили такой высокий порог для ИДУ, в то время как другие компании предлагают минимальный порог от 500 тыс. ₽, а иногда даже от 200 тыс. ₽?» Мы постараемся объяснить нашу позицию, а также рассказать, чем опасен низкий порог ИДУ для клиентов.

Один из наших читателей провел ценовое сравнение ИДУ и ПИФов и выяснил, что ПИФы (особенно при небольших объемах) более выгодны для клиента с точки зрения сопутствующих расходов. На наш взгляд, расходы – это далеко не главный фактор.

Низкий порог ИДУ опасен в первую очередь НИЗКИМ качеством управления. При низком пороге ИДУ часто применяются два подхода.

1 подход: набираются на работу «нулевые управляющие». Зачастую это даже студенты без опыта работы с недельными курсами технического анализа за спиной (что скорее минус). Зарплата, которая им устанавливается, минимальная или вообще отсутствует – основной заработок они получают от результатов управления портфелями клиентов. Таким стажерам даются в управление минимальные по размеру портфели РЕАЛЬНЫХ клиентов. Если они показывают неплохой результат, им дают дополнительные портфели и/или увеличивают их размер. Показавших плохой результат просто выгоняют и на их место набирают новых. Что такое «хороший» результат оставшихся? Удачное стечение обстоятельств или результат их расчетов? В этом обычно никто не разбирается.

Возможно, иногда в результате такой селекции появляются неплохие специалисты, которые, потренировавшись на клиентских деньгах, делают карьеру в инвестиционном бизнесе. Это, безусловно, очень хорошо для НИХ. А вы хотите, чтобы ваши деньги использовались как полигон для поиска «звезд» инвестиционного бизнеса?

Такой подход особенно часто применяется в инвестиционных группах, где управляющая компания является «продуктовым придатком» к брокерскому бизнесу. А также при так называемом «псевдодоверительном» управлении непосредственно в брокерских компаниях. Клиента убеждают разрешить «псевдоуправляющему» совершать сделки на его (клиента) брокерском счете. В этом случае «псевдоуправляющий» не имеет юридических ограничений, связанных с доверительным управлением, и может «вволю покуражиться» с «шортами», «плечами», «опционами», «фьючерсами» и прочим безобразием. В любом случае «правильно обученные» управляющие своими активными спекуляциями обеспечат хорошие комиссии брокерскому бизнесу.

Кстати, обеспечить единый уровень качества управления при таком подходе нереально. Два клиента могут задать одинаковые параметры для своих портфелей. Если эти портфели попадут к разным «управляющим», то в одно и то же время один из них может с «плечом» покупать Газпром в портфель для своего клиента в надежде на рост, а другой «шортить», ожидая падение. И это совершенно типовая ситуация для такого подхода. Да, в этом случае вашим портфелем управляет персональный управляющий. Для вас это важнее, чем результат управления?

2 подход: клиенты в инвестиционной декларации устанавливают соотношение акций и облигаций. Средства всех клиентов объединяются в «общий котел». Далее за счет этих средств формируются и управляются два больших портфеля: один из акций, другой из облигаций. В отчетах клиентов по итогам торгового дня в определенной пропорции отражаются ценные бумаги из каждого такого портфеля.

Никакого ИНДИВИДУАЛЬНОГО управления в этом случае НЕТ. Оно существует только в отчетности. Фактически это как бы два ПИФа, только ХУЖЕ. Они никак не оформлены юридически, а следовательно, не имеют тех строгих ограничений, которые призваны обеспечить соблюдение прав и интересов пайщиков. Соблюдение пропорций при распределении конкретных акций и облигаций по счетам клиентов обеспечивается исключительно добросовестностью бэк-офиса. Если какая-то часть клиентов решит забрать свои средства, то особенно серьезно могут пострадать права клиентов, которые остаются. Чтобы обеспечить вывод денег, управляющий, скорее всего, продаст наиболее ликвидные активы. «Неликвид», который остается при этом, пропорционально распределяется среди оставшихся клиентов, а в отчетности у этих клиентов можно будет увидеть продажу ликвидных активов и покупку вместо них неликвидных. Неприятная ситуация может возникнуть, если клиент примет решение получить свое имущество не деньгами, а ценными бумагами. Это в первую очередь касается акций и облигаций «второго эшелона», которые торгуются крупными лотами. Клиент просто ничего не сможет сделать с «обрывками» лотов, которые ему вернет управляющий.

Пожалуй, единственное преимущество данного подхода – это обеспечение единого качества управления и то при условии корректного распределения активов по счетам клиентов. Но в ПИФах это достигается гораздо лучше.

Стоит отметить, что с юридической точки зрения ни первый, ни второй подход не являются формальным нарушением или злоупотреблением. Это скорее вопрос качества предоставляемой услуги. Очень часто индивидуальное доверительное управление позиционируется и воспринимается как некий привилегированный продукт для избранных. Многие клиенты стремятся «дорасти» до ИДУ, наивно полагая, что получат там более качественное управление и большую защищенность, чем в ПИФе. Это не так! Качество управления и защищенность в ИДУ могут быть либо такими же, как в ПИФе, либо даже ХУЖЕ! Мы уже говорили, что ИДУ – это всего лишь «упаковка». Основная услуга управляющей компании – это система принятия инвестиционных решений.

В нашей реализации «индивидуальность» ИДУ – это в первую очередь система индивидуальных настроек с лимитами на каждую группу акций и облигаций и на отдельных эмитентов в каждой группе. Это обеспечивает возможность выбора индивидуальной меры риска для каждого клиента. Практика показывает, что такие настройки нужны далеко не всем клиентам, имеющим достаточно средств для ИДУ. Единое качество управления обеспечивается единым хит-парадом, но каждый портфель при этом является автономным. По каждому портфелю готовятся развернутая отчетность, аналитическое обоснование выбора активов и система показателей (MARQ, бенчмарки), позволяющие корректно оценить качество управления.

Ведение индивидуальных = автономных портфелей – это трудоемкий и затратный процесс. По нашим расчетам он становится рентабельным для компании при сумме от 10 млн ₽. Кроме того, для работы во «втором эшелоне», где сделки проводятся крупными лотами, этой суммы едва хватает для того, чтобы обеспечить приемлемую диверсификацию. Но даже клиентам, имеющим достаточно средств для ИДУ, мы рекомендуем использовать ПИФы, если у них нет потребности в персональных настройках меры риска. На наш взгляд, для клиента имеет смысл использовать наш продукт ИДУ, если он готов передать в управление 30-50 млн ₽ и более. В этом случае это становится выгодным с ценовой точки зрения, так как при увеличении размера портфеля снижается комиссия за управление. Следует отметить, что в рамках ИДУ УК Арсагера получает комиссию только от положительного результата управления (success fee). При этом ежегодные налоговые потери будут составлять около 1% от объема средств в управлении.

Выводы

• При низком пороге ИДУ практически невозможно одновременно обеспечить качественное управление для клиента и рентабельность для компании.

• При низком пороге ИДУ практически невозможно обеспечить приемлемую диверсификацию в акциях «второго эшелона».

• При низком пороге ИДУ нередко используются подходы, не обеспечивающие качественное управление, либо управление вообще не является индивидуальным, а его качество такое же, как в ПИФе или даже ХУЖЕ!

Следующий материал курса «Университет»: 12.1. Фондовый рынок Японии – исключение, подтверждающее правило.

11.9. Финансовые коэффициенты фондов (Курс «Аспирантура»)

Как оценить эффективность инвестиций? Общепринятым ответом на этот вопрос стало применение статистических коэффициентов. Считается, что они позволяют оценить эффективность работы по управлению активами. Рассмотрим, действительно ли при помощи данных коэффициентов возможно оценить эффективность результатов управляющего.

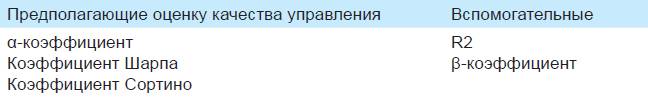

Наибольшее распространение получили следующие коэффициенты, которые можно разделить на две группы.

Коэффициент детерминации (коэффициент R2)

Коэффициент детерминации фонда демонстрирует тесноту взаимосвязи между динамикой результатов фонда и динамикой результатов рынка (индекса). Обычно показатель детерминации выражается в процентах и, соответственно, его значение может быть от 0 до 100%. Чем больше коэффициент детерминации, тем больше взаимосвязь между движением результатов фонда и соответствующего для этого фонда индекса.

Косвенно данный коэффициент позволяет определить состав активов фонда. К примеру, если у фонда, ориентированного на сочетание акций и облигаций, высокий коэффициент детерминации, рассчитанный на индекс МосБиржи, то это может свидетельствовать о том, что в активах фонда значительную долю занимают акции «первого эшелона».

Кроме того, коэффициент детерминации позволяет определить, корректно ли был выбран индекс для расчета коэффициентов альфа и бета. Если значение коэффициента детерминации к определенному индексу ниже 75%, то расчеты коэффициентов бета и альфа по данному индексу будут некорректны.

Коэффициент бета (β-коэффициент, coefficient beta)

Классическое представление о коэффициенте бета сводится к тому, что он характеризует волатильность инвестиционного инструмента, в данном случае ПИФа, относительно волатильности рынка (индекса).

Формула расчета β на отрезке в 3 года: β = cov(Ind,y)/s2,

где s – стандартное отклонение (волатильность) месячного прироста индекса за 36 месяцев, предшествующих дате расчета;

cov(Ind,y) – ковариация (мера зависимости) доходности фонда и индекса МосБиржи. Вычисляется по формуле:

cov(Ind,y) = [Σ(Indi – IND) * (yi – Y)]/35,

где Indi – значение прироста индекса за i-й месяц;

yi – значение доходности фонда за i-й месяц;

IND – среднее значение прироста индекса за 36 месяцев;

Y – среднее значение доходности фонда за 36 месяцев.

Значение бета, равное 1, говорит о том, что если рынок (индекс) изменится на 10%, то и результат портфеля фонда изменится на 10%. Если бета больше 1, то, соответственно, изменение результата портфеля будет больше изменения рынка (индекса), если бета меньше 1, то изменение результата портфеля будет меньше рынка. В случае, если бета отрицательна, то результат фонда будет противоположен рыночному.

Необходимо отметить, что для фонда необходимо корректно подбирать индекс, относительно которого и будет рассчитан коэффициент бета. Например, для фонда акций, активами которого являются акции «первого эшелона», таким индексом может служить индекс МосБиржи. Но глупо использовать индекс МосБиржи при расчете бета для фонда облигаций.

Коэффициент альфа (α-коэффициент, coefficient alpha)

Коэффициент альфа показывает превышение среднего результата фонда над нормативным результатом, который рассчитывается в соответствии с полученным ранее коэффициентом бета.

Формула расчета альфа на отрезке в 3 года: α = Y – (r + β * (IND – r)),

где r – средняя доходность безрискового актива (обычно за ставку безрискового актива принимают процентную ставку по депозитному вкладу);

IND – среднее значение прироста индекса за 36 месяцев, предшествующих дате расчета;

Y – среднее значение доходности фонда за 36 месяцев, предшествующих дате расчета.

Считается, что коэффициент альфа характеризует вклад управляющего фондом в итоговый результат. И предполагается, что исходя из этого следует искать ПИФы с высокой альфой. Ведь это те фонды, управляющие которых смогли показать результаты выше расчетных. Но тут есть свои нюансы.

• Необходимо, чтобы индекс для расчета альфы был подобран корректно, иначе расчет бесполезен.

• Отрицательное значение альфы может быть как следствием «некомпетентного управления», так и следствием высоких комиссий за управление. Рассмотрим данный нюанс на примере индексных фондов. В данном случае управляющие не занимаются выбором ценных бумаг, а просто копируют индекс, поэтому роль управляющего здесь сведена к минимуму, а альфа индексного фонда должна быть равна нулю. Но многие индексные фонды имеют отрицательную альфу, что связано с расходами ПИФа, которые в данном примере и выражает альфа.

• Наиболее важный нюанс заключается в том, что альфа не предоставляет аналитических данных. То есть по альфе невозможно понять, почему результат фонда превосходил расчетный. Что это было: искусство одного управляющего, налаженная система по управлению капиталом или просто везение?

Для того чтобы понять, какой же вклад внес управляющий в итоговый результат, мы используем систему MARQ – Measurement Arsagera Reallocation Quality. В отчете MARQ содержится детальная информация об эффективности совершенных в отчетном периоде перекладок из одних активов в другие, то есть информация о том, правильные ли решения принимал управляющий в отчетном периоде.

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает превышение фондом результатов безрискового актива (в большинстве случаев процентной ставки по депозиту) с учетом волатильности фонда.

Формула расчета коэффициента Шарпа на отрезке в 3 года:

Sharpe Ratio = (y – r)/36/σ,

где y – значение доходности фонда за 36 месяцев, предшествующих дате расчета;

r – процентная ставка по депозитам в рублях для населения за 36 месяцев (ставка безрискового актива);

σ – стандартное отклонение (волатильность) доходности фонда за 36 месяцев.

Коэффициент Шарпа характеризует эффективность сочетания доходности и риска (риск в данном случае выражается через волатильность) в рамках управления фондом. Чем выше данный показатель, тем лучше.

Однако коэффициент Шарпа обладает существенным недостатком ввиду того, что риск в рамках данного коэффициента воспринимается как стандартное отклонение. Стандартное отклонение – это колебания результатов фонда относительно средней доходности для этого фонда. Данные колебания могут быть как положительными, так и отрицательными. Отсюда вытекает, что при прочих равных коэффициент Шарпа может быть одинаков для фондов с положительным и отрицательным колебанием доходности. Поэтому наравне с коэффициентом Шарпа используют и коэффициент Сортино, который лишен упомянутого недостатка.

Коэффициент Сортино

Коэффициент Сортино, так же как и коэффициент Шарпа, характеризует эффективность управления фондом с точки зрения сочетания доходности и риска. Но расчет риска здесь базируется не на всех колебаниях результатов фонда относительно средней доходности (стандартное отклонение), а только на отрицательных колебаниях.

Формула расчета коэффициента Сортино на отрезке в 3 года:

Sortino Ratio = (y – r)/36/σ’,

где y – значение доходности фонда за 36 месяцев, предшествующих дате расчета;

r – процентная ставка по депозитам в рублях для населения за 36 месяцев (ставка безрискового актива);

σ’ – стандартное отклонение (волатильность) отрицательной доходности фонда за 36 месяцев. Из базы расчета исключаются данные положительной доходности фонда.

Недостатки коэффициентов

Необходимо знать об общих недостатках, присущих каждому из перечисленных коэффициентов.

1. Использование данных прошлого. Все расчеты обозначенных коэффициентов базируются на исторических данных. Получается, что эти коэффициенты выражают показатели деятельности фондов, которые были показаны ранее, и ничего не говорят о будущей ситуации.

2. Из первого недостатка следует второй. Так как расчет ведется на исторических данных за определенный период (обычно за 3 года), то изменения в качестве управления (как улучшение, так и ухудшение) отражаются на коэффициентах довольно медленно. Этот недостаток особенно опасен в случае ухудшения качества управления. К примеру, управляющий фондом 2 года показывал отличные результаты, затем его место занял другой управляющий с уже не такими выдающимися результатами. Коэффициенты же, рассчитанные на отрезке в три года, все равно будут говорить о том, что «в фонде высокое качество управления», хотя на деле это может быть не так.

3. Также недостатком данных коэффициентов можно считать то, что при их расчете под «риском» понимается волатильность инструмента. В таком определении есть своя логика, которая была высказана Марковицем: большая амплитуда колебаний, по его мысли, свидетельствует о большей непредсказуемости поведения цены. Однако мы уже не раз говорили, что для долгосрочного инвестора, который осуществляет вложения регулярно, волатильность инструмента только на пользу.

Стоит ли использовать коэффициенты

Безусловно, каждый сам определяет, стоит ли ориентироваться на значения коэффициентов при выборе фонда. На наш взгляд, использовать коэффициенты можно, но лишь как вспомогательную информацию. При этом необходимо использовать ее по коэффициентам в совокупности, а не опираться только на один из них. И, конечно же, значения коэффициентов должны быть рассчитаны относительно корректного эталона (индекса).

Окончательным критерием, по которому следует определять эффективные управляющие компании и фонды, является наличие системы по управлению капиталом. Если у фонда высокий результат и хорошие показатели по коэффициентам, то необходимо разобраться в способах, которыми этот результат достигается. В случае если результаты зависят от одного единственного управляющего, вам предстоит внимательно следить за его карьерой, ведь только от него будет зависеть результативность ваших инвестиций. Если же в компании выстроена система по управлению капиталом, то в данном случае эффективность ваших инвестиций не будет зависеть от одного человека. Напротив, человеческий фактор здесь уже сведен к минимуму, а сама система является интеллектуальной собственностью компании.

Выводы и рекомендации

• Рассмотренные коэффициенты обладают рядом недостатков, а потому не в полной мере позволяют оценить эффективность результатов, которые демонстрирует управляющий.

• При выборе управляющей компании и фонда можно использовать коэффициенты как вспомогательную информацию. Принимая окончательное решение, нужно ориентироваться на систему (способы) по управлению капиталом, которая используется в той или иной компании.

• Стоит помнить о том, что основная задача управляющей компании заключается в формировании эффективной системы управления капиталом. Высокое качество управления капиталом и значения коэффициентов будут являться следствием выполнения этой задачи.

Следующий материал курса «Аспирантура»: 12.2. Бай-бэк (buyback). Помощь инвестору.

Глава 12. Полезная информация об инвестициях

12.1. Фондовый рынок Японии – исключение, подтверждающее правило (Курс «Университет») UPD

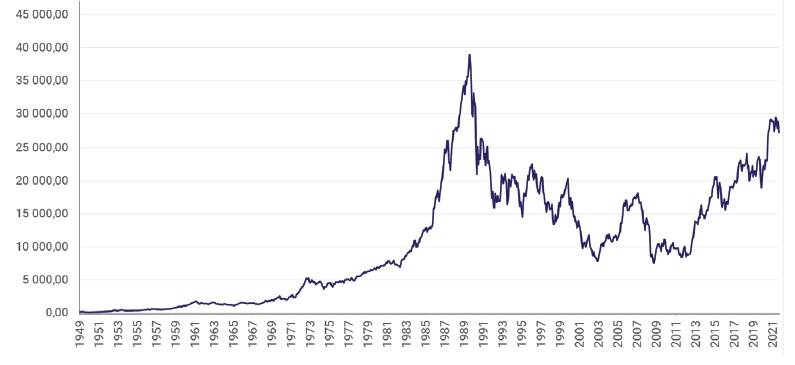

Почему фондовый рынок Японии уже более 30 лет не может превысить уровни конца 80-х предыдущего века? Правы ли те, кто на примере Японии утверждают, что акции – это далеко не самый лучший инструмент инвестирования?

На первый взгляд кажется, что такие рассуждения вполне справедливы. Индекс Nikkei 225, достигнув своего пика в конце 1989 года, начал падать и до сих пор не смог вернуться к прежним значениям.

Японский финансовый пузырь

Основной причиной столь затяжного падения стал внушительный рост экономики и фондового рынка Японии перед падением. С 1949 по 1959 год «японское экономическое чудо» дало невероятные результаты: реальная доходность акций в Японии за этот период составила 1 565%. Фондовый рынок Японии продолжил расти поразительными темпами и в последующие 30 лет. В начале 1990-х годов японский фондовый рынок был наибольшим в мире с долей в 40% против 32% у фондового рынка США.