Полная версия:

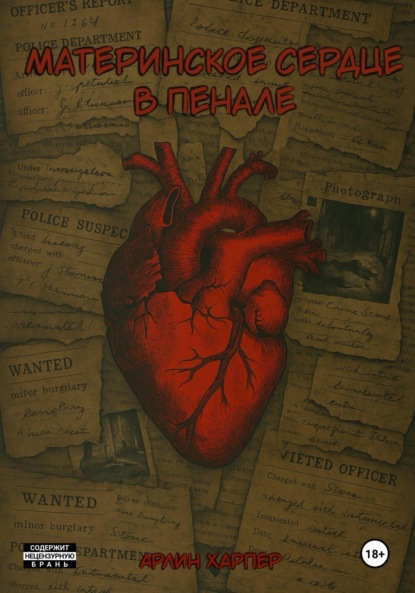

Материнское сердце в пенале

Их жизнь стала бесконечным, изматывающим марафоном: очереди в поликлиниках, тюбики мазей, гипоаллергенные продукты в холодильнике, отчаяние в глазах и ночи без сна.

Джошуа, еще совсем малыш, научился играть в одиночестве в углу комнаты. Он украдкой наблюдал, как мать, отвернувшись к окну, тихо плачет от бессилия, а отец, ни слова не говоря, молча уходит на улицу, громко хлопнув дверью.

Но они не сдались.

Луиза обошла все инстанции и выбила направление к лучшему аллергологу в округе. Трэвис на месяц завязал с выпивкой. Его трясло по ночам, но он держался. Он взял дополнительные смены на изнурительной стройке, таская тяжести под палящим солнцем, чтобы оплатить консультацию. Они вынесли из дома все, что могло накапливать пыль: старые шторы, ковры, даже плюшевого мишку Джошуа. Перешли на строжайшую диету, питаясь почти одними крупами и индейкой.

И чудо случилось. Медленно, месяц за месяцем, кожа Эдварда начала очищаться. Ужасный зуд стихал, уступая место сначала настороженной тишине, а потом и спокойному, ровному дыханию во сне. На его щеках, наконец, появился здоровый детский румянец, а не красные, шелушащиеся пятна.

Эдвард выздоровел. Болезнь отступила, оставив после себя лишь легкую сухость на сгибах локтей и коленей, как шрамы после долгой войны.

Но эта победа далась им слишком дорогой ценой. Она выкачала из них последние силы, как насос, выжала досуха все ресурсы и выжгла дотла те жалкие остатки надежды на лучшую жизнь, что еще тлели где-то в глубине. Трэвис, не выдержав колоссального напряжения, сорвался и снова ушел в глубокий, беспробудный запой. Луиза окончательно замкнулась в себе, ее плечи согнулись под невидимой тяжестью всех этих лет борьбы, которые она теперь молча носила в себе, как свой собственный, единоличный крест.

А Джошуа, наблюдавший за этой битвой молча, из своего угла, с детства усвоил главный и беспощадный урок: в этой жизни ничего не дается просто так. Ни здоровья, ни покоя, ни счастья. За все надо платить. Все надо вырывать с боем.

Глава 13

Свет лампочки на первом этаже мерно мигал, раз за разом высвечивая граффити на стенах. В такт ему по штукатурке пробегала нервная дрожь. Воздух был спертым и влажным, пах затхлой землей, прогнившими балками и едкой химической сладостью, словно кто-то пытался смыть в раковину дешевые духи, но они намертво въелись в стены.

Дэвис медленно поднял голову, ведя взглядом по автографам забытых людей: чьи-то имена, признания, кривые сердца. Взгляд зацепился за аккуратные, почти каллиграфические буквы: «Ты мне все еще снишься». Горло неожиданно сжалось. Он резко отвел глаза.

На площадке третьего этажа, в полосе света из окна, лежал собачий ошейник. Кожаный, с оторванной пряжкой и потертой латунной биркой. Пыль лежала на нем ровным, нетронутым слоем.

Он шел за Эллен, не отставая ни на шаг. Вода с промокшей толстовки и изношенных кед стекала на ступени, оставляя за ними темный, прерывистый след.

Эллен плечом толкнула неподатливую дверь, и Дэвис замер на пороге, пытаясь охватить взглядом это странное пространство.

В прихожей царил творческий хаос. У стены громоздилась гора из обуви. Потрепанные кеды лежали вперемешку с лакированными туфлями на шпильках, словно здесь жили два совершенно разных человека.

На старой деревянной вешалке мирно соседствовали два полюса: безразмерный, выцветший плащ с протертыми локтями и ослепительно-белая, слишком яркая куртка Эллен, брошенная наспех, одним рукавом волочащаяся по полу.

И над всем этим – зеркало в потемневшей раме. Кто-то детской рукой, судя по неуверенным линиям, вывел черным маркером улыбающуюся рожицу с глазами-запятыми. Она смотрела на Дэвиса с тихим, глупым простодушием, будто ничего не понимая в окружающем ее хаосе.

Энтони стоял в дверях, неуверенно переминаясь с ноги на ногу. Его влажные кеды оставляли на полу мокрые следы, которые тут же впитывались потрепанным ковриком. Он замер, наблюдая, как Эллен, облокотившись ладонью о стену, одним резким движением стягивала с себя промокшие кроссовки. Ее пальцы скользнули по шнуркам, развязанным еще на улице, и на мгновение в прихожей воцарилась тишина.

Позади Энтони оставался весь вчерашний мир – мокрый асфальт, уличный шум, тревожная неизвестность. А здесь, в этой странной прихожей, пахло старой древесиной, лавандовым освежителем и чьей-то неспешной, оседлой жизнью. Он чувствовал себя незваным гостем, застигнувшим этот дом врасплох.

– Чего стоишь-то как вкопанный? – ее голос прозвучал уже из глубины коридора.

Энтони даже не заметил, как она успела прошмыгнуть мимо него и вернуться обратно.

В ее руках теперь были сложенные стопкой махровые полотенца с каким-то нелепым рисунком в виде то ли цветов, то ли овец.

– Заболеешь же, – она сделала шаг вперед и торжественно протянула ему одно из них.

Полотенце было теплым и мягким, будто только что из сушилки. Оно висело в ее руке пушистым белым облаком, контрастируя с сумрачной прихожей и ее собственным насмешливым, но внезапно мягким взглядом.

– Спасибо, – единственное, что удалось промямлить в ответ.

– Не стой столбом, – уже из глубины коридора донесся ее голос, смешавшийся со звуком открываемого шкафа. – Не съест тебя тут никто. Пока что.

Ее слова растворились в полумраке прихожей, оставив после себя лишь эхо и легкий запах лаванды от полотенца. Энтони машинально поднес его к лицу, мягкая ткань впитала капли дождя с его щек. Он сделал неуверенный шаг вперед, потом еще один, словно проверяя правдивость ее слов, оставив обувь неряшливо валяться у входной двери.

Из гостиной доносился ровный шум – возможно, работающий телевизор или радио, приглушенный до неразборчивого мурлыканья.

Энтони медленно прошел по короткому коридору. Стены были увешаны фотографиями в простых деревянных рамках: какие-то пейзажи, старые групповые снимки с выцветшими лицами. Одна привлекла его внимание: молодая женщина с таким же, как у Эллен, упрямым подбородком и смеющимися глазами обнимала темноволосого мужчину в военной форме.

– Присаживайся, – ее голос донесся из кухни, сопровождаемый звоном посуды. – Чай будешь? Или кофе? Грог, кстати, тоже могу предложить.

Он остановился на пороге. Кухня оказалась уютной и немного старомодной: крашеный деревянный стол, застеленный вязаной скатертью, глиняные горшки с геранью на подоконнике, медный чайник на плите. Эллен стояла спиной к нему, доставая из шкафа чашки.

Над столом висел небольшой пробковый стенд, плотно забитый открытками, счетами и парой детских рисунков. Прямо по центру кто-то аккуратно приколол клочок бумаги с выведенной шариковой ручкой фразой: «Не забыть купить молока».

– Чай, – лишь коротко кивнул Энтони, все еще не решаясь переступить порог.

Его взгляд скользнул по уютному беспорядку кухни, задержавшись на детском рисунке, приколотом к доске. Кривыми разноцветными каракулями было изображено что-то отдаленно напоминающее кота под радугой.

Эллен метнула на него быстрый взгляд через плечо, и в уголках ее глаз заплясали смешинки.

– Чай так чай. Только предупреждаю, сорт такой себе. На вкус… своеобразный.

Ловким движением она поставила на стол фарфоровую чашку с трещинкой по краю, в которую тут же хлестнула струя кипятка из свистящего чайника.

– Но если добавить малиновый джем, то очень даже ничего, – она поставила на стол маленькую баночку с яркой этикеткой. Сквозь стекло просвечивал густой рубиновый сироп.

– Джем? В чай? – Энтони с недоумением покосился на баночку, потом на свою чашку с темным настоем.

– А что такого? – Ривс коротко рассмеялась, откручивая крышку. Сладкий ягодный аромат мгновенно смешался с горьковатым запахом чая. – Это ж лучше всякого сахара. Бабушка всегда так делала.

Она зачерпнула ложкой густое варенье и с легким плеском отправила его в его чашку. Рубиновые разводы поплыли по темной поверхности, закручиваясь в причудливые узоры.

– Попробуй, прежде чем морщиться, – она протянула ему ложку, с которой капал малиновый сироп. – Обещаю, не отравлю. Проверено на трех поколениях нашей семьи.

Энтони неуверенно покосился на подругу, но все же принял ложку.

– Кощунство, – пробурчал он себе под нос, делая первый осторожный глоток. Теплая сладость неожиданно приятно разлилась по горлу, смешиваясь с терпковатым вкусом чая.

– Зануда, – цокнула языком девушка и расплылась в улыбке, наблюдая, как он невольно делает второй, уже более уверенный глоток. – Видишь? Не так уж и плохо, правда? – Она отодвинула стул, движения стали чуть более порывистыми. – Сиди, согревайся. Я найду тебе что-нибудь сухое. – Ее взгляд на мгновение задержался на дверце старого платяного шкафа в коридоре, будто оценивая что-то в памяти. – Должно было остаться…

Прежде чем он успел что-то ответить, Эллен уже скрылась из виду, оставив его наедине с парящей чашкой и непривычным, но уютным ощущением, что здесь, в этой странной квартире, пахнущей чаем и старыми книгами, его действительно никто не съест.

***

Ноги были ватными и подкашивались на каждом шагу. Пальцы одеревенели, отказываясь сгибаться. На спину давила громада больницы. Слепые окна, штукатурка, облупившаяся до бетона, весь этот фасад дышал на нее ледяным равнодушием.

Кармен с силой сжала в ладони холодный металл зажигалки. Резкий щелчок, и на мгновение в лицо ударил свет. Она успела увидеть собственные пальцы, белые от напряжения, и влажный асфальт под ногами. Затем мрак поглотил все снова.

– Черт, – ее голос был хриплым шепотом, в котором стояла паника.

Второй щелчок. Третий. Рука дрожала, большой палец соскальзывал с колесика. Внутри поднималась волна беспомощной ярости. Она чувствовала, как холод проникает под кожу, а где-то в горле застревает комок отчаяния. Еще один пустой, сухой щелчок.

А затем перед самым лицом вспыхнул свет. Ровный, уверенный, не ее дрожащий огонек.

Дженнет стояла неподвижно, протянув зажженную зажигалку. Пламя отражалось в ее глазах, не добавляя им ни тепла, ни выражения. Каждая прядь ее волос была уложена с безупречной точностью, мягко ниспадая на плечи. Бежевый костюм сидел безукоризненно, без единой морщинки на идеально выглаженной ткани.

– Выглядишь уставшей, – ее голос был ровным и безжизненным, как плоский серый свет перед рассветом. – Зачем приехала?

Пламя Дженнет дрогнуло, и Кармен, торопливо наклонившись, наконец смогла прикурить. Первая затяжка ударила в легкие едкой щелочью. Она сглотнула ком горького воздуха, сдерживая спазм в горле. Глаза от неожиданности застелили слезы, и она на миг отвела взгляд, чтобы скрыть эту мгновенную слабость.

– Мне… мне позвонили из больницы, – голос Кармен предательски сорвался на фальцет. Она сжала сигарету так, что та затрещала, пытаясь заткнуть дрожь в пальцах.

Дженнет медленно покачала головой. Тень от ресниц легла на неподвижные скулы.

– Видимо, произошла какая-то ошибка, – она произнесла это ровно, выдыхая слова вместе с струйкой прохладного воздуха. – Извини, что они тебя так резко дернули.

Ее рука с зажигалкой исчезла в кармане пальто. Внезапно наступившая тишина была гуще и тяжелее, чем предрассветный мрак.

– Как Дэвид? – выпалила Кармен, не в силах сдержать вопрос, который жег ее изнутри.

Холодная маска на лице Дженнет не дрогнула, лишь веки медленно опустились и вновь поднялись.

– Паршиво, – последовал ответ после тяжёлой, вымеренной паузы, в которой повисло всё: ночь, их общее прошлое и немой укор. – Но прогнозы хорошие. Выкарабкается, куда уж денется.

В груди у Кармен что-то оборвалось, и она позволила себе короткий, сдавленный выдох. С бывшим мужем они разошлись зло, оставив за спиной выжженную землю, полную обид и ядовитых упреков. Но мысль о том, что он может просто исчезнуть, вызывала не праведный гнев, а тихий, подлый ужас. Она тысячу раз твердила себе, что ему место в аду, но сейчас с болезненной ясностью осознала: это была ложь, которую она отчаянно пыталась выдать за правду.

Они клялись в вечности, пока смерть не разлучит их. Но жизнь – куда более искусная палач. Она не наносит милосердный удар, а медленно травит ядом будней, пока однажды двое не просыпаются по разные стороны баррикады, возведенной из осколков былого. И к ужасу своему обнаруживают, что чувствуют не скорбь, а ненависть.

Любовь – это не храм. Это кафедральный собор, возведенный на зыбком болоте общих иллюзий. «Мы – одно целое», – молились они, но это была ересь, прекрасная и обреченная. Развод – это не катастрофа. Это обвал сводов, под обломками которого гибнет не тело, а вера. И тогда, в пыльном хаосе, один начинает с безумной яростью раскапывать завалы не для спасения, а чтобы найти доказательства: смотри, фундамент был гнилым! Своды – картонными! А этот лик святого на витраже – всего лишь умелой подделкой! Ненависть здесь – не пламя. Это фосфический огонь, холодный и липкий, в котором тлеет не прошлое, а его изуродованный труп. Это ярость на самого себя за то, что так долго поклонялся идолу, высеченному собственными руками из пустоты.

Брак – это не зеркало. Это магический кристалл, в котором два отражения сплетались в одно, более прекрасное и цельное, чем каждый в отдельности. Вы вверяли ему свое уродство, свои тайные ужасы, свою неприкаянную нежность. А когда кристалл падает и разбивается, обнажается страшная правда: он не разбивается на два прежних отражения. Он дробится на тысячу осколков, и в каждом – уродливый, гипертрофированный облик. Этот кристалл кричит не «мы разрушены», он визжит на дочеловеческой частоте: «Я – урод! Я – неудачник! Меня невозможно любить!». И ненависть к тому, кто держал хрустальную сферу, – это инстинктивное, животное движение: раздавить паука, укусившего за руку. Это щит от неминуемого падения в бездну собственного ничтожества.

Когда империя любви гибнет, начинается не дележ, а грабеж на пепелище. Делят не провинции – вырывают друг у друга клочья земли, пропитанные кровью. Общих друзей превращают в шпионов или трофеи. Привычки в обвинения. А дети… О, дети становятся живыми реликвиями, знаменами в этой священной войне на уничтожение. Любовь к ребенку, проходя через призму обиды, преломляется в чудовищный спектр: «Он хочет вырвать из моей груди самое святое!», «Она превращает мою плоть и кровь в орудие мести!». Эта ненависть – не яд, который пьют, надеясь на смерть врага. Это яд, который тайком подсыпают в колодец, зная, что отравятся оба, но хотя бы последним, предсмертным взглядом увидишь, как захлебывается противник. Она произрастает не из страха потери, а из садистического желания увековечить боль, сделать другого пожизненным узником совести.

И есть тайна, самая темная и невыносимая. Порой ненависть – это не антипод любви. Это ее зомби, ее ходячий мертвец. То, что было нежностью, становится изощренной жестокостью; страсть – одержимостью; забота – тотальным слежением. Это значит, что великое чувство не умерло, но Бог отвернулся от его души, и оно восстало из гроба – слепое, гниющее, алчущее. Предать забвению божество невозможно. Но можно попытаться его убить. Осквернить алтарь, разбить лик, растоптать мощи. Пламя ненависти – это костер, на котором сжигают ведьму, чтобы изгнать из мира ее чары. Жестоко? Да. Но зато окончательно.

Так почему же они ненавидят?

Потому что развод – это не маленькая смерть. Это Апокалипсис частного мира. Это день, когда небо, которое было общим для двоих, затягивается мраком, и начинает идти пепельный снег, хлопьями оседая на руинах. И одни, закутавшись в холодное одеяло одиночества, находят в себе силы ждать, когда земля хоть немного остынет, чтобы построить новый, более уютный и тесный мирок. А другие так и остаются стоять на этом пепелище, с факелом ненависти в руке, поджигая им самих себя, – вечные стражи рухнувшей вселенной, чье пламя не согревает, а лишь освещает путь в никуда.

И кем в этой истории была Кармен? Она не знала. Никто не знал.

Зеркало, разбитое вдребезги, больше не давало ответа, лишь бесчисленные, искаженные версии ее лица, каждая из которых лгала.

Была ли она жертвой? Обиженной на весь мир женщиной, что в одночасье лишилась не мужа, а целой вселенной, будущего, что они рисовали на потолке в спальне, смешанных запахов завтрака, тихой гордости за общий диван, на котором осталась вмятина от его тела? Да. Возможно. По ночам, когда город замирал, а в щели подступала беззвучная пустота, она чувствовала себя именно так – ограбленной, выпотрошенной, оставшейся с ничем.

Но была ли она виновата? Вполне.

Виновата ли рука, что годами лепила из глины идола, а потом, обнаружив, что это всего лишь глина, в бессильной ярости размазала его по полу? Виновата ли она в том, что когда-то увидела в нем не человека, а персонажа для своей сказки, и, ослепленная этим сиянием, не разглядела первых трещин? Она винила его за ложь, но разве ее собственная вера не была самой изощренной ложью самой себе?

Она была и жертвой, и палачом. И палачом для самой себя – это было больнее всего. Ее ненависть к нему была лишь тенью, отбрасываемой ее ненавистью к той Кармен, что была так слепа, так наивна, так отчаянно хотела верить. Та Кармен умерла. И теперь, словно тень на краю могилы, новая Кармен – ожесточенная, протравленная кислотой разочарования – служила по ней панихиду, где каждое проклятие в его адрес было заупокойным гимном по самой себе.

Она была призраком, оплакивающим другого призрака. И в этом заколдованном круге не было ни выхода, ни дна.

Глава 14

Выбраться из паутины лжи, которую ты сам же и сплел, – это одно из самых мучительных и сложных внутренних испытаний. Это путь, наполненный переплетенными в один плотный клубок чувствами, где страх, стыд и отчаяние сливаются в уникальную форму психологической агонии.

Все начинается не с решительного рывка к свободе, а с горького и парализующего прозрения. Человек вдруг с ясностью осознает, что он не просто немного соврал, а оказался в самом центре лабиринта, который построил собственными руками. В этот момент на него обрушивается волна страха. Это страх разоблачения, страх потерять все, что было построено на обмане. Отношения, репутацию, доверие близких.

Одновременно с этим приходит гнетущее чувство стыда и самоотвращения. Смотреть в зеркало становится невыносимо, потому что в отражении видишь не себя, а лжеца, предавшего свои же собственные принципы.

Это осознание запускает мучительный процесс метаний. Начинается изнурительная внутренняя борьба, известная как когнитивный диссонанс. Психика, пытаясь снизить невыносимое напряжение, ищет оправдания: «Я делал это ради их блага», «У меня не было выбора». Но эти попытки самооправдания приносят лишь временное облегчение, сменяясь новой волной паники.

Жизнь превращается в состояние постоянной боевой готовности. Каждый невинный вопрос, каждый странный взгляд воспринимается как угроза, как шаг к краху. Человек становится тенью самого себя. Слишком бдительным, подозрительным, вечно настороже.

А самое тяжелое – это всепоглощающее одиночество. Он отрезан от других непробиваемой стеной собственного вранья. Даже в кругу самых близких людей он остается абсолютно одиноким, играя роль, которую сам же и придумал, и это невероятно истощает душевные и физические силы.

Рано или поздно наступает момент выбора, точка кипения. С одной стороны – панический ужас перед последствиями признания, перед тем, что рухнет весь тщательно созданный мир. С другой – нестерпимое, растущее с каждым днем давление правды и тоска по освобождению от чудовищной ночи. Человек оказывается в ловушке, видя лишь два тупиковых пути: продолжать врать до конца или признаться и потерять все. И если, набравшись невероятного мужества, человек делает шаг к признанию, его ждет болезненное и противоречивое освобождение.

Сам акт говорить правду, каким бы разрушительным он ни был, приносит с собой странное затишье и чувство опустошенного облегчения. Тот груз, что годами давил на плечи, наконец-то сброшен. Но на смену ему приходит хрупкая и пугающая уязвимость. Все теперь зависит не от него, а от тех, кому он солгал. Примут ли они его, простят ли. Это горькое, но чистое чувство ответственности, первый шаг на долгом пути искупления.

Даже когда паутина уже разрушена, ее тень еще долго преследует. Чувство вины может оставаться на годы, как и глубокое недоверие к самому себе, травма от собственных поступков. Путь из лабиринта собственной лжи – это путь через ад самоосознания, полный самых темных человеческих эмоций.

Но в самом его конце, если хватит сил дойти, мерцает крошечный, но жизненно важный огонек надежды. Надежды на то, что однажды можно будет снова посмотреть в глаза другому человеку и в собственное отражение без страха и стыда.

Оглушительный удар выжег все вокруг, оставив лишь вакуум, звенящий от ярости. Щека горела, как от прикосновения раскаленного металла.

Джошуа инстинктивно отвернулся, сглотнув ком боли, что подкатил к горлу. Он выпрямился, стараясь дышать ровно, но предательское дрожание пальцев, которыми он коснулся кожи, выдавало его с головой. Внутри все кричало, заливаясь стыдом.

«Я виноват, – беззвучно твердил он сам себе. – Во всем виноват».

Но внешне – лишь замкнутое спокойствие, хрупкий лед над бездной.

А Эвелин… Ее злость была живой, темной и плотной субстанцией. Взгляд скользил по стенам, по полу, впивался в потолок. Куда угодно, лишь бы не встретиться с ним.

Каждый мускул на ее лице был напряжен, каждый нерв пел о ненависти. Она ненавидела его за этот удар, за эту боль. Ей хотелось кричать, рвать в клочья, но она лишь сжимала кулаки, чувствуя, как ее собственная дрожь рвется наружу.

– Как долго? – вырвалось у нее наконец.

Шумный выдох, в котором слышался хруст надломленной веры. Она с силой прикусила нижнюю губу, до боли, до крови, лишь бы не расплакаться от ярости.

Джошуа молчал. Не потому, что искал слова. Они давно уже кончились. А потому, что мысленно он уже сорвался с места и бежал. Бежал прочь, в тишину и забвение, где не нужно было смотреть в ее глаза и признаваться в том, что навсегда останется черной дырой между ними.

– Я тебя, черт возьми, спрашиваю! – голос сорвался на крик, рваный и сиплый. Следом пробилось сквозь сжатые зубы: – Как. Долго.

– С начала… – едва слышно выпалил он, и слова застряли комом в горле. Он сглотнул, сжал челюсть так, что кости свело, и вытолкнул из себя, уже громче, на выдохе: – С начала учебного года.

Эвелин отшатнулась. Не физически – душой. Ее гнев, такой яростный и шумный, вдруг лопнул, как мыльный пузырь, оставив после себя ледяную, оглушительную пустоту. Она медленно покачала головой.

«С начала учебного года».

Месяцы. Не недели, не дни. Целые месяцы лжи. Она пыталась примерить на себя эту цифру, ощутить ее вес, но не могла. Это была абстракция, невыносимая в своей чудовищной конкретности.

Она посмотрела на него сквозь пелену ярости. И увидела не монстра, а испуганного мальчика, заигравшегося во взрослого и доигравшегося до края. Жалкого. И от этого стало еще больнее.

Джошуа смотрел на нее, и ему вдруг до тошноты захотелось, чтобы она закричала. Ударила его снова. Что угодно, только не это молчаливое отступление, этот взгляд, в котором он читал не просто гнев, а стремительное крушение всего, что они строили вместе.

– Сдохни, – прошептала она. Голос был тихим и ровным, без единой дрожи. Именно это и было страшнее любого крика. – Просто сдохни. Пожалуйста. Не попадайся мне больше на глаза. Иначе я собственными руками тебя прикончу, Дэвис.

Джошуа замер, будто надеясь, что это еще не конец, что сейчас начнется буря с упреками, с битьем посуды – все, что угодно, лишь бы не это мертвое спокойствие. Но в ее глазах он прочел только приговор.

– Я… – начал он, но голос сломался.

– Заткнись. – Ее шепот был острее крика. Он прорезал тишину и обездвижил его. – Просто… заткнись.

Она медленно покачала головой, развернулась и вышла из комнаты, оставив за собой дверь, приоткрытую в темноту коридора. Он остался стоять один, среди звенящей тишины, лицом к лицу с осколками своего вранья, понимая, что собрать их уже невозможно.

Шаг. Еще шаг. Он заставил себя подойти к двери и посмотреть вдоль темного коридора. Никого не было, лишь отзвук торопливых шагов, уходящих вниз по лестнице. Эхо, которое скоро тоже умрет.

Его взгляд упал на ее чашку, стоявшую на столе. В ней еще оставался недопитый кофе. Он помнил, как она смеялась, разливая его всего час назад. Теперь на поверхности темнела тонкая пленка, и это казалось самым страшным признаком конца. Когда горячее становится холодным, а свежее старым.

Он потянулся к чашке, но не поднял ее. Просто провел пальцем по краю, смахнув невидимую пыль. Потом медленно опустился на стул, положив голову на сложенные на столе руки. В ушах все еще стояла тишина, но теперь она была оглушительной.

Где-то за стеной завелся лифт, зашумела вода в трубах – жизнь возвращалась своими обычными, безразличными звуками. Но здесь, в этой комнате, время, казалось, остановилось. Навсегда застыв на моменте, когда он сказал: «С начала учебного года».