Полная версия:

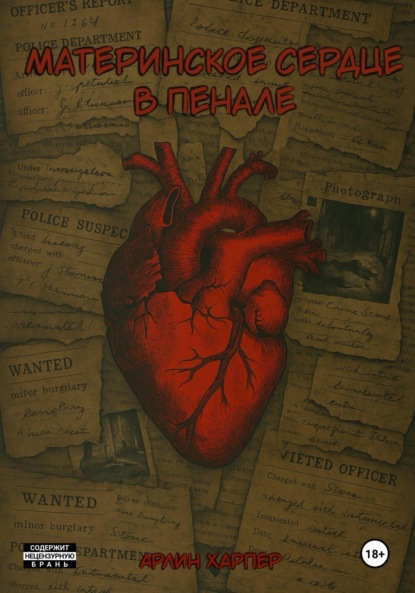

Материнское сердце в пенале

Она замерла у кровати, врезавшись в пространство комнаты, как призрачный бриг в туманную бухту. Ее глаза уставились на лежащую фигуру без тени интереса, лишь с холодным, отрешенным любопытством энтомолога, рассматривающего булавкой приколотую бабочку.

– Ну что, сосед… – ее голос сорвался с губ чуть громче шепота. Он был сух и безжизнен, как шелест столетиями не потревоженных страниц в запечатанном склепе. – Продолжаешь притворяться трупом? Небось, уже успел с Эллен повидаться?

Из неподвижной груды простыней и боли родился ответ.

– Очень смешно.

Каждое слово было мукой, отзывалось тупой, разрывающей болью где-то глубоко под ребрами – там, где, казалось, все живое уже было выжжено дотла. Это был не голос, а его тень, его горький осадок.

Она подкатила ближе, беззвучно, как привидение по натянутой струне тишины. Энтони заставил себя сфокусироваться. Мир плыл в лихорадочной дымке, но этот жест требовал ясности. Взгляд скользнул вниз, упал на ее руку, лежащую на ободке коляски. Руку, которая казалась выточенной из старой слоновой кости. И там, на запястье, тонком и почти прозрачном, сидел он. Тот же самый больничный браслет – грязновато-белая полоска дешевого пластика, уродливый ярлык, с безликим шрифтом. Его собственный браслет впивался в кожу, натирая ее до красной, воспаленной полосы, словно клеймо скотины, ведомой на убой.

И вид ее браслета вызвал у него не просто отвращение. Это была почти физическая тошнота, горький привкус несвободы на языке, внезапный спазм где-то в глубине, где еще теплилась жалкая искра того, что когда-то было его волей.

Он уже успел забыть, что она тоже здесь. А если бы и помнил, то это ничего бы не изменило. Он не знал, в каком именно крыле ада оказался сам. Эта обитель скорби была столь обширна, что ее коридоры терялись в тумане морфия и отчаяния.

Они не обменивались ни словом, ни взглядом с тех самых пор, как Саманта оказалась в этом месте. Дэвис не мог выносить ее присутствия. Видеть ее было олицетворение крушения. Слышать ее – значило слышать эхо собственного падения. Допустить мысль о ней – признать, что человек, выжегший его хрупкий, выстроенный с таким трудом мир дотла, дышал тем же спертым воздухом, что и он.

И по чудовищной, изощренной иронии этого проклятого места именно она теперь сидела у его кровати. Та, чье присутствие было для него открытой, незатягивающейся раной. Не врач, не друг, не ангел-утешитель, а живое напоминание о том, почему его сердце внутри было столь же мертво, как и ее неподвижные ноги.

Судьба, казалось, издевалась над ними, сводя их в одной палате, как двух последних актеров в трагедии, где все роли уже были сыграны, но занавес отказывался падать.

Из кармана ее больничных штанов, безликих и выцветших от бесчисленных стирок, появились две маленькие, мятые пачки пудинга. Жестяные крышки были сорваны небрежно, края их гнулись.

– Держи.

Ее голос был плоским, лишенным даже намека на интонацию. Она протянула ему одну пачку. Липкая, темно-коричневая гуща заляпала ее пальцы, и эта жирная сладость странно контрастировала с бледностью ее кожи.

– Сегодня давали шоколадный. – Констатация никчемного факта. – Вчерашний, ванильный, был еще хуже. Отвратительная бурда. Даже я съесть не смогла.

В этих словах не было жалобы. Была лишь горькая, всеобъемлющая правда об этом месте: даже еда здесь была лишена вкуса, лишь функциональной массой для поддержания жалкого существования.

Они ели пудинг молча. Это был не прием пищи, а ритуал без веры, механическое отправление телесной функции. Мерный гул аппаратуры, впивающейся в его тело щупальцами проводов и трубок, заполнял паузу, как навязчивый, монотонный звук капающей в подвале воды. Звук, который сводит с ума, потому что его нельзя остановить.

Сэм ковыряла ложечкой в пластиковой упаковке, ее движения были точны и лишены какого-либо удовольствия. Ее взгляд блуждал по стерильным стенам, по потолку, по мигающим лампочкам мониторов. Куда угодно, лишь бы не встречаться глазами с ним. Но взгляд снова и снова, предательски, возвращался к его перевязанному тощему торсу. К этим белым, кричащим повязкам, за которыми скрывалось то, во что она боялась всмотреться. Каждый взгляд на эти бинты был молчаливым вопросом, на который у нее не было ответа.

– Говорят, меня выписывают на следующей неделе.

Голос прозвучал глухо, приглушенно, словно она говорила из-под толщи плотной, мутной воды. Она не поднимала глаз, внимательностью изучая коричневые разводы, засохшие на дне пластиковой пачки.

– Ноги, конечно, все еще не работают. Зато голова в порядке. Почти.

Это «почти» повисло в воздухе тяжелее всего. Маленькая, ядовитая частица, заключавшая в себе всю невысказанную правду: о боли, о таблетках, о ночах, пробитых в крик. О памяти, которая то возвращалась ослепительно яркими и ранящими вспышками, то отступала, оставляя после себя лишь зияющие провалы.

– А дальше что?

Энтони не осилил даже пары ложек дешевого пудинга. Ком в горле стоял куда больше и плотнее, чем любая еда.

– А дальше… ничего.

Сэм тихо хмыкнула. Губы исказились в кривой, безрадостной усмешке, лишенной всякого тепла.

– Обвинения мне уже выдвинули. Когда начнется суд – дело времени. Мой адвокат уже называет это «процессом». Как будто это что-то естественное. – Она отложила пачку, жестяная крышка с тихим лязгом ударилась о прикроватный столик. – Будут допросы, показания. Будут смотреть на меня, как на экспонат. Разбирать жизнь по косточкам, раскладывать по полочкам. А в конце вынесут вердикт. И все.

– Как ты вообще можешь об этом так спокойно говорить? – у парня свело челюсть.

Слова вырывались сквозь стиснутые зубы, пропитанные горечью и шоколадной гущей.

– Смирилась. – Она пожала плечами, ужасающе неестественно, будто марионетку дергали за ниточки. – Чего паниковать-то? Все равно ничего уже не изменить. Если бы я могла…

– Если бы могла бы, то что? – Дэвис сорвался на крик, голос ударил по стерильным стенам, заставив вздрогнуть тишину. – Что бы ты сделала? Ну, давай, расскажи мне! Вернула бы все назад?

Саманта застыла, словно ее обдали ледяной водой. Губы сжались в тонкую, почти исчезнувшую, белую линию.

– Не говори со мной так, словно… – голос дрогнул, в нем впервые появилась трещина, но ее снова внезапно перебили.

– Словно что? – он рванулся вперед, будто пытаясь подняться, но провода и боль вновь пригвоздили его к кровати. – Словно ты во всем виновата? Если не ты, то кто? Скажи мне! Кто?!

– Слушай, Дэвис! – Нервы были на пределе, Саманта тоже повысила тон. – Я не отрицаю, что это моя вина! Ясно? Я никогда этого не отрицала! Никогда! Но виновата же не только я, верно? Почему ты пытаешься перекинуть все на меня? Почему ты делаешь из меня единственного монстра? Ты был там! Ты видел! Ты тоже… ты тоже мог что-то сделать!

– Что я должен был сделать? – Из его уст вырвался истерический смех. – Вправить тебе, пьяной идиотке, мозги? Выцарапать их когтями и вставить обратно, уже трезвые?

Он задыхался, каждое слово давалось ему ценой адской боли, но остановиться уже не мог.

– Так я пытался! Вам обеим! Меня хоть кто-то послушал? Хоть на секунду задумался? Нет!

Его голос сорвался в шепот, хриплый и полный беспомощной ярости.

– Вы обе решили поиграть в бессмертных. И проиграли.

Глава 12

На столе, похожем на поле недавней битвы, громоздились папки с делами. Ветхие саваны, хранящие немые крики и следы чужих трагедий. Фотографии жертв с Фласк-Стрит, будто портреты с последней выставки отчаяния, были приколоты к пробковой доске. Их лица, искаженные последним ужасом, были перечеркнуты резкими стрелками и соединены алыми нитями, сплетаясь в зловещий паутинный узор, где каждая точка соединялась с другой линией чьей-то прерванной судьбы.

Воздух в комнате был густым и вязким. Он состоял из едкого дыма старых, давно потухших сигарет, смешанного с горьким, обжигающим ароматом свежего кофе. Двумя крайностями, что держали сознание в тисках между оцепенением и лихорадочной ясностью.

Вольф не верил в совпадения. Для него Вселенная не была хаотичным театром абсурда. Каждое убийство было изощренным пазлом, вырезанным из самой тьмы, где все кусочки, каждая капля крови, каждый молчаливый свидетель, каждый клочок забытой улицы – должны были сойтись в идеальную, пусть и ужасающую, картину. Он искал не просто преступника. Он искал автора, художника хаоса, и в тишине своего кабинета прислушивался к шепоту деталей, складывавшихся в единственно возможную истину.

Он стоял перед доской, словно жрец перед алтарем, вглядываясь в лица Дэвисов. Его взгляд, холодный и методичный, скользил по фотографиям, выискивая малейшую трещину в фасаде случившейся трагедии.

Луиза. Убита первой? Нет, слишком много борьбы. Значит, она видела нападавшего. Ужас был запечатлен в широко раскрытых глазах, в неестественном изгибе пальцев. Она сражалась. Она знала.

Трэвис. Убит во сне? Но синяки на шее… Душили. Значит, он проснулся. Успел ощутить панический прилив адреналина, холодящую хватку, беспомощность. Его смерть была не миром, а удушающим кошмаром.

Джошуа. Семь ран. Семь. Ярость. Слепая, неконтролируемая ярость. Или… личная месть? Каждый удар – отдельное послание, высеченное сталью. Это была не просто смерть. Это было уничтожение.

Лорен. Один точный разрез. Почти клинический. Жалость? Милосердие? Или что-то иное, куда более пугающее? Быстрая, безболезненная смерть, выделявшаяся на фоне остальной бойни. Почему?

Он провел ладонью по лицу, смазывая тени под глазами в единую темную полосу.

Слишком мало информации. Слишком мало деталей.

Эти мысли кружились в его голове уже в сотый, если не в тысячный раз, вытаптывая сознание выхолощенной тропой бессилия. Он знал каждую морщинку на лицах жертв, каждый изгиб планировки того проклятого дома, каждую запятую в протоколах. И все равно картина рассыпалась. Не хватало одного-единственного кусочка, того самого, что превращает набор фактов в истину.

Он чувствовал себя слепым, который на ощупь пытается разглядеть фреску, зная лишь, что она написана кровью. Каждый вывод, к которому он приходил, оказывался хрупким, как паутина, и рвался под тяжестью новой, пусть и призрачной, версии.

Его пальцы, шершавые от бумаги и табака, взяли новую фотографию. Эдвард. Он прикрепил ее в самый центр доски, к пустому пространству, где сходились все алые нити в одной точке. Выживший. Аномалия.

– Почему ты выжил? – голос Вольфа был низким шепотом, обращенным не к комнате, а к самому себе, к той бездне, что смотрела на него с пробковой доски. – Удачливый удар? Случайность? Или… расчет?

Он отступил на шаг, вновь окидывая взглядом всю картину. Его мозг, отточенный годами борьбы с преступным миром, отказывался верить в случайность. Выживший был не ошибкой. Он был новой деталью. Ключом. Возможно, самым важным, последним кусочком пазла, который превращал хаотичную бойню в нечто с ужасающим смыслом.

Вольф уставился на фотографию Эдварда. В тишине кабинета его внутренний диалог звучал оглушительно ясно.

«Кто же ты?»

Два образа, два полярных полюса, боролись в его сознании.

Вариант первый: Безжалостный хищник. Тот, кто в течение нескольких часов методично оборвал нити жизней самых близких людей. Тот, чья ярость или холодный расчет оставили на стенах и телах кровавую симфонию. Этот вариант был чудовищен, но… прост. Он обладал ужасающей, железной логикой. Он закрывал все пробелы в этой истории, объяснял все. И доступ к жертвам, и знание распорядка дома, и отсутствие следов взлома. Он был удобен. Он был очевиден.

Вариант второй: Случайная пешка. Свидетель, которого преступник, торопясь или ослепленный яростью, счел мертвым. Всего лишь ошибка в расчетах мясника. Этот путь был полон несостыковок. Почему убийца, столь тщательный с остальными, проявил непростительную халатность с ним? Почему не добил?

Разум с отвращением отшатнулся от хаоса второго варианта и вновь возвратился к первому.

«Этот вариант куда логичнее».

Он произнес это про себя не с торжеством, а с тяжелой, свинцовой горечью. Ибо признать эту логику – значило поверить, что самый страшный монстр не пришел извне. Он вырос внутри семьи. И это всегда было самой горькой и самой частой правдой в подобных делах.

Представьте себе сосуд. В самом начале он чист и пуст, как утреннее небо. Это душа ребенка. Затем, капля за каплей, в него начинают попадать жидкости. Сначала это чистая вода материнской любви, отцовской защиты, тепла домашнего очага.

Но что, если в этот сосуд вместе с водой начинают подмешивать яд? Медленно, незаметно, день за днем. Яд унижения. Яд безразличия. Яд жестокости. Яд тотального контроля или, наоборот, полного забвения.

Сосуд стоит годами. Снаружи он просто сосуд, может быть, с трещиной, с пятнышком, но не разбитый. А внутри тихо, настаивается, бродит и превращается в гремучую смесь, коктейль из ненависти, обиды, страха и боли. И вот однажды, последняя капля. Ничтожный, с точки зрения внешнего наблюдателя, повод: отказ дать денег, упрек за несделанные уроки, запрет выйти из дома – падает в этот сосуд.

И он взрывается.

Феномен детей-убийц, совершающих самое немыслимое предательство, – это не внезапное помрачение рассудка. Это логичный, хотя и чудовищный, финал долгой трагедии. Это не вспышка молнии с ясного неба. Это извержение вулкана, чью лаву и пепел годами копили недра.

Ребенок, выросший в атмосфере, где агрессия – единственный язык общения, не знает иного. Если отец бьет мать, мать срывается на нем, а он на младшей сестре или собаке, то мир предстает как арена для жертв и палачей. И единственный способ не быть жертвой – стать палачом.

Насилие становится инструментом решения проблем, привычным, почти родным. Убийство в такой парадигме – не преступление, а всего лишь самый радикальный, «окончательный» способ разрешить конфликт.

Не всегда нужны кулаки. Иногда, чтобы сломать душу, достаточно взгляда. Тотальный контроль, гиперопека, унижение словами, холодное отвержение, сарказм, завышенные, невыполнимые требования – все это тонкие иглы, которые годами прокалывают самооценку, пока от нее не остается решето. В таком аду ребенок живет в состоянии перманентной войны с самыми близкими людьми. Они не защита и опора, а тюремщики, цензоры, мучители. Уничтожив их, он, в своем искаженном восприятии, не убивает семью. Он совершает побег. Сносит стены своей тюрьмы.

Порой корень зла заключается не в ненависти, а в ее полном отсутствии. В ледяном безразличии. Когда ребенок – это просто предмет мебели в доме, его существование не подтверждается взглядом, словом, прикосновением. Он – призрак. И в какой-то момент в этом призраке просыпается жгучее, всепоглощающее желание почувствовать что-то. Даже если это будет боль, ужас, страх других. Убийство становится зверским, извращенным способом заявить: «Я ЕСТЬ!». Спросить у мира: «Вы теперь видите меня? Я значим? Я существую?».

И вот наступает тот самый «один момент». Но этот момент лишь финальная сцена в длинной пьесе. Это может быть угроза разоблачения. Украл деньги, провалил экзамены, узнал о беременности девушки. Очередное унижение перед друзьями или собой. Отчаянная попытка получить наследство, свободу, деньги. Патологический страх перед наказанием за незначительный проступок, взращенный годами.

В этот миг ломается последняя, самая хрупкая перегородка, отделяющая больное сознание от действия. Рациональное мышление отключается. Срабатывает дремучий, животный инстинкт: уничтожить источник своей боли. Весь свой накопленный, выношенный ад он обрушивает на тех, кого в иных обстоятельствах должен был бы любить.

Они убивают свою семью потому, что для них семья и есть персонификация того ада, в котором они живут. Это не любящие люди, а функции. Убийство – это акт тотального разрушения этой системы. Это не нападение на чужих. Это попытка разрушить собственный мир, который невыносим. Выжечь его каленым железом, чтобы больше не болело.

Это страшная, уродливая, непростительная ошибка. Заблуждение израненной души, которая, желая прекратить свои страдания, выбрала самый чудовищный и бесповоротный путь. Они не приходят извне. Они вырастают из самой гущи семейного болота, становясь его самым ядовитым и смертоносным цветком.

Их трагедия в том, что, пытаясь убить своих тюремщиков, они убивают и самих себя. Ибо после выстрела, после взмаха ножа они остаются на руинах собственной жизни. Совершенно одни, наконец-то получив ту свободу и внимание, которых так жаждали, и понимая, что это и есть самое страшное наказание, которое только можно было придумать.

Вольф замер, его дыхание стало тише шелеста переворачиваемой страницы. Лупа в его руке превратилась в магический кристалл, выхватывающий из хаоса одну-единственную, ничтожно малую деталь.

Крошечная золотая заколка. Та самая, что он видел на других фотографиях в волосах Лорен. Но здесь ее волосы были распущены. А заколка лежала на кухонном полу, рядом с телом Джошуа, в стороне от основного места борьбы, будто ее отшвырнули или обронили.

Мозг Эдриана с грохотом перезапустился, отбрасывая предыдущие, казалось бы, незыблемые построения.

– Значит, она была на кухне? – его шепот был полон не вопроса, а жгучего осознания.

Весь ход событий начал перестраиваться с этой точки. Возможно, Лорен не была застигнута врасплох в своей спальне. Она пришла сюда, на кухню, в эпицентр ада. Зачем?

Услышала шум? Попыталась вмешаться? Или кто-то принес заколку сюда?

Этот вопрос был еще страшнее. Он рисовал иную картину: холодный расчет, а не слепую ярость. Убийца, который не просто убивал, а расставлял улики. Который взял заколку Лорен и бросил ее рядом с телом Джошуа, чтобы запутать следы, направить расследование по ложному пути. Чтобы сделать из ярости месть, а из случайности план.

Эта блестящая безделушка перечеркивала все. Она была свидетелем, который мог говорить либо о последнем мужественном поступке жертвы, либо о расчетливости убийцы. И Вольфу предстояло понять, какая из этих правд была страшнее.

***

Джошуа родился в разгар летней грозы. Небо над Блэкстоном почернело, ливень хлестал по крышам, словно пытался смыть весь город в мутные воды реки.

Трэвис довез Луизу до больницы с перегаром от вчерашней выпивки и дикой тревогой в глазах. Руль под его ладонями был скользким от пота.

Первый крик сына совпал с оглушительным раскатом грома, будто сама природа признавала рождение нового человека. Медсестра положила младенца Луизе на грудь. Та застыла. Не улыбнулась. Не заплакала. Только смотрела на это сморщенное личико и думала: «Теперь мы навсегда прикованы к этому месту. К этому дому. Друг к другу».

Трэвис стоял в дверях палаты, мокрый и неуместный. В руках сжимал жалкий букет полевых цветов. Рваных, перекошенных, собранных у обочины по дороге.

– Он… красивый, – выдавил он, и голос дрогнул, затерявшись в шуме дождя по крыше.

Луиза не ответила. Она лишь закрыла глаза, прижимая к груди новую жизнь. Свою тюрьму.

Трэвис сделал шаг вперед. Еще один. Подошел к кровати. Его грубый палец, привыкший к машинному маслу и щербатой поверхности бутылочного стекла, медленно, почти благоговейно коснулся крохотной ладони сына.

Джошуа сжал его палец. Рефлекторно, но с неожиданной силой. И это крошечное доверие, этот инстинктивный жест переломил что-то в Трэвисе.

Он разрыдался. Не сдерживаясь. Грубо, по-мужски, сдавленно. Уткнулся лицом в больничную простыню, плечи затряслись от рыданий, которые он копил, кажется, всю свою жизнь.

– Я буду лучше, – прошептал он в сторону Луизы, не смея поднять на нее глаза. – Клянусь.

Поверила ли она ему хотя бы на секунду? Нет.

Но он сдержал слово. На время. Бутылки исчезли. Он устроился на две работы, возвращался затемно, пахнущий потом. По вечерам качал Джошуа на руках, напевая хрипловатым голосом старые песни. Те самые, что они с Луизой слушали в машине, когда пересекали пустыню и думали, что впереди вся жизнь.

Луиза иногда ловила себя на том, что застывала в дверном проеме, наблюдая за ними. За этим большим, неуклюжим мужчиной, чьи руки, привыкшие ломать и ронять, теперь с бесконечной осторожностью качали колыбель. И в глубине ее охладевшей груди шевелилось что-то неузнаваемое. Хрупкое, как первый ледок на реке, и такое же обманчивое. Надежда.

Однажды ночью, когда Джошуа заливался плачем от колик, Трэвис взял его на руки, прижал к своей потрепанной фланелевой рубашке и прошептал, покачиваясь:

– Ничего, сынок. Мы справимся. Я с тобой.

Луиза, притворяясь спящей, смотрела в потолок, и сквозь детский плач эти слова показались ей заклинанием, способным отогнать тьму.

«Может быть, – подумала она, закрывая глаза. – Может быть, мы и правда сможем».

Но Блэкстон никогда не отпускал так легко. Этот город держал своих обитателей на ржавой цепи.

Через год умерла мать Луизы. Она оставила после себя не фотоальбомы и кружевные салфетки, а пачку счетов и тихую, унизительную бедность. Потом треснул фундамент их дома – старая балка сгнила насквозь, и ремонт съел последние сбережения. Потом Трэвиса сократили на заводе. Он пришел домой, сел за кухонный стол и ничего не сказал. Просто сидел, глядя в стену.

В тот вечер, когда Джошуа сделал свои первые шаги, перебираясь от дивана к креслу, Трэвис вернулся пьяным. Запах дешевого пойла и поражения шел от него облаком.

Луиза молча забрала сына, уложила его в кроватку, не целуя на ночь. Она не кричала, не плакала. Она просто села на пол рядом, положив голову на деревянный борт, и смотрела, как он спит. Ровное дыхание ребенка казалось единственно верной вещью во всем мире.

Она понимала: их победное шествие длилось ровно год. Их побег окончательно закончился. И теперь единственное, что ей оставалось – стать стеной. Сделать так, чтобы Джошуа никогда не узнал, какими они были раньше, когда смеялись в машине с открытыми окнами, путешествуя по миру. Какими они могли бы быть, если бы не этот город, не долги, не эта медленная, но неотвратимая яма. Она должна была похоронить тех людей глубоко внутри себя и сделать вид, что их никогда не существовало.

Годы текли медленно и однообразно, как вода по жестяному стоку. Они не приносили перемен, лишь постепенно стирали черты былых надежд, оставляя после себя выцветшую фотографию жизни.

Трэвис так и не нашел достойной работы. Остались лишь подработки – грузчиком, разнорабочим, мойщиком машин. Его плечи, когда-то казавшиеся Луизе опорой всему миру, теперь были постоянно ссутулены под тяжестью неудач. В глазах поселилась тупая, привычная усталость. Он приходил домой, молча ужинал и засыпал у телевизора, даже не раздеваясь. А иногда и вовсе не выходил из дома, проводя дни на диване с банкой пива в руке, уставившись в мерцающий экран.

Луиза работала на трех работах. Уборщицей в школе, кассиром в ночной смене на заправке, где за стеклом ее кабины мелькали чужие лица. И иногда – официанткой в том самом кафе «У Мэри», где когда-то Трэвис все началось.

Ее руки, которые когда-то держали кисть с такой уверенностью, смешивая краски на палитре, теперь были исцарапаны, покрыты мозолями и пятнами от чистящих средств. По вечерам она стирала пеленки и детские комбинезоны в старой машинке, что стояла на кухне, и гудела, как умирающий шмель. Этот звук стал саундтреком их жизни – монотонным, надрывным и бесконечным.

А потом в их жизни появился Эдвард. Когда Джошуа исполнилось три года, в доме, уже насквозь пропитанном запахом несбывшихся надежд и дешевого пива, раздался новый звук. На этот раз не ссор и не гудения стиральной машинки, а тихого, но настойчивого детского плача, который будет преследовать их долгие годы.

Эдвард появился на свет не просто болезненным. Природа наложила на него особую, жестокую печать – тяжелейшую форму атопического дерматита. Его кожа, нежная и хрупкая, стала его вечным проклятием. Она воспалялась от малейшего прикосновения, покрывалась мокнущими алыми блямбами, невыносимо зудела и болела, лишая мальчика сна, а всю семью – последнего подобия покоя.

Ночью дом погружался в особый ад. Эдвард не спал, заходясь в приступах невыносимого зуда. Его крики были не плачем, а тихим, хриплым стоном отчаяния, будто маленькое тельце разрывалось изнутри.

Луиза часами сидела у его кровати, при свете ночника в виде кролика, что когда-то купили для Джошуа. Ее пальцы с болезненной осторожностью втирали в воспаленную кожу дорогие крема. Их тюбики, словно издеваясь, быстро пустели, съедая последние деньги из заветной консервной банки на полке. Она пела колыбельные хриплым, сорванным голосом, и слова путались, превращаясь в бессмысленный убаюкивающий шепот.

Трэвис лежал рядом, отвернувшись лицом к стене. Он не мог вынести ни вида страданий сына, ни звука усталости в голосе жены. Его собственное бессилие душило его, и с каждым днем он все глубже топил его в алкоголе. Пятно от вчерашнего пива на полу у кровати было красноречивее любых слов.