Полная версия:

К западу от Востока. К востоку от Запада. Книга вторая

И уж, конечно, ни в какое сравнение с ролями всяких «прекрасных дам» и «великих гейш» не идут духовные подвиги раджпутских женщин. Когда все мужчины клана покидали замок для смерти в «шаке», женщины замуровывали себя в специальном помещении для ритуального самосожжения – «джаухара». А если муж раджпутки находил-таки то, что искал – смерть на ратном поле, то верная жена так же, не раздумывая, восходила на погребальный костёр, чтобы совершить «сати». В память о таких жертвенных жёнах ставились камни с выгравированным изображением руки – их и сегодня ещё можно нередко встретить в Раджастхане.

Магистрали Времени

Индия не только велика, но и разнообразна. И соседние области тут часто отличаются одна от другой сильнее, чем, скажем, соседние государства где-нибудь в Европе. И, безусловно, одна из замечательнейших и оригинальнейших частей Индии – именно Раджастхан – «земля царских сыновей».

Хотя земля эта лежит совсем рядом с Дели, для того чтобы добраться из столицы Индии в Джайпур – столицу штата, нужно потратить достаточно много времени и нервов. Дороги Индии и манера движения по ним – такая же архаика, как и средства передвижения. Всё перемешано и перепутано на этих дорогах: запряжённые в тележки верблюды и буйволы, флегматичные слоны, «амбассадоры» – реликты индийского автопрома, святые люди садху, в своих ярких одеждах, крестьянки в сари с корзинами на головах, японские внедорожники, похожие на ярмарочные балаганы грузовики, рычащие «тук-туки» всех мастей, переполненные трактористами трактора, чёрные «мерсы», бредущие коровы… Век космический, эпоха британского владычества, времена моголов, пора Ашоки – целая вечность толчётся неспешно и флегматично топчется по дорогам Индии. Никакие это не транспортные артерии. Магистрали Времени!

По индийским дорогам, даже по самым лучшим, едва ли можно преодолеть за час более 50 километров. Потому что всё, что по ним движется, вдобавок ещё равнозначно и равноценно. Так что уступать дорогу тут как-то и не принято. Это где-нибудь там, далеко, любая машина ценнее любой коровы. А тут – Индия.

Но чем труднее и дольше дорога, тем острее и желаннее цель. И тем сглаженнее шок, который неизбежно получает каждый чужестранец от встречи с тем же Раджастханом.

А. Македонский – был здесь…

Раджастхан – самый знойный штат Индии, половина его приходится на пустыню Тар, где в свою бытность так натерпелся один из потрясателей вселенной – Александр из Македонии. Даже у местных эта пустыня называется Марустхали – «место, где можно умереть».

А ещё через весь Раджастхан тянется лысоватый и выжженный солнцем кряж – хребет Аравали. По мнению геологов, эти каменистые горы – древнейшие на планете. Многие вершины допотопного хребта надстроены ныне геометрически правильными сооружениями из того же камня – знаменитыми замками «царских сынов». Если учесть норов владельцев, то можно понять, что замки раджпутов торчали острыми костями в глотках многих десятков поколений завоевателей Индии.

Исследователи считают, что в жилах современных раджпутов наряду с массой других течёт кровь древних ариев, проникших когда-то на равнины Индии через горные проходы Афганистана (как, впрочем, и все иные завоеватели). Действительно, типажи, встречаемые тут, – нам хорошо знакомы. Если рядового жителя Раджастхана обрядить в европейский костюм и пустить на улицы Москвы, то он вряд ли далеко уйдёт в гордом одиночестве. Потому что тут же попадёт в поле зрения бдительных стражей порядка благодаря своему вызывающему лицу – такому обычному для представителей наших родных кавказских национальностей.

Своеобразная «рыцарская республика» существовала в Раджастхане практически до ХХ века. И до сих пор ещё в иных скалистых гнёздах живут потомки феодальных владетелей этих земель. Слово же «раджпут» давно превратилось из самоназвания в символ несгибаемой воинственности.

Последние иноземные владыки Индии – моголы и британцы, сообразили наконец, что раджпутов невозможно победить в бою. Гораздо легче незаметно соблазнить или подкупить этих непреклонных, но простоватых воинов. Главное, сделать это так, чтобы те сами не поняли. Таким образом, и моголы и британцы могли похвастать, что владели Раджпутаной. Но Раджпутана, в свою очередь, обоснованно считала, что при всех режимах сохраняла свою независимость.

Красная столица «Огненного пояса»

Ясно, что при таком тотальном свободолюбии рыцарское государство редко бывало единым. Номинальной столицей Раджастхана в последние столетия был Джайпур, сохранивший свои столичные функции и в новой Индии, правда уже в качестве центра штата.

Джайпур – молодой город (по индийским меркам). Он ровесник Питера, даже чуть моложе. И так же, как город на Неве, был создан волевым решением (местного махараджи Джай Сингха Второго) и построен по единому архитектурному плану. Но не европейскому архитектурному плану, а местному, индийскому. Автором его был бенгальский зодчий Чакраварти. Впитавший в себя все архитектурные достижения всех областей Индии и изначально разделённый на девять кварталов, символизирующих девять частей местного космоса, город этот не похож ни на один другой. Хотя одновременно напоминает многие.

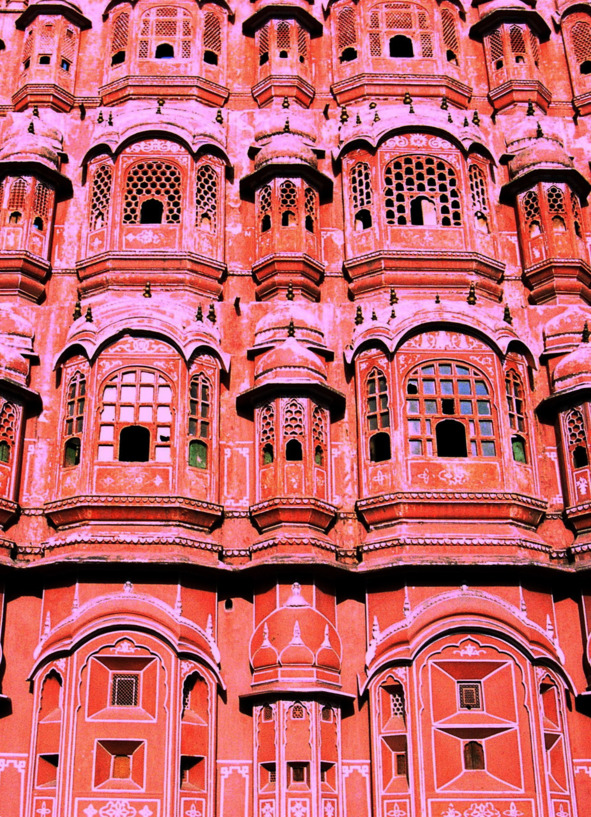

Джайпур в переводе означает «город победы», но чаще его называют «розовым городом». Есть легенда, что таковым он стал не сразу, его покрасили в 1883 году к визиту принца Альберта (малоизвестного в мире мужа знаменитой королевы Виктории). Был ли это ироничный намёк, акт почтения или просто у властей не нашлось другой краски – история умалчивает. Но с тех пор Джайпур так и остался «розовым». Хотя, по большому счёту, вовсе он не розовый, а скорее – кирпичный. Название закрепилось, и как здорово, что никому тогда не пришло в голову покрасить город в голубой цвет!

Но легенда – это легенда, а гений архитектора – это гений архитектора. В современном Джайпуре цвет города – это закон, который не корректируется. И все частные домовладельцы должны в обязательном порядке подкрашивать свои дома так, чтобы ни один из них не выделялся из всех прочих.

В гостях у махараджи

Визитка Джайпура – Хава Махал («Дворец ветров») – интересное сооружение, напоминающее каменный орган (ударение на «а»). Сотни щелей и окон, прорезающие пятиэтажный фасад, – ловушка для сквозняков, которые так желанны во время сорокаградусных штилей в жаркий период. Говорят, что гуляющие по помещениям Хава Махала ветра действительно завывают разными голосами, создавая унылую и чарующую мелодию.

Но это всё второстепенные достоинства «Дворца ветров». Главная его суть – быть ширмой, отделяющей суетный и живой мир джайпурской улицы от тихой и бедной событиями зананы – женской половины дворца местного махараджи. Оставаясь затворницами, жены владыки получали возможность незаметно из-за решёток подсматривать за тем, что творится на улице. Ведь индийские улицы – самый лучший индийский театр! Эркеры Хава Махала – это зашторенные ложи для прекрасных посетительниц этого великолепного театра. Нетрудно себе представить, какое количество «случайных» уличных сценок разыгрывалось в былые времена для того, чтобы вызвать смех за ширмой!

Хава Махал – лишь один из фасадов огромного дворца, построенного для местных раджей вместе с городом. Потомки их живут тут и поныне. Но сегодня во дворец к ним может попасть всяк желающий, для этого достаточно купить билет в кассе. Билет, правда, не даёт основания для встречи с махараджей, но осмотреть часть обширного дворца, превращённого ныне в музей, можно.

Как и все подобные дворцы-музеи, этот тоже напичкан всякими диковинами, которые скупались прежними владельцами для украшения покоев и удовлетворения гордынь. Оттого он похож на огромный антикварный базар, на котором каждый может найти для себя что-то такое эдакое. Велика коллекция тканей, одежды, оружия, украшений.

Мне особо понравились два больших и пузатых серебряных сосуда в человеческий рост. Те самые, в которых один местный владыка возил священную воду из Ганги в Лондон, на коронацию Эдуарда VII. (Об этом – ниже.)

Ещё один интересный дворец находится на выезде из Джайпура и стоит прямо посреди обширного озера. Так ему и надо – ведь это типичный шедевр раджпутской архитектуры, который и назывался «озёрный дворец». Если смотреть издали, есть что-то ирреальное и фантастическое в его облике. Озеро зеркально гладкое, дальние берега его растворены в дымке – кажется, что дворец парит в воздухе. Но это если издали. Ближе к воде эффект теряется – на передний план выпячивается мусор, плавающий в воде, свиньи, копошащиеся в прибрежной грязи и… Это сразу опускает на землю.

Амбер

Роскошные дворцы Джайпура кажутся каким-то нонсенсом на фоне былой раджпутской репутации. Действительно, они во многом порождение последнего периода местной истории, периода уже покрытого лёгкой паутиной изнеженности, рафинированности и вырождения.

Чтобы поставить всё на место, нужно перевалить ближайший отрог гор Аравали и непременно посетить Амбер – город-крепость, который и был местным центром в течение нескольких веков, прежде Джайпура.

Здесь при первом же взгляде ощущаешь иную ауру – ауру грозного камня. Стены, которые украшают хребты окрестных гор, заставляют вспомнить иные места – нечто подобное виделось где-то возле Бадалина, в Китае. (Только там это называлось Великой китайской стеной.) Крепость на вершине горы контролирует не только окрестности укреплённого дворца, но и подступы к невидимому за хребтом Джайпуру.

Собственно сам дворец Амбера – тоже крепость. Примерно такой же, как Агра-форт, построенный моголами. Говорят, что именно здесь, в Амбере, черпанули они вдохновения для своего дворцового строительства в Агре и Дели. И не только вдохновения. Шах-Джахан забрал на строительство Тадж-Махала всех местных мастеров.

Но если смотреть на дворец Амбера снаружи, такой поступок зодчего-монарха вызывает лишь недоумение – снаружи видны только неприступные серые стены дворца-крепости. Чтобы проникнуться красотой сооружения, нужно непременно войти внутрь.

Зайдёшь, попадаешь как бы в иное измерение и состояние. Здесь – царство резного мрамора, цветущих садов, украшенных зеркалами павильонов, оживлённых сквозняками залов, тенистых переходов, инкрустированных полудрагоценными камнями стен. Здесь – другой мир. Тот самый, за который с таким ожесточением сражались в былые времена рыцари-раджпуты, за который, не колеблясь, умирали их верные жены, за который долгие годы мстили потом подраставшие дети.

Оно ведь того стоило!

Страна священных рек

Люди издревле обожествляли реки. Матушка-Волга и батюшка-Дунай – у славян. Божество Хэ-бо, олицетворявшее Хуанхэ у китайцев. Великий Хапи – одушевлённый Нил древних египтян. Даже античные греки, каменистая страна которых не изобиловала развитой гидрографией, дали каждому ручью по своей нимфе.

Однако ни один другой народ на земле не дошёл в своём уважении рек до такого почитания, как индусы. Если обо всём вышеперечисленном у других народов мы уверенно говорим в прошедшем времени, то Индия стоит особняком. Культ рек сегодня здесь распространён так же, как тысячу лет назад. И пусть даже не полноценное приобщение, а заинтересованное наблюдение за этой всенародной и всепобеждающей тягой индусов к своим священным водотокам – потрясающее ощущение провала в самые недра Времени.

С Небес на Землю. И обратно

Когда в Британии состоялась коронация короля Эдуарда VII, это стало головной болью всех верноподданных обширной империи, «в которой никогда не заходило солнце». Подарки, привезённые депутациями со всех концов света, соперничали друг с другом по оригинальности и ценности. Но всех перещеголял махараджа Джайпура Мадхо Сингх, приславший воцарявшемуся патрону две огромные серебряные бочки. Не с янтарными винами и не с драгоценными маслами, а… со святой водой из священной Ганги. Не знаю, как воспринял сей своеобразный дар просвещённый монарх, но вместительные пузатые сосуды ростом с человека сегодня хранятся не в Лондоне, а во дворце Джайпура. Видимо, доставив драгоценную влагу адресату, ничтожную тару вернули обратно…

Однако не следует думать, что джайпурский махараджа думал посмеяться над монархом, хотя не исключено, что ирония над британской монархией в этом экстравагантном поступке присутствовала. Но в том-то и фокус – подкопаться было не к чему. То, что для образованного европейца, а тем более рафинированного аристократа, было грязной водой из замусоренной нечистотами реки, таким же рафинированным аристократом, но образованным индусом воспринималось чем-то действительно священным и достойным любого земного монарха. Ведь это была не просто речная вода, а вода из самой Ганги!

Ганга (почему-то в нашем патриархическом обществе это имя стало читаться в мужском роде) не всегда текла по Индо-Гангской низменности и впадала в Бенгальский залив. Когда-то дочь Хималая вообще не касалась грешной земли и была всецело небесной рекой. А на земле боги в то время вели свою привычную усобицу с демонами – люди же, в зависимости от наклонностей, помогали и тем и другим.

И вот однажды небожители поднатужились, поднапёрли и загнали злобных асуров на самое дно океана. Но супостаты вовсе не собирались сдаваться, напротив, чувствуя свою недосягаемость, продолжали из подводного царства строить козни вышестоящим. Как обычно бывает в Индии в такие ключевые моменты, богов выручил праведник, своим подвижничеством добившийся такого могущества, какое не снилось даже мироспасителям из голливудских блокбастеров. Агастья подошёл к берегу и… выпил море. Ну а божественный спецназ тут же провёл тщательную зачистку и перебил всех выловленных из донной грязи гадёнышей.

Но тут произошёл конфуз. Когда Агастью попросили каким-нибудь способом вернуть выпитую воду обратно в море, оказалось, что это невозможно, так как здоровый организм праведника уже успел усвоить всю поглощённую влагу. Тут-то и вспомнили, что где-то в небесах протекает, зря растрачивая воды, высокородная дочь Хималая. На переговоры был послан другой праведник – Бхагиратха, который сперва тысячу лет медитировал у подножия Гангиного папы, чем сильно того обязал.

Но, когда стороны обо всём договорились, появилась загвоздка: если бы Ганга обрушилась с Небес на Землю во всём своём величии, планета бы просто не выдержала такого напора и раскололась, как разбитый молотом кокосовый орех. Но тут на помощь пришёл грозный Шива, спустившийся со своего Кайласа (той самой вершины, вокруг которой один окулист ищет ныне пещеры с клонами человечества) и подставивший под струи Ганги своё богатырское темя. А уж с волос Шивы мягким и мощным потоком она потекла дальше, наполнять выпитый Агастьей океан. Тут, правда, случился ещё один казус, протекая мимо хижины всесильного отшельника Джахну, Ганга потревожила подвижническую жизнь очередного праведника. И тот сгоряча раззявил свои безгрешные уста и… повторил подвиг Агастьи. Но потом, разобравшись что к чему, выплюнул божественную реку и ничто уже не помешало ей влиться в море…

…А вот с другой священной рекой, Сарасвати, произошло обратное. А всё из-за того, что владыка океана Варуна увёл невесту у… Да, у очередного мудреца и подвижника – Утатхьи. Как уже понял читатель, мудрецы таких шалостей не спускали, и Утатхья перекрыл Варуне кран, сделав так, что все реки на земле пересохли. Усыхающему богу океана ничего не оставалось, как вернуть подвижнику собственность. А тот вернул океану реки. За исключением священной Сарасвати, которая с тех пор так и течёт, затерянная где-то под землёй…

Аллахабад – «Мекка индуизма»

Собственно, все реки, речки и ручейки, питающие Гангу, несут на себе печать её святости. Но особенно, конечно, выделяется крупнейший правый приток – Ямуна-Джамна. Обе реки соединяются в месте, которое у индусов носит название Тиртхараджа. Здесь же с ними соединяется и невидимая Сарасвати. Понятно, что эту точку в европейской литературе окрестили (для индусов это выражение – полнейший нонсенс!) «Меккой индуизма». Интересно, что священный город Праяг, возникший на слиянии трёх рек в незапамятные времена, в эпоху властительства Моголов получил название Аллахабад – «Город Аллаха». Когда место свято, истинно говорится, ему не пустовать!

Большую часть времени Аллахабад-Праяг – сонный, патриархальный и обыкновенный городишко. Лишь раз в год всё здесь оживает и преображается, а раз в 12 лет наступает форменное светопреставление с участием десятков миллионов прибывающих со всех концов Индии паломников. Это – период великого омовения, очищения и молитвы. Самое масштабное причастие в мире (хадж в Мекку меркнет на фоне местного размаха!) – праздник Кумбха Мела.

Верхом религиозной экзальтации ещё недавно считалось ритуальное самоубийство (дикша), совершаемое фанатиками во время Кумбха Мелы. Это когда самые продвинутые (или сдвинутые) бросались с верхушек священных баньянов, которые растут близ священной стрелки, в мутные воды божественных рек. Полагая, что так они прямиком попадают в объятия грозного Шивы. Не случайно именно тут, над священным Слиянием, был развеян пепел сожжённых основателей современной Индии Махатмы Ганди и Джавахарлала Неру. Кстати, Неру – уроженец Аллахабада.

Но основная часть гостей Кумбха Мелы (если не считать периодически возникающих тут экзотических персонажей, вроде Битлов, или Мадонны) добирается сюда, зачастую испытывая неимоверные лишения, с единственной целью – выполнить религиозный долг, положенный каждому индуисту и причаститься водою одновременно двух тиртх.

…Честно говоря, на меня подавляюще действуют толпы народа, даже если они собираются с благими и богоугодными целями, и я не стремлюсь стать участником подобных столпотворений. Но однажды, во время очередной Кумбха Мелы, я всё же решился по пути заглянуть в Аллахабад, чтобы просто прочувствовать атмосферу величайшей молебны. Это был весьма опрометчивый поступок! Но когда осознание неосмотрительности вполне дошло до сознания, выбраться из нахлынувшей стихии было уже практически невозможно. Меня засосало и растворило.

В Индии, среди её миллиардного населения, постоянно испытываешь ощущение своей мизерности и подавленности. Но ничего похожего на то, что обрушилось на меня тогда в Аллахабаде, я не испытывал ни разу. Мой арендованный «Амбассадор-Пассат» был похож на те злосчастные машины, которые каждый раз показывают по телевизору, рассказывая про очередное наводнение в Европе или Японии. Только вместо грязекаменного потока нас со всех сторон обтекала огромная толпа паломников. Шофёр-делиец, гораздо ранее меня сообразивший, что заблудился на ночных тёмных улицах незнакомого города, отчаянно боролся за «плавучесть», ни на мгновенье не отпуская руку с клаксона. Но отчаянные вопли угодившего в самый эпицентр людского торнадо автомобильчика не оказывали ровно никакого воздействия на движение, и даже выражения лиц окружающих людей.

Эти выхватываемые из тьмы фарами лица, честно говоря, и сегодня стоят перед взором. Наверное, так выглядела толпа беженцев во времена Исхода. Если бы не глаза. О, какие это были глаза! Пылающие, устремлённые и сосредоточенные на чём-то незримом и непостижимом. Это у тех, кто двигался «туда». Умиротворённые, возбуждённые и такие же горящие – у тех, кто шёл «оттуда». Усатые мужчины с детьми на руках, безропотные женщины с узлами на головах, юноши, везущие на тачках немощных родителей, святые люди «садху», благообразные старики и старухи, совершенно голые джайны, чёрные крестьяне с юга, монголообразные горцы с севера, свирепые сикхи в аккуратных тюрбанах, гордые подростки с коробками в руках.

Если бы эти люди захотели, то в считанные минуты могли бы разорвать нашу машину голыми руками. Но они не обращали на нас никакого внимания. Они были во власти совершенно других помыслов.

…Только за полночь, после нескольких часов тщетной борьбы с толпой, водитель наконец сумел выбраться из потока паломников и выехать из города…

Матхура: Харе, Кришна!

Матхура и соседний городок Вриндаван (Бриндабан) – заветная мечта членов забавного кришнаитского интернационала, вносящего своими экзотически-театральными явлениями оживление в улицы всех крупных городов мира. Матхура – родина Кришны, а Вриндаван – его «царское село». Здесь, среди пилигримов, обходящих многочисленные храмы и святыни божественной земли, запросто можно повстречать и соотечественника. И обратиться к нему с приветствием по-русски. «Ну, как оно?» – «Да так, как-то…». Вежливые люди – кришнаиты всех стран. Иной земляк, в ином месте просто послал бы в привычное отечественное состояние, а эти терпеливо отвечают, боятся попортить карму.

Кришна – 8-й аватар (воплощение) одного из двух главных божеств современного индуизма – Вишну, популярен отнюдь не только среди зарубежных адептов. Его родина – обязательный пункт, который не минует ни один из уважающих себя индийских паломников. Как и все индуистские боги, Кришна весьма многолик и многогранен. Однако прибывающие сюда, в Матхуру и Вриндаван, вспоминают не о философских сентенциях, которые он проповедовал в «Махабхарате», а о детско-юношеских проделках этого лукавого, резвого и любвеобильного бога. О временах, когда в руках его не смолкала волшебная флейта, а рядом с ним непременно резвилась красавица Радха и ещё пара десятков гопи – жён местных пастухов.

Божественные истории, которые рассказывают про весёлого Чёрного бога, многочисленны и пикантны. Но сегодня я говорю о священных реках и остановлюсь лишь на том, что рядом с Матхурой протекает Ямуна (Джамна). А раз протекает, то автоматически является одной из остановок для приходящих сюда паломников. Тем более что Кришна в молодые годы очень даже любил подсматривать здесь за купанием прелестных гопи в интимных омутах. Да и сам был не прочь поплескаться вместе с пленительными пастушками. (А кто бы отказался?)

Здесь, в Матхуре, мне довелось впервые присутствовать при общении индусов со священной рекой. Для этого пришлось встать затемно и пересечь город на отчаянно дымящем «тук-туке», разрывавшим своим истерическим криком просыпающийся город. Впрочем, на гатах Матхуры уже бурлила своя жизнь, здесь властвовало своё время, величавое и плавное, как ускользающее на восток течение самой реки.

«Гаты» можно перевести, как «лестницы», или «ступени». Известны гигантские природные ступени Западных и Восточных Гат, горных хребтов, в которые заправлен тупой клинок полуострова Индостан. Гаты у священных рек – это своеобразные каменные набережные, по которым, как по ступеням, совершающие омовение спускаются в воду.

Считается, что наиболее действенное причастие святой водой происходит при первых лучах восходящего солнца. Но народу, в обычный зимний день, немного. Тем заметнее другие персонажи, которые перемешаны на гатах с паломниками-людьми. Белоснежные цапли разных размеров, грязные шелудивые собаки, неизменные священные коровы и озабоченные взъерошенные обезьяны.