Полная версия:

К западу от Востока. К востоку от Запада. Книга вторая

Санскритская надпись на колонне гласит, что посвящена она неким царём Чандрой богу Вишну. Предполагают, что Чандра – это знаменитый Чандрагупта Второй, правивший Индией на рубеже IV и V веков. Первоначально железный столп, венчаемый фигурой мифического орла Гаруды, стоял в храме на горе Вишнупада. О том, как колонна попала в Лал-кот, сегодня никто не помнит. Всё-таки тысяча лет прошла…

Если бы теми ярлыками и сертификатами, которые придуманы на Западе, обклеить тёмное тулово этой многотонной махины, то она скрылась бы с глаз навсегда. И это открыло бы наконец многим зашоренным глазам красоту и драматическую историю того окружения, среди которого волею судеб оказался этот древний столп. Потому что древнеиндийские резные колонны, из которых построена мечеть Торжества Ислама, это предмет куда более интересный, нежели незамысловатая железная труба посреди молельной площади. Я уж молчу про возвышающийся над всем комплексом 70-метровый Кутб Минар – самую высокую в мире башню из всех тех, что были воздвигнуты во времена Древности и Средневековья.

Кутб Минар: ищите женщину

И если уж говорить о мощи ислама, то глядя на грандиозный минарет, подобного которому ещё долго не сооружалось ни в одной стране света. Кутб Минар высится в сотне метров от мечети Кувват уль-ислам. И если уж искать истинный символ индийской столицы – то вот он.

Высота минарета колеблется в зависимости от источника информации. У разных авторов мне приходилось встречать цифру и в 70 и даже в 100 метров. Думается, что истина всё же находится где-то на отметке 75. Чтобы взобраться наверх – нужно преодолеть 378 ступенек. Сегодня совершить такой подвиг невозможно. Минарет закрыт для посетителей.

Но минаретом Кутб Минар, собственно, никогда и не был. Никогда муэдзин не считал его ступенек и не кричал сверху гортанный азан, призывающий правоверных к молитве. И этот факт всегда придавал памятнику некую загадочность в глазах утилитарно настроенного плебса. Поговаривают, что преемник Кутб-ад-дина – Шамс-ад-дин Ильтутмыш возвёл эту башню для своей любимой жены. Дабы та могла видеть воды священной реки Ямуны, которая струит воды в нескольких километрах к востоку.

Лично мне это объяснение по душе. Хотя оно вряд ли соответствует правде. Дело в том, что начинал строить Кутб Минар еще сам Кутб-ат-дин. Но не успел – упал с лошади во время игры в поло (это такой окультуренный вид кокпара) и расшибся насмерть. А Ильтутмыш – тоже раб, но также зять и последователь Кутб-ад-дина (тогда такое тоже было нормальным) лишь заканчивал строительство.

Назван минарет не в честь Кутб-ад-дина, как логично предположить, а в честь его духовного наставника – суфийского шейха Ходжи Кутб-ад-дина Бахтияра Каки. Этот Кака, между прочим, прославился своим бескорыстием. Он отвергал все дары и подношения, которыми пытался наградить его державный ученик.

Так что версия насчёт любимой жены…

Про жену не знаю, но история помнит другой любопытный факт. Когда грозному Ильтутмышу настала пора назначать наследника, он собрал рвущихся к власти сыновей и объявил свою волю – назначив не преемника, а преемницу. Свою дочь Разию. Султанша Разия была женщиной мужественной. Её как-то мало влекли гаремные услады и интриги, а больше волновало воинское искусство и государственные дела. Поцарствовать, правда, ей долго не позволили – время властного феминизма в странах Южной Азии ещё не настало.

Туглакабад – город, утративший блеск

На южной окраине Дели огромный кусок городской земли лежит под развалинами. Это ещё один любопытный «исторический город» на территории индийской столицы – Туглакабад. Город Гияс-ад-дина Туглака, основателя ещё одной тюркской династии, правившей султанатом в XIV веке.

В отличие от знаменитого рыжего песчаника, из которого выстроено большинство архитектурных раритетов Дели (Красная крепость – Лал-кот, Красный форт Моголов – Лал-Кила, мавзолей Хумаюна и пр.), тут – царство серого камня. Оттого-то всё смотрится мрачноватым и выцветшим. Остатки домов, дворцов, храмов, караван-сараев, амбаров обильно поросли жёсткой травой и колючим кустарником. Таким колючим, что и змеи-то чувствуют себя здесь не очень уютно. На пыльных площадях, среди руин, окрестные мальчишки занимаются своим любимым занятием – гоняют в гольф.

И даже включив воображение на полную мощность, трудно представить в этих бесприютных, выжженных солнцем развалинах город, о котором знаменитый странник Ибн Баттута писал с восторгом:

«Здесь находились сокровища и дворцы Туглака, а также большой дворец, построенный из позолоченных кирпичей, который при свете солнца блестел так ослепительно, что никто не мог долго смотреть на него. Сюда он складывал огромные ценности, и рассказывают, что он построил здесь большой резервуар, куда сливал расплавленное золото, которое превратилось в глыбу».

О, если бы количеством сокровищ мерилось человеческое счастье! То, с каким последовательным постоянством случается обратное, заставляет думать, что есть всё же кто-то над нами – ироничный и всесильный. Для кого все мы, в сущности, лишь шахматные фигурки, переставляемые невидимой рукой по своим правилам.

Обладатель несметных сокровищ и абсолютной власти, Гияс ад-дин Туглак закончил жизнь под обломками рухнувшей трибуны. С неё стареющий правитель наблюдал за шествием слонов. Он похоронен в красивом мавзолее-крепости, который поставили вне города, недалеко от главных ворот. А на престол взошёл любимый сынок – Джауна. Отпрыск, кстати, сам лично руководил постройкой той роковой трибуны, похоронившей дорогого папашу. Короновался Джауна под именем Мухаммед-шаха Туглак.

С его царствованием связана одна из самых любопытных страниц мирового самовластия, к которой напрямую причастны эти самые серые развалины.

«И он решил разрушить Дели»

Мухаммед Туглак правил султанатом на гребне его могущества. Жизнь этого своеобразного и абсолютного властителя проистекала в постоянных заботах о строительстве новых городов и многочисленных военных операциях, направленных на расширение и укрепление государства. Чтобы как-то загладить неприятное впечатление от начала своего царствования, Туглак поначалу пытался заигрывать с горожанами. Дели по своему блеску соперничал в те времена с Багдадом и Каиром, его базар считался величайшим в мире. Но, несмотря на это, подданные не любили монарха. И слали ему анонимки, полные хулы и даже угроз.

И тогда Мухаммед-шах решился на отчаянный шаг – перенос столицы. А вернее, даже не перенос, а тотальное переселение всех жителей Дели в далёкий южный Доулатабад. Дорога между этими городами занимала в ту пору целых 40 дней.

Ясно, что вальяжным делийцам вовсе не хотелось куда-то ехать. И тогда монарх выкупил у горожан всю городскую недвижимость и велел освободить дома немедля. В три дня. После чего воины прошлись по улицам опустевшей старой столицы и обнаружили лишь двух человек. Хромого и слепого. Хромого велено было расстрелять с помощью пращи. А слепого – привязать за хвост лошади и препроводить в новую столицу таким оригинальным манером. (Говорят, что до Доулатабада добралась только нога несчастного.)

После всего этого в Дели не осталось даже кошек и собак. Рассказывают, что султан вышел ночью на крышу своего дворца и, не увидав в покинутом городе ни одного огонька, с чувством глубокого удовлетворения воскликнул: «Теперь моя душа спокойна!»

…Но, к удивлению Мухаммед-шаха, и это не прибавило ему любви подданных. Так что в конце концов, спустя семнадцать лет, желающим разрешили вернуться. А вскоре сам беспокойный властитель скоропостижно скончался от лихорадки. Что позволило одному из современников резюмировать: «Таким образом, государь избавился от своих подданных, а подданные – от своего государя».

…С бывшей цитадели Туглакабада, открывается широкая панорама на окрестности. В одну сторону – это бесконечные поля, деревни и сады пригородов. В другую – размазанные серой дымкой очертания современного Дели. Города, чего только не пережившего в своей долгой истории.

Моголы: основатель Бабур и продолжатель Хумаюн

Что до Бабура, основателя тюркской династии Великих Моголов, то ему было отпущено царствовать Индией всего четыре года. Предание доносит до нас трогательную историю о том, что когда смертельно заболел его любимый Хумаюн, правитель обратился к Всевышнему с мольбой взять взамен сына всё, что только пожелает. Аллах внял мольбе Бабура. И сын его стал поправляться, но… Но чем лучше становилось Хумаюну, тем хуже чувствовал себя сам Бабур.

Он умер совсем ещё нестарым человеком, в 47 лет. Оставив после себя государство, стихи и знаменитые мемуары – «Бабур-наме». И, по традиции, разделив перед смертью державу между сыновьями. Ясно, что лучший кусок достался любимчику Хумаюну.

…Одно из самых отрадных мест в Дели – мавзолей Хумаюна. Этакий тихий приют отдохновения посередь вечно разворошённого многомиллионного муравейника. В просторном старинном парке зелено, мирно и радостно. В старых камнях и подстриженном газоне бегают стремительные и пушистые «лори» – этакая смесь белки и бурундука, а в кронах деревьев перекрикиваются ярко-зелёные попугаи.

Сам мавзолей, который считают архитектурным предшественником Тадж-Махала, с достоинством возвышается над своей живой оправой. Его красноватые стены – это какая-то мелодия, светлая и грустная одновременно, звучащая особенно проникновенно на фоне всего этого окружающего буйства. А ещё выше, надо всем, кружат в голубом небе степенные коршуны…

Странно, что тут бывает так мало народа. Несколько девушек-индусок, снявших туфли и побросавших вещи, бродят по выстриженной мураве газонов, несколько влюблённых парочек, которым просто нужно побыть наедине, да несколько нищих, без которых Индии не бывает. Такое необычно безлюдное состояние памятника – мечта путешественника. Но отчего так? Ведь мавзолей по своим достоинствам стоит большего внимания.

Ответ, как мне кажется, в бесцветной личности самого Хумаюна. Который не был ни поэтом, как его отец Бабур, ни завоевателем и реформатором, как сын Акбар, ни строителем, как правнук Шах-Джахан. На фоне всех этих действительно Великих Моголов Хумаюн был обыкновенным неудачником. Утерял царство и столицу. Большую часть своего царствования провёл в бегах и скитаниях. И умер-то, поскользнувшись и разбившись на ступеньках не то мечети, не то библиотеки. Так и оборвалась бледная и несчастная жизнь того, кого по иронии назвали «Счастливчиком» (Хумаюном). Знал бы Бабур…

Но зато – каково продолжение! Вряд ли кто из Великих Моголов может поспорить с Хумаюном своим мавзолеем. Но и тут его заслуги сомнительны. Мавзолей Счастливчику возвела его вдова Хамида Бену Бегум. Одна из тех великих женщин, без которых не было бы этих великих правителей. Говорят, что в строительстве непосредственное участие принимал один мастер из Бухары. Возможно, потомок тех строителей, коих вывез когда-то из Индии кровавый разоритель Тимур.

Ну а апофеозом строительной деятельности Великих Моголов считается ещё один исторический центр Дели – Шахджаханабад, воздвигнутый неутомимым созидателем – внуком Акбара Шах-Джаханом. Тем самым, благодаря которому ниже по Ямуне (Джамне) в Агре расцвёл чудесный каменный цветок Тадж-Махала.

Но про делийский Красный форт и Джума-мечеть написано столько, что я мало чего смогу добавить…

Сокровища Агры

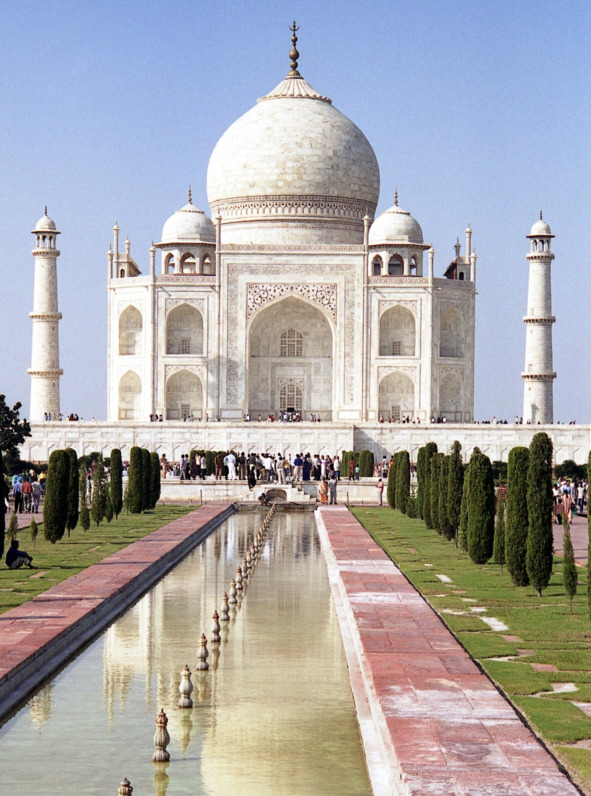

Тадж-Махал

Символ Парижа – Эйфелева башня, Рима – Колизей, Москвы – Красная площадь, Афин – Акрополь. А если брать шире, в космическом масштабе, в размерах Великого Кольца, что могло бы стать эмблемой всей нашей планеты и человеческой цивилизации? Думаю, первый претендентом на эту роль – Тадж-Махал, совершеннейший архитектурный памятник, построенный одним из Великих Моголов над прахом любимой женщины.

Красота спасающая

К Таджу каждый день стекаются многочисленные и многоязыкие толпы паломников. Принадлежащих к разным кастам и конфессиям, прибывших из разных уголков Индии и всех мыслимых сторон мира. Разуваясь перед подъёмом на мраморную террасу мавзолея, все они становятся тут одинаково босыми и равными друг другу.

Зачадрённая чёрным покрывалом мусульманка и похожая на тропический цветок в своём трепещущем сари индианка, вылощенный до кафельного блеска американец и шумный фотолюбитель-китаец, наш напряжённо-сосредоточенный соотечественник и молчаливый гималайский аскет, юные и чистые девочки-гимназистки из престижного колледжа Дели и растерянные, чернокожие крестьянские ребятишки из недалёкого села, гордые одинаковые кадеты – будущая мощь вооружённых сил и истомлённые духовными исканиями хиппообразные европейцы… Все они, такие разные и пёстро окрашенные, объединены тут единым порывом причаститься к прекрасному, все они пришли сюда на поклон к Красоте, в самом совершенном и бессмертном её виде. (Хотя, быть может, далеко не все пришедшие это понимают и осознают.)

Тадж-Махал, это самое зримое материальное воплощение абстрактной сентенции о «красоте, спасающей мир». Из небесной гармонии его безупречных форм и божественных линий проглядывает неодолимое обаяние вдохновляющего образа одной из красивейших женщин Земли. Вокруг него вечно витает осязаемое величие любви, достигающей силы природной стихии. Он, этот прекраснейший архитектурный Цветок, взошёл и возвысился над чародейственной духовной клумбой.

Торжество женского рода

Индия без Тадж-Махала всё равно, что Франция без Эйфелевой башни или Америка без статуи Свободы. Эту банальную мысль высказывали почти все, кто только брался писать о «восьмом чуде света». Но ставить его на одну плоскость с железякой, к которой долго и мучительно привыкали и наконец привыкли, или туповатым колоссом, переправленным за океан потому что ему так и не нашлось места в Европе, – это слишком унизительное сравнение для Тадж-Махала. Отсутствия Башни и Статуи человечество бы и не ощутило. Место Тадж-Махала уникально. И на месте этом может стоять только он, или зиять невосполнимый провал.

Тот, кто этого не понимает, всё равно чувствует это неосознанно. Вовсе не случайно Агра стала одним из центров мирового паломничества. Именно паломничества – из всего обилия местных достопримечательностей людей со всего света собирает сюда только одно.

…Признаться, я всегда настороженно отношусь к тому, вокруг чего вьётся толпа и бьются волны повышенной ажитации. Потому и сюда, в Агру, первый раз ехал с некоторым сомнением. Но Тадж-Махал развеял все мои опасения сразу, как только предстал пред взором.

Тогда, при первом свидании, я провёл рядом с ним целый день. Несколько часов просто сидел на газоне напротив и созерцал, запоминал, впитывал женственное обаяние его линий и одухотворённую чистоту оттенков. Не меньше десятка раз обошёл вокруг. Отдалялся и приближался. Открывал всё новые ракурсы и точки любования. Упивался игрой граней в лучах катящегося по небосклону солнца, от ослепительно белого, такого, от которого зашкаливал экспонометр, до остро очерченного чёрного силуэта на фоне закатного неба. Дошло до того, что в какой-то момент я вообще перестал замечать окружающих, полностью абстрагировался от толпы, и оказался с ним один на один.

Вернее – с ней. Потому что в Тадж-Махале так сильно ощущается присутствие конкретной души и реального образа. Той вечно женственной основы возносящей Мастера на невообразимые высоты Творения.

«Венец дворца»

Тадж-Махал – это любовь. Воплощённая в одухотворённый камень. Высокосвященная и богоположенная. Укор всем тем (мне, например), кто сомневается вечности чувства, возможности бесконечного обожания одного предмета одним переменчивым сердцем. Здесь можно много бросаться красивыми словами, но лучше ещё раз вспомнить историю.

Арджуманд Бану Бегам, известная ещё при дворе Джахангира как Мумтаз-Махал («Избранница дворца»), или, если по-персидски, Тадж-и Махал («Венец дворца»), стала женой принца Хурама (будущего Шах-Джахана), когда ей едва минуло девятнадцать лет. Красавица-персиянка, к тому же обаятельная, умная, гуманная, тонко чувствующая – Мумтаз-Махал, хотя и не была первой женой царевича, но моментально стала главной и единственной.

Привязанность и степень доверия к ней с его стороны были столь сильными, что будущий правитель не ступал и шага, не посоветовавшись со своим Венцом. Дошло до того, что падишах (это – уже когда он отбил отцовский трон у всех родственных претендентов) даже свою государственную печать хранил только у своей любимой жены.

Правда, совместное их царствование было очень недолгим, всего какой-то год минул с восшествия Шах-Джахана на могольский трон, как судьба (вот уж злодейка!) лишила его всех стимулов царствовать далее. Время, отпущенное Мумтаз-Махал на то, чтобы служить украшением этого беспокойного мира, иссякло, и одна из самых блистательных женщин земной истории ушла из жизни без всякого достойного повода, весьма банально – на тридцать седьмом году жизни, при очередных родах.

Но ушла всё же не просто, а как подобает выдающейся женщине. Взяв напоследок у мужа обещание – выстроить памятник, который был бы достоин земного воплощения их неземной любви.

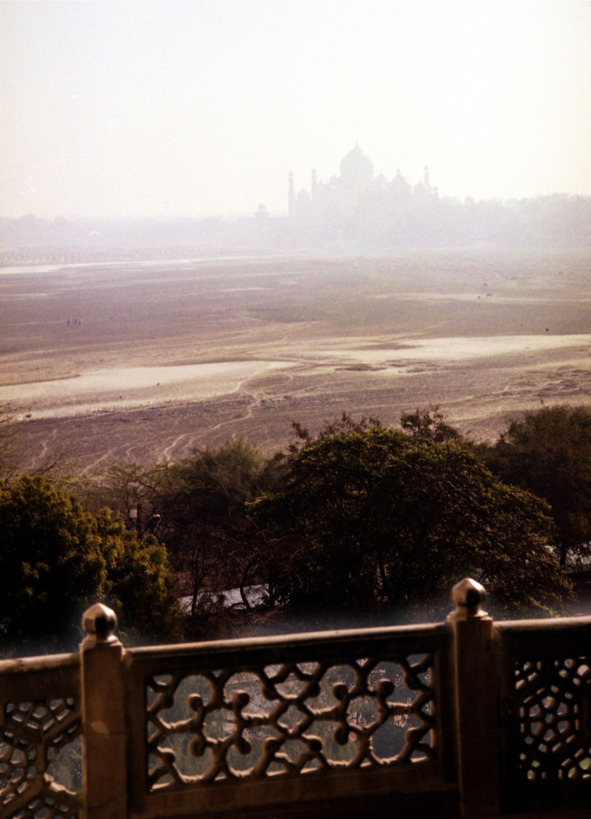

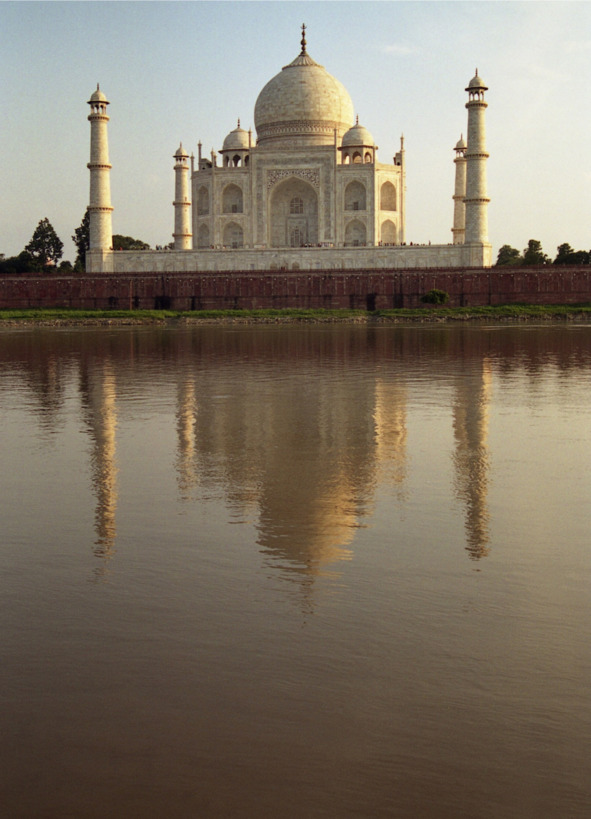

Вся дальнейшая жизнь Шах-Джахана была так или иначе подчинена выполнению обета. Что стало и смыслом и стимулом дальнейшего бытия всесильного монарха. Всё прочее настолько перестало интересовать владыку, что собственный сын Аурангзеб в конце концов отрешил его от власти и заточил в Красном форте Агры. Последние свои годы Шах-Джахан провёл, созерцая издали, с высоких стен крепости-дворца, прекрасный белоснежный мираж Тадж-Махала, вечно сияющий над дорогой могилой на высоком берегу Джамны, в отдалении. Здесь, рядом с любимым прахом, ему и суждено было найти свой долгожданный и вечный приют.

История этой любви стала самым великим и самым высоким эпизодом из всей эпопеи яркого царствования Великих Моголов. Династия, которую обессмертила любовь, – это, согласитесь, явление нечастое. И то, что всё произошло именно на индийской земле, насквозь пропитанной страстью и чувственностью, – тоже не случайно.

N. B. Шах-Джахан, брат Петрарки

Шах-Джахан, сын эстетствующего наркомана Джахангира, внук великого полководца и выдумщика Акбара, взошёл на могольский трон под пятым номером. Cвою карьеру самодержца он начал точно так же, как многие сотни его царственных коллег во всех династиях – до, и многие сотни – после. Терпеливо дождавшись у постели больного папаши его мирной кончины, вместо того чтобы ехать на войну в Кандагар, куда его упорно посылали, он тут же ввязался в борьбу за могольский трон и после тяжёлой продолжительной борьбы выиграл эту своеобразную «предвыборную» борьбу у своих братьев и дядьёв. В результате чего конкуренты исчезли (вообще), а империя почти на 30 лет получила нового правителя.

Как и все его предшественники, Шах-Джахан был типичным Моголом. Знал и ценил красоту, разбирался в литературе, серьёзно занимался архитектурой. И вообще, по традиции, заложенной ещё Бабуром, старался окружить себя и близких не только утончённой роскошью, но и рафинированной учёностью. Не забывая при этом держать в узде своё государство и в напряжении – соседние. Что выделяло Шах-Джахана из прочих самодержцев всея Индии? Гипертрофированная любовь к прекрасному и… Пламенная страсть к одной из собственных жён! Любовь и страсть, результатом которых и стало рождение вершинного произведения земной цивилизации – Тадж-Махала. Потому-то и жизнь Шах-Джахана достойна того, чтобы поместить его рядом с Орфеем, Петраркой, Данте (продолжите дальше).

Цветок Вечности и его опылители

Нет, не случайно для большинства из тех, кто отправляется в Индию, Тадж-Махал значится первым и главным пунктом программы посещения! И если, побывав в Индии, кто-то говорит, что не был в Агре (и не катался на слонах), то его реноме путешественника сразу становится похожим на тонущий «Титаник».

Понятно, что у каждого приезжего с Тадж-Махалом изначально связаны свои сокровенные цели и чаяния. Кому-то просто нужна важная галочка в виде фото на фоне, кто-то хочет поклониться величайшему памятнику человеческой любви, кого-то влечёт обаяние оригинальной цивилизации Великих Моголов, а кому-то нужен достойный объект для развенчания (был, видел – фигня). Правда, после контакта с памятником отношение к нему становится более ровным и достойным. С людьми происходит тот самый «катарсис», за который умные античные греки так почитали истинное искусство.

Побывав тут однажды, непременно хочется приехать опять. Каждый раз, приближаясь к Тадж-Махалу, уже на дальних подходах чувствуешь себя совершенно зачарованным. Необъяснимое волнение, которое испытываешь, находясь рядом, сродни сильному религиозному чувству.

В данном случае русский термин «памятник», производное от «память», как нельзя точно характеризует суть творения. Белоснежный каменный цветок на могиле возлюбленной, достойнейший монумент не только самой любви, но и неистребимой романтики человечества.

Лишь будучи отпетым объективным рационалистом можно упрекать несчастного Шах-Джахана в совершении должностного преступления. Что своим строительством он полностью опустошил казавшуюся неисчерпаемой могольскую казну и предопределил скорое крушение великой империи. Но с другой стороны, во многом именно благодаря этому мир не забыл о Моголах. И не забудет о них до тех пор, пока цветёт на берегу Джамны белоснежный траурный цветок Тадж-Махала.

N. B. Грабители и создатели

Что до сместившего отца Аурангзеба, то, собравши последние средства и перелив золотую решётку, поставленную внутри Тадж-Махала вокруг кенотафа почившей царицы, он решил… построить точно такой же памятник и своей усопшей супруге. И построил. Но, как обычно, получился лишь фарс. И сегодня очень немногие знают, что далеко к югу от Агры стоит неудачная копия «а ля Тадж-Махал». Ещё одно доказательство того, что нельзя копировать чужие чувства.

Как и у всех памятников, в истории Тадж-Махала два разнонаправленных вектора – созидания и разрушения. После Аурангзеба мавзолей грабили многие. Постарался и Надир-шах, персидская армия которого вдоволь подчистила Север Индии в 1739 году. Приложили руку и «просвещённые британцы». А между тем мир так и не узнал имя Мастера, создавшего шедевр. Конечно, не последняя роль самого Шах-Джахана, но вот кто конкретно был главным зодчим – толком не известно.

Суета у бессмертных стоп

Но вернёмся в наше время. Большинство приезжающих к Тадж-Махалу туристов и паломников совершают «типовой обход» по одному и тому же маршруту. От Южных ворот, вдоль центрального фонтана внутрь мавзолея, затем, разувшись – вокруг мавзолея по мраморной террасе и… обратно. Кто-то задерживается на террасе над Ямуной-Джамной. Некоторые подходят ещё к двум красным павильонам по бокам – бывшей гостинице для паломников и бывшей мечети. Неудивительно, что все снимки, привезённые в разные страны разными людьми, побывавшими тут в разные годы, – одинаковы настолько, будто сошли с одного печатного станка.