Полная версия

Полная версияЭтапы творческого пути. Из воспоминаний советского инженера

Время проведения испытаний совпадало с периодом начала замерзания северной части Баренцева моря и образования «блинчатого» льда. Это название получили льдины круглой или овальной формы с характерными кромками, возникшими при их трении друг о друга. Неизгладимо впечатление вида сверху бесконечного пространства с такими «блинами».

С особенностями плавания корабля в ледовых условиях связана одна трагикомическая ситуация. Поскольку работа по обслуживанию испытаний инерциальной системы проходила круглосуточно, то для меня, как главного конструктора, была необходимость почти непрерывного присутствия при этой работе. Спать приходилось урывками по 2-3 часа. На отдых я располагался на верхней полке двухместной каюты, находящейся в носовой части корабля.

Однажды мне приснился сон о том, что один мой бок стал интенсивно нагреваться. Я перевернулся на другой бок. Стало ещё хуже. Пришлось проснуться и включить свет. Всё как в тумане. С потолка каюты на лицо капают горячие капли воды, а в углу каюты слышится какое-то громкое шипение.

Слезаю с полки и вижу, что из отверстия рукомойника в потолок каюты бьёт фонтан горячего пара с водой. Прикрываясь от фонтана подвернувшейся под руку кастрюлей, пытаюсь перекрыть фонтан тяжёлой металлической чушкой. Чушка нагревается до высокой температуры и становится невозможно её удерживать.

Бужу своего сотрудника, спавшего на нижней полке каюты, где было не так жарко, и открываю дверь каюты. Из каюты вырываются клубы пара, распространяющегося по коридору корабля. Мой сотрудник в трусах бегом направляется в ходовую рубку корабля. Через некоторое время фонтан иссякает. Сотрудник возвращается и мы, глядя друг на друга, начинаем хохотать, настолько забавным был наш вид.

Как оказалось, при плаваниях во льдах нашего корабля, эсминца проекта 30-бис, не предусмотренных для данного типа корабля, могут забиваться льдом отверстия забора воды для охлаждения устройств корабля. Местные «умельцы» решили для очистки этих отверстий использовать пар из парового котла корабля. При этом не учли, что трубопровод слива воды из каюты соединён с отверстием забора воды. Поэтому при очистке отверстия забора воды пар стал в основном поступать в нашу каюту. К счастью, всё завершилось без каких-либо последствий для нас.

Результаты испытаний системы не убедили руководство предприятия в необходимости продолжения работ по созданию корабельных ИНС, А высокая точность определения системой курса объявлена случайным событием – ведь было выполнено всего одно измерение.

С результатами испытаний были ознакомлены сотрудники вновь созданного в Москве предприятия НИИ ШП «Дельфин». Это предприятие разработало и поставило в 1970 г. на объекты морские ИНС «Тобол», в которых использовались поплавковые гироскопы. После этого и в НИИ-303 начались разработки ИНС на базе шаровых гироскопов.

Автора записки к работам по созданию ИНС не привлекали, поскольку он руководил подразделением не того профиля, а главным конструктором разработки назначили специалиста, который ранее был оппонентом такого технического направления.

С учётом накопленного опыта испытаний и доработок систем в морских условиях автором в дальнейшем был разработан первый в отрасли акселерометр для применения в морских ИНС.

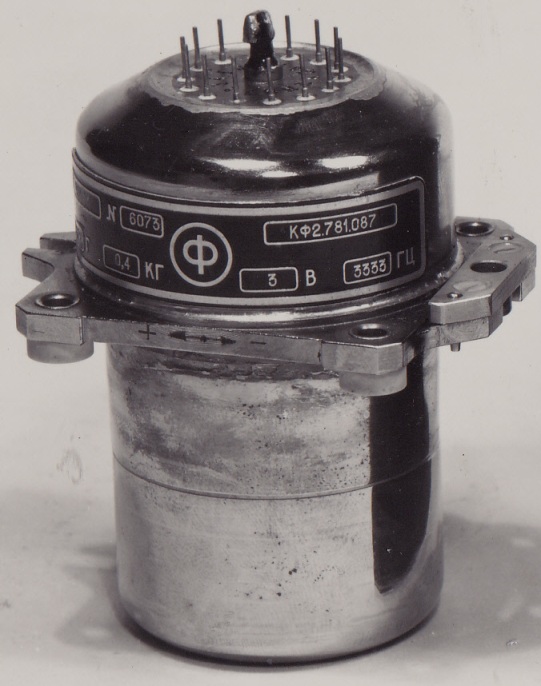

Первый акселерометр, применённый в морских ИНС. Фото из личного архива автора

Особенностью акселерометра являлась способность измерения сверхмалых ускорений и сглаживания вибрационных ускорений, характерных для морских судов. Работы были высоко оценены специалистами ВНИИМ им. Д.И. Менделеева. Автор в дальнейшем стал членом учёного совета этого института.

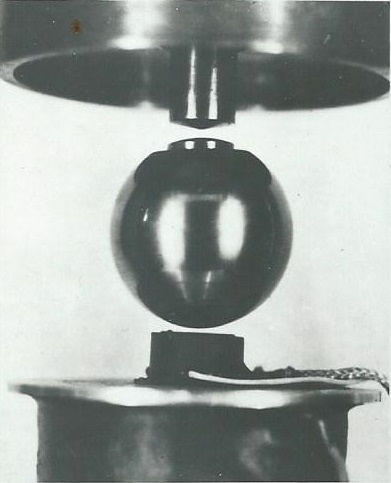

Высокочастотная эталонная сфера. Фото из личного архива автора

Спустя много лет под руководством автора были разработаны и изготовлены для Первичного Государственного Эталона плотности (ГЭТ18-2000) три высокоточные эталонные сферы. Эти самые точные и высокостабильные в стране сферы изготовлены из специального сплава на базе плавленого кварца.

Эталон плотности находится в ВНИИМ им. Д.И. Менделеева. Периодически параметры этих сфер сопоставляются с зарубежными аналогичными эталонами. Четвёртую эталонную сферу автор оставил себе в качестве памятного красивого сувенира.

Подводная лодка потеряла след

Подводные лодки Северного флота базируются, как правило, в узких извилистых фиордах скалистого побережья Кольского полуострова. Выход в море на патрулирование и возвращение на базу желательно осуществлять в подводном положении.

Для выполнения такого манёвра по дну фиорда прокладывается специальный «ведущий» кабель, а на лодке над её рубкой размещается антенна пеленгатора. Кабель с одной стороны подключается к контакту генератора низкочастотного тока, другой контакт которого заземляется. Другой конец кабеля, уходящий далеко в море, оголяется, т.е. через солёную морскую воду также соединяется с грунтом. Таким образом, образуется цепь питания кабеля переменным током. Вокруг кабеля образуется переменное электромагнитное поле. Измеряя параметры этого поля пеленгатором возможно определить, где находится подводная лодка – над кабелем, слева от него или справа.

Опыт эксплуатации аппаратуры ведущего кабеля показал, что иногда показания «слева» и «справа» менялись местами, что было очень опасно. Аппаратуру ведущего кабеля разработал БЭМИ – Бакинский Электромеханический институт.

Меня назначили председателем комиссии для расследования сложившейся ситуации. В состав комиссии вошли несколько специалистов по электромагнитному полю. Комиссия работала в БЭМИ много дней и не могла найти каких-либо ошибок в построении аппаратуры, пока я не осознал, что дело не в ошибках, а в искажениях переменного электромагнитного поля ведущего кабеля протяжённым ферромагнитным корпусом подводной лодки.

Величина магнитного поля, «собираемого» корпусом, зависит от его ориентации относительно кабеля и расстояния до него. Такой магнитный сердечник окружён со всех сторон электропроводящей средой – морской водой. В этой среде вокруг сердечника, как в обмотке трансформатора, возникают кольцевые токи, электромагнитные поля которых искажают электромагнитное поле ведущего кабеля вблизи антенны пеленгатора. При ориентации сердечника (т.е. подводной лодки) вдоль кабеля искажения минимальны, а при ориентации поперёк кабеля искажения максимальны и зависят от расстояния от сердечника до кабеля.

По результатам работы комиссии для исключения аварийных ситуаций были откорректированы документация аппаратуры ведущего кабеля и инструкции по маневрированию подводной лодки при подходе к ведущему кабелю.

Я стал членом КПСС

Я всегда был патриотом своей страны остаюсь таковым и до сих пор. Как-то меня миновала комсомолия – в юности, после войны, у меня и так было чем заняться, и не было времени и желания отвлекаться ещё на что-то.

Как уже отмечено в настоящих записках, попав на предприятие оборонного профиля, я с головой погрузился в решение сложных и интересных для меня проблем. Даже к учёбе в аспирантуре и написанию диссертации я относился как к досадной помехе.

Со временем мне дали понять, что неудобно руководить крупным научно-техническим подразделением и не быть членом КПСС. И действительно, некоторые вопросы подразделения временами обсуждаются на партбюро, в парткоме, на партсобрании и без твоего участия.

Получив рекомендацию И.Б. Позерна, замечательного инженера, осуждённого в 1937 г. как сына врага народа и реабилитированного в 1956 г., я стал в 1960 г. членом КПСС. В чём-то стало легче работать. В то же время меня сильно раздражали поручения выполнять работу пропагандиста-агитатора, например, по популяризации решения очередного съезда КПСС, отвлекающие меня от основной деятельности. Передо мной встал вопрос: «Как сохранить первое и избавиться от второго?» Решение не сразу, но было найдено.

По инициативе Г.В. Романова, секретаря Обкома, в 1977 г. был создан «Совет Экономического и Социального развития Ленинграда и области». Совет был создан в качестве элемента обратной связи между специалистами различных отраслей знаний, а также руководителями профильных предприятий и работниками обкома и горкома КПСС.

В составе совета было несколько бюро, каждое из которых состояло из нескольких секций. Имелось бюро научно-технического прогресса. Как-то меня привлекли для экспертизы одного предложения. Моя работа понравилась, и вскоре я стал помощником руководителя бюро А. М. Фатеева, второго секретаря Горкома КПСС, в дальнейшем – второго секретаря Обкома КПСС.

В ведении второго секретаря находится промышленность, соответственно, города или области. В составе бюро были следующие секции:

– секция науки и научного обслуживания,

– секция механизации и автоматизации,

– секция прогрессивной технологии,

– секция метрологии и патентования.

В Смольном мне выдали справку о том, что я выполняю важную партийную работу. Справку я передал в партком предприятия. Там очень удивились. Больше ко мне никто не обращался с предложением быть пропагандистом-агитатором. По рекомендации Смольного мне на работе установили прямой городской телефон.

Моя партийная работа была почётна и не обременительна. Была понятна полезность работы, а для её выполнения было достаточно посещать Смольный один-два раза в месяц. Я замечал удивлённые взгляды сотрудников ГАИ, дежуривших у Смольного, когда я на своём автомобиле «Москвиче» красного цвета проезжал запрещающие знаки и парковал его на служебной стоянке. Со временем они привыкли к этому и не обращали на меня внимания.

На секциях обсуждались некоторые планируемые решения партийных органов и давались соответствующие рекомендации. Проводилась также экспертиза поступавших от трудящихся Ленинграда предложений. По моему предложению в составе бюро была создана секция науки и научного обслуживания.

Однажды я воспользовался своими новыми возможностями для приёма академика В.И. Кузнецова (с которым у меня были давние хорошие отношения), прибывшего с кратковременным визитом с супругой в Ленинград. В составе секции Науки и научного обслуживания был также и Эрмитаж. Я позвонил академику Б.Б. Пиотровскому, директору Эрмитажа, и спросил, не мог бы он принять академика Кузнецова – соратника С.П. Королёва, и получил его согласие.

В назначенный час я, Кузнецов и наши супруги были приняты Б.Б. Пиотровским. В этот день Эрмитаж оказался закрыт для посетителей. После небольшой академической беседы нас провели в золотую кладовуюмузея. Обычно посетителям показывают скифское золото и другие золотые украшения. Кроме этого, нам показали искусно выполненные камеи изображениями государственных деятелей времён Екатерины II. Оказывается, их выполнила сама Екатерина II. Камеи имеют бриллиантовое обрамление. В то время эти экспонаты не включали в программы плановых экскурсий.

Запомнилась забавная ситуация. Как-то я проезжал на своей машине мимо Дворцовой площади и решил заехать на неё, поздно заметив недавно установленный запрещающий знак. Ко мне подходит капитан ГАИ, которого я ранее видел у Смольного. Я обратился к нему: «Здравствуйте! Это Вас с повышением перевели на это место вместо Смольного?». Он засмеялся и сказал: «Проезжайте!».

Магнитные подвесы

Развитие нового вида гироскопической техники

Моё увлечение магнитными подвесами началось в 1963 г. со встречи в НИИ-10 с академиком В.И. Кузнецовым, который мне показал трофейные материалы, из которых следовала невозможность создания таких подвесов. Как я выяснил через несколько лет, в 1937 г. в одном университете США удалось подвесить иголку в магнитном поле. Эта информация как-то не попала к немецким учёным.

Через пару месяцев после встречи с В.И. Кузнецовым у меня уже начались эксперименты с подвешенными в магнитном поле ферромагнитными телами массой от нескольких грамм до 13 кг.

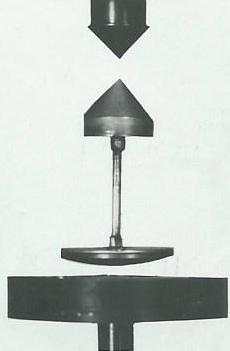

Стальной ротор шарового гироскопа диаметром 152 мм, подвешенный в поле электромагнита магнитодинамического подвеса. Фото из личного архива автора

В подвесе, показанном на рисунке, практически отсутствуют моменты сопротивления вращению подвешенного тела вокруг вертикальной оси. Такие подвесы применяются в центрифугах для разделения изотопов радиоактивных веществ. Исследовалось взаимодействие большого количества тел различной формы с магнитными полями различной конфигурации.

Высокочувствительный физический маятник. Фото из личного архива автора

На рисунке показан высокочувствительный физический маятник. Подвесы такого типа в дальнейшем были применены в гирокомпасе «Меридиан» и в артиллерийских наземных гирокомпасах.

Естественно, хотелось применить эту технику для создания гироскопа, способного работать при любой ориентации относительно направлений гравитационного поля и сил инерции, возникающих при маневрировании подвижных объектов. В 1965 г. для исследования возможности создания такого гироскопа в НИИ-303 была вначале открыта НИР, а в дальнейшем – и ОКР.

В процессе исследований различных принципов построения гироскопов был разработан подвес переменного тока магниторезонансного типа, отличающийся конструктивной и схемотехнической простотой. Для работы в переменном магнитном поле такого подвеса необходим был сферический ротор, изготовленный из магнитного материала с большим удельным сопротивлением, т.е. обладающего свойствами изолятора. Таким материалом принципиально мог быть феррит, но он не имел в то время необходимых электрических и механических свойств.

Для решения такой задачи были привлечены специалисты Министерства Электротехнической промышленности. Там по нашим заданиям был выполнен большой объём работ по созданию феррита и улучшению его физико-механических и электромагнитных параметров. Эти работы проводились по 5 темам и завершились в 1973 г. Работы вначале выполнялись в НИИ-56 под руководством начальника отдела Н.Н. Шольц, а затем, под её же руководством, – в НИИ Магнитодиэлектриков, где она стала Главным инженером.

Необходимо отметить заметный вклад в создание гироскопа коллектива специально созданного подразделения в НИИ Прикладной Математики и Кибернетики при Горьковском университете. Этим подразделением вначале руководил д.ф.м.н. Ю.И. Неймарк – известный математик. НИИПМК являлось соисполнителем наших работ. Необходимо также отметить большое творческое участие в разработке гироскопа моего сотрудника – к.т.н. М.В. Баркана.

Результаты испытаний экспериментальных образцов гироскопов подтвердили состоятельность принятых технических решений. Постоянные времени гироскопов доходили до 6000 с, в то время как у применявшихся тогда шаровых гироскопов с аэродинамическим подвесом они едва достигали 150 с. Уходы гироскопов на длительных интервалах времени (70 часов) находились в пределах 0,0003 – 0,001 градуса в час. Это всё – рекордные результаты.

Гироскоп МСГ и его блоки демпфирования. Фото из личного архива автора

Две опытных партии гироскопов к 1970 г. успешно прошли стендовые испытания и позволили приступить к разработке соответствующих гироскопических приборов. На рисунке изображён гироскоп МСГ и его блоки демпфирования, содержащие конденсаторы магниторезонансного подвеса и обеспечивающие его устойчивость.

Сферический ротор гироскопа, изготовленный из феррита, имеет диаметр 25 мм. Сердечники электромагнитов подвеса также изготовлены из феррита. Внутри гироскопа миниатюрным насосом создаётся глубокий вакуум. Вакуум сохраняется в корпусе гироскопа в течение нескольких лет его хранения.

Гироскоп выгодно отличался от известного в то время гироскопа США с электростатическим подвесом большей перегрузочной способностью, наличием датчиков моментов для управления его движением, а также простотой и технологичностью конструкции.

Гироскопы МСГ не имеют зарубежных аналогов.

Наивысшая точность работы гироскопа реализуется при отсутствии управления его угловой ориентацией. Если ротор такого гироскопа ориентировать в заданную точку мирового пространства, то его ориентация относительно горизонтальной системы координат будет изменяться во времени аналогично движению звезды или планеты на небосводе.

Работающий в таком режиме гироскоп США с электростатическим подвесом иногда называли «Звездой в бутылке». Гироскоп МСГ также может работать в таком режиме. Для решения задач навигации и ориентации подвижного объекта необходимо не менее двух таких «звёзд».

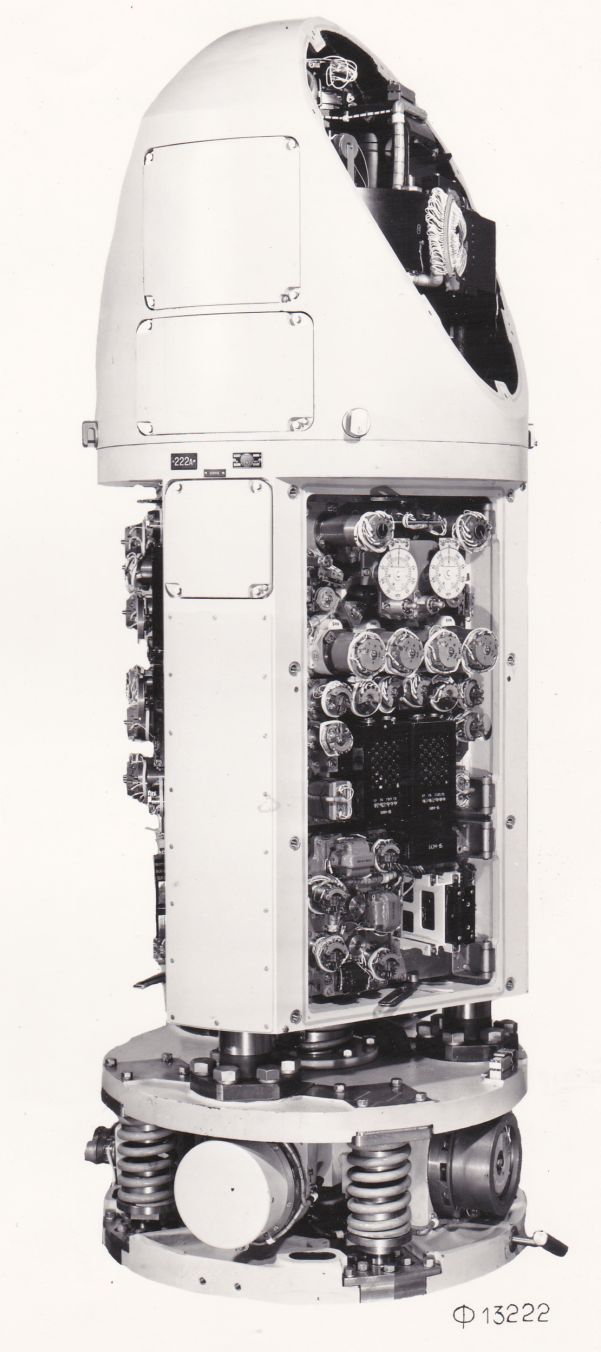

Гироскопический прибор разработки ЦНИИ «Электроприбор». Фото из личного архива автора

На рисунке изображён гироскопический прибор со снятыми крышками, разработанный в 1973 г. в ЦНИИ «Электроприбор» по ОКР под руководством автора. В верхней части прибора расположена четырёхосная карданова система, на внутренней платформе которой установлен один из МСГ.

В приборе измеряются текущие значения высоты и азимута «звезды» и по ним вычисляются географические курс и широта, а также приращение географической долготы объекта. Определяются также углы качки объекта. Предусмотрена возможность совместной обработки информации с другим прибором такого типа, но другой ориентацией «звезды».

Нижняя часть прибора содержит оригинальный амортизатор, защищающий верхнюю часть прибора от интенсивного удара с ускорением до 1000 g и перемещениями основания прибора при ударе до 60 мм. Цилиндрическая форма прибора и его размеры обусловлены диаметром люка подводной лодки.

Испытания системы в статике и при качке показали, что погрешность определения географической широты не превысила 1,5 угловой минуты, а погрешность определения курса не превысила 3 угловых минут. Это очень хорошие результаты.

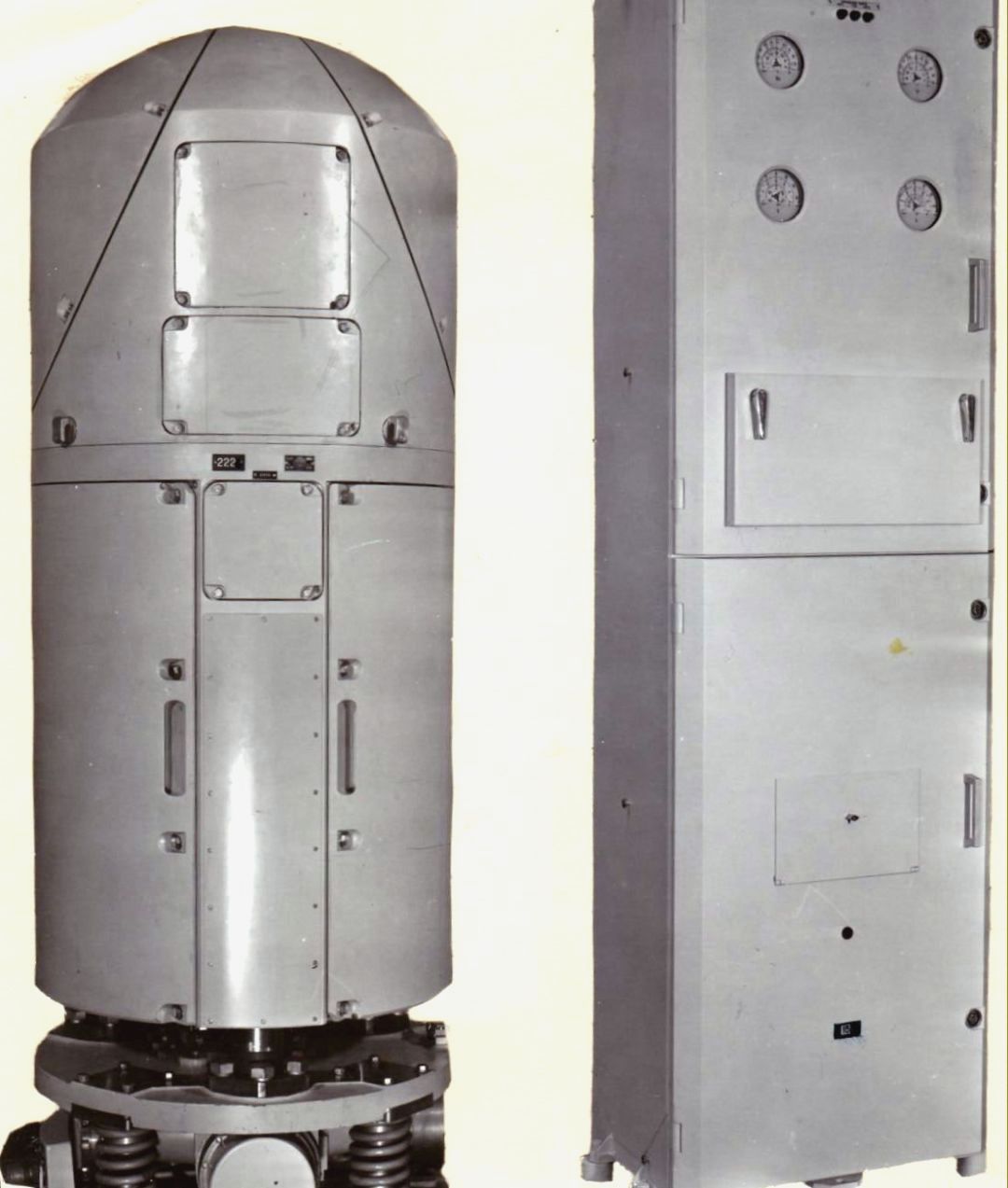

Гироскопический прибор с двумя управляемыми МСГ и его стойка управления. Фото из личного архива автора

По этой же ОКР была разработана, изготовлена и испытана гироскопическая система с двумя управляемыми МСГ, которая определяла координаты, углы качки и курс объекта. В этом гироскопическом приборе использовалась трёхосная карданова система. На рисунке представлены гироскопический прибор этого типа и его стойка управления.

Как видно из рисунков, конструкции гироскопических приборов в значительной мере унифицированы. Разработанные изделия планировалось испытать в морских условиях.

Ликвидация и возрождение

В ЦНИИ «Электроприбор», по инициативе и вначале под руководством автора, проводились также небольшие работы по созданию гироскопа с электростатическим подвесом ротора – аналога гироскопа США. Процесс создания этого гироскопа (ЭСГ) отставал от разработки МСГ на 5-7 лет, что было обусловлено трудоёмкостью.

Руководством предприятия и министерства (МСП) было решено форсировать работы по созданию ЭСГ и затормозить внедрение его конкурента – МСГ. С 1974 г. меня устранили от всякого участия в работах с гироскопическими приборами с МСГ, а в дальнейшем – вообще прекратили эти работы. Мои обращения в различные вышестоящие организации с обоснованиями необходимости применения в судостроении имеющихся научно-технических достижений не имели успеха.

Что же было делать? Согласиться с ликвидацией результатов моего многолетнего труда или бороться дальше? Я решил передать другим предприятиям СССР результаты своего труда. Для этого было необходимо найти соответствующие организации и убедить их в том, что новое направление лучше того, чем они занимались до сих пор. Необходимо было также получить разрешение на передачу научно-технических достижений. Предприятие и министерство выступали категорически против этого, т.е. поступали так: «Сам не ам, но и другому не дам!».

В 1980 г. я взял кратковременный отпуск за свой счёт, съездил в Москву и зашёл в приёмную министра Обороны Д.Ф. Устинова. Там я написал на его имя соответствующее письмо и попросил этому письму присвоить гриф «Секретно». В дальнейшем мне стало известно, что я, на удивление всем, получил разрешение на передачу научно-технических достижений в другие отрасли промышленности.

В МСП поднялся шум: «Кто подписал сопроводительное письмо Устинову? Кто командировал Тиля в Москву? Лишить его допуска к секретным работам!». Последнее было эквивалентно увольнению, но не нашло поддержки специализированного Управления КГБ.

Решив со временем первую задачу, я передал документацию на МСГ:

– в Московский Институт Электромеханики и Автоматики,

– в Ижевский Механический Завод («Ижмаш»),

– в ПО Омский Электромеханический Завод.

Также я получил некоторую информацию НПО «Электромеханики», г. Миасс.

Таким образом, к работе были привлечены специализированные предприятия трёх оборонных министерств МАП, МОП и МОМ. На всех этих предприятиях, к удивлению их сотрудников, изготовленные по переданной документации гироскопы стали работать с необходимой точностью. Это послужило толчком к собственной разработке гироскопов с учётом особенностей их применения в данных отраслях промышленности.

Так уж получилось, что автор оказывал сотрудникам предприятий консультативную помощь в решении новых задач. Полезно было бы также взаимодействие предприятий между собой, чему мешали ведомственные барьеры. Для преодоления этих барьеров по инициативе автора и при поддержке ВПК была создана «Всесоюзная межотраслевая научно-техническая программа по применению магнитных гироскопов». Программу утвердили три министра оборонных отраслей промышленности. К программе формально присоединился также ЦНИИ «Электроприбор» и была получена подпись министра МСП.

В дальнейшем ЦНИИ «Электроприбор» разработал и поставил системы с ранними модификациями магнитных гироскопов на подводные лодки, изготовленные для ВМФ Индии. Научным руководителем программы был автор записки. Время функционирования программы: 1987 −1990 гг.

Совместные работы с «Ижмаш» проводились как в Ижевске, так и в Ленинграде. В последнем случае у нас работали прикомандированные к нам конструкторы вновь организованного в «Ижмаш» СКБ. Сотрудничество было очень эффективным.

Комплекс 9К714 «Ока», предоставленный автору для опытных работ. Фото из личного архива автора

Была разработана документация на две модификации гироскопов с принципиально новой конструкцией магнитного подвеса сферического ротора, что позволило существенно увеличить перегрузочную способность гироскопов и сократить их размеры. Был получен совместный патент РФ на основной элемент магнитного подвеса.

«Ижмаш» – не только прославленное предприятие по разработке и изготовлению стрелкового оружия. Имелось весьма совершенное чистовое производство для изготовления гироскопической высокоточной техники, расположенное в рукотворном сосновом лесу вдали от основных цехов. На этом производстве было изготовлено несколько опытных партий гироскопов с магнитным подвесом ротора. Один из гироскопов использовался мною в гирокомпасе «Викинг». «Ижмаш» в дальнейшем применял гироскопы в инклинометрах, выпускавшихся для определения траекторий нефтяных скважин.

Необходимо также отметить совместные работы МИЭА и «Ижмаш» по созданию миниатюрного гироскопа с диаметром сферического ротора 12,5 мм.

Руководство «Ижмаш» высоко оценивало моё участие в становлении СКБ. На очередной мой юбилей мне вручили почётную грамоту и подарки, в том числе – наградной пистолет. Во время одного из пребываний в Ижевске меня пригласили на полигон предприятия для стрельбы из охотничьих ружей местного производства по тарелочкам. Я не показал высоких результатов, хотя в студенчестве успешно занимался спортивной стрельбой.

«Ижмаш» оказывал мне содействие в разработке сложных систем.

Гироскопическая система управления баллистической ракеты, предоставленная автору для экспериментальных работ. Фото из личного архива автора

Запомнился забавный случай моей помощи кинологам России. Я прибыл в аэропорт и направился на регистрацию. Ко мне подходят сотрудники аэропорта и просят провезти с собой в Ижевск собаку. Эту весьма породистую собаку немецких кровей, доберман-пинчера, кинологи Ленинграда направляли своим коллегам для улучшения породы местных собак. Я согласился.