Полная версия

Полная версияЭтапы творческого пути. Из воспоминаний советского инженера

Для этого на торцевой поверхности вращающегося ротора устанавливалась площадка, на которую кисточкой наносились радиоактивные изотопы различных веществ. В арсенале используемых средств имелись радиоактивные изотопы кобальта, стронция и др., излучающие альфа-частицы, бета-частицы или обладающие гамма-излучением.

В процессе применения разработанной мною электронной следящей системы за угловым положением ротора гироскопа оказалось, что выходные показания следящей системы существенно зависели от интенсивности газодинамических потоков вблизи гироскопа и неравномерности на коротких промежутках времени интенсивностей излучений. Эксперимент закончился с отрицательным результатом.

Я был удивлён сложностью и неэффективностью принимаемых технических решений и, с учётом имеющегося у меня опыта работ, высказал мнение, что поставленная задача может быть решена гораздо проще.

Меня снова вызывает начальник отдела:

– Говорят, ты хвастался, что можешь создать работоспособную систему?

– Я не хвастался, но могу!

– Какое время тебе для этого необходимо?

– Один месяц.

– Сколько? Сколько?

Мне показалось, что я назвал слишком большой срок, и ответил: «20 дней». Через 20 дней я представил макетные образцы двух вариантов системы. Испытания систем с указанным выше гироскопом показали их высокую эффективность.

Работы с радиоактивными препаратами были прекращены. Меня тут же назначили руководителем группы по разработке опытных образцов указанной аппаратуры, а также других автоматических устройств. Вскоре меня, аспиранта, назначили заместителем Главного конструктора заказа 2095, а Главным конструктором заказа назначили В. И. Маслевского.

Интересна судьба радиоактивных элементов, использовавшихся в начальной стадии проекта. Как положено, в начале проекта руководитель заказа составил заявку на материалы и комплектующие изделия. Количество необходимого каждого элемента указал в килограммах. Оказалось, что в СССР не было такого количества радиоактивных элементов.

На поступившие запросы пришлось ответить, что произошла техническая ошибка и вместо килограммов необходимо читать миллиграммы.

Для оценки выполненных работ с радиоактивными элементами на предприятие приехала специальная комиссия АН СССР. Был составлен соответствующий акт о высокой важности выполненных работ по применению радиоактивных элементов в народном хозяйстве. Члены комиссии поинтересовались, какие принимались меры предосторожности во время работы. Они были удивлены тем, что никаких специальных мер не принималось. На предприятии отсутствовали какие-либо инструкции по этому поводу, а у населения, в большинстве, в то время ещё не было представления об опасности работ с радиоактивными материалами.

К счастью для участников работ, всё обошлось без видимых последствий. Внутренние поверхности металлического сейфа, в котором ранее хранились радиоактивные препараты, через 30 лет оказались разрушенными вследствие кристаллизации материала.

Перед приходом в НИИ п/я 128 у меня не было жилплощади в Ленинграде. В связи с рождением в моей семье ребёнка у меня сложилась довольно сложная ситуация, побуждающая меня покинуть Ленинград. Я вынужден был написать директору НИИ п/я 128 заявление об уходе.

Директор В. М. Грибов попросил меня немного потерпеть и обратился к министру Судостроительной промышленности В. А. Малышеву с просьбой о предоставлении квартир Главному конструктору и Заместителю Главного конструктора изделия, создаваемого по заказу 2095. Просьба директора была удовлетворена. В результате моя семья и семья В.И. Маслевского были поселены в одну квартиру, а вторую квартиру использовали в качестве общежития. Мы все были довольны.

С этой квартирой связано моё знакомство с шаровой молнией. Тёплый летний день. Наше окно на втором этаже дома на Приморском проспекте Ленинграда полностью распахнуто. По проспекту в то время практически не было движения, поскольку вместо современных Каменноостровских мостов были только деревянные пешеходные мостики.

Из окна открывался прекрасный вид на реку Большую Невку и зелёный Каменный остров. Со стороны Каменного острова на реку медленно надвигалась низко висящая, почти чёрная туча. В воздухе запахло грозой.

Вдруг на подоконнике нашего окна появился красивый, кажущийся полупрозрачным, «мячик» размером немного больше теннисного. Цвет центра «мячика» – розоватый, а его сияющая оболочка – голубовато-серебристая. «Мячик» на подоконнике совершил несколько движений туда-сюда, как бы задумываясь, куда двинуться дальше. Далее он с нарастающей скоростью «прокатился» вдоль шнура лампы, воткнутого в розетку и лежащего вдоль нашей кровати, и с громким треском взорвался на входе в розетку. В воздухе сильно запахло озоном.

Мы с женой читали книжки, лёжа на кровати, и могли вблизи наблюдать это красивое и ещё не совсем познанное явление природы. Испугаться мы даже не успели.

Торпеда с ядерным зарядом

Что же это за изделие, создаваемое по заводскому заказу 2095?

В СССР в 1952 −1954 гг. разрабатывался «объект 627» – подводная лодка (ПЛ) с торпедой Т-15 диаметром 1550 мм, несущей ядерный заряд большой мощности. Торпеда предназначалась для поражения баз ВМФ США.

Боевая часть термоядерной суперторпеды Т15 (Прообраз «Посейдона», 2019г.). Гироскопическая система управления траекторией торпеды прошла испытания на торпедном катере в 1954г. Работа особой важности. Автор – зам. Главного конструктора системы. Фото из личного архива автора

Из открытых в настоящее время источников известно, что торпеда имела длину 23 м, весила 40 тонн и имела запас хода 30 км со скоростью 29 узлов.

В НИИ п /я 128 разрабатывалась аппаратура для управления указанной торпедой.

Основой аппаратуры являлся азимутальный гироскоп, позволяющий сохранять заданное направление движения торпеды и изменять это направление в заданные моменты времени и на заданные углы. Поэтому созданию гироскопического прибора с таким гироскопом и высокоточной следящей системой уделялось серьёзное внимание.

В состав следящей системы, разработанной автором записки, входил индукционный датчик угла, питающийся напряжением повышенной частоты, электронный блок с усилителями и фильтрами, а также двигатель с механическим редуктором, связанным с кардановым кольцом гироскопического прибора. Модификации таких следящих систем применялись в дальнейшем во всех гироскопических приборах навигационных комплексов «Сила», «Сигма» и т. д.

Разработанный по заказу 2095 прибор имел рекордные в то время показатели по точности. Его уход не превышал 0,3˚/ час. Система управления предусматривала выработку сигналов для обеспечения следования торпеды на траектории. Для этого из ПЛ в торпеду по кабельным линиям связи, разрываемым при пуске торпеды, вводилась и запоминалась информация о параметрах траектории движения. Вводилась информация о протяжённости во времени 4-х прямолинейных участков траектории и о 3-х временах начала поворотов, а также о величинах углов этих поворотов. Для ввода информации использовались линии связи с сельсинами, специально созданные многооборотные контактные запоминающие устройства и другие электромеханические устройства автоматики. В аппаратуре торпеды исполнялась заданная программа управления движением.

Для обеспечения работ правительством СССР принимались меры по оперативному привлечению предприятий-соисполнителей работ. Например, в Москве был создан Институт Электромашиностроения, разработавший электромашинные преобразователи постоянного тока с напряжения (190–320В в трёхфазный ток с частотой 500 Гц со стабилизацией частоты и напряжения. Семейство таких преобразователей в дальнейшем использовалось в навигационных комплексах подводных лодок. Привлекались также другие предприятия для разработки долговечных электронных ламп и устройств автоматики.

В связи с важностью заказа, в НИИ п/я 128 осуществлялось почасовое планирование выполняемых работ. Разработка и изготовление экспериментального образца бортовой аппаратуры торпеды было выполнено за 4 месяца.

Необходимо отметить большой творческий вклад конструкторской группы и сотрудников экспериментального цеха предприятия в создание изделия. К моменту завершения стендовых испытаний был переоборудован торпедный катер. На этом катере, несмотря на штормовые условия и наводнение в Ленинграде, в соответствии с графиком работ, в Финском заливе были проведены мореходные испытания аппаратуры. Испытания показали устойчивость работы аппаратуры в условиях интенсивной вибрации и ударов. Автор записки принимал участие в этих испытаниях.

Участникам проекта был показан документальный фильм о подводном ядерном взрыве в одном из заливов Новой Земли. Это грандиозное и в чём-то очень красивое зрелище произвело колоссальное впечатление на зрителей. По решению Н. С. Хрущёва в 1954 г. работы по проекту Т-15 были прекращены.

В результате выполненных работ на предприятии появились и начали совершенствоваться гироскопы АШГ-150 и ВШГ-150, а также обслуживающие их следящие системы высокой точности. Эти работы легли в основу построения гироскопических приборов, обеспечивших навигацию подводных лодок в высоких широтах, а также модификаций шаровых гироскопов с меньшим диаметром роторов.

Гироскоп АШГ-150 со следящей системой в дальнейшем также входил в состав системы прицеливания баллистических ракет шахтного базирования. Время непрерывной работы гироскопа было не ограничено. Постоянно работающая система предназначалась для высокоточного сохранения азимутального направления в шахте после ядерного удара по позиционному району.

Крылатые ракеты морского базирования

В СССР проводились большие работы по созданию крылатых ракет для вооружения подводных лодок. Пуск ракет предусматривался с подводных лодок, находящихся в надводном положении.

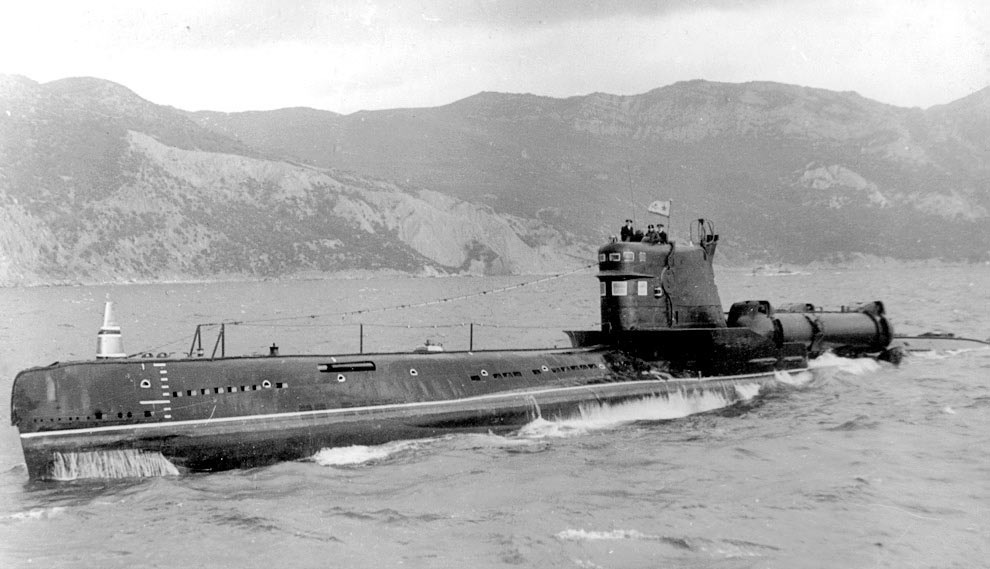

Наибольшее внимание уделялось созданию ракеты П-10, для испытаний которой была переоборудована ПЛ пр.611. По инициативе В. Н. Челомея, руководившего в то время небольшим творческим коллективом, разрабатывалась на конкурсной основе ракета П-5, для испытаний которой была переоборудована ПЛ пр. 613 с гораздо меньшим водоизмещением.

В результате конкурс выиграла ракета П-5, запуск которой осуществлялся прямо из контейнера с раскрытием крыла после старта. Такое техническое решение было реализовано впервые в мире.

ПЛ проекта 644 с крылатыми ракетами П-5 (с 1957 г.), прообраз «Калибров». Автор – участник разработки системы. На ПЛ установлена гироскопическая система определения курса при маневрах ПЛ. Фото из личного архива автора

Для обеспечения устойчивости ракеты в момент её выхода из контейнера была впервые разработана довольно сложная система управления, учитывающая качку подводной лодки, находящейся в надводном положении. Для работы системы управления необходимо было непрерывно до старта вводить в неё информацию о качках и курсе ПЛ. Как показали мореходные испытания ПЛ пр.611 с ракетой П-10, в которых участвовал автор записки, амплитуда бортовой качки корабля часто достигала 25˚ при периоде качки 6 секунд. Для обеспечения испытаний ракет на указанных кораблях были установлены экспериментальные образцы гироскопических приборов с шаровыми гироскопами, разработанных в НИИ п/я 128.

В связи с успешным пуском в 1957 г. ракеты П-5 в морских условиях, было принято решение об установках этих ракет на модернизируемые и вновь строящиеся подводные лодки СССР. На эти подводные лодки устанавливались навигационные комплексы «Север» (1959 г.), "Сила" (1962 г.) и другие разработки НИИ п/я 128. Основу комплексов составляли гироскопические приборы с шаровыми гироскопами и прецизионными следящими системами. Комплексы предназначались не только для решения навигационных задач, но и для обеспечения пусков крылатых ракет.

Дальность полёта ракет со сверхзвуковой скоростью достигала 600 км при высоте полёта 400 м, а после их модернизации высота полёта была уменьшена до 100 м, что снизило возможности их поражения. Приборами с шаровыми гироскопами оснащались также перископы подводных лодок.

Самолёт-снаряд П-20 «Сокол»

В 1956-1960 гг. на предприятии НИИ п/я 128 разрабатывалась система управления с астрокоррекцией «Сокол-А» для летательного аппарата П-20 ОКБ С.В. Ильюшина. Главным конструктором разработки системы был назначен Главный инженер предприятия С.Ф. Фармаковский.

Для обеспечения работы на предприятии был построен производственный корпус П-6 со стендовым залом. В стендовом зале были размещены три установки «Кречет» для отработки системы в условиях быстро изменяющихся ориентаций по азимуту и по отношению к плоскости горизонта.

На побережье Ладожского озера была выделена площадка для организации испытательной базы. Планировался рельсовый путь, по которому тележка с системой вначале разгонялась реактивными двигателями, а затем тормозилась в воде.

В районе Чёрной речки Ленинграда предприятию был выделен участок для строительства производственных корпусов. В дальнейшем этот участок был использован для строительства домов для проживания сотрудников предприятия.

На предприятии отсутствовал опыт создания фотооптических следящих систем. По собственной инициативе автор записки разработал и испытал экспериментальный образец автоматической фотооптической электромеханической системы слежения за подвижным источником излучения. По-видимому, эта работа и предыдущий опыт работ на предприятии послужили мотивом назначения автора записки, которому не было ещё 30 лет, заместителем Главного конструктора системы.

Разработка самолётов-снарядов проводилась на конкурсной основе. Кроме ОКБ С.В. Ильюшина, работы под шифром «Буря» проводились в ОКБ С. А. Лавочкина. Научным руководителем работ был М.В. Келдыш, а главным конструктором системы управления – И.М. Лисович. В дальнейшем работы по самолёту-снаряду «Буря» послужили основой для создания изделия «Буран».

Основой системы управления изделия «Буря» являлся многоосный гироскопический блок, на элементах которого были установлены оптические визиры для определения направлений на две звезды. Гироскопический блок располагался внутри снаряда под «домиком» из двух кварцевых стёкол, защищающих аппаратуру от аэродинамических воздействий.

Основой системы управления «Сокол-А» являлись гироскопический блок с пятью кардановыми осями и два оптических визира со своими электромеханическими следящими системами. Визиры размещались под полусферическими кварцевыми колпаками.

Автором записки были разработаны принципы и устройства для интегральной коррекции многоосной инерциальной гироплатформы по сигналам астровизиров, начальной её выставки в горизонт и др. Впервые обеспечивалась автоматическая компенсация и запоминание уходов гироскопов. Было предусмотрено вычисление координат снаряда как в географической, так и в «квазигеографической» системе координат, в которой полюс сферической системы координат располагался на экваторе Земли.

Существовал творческий обмен информацией между разработчиками систем управления конкурирующих организаций. Запомнился следующий забавный случай. Звонит мне И.М. Лисович:

– Мы с М.В. Келдышем находимся в Ленинграде и хотели бы ознакомиться с Вашей системой. Могли бы Вы принять нас сейчас?

– Конечно! Приходите!

Я доложил об этом дирекции. Директор и главный инженер тут же сделали запрос в министерство и покинули предприятие, так как без разрешения пускать нельзя, а отказывать гостям такого ранга тоже нельзя.

У меня были достаточные полномочия. Я заказал пропуска, встретил гостей, показал работающее изделие на стенде предприятия и ответил на заданные вопросы. Гости остались довольны.

Через час после ухода гостей последовал звонок главного инженера: «Получено разрешение на приём гостей!».

ОКБ С.В. Ильюшина оказывало всяческое содействие проведению работ. Для экспериментальной отработки системы были выделены и переоборудованы самолёты Ил-14 и Ил-28, а также предоставлена возможность лётных испытаний систем на аэродроме г. Жуковского.

На ИЛ-28 в 1958 г. проведены испытания системы управления с астрокоррекцией самолета – снаряда П-20 С.В. Ильюшина. Автор – зам. Главного конструктора системы управления. Фото из личного архива автора

Ответственным сдатчиком и начальником экспедиции для проведения лётных испытаний системы был назначен автор записки.

Работы в условиях аэродрома выполнялись практически круглосуточно в течение нескольких месяцев. По ночам при наличии на небосклоне звёзд занималась взлётная полоса аэродрома, подготавливалась аппаратура и осуществлялись полёты. В дневное время анализировались результаты работы систем, осуществлялась их доработка и ремонт. Выходными днями были пасмурные дни при отсутствии звёзд на ночном небе.

Ремонт аппаратуры осуществлялся в специальной лаборатории, оборудованной в прицепе АПЛ. Энергоснабжение аппаратуры при её регулировках и подготовке к полёту осуществлялось от подвижной дизельной электростанции и преобразователей питания, размещённых в кузове автомобиля. Для перемещения аппаратуры из лаборатории и установки в Ил-28 в составе экспедиции имелся специальный кран, смонтированный на автомобиль. Имелся также автомобиль, в закрытом кузове которого было оборудовано несколько спальных мест для отдыха сотрудников в условиях аэродрома. Сотрудники предприятия, некоторые с семьями, снимали жильё в домах посёлка Кратово и доставлялись на аэродром и обратно автобусом. Всё это обеспечивало длительную автономную работу коллектива сотрудников предприятия в условиях аэродрома.

В результате испытаний и доработок экспериментальных образцов аппаратуры в полевых условиях была показана возможность выполнения требований технического задания.

Запомнился следующий драматический случай. Ночь. На небосводе – звёзды. Нашими самолётами и транспортными средствами, связанными с Ил-28 многочисленными кабелями, занята взлётная полоса. Идёт обычная работа.

Вдруг подъезжает машина с дежурным по аэродрому и раздаётся в мегафон трёхэтажный мат: « … кто вам разрешил быть здесь? Убирайтесь немедленно!». Я показал разрешение на занятие взлётной полосы. «Немедленно убирайтесь вон! Через 10 минут вам на голову сядет бомбардировщик!».

С большим трудом мы всё своё хозяйство утащили вбок от взлётной полосы. Пока мы это делали, уже были видны огни садящегося самолёта. Буквально через пару минут рядом с нами по взлётной полосе промчался огромный бомбардировщик М-4 разработки В.М. Мясищева с высоко поднятым носом, тормозными парашютами и дымящимися колёсами.

Оказывается, этот самолёт устанавливал рекорд по продолжительности полёта и полезной нагрузке, а нам при смене диспетчеров аэродрома по ошибке выдали разрешение на занятие взлётной полосы. Кстати, этот стратегический бомбардировщик в полёте на большой высоте выглядит очень красиво.

Автор записки лично встречался с С.В. Ильюшиным. Небольшой кабинет, открытое окно, прохладно. В одной гимнастёрке за столом – хозяин кабинета. Рядом со столом – высокий табурет. Меня усадили на табурет, а рядом полукругом стояли сотрудники ОКБ, с которыми я ранее общался. Как мне объяснили в дальнейшем, такая процедура способствовала экономии времени. Приём продолжался не более 5 минут.

Наши полевые работы проходили под присмотром Военно-Промышленной Комиссии. Запомнился мой вызов в ВПК. Всё было как в кино. Водитель припарковал забрызганный грязью «газик» у Кремлёвской стены и я, получив пропуск, прошёл через Спасские ворота в ВПК, где доложил о результатах работ.

С учётом результатов лётных испытаний экспериментальных образцов аппаратуры на предприятии разрабатывалась документация её опытных образцов.

По решению Правительства СССР в 1960 г. работы по темам «Буря» и «Сокол» были прекращены. Приоритетными были признаны работы по созданию межконтинентальных баллистических ракет.

Весьма драматично сложилась судьба И.М. Лисовича. Директор предприятия – Р.Г. Чачикян на завершающем этапе работ назначил себя Главным конструктором. И.М. Лисович не смог этого пережить и тяжело заболел. Директора наказали – сняли с должности и назначили директором другого предприятия.

В дальнейшем М.В. Келдыш принял И.М. Лисовича в свой институт на должность старшего научного сотрудника.

Особо важная тема

В 1959 г. в СССР особоезначение придавалось созданию лазеров и систем их пространственного ориентирования на подвижных объектах. Для эффективного использования лазеров необходимо было снизить на два порядка динамические погрешности систем их пространственного ориентирования по сравнению с существующими системами.

Для решения указанной задачи в НИИ-303 была открыта тема 6А-СГ. Предстояло разработать метод и аппаратуру для высокоточной пространственной ориентации лазера в условиях подвижного объекта. Главным конструктором работ по теме был назначен автор записки.

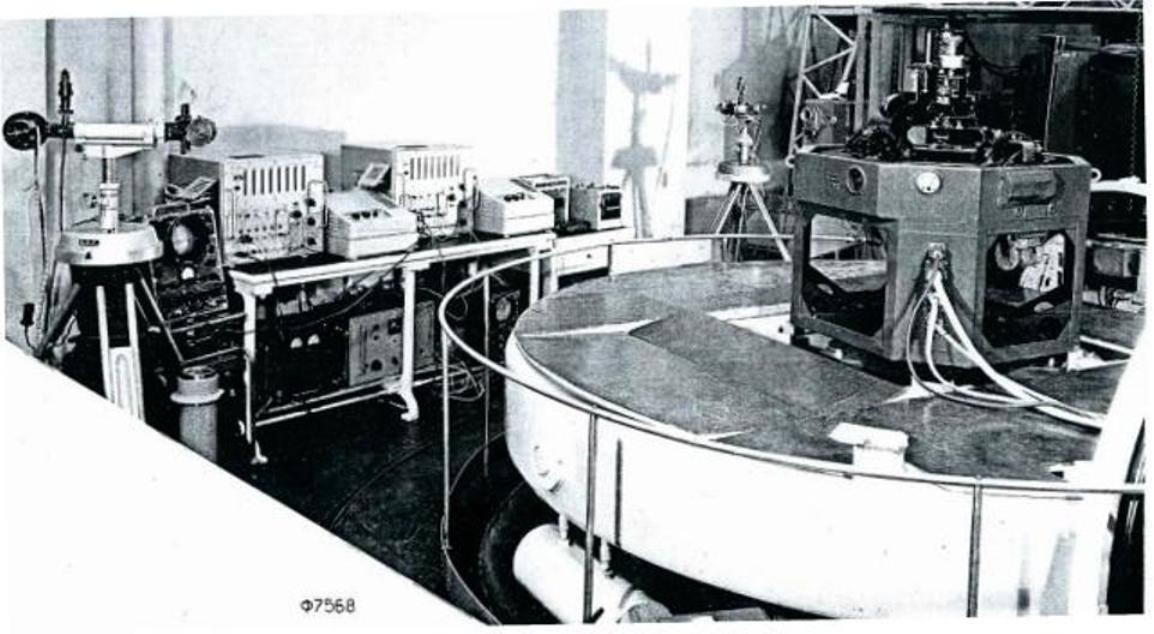

Для решения задачи был использован безредукторный принцип управления угловой ориентацией платформы, на которой размещался лазер. При этом платформа выполнялась с максимальным соотношением момента инерции к её массе и располагалась в кардановом подвесе с минимальными моментами трения вокруг осей подвеса. Использовались специально разработанные датчики момента и подшипниковые узлы. На платформе размещался весогабаритный имитатор лазера массой 50 кг, гироскоп со сферическим ротором и элементы следящей системы.

Испытания системы на динамическом стенде «Кречет» показали состоятельность принятых технических решений. Ошибки пространственной ориентации платформы не превысили нескольких угловых секунд.

Система для высокоточной ориентации лазера на динамическом стенде. Фото из личного архива автора

В дальнейшем разработчики лазерных систем с увеличенной массой лазеров использовали аналогичные технические решения для управления зеркалами. Работа проводилась в тесном взаимодействии с сотрудниками ГОИ им. С.В. Вавилова – разработчиками лазера.

Интересны контакты с Ю.Н. Денисюком – членом коллектива, разрабатывавшего лазер, автором метода создания голографических изображений в отражённом свете. Он показывал мне изображение двух монет, расположенных друг над другом и говорил: «Если заглянуть за верхнюю монету, то можно увидеть год выпуска нижней монеты. Правда, интересно?».

О своём методе он написал статью в один из отечественных журналов. Эта работа осталась не замеченной специалистами-оптиками. Через несколько лет делегация АН СССР, посетившая США, обратила внимание на различные голографические изображения и отметила значительный прогресс в этой области. Получила ответ: «Это выполнено по методу советского учёного Денисюка».

Делегация вернулась в Москву: «Кто такой Денисюк? Кто такой Денисюк?» Никто не знает! Наконец, его нашли в Ленинграде. Создали ему небольшую лабораторию, выбрали его членом-корреспондентом АН СССР. В дальнейшем он стал академиком и на самом деле получил возможность творчески работать.

Автор записки получил от него в подарок несколько пластинок с голографическими изображениями статуэток из коллекции Эрмитажа.

Полупроводники и я

В 1955 г. в СССР появились первые полупроводниковые триоды П1А и П3А. На предприятии НИИ-303 была открыта НИР по созданию полупроводниковых усилителей для управления двигателями различных систем автоматики.

Работа в специализированном подразделении предприятия завершилась с отрицательным результатом. Причинами этого являлись низкое входное сопротивление триодов и высокое их выходное сопротивление. Это свойство делало неэффективным непосредственное последовательное соединение усилительных каскадов, принятого в НИР. Кроме того, была зафиксирована низкая надёжность триодов, особенно при повышенных температурах.

Автор записки в то время возглавлял большую лабораторию и имел возможность, кроме основной тематики проводить инициативные работы в интересующих его направлениях. Решил попробовать разработать полупроводниковые усилители для управления двигателями приводов расшифровывающих и интегрирующих систем автопрокладчиков – основных приборов навигационного оборудования кораблей.

Структурная схема разрабатываемых устройств была выполнена по дифференциальной двухтактной схеме с трансформаторной связью между усилительными каскадами. Использование трансформаторов обеспечило согласование входных и выходных сопротивлений триодов и привело к существенному сокращению их количества. Применение дифференциальной схемы позволило уменьшить габариты трансформаторов. Для улучшения отвода тепла мощные транзисторы П3А с радиаторами помещались в контейнер с маслом.