Полная версия

Полная версияЭтапы творческого пути. Из воспоминаний советского инженера

Мне вручили документы собаки и познакомили с ней. Собака меня признала. Нам предоставили в самолёте дополнительное детское место. Но самолёт вернули с рулёжной дорожки и на это место в самолёт вошли пассажиры с детьми. Мы пересели в проход. Собака оказалась умной, терпеливой и сумела, находясь в узком проходе, прижавшись к моим ногам, без скандалов перенести перелёт.

Прилетели в Ижевск. Выхожу из самолёта и иду к зданию аэропорта, а впереди меня, натянув поводок, – красивейшая собака. Встречающие меня сотрудники «Ижмаш» с удивлением спрашивают: «Вы – с собакой?». Я отвечаю: «Да! Я всегда беру её с собой».

Нас встретили кинологи Ижевска, и я передал им собаку и её документы.

Гравитация, навигация и «Акула»

Известно использование карт глубин для уточнения координат кораблей, оборудованных эхолотом. В дальнейшем аналогичный метод навигации, но по рельефу местности, использовался в аппаратуре управления крылатых ракет, оборудованных радиовысотомером или специальной РЛС.

Автор решил изучить возможность применения такого метода уточнения координат по результатам измерения ускорения свободного падения, применительно к навигации подводных лодок. Очевидным преимуществом такого метода является отсутствие какого-либо излучения с борта подводной лодки, что обеспечивает её скрытность.

Для решения поставленной задачи необходимо было, прежде всего, оценить пригодность для этого гравитационных полей Земли в морских акваториях. Удалось раздобыть карты гравитационных полей участков Северного Ледовитого океана, снятые учёными Канады. Измерения производились зимой со льдов гравиметрами, которые могли функционировать только на неподвижном основании.

Анализ карт показал наличие участков с рельефами гравитационного поля, пригодными для решения задачи. Анализ карт показал также, что для решения задачи необходимо производить измерения на борту движущейся подводной лодки гравитационной силы с погрешностями, не превышающими (1-2)10-6 g.

Для решения задачи, которую я инициировал, необходимо было создать для ВМФ СССР карты гравитационных полей в предполагаемых районах патрулирования подводных лодок.

У меня нашлись единомышленники в НИИ ВМФ и работы по созданию таких карт начались. В одной из экспедиций по составлению карт рельефов дна, магнитного и гравитационного полей Земли в районе Курильской впадины Тихого океана на гидрографическом судне «Абхазия» участвовал автор.

Измерения гравитационного поля производились весьма несовершенными гравиметрами, показания которых в дальнейшем вручную переносились в таблицы измерений.

Перед выходом корабля из Владивостока с участием автора записки на корабле установили отечественную и американскую системы спутниковой навигации. В то время ещё не было достаточного количества спутников на орбитах Земли. Поэтому обсервации проводились нерегулярно, иногда часто, а иногда с интервалом между ними в несколько часов. Разница в показаниях приёмников достигала 500 м.

Корабль преодолел Японское и Охотское моря и вышел в Тихий океан. А этот океан бывает Тихим, а бывает Великим. Начинался шторм. У меня, по опыту предыдущих плаваний по Баренцеву морю, сложилось убеждение, что я плохо переношу качку корабля. Амплитуда качки увеличивалась постепенно и достигла величины, когда перемещения по кораблю можно было осуществлять только короткими перебежками, ухватываясь за что-либо при остановках.

К моему удивлению, такая качка, продолжающаяся в течение 2-3 суток с плавно нарастающей и затем плавно убывающей интенсивностью, мною переносилась удовлетворительно. По-видимому, это было связано с условиями быта на корабле и возможностью при необходимости поспать в чистой каюте 1-2 часа.

В более благоприятных погодных условиях проходила съёмка гравитационного и магнитного полей Земли в районе Курильской впадины вблизи берегов Камчатки. В процессе обследования выбранного района корабль двигался параллельными галсами, приблизительно перпендикулярными береговой линии.

Максимальная глубина океана в районе Курильской впадины составляет около 10 км. В этом районе крутизна склонов берегового шельфа достигает 60 градусов при перепаде глубин более 5 км. Такие особенности обследуемого района обусловили, как и ожидалось, наличие исключительно больших градиентов гравитационного поля, существенно превышающих величины градиентов для приполярных районов Мирового океана.

Определение координат движущегося корабля осуществлялось всеми возможными способами, в том числе иногда радиолокатором, пеленгующим предварительно установленный в достоверно определённом месте на якоре радиолокационный буй. Однажды этот буй исчез с экрана локатора. Оказалось, что команда проходящего рыболовного судна посчитала, что можно подобрать этот большой надутый красный шар вместе с его якорем, поскольку в его окрестностях не наблюдался хозяин буя. Пришлось связаться по радио с капитаном этого судна, догнать судно и получить свой буй для дальнейших работ.

После полумесяца работ по обследованию выбранного участка океана я потерял интерес к продолжению этих работ, поскольку характер и параметры гравитационного поля стали известны.

В Ленинграде у меня осталось несколько важных дел, требующих личного присутствия. Поэтому я попросил командование корабля высадить меня на берег в районе, в котором имеется авиационное сообщение с материковой частью страны. Мне предложили на выбор либо пересесть на пришвартовавшееся в это время к нам небольшое гидрографическое судно, которое, вероятно, пойдёт во Владивосток, либо высадиться на один из Курильских островов. Я выбрал второй вариант решения задачи.

Гидрографическое судно пришвартовалось к нам с целью пополнения запаса пресной воды, которой у нас было в изобилии, так как на корабле имелась установка опреснения морской воды. Я присутствовал при встрече капитанов кораблей:

– Что тебе ещё нужно кроме воды?

– Да вот бы что-нибудь покурить.

– Бери вот эти пачки сигарет!

– Да не только мне, но и для команды!

– Что ещё нужно тебе?

– Хотелось бы хлебца, давно сидим на сухариках, и те – кончаются.

Наш капитан дал команду передать коллеге дневную выпечку хлеба, несколько замороженных туш баранов и коробку сигарет.

Штурман этого судна одобрил мой выбор. И действительно, в дальнейшем они получили по радио команду начать обследование района в центральной части Тихого океана.

Оказалось, что единственным островом Курильской гряды со взлётной полосой является остров Кунашир, расположенный от места работы нашей экспедиции на расстоянии более 1200 км. Для того чтобы отправить меня на материк наш корабль преодолел это расстояние. Траектория движения корабля пролегала вдоль всех Курильских островов, которые можно было наблюдать в виде заснеженных гор, выступающих над поверхностью океана. Острова малопригодны для обитания. Пограничные заставы и небольшие поселения расположены преимущественно вблизи береговой линии. Температура воды океана вблизи островов никогда не превышает + 4 градусов.

Запомнился эпизод жизни на острове Итуруп, рассказанный мне много лет спустя после описываемых событий женой пограничника, служившего на этом острове. «Говорю своему сыну-дошкольнику: «Сходи, приведи краба!». В это время рыбаки выволокли на берег невод, полный крабов. Он попросил отдать ему одного краба. Ему ответили: «Иди, выбирай!». Он длинной палочкой постучал по корпусу краба. Краб клешнёй ухватил палочку и пошёл за тянущим его сыном. Краб отпустил палочку и остановился. Сын повторил операцию. И так – много раз. Так краба привели к жилищу, благо, было до него не далеко».

Корабль прибыл к Кунаширу. Спустили катер и высадили меня на берег. Корабль направился к Камчатке для продолжения геофизических работ. Как мне в дальнейшем сообщили, затем корабль направился для выполнения работ в район Чукотки, где его борт покинули мои коллеги по экспедиции. Они пересели на большое рыболовное судно, которое возвращалось в Петропавловск-Камчатский, откуда до всех городов СССР самолётом – рукой подать.

Встречает меня пограничный патруль, просит предъявить документы и спрашивает меня, как я попал на остров. Я показываю на виднеющиеся вдали мачты корабля, находящегося уже за линией горизонта, и предъявляю свои документы.

Оказалось, что у меня было разрешение на пребывание в погранзонах на всех Курильских островах, кроме острова Кунашир. При оформлении командировки никто не мог предположить, что я могу на нём оказаться. Пограничник покачал головой и сказал, что по случаю Дня Пограничника они меня не задерживают, и предложил мне никому не говорить о нашей встрече.

Вдоль берега по дорожке я пришёл в «город» Юхно-Курильск – посёлок городского типа, с населением около 5000 человек, столицу Курильских Островов, и поселился в гостинице.

Острова Кунашир и Шикотан омываются тёплым океанским течением и их климат выгодно отличается от климата других Курильских островов. Климат Кунашира в чём-то субтропический, например растёт бамбук. На острове много горячих целебных источников и реликтовых растений.

Население острова – переселенцы, преимущественно с Украины, гордятся своим островом и океаном. Основное занятие – рыболовство. Каждая семья имеет дом с приусадебным участком. В огородах даже обычные для нас овощи и цветы удивляют своими большими размерами и необычной расцветкой.

На большей высоте от уровня океана расположены пустующие каменные дома, оставшиеся от японцев, в которые жители перебираются при угрозе возникновения временного подъёма уровня океана – цунами. Во время большого отлива появляется возможность передвигаться вдоль берега пешком и местами – на автомобилях.

Мне сообщили, что вследствие нелётной погоды авиационное сообщение с материком отсутствует уже около недели, а проходящий с заходом на остров корабль уже ушёл и когда будет в следующий раз – неизвестно.

Начал знакомиться с городом и бытом его жителей, посетил магазины, агентство аэрофлота и др. Через некоторое время меня проинформировали: «Самолёт летит! Самолёт летит!». Это радостное, по-видимому, для всех событие быстро распространилось среди жителей.

Естественно, я пожелал приобрести билет на обратный рейс этого самолёта. Я поинтересовался, куда полетит самолёт, мне ответили: «Как, куда? На материк!». Я попросил уточнить место аэропорта, куда вернётся самолёт, и получил ответ: «На Сахалин!». Выбирать не приходилось, и я приобрёл билет на этот рейс.

Хотелось привезти домой с острова какой-нибудь сувенир. Решил остановиться на рыбе. В подсобке магазина мне упаковали солёную красную рыбу весом несколько килограммов. Упаковка была похожа на футляр виолончели и имела рукоятку для переноски.

Служащие аэропорта, пограничники и 4 пассажира, пожелавшие покинуть остров, и я в том числе, в небольшом автобусе направились по горной дороге в аэропорт. Взлётная полоса, доставшаяся нам от японцев, располагалась между двух заросших лесом горных вершин. Рядом располагался небольшой домик, в который перешли пассажиры автобуса.

Приземлился грузопассажирский самолёт, в хвостовой части фюзеляжа опустилась рампа и по ней спустилась толпа прилетевших пассажиров с объёмным багажом. Их встретили пограничники, а нас, четырёх пассажиров, покидающих остров, посадили в самолёт.

Так началось моё возвращение в Ленинград продолжительностью более суток, с пересадками и многочисленными промежуточными посадками самолётов.

Для использования карт глубин с целью уточнения координат подводных лодок необходимо было создать гравиметр. Этот прибор в условиях движущейся ПЛ в автоматическом режиме должен производить непрерывно без запаздывания во времени измерения с указанной ранее точностью. При этом точность работы гравиметра должна сохраняться в течение всего времени плавания ПЛ. Такая задача в мировом приборостроении ставилась впервые.

На предприятии была открыта работа по созданию опытного образца гравиметра «Стен». Главным конструктором изделия был назначен автор записки.

В гравиметре использовалось инерционное тело, подвешенное в магнитном поле и квантовый измеритель величины магнитного поля подвеса. Гравиметр выполнял функции высокоточных пружинных весов. В приборе производились 20 раз в секунду следующие преобразования:

– масса тела → вес тела, обусловленный гравитацией и переносными вертикальными ускорениями объекта,

– интенсивность магнитного поля, компенсирующего вес тела → частота (200 мГц) прецессии атомов изотопа цезия, рабочего вещества квантового измерителя индукции магнитного поля.

Суммарная погрешность всех преобразований не превышала 10-6.

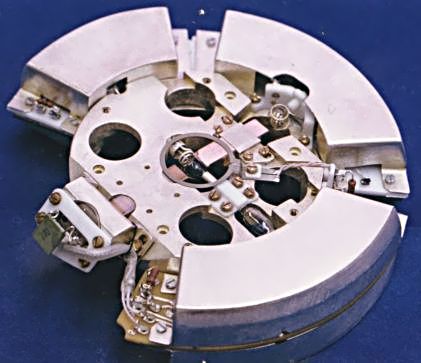

Квантовый измеритель магнитной индукции. Фото из личного архива автора

Академик Е.Б. Александров, большой знаток квантовой спектроскопии, высоко оценил разработанный по оригинальной схеме квантовый измеритель быстро меняющейся магнитной индукции в узком зазоре магнитной системы. В разработке квантового измерителя магнитной индукции творческое участие принял к.т.н. П. А. Клюшкин.

Центральный прибор системы «Стен» содержал гравиметр, установленный на платформе гироскопической системы, удерживающей его в вертикальном положении. Имелся также амортизатор, защищающий систему от вибраций и ударов.

Система «Стен» успешно проходила стендовые испытания.

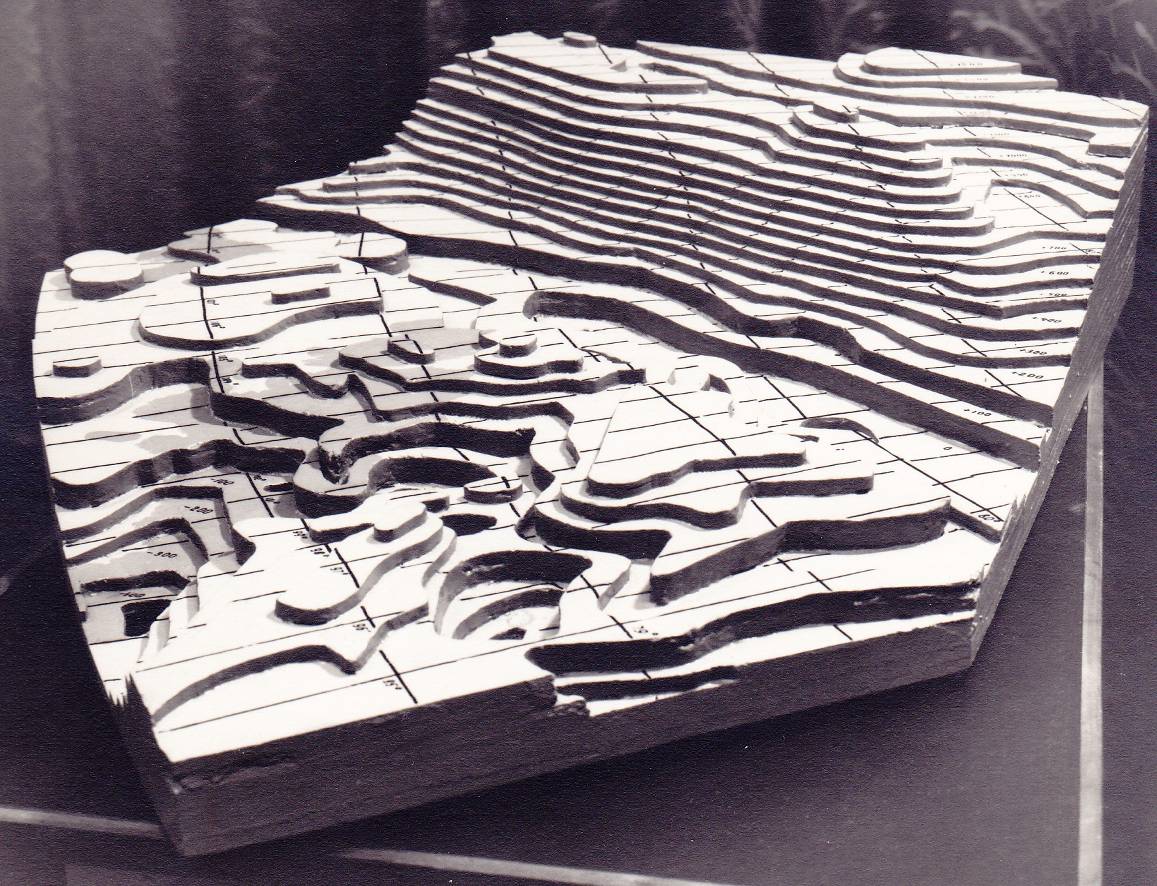

Макет профиля участка гравитационного поля Земли. Фото из личного архива автора

Оставалось убедить инженерную общественность и заказчиков в целесообразности практического применения такой системы. Для этого в стендовом зале предприятия были развешены большие карты рельефов дна океанов Земли. Были изготовлены макеты известных профилей гравитационного поля и процедуры определения по ним координат подводной лодки.

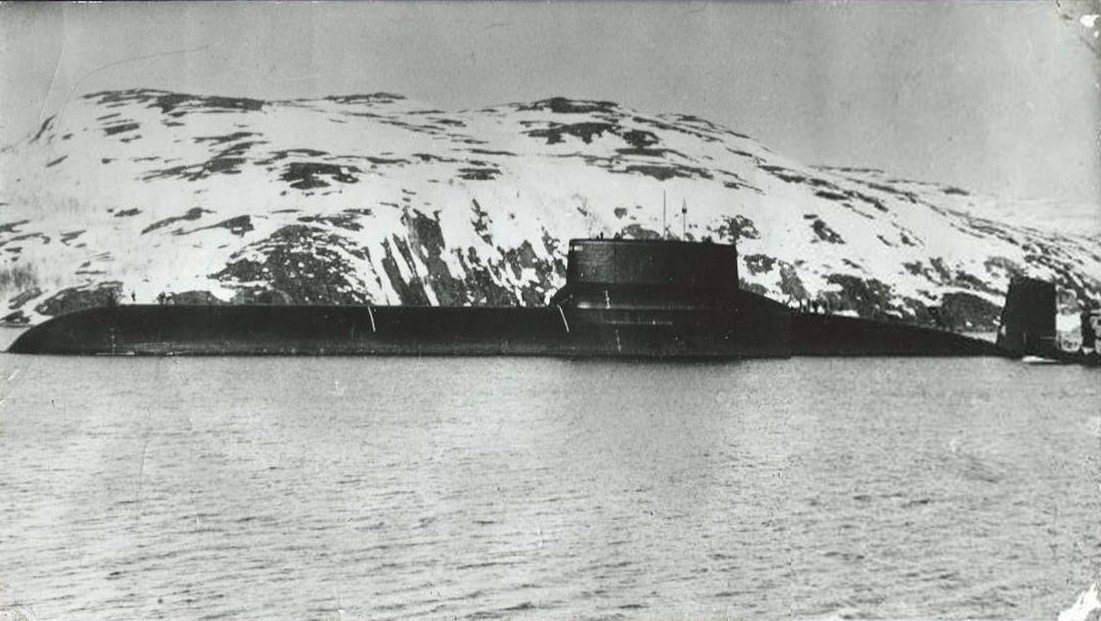

Каждый раз, когда заказчики посещали стендовый зал при испытаниях различных систем, им «мозолили глаза» эти экспонаты. В результате было принято решение в 1981 г. установить систему «Стен» на головной подводный корабль «Акула». Главный конструктор корабля – С.Н. Ковалёв, академик, дважды Герой Социалистического Труда.

«Акула» – самый большой подводный корабль в мировом судостроении. Фото из личного архива автора

Как однажды сказал командир этого корабля: «Иногда называют корабль подводной лодкой. Какая же это лодка? У меня по левому борту ядерный запас Англии, а по правому борту – Франции!».

В срочном порядке опытный образец системы «Стен» подвергся необходимым доработкам и был установлен на корабль. Система предназначалась не только для решения навигационных задач, но и для высокоточного удержания глубины погружения подводного корабля.

Появление новой системы на корабле членами комиссии по проведению Государственных испытаний было воспринято с настороженностью. За рубежом такие системы отсутствовали. Бытовало даже мнение, что эта система мало полезна, поскольку на корабле установлен совершенный навигационный комплекс. Существовала опасность того, что до испытаний системы дело не дойдёт, и она будет снята с корабля.

Помогла моя случайная встреча с главным конструктором корабля С.Н. Ковалёвым, который при глубоководных испытаниях корабля ходил по его отсекам и прислушивался к трескам конструкции. Он считал, что при испытаниях на большой глубине погружения корабля его главный конструктор должен находиться на борту.

Я с С.Н. Ковалёвым ранее был знаком. Однажды он пригласил меня посетить его номер в гостинице Северодвинска, который был за ним постоянно закреплён. Все стены номера были увешены замечательно выполненными картинами, которые он рисовал в свободное от работы время. При встрече со мной он спросил, что я делаю на его корабле. Я провёл его к моей системе и рассказал, что по результатам измерения силы тяготения Земли на траектории движения корабля она способна определить координаты корабля и узнать это место при его повторном посещении.

В то время министром обороны был Д.Ф. Устинов. В дальнейшем мне стало известно, что на приёме у министра С.Н. Ковалёв рассказал, что у него на корабле установлена новая система с оригинальным принципом действия. Последовало указание уделить серьёзное внимание проверке свойств этой системы.

В порядке подготовки к испытаниям системы я ознакомился с картой траекторий движения корабля, на которых система должна определять координаты. Эти траектории были рекомендованы НИИ ВМФ и предприятием, где я работал. Нанеся эти траектории на гравитационную карту полигона, я убедился, что задача определения координат на этих траекториях не решается. На данных участках гравитационное поле было мало изменчиво. Таким образом, в процессе испытаний был запланирован отрицательный результат.

По гравитационной карте полигона я определил целесообразное положение траектории движения корабля для решения навигационной задачи. Результаты своих исследований я доложил комиссии по проведению испытаний. Возникла острая дискуссия. Фактически я выступил против своего предприятия и НИИ ВМФ, предложив изменить программу испытаний корабля, утверждённую на высоком уровне. Пришлось мне поставить ультиматум: или принимается моё предложение, или списывают меня с корабля. Было принято моё предложение.

Наконец, рекомендованный мною район проведения испытаний системы и программа испытаний согласованы и самый большой в мире подводный крейсер стратегического назначения «Акула» направляется в этот район моря. И в этот момент моя система выходит из строя. Это событие может привести к краху всей инициированной мною программы использования гравитационного поля Земли для целей навигации подводных кораблей.

Как я отмечал ранее, опытный образец системы был спешно доработан для установки на боевой корабль.

Я предположил, что отказ произошёл в квантовом измерителе магнитной индукции, расположенном внутри герметичного корпуса гравиметра, установленного на платформе гироскопической системы центрального прибора. Решил попытаться восстановить работоспособность системы до прихода корабля в район испытаний. У меня на всё это было около 3 часов. Такая работа связана с необходимостью разборки и сборки сложнейшей электромеханической системы, что обычно производится в условиях специализированного производства группой специалистов и наличии соответствующих комплектов инструментов.

Минимальный комплект инструментов у меня был. Остановил работу гироскопической системы, извлёк гравиметр из центрального прибора, вскрыл герметичный корпус гравиметра и добрался до квантового измерителя магнитной индукции. Произвёл разборку и сборку элементов устройства в предполагаемом месте короткого замыкания. Собрал гравиметр, герметизировал его корпус эпоксидным компаундом, который я на всякий случай захватил с собой на корабль. Установил гравиметр в центральный прибор и включил систему, а через час убедился в нормальном её функционировании. К моменту прихода корабля в район испытаний система была полностью работоспособна.

По-видимому, представители государственной приёмки систем корабля и члены государственной комиссии «догадывались» о временных проблемах системы «Стен», но не отразили это в соответствующих документах. Система позволила в рекомендованном мною районе моря несколько раз с высокой точностью определить координаты подводного корабля, перемещающегося в подводном положении.

По Кроме того, показаниям системы подводный корабль мог при движении удерживать глубину погружения с ошибками порядка нескольких сантиметров, что являлось рекордным результатом. Это приводило к некоторому снижению шумности и сопротивления движению корабля.

В дальнейшем система «Стен» была принята на вооружение в составе навигационного комплекса головного подводного крейсера стратегического назначения «Акула» и устанавливалась на всех подводных кораблях данного проекта.

Использование гравитационного поля Земли для определения координат подводных кораблей было, по-видимому, осуществлено впервые в мировом приборостроении.

Морские испытания корабля и его систем продолжались, а свою систему я не выключал. В результате у меня появился существенный объём информации о профилях гравитационного поля вдоль траекторий движения корабля в различных районах Белого моря. Имелась также информация о рельефе дна.

Сопоставляя эту информацию между собой, я обнаружил, что на одном участке моря имеется отрицательная гравитационная аномалия, некоррелированная с рельефом дна. Такая гравитационная аномалия обычно характерна для залежи нефти или газа, находящейся под поверхностью дна моря.

Используя свои возникшие хорошие отношения с комиссией, штурманской службой корабля и его командиром, я решил обследовать район замеченной аномалии и составить её гравитационную карту. Мне оказали содействие в этом начинании и по возможности выполняли плавание корабля в окрестностях замеченной аномалии. В результате у меня появилась гравитационная карта предполагаемого месторождения углеводородов.

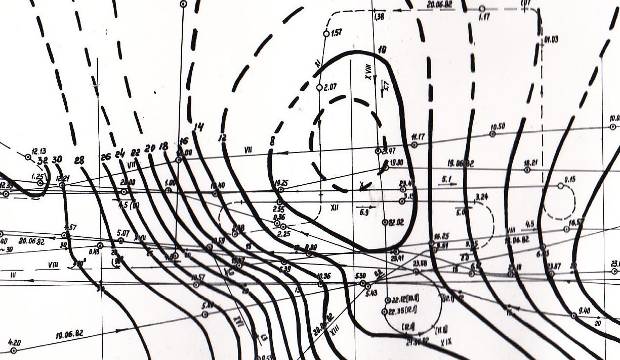

Гравитационная карта предполагаемого месторождения углеводородов в Белом море. Фото из личного архива автора

Ко мне на корабле относились с симпатией. Однажды я услышал по корабельной трансляции, что командир корабля приглашает меня «дегустировать» зону отдыха, недавно принятую в эксплуатацию. Я, естественно, принял приглашение и даже имел удовольствие поплавать в бассейне с морской водой. При этом корабль находился на глубине 100 м.

Из командировки я вернулся на предприятие с чувством победителя. Однако на предприятии создали новый отдел, который должен заниматься гравитационной тематикой. А меня, как успешного руководителя подразделения другого профиля, устранили от занятий этого профиля.

Остался нерешённый вопрос: «Что делать с картой обнаруженной залежи углеводородов?». Естественный ответ – передать её соответствующим геологическим службам. Связался с «Севморгео». Это предприятие проявило к предложению большой интерес и попросило передать им материалы обследования. Гидрографическая служба ВМФ была категорически против такой передачи, поскольку дело шло о закрытом полигоне. Было даже обращение в специализированное управление о нарушении автором правил обращения с документами, не подлежащими оглашению. Это управление КГБ не нашло каких-либо нарушений.

Пришлось обратиться с соответствующей просьбой к министру обороны и всем на удивление, получить от него разрешение на передачу карты с координатами обнаруженной залежи Министерству геологии. С закрытым письмом я передал карту в «Севморгео». Меня поблагодарили за выполненную работу и сообщили о включении полученной информации в банк данных полезных ископаемых СССР.

В дальнейшем меня информировали о том, что С.Н. Ковалёв гордился тем, что на его боевом корабле была выполнена попутная работа по обнаружению месторождения нефти и газа.

За разработку принципиально новой системы определения координат подводных кораблей я был награждён вторым орденом Трудового Красного Знамени. Первый такой орден я получил в 1962 г. за создание следящих систем для всех гироскопических приборов навигационного комплекса «Сила-Н», обеспечившего первый поход подводной лодки СССР подо льды Северного полюса.

В состав навигационного вооружения корабля «Акула» входил также короткопериодный гирокомпас «Меридиан-С», опытный экземпляр которого был разработан автором записки.

Короткопериодный гирокомпас «Меридиан-С». Фото из личного архива автора

Этот прибор предназначался для начальной ориентации по курсу инерциальной системы навигации корабля перед его выходом в море. Основой прибора являлся подвешенный в электромагнитном поле физический маятник, содержащий гироскоп с горизонтальной осью вращения.

Необходимо отметить, что элементы магнитного подвеса гирокомпаса и технология их изготовления были в дальнейшем с согласия автора переданы на Киевский завод «Арсенал» и послужили основой создания семейства высокоточных сухопутных артиллерийских гирокомпасов.

Ломоносовские чтения и океанография

Руководство г. Северодвинска в 1982 г. пригласило меня и д.т.н. О.Г. Соколова, видного металлурга ЦНИИ «Прометей», провести в городе и на заводах Ломоносовские чтения.

Соколов решил рассказать о новой технологии изготовления стали для корпусов подводных лодок. Я решил посвятить свои выступления развитию океанографии от Ломоносова до наших дней.

Пришлось засесть в «Публичку» и ознакомиться со всеми 12 томами трудов Ломоносова, в том числе с его рисунками. Доклад я завершил своими изысканиями о применении гравитационных полей океанов для целей навигации. Доклад снабдил слайдами карт рельефов дна Мирового океана. Предусмотрел также, при возможности, демонстрацию голографических изображений с пластинок, подаренных мне Ю.Н. Денисюком.