Полная версия

Полная версияГоресть неизреченная (сборник)

Ира посылала нам книги. Очередную партию она отправила по своим каналам нашему однокурснику Аркадию Соколову. Аркадий и всегда был карьерист. Женился он на народной артистке балерине Габриэлле Комлевой. Получив Ирину посылку и перетрусив, отнёс её особисту института, а тот, естественно, в Большой дом.

Первыми вызвали Тамару Владиславовну Петкевич и Алю Яровую. В рядах бывших наших сокурсников началась паника. Один из них даже предлагал написать покаянное письмо в газету, отречься от чего угодно. Я сказала, что это бред, что стыдно даже думать такое.

– Да, но вызывают Тамару и Алю. Не нас.

– Неужели вы не понимаете, что это путь к Толику.

Толика вызвали с работы. Допрашивали два следователя – «добрый» и злой. Он утверждал, что не писал – рассказывал, друзья могли записать с его слов.

– Вы опытный человек, – сказали гэбисты, – Но если появится ещё что-то на западе, пойдёте по второму кругу.

Пришлось от подготовленной книги стихов отказаться.

Опять перед нами встал вопрос об эмиграции. Сразу после возвращения из ссылки Толик какое-то короткое время хотел уехать из страны. Но мои родители ни за что на это не соглашались, и я тоже не представляла свою жизнь без родного города, без близких, друзей, театра. В 1979 году, когда угроза опять нависла, оба мы поняли, что, несмотря на постоянную опасность, оторваться от русского языка, от русской культуры для нас невозможно.

До сих пор не знаем, правильно ли мы поступили. Но было время, когда чувство счастья, что мы остались в России, перевешивало все трудности и лишения. Я, конечно, имею в виду перестройку, девяностые годы, ворвавшийся в страну воздух свободы.

Когда на страну обрушился ГКЧП, мы не спали всю ночь, звонили в Мариинский дворец, спрашивали, идут ли войска, надо ли приехать. Они отвечали, что не надо, что танки не приближаются.

А двадцатого мы были на Дворцовой площади на огромном митинге. И это единение с людьми, которые так же, как мы, переживали судьбоносные мгновения, всегда теперь с нами.

Нет, мы не были наивными оптимистами. Ещё в 1989 году Толик сказал мне, что империя рухнет вместе с идеологией, а дальше всё зависит от характера русского народа. Так, собственно говоря, и получилось.

Толику предлагали баллотироваться в депутаты Ленсовета, он отказался, остановил меня, когда я хотела записаться в Народный фронт, считал, что политика – не наше дело.

Я попыталась как-то поучаствовать в деле демократизации страны. Позвонила в приёмную Галины Старовойтовой:

– Я лектор. Я связана с работниками культуры Ленинградской области. Я могу распространять ваши агитационные материалы.

– Но это же замечательно, чудесно. Мы Вам обязательно позвоним.

Позвонили:

– Не могли бы Вы подежурить на агитпункте?

– Нет, не могу. Я очень занята, но я лектор, я связана со всей Ленинградской областью.

– Очень хорошо. Мы Вам позвоним.

Не позвонили.

В девяностые годы я уже стала понимать, что плодами перестройки смогут воспользоваться только дети, которым сегодня лет 5–6. И главное – перед ними откроется дверь в мир, и надо быть готовыми, чтобы этот мир воспринять.

За эти годы мы сами сумели побывать в 13-ти странах. Но это были либо экскурсионные поездки, либо гостевание у наших друзей, эмигрировавших из Ленинграда. Впечатления яркие, очень важные для нас – но это архитектура, памятники, музеи. А быт – только эмигрантских диаспор.

Сегодня без конца твердят о толерантности. Поздно.

В девяностые годы я поехала в Москву в министерство искать программу, по которой можно было бы самых маленьких вводить в жизнь людей другой национальности, обычаев, цвета кожи, преподавать им сказки народов мира, мифы.

Мне предложили программу мировой художественной культуры для восьмого класса.

– Но это же XVIII век, самый умственный, в него не войти эмоционально.

– Так по плану.

– Почему такой план?

Нет ответа.

Я пыталась организовывать в школах искусств области театральные отделения, эстетические. Кстати, в Москве мне дали программу по гриму для учеников первых-вторых классов. Там детям сообщали, что кожа бывает разная, в том числе увядающая. Я выбросила эти листочки в помойное ведро.

Могу сказать, что в Петербурге всё-таки удалось найти единомышленников. И несколько лет подряд у нас преподавался специальный курс мировой художественной культуры для преподавателей музыкальных и художественных школ, на котором читали лекции и проводили практические занятия доктора наук, доценты наших художественных вузов.

У меня была мысль – создать институт детства, где по единому принципу обучались бы сначала молодожёны, потом молодые родители, воспитатели детского сада, школьные учителя. Финансовой умелости ни у меня, ни у Люси Шикуриной не было. Хорошо, хоть не попались жуликам в лапы.

В девяностые годы я получила предложений перейти на работу в новые коммерческие учреждения больше, чем за всю жизнь. Как-то даже сказали, если я хочу – всем отделом. Не решилась. Так и осталась в областном учебно-методическом Центре культуры и искусства заведующей отделом повышения квалификации.

Толика стали печатать в периодике. Поэт Владимир Леонович, которому понравились стихи мужа и который позвал Толика в Москву участвовать в большом поэтическом вечере, познакомил его с организаторами Всесоюзного гуманитарного фонда имени Пушкина, и они сразу предложили издать его книгу и пригласили работать в фонде, быть в единственном числе директором их ленинградского филиала. Наконец-то он смог оставить нелюбимую и отвлекающую от стихов работу в библиотеке горного института.

В 1990 году вышла первая книга Анатолия Бергера «Подсудимые песни». Это название Толик сказал мне ещё в лагере, правда тогда мы не надеялись издать её в России. А вот вышла в Москве в издательстве «Прометей» и была распродана за две недели.

Поскольку у директора филиала не было подчинённых, и Фонд давал деньги только на печатанье книг, я назначила сама себя его заместителем на общественных началах и стала пытаться расширять сферу деятельности. В соседнем с нашей работой подъезде был обком комсомола. В один день там появилось 26 закрытых акционерных общества, среди которых и «Благовест». Я пришла к одному из новоявленных предпринимателей и попросила помочь нам организовать салон. Как я понимаю, он увидел в этом один из путей «отмывки» денег и согласился. И вот в театральном музее, в чудном маленьком зале стали собираться и пожилые, и молодые петербуржцы, А перед ними выступали писатели Москвы и Петербурга, ученые. Сергей Матвеевич Черкасов прочитал цикл лекций о последователях Фрейда, музыковед Борис Аронович Кац – о поэзии и музыке, философ Григорий Львович Тульчинский о мифах Петербурга.

Нам хватало денег только на оплату выступающих. Музей как своих пускал бесплатно, газета «Вечерний Ленинград» печатала информацию о планах салона. Пошли гайдаровские реформы, мы не повышали плату за билеты, чтобы интеллигенция могла посещать наши встречи. Удачей было то, что один из комсомольцев-предпринимателей Олег с большим интересом ходил на салон. Поэтому и на второй год он сумел выкроить те небольшие средства, которые позволяли продолжать начатое. Когда же на третий год уже совсем не было финансирования, в гостях у моей сестры мы встретили новоявленного банкира.

– Помоги Лене, у неё такой интересный салон.

– Я уже помогаю театрам. Не могу. А сколько Вам надо денег?

Собравшись с духом, я сказала: – Пять тысяч.

– На сколько времени?

– На год.

Он рассмеялся и вынул эти деньги из кошелька.

Но в конце третьего года всё же пришлось распрощаться с салоном. Две молодые наши постоянные слушательницы, когда я объявила о закрытии, стали просить: «Скажите, что Вы пошутили». Но ничего уже нельзя было сделать.

Гуманитарный Фонд имени Пушкина издал и вторую книгу Анатолия Бергера – воспоминания «Смерть живьём». Но через несколько лет кто-то ушёл в коммерцию, кто-то отошёл от дел. Зарплату платить почти перестали. Издавать новые книги мужа не было возможности.

На моей работе мы как-то сумели войти в новые денежные отношения, как хорошо сформулировала Тамара Владиславовна Петкевич, без ущерба для духовной составляющей дела. Использовали открывшуюся свободу. Уже не писали липовых тем, искали и популяризировали новые методики, новых творческих людей.

Особенно я подружилась с преподавательницей музыкальной школы Санкт-Петербурга Кларой Нахимовной Гринштейн. Маленькая, чуть выше своих учеников, она умела заставить их почувствовать себя композиторами, и посему заниматься гаммами и теорией с увлечением. Она вела у нас цикл семинаров. Как-то нас вместе пригласили провести занятия в кисловодской музыкальной школе. Клара Нахимовна сначала думала, что меня командировали как контролёра. Но там, в поездке мы познакомились ближе, я дала ей воспоминания мужа, Клара проплакала всю ночь. С той поры полюбила Толину поэзию и всячески старалась помочь.

Я собрала небольшую книгу новых Толиных стихов «Стрельна». Муж Клары Юлиан Борисович походил по типографиям и сказал самую маленькую, но абсолютно неподъёмную для нас сумму, за которую её могут напечатать.

Приятельница папы назвала нам телефон людей, про которых знала только то, что они кому-то что-то издали. Почему-то я почувствовала – должно получиться.

Позвонила:

– Можно Владимира Боруховича?

– А кто Вы? Вы его хорошо знаете?

– А я его совсем не знаю.

Подошел Владимир Борухович, позвал Татьяну Ивановну. Я сказала, что хотим издать книгу поэта, назвала фамилию. К этому времени по радио уже было несколько передач о муже, очень большая статья Льва Сидоровского. Видимо, фамилия показалась знакомой.

– Приходите завтра.

– Завтра не могу.

– В понедельник.

– Понедельник 8 ноября.

– Во вторник.

– Татьяна Ивановна, скажите сразу, сколько это будет стоить. Если много, мы не сможем.

– Нет, если это наш поэт, напечатаем быстро и дёшево.

Нас встретили два высоких человека. Два компьютерщика. Они создали свою контору, печатали этикетки и прочее, но хотели издавать хорошие книги, готовить виртуальные экскурсии по музеям.

Когда они познакомились с мужем, рассказали ему, что они хотят выпускать, почувствовали его образованность, то тут же решили издать бесплатно его книгу и предложили стать главным редактором их издательства «Интерстартсервис».

Книга была выпущена за месяц. И на презентации встал Владимир Борухович:

– Анатолий Соломонович – остановился и процитировал Толину строчку: «Убегает Мойка длинно в петербургский гул». Спасибо Вам, – и сел.

Это была работа, о которой Толик мог лишь мечтать. Он готовил к изданию двухтомник Тютчева, написал статью о поэте. Стал, осуществляя своё давнее стремление, собирать материалы для книги «Современники о Ходасевиче». Но владельцы этого издательства, как это часто бывало в те годы, прогорели и, спасаясь от долгов, бежали за границу, никого не предупредив заранее. С трудом удалось выручить свою трудовую книжку. Хорошо, что подготовленный к печати том о Ходасевиче остался у нас. И Толик лишь через несколько лет смог издать эту книгу в издательстве «Алетейя». И хоть владелец «Алетейи» нагрел мужа, практически ничего не заплатив, важно, что этот единственный и до сего времени свод воспоминаний о любимом Толином поэте увидел свет Сейчас у мужа вышло уже 10 книг. Я составительница всех его изданий. Присоединяясь к Маяковскому, который писал это, лукавя, хочется с полным правом повторить слова: «Мне и рубля не накопили строчки».

Несколько лет тому назад, когда мы были в Германии, Толю пригласили выступить в Вене на двуязычном салоне. Он читал по-русски, наша приятельница Наташа Станевич переводила. Присутствовала графиня Разумовская, прямой потомок Алексея Разумовского. Высокая, статная дама. Она написала биографию Цветаевой, перевела на немецкий несколько цветаевских стихов.

Когда кончились выступления и мы разговорились, она задала четкий вопрос:

– Вам стало легче?

– Нет, но книги выходят.

– Но это же самое главное.

Этими словами мне и хочется кончить свой биографический очерк.

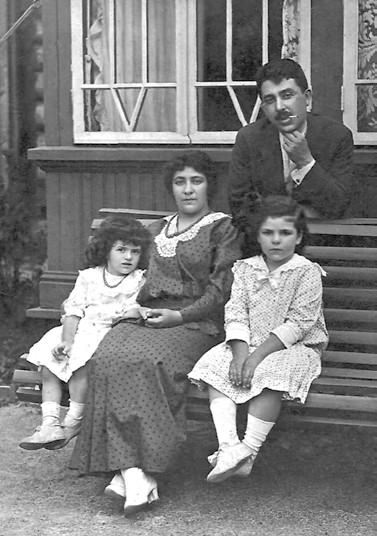

Перебирая старые фотографии

Вот бабушка совсем молодая. Сейчас она ещё Анюта Ойзерман. Отец её был купцом первой гильдии, поэтому семья имела право жить в Санкт-Петербурге. Детей у моих прабабушки и прадедушки было 13. 11 сыновей и две дочки. Бабушка была из младших. Поэтому когда моя мама вспоминала своего дедушку, в её рассказах он всегда представал почтенным старцем, живущим в доме своей обособленной жизнью. От дела он уже отошел. Им занимались старшие сыновья. А он считался цадиком (т. е мудрецом), ходил в синагогу, собирался с такими же, как он, седобородыми стариками. Вместе читали и толковали Тору.

В дедушку моя бабушка влюбилась в 13 лет. Он был братом её гимназической подруги. Уже студент. Как бы расшалившись, девочки «втанцевали» в комнату Григория. И сестра сказала: «Знакомься, Гриша. Это моя подруга – мадемуазель Ойзерман». Начались встречи, переписка. Нельзя сказать, чтобы семью Анюты радовал такой ранний роман. Однажды её даже заперли в комнате и отобрали одежду. Она одела длинную юбку своей тети, вылезла из окна, спустилась по дереву и побежала на свидание.

Не знаю где стоял тот дом, который бабушка покидала таким экстравагантным способом. Но вот на карточке, где дедушка, бабушка, моя мама (старшая – Оля) и её сестра Ида, деревянное дачное строение. Мама рассказывала, что семья постоянно снимала в Усть-Нарве дачу Милинга. Но когда через много-много лет мы пытались найти её, и спрашивали жителей предполагаемого района, наши усилия оказались тщетными. Помнила мама, что они переплывали на лодках через реку, шли на мельницу, и там их кормили свежими булками с молоком. А ещё няня водила их с сестрой гулять на площадь перед курзалом. Там танцевала местная молодёжь.

Дедушка был способным математиком. В петербургский университет он поступил, пройдя пятипроцентную норму, которая была установлена для евреев. Принял участие в студенческих волнениях и был исключён из университета.

– Папа, ты, оказывается, был такой прогрессивный, – сказала мало что понимающая в политических делах Оля.

– Никакой я не прогрессивный. Все выходили, кроме белоподкладочников. Исключили, правда, только евреев.

Гриша поехал в Киев, опять сдал экзамены, опять прошёл пятипроцентную норму.

Через много-много лет мама встретилась с двумя немолодыми женщинами, до войны окончившими ленинградский технологический институт, и они вспоминали, как все студентки их курса были влюблены в красивого преподавателя математики Григория Яковлевича Моделя, маминого папу.

Мама пошла работать в 16 лет. Поступила в бюро стенографисток. Во главе стояла такая решительная рабфаковка. Решила – раз к ним пришла такая молодая, надо посылать учиться. Оля выучилась. Стала работать хорошо и с интересом. Её посылали стенографировать собрания писателей, кинематографистов, театральных деятелей. Когда я, уже студенткой театроведческого факультета ЛГИТМИКа, работала в театральном архиве, увидела на каждой странице записи обсуждения спектакля в БДТ свою фамилию – Симонович, и только спустя какое-то время поняла: это же мамина стенограмма.

Зарабатывала мама хорошо. Была модницей. Прекрасно танцевала. С друзьями организовали клуб «ДВФ» – даешь веселье и фокстрот. Ходили в ресторан гостиницы Астория на файф-а-клок. И когда в моду вошел чарльстон, мама постоянно открывала танцевальный вечер.

Папа родился на Украине, в Донбассе, посёлок Константиновка.

Дедушка был бухгалтером на шахте. Отец помнил, как в посёлок входили то красные, то белые. И однажды белые поставили дедушку к стенке.

Но две соседки – красивые молодые дамы – кинулись на защиту: «Господин офицер! Как Вы можете безобидного старика». И офицер отступил.

Папа был самый младший. Брат и сестра старше его на 10, 9 лет. Брат убежал из дома, пристав к гастролирующей театральной труппе. Потом учился в Москве. Работал актером в театрах Ленинграда.

Александр в школьные годы тоже играл в самодеятельности. Ставили они пьесу Луначарского «Королевский брадобрей». Папа играл короля. Но после школы поехал в Ленинград, поступил в экономический институт. Стал работать и очень быстро продвигаться по службе.

С мамой их познакомил общий приятель. Встретились на углу Владимирского и Невского. Договорились снова повидаться на вечеринке. Мама пришла раньше, сама открыла папе дверь: «А я Вас жду». И всё. В этот вечер уже целовались за печкой. Скоро поженились. Но жить было негде. У мамы и тёти была общая комната. Сначала переехали в гостиницу «Октябрьская». Потом папа бросил свою хорошую работу и пошел в отдел снабжения тюрьмы, чтобы получить служебную комнату.

В 1937 году дважды нависал над ним Дамоклов меч. Он работал начальником отдела комбината мощного радиостроения, которым руководил академик Минц. Сначала у них были очень хорошие отношения, наша семья жила уже тогда на Невском, 88, и Минц брал папу в свою служебную машину по дороге на работу. Но потом случился конфликт, Александр Михайлович Симонович уволился с комбината, а через две недели там арестовали всё руководство. На заводе же, куда он поступил, все руководство арестовали через неделю после его прихода. Его, как новичка, не тронули. Повторюсь, что это был «тридцать седьмой тот лобный год», по словам поэта Анатолия Бергера.

Мама с папой прожили вместе 58 лет.

Душа в душу, в любви и согласии.

Елена Фролова

* * *Воспоминаний не унять,Жизнь длится словно бы двойная —Мордовия, Сибирь – опятьЯ вспоминаю, вспоминаю.Тюрьма колёсная – этап,Давай, гони без передышкиИз лагерных колючих лап,Оттуда, где заборы, вышки,Сквозь пересылок маету,Сквозь крики солдатни конвойной —В деревню, в ссыпку, да не ту,Не царскую – будьте покойны.За мигом миг и день за днём,А что забыл вдруг – то приснится,С настырной памятью вдвоёмМелькает жизни небылица.2009* * *Набежала отовсюду,Облегла со всех сторон…Эту белую причудуПомню веку испокон.От башкирского барака,В Заполярье островка,Лагерей мордовских мракаДо тебя, Туба-река.Петербургское глухоеПолузимье, полумгла —До весны подать рукою,Да вот осень обошла…Помню, помню – рифмой зоркой,Сном, где вьюги вьётся сеть,Деда давней проговоркой:«Не зимой бы умереть…»2007* * *Сибирь припоминается без меры,Сибирь, к которой был приговорён —А всё-таки вошла в мои размеры,Моей строки разбег, и гул, и звон.А всё-таки не зря в той коренастойИзбушке Богоматерь за стекломСветила мне, как некий свет прекрасный,Что чудился в далёких снах, в былом.А кот мурлыкал, бормотали куры,Позвякивало на цепи ведро,Подсолнухи качалися понуро,Зелёный лук гнал вверх своё перо,Хозяйка, притулившись на крылечке,Картошку обстригала аж под ноль,Шёл зыбкий пар из чугунка на печке,А на столе стояли хлеб да соль.И духовитая дымилась банька,Снег покрывал всю землю на Покров,Который век уж, впрямь, как Ванька-встанька,Вставала Русь гнать во поле коров,И на Тубе трещали льдины грузно,И по тайге летели листья вширь,И я не думал, не гадал, что грустноТы будешь вспоминаться мне, Сибирь.1975* * *Сибирь, Курагино, зима.Туба замёрзла, затвердела…А всё же ссылка – не тюрьма,Хоть власть об этом не радела.И здешний – не тюремный люд,Хоть и знаток того жаргона,Как выпьют – песни запоютВ дыму махры и самогона.Про Стеньки Разина челны —Не про колымские зачёты,Такие, знаешь, певуны,Говоруны такие, что ты…2004