Полная версия:

Код Таро и Практическая Магия. Том III

В рыцарских романах также часто звучит тема преодоления запретов и описываются хитрости, к которым прибегают соискатели, чтобы добраться до запертых в башнях девиц. И сами девы не противятся, проявляя чудеса изобретательности.

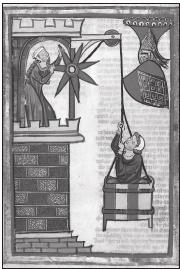

Хитрости влюблённых. В рукописном сборнике песен немецких труверов начала XIV века, известном под названием «Манесский кодекс», находящимся в библиотеке Гейдельбергского университета Цюриха, среди 138 миниатюр, на которых изображена дворянская знать в геральдических цветах и сцены битв, охоты, есть рисунки на куртуазные темы, в том числе те, в которых женихи разными способами проникают к девушкам, заточённым в башнях.

На иллюстрации изображён подъёмник, обычно используемый при строительстве. Чтобы поднять возлюбленного в свою башню, сама девушка поворачивает вал.

Тайное свидание. Миниатюра. Манесский кодекс

Метафоры Фульгенция. Примером связи башни с Целомудрием является аллегорической образ дочери Аргосского царя Данаи, предстающий в рукописи XI века, хранящейся в библиотеке Ватикана. Примечательно, что оригинальное название рукописи «Fulgentius metaphoralis» переводят как «Ложь в метафорах» и даже «Глупые метафоры». На самом деле трактат следует переводить как «Метафоры Фульгенция», так как в книге разъясняется смысл античных мифов, пересказанных в трудах римского мифолога V века Фабия Фульгенция.

В древнегреческом мифе рассказывается, как отец Данаи, которому было предсказано, что он погибнет от руки её сына, заключил дочь в «подземный медный дом». Но предприимчивый Зевс, пленившись красотой Данаи, чтобы «познать» девственницу, превратился в золотой дождь. В результате Даная рождает сына, Персея. Легенда заканчивается тем, что выросший Персей на соревнованиях нечаянно убивает своего деда.

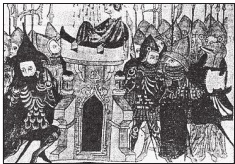

Даная и крестоносцы. Такой Даная представлена на иллюстрации к рукописи 1066 года. Несмотря на то что мистические события происходили в древние времена, башню на рисунке окружают типажи, традиционные для Средневековья: богатый купец и вооружённые рыцари, охраняющие башню.

Даная возлежит на своде башни, хотя по легенде она была заточена в подземелье.

Даная. «Метафоры Фульгенция»

Средневековые художники, соединив башню, как аллегорию целомудрия, с «золотым дождём», создали аллюзию на непорочное зачатие (зачатие «от Бога» трактуется как чудесное и непорочное). В результате античная царевна преобразилась в христианскую святую, а её образ позиционируется как аллегория Целомудрия. Также Данаю изображали сидящей с ребёнком (Персеем) на руках, а неискушённые зрители принимали их за Деву Марию с младенцем.

Подобное изображение Данаи с младенцем имеется на иллюстрации к роману XV века «Гипноэротомахия Полифила».

Гипноэротомахия Полифила. Пройдёт почти 500 лет, и образ Данаи возникнет на иллюстрации к роману, предположительно написанному доминиканским монахом Франческо Колонной. Другое название романа: «Любовное борение во сне Полифила».

Существует также версия, что автором романа является писатель и зодчий раннего Возрождения Леон Батиста Альберти. Версия основана на заметном присутствии в романе архитектурной составляющей. Так, в романе имеется детальное описание геометрических пропорций храма, который осматривает Полифил, а также длинные рассуждения о главенствующей роли архитектора и важности его профессии.

Сюжет романа представляется логически завершённой историей, состоящей из этапов духовного поиска и возвышения. Сопоставляя содержание романа с идеями и образами, важными для ренессансной культуры, можно сравнить путешествие Полифила с идеей Пути Героя, подобного последовательности Арканов Таро, один из которых отражён в Башне.

Произведение Альберти стало источником идей прежде всего для архитекторов вилл и садов. Историки указывают на связь многих вилл XVI века с архитектурными формами, описанными в «Гипноэротомахии». Например, фонтан спящей нимфы на вилле д’Эсте в Тиволи и Грот Венеры во флорентийских садах Боболи.

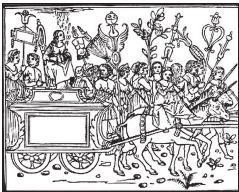

Колесница Данаи. Среди иллюстраций к «Гипноэротомахии» есть несколько аллегорических «триумфальных колесниц», в которые впряжены лошади, слоны, кентавры, бесы и единороги. Каждое из этих «тягловых» существ соотносится с какой-либо Добродетелью.

Колесницу, на которой восседает Даная с младенцем на коленях, везут единороги – мифические животные, символизирующие Целомудрие. Символика и композиция рисунка традиционны для аллегорий «Триумфа Целомудрия», сюжеты и детали которых средневековые художники черпали из содержания «Триумфов» Петрарки.

Триумф Данаи. «Гипноэротомахия Полифила», 1499 г.

Триумф Целомудрия. Как говорилось в предыдущих Арканах, некоторые темы в них согласуются с поэмой великого итальянского поэта XIV века Франческо Петрарки «Триумфы» (см. VI. Влюблённые – «Триумф Любви», IX. Отшельник – «Триумф Времени», XIII. Смерть – «Триумф Смерти»). В своей поэме, в части «Триумф Целомудрия» (ит. Il Trionfo della Pudicizia) автор перечисляет близкие к Целомудрию качества: «Четами с нею вместе выступали Святые добродетели в строю… Шла первой Честь и рядом с ней Стыдливость, … со Скромностью шагала Прозорливость. С Пристойностью Блаженство заодно, со Славой – Стойкость; Разум и Учтивость. … Любезность, как и Бдительность, – охрана, когда врагу довериться грешно. Седые мысли, понятые рано, и Целомудрие, и Красота в союзе неразрывном, как ни странно… И дрогнул враг, чьё царство – суета».

Использовать сюжет «Триумфа Целомудрия» любили мастера, изготавливающие сундуки для приданого – кассоне. Кассоне были традиционным подарком девушкам с намёком – хранить «под крышкой» свою чистоту: невестам – невинность, женщинам – верность. Рисунок часто подписывали: «Битва Любви и Целомудрия» или «Похороны Амура». Кассоне были достаточно большого размера, чтобы на них уместились многофигурные композиции с подробной прорисовкой персонажей и их атрибутов. Примечательно, что на иллюстрациях к «Триумфу Целомудрия» часто присутствует изображение башен.

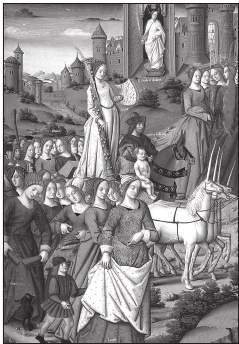

Шествие Целомудрия. Образцом аллегорий на тему Целомудрия может служить иллюстрация к «Триумфам» Петрарки из Французского манускрипта 1502 года.

В колесницу впряжены единороги – традиционная отличительная деталь в аллегориях Целомудрия. Единороги символизируют чистоту, душевную строгость и невинность.

В греческой мифологии единорог был посвящён Афине, богине-девственнице. В глубине картины изображена статуя Афины, находящаяся в нише башни.

В поэме в роли аллегории Целомудрия, как практически во всех остальных «Триумфах» Петрарки, выступает Лаура – платоническая любовь и муза-вдохновительница поэта. Художники, бравшие за основу сюжет Целомудрия, вносили свои коррективы как в сюжет, так и в перечень действующих лиц. Целомудрие олицетворяла фигура девушки в белом (цвет невинности) с разными атрибутами: щитом, колонной, пальмовой ветвью. В некоторых случаях в руке она держала статуэтку – скорее всего, представлявшую уменьшенную копию статуи богини Афины Паллады.

Триумф Целомудрия. Париж, Национальная библиотека

По сюжету «Триумфа» Петрарки шествие с аллегорической фигурой устремляется в Рим, в храм Патрицианского Целомудрия (Pudicitia Patricia). В Риме было два храма Целомудрия – для аристократии и для плебеев, который основала некая Вирджиния, изгнанная из Храма Патрициев за повторный брак. Примечательно, что ни одна другая Добродетель не имела собственного храма. Согласно римскому историку конца I в. до н.э. Титу Ливию, в Храме Патрицианского Целомудрия находился алтарь и статуя богини Афины. «Девственница», Парфенос – один из эпитетов богини Афины, отсюда и название храма в Афинах, установленного в её честь – Парфенон. Что важно, Афина одновременно с Целомудрием олицетворяла мудрость и ум.

Прообраз. Афина. Афина – особо почитаемая богиня древней Эллады, считалась основательницей государства и учредительницей законов. Для поздней античности Афина олицетворяла неделимость космического Ума и символ всеобъемлющей мировой мудрости.

Афине посвятили свои труды многие античные авторы и мифографы – Гесиод, Гомер и др., прославившие имя богини. Из их произведений складывался образ богини.

Афина Фидия. В греческом городе Афинах находилась знаменитая статуя богини работы Фидия V века до н.э. Статуя, к сожалению, не сохранилась, но существует её ранняя точная копия. Скульптор изобразил Афину со всеми её атрибутами.

На голове Афины боевой шлем с тремя крылатыми фигурками – двумя лошадиными и одной сфинкса, которые, в свою очередь, несут на головах «преторианские» шлемы римских воинов.

Левой рукой Афина держит щит, прикрывающий от глаз огромную змею, высовывающую голову. Её плечи покрывает воротник с узором, напоминающим змеиную кожу, украшенный свитыми в кольца маленькими змеёнышами. Змея – символ мудрости и знаний. Гомер называл богиню «пёстровидной змеёй».

Под её правой рукой колонна, схожая с той, которая появится позже у аллегорической фигуры Целомудрия в «Триумфах». Колонна заканчивается фигуркой Ники. Афина считалась воспитательницей и покровительницей богини Победы, обеспечивая стратегию и тактику военных действий.

Афина Парфенос. Римская копия III в. со статуи Фидия

По преданиям, Афина появилась на свет уже взрослая и сразу в полном боевом вооружении. Самая важная деталь её доспехов – шлем, в котором богиня неизменно изображалась. Боевой шлем и щит являются атрибутами Афины, как богини военной стратегии и тактики.

Как мы помним, головной убор всегда имел символическое значение, связанное с умом и мышлением. Кроме того, Афина родилась из головы Зевса. Чтобы посодействовать этому, Гефест – бог огня ударил Зевса топором по голове, а Прометей воспринял дитя из головы Зевса. В образе Афины сошлись мудрость, логика и война, что отвечает концепции Башни.

В мифах роли матери в рождении и воспитании Афины придаётся минимальное значение. Зато отец, Зевс, которому помогает Афина, фигурирует часто. Афина не просто дочь Зевса – она является непосредственно продолжением своего отца, его реализованной мыслью. И всё же символично, что матерью Афины называется Метида – богиня мудрости.

Метида. Метида, Метис (др.-греч. «мысль, премудрость») – титанида, которая воспитала самого Зевса. Несмотря на сопротивление Метиды, Зевсу удалось покорить её («познать» в прямом и переносном смысле – см. XV. Дьявол). Боги, а по одной из версий сама Метида, предсказали Зевсу, что сын, которого она зачала, превзойдёт отца и свергнет его с олимпийского трона. Испугавшись, Зевс усыпил бдительность супруги ласковыми словами и проглотил её. Так Метида выносила и родила дитя прямо внутри Зевса. Это оказалась девушка, Афина, а Зевсу удалось избежать рождения сына. Метида, находящаяся с тех пор внутри Зевса, стала его советчицей, возвещая ему «что во зло и что во благо» (Гесиод, «Теогония»).

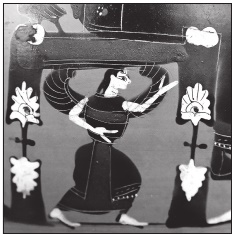

Примечательно, что Метида изображена внутри конструкции (здания), в которой присутствует элемент подобия «верха» и «низа», повторяющийся в узорах, символизирующих кроны и корни дерева, разделённого подобием креста пополам.

Метида.

Мифология наполнена рассказами о том, как Афина принимала участие в различных деяниях божеств и героев, помогая им своими наставлениями и советами, о чём говорилось в предыдущих Арканах. В поэмах Гомера, особенно в «Одиссее», ни одно мало-мальски важное событие не обходится без вмешательства Афины. Например, «троянский конь» – её изобретение, позволившее победить врага силой ума (троянский конь – та же передвижная башня). Персею она подсказала приём, позволивший герою справиться с Медузой Горгоной (VIII. Сила), волшебную кровь которой богиня позже передала Асклепию, а голову повесила на свой щит.

Считается, что Афина обучила людей кулинарии и изготовлению керамической посуды с помощью обжига – всему тому, что требует воздействие огня. Огонь – это не просто средство для поджаривания пищи или освещения пещеры, хотя и эта его функция сыграла не последнюю роль в облагораживании человека и стала некоей исторической вехой в появление Homo Sapiens. Божественный огонь в переносном смысле – разум, что отражено в мифе о Прометее, укравшем «премудрое умение Гефеста и Афины вместе с огнём, потому что без огня никто не мог бы им владеть или пользоваться» (Платон Протагор).

Афина также часто выполняла функции воспитателя (учителя). Афина воспитывала и обучала Эрихтония, и через него научила людей изготавливать различные механизмы, в том числе колесницу (VII. Колесница). Благодарный Эрихтоний учредил Панафинеи – празднества в честь богини Афины, во время которых проводились не только спортивные соревнования, но и состязания в стихосложении и риторике, пении и игре на кифаре.

Минерва. В римской мифологии Афине соответствует Минерва – дочь Юпитера, богиня мудрости, наук, искусств и войны. Как Афина, так и Минерва олицетворяли творческий интеллект и мудрость в широком смысле: к ним обращались за помощью и советом в ситуациях, требующих знания и сноровку, мудрое решение и конструктивный подход, например, в деле управления и организации городов и государств.

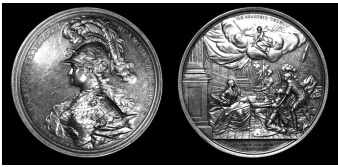

В образе Минервы любила видеть себя русская императрица Екатерина II.

На аверсе медали изображён бюст Екатерины в образе Минервы, в шлеме с перьями и в чешуйчатых доспехах. На реверсе – аллегорическая картина: сидящая Екатерина II принимает от России и св. Георгия подушку с короной и скипетром. С облака Провидение приветствует императрицу.

А. С. Пушкин в «Воспоминаниях о Царском селе» называет Екатерину Великую «росской Минервой», а говоря о Царскосельском лицее, элитном учебном заведении с расширенной программой, с восторгом вопрошает – «Не сель Минервы росской храм?», ещё раз подчёркивая роль знаний и разума в духовном развитии человека.

Вступление на престол Екатерины II. Медаль 1762 г.

Башня Йейтса. Оккультное отношение к XVI Аркану достаточно красноречиво выразил Уильям Батлер Йейтс, которого мы упоминали в XI Аркане «Равновесие» и к мнению которого будем прислушиваться и в дальнейшем.

У. Б. Йейтса можно позиционировать как продвинутого мага и Посвящённого «Золотой Зари», а также разработчика Таро. Уэйт в 1909 г. в своей статье «Таро: Колесо Фортуны» пишет: «Мисс Памела Колман Смит … благосклонно приняла моё предложение выверить символику карт, обратившись к труднодоступным источникам; нам помогал ещё один человек, глубоко сведущий в данном предмете», имея в виду Йейтса. Среди произведения Йейтса есть целая серия стихов, которые могли бы послужить иллюстрацией к отдельным картам: Маг, Колесо, Колесница, Башня. Теме башни посвящена целая серия стихов, из которых «Башня» (1928) и «Винтовая лестница» (1933) считаются вершинами его творчества. В 1917 году поэт осуществил свою мечту – приобрёл усадьбу с башней в ирландском графстве Голуэй. Это была настоящая сторожевая башня, в которой Йейтс постарался создать своё родовое гнездо, женившись через полгода и приведя туда свою молодую жену – Берту Джорджи Хайд-Лиз.

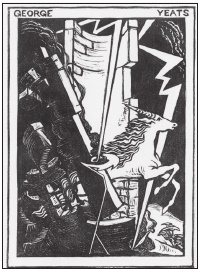

Башня Целомудрия Йейтса. Для своей супруги Йейтс заказал у художника и гравёра Томаса Стерджа Мура экслибрис, в который были включены символы Башни, в том числе Единорог «Целомудрия». Существует предположение, что этот рисунок был не только экслибрисом, но и картой задуманной Йейтсом колоды Таро.

Возможно, символы указывают на степень посвящения Джорджи Йейтс в Ордене «Золотой Зари».

Экслибрис миссис Йейтс. Графика С. Мура

«Башня» для Йейтса была не просто символом традиционных ценностей и духовного пути – она была основой его идеологической платформы и миропонимания. «Башня» была «Цитаделью мудрости – образ, уходящий корнями в глубокую древность»: // «В Александрии маяк был, и в Вавилоне стоял // Образ подвижных небес, лунных и солнечных троп корабельный журнал; // Были и башни у Шелли – венценосные силы ума, как он их однажды назвал» (Йейтс, «Кровь и луна», II). В стихотворении «Мои потомки» Йейтс призывает божий гнев на головы грядущих поколений, если те отрекутся от «венценосных сил ума».

В контексте оккультного понимания Таро, Башня Йейтса с её старинной лестницей символизирует «крутой подъём» по дороге Познания.

Ритуалы Сторожевых башен. Израэль Регарди, исследователь Таро и летописец «Золотой Зари», утверждал, что в Ордене существовал ритуал «Открытия Сторожевых Башен», который, судя по его описаниям, принадлежал к церемониальной магии. Не останавливаясь на подробностях ритуала, приведём список атрибутов, которые, по Регарди, использовались в церемонии: «Храм приготовлен следующим образом: Центральный алтарь, на нём Скрижаль Духа, роза, магический меч и Лотосовый жезл. Алтарь Огня на юге, на нём – Скрижаль Огня и Жезл Огня. Алтарь Воды на западе, на нём – Скрижаль Воды и Чаша. Алтарь Воздуха на востоке, на нём – Скрижаль Воздуха и Кинжал. Алтарь Земли на севере, на нём – Скрижаль Земли и Пантакль». Если бы понадобилось выложить перечисленные атрибуты в виде символов, их вполне могли бы заменить соответствующие карты Таро.

Ступени Познания. Маг и Башня. XVI Аркан «Башня» представляет вторую ступеньку по восходящей Лестнице. Со второй ступенькой «вниз» по нисходящей Лестнице соотносится I Аркан «Маг». Кроме того, эти Арканы идут под влиянием 2-го Луча Любви-Мудрости, благодаря чему между ними можно провести некоторые параллели. Можно сказать, что и в Маге, и в Башне поднимается тема построения «здания» ментального представления о мире.

Оккультист и исследователь Таро Ричард Кавендиш называет I Аркан «Жонглёром»: «Это небесный жонглёр, непрестанно подбрасывающий золотые шары жизни, – символ творческой воли Бога и человека. Один – число начала, первопричины, начало цикла, ускорение жизненных процессов. В интерпретации современной психологии Жонглёр – это эго, сознательно направляемая энергия человеческой личности» («Магия Запада»).

В Маге, который относится к первой группе Арканов, идущих под 1-м «большим» Лучом, наш Герой, только недавно вступивший на тропу познавания, ещё только Подмастерье, ученик. Он ещё не набрался опыта и не имеет достаточных компетенций (степени Посвящения), но зато его амбиции «выше крыши». В Башне у нашего Героя уже достаточно опыта и разумения, чтобы правильно оценить свои силы и возможности Мага, а также применять их не хаотично и для развлечения, а последовательно и в созидательных целях. Другими словами – с мудростью и любовью.

2-й Луч Башни. XVI Аркан, согласно последовательности Арканов, соотносится со 2-м Лучом Любви-Мудрости. Энергия 2-го Луча для человека олицетворяет сам процесс познавания. В первых этапах познавания основную работу на себя принимает «Ум», благодаря которому познающая сущность воспринимает и регистрирует импульсы от своих чувственных рецепторов и окружающей среды. Но на это способны и животные. Ум животных опирается на инстинкт. В словарях «инстинкт» определяется как совокупность врождённых потребностей и врождённых программ их удовлетворения, состоящих из пускового сигнала и программы действия, характерных для особей данного вида и возникающих в ответ на внешние и внутренние раздражители. Человек же способен анализировать внешние факторы, приспосабливаясь к ним, самостоятельно развивать свои навыки, расширяя возможности и механизмы познавания. Он обладает не просто умом, а Разумом.

Разум – развитой ум, свойство человека синтезировать полученную информацию в материал опыта познания. Разум – основное, что отличает человека от животного. Не случайно к нему прилагается понятие «Человек разумный» – Homo sapiens sapiens (от латинского: homo, «человек» + sapiens, «мудрый, разумный, рассудительный»). Разум позволяет человеку синтезировать полученную информацию в материал опыта познания. Разум – это локатор, улавливающий информационную энергию на любых диапазонах. Разум – это реальная сила, обладающая сокрушительной энергией, пробивающей любые барьеры, и которую по закону должно использовать в целях Познания.

Одним из аспектов познавания, которым оперирует Разум, является логика.

Логика. Логика – один из механизмов познавания. «Мышление зиждется на строгой последовательности умозаключений, или логике, – пишет Шмаков в «Книге Тота»: Когда человек познаёт путём логики, он опирается целиком на волю своего относительного Эго, на сознательный разум и на опыт …; в силу этого в процессе логического познания человек не только должен тратить силы свои на само его осуществление, но и всё время твёрдо памятовать о конечной цели и в данный момент познавания ей руководствоваться. Ясно, что лишь совершенный человек может совершенно познавать логикой».

Логика – это умение анализировать, способность мышления делать выводы, «умозаключения». Когда говорится о логичном мышлении, подразумевается последовательность утверждений, соответствующая изученным в логике схемам; нелогичное мышление относят к бессвязным рассуждениям с произвольно взятыми аналогиями или стереотипами (см. V. Иерофант). А также логика подразумевает определённые ступенчатые правила мышления, подобные математическим законам, в которых, например, есть слагаемые (исходные данные) и есть сумма (вывод).

Термин «логика» существовал уже в Древней Греции и обозначал «науку о правильном мышлении», «способность к рассуждению».

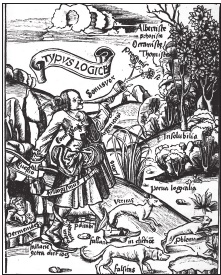

Аллегория логики. На гравюре монаха немецкого картезианского ордена Грегора Рейша изображена аллегория Логики.

Сюжет гравюры автор определил как «Логика представляет её центральные темы», которые символизируют две собаки: veritas («истина») и falsitas («ложь»); сабли – силлогизмы; заяц (problem – «проблема»). Слева в гроте изображён Парменид – греческий философ VI века до н.э., который проложил путь в философию логической аргументации.

Логика. Г. Рейш. Гравюра, 1503 г.

Концепция. Башня, относящаяся к третьей группе Арканов, соединяет в себе энергии 2-го и 3-го Луча. Это указывает на творческий подход к приобретаемым знаниям и опыту.

Стремление познать не только внешний мир и предлагаемые формы, но и понять их механизмы и внутренние законы, создавая логические схемы мироздания. Кстати, обратим внимание на термин «миро+здание», в котором устройство мира ассоциируется с конструкцией знания. По поводу стремления человека проникнуть в тайну мироустройства немецкий философ XVIII века Эммануил Кант замечал: «Человеческий разум так любит строить, что уже много раз возводил башню, однако затем опять разбирал её, чтобы посмотреть, как устроен её фундамент» (Кант. «Пролегомены ко всякой будущей метафизике»).

Вспомним, что было сказано в Маге: «Знания плюс способности дают неординарные возможности, делая мага Мастером». В Башне наш Путник способен взвешанно оценить свои возможности и компетентность, чтобы не только совершать акт Великого делания, но и руководить другими работниками. Он знает, как применить предметы, полученные в Маге, – в Башне они преобразуются в инструменты Мастера. Человек, включивший возможности своего разума, способен не просто принимать информацию, но и анализировать её. Он способен строить и созидать, и делать это не методом проб и ошибок, а разумно, опираясь на знания и технику их применять.