Полная версия:

Код Таро и Практическая Магия. Том III

Формы донжонов весьма разнообразны: есть четырёхугольные, круглые, восьмиугольные, правильные и неправильные многоугольные башни, а также комбинации из нескольких перечисленных форм. Изменение формы донжонов связано с развитием архитектуры и осадной техники. Иногда при постройке донжона строители следовали рельефу местности, например размещая башню на скале неправильной формы.

Донжон, как и все башни, имел стратегическое значение: на его верхней платформе могли располагаться пушки. Его внутренние помещения обычно служили местами хранения оружия, продовольствия и других запасов. В подвале мог быть главный колодец, который иногда служил тюрьмой. Кроме того, донжон имел символическое значение: на нём красовался государственный флаг или стяг феодала.

Внутри стен крепости находились оружейные и продовольственные склады. По верху прокладывались переходы, огороженные забором с проёмами и бойницами. Кроме того, город окружали рвом, который не только усложнял доступ к крепости, но и служил резервуаром для воды. Башни имели дополнительные функции: кроме складов и ворот, обычно оснащённых подъёмным механизмом, они могли служить для подъёма воды (водонапорные башни). Обычно в город вели несколько ворот, над которыми и возводились башни. Но основная их роль была дозорной, сторожевой.

Сторожевые башни. Сторожевые башни опоясывали крепость, и главные из них были ориентированы на четыре стороны света. Они могли быть круглыми или квадратными.

Часовые на сторожевых башнях следили за окрестностями, предупреждая возможные нападения врага и оповещая об этом. В случае какой-либо опасности с башни подавался сигнал – обычно голосовой.

Существовала также факельная система оповещения, которую использовали стражи. Огонь хорошо виден ночью – излюбленное время начала атак. Механизм «факельного телеграфа», как его иногда называют в наше время, опирался на мелькание огня разной длительности сквозь проёмы между зубцами сигнальных башен. Код сигнализации состоял из

24 букв греческого алфавита и передавался примерно таким же образом, как телеграфная система точек-тире. Согласно хроникам древнегреческого историка Полибия, эта система сигнализации была разработана ещё в 450-х годах до н.э. александрийскими инженерами Демоклетом и Клеоксеном.

Башенный сторож. Иллюстрация 1433 г.

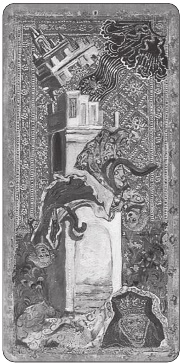

Понятие «сторожевая башня» отошло в прошлое, но в Средневековье оно было весьма актуально. На картах Марсельского Таро обычно изображается именно сторожевая башня.

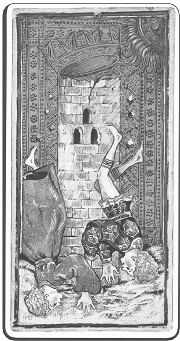

Башня Таро. Сторожевую башню мы видим на карте Таро. Номер XV, проставленный на карте, говорит о том, что она принадлежала к колоде, изготовленной ещё до того, как в них появился Дьявол.

Башня на карте, представляющая собой короткое толстое здание с покатыми стенами и зубчатыми бойницами, сложена из цветных кирпичиков, предваряя будущие башни Марсельского Таро.

Сторожевые башни, стратегически расположенные для защиты потенциальных мест вторжения и жизненно важных объектов, возводились практически по всему Средиземноморью и Европе.

Башня.

Таким образом, Аркан «Башня», выпавший в Раскладе, вполне может интерпретироваться в контексте войны, нападения, необходимости защиты. Но не только. Это ещё и заточение, и тюрьма.

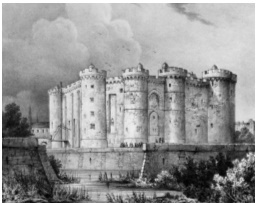

Башня-тюрьма. Пожалуй, самая знаменитая из крепостей – парижская Бастилия. Название Бастилия получила от одной из восьми башен, окружавших Париж. Первоначальным названием башни было Bastille Saint-Antoine – «Бастилия Сан-Антонио».

Интересно, что многим средневековым башням, и не только во Франции, присваивали имена святых, которые, видимо, помогали башням осуществлять их охранительную и защитную функции. Башня постепенно достраивалась и расширялась, к 1382 году приобрела окончательный вид крепости. Крепости не только защищают города от врагов, но во время народных возмущений или междоусобиц в них, в том числе в Бастилии, спасаются короли и другие приближённые к власти лица.

Бастилия. В конце XIV века Бастилия представляла собой монастырскую крепость, которую летописцы того времени называли «благочестивым Святым Антонием, королевским замком» и причисляли её к лучшим парижским зданиям.

Бастилия представляла собою массивное прямоугольное здание, обращённое одной стороной к городу, а другой к предместью, с восемью башнями, небольшим внутренним двором и окружённое широким и глубоким рвом, через который был перекинут висячий мост.

Бастилия. Гравюра конца XVII в.

Свою известность и значимость Бастилия приобрела всё же благодаря тому, что, с одной стороны, долгие годы её башни служили местом заключения; с другой стороны, эта крепость была одним из главных объектов захвата во время народных волнений и революций. В застенках Бастилии обычно содержались государственные преступники, неугодные власти аристократы и даже короли.

Примечательно, что первым заключённым Бастилии был её зодчий Гуго Обрио. Его обвинили в связи с еврейкой и осквернении религиозных святынь. Он отсидел четыре года и был освобождён толпой во время народных волнений в 1381 году.

Самым известным узником Бастилии, в том числе благодаря романам Дюма, является таинственный обладатель «железной маски», личность которого и до сих пор остаётся неразгаданной. Одно из наиболее вероятных предположений, сделанных Вольтером, – это незаконный сын Анны Австрийской, притязаний которого на престол мог справедливо опасаться Людовик XIV. При его правлении Бастилия вступила в наиболее знаменитую свою эпоху, когда громкие процессы над магами, отравителями и фальшивомонетчиками следовали один за другим, пополняя число заключённых. При Людовике XIV ужесточение условий содержания заключённых шло рука об руку с возраставшим произволом власти. В Бастилию стало возможно попасть безо всякой вины, по одному королевскому капризу, а единственным выходом из неё был эшафот.

Тюрьмой служили не только неприступные башни Бастилии – использование башен под тюрьмы и место казни было достаточно распространённым в Средневековье. Кстати, это оправдывает одно из значений, которое тарологи придают XVI Аркану – тюрьма, заключение.

Башни служили «сторожами» не только для преступников. И здесь мы подходим ещё к одной теме, связывающей, казалось бы, два несовместимых понятия – башню и Целомудрие.

Добродетель Башни. Целомудрие. В неканонической ветхозаветной «Книге Премудростей Соломона» говорится: «Если кто любит праведность, плоды её суть добродетели: она научает целомудрию и рассудительности, справедливости и мужеству, полезнее которых ничего нет для людей в жизни» (8,7). Некоторые тарологи Целомудрие ассоциируют с Умеренностью, которую относят к одноимённому XIV Аркану. Но Целомудрие – это отдельная богословская Добродетель. И скорее всего, она относится к Аркану «Башня». Об этом красноречиво свидетельствует карта из колоды Кэри-Йель, также известной как Таро Висконти ди Модроне.

Царская башня. На карте Башня из Таро Кэри-Йель изображены две женщины в богатых одеждах, падающие с башни. Это уже само по себе исключительное явление для иконографии XIV Аркана. Кто стал прототипами этих персонажей? Кто эти особы, на которых обрушился «божий гнев»?

Башня. Таро Кэри-Йель

Дело Нельской башни. В 1314 году во французской королевской семье произошёл страшный скандал, по следам которого было возбуждено дело о супружеской и государственной измене, получившее название – Дело Нельской башни. Обвиняемыми в деле выступали невестки, жёны сыновей короля Филиппа IV Маргарита и Бланка Бургундские, которые завели себе любовников – двух нормандских рыцарей, братьев Готье и Филиппа д’Онэ. Была ещё и третья невестка, Жанна, но ей удалось доказать, что она не участвовала в прелюбодеянии, а только покрывала любовников. Особенно серьёзным было обвинение в отношении Маргариты Бургундской, поскольку любовная связь жены Людовика, наследника трона, ставила под сомнение законность происхождения её потомства, так называемую чистоту филиации (la netteté des filiations), что создавало прямую угрозу династии; поэтому такой адюльтер приравнивался к государственной измене.

Дело было названо по Нельской башне – старой сторожевой башне в Париже на берегу Сены, которой владел король и в которой, по словам обвинения, происходила большая часть прелюбодеяния. Скандал привёл к пыткам и казням любовников принцесс и тюремному заключению невесток Филиппа IV, а также долгосрочным последствиям для всей династии Капетингов. Кстати, скандал в королевском семействе современники Филиппа IV Красивого связывали с проклятием тамплиеров.

Нашумевшее Дело Нельской башни со временем обросло легендами, и много времени спустя в Париже муссировалась история о сластолюбивой королеве Маргарите, по ночам принимавшей в Нельской башне молодых любовников, которых наутро её люди сбрасывали с крыши в Сену, чтобы избежать огласки прелюбодеяния.

Многочисленные пересказы этой истории сделали её весьма популярной – настолько, что её герои вполне могли стать прототипами карты Таро.

История Нельской башни звучит как наставление женщинам или проповедь целомудрия. Это подтверждает изображение коронованного старца в нижнем углу. Прообразом старика на этой карте скорее всего послужил иудейский царь Соломон – олицетворение мудрости и знаний. Как и на других картах этой колоды, старик является приметой Добродетели – в данном случае Целомудрия.

Целомудрие Джотто. Среди фресок Джотто ди Бондоне, находящихся в главном храме Ордена францисканцев – Церкви Сан-Франческо в городе Ассизи, есть аллегорическое изображение Добродетели «S castitas», что в переводе с латыни означает «Святое целомудрие».

В центре рисунка изображена башня с зубчатым завершением, над которой развевается белое полотнище как символ непорочности и духовной чистоты. В башню заключена девушка, олицетворяющая Целомудрие. Она в белых одеждах монахини; ангелы преподносят ей венец в знак благородства души и пальму – символ вознаграждения в Царстве небесном.

Девушка помещена в окно центральной башни крепости, по углам которой расположены ещё четыре сторожевые башни, что согласуется с классической архитектоникой средневековых крепостей. На рисунке все фигуры находятся на фоне крепости: в левой части композиции Святой Франциск с двумя девами помогают пройти в крепость терциарию, минориту и клариссе – представителям трёх ветвей ордена францисканцев; охранников крепости представляют рыцари почтенного возраста, увенчанные нимбами святых в шапочках Ордена францисканцев. На щитах рыцарей изображены кресты, имеющие необычную форму восьмиугольников, о чём будет сказано ниже.

Внизу имеется надпись: «S munditia sfortitudo» – «Святая крепость чистоты». Таким образом, крепость с её сторожевыми башнями представлена аллегорией Целомудрия.

Аллегория Целомудрия. Деталь фрески Джотто Ди Бондоне, 1310 г.

Целомудрие – софросюне. Русский философ-богослов А.Ф. Лосев полагал, что «цело-мудрие», или «умственная целостность», близко по смыслу «софросюне» как единству целостной мудрости и нравственной чистоты. В то же время он указывал, что это не самый точный аналог понятия «софросюне», существенным образом искажающий его смысл, так как синонимами к «целомудрию» служат «непорочность, нетронутость и безгрешность (невинность)».

«Софросюне» происходит от греческого σῶς («соф» – здравый, невредимый, неповреждённый) + ἡ φρήν («фронео» – мыслить, думать). По своему смыслу и этимологии «софросюне» близко к понятию Софии-мудрости. В переводах с древнегреческого на русский язык «целомудрие» заменило греч. ἡ σωφροσύνη («софросини», «софросюне»).

В философском смысле «софросюне» рассматривается как совокупность форм мышления: рассудительность, логика, здравый смысл, используемых человеком в повседневной практической деятельности. «Софросюне» также определяется как самоочевидные принципы разума, направленные на познание, некий общий алгоритм мышления, который присущ всем людям. «Софросюне» обозначает правильное сочетание «мудрости» и «любви», разума и чувств, приводящее к внутренней целостности, гармонии и чистоте.

Гераклит утверждал: «Софросюне величайшая добродетель и мудрость – говорит и творит правду, обращая внимание на природу вещей». У древних философов также нашлись идеи, подходящие для причисления «Софросюне» к богословской Добродетели. Платон писал, что «софросюне» «сдерживает аппетит вожделения», а Аристотель – что она «умеряет чувственные удовольствия согласно требованиям чистого разума». Но, опять же, здесь говорится о законах «чистого разума», по которым должен существовать мир и человек, и который уводит мысли от чувственных наслаждений к работе ума.

Возможно, именно неточность переводов, среди которых есть вторичные, привела к тому, что целомудрие постепенно получило другое смысловое наполнение.

Ещё в Средневековье итальянское Pudicitia, переведённое на русский язык как «целомудрие», включало в себя разнообразные моральные аспекты, такие как «скромность», «стыдливость и непорочность». Эти качества традиционно прилагались к требованиям, предъявляемым девушкам, находившимся в статусе невест. Кроме того, от них требовалось сохранение девственности.

Со временем понятие «целомудрие» сместилось в сторону физиологии. То «целомудрие» (софросюне), в понятие которого изначально заложены представления о девственной природе человека, чистоте помыслов, неподвластных влиянию инстинктов, стало пониматься как полное воздержание от половой жизни. Для монахов это так называемый целибат; для мирян – девственность до брака, либо, уже в браке, сохранение верности своему супругу или супруге. То же произошло и с трактовкой текста из «Притч Соломоновых»: «Скажи мудрости (в греч. переводе – «софросюне»): «Ты сестра моя!» и разум назови родным твоим, чтобы они охраняли тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает слова свои» (Притч. 7:4,5).

Софросина. Как и многие философские идеи, Софросюне имеет аллегорический образ, который ассоциируется с молодой невинной девушкой-невестой, нежной и чистой. Одно из своих художественных воплощений Софросина нашла в одноимённой гравюре художника XVI века Лукаса Кранаха Старшего.

На рисунке изображена женщина, сочетающая в себе не только красоту тела, но и духовное развитие (книга), и волю, символизируемую пышными волосами (см. VIII. Сила), и связь с природой (ядовитые и лечебные растения в руке).

При этом сам термин стал использоваться в женском имени – Софросина (буквально: «благомыслящая»), а на славянском наречии Евфросиния.

Софросина. Лукас Кранах Старший, гравюра, XVI в.

Смещение понятия целомудрия в сторону девственности было поддержано Церковью, благодаря чему в Агиографии появилось около девяти святых и мучениц с именем Евфросиния (Софросина), главной добродетелью которых называлось целомудрие.

Житие Евфросинии. Для примера можно привести первую из списка, св. Евфросинию Александрийскую, время жизни которой отнесли к V веку.

Согласно житию Евфросинии, написанному в X веке Симеоном Метафрастом, по достижении девушкой 18 лет отец решил выдать её замуж. Вместе с отцом девушка поехала в монастырь просить благословения на брак от их духовника, но, увидев монашескую жизнь, захотела посвятить себя Богу. По возвращении домой она начала поститься, раздала свои драгоценности и перестала заботиться о своей внешности. Тайно, воспользовавшись отъездом отца, Евфросиния приняла постриг от бродячего монаха. Боясь, что в женском монастыре она будет обнаружена отцом, Евфросиния в мужской одежде пришла к игумену мужского монастыря, который она посещала вместе с отцом, и назвалась евнухом императорского двора Смарагдом. Игумен принял её, отдал под наставничество монаха Агапита, но из-за красоты «юноши», которая могла смущать монахов, поселил её в отдельной келье, запретив общение с кем-либо, кроме духовного наставника.

Средневековый монастырь – это та же крепость со сторожевыми башнями, в одной из которых Евфросиния в обличии монаха прожила 38 лет и только перед смертью сказала отцу правду о себе, указав, чтобы никто кроме него не подготавливал её тело для погребения. Отец исполнил волю дочери, а затем сам принял постриг и прожил в её келье 10 лет, а скончавшись, был погребён рядом с дочерью.

В мире сказок. Крошечка-Хаврошечка. В ключе этого имени интересно содержание русской народной сказки «Крошечка-Хаврошечка», на которой выросло не одно поколение детей. Хаврошечка – уменьшительное от Хавронья, которое является упрощённым вариантом имени Евфросинья (Феврония, Хавронья).

Главная героиня – добрая, работящая и умная сиротка. В сказке, наполненной символическим смыслом и волшебством, фигурируют три дочери злой мачехи, отличительной особенностью которых является количество их глаз: у первой – один, у второй – два, у третьей – три. Важным персонажем является корова-покровительница. У крестьян – главная кормилица и опора. В результате всех сказочных перипетий из костей коровы вырастает яблоня, плоды которой приносят Хаврошечке счастье. Угостив яблоком молодого барина, как библейская Ева Адама, Хаврошечка выходит за него замуж – получает награду за своё целомудрие.

Девичьи башни. Сторожевые башни-крепости частенько служили тюрьмой для юных девушек. Как известно, в прошлом невест частенько воровали. Да и в наше время среди некоторых народов это не считается зазорным. Женщина была таким же товаром, который следовало выкупать у их хозяина (отца), платить дань (калым). Чтобы уберечь свой «товар», девушку на выданье запирали в башне, если, конечно, таковые имелись.

В Средневековье к сохранению девственности до вступления в брак относились трепетно, так как это играло важную роль не столько в отношении нравственности, сколько в уверенности в чистоте династии. В основном это касалось высокородной знати, в которой дочери были «разменной монетой», позволявшей расширить владения или занять более высокое положение, получить титул и т.п.

Во многих местах земли существуют крепости и башни, овеянные легендами о невинных девушках, томившихся в них. Часто они так и называются – Девичьи башни.

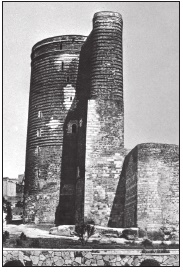

Девичья башня. Одна из легенд сложена о Девичьей башне в городе Баку, построенной предположительно в XII веке. Рассказывают, что шах Масуд влюбился в собственную дочь Лейлу и пожелал на ней жениться, несмотря на запрет инцеста. Пытаясь избавить себя от такой участи и отговорить отца, девушка попросила шаха построить башню и подождать, пока строительство не будет завершено. К слову, в те года строительство такой башни было делом не только сложным и долгим, но ещё довольно дорогим. Поэтому она очень надеялась, что у отца не получится или он передумает. К моменту окончания строительства шах не изменил своего решения, тогда девушка взошла на башню и оттуда бросилась в море вниз головой. Камень, о который царевна разбилась, назвали «Камнем девственницы». Позже девушки, будучи невестами, приносили к нему цветы.

Девичья башня до сих пор является достопримечательностью Баку и находится в юго-восточной части крепости Ичери Шехер (Старый Город). Правда, историки опровергают легенду о назначении башни, считая, что её название «Гыз галасы» (девственная башня) связано с тем, что она никогда не была захвачена неприятелем.

Девичья башня. Баку, XII в.

Легенда о влюблённых. Ещё одна интересная легенда связана с башней в Судаке (Крым), построенной в период между XI и XIII веками. Много веков назад на здешних землях жили древние греки, и башня, стоящая одиноко на вершине скалы, играла роль сторожевой.

Дочь правителя города, прекрасная и грациозная, как и положено, жила в высокой башне. Её руки добивались знатные особы, в том числе славный и богатый Диофант, полководец царя Митридата. Диофант предложил отцу девушки сделку: дочь в обмен на титулы, деньги и уважение. Отец не смог устоять, но поставил условие, что покорить юную красавицу Диофанту придётся самому. Что только не делал Диофант, но девушка оставалась равнодушной к нему. По стечению обстоятельств девушка встретила обычного пастуха и влюбилась в него. В результате различных коллизий влюблённые были разлучены и пастух отправлен в длительное плавание в Грецию. Принцесса ждала его, целыми днями сидя у окна и глядя вдаль. И вот, когда корабль с юношей уже должен был вернуться и причалить к берегу, правитель приказал убить жениха, а тело выбросить за борт, что и было сделано.

Узнав об этом, девушка надела на себя красивую свадебную тунику и тиару, украшенную драгоценными камнями, поднялась на самую вершину своей башни и на глазах Диофанта и отца бросилась вниз. С тех пор башню называют Девичьей.

Обычно все легенды о Девичьих башнях трагичны: надежды героинь разбиты, и сами героини бросаются вниз и разбиваются о камни (варианты – со скалы и в воду). Сюжеты этих легенд вполне согласуются с некоторыми значениями XVI Аркана, особенно если на карте Башня изображены падающие вниз мужчина и женщина.

Влюблённые Башни. Эта карта, добавленная взамен недостающих, в колоду Таро Висконти-Сфорца (Пирпойнт-Морган Бергамо) художниками Луиджи Скапини и Атанасом Атанассовым (издательство «Ло Скарабео»), очень удачно вписалась в канву истории о влюблённых. На карте изображены падающие с башни юноша и девушка, обращённые лицами друг к другу.

«Огонь с неба», как и должно быть в домарсельских картах, исходит от Солнца, на диске которого читаются глифы какого-то языка. Солнце здесь может символизировать «огонь», разрушающий «целомудрие». Фигуры людей на восстановленной карте примечательны тем, что повторяют персонажей с оригинала карты «Влюблённые». Возможно, художники сравнивали эти два Аркана – Башню и Влюблённые.

Башня Влюблённых. Таро Висконти-Сфорца

Влюблённые и Башня. VI и XVI Арканы расположены на противоположных ветках косого креста, являясь «родственными». Поэтому нет ничего удивительного в том, что казалось бы в «сухую» и конструктивную Башню вплетена тема чувств и любовных отношений. К тому же XVI Аркан, принадлежащий к третьей группе, находится под влиянием 3-го Луча Творческой Активности. В то же время содержание этих Арканов в некотором смысле являет собой образец противоположных аспектов одного качества: если в содержании Влюблённых лёгкость, романтика, открытость, игра, то в Башне – скрытность, расчёт и опасность. Выбор во Влюблённых основан на чувствах и эмоциях; в Башне – продуманный и просчитанный. В Башне для обеих сторон чувства не играют роли: со стороны жениха главное приданое; для стороны невесты – статус жениха.

В Башне жених должен проявить аналитические свойства ума, предприимчивость и предваряющий всякое действие расчёт. Об этом свидетельствуют многочисленные сказки и легенды разных народов.

В устной и письменной литературе часто повторяется сюжет, в котором, чтобы привлечь женихов, царь-отец обещает им в приданое «полцарства». Претенденты на руку царевны, вступая в борьбу за руку принцессы, как правило, даже не знают, как выглядит предполагаемая невеста. При этом невесты-принцессы наблюдают за состязанием между женихами из окна высокой башни, подобно аллегорической Софросине Джотто.

Принцам, богатырям и благородным рыцарям предлагается принять участие в состязании за руку царевны. При этом соревнуются они не столько в физической силе, сколько в хитроумии и предприимчивости. В некоторых случаях в роли претендентов выступают «Иваны-дураки», которые непременно превосходят остальных, причём не только благодаря своей сообразительности, но и с помощью волшебства.