Полная версия

Полная версияАлтарь Отечества. Альманах. Том II

Л. П. Рыбакова – член совета президиума Всесоюзного научного медико-технического общества ВНМТО. Сейчас переименовано в Академию медико-технических наук (АМТН) – суть не изменилась. Эта организация объединяет в своем коллективе крупных ученых и специалистов в разных областях медико-технических наук, представителей здравоохранения, изобретателей, разработчиков и производителей медицинской техники. АМТН осуществляет деятельность на стыке медицины и техники.

Л. П. Рыбакова организовала в городе Новороссийске медико-техническое общество с подчинением ВНМТО. В Новороссийске проводились городские и союзные конференции. Новороссийское медико-техническое общество на протяжении многих лет занимало в стране следующее за Москвой и Ленинградом место по качеству работы.

Людмила Платоновна выполняла большую общественную работу: 18 лет на общественных началах была заведующей отделом науки, культуры и здравоохранения городского комитета народного контроля. Девять лет она возглавляла подразделение по контролю за алкогольным состоянием водителей. Неоднократно избиралась членом городского совета. В Высшей школе на философском факультете в отделении пропаганды и агитации Л. П. Рыбакова-Царицына являлась ведущим специалистом.

Рыбакова Людмила Платоновна за многолетний и качественный труд имеет несколько наград. О своих достижениях и регалиях говорит скромно. Людмила Платоновна имеет одно зарегистрированное изобретение. Она – «Отличник здравоохранения», «Отличник гражданской обороны», «Почётный член ВНМТО»; имеет Почетный диплом СЭВ за активное участие и вклад в научно-техническую интеграцию стран СЭВ в области создания медицинской техники, а также за заслуги в организации её производства и внедрения. За выполнение правительственного задания в Португалии она награждена орденом «Дружба народов». Имеет медали за «Доблестный труд» и «Ветеран труда».

По настоящее время Новороссийск с радостью и благодарностью вспоминает Людмилу Платоновну за внесённый ею вклад в оздоровление жителей города.

Е. В. Стеблина (об авторе – см. отдельную главу ниже).Парфений Васильевич Томаш

На перекрёстках судьбы… Справа налево: Отец и Сын.

Как круты дороги фронтовые! Как непредсказуемы встречи! А ведь бывают среди них и счастливые!

На длинных, полыхающих военных дорогах Великой Отечественной в 1944 году на одно мгновение встретились два родных человека: мой дедушка Парфений Васильевич Томаш и совсем-совсем ещё юный отец, Максим Парфеньевич Томаш. Отец и сын! От которых тоже зависела судьба Мира.

Мой дед, Парфений Васильевич, родился 16 июня 1901 года в селе Шапте-Бань Бельцкого уезда. Не стало деда 6 сентября в 1984 году.

Бабушка Довгань Домна Петровна родилась 18 октября 1904 года там же. 13 апреля 1945 года, когда дед был ещё на фронте, бабушки не стало: в то время свирепствовал тиф. Деду отправили телеграмму с извещением о смерти, но так как на телеграмме не было печати, она не дошла до адресата. Дед и отец оставались в неведении до возвращения с фронта.

Судьба была благосклонна к ним: с войны вернулись оба. Правда, ранеными.

Одна-единственная фотография, дорогая реликвия тех огненных лет осталась на всю огромную семью: у деда было шесть сыновей и одна дочь, двенадцать внуков, семнадцать правнуков. Уже и праправнуки пошли. Некоторые из них – парадоксы истории – живут в Германии, Бельгии, Казахстане, Украине, России. И, конечно же, в Молдавии.

Долго родные искали старый фронтовой снимок в своих семейных архивах. И нашли! Нашли военный билет деда! Он был «призван к мобилизации Болотинским РВК в 1944 году 20 апреля в стрелковый полк № 232». Так и воевал он в этом полку до апреля 1945 года.

Вспомнили: дед рассказывал, как в 1944 году, едва выгнали румынских завоевателей с молдавских земель, как взрослых мужчин сразу вызывали в военкоматы: нужно было не просто выгнать врага, а добить!

До деда ушёл в военкомат отец мой. И только со снимком нашли и папин военный билет с короткими сведениями: вначале будущих солдат отправили на военные сборы, а затем – на фронт… С 14 апреля по декабрь 1944 года отец – стрелок 370-Запасного Стрелкового полка. А с декабря 1944 по март 1945 года – стрелок 222 Стрелковой Дивизии…

Уже чеканила свой шаг Победа, врага загоняли в своё логово, пахло весной…

На реке Одра, что в Германии, строили переправы. Стрелок Парфений Томаш также не стоял в стороне. И тут же рядом, на каком-то перекрёстке войны, пересеклись пути отца и сына! Молниеносно нашли фронтового фотографа: на память о встрече! Будет ли ещё новая встреча?! К счастью, она была. А пока их пути снова разошлись… При форсировании реки Одры 1 марта 1945 года мой отец был ранен в ноги: в правую голень и левую стопу. По июнь 1945 года отец находился на излечении в военном госпитале № 4440.

Дорогие мне люди, отец и дед, шагая под взрывами бомб и снарядов, скрежет танков и гул самолётов до самой Германии, принесли нам общую ПОБЕДУ над врагом. Память об этом связывает прочно народы, бывшие когда-то жителями одной огромной страны под названием СССР.

… 1 мая 2011 года. Мне сегодня написал дядя, Дмитрий Томаш (он на полгода старше меня), из Кишинёва:

«Марина! С праздником 1 МАЯ!!! Сегодня – день поминания усопших, поэтому никаких митингов и демонстраций, но 9 мая у нас будут митинги и демонстрация в честь ДНЯ ПОБЕДЫ!!! Настрой людей – боевой. У нас на работе один клиент на своей машине написал: «НА БЕРЛИН», «Т-34», «С ДНЕМ ПОБЕДЫ» и повесил ГЕОРГИЕВСКУЮ ЛЕНТУ. И так везде. Народу не прикажешь. Вот такие сейчас настроения».

Комок в горле. И брызнули слёзы из глаз. Думаю, вы понимаете состояние моей души…

Плывут по небу облака

Плывут по небу облака,Как будто стая лебедей.Спешат они издалекаНавстречу памяти моей.Я открываю патефон,Пластинку старую кручу,И окунаюсь в дивный сон —В нём с удивлением молчу.Салют грохочет над землёйИ фейерверки – там и тут!Пришла Победа к нам весной:Фронтовики домой идут.Мелькнуло милое лицо:То мать ликует и поёт,И на отцовское плечоМеня растерянно кладёт.Плывут над Родиной моейВ пыли солдатские версты,Печаль и радость матерей,Крик возродившейся мечты.30 января 2009. Мария Веселовская-ТомашГригорий Никитович Федоров

Григорий Никитович Фёдоров родился в 1915 году в семье крестьян в селе Головино Лотошинского района Московской области.

До войны работал там же кузнецом. Перед войной переехал в город Красногорск, где поступил на работу на Красногорский механический завод в литейный цех. Сразу после начала войны вышли постановления Совнаркома СССР «О мероприятиях по борьбе с парашютными десантами и диверсантами противника» и «Об охране предприятий и учреждений и создании истребительных батальонов».

Эти документы и послужили основой для создания истребительного батальона в городе Красногорске. Его главной задачей была охрана особо важных объектов в городе и районе и борьба с диверсантами. Батальон являлся структурным подразделением НКВД.

Личный состав батальона был представлен добровольцами из числа рабочих и служащих предприятий города Красногорска. Одним из таких добровольцев был и Г. Н. Фёдоров.

Бойцам истребительного батальона приходилось наблюдать за состоянием района, оповещать население о налётах вражеской авиации. Оказывать помощь в ликвидации последствий бомбардировок, тушить пожары, обезвреживать фугасные бомбы.

С началом генерального наступления немецких войск развернулась масштабная битва за Москву.

В середине октября 1941 года под Москвой сложилась очень тяжёлая обстановка. Над Москвой нависла смертельная угроза. Постановлением СНК все истребительные батальоны из ведения НКВД были переданы в состав войск Московской зоны обороны. Истребительный батальон Красногорского района вошёл в состав 4-ой Московской Стрелковой дивизии. 1-я рота истребительного батальона была придана 5-ому Стрелковому полку и впоследствии стала миномётной. Вот в этом подразделении прошёл миномётчиком всю войну Григорий Фёдоров.

В дальнейшем Григорий Никитович в составе 155-й Стрелковой (бывшая 4-я Московская Стрелковая дивизия) воевал на Калининском фронте, участвовал в боях на Курской дуге. Был тяжело ранен. Войну закончил участником встречи на Эльбе с американцами.

Награждён медалями и орденами.

Надежда Фёдорова, член Союза Художников РФ, племянница Григория Фёдорова, 2011Говорят дети войны

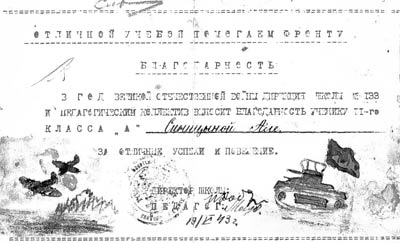

Их семейного архива Алины Григорьевны Винничек.

Ярослав Пичугин. Дети сорок первого

(Владимиру Опойкову)

Кто в мир заглянул наканунеИ позже, в начале войны…В том страшном, не минувшем втуне,А явленном в форме вины,В обрывисто-злом сорок первом,Когда в отступлении шли.И всё, что держалось на нерве,Немецкие танки сожгли.Они под разрывы снарядовУчились прилежно ходить,Для матери были отрадой,Как жизни ведущая нить…И вышагать всё же сумелиЗа грани тех огненных лет,Где снова шинельные елиВсё держат в пространстве ответ.И вот, первозданно седые,Как будто пробившийся свет,Не сдались окрестной гордыне,У них заготовлено «Нет!».Нет – злобе, чиновному сброду,Нет – снова, конечно, войне,Случайному ложному плодуИ смерти, ушедшей во вне…Владимир Григорьевич Лошаков

Чехировская начальная школа Попаснянского р-на Ворошиловградской обл., май 1946 г. 3-й класс. Стоит крайний справа Лошаков В. Г.

Там, на шахте угольной…

(О моём военном детстве)

Этот жаркий июньский день 1941 года в Донбассе мне, пятилетнему мальчишке, хорошо запомнился прежде всего плачем моей мамы и старшей сестры у радиорепродуктора. Обычно о таких радиорепродукторах говорят как о чёрных тарелках, висящих на стене. Нет, в нашем доме он был тоже в виде тарелки, но не чёрной, и не висел на стене, а стоял на столе. Он был весь в зелёных рисунках, с каким-то тропическим лесом, пальмами, слонами, обезьянами. Я любил всё это рассматривать и всё пытался узнать от взрослых, почему оттуда звучит человеческий голос, и где там те дяди и тёти, которые разговаривают, смеются, поют, играют на гармошке, на балалайке и ещё на чём-то. Но взрослые отмахивались от моих вопросов, видимо, потому, что и сами толком не знали, как это объяснить.

Так вот, из этого объекта моего повышенного внимания пришла большая беда, название которой было «война». И эта беда касается всех, раз плачет мама и сестра Уляша, нервно перебирая мозолистыми пальцами, ходит по комнате хмурый отец. И глядя на всё это, я тоже заревел. И меня никто не стал успокаивать. Потом все немного успокоились и потекли дни тревожного ожидания.

Мой отец, Григорий Сергеевич ЛОШАКОВ, 20-летним крестьянским парнем вместе с молодой женой – моей мамой, Агриппиной Павловной ЛОШАКОВОЙ (в девичестве Калашниковой), «вышел в степь донецкую» в далёком 1927 году, и начал работать коногоном, а затем – забойщиком стахановской бригады на шахте № 14 рудника «Тоштовка» треста «Красноармейскуголь» в Попаснянском районе Ворошиловградской (ныне вновь Луганской) области, в 60 км от своей родной деревни Беседовка Ста робел ьского района той же области.

С начала войны и до июня 1942 года отец продолжал работать в качестве десятника эксплуатации (горного мастера) этой шахты. Периодически его вызывали на военные сборы в райвоенкомат, но на фронт не отправляли, а возвращали опять на шахту. В его трудовой книжке, которая как святая реликвия бережно хранится в нашей семье, отмечены вызовы на эти сборы то на месяц, то на две недели, то на неделю.

Шахта № 14 работала и давала уголь до последних дней перед оккупацией Донбасса немецко-фашистскими войсками летом 1942 года. К этому времени наш район стал прифронтовым, и через наш пришахтный посёлок Чехирово шли отступающие части Красной Армии.

Часто наша квартира и двор наполнялись уставшими, запыленными красноармейцами, которые останавливались на ночлег или для краткого отдыха. Глядя на нас, они часто вздыхали, старались развлечь нас шутками, прибаутками, сказками, чем-нибудь угостить – обычно куском колотого сахара-рафинада с прилипшими крошками хлеба и махорки. Запомнился на всю жизнь один весёлый красноармеец, который сажал меня к себе на колени, щекотал своими колючими усами, бодал двумя пальцами в живот и под мой безудержный хохот приговаривал: «Идёт коза рогатая, орешки несёт богатые!». Игра часто заканчивалась моей икоткой, красноармеец угощал меня сахаром и лёгким шлепком отправлял к матери.

Но во время налётов немецкой авиации все куда-то разбегались, а мы всей семьёй вместе с иконой прятались в своём погребе; мама зажигала свечу и усердно молилась. Помню, как несколько раз видел низко летящие немецкие самолёты, которые десятками заходили на бомбёжку соседнего леса, где укрывались части Красной Армии. И от этих самолётов черными точками отделялись и летели вниз сотни авиабомб.

Советское Правительство в условиях смертельной схватки с фашизмом понимало, что «Во время войны уголь не просто топливо. Это танки, это самолёты, это оружие, это снаряды» – газета «Правда», 11 декабря 1942 года (газетная вырезка с этой фразой до сих пор лежит в трудовой книжке отца). Поэтому приказом Верховного Главнокомандующего все кадровые шахтеры, металлурги, химики отзывались с фронта и направлялись в тыл на шахты, рудники, заводы, фабрики для интенсивной работы по обеспечению фронта всем, что необходимо было для разгрома гитлеровских захватчиков.

Не доехали до фронта и кадровые шахтёры Донбасса, с которыми мобилизован был мой отец. В то время, когда был объявлен приказ И. В. Сталина, они находились на формировании кавалерийской воинской части в летних лагерях около города Кирова, и оттуда были мобилизованы для работы на шахтах Мосбасса, Кузбасса, Печерского, Кизеловского и других угольных бассейнов страны. Отец был мобилизован на шахту № 29 треста «Донскойуголь» комбината «Москвауголь», где он с 19 июня 1942 года приступил к работе в качестве горного мастера. Но его семья ничего этого не знала.

После мобилизации отца летом 1942 года связь с ним надолго оборвалась, так как наша мама с тремя детьми оказалась на оккупированной немецкими войсками территории и пережила все ужасы немецкой оккупации. И мы долго не знали, где наш отец, жив ли он, точно также, как и он, долго не знал, живы ли мы, где мы и что с нами.

Так случилось, что наш район оказался на пути главного наступления немецко-фашистских войск на Сталинград. И в этом же районе, на берегах Северского Донца шли ожесточенные бои зимой 1943 года, когда Красная Армия гнала фашистов на запад после их разгрома под Сталинградом. Таким образом, война дважды прокатилась опустошительным огненным валом по этим местам, и в нашем пришахтном посёлке Чехирово после его освобождения от фашистов не осталось ни одного жилого здания.

Мне хорошо помнится, как знойным летним днём 1942 года на улицы нашего шахтёрского посёлка с рёвом вошла колонна открытых немецких грузовиков, загруженных военной амуницией. Сверху на тюках одежды и другого какого-то армейского обмундирования сидели немецкие солдаты в серо-зелёных мундирах с засученными рукавами, играли на губных гармошках и аккордеонах. Мы, голопузая малышня, плескались холодной водой из-под водопроводной колонки (водопровод ещё работал). Увидев немцев, мы под крики наших матерей разбежались по домам, а немцы, весело гогоча, попрыгали с машин, стали раздеваться по пояс и заняли наше место у колонки.

Так я первый раз увидел немецких солдат. С их приходом и взрослые, и дети затаились по домам. Но таиться пришлось не долго. Вскоре начались обходы наших квартир. Почти каждый день в дом заходили группы вооружённых немецких солдат человека по три-четыре. Обычно молча, ничего не спрашивая, проходили в обе комнаты, осматривали их, требовали открыть шкаф и сундук. И забирали всё, что приглянулось: пальто, платья, костюмы, туфли, хромовые сапоги, часы. Таким путём мы лишились многого, в том числе и именных часов, которыми отец был награждён наркомом угольной промышленности западных районов СССР за успехи в стахановском движении.

Однако вскоре первая волна грабежей прекратилась. Во-первых, уже нечего было брать, во-вторых, к нам на постой встал немецкий офицер. Он занял одну из комнат, в другой сгрудилась наша семья. Наш четырёхквартирный одноэтажный дом из природного камня-известняка был одним из лучших в посёлке. Таких было всего пять домов, построенных для стахановцев шахты. Кроме того, было ещё шесть двухэтажных деревянных бараков, а также большое количество частных домов, построенных самими шахтерами в посёлке около шахты, который в просторечии обзывался Шанхаем: «Где живёшь? – На Шанхае!».

Немецкий офицер был у нас на постое больше месяца, и это в какой-то мере оберегало нас от нашествий немецкой солдатни и местных полицаев. Надо отметить, что этот офицер был абсолютно равнодушен к нам – мы для него просто не существовали. И это уже было хорошо. Лишь однажды нашей маме пришлось переживать за нас, когда я заболел и всю ночь кашлял и плакал, не давал спать офицеру. И он в течение ночи несколько раз приходил к нам в комнату, светил мне фонариком в лицо и что-то сердито выговаривал матери, требуя, чтобы она меня успокоила. Потом офицер куда-то исчез, и начались наши самые чёрные дни.

Прежде всего, в конце лета нас выселили в деревянный барак, где мы заняли две пустых комнаты на первом этаже. На новом месте жительства большое внимание к нашей семье стали проявлять местные полицаи. Один из них работал вместе с отцом на шахте, и стал шантажировать мать тем, что он сообщит немцам о том, что наш отец был стахановцем-ударником, семью которого оккупанты обязательно пустят в расход.

Угрожая таким образом, он требовал с неё самогон, деньги, продукты. В преддверии зимы мать проявляла заботу о заготовке картофеля, овощей и других продуктов для семьи на зиму. И всё, что удалось вырастить на своём огороде, складировала в погребе, а также в одной из комнат, где было сложено много тыкв, початков кукурузы, выращенных нами на огороде, а также колосья пшеницы, собранные нами на заброшенных полях прилегающих колхозов. Мать как могла, защищалась от полицая-вымогателя и вынуждена была менять запасенные продукты на самогон, чтобы хотя бы на время заткнуть глотку ненавистному шантажисту.

И уже к началу 1943 года иссякли почти все наши продуктовые запасы, опустел погреб, чему поспособствовали и набеги своих же ворюг-мародёров. И тогда мама принимает рискованное для военного времени решение – бежать от своего преследователя. Она собирает в два заплечных мешка кое-какие наши пожитки. На одни санки сажает шестилетнего сына (т. е. меня), на другие санки – мою трехлетнюю сестру Аню, и вместе со старшей сестрой Юлей (14 лет) среди ночи уводит всю семью из шахтёрского посёлка к дальним родственникам в Лисичанск (теперь – Северо-Донецк), который находится в 15 км от нашего шахтерского посёлка.

Как они с сестрой в пристяжке с гружёными салазками и заплечными мешками прошли эти 15 км по оккупированной фашистами территории, почему их никто не остановил ни ночью, ни днём – до сих пор не понятно. Однако к полудню следующего дня вся семья уже была в безопасности – в доме дальних родственников в Переездной, составной части Лисичанска на берегу Северского Донца.

Правда, об одном из приключений во время этого перехода моя покойная мать часто вспоминала: уже днём на одной из дорожных колдобин санки опрокинулись, и я вывалился из них на дорогу прямо под колёса немецкого мотоциклиста. Мать каким-то чудом успела выхватить меня из-под колёс, а тот даже не сбавил скорости и не оглянулся. У меня осталось лишь смутное воспоминание испуга на белом полотне зимней дороги.

Около двух месяцев прожили мы у наших спасителей, которые делились с нами своими скудными съестными припасами. Толкли кукурузу и жёлуди в домашней ступе, из этой смеси варили подобие супа и пекли на пушечном масле (солидоле) лепёшки. Здесь мы почему-то не видели немцев и даже тогда, когда эта часть Лисичанска стала прифронтовой зоной.

Стояли солнечные зимние дни, город стали часто бомбить и обстреливать снарядами, но, несмотря на запреты матерей, мы с местными мальчишками бегали смотреть на дымящиеся развалины разбомблённых соседних домов. И однажды морозным февральским днём вдруг с большой радостью увидели красноармейца, который в длиннополой шинели шагал по каким-то своим делам вдоль нашей улицы на спуск к берегу Северского Донца. Как я сейчас понимаю, этот солдатик был совсем не бравого вида, может быть, какой-нибудь ездовой. Но его красная звезда на ушанке с опущенными «ушами», длинная наша советская винтовка, ещё более длинная красноармейская шинель родного серого цвета произвели на нас большое впечатление, и мы тут же разбежались по домам с радостной вестью: «Наши пришли!!!».

Так закончилась наша жизнь на оккупированной фашистами территории, на смену которой пришли перипетии последующих военных и послевоенных лет. Спасая семью от зимнего голода и холода, мать решила пробираться в родной Старобельск, вблизи которого в прилегающих деревнях проживала и её, и отцовская многочисленная родня. Было трудное путешествие всей семьей на попутных грузовиках-военных «полуторках» и «ЗИСах» с многочасовым ожиданием попуток на прифронтовых дорогах, с ночёвками вповалку с красноармейцами в придорожных хатах. Расстояние от Лисичанска до Старобельска длиной в 60 км наша семья преодолела за 3 дня, голосуя с бутылкой самогона в руках на зимней дороге.

Запомнились эти зимние солнечные и морозные дни, когда мы замерзали в кузовах военных попутных машин, а над нами высоко в голубом небе серебрилась в лучах солнца «рама» – немецкий двухфюзеляжный самолёт-разведчик. Наши попутчики – красноармейцы, угрюмо посматривали на неё и говорили: «Ну, жди теперь гостей!». И в самом деле, «гости» вскоре появлялись: прилетала группа надсадно гудящих немецких бомбардировщиков, машина останавливалась, все рассыпались по придорожным кюветам и ямам, где мама закрывала нас собою, рядом где-то звонко лязгали залпы зениток. Потом бомбёжка заканчивалась, мы грузились в свою машину и ехали дальше. Было несколько таких бомбёжек, которые, к счастью для нас заканчивались благополучно, а вот для других – гибелью. После бомбёжки наша машина ехала медленно, объезжая горящие автомашины и воронки от авиабомб на полотне дороги.

Вспоминается один эпизод, произошедший с шофёром попутного «ЗИС-5», на котором мы ехали. Его остановил генерал, легковая «ЭМка» (М-1) которого стояла на обочине. Генерал был невысокого роста, в чёрном полушубке и мерлушковой папахе, с раскрасневшимся от мороза и гнева лицом. Выскочивший из нашей машины шофёр с перепуганным лицом вытянулся перед генералом, а тот бил его наотмашь по щекам и что-то кричал. Закончив мордобой, генерал с сопровождающим его офицером сел в легковушку и укатил, а наш шофёр развернул свой «ЗИС-5» и повёз нас обратно.

Как поняла мама и потом нам объяснила, произошло следующее. Кто-то доложил генералу, что шофёры военных грузовиков не останавливаются перед ранеными красноармейцами, голосующими на дорогах и добирающимися на попутках до госпиталей, но охотно берут гражданских попутчиков, голосующих бутылкой самогона. Не обнаружив в кузове нашей машины раненых, а вместо них – гражданских попутчиков, генерал рассвирепел, отлупил шофёра и послал его за 3 ранеными красноармейцами, которых он видел на дороге километров за десять до того места, где он остановил нашу машину. Шофёр забрал раненых бойцов, и снова поехал в сторону Старобельска, но до места назначения мы добрались лишь на следующий день, сменив ещё несколько попутных машин.

Дальше была трудная, но относительно сытая жизнь в прифронтовой украинской деревне Беседовка около Старобельска. Это была родная деревня наших родителей, и многие родственники помогали нам всем, чем могли. Мама и старшая сестра Юля с началом весны стали работать в полевой бригаде местного колхоза. Семья наша жила то у одной, то у другой родни, пока председатель колхоза не выделил для нас жильё в виде заброшенной кладовой с худой крышей и без окон.

Летом 1943 года город Старобельск, набитый частями Красной Армии, часто бомбила немецкая авиация. Обычно это были ночные налёты, во время которых немцы вешали на парашютах осветительные бомбы, и из деревни Беседовки весь город вместе со взрывами авиабомб мы видели, как на ладони. Однако прицельному бомбометанию мешали наши зенитные батареи, стоявшие на горе над соседней деревней Подгоровкой, и остервенело лупившие по невидимым самолётам. Поэтому много бомб попадало в реку Айдар, разделявшую нашу деревню с городом. Утром, вооружившись корзинами, мы со старшей сестрой и с другими жителями деревни Беседовка через лиман (пойму реки) шли на берег Айдара и вылавливали глушённую бомбами рыбу. Часто вся поверхность реки была покрыта мёртвой рыбой, и мы в считанные минуты заполняли корзины и тащились с ними домой.