Полная версия

Полная версияАлтарь Отечества. Альманах. Том II

Мы жили в Замоскворечье, недалеко от электромеханического завода имени Владимира Ильича, который почти с первых дней войны стал изготавливать снаряды для гвардейских миномётов («Катюш»). Рядом находились Чернышевские казармы. Буквально напротив нашего дома расположилась парфюмерная фабрика «Новая Заря» и чуть далее – Московская печатная фабрика «Гознак». Видимо, эти объекты привлекали немцев, потому что, как только 22 июля 1941 года фашистские стервятники начали регулярные налёты на столицу, то уже в первые две недели заполыхали стоявшие по соседству с нами несколько одно – и двухэтажных домов. Промышленные объекты не пострадали, но многие жители погибли, другие лишились крова.

В первые же дни войны возле нашего дома вырыли бомбоубежище, нечто похожее на солдатский блиндаж, покрытое досками и присыпанное землёй. Только вместо лежанок там стояли деревянные лавочки, на которых сидели жители близлежащих домов в ожидании отбоя воздушной тревоги.

20 ноября 1943 года была открыта станция метро «Павелецкая» Горьковско-Замоскворецкой линии, которая, как и другие, использовалась в качестве бомбоубежища. Поскольку немцы, как правило, совершали налёты на Москву ночью, мама с детьми добиралась к этому надёжному месту с вечера, то и дело, со страхом поглядывая на небо, сплошь покрытое аэростатами. Заграждения, производимые на заводе «Каучук» здорово маскировали город, но не сдерживали атак немецких бомбардировщиков. Чтобы не возвращаться со страшным грузом на свои аэродромы, немцы сбрасывали бомбы, где придётся.

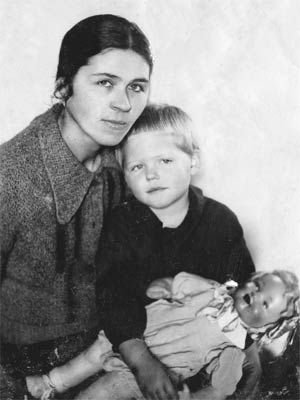

За каждой из сестёр были закреплены определённые обязанности. Старшая сестра Надя брала в руки небольшой чемоданчик с вещами и пакетик с сухарями. Средней сестре доверяли «неприкосновенный запас»: на плечо она вешала сумку от противогаза, наполненную двумя-тремя пачками печенья, чтобы можно было покормить младшую сестру, то есть меня, в случае, если разбомбят наш дом, а в руках держала узел с пелёнками. Ну, а мама прижимала к груди меня, двухлетнего ребёнка, закутанного в как можно большее число одёжек, и документы, включая продовольственные карточки, которые во время войны были дороже дорогого. Так как путь до метро занимал не менее 45 минут в один конец, то, как правило, мы ночевали дома. Мама приставляла к большой металлической кровати стулья и укладывала всех поперёк её, согревая нас своим теплом. Молясь о наших жизнях, она в то же время считала, что лучше погибнуть всем вместе.

Голодали в Москве, как и везде. Сестрёнка Лида ездила на трамвае в Нижние Котлы (тогда это был конец города) и привозила оттуда крапиву, лебеду, сурепку. Мама же вывозила за город свои и папины вещи, на которые можно было что-то выменять из продуктов. О мясных продуктах приходилось лишь мечтать. Однажды по продовольственным карточкам выдали кровяную колбасу. Мама аккуратно поделила её на три части (к счастью, я ещё была мала для такого «блюда»). Запах колбасы привлёк внимание кошки, она как будто ожидала счастливого момента. И ей повезло. Лида нечаянно уронила свой кусок, кошка мигом вцепилась в него и скрылась под кроватью. Сестричка ринулась за ней. Мама еле вытащила её оттуда и практически спасла, отдав свою долю. Разъярённое голодное животное готово было драться за свою добычу насмерть.

А я с двух лет грезила о «большой булоче» (именно так я произносила название хлеба).

На летний период сестёр отправляли в трудовые лагеря, объясняя, что они могут помочь солдатам поскорее расправиться с ненавистным врагом. Дети собирали в лесу щавель, грибы, лекарственные травы, вязали берёзовые веники. Помогали колхозу в прополке картофельных гряд, а зимой совмещали учёбу в школе с шефством над ранеными солдатами, которые находились на излечении в госпитале.

Если воспоминания о днях, пережитых в годы войны, я по малолетству писала в основном по рассказам сестёр и покойных родителей, то праздничный победный салют запомнила навсегда, хотя мне было неполных четыре года. Я сидела на папиных плечах (его к тому времени комиссовали по болезни и он успел поработать по восстановлению Сталинградского тракторного завода). Когда в честь победителей загремели залпы сотен орудий, восторгу моему не было предела: я со всеми кричала «ура! ура!». Всю войну женская часть нашей семьи провела в родном городе. Если бы жизнь повернулась иначе, мы могли бы вместе со всеми москвичами погибнуть в затопленной столице. Но пришла долгожданная Победа, и я подсознательно горжусь тем, что моя семья не покинула Москву в тяжёлые для неё дни 1941 года и вплоть до окончания войны.

Наконец-то, мир пришёл на нашу благословенную землю, и жизнь потекла по спокойному руслу. Папа занял должность заместителя директора Московского завода по ремонту высокоточного оборудования, старшая сестра пошла работать на фабрику «Гознак», а средняя поступила в финансовый техникум. К азам образования приобщилась и я: в 1948 году перешагнула порог 553-ей школы, где встретила подругу на всю жизнь. Фамилия её тоже была Цветкова, а звали Галей. Выйдя замуж, стали Раисой Лунёвой и Галиной Лисицыной, но дружба наша крепчает год от года, и мы гордимся этим.

Вот со страницы фотоальбома глядит на меня восьмилетняя девчушка с аккуратно заплетёнными светлыми косичками в любовно сшитой мамой школьной форме. Белая сумка через плечо и повязка с красным крестом на рукаве напоминают о моей первой общественной работе – классной санитарки. Война окончилась, но забота о чистоте рук (а главное – «душ») прочно вошла в нашу жизнь.

Рая в школьные годы.

Внизу фотографии надпись: «1949–1950 г.г. Хорошая ученица школы № 553 гор. Москвы». Это благодарность моим родителям. В то время я и не помышляла о своей будущей профессии. И до сих пор не уверена, отважилась бы когда-нибудь стать журналистом, если бы ни случай.

В 1954 году я перешла в только что построенную 729 школу. Многие юные москвичи вернулись из эвакуации, и школ, с учетом порушенных в годы войны, не хватало. Моим учителем русского языка и литературы стала Маргарита Даниловна Миринская. Эти предметы всегда были для меня самыми любимыми, а особенно сочинения на свободную тему.

Однажды Маргарита Даниловна предложила нам тему на выбор: «За что я люблю свою маму… папу… сестру… брата… подругу…?». Я писала о маме. И вердикт учительницы потряс маму: Маргарита Даниловна сказала, что из меня получится хороший журналист. Когда мы в семье обсуждали эту тему, она мне представлялась какой-то заоблачной, тем более что в это время я стала терять слух (война все же достала и меня), а по окончании десятилетки тяжело заболела и даже получила инвалидность. Но молодость брала своё.

Поступила на работу в то время ещё засекреченное, а ныне известное объединение, в которое входили Государственный оптический завод и ЦКБ «Геофизика». Жизнь забурлила. В гости к заводчанам частенько приезжали летчики-космонавты В. Быковский, П. Климук, Г. Шонин, Г. Титов, В. Шаталов и др. Это для их космических кораблей готовили продукцию наши мастера.

С трепетом снимаю с полки книгу «Здравствуй, Вселенная» Валерия Быковского и Валентины Николаевой-Терешковой, где рукой В. Быковского аккуратно выведено: «Цветковой Рае с пожеланием всего самого хорошего в жизни. 26.06.73 г.». А на стене – фотография, запечатлевшая нас на открытии одной из смен заводского пионерского лагеря «Алмаз».

Ещё одна ценная для меня реликвия: почтовые марки, выпущенные к 15-летию космической эры. Они выполнены по рисункам лётчика-космонавта А. Леонова. На них автограф его коллеги Петра Климука.

В заводском клубе «Алмаз», а затем и за праздничным столом по случаю очередного «Дня Радио» я поближе познакомилась с дикторами радио и телевидения Ю. Левитаном, который в гитлеровском «расстрельном» списке значился под первым номером, С. Моргуновой и И. Кирилловым. К этому времени я уже училась на факультете журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова и работала ответственным редактором заводского радиовещания. В 1971 году защитила диплом. На следующий год была принята в Союз журналистов СССР (ныне России).

В пионерском лагере «Алмаз»

Война жёстко прошлась по нашему поколению. Может, и не случайно темой своей дипломной работы я выбрала «Из истории сатирических журналов и листков периода Великой Отечественной войны». Мне хотелось подтвердить слова Александра ТВАРДОВСКОГО:

– Жить без пищи можно сутки,Можно больше, но поройНа войне одной минуткиНе прожить без прибаутки,Шутки самой немудрой.Кстати, легендарным «Катюшам» в сатирическом журнале «Залп» были посвящены такие частушки бойца ПАВЛЕНКО:

– Эльза Фрицу напевала.Долго жить ему желала.Если «Катя» запоёт,Фриц и дня не проживёт.А вот стихи, опубликованные в сатирическом журнале «Перекрёстным огнём»:

– Наш народ непобедимый,Нам Отчизна дорога —Фронт и тыл у нас едины,Вместе бьют они врага.Шлёт народ на фронт подарки:Самолёты, пушки, танки.От такого от подаркаНа морозе немцам жарко.…Оборону укрепляемВсё для фронта посылаем.Охнул немец: «Ошень плох!».От «подарков» наших сдох.И сатирой на фронтах решался бой. Тема к моменту работы над дипломом (1971 год) была мало изучена, и мне предложили остаться в аспирантуре. Но любовь к журналистике победила.

Познание жизни и души человеческой для работников средств массовой информации большая радость, и я продолжила работу на любимом предприятии.

Помимо редакционной коллегии, мне удалось собрать большой рабкоровский актив, в который вошли талантливые и неравнодушные люди. Заводское радиовещание отражало все стороны жизни предприятия. Информация о партийной, профсоюзной и комсомольской деятельности, производственных достижениях, интервью, рассказы и очерки о знатных рабочих, разработчиках, конструкторах, исследователях нашего замечательного коллектива. Разве это не радость писать о такой сплочённой семье? Я вспоминаю об этом и сегодня.

Когда по стране прозвучал призыв наладить производство товаров народного потребления, где их ранее не выпускали, на предприятии был специально создан отдел нестандартного оборудования. Завод приступил к разработке и выпуску медицинских конструкций, которые вошли затем в комплекс «искусственная почка», спасшая или продлившая жизнь многим людям.

Военная тематика никогда не покидала страниц нашей радиогазеты. Леонард КАРПИСОНОВ по окончании школы авиационных специалистов был направлен в полк «Нормандия», который базировался на берегах Немана и впоследствии решением советского правительства стал именоваться «Нормандия-Неман». Война, наконец, вышла за пределы Советского Союза, готовилось наступление на Восточную Пруссию. Кстати, французы с первых дней создания своего полка предпочли советские самолёты американским и английским. И хотя советские парни не участвовали непосредственно в боях, они знали: успехи французских лётчиков в небе в немалой степени зависят от работы технических советских специалистов. Эту общую победу разделил со всеми и Карписонов.

А о подвиге Виктора ЮШКОВА дети из ГДР читали в своей немецкой хрестоматии. Это случилось уже после войны. В 1954 году Виктор выполнял в Германии священный долг солдата в группе советских войск по охране интересов дружественного государства.

Однажды над городом Плауэном, где служил сержант Юшков, взыгралась стихия. Река Вейсе Эльстер могучими волнами сметала деревянные мосты и грозно несла свои воды к плотине. Брёвна разрушенных мостов становились стенобитными орудиями. Виктор не растерялся, бросился в реку и стал связывать брёвна в плоты, а находившиеся на берегу люди вытаскивали их на берег. Так была спасена плотина на реке Вейсе, а значит, и сам город Плауэн.

Через несколько лет немецкие дети с учительницей разыскали героя и многие годы переписывались с Виктором Юшковым.

Вот такие люди трудились на нашем прославленном предприятии! И для себя я считаю, этот период творческой деятельности самым интересным и плодотворным. Во-первых, потому, что в низовой печати журналист не имеет права вести одну какую-то тему. Он просто обязан быть всеяден, специализироваться во всех областях, включая политику, экономику, производство и заканчивая спортом, культурой, и даже общением с детьми. Микрофон многих пугает, и потому нужны большой такт и умение, чтобы убедить человека пообщаться с репортером, а в итоге – и со всеми радиослушателями. И, во-вторых, реакция на передачи звучит мгновенно: здесь уже помогал телефон.

Одно было плохо: материалы с закрытого предприятия я не имела права публиковать в открытой прессе. А журналисты буквально требовали от меня выхода в большой эфир. В итоге я стала нештатным корреспондентом Московского городского радио, а главным жанром для меня стал очерк.

В 1970 году мой труд был отмечен медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, в 2001 и 2010 годах мне вручили Почётную грамоту «За большой вклад в российскую журналистику», а в 2003 году наградили Почётным знаком «Российская пресса. 300 лет».

Сегодня я вхожу в состав Объединённого Совета ветеранов Союза журналистов РФ, ядро которого составляют военные корреспонденты. Общаясь с ними, особенно остро осознаёшь, почему в этой страшной войне победил именно наш народ. Пройдя тяжёлые фронтовые дороги, хлебнув послевоенного лиха, преодолевая испытания в наше нелегкое время, они по-прежнему бодры, полны сил и энергии. Желание поделиться с нынешней и будущей Россией воспоминаниями о Великой Отечественной войне подвигло их на составление и издание десятитомника «Живая память». В последнем томе опубликован и мой рассказ «Так мы жили» по воспоминаниям мамы и сестёр, которым к началу войны исполнилось 9 и 11 лет. Папа в это время, будучи высококлассным специалистом, воевал старшим техником на подводной лодке на Северном флоте.

Кроме того, я работаю в Фонде «Маршал Жуков Г. К.», который был создан в 1983 году по инициативе и под руководством старшей дочери маршала Маргариты Георгиевны, к сожалению, ныне покойной. Мы, её единомышленники, продвигаем в жизнь идеи и взгляды Георгия Константиновича, делаем всё, чтобы нынешнее и будущие поколения гордились своими предками, которые из страшных и суровых испытаний 1941–1945 годов вышли не побеждёнными, а победителями. Мы за то, чтобы не было очернено имя великого сына нашей Родины.

В 2007 году в числе шести человек я вошла и инициативную группу по созданию Общественной организации «Дети Великой Отечественной войны» города Москвы. 17 апреля 2008 года стало днём рождения нашего содружества.

На долю этого поколения выпало счастье быть сыновьями и дочерьми тех, кто, не колеблясь, встал на защиту нашей Родины в тяжелейшие для неё годы с 1941 по 1945. Наравне со взрослыми они пережили все тяготы военного лихолетья: эвакуацию, оккупацию, бомбёжки, голод, холод, гибель родных и близких, потерю жилищ.

Дети защитников Родины рука об руку с отцами-победителями восстанавливали разрушенное хозяйство страны, закладывая прочный фундамент для её дальнейшего процветания. И сегодня мы просто обязаны продолжить славные традиции участников и ветеранов Великой Отечественной войны по увековечиванию честного, а не перевёрнутого представления о героическом сражении советского народа за свободу и независимость своей страны, а также за освобождение народов, оккупированных фашистами. Поколения, идущие нам на смену, должны знать всю правду о войне и послевоенном времени.

Редеют ряды участников, ветеранов и детей войны. И так хочется, чтобы слёзы не туманили их глаза, а надежда светилась на лицах.

Раиса Сергеевна ЛУНЁВА, член Объединённого Совета ветеранов Союза журналистов РФ, зам. председателя РОО «Дети Великой Отечественной войны» города МосквыВладимир Ильич Лущенко

Володе 10 лет.

Советская электроэнергетика была уникальна…

Когда я впервые перешагнула порог квартиры Владимира Ильича Лущенко, то поначалу растерялась: такое впечатление, что попала в книгохранилище. Совершенно очевидно, что главные хозяева в этом доме – книги, журналы и газеты, а мебель – просто приложение к ним. Как журналист, я была рада знакомству с таким почитателем литературы, хотя исподволь и почувствовала недоверие: неужели успевает всё это прочитать, или хотя бы пролистать? Оказалось, сомнения мои были напрасны. Владимир Ильич в этом деле настоящий уникум.

Он удивительный собеседник, круг его интересов настолько разносторонен, что невольно поражаешься, как он может всё это запомнить? Интерес к энергетике у Лущенко вне конкуренции, это его любовь и боль одновременно. Им написаны десятки статей по энергореформе отрасли. В них не только критика, в них конкретные предложения, которые позволили бы вернуть страну в число энергетических лидеров. Политику, экономику и историю тоже нельзя причислить к простому любопытству. Книги он по сей день приобретает толковые, серьёзные, изучает их, как привык в институте, подчёркивая отдельные слова, а то и выделяя целые абзацы. Неравнодушен к словарям, книгам по искусству, обожает литературу про актёров. Более полувека проживает в Москве, но свою малую Родину, соловьиную Курскую область и город Дмитриев, расположенный в 160 км от областного центра, не забывает. Наведывается туда ежегодно, за исключением двух последних лет, которые по вине горе-водителя, вынужден был провести в больницах и дома, потому что на костылях особенно не разбежишься. А ведь по характеру – это неугомонный, подвижный, весёлый и неунывающий человек. В этот тяжёлый для него период книги стали самыми дорогими и незаменимыми друзьями.

Прежде чем рассказать о своей семье и себе, Владимир Ильич с упоением вспоминает историю своего края. Ещё задолго до Рюрика, по словам Татищева В. Н., Курская земля имела свою государственность. Она с честью справлялась со своим назначением: быть стражем рубежей Руси от кочевников южных степей. Первыми врагов встречали курские городки, и не случайно, повелением Екатерины Великой, в основу герба каждого уездного города был взят «щит».

Много крови пролилось на этой благословенной земле. Были и крестьянские волнения, и контрреволюционные мятежи. Но война с фашистской Германией стала самой жестокой и многострадальной.

С середины 1942 года вся Курская область оказалась оккупированной врагом. Немцы старались вывезти как можно больше богатства. Эшелоны с награбленным имуществом, промышленными и продовольственными товарами, торопились в сторону Германии. Фашисты не гнушались вывозить даже знаменитый чернозём.

Гитлеровцы чётко руководствовались установкой: всех непокорных уничтожить. Людей убивали, мучили, сжигали заживо, вешали. Очевидцем жестоких казней стал и четырёхлетний Володя. 70 лет прошло с той поры, а он по сей день без слёз не может вспоминать виселицы, на которых покачивались трупы его земляков. Снимать их из петель не разрешалось до особого распоряжения фашистов. Помимо 2000 военнопленных, оккупанты в родном Володином городе уничтожили 350 стариков, женщин и детей. На пепелище каждого дома клали дощечку, на которой руками изуверов было написано: «Мстим за саботаж германскому командованию и за связь с партизанами».

Немцы во время казней сгоняли из домов всех жителей, включая детей. Они думали, что посеют в сердцах людей страх перед ними, заставят преклониться перед их силой. Но захватчики просчитались: партизанское движение ширилось с каждым днём. Дмитриевский партизанский отряд один из первых в начале октября вступил в соприкосновение с захватчиками. Среди них был и Володин отец.

Илья Акимович ЛУЩЕНКО и его жена Пелагея Илларионовна – родители мальчика и двух его сестёр – выходцы из крестьянских семей. Коренной житель села Меньшикова, Илья Акимович долгое время возглавлял сельский Совет, пока семья не перебралась в город Дмитриев. В феврале 1943 года, когда Дмитриев был освобождён от оккупантов, участнику Гражданской и Великой Отечественной войн доверили пост коменданта города. Пригодились его крестьянские хватка, смекалка и трудолюбие, умение ладить с людьми. Вопросы-то по тем временам приходилось решать непростые: обеспечивать земляков жильём и продуктами, налаживать обучение детей в школе, поддерживать контакт с советскими воинами, которые готовились к боям на «Курской дуге»…

Солдаты размещались рядом с родительским домом Володи, и потому его с любовью привечали бойцы. Иной раз баловали и едой. Но самым большим подарком для 5-летнего мальчугана был настоящий, боевой, правда, женский, пистолет, но зато как раз по его руке. Володя положил его под подушку и заснул в полном блаженстве от счастья, что проснётся настоящим солдатом. Но родители, конечно, исхитрились незаметно вытащить у сына опасную «игрушку». С такой потерей мальчишка долго не мог смириться…

По окончании войны отец возглавил предприятие «Красный торфяник». Володя же в это время усиленно занимался в школе, потому что цель его дальнейшей жизни была определена давно: он мечтал стать инженером. И два года после окончания школы специально потратил на приобретение «рабочей закалки» – потрудился разнорабочим, а затем токарем и электросварщиком на ремонтном заводе.

Желание, к которому так стремился Лущенко-младший, сбылось: он стал студентом теплоэнергетического факультета Московского энергетического института. Всё-таки лишний раз убеждаешься: ничто не происходит случайно. От самого Владимира Ильича исходят тепло и свет. Он мягок и честен с друзьями, которых у него немало. Многие из них – коллеги по работе: шутка ли – трудовой стаж у Лущенко 40 лет.

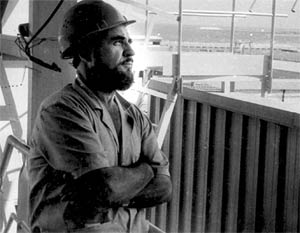

В деле он настойчив и даже упрям, и потому, как специалист, бесценен. Ветеран труда, советник РФ 3-его класса, Заслуженный работник РАО «ЕЭС России», Заслуженный энергетик Российской Федерации – таков послужной список Владимира Ильича. Он непосредственно участвовал в создании 7 электростанций федерального значения. Его труд отмечен государственными наградами.

Лущенко с гордостью рассказывает об отрасли, которой отдал свою жизнь. После института он трудился на стройках Москвы – ТЭЦ-11, ТЭЦ-22 и ТЭЦ-23. Строил Нижнекамскую ТЭЦ, ТЭЦ КамАЗа, Заинску ГРЭС в Татарстане. Проектировал Ново-Воронежскую АЭС. Разрабатывал сетевые графики на строительстве Волжского автогиганта (ВАЗ), Костромской ГРЭС. В 1984–90 годах работал начальником отдела по строительству тепловых и атомных электростанций, курировал КАТЭК – Березовскую ГРЭС. Руководил отделом и выпуском ежемесячных отчётов по анализу производственно-хозяйственной деятельности Минэнерго СССР, сотрудничал с Госпланом СССР по разработке и взаимодействию отраслевой автоматизированной системы управления «ОАСУ-Энергия» и автоматизированной системы плановых расчётов АСПР-Госплан СССР. Исколесил почти всю страну, строя, проектируя и эксплуатируя тепловые, а затем атомные электростанции. Довелось поработать и в Алжире. Закончил свою трудовую деятельность Владимир Ильич в Министерстве Российской Федерации по делам содружества независимых государств, перейдя сюда из Минэнерго СССР. Развал Советского Союза не давал морального права прекратить уже начатое строительство электростанций, которые теперь находились как бы на чужой территории.

На Ангаре.

Перестройка резко ударила по энергетике. Эффективной системы управления отраслью, по мнению В. И. Лущенко, создать не удалось:

– Советская электроэнергетика была уникальна, функционировала как единая энергосистема страны, исключала возможность аварий, которые имели место на Западе и, к сожалению, теперь в России. Единая энергосистема имела многие преимущества: оптимальные перетоки, балансированное использование пиковых мощностей, общий резерв мощностей, оптимальный режим работы крупных блоков ТЭЦ и АЭС с экономией топлива. Принятые законы по электроэнергетике лишают государство прав влиять на важнейшую отрасль жизнеобеспечения, так как эти законы защищают только интересы производителя и продавца электроэнергии, но не потребителей. Всё это затуманивается системой ложных целей, при этом энергетика становится сферой бизнеса, основной задачей которой является достижение максимальной прибыли. В настоящее время в энергетике отсутствует ответственность за безопасную работу генерирующих объектов и распределительных сетей. Сегодня отсутствует само понимание слова «ответственность», и это вызывает особую тревогу.