Полная версия

Полная версияАлтарь Отечества. Альманах. Том II

С 1945 г. стали возвращаться жильцы дома из эвакуации и с фронта. С фронта вернулись не все. Не вернулись отцы моих сверстников Тани Титовой, Славы Мартынова, Славы Шухтерова, Вити Батыгина. Без ноги из госпиталя в 1944 г. вернулся Ксенофонт Кузьмич ЯМАНУШКОВ – отец моей лучшей подруги Нади. В семью Мнёвых пришла весть о зяте Евгении Дмитриевны, муже Зинаиды. Он был ранен, попал в плен. Из концлагеря его освободили в 1945 г., осудили и отправили в Карелию на лесозаготовки. Лена радовалась: «Папа не пропал без вести, он жив!». Её папа вернулся в середине 50-х.

День Победы – 9 мая – не был праздничным днём до 1965 года. Это был рабочий день, если не приходился на воскресенье. Но тост «За победу!» провозглашался всегда на любых праздниках, всегда, когда собирались гости. Потом вспоминали погибших друзей.

Говорить о войне папа не любил. Если спрашивали: «Как было на фронте?», он отвечал одним словом: «Трудно». Слушаю воспоминания участников войны, читаю о войне, смотрю документальные и художественные фильмы о войне и всё больше понимаю, какое это ёмкое слово – трудно. И понять всю его полноту может, наверное, только тот, кто на себе испытал все тяготы и трудности войны.

Из Германии папа привёз подарки маме и мне. Мне – куклу, которая будто бы плакала, когда ей нажимали на кнопочку в животе. Звалась кукла «Говорящая Ира». Кроме подарков, он привёз трофейный пистолет и спрятал его в дровах в нашем сарае. Мама боялась, что кто-нибудь узнает и, как она говорила, «донесёт». Однажды поздно вечером они выбросили пистолет в Москву-реку.

Жизнь постепенно налаживалась. Из эвакуации вернулся институт, папа и мама вновь стали в нём работать.

Мама всегда следила за нашей одеждой, чтобы все трое выглядели, по её выражению, «достойно», вещей много не было. У папы – один костюм, как правило, тёмно-серый, несколько рубашек, что-нибудь тёплое, чтобы поддеть под пиджак зимой, и два галстука. Папа не любил галстуки и надевал только, если вызывали в министерство. Поэтому один галстук висел дома в шкафу, а второй лежал в ящике стола на работе.

Продолжилась дружба с Захаровыми. Они жили в посёлке, в новом доме, построенном специально для сотрудников института, в котором работал дядя Миша. К ним надо было ехать на трамвае, потом на троллейбусе, потом опять на трамвае. Этот трамвай ходил редко, по одной колее от троллейбусного круга до посёлка и обратно. Два вагона всегда были полны-полнёхоньки. На дорогу уходило часа три в один конец. Поэтому тётя Шура с Ритой ездили к нам очень редко, а дядю Мишу трудности дороги не пугали.

Не помню, что папа любил читать. Мне кажется, он читал то, что попадалось под руку, и газету «Правда». Эту газету надо было обязательно выписывать, и по ней еженедельно в отделах института проводили политинформации. Ещё мы выписывали журналы «Вокруг света», «Новый мир», «Роман-газета», «Иностранная литература». Папа читал, из «Иностранной литературы» вырезал романы и повести и отдавал в институтскую переплётную мастерскую. Эти сборники сохранились. В кино и театр он не любил ходить, наверное, из-за плохого слуха. Но если и приходилось идти с приехавшими в Москву родственниками, то-только в Малый.

Анатолий Иванович Мнёв, радиоинженер, однажды принёс домой ящик, сказал: «Это – Премия». Премией оказался первый телевизор советского времени «КВН-49» чёрно-белый с малюсеньким экраном. Аббревиатура КВН составлена из первых букв фамилий его основных конструкторов Кенигсона, Варшавского и Николаевского. Позже к телевизору была прикреплена увеличительная линза. Поначалу у экрана КВН собиралась вся квартира, смотрели всё подряд, дивились и с возросшим уважением смотрели на всю семью Мнёвых. Несколько лет спустя папа тоже пришёл с «ящиком», это был телевизор второго поколения «Ленинград Т-2» 1951 года выпуска, в котором помимо телевизора был радиоприёмник и проигрыватель грампластинок, поэтому патефон было решено продать. На толкучке папа поставил его рядом с собой и пока торговался с потенциальным покупателем, патефон, по папиному выражению, «умыкнули».

Казначеем в семье была мама. Все заработанные деньги складывались вместе. Папа относился к деньгам спокойно, полностью полагаясь на мамин хозяйственный опыт.

Если папа входил в комнату со смущенной улыбкой, держа руки за спиной, (мама называла это состояние «наивным»), значит, он получил премию и принёс подарок. Часто это были конфеты, торт или пирожные. Папа любил пирожные «эклер» и «наполеон». Были и большие подарки: хрустальная ваза для фруктов в виде ладьи, золотая брошь маме, швейная машинка, о которой я даже и не мечтала. Учась в институте, я на руках шила себе блузки из ситцевых или шёлковых старых папиных рубашек, которые маме жалко было выбрасывать или пускать на тряпки. Свой первый фотоаппарат папа сменил на ФЭД, а позже, тоже на премиальные, купил себе «Зенит», а мне «Смену», купил фотоувеличитель. Плёнки он проявлял сам, а печатали фотографии мы вместе. Очень волнительными были мгновения, когда на белых прямоугольничках фотобумаги появлялись знакомые лица или чем-то памятные места. Конечно, фотографии были далеко не высокохудожественные, но с помощью фотоувеличителя можно было изменить размер изображения, напечатать часть кадра, сделать фото более светлым или часть затемнить. Словом, мы экспериментировали и творили.

Мама была права, говоря о состоянии наивности папы, приносящего подарки. Но мне помнится, что это состояние, то есть состояние смущённости, детской чистой наивности проявлялось у него в разных жизненных ситуациях. Пожалуй, он был похож на главного героя романа Бориса Васильева «Не стреляйте в белых лебедей», которого прекрасно, на мой взгляд, сыграл С. Любшин в фильме режиссёра Р. Нахапетова. Похож не внешне, не поступками, не судьбой, а похож именно состоянием души.

Папа не был словоохотлив, скорее он был молчуном, скороспелых решений не принимал, обдумывал. Поэтому, когда мама сердилась на него, называла «пыхтерь» или «тугодум», а ещё-«чалдон». На «пыхтеря» и «тугодума» он обижался («опять ты меня шпыняешь»), а от «чалдона» приходил в весёлое расположение духа, смеялся и подмигивал мне. Он был совсем неконфликтный, правдолюбец, несправедливость его возмущала. Дома родители обсуждали разные конфликтные ситуации, возникавшие между сотрудниками. Папа был на стороне обиженных сослуживцев, говорил, что пойдет в министерство, покажет-докажет, а мама напоминала о каком-то довоенном случае, когда заступничество в виде письменной жалобы сотрудников в министерство ни к чему не привело, только всем писавшим пригрозили увольнением. По-видимому, эта черта его характера была известна в институте, поэтому дважды его выбирали народным заседателем в районный суд Пролетарского района. В пятидесятые годы в судах гражданские дела вели судья и два народных заседателя, которые избирались на собраниях по месту работы сроком на 2,5 года. Это была как бы общественная нагрузка, но с отрывом от работы на несколько дней несколько раз в год.

В первые годы после войны работы в институте было много, у папы за два года накопился отпуск, и по требованию профкома директор института отпустил его в отпуск на два месяца, но с условием оставить адрес, если он куда-то уедет. Папа оставил адрес фронтового друга, который жил в г. Ессентуки и приглашал к себе погостить. По дороге к нему заехали в Анапу – к морю, жёлтому, мелкому песку и жёлтым крупным и сладким абрикосам. Купались, загорали, ходили на высокий берег, где волны с шумом разбивались о камни, там было очень живописно. В эту поездку папа почему-то фотоаппарат не взял. Потом поехали в Ессентуки, папин друг сопровождал нас в поездках в Пятигорск и Минеральные Воды. Но папин отпуск длился всего месяц, пришла телеграмма со срочным вызовом на работу. Вздохнули, с сожалением попрощались с Кавказом и вернулись в Москву.

Прекрасная была поездка. Одна из самых лучших в моей жизни. На следующий год папин сотрудник уговорил его поехать в деревню под Орлом на вишни и ранние яблоки. Поехали все вместе. Папа сплёл из веток ивы корчагу, ставил её на ночь под берег реки, мечтал, что поймается большая рыбина, но утром доставал из корчаги рыбёшек – мелочь, приносил домой и просил, чтобы мама их чистила. Мама чистила. Мелкие и скользкие, они падали на землю к величайшей радости кота и к великому огорчению рыболова. Жили мы в горнице пожилых колхозников; папа спал на сеновале, а мы с мамой на кровати, на матраце, туго набитом пахучей полынью от клопов, которых в избе было великое множество. В изобилии было вишен, а яблок мы не дождались, так как папу из отпуска снова отозвали. Два года по месяцу я отдыхала в подмосковном молодёжном лагере от института. А родители в эти годы, мне кажется, вообще были без отпуска.

С 1953 года каждое лето мы ездили в Цесис. Один раз, перед Цесисом, жили в Юрмале, снимали комнату. Папа любил гулять один с фотоаппаратом по окрестностям. Однажды он увидел на рейде военные корабли. Красиво. Подошёл ближе и стал фотографировать. Тут-то его и задержали, плёнку из аппарата вынули, засветили. Кто? Откуда? Зачем? Где документы? Поздно вечером его привезли к дому нашего хозяина. Тот выдал нас за родственников, извинился за недоразумение, папа показал паспорт. От неприятностей нас спасло то, что снимали комнату у начальника местного отделения милиции. Когда военная машина уехала, он попросил нас с квартиры съехать. Потом папа смеялся сам над собой: как его угораздило так «обмишуриться»!

Папины награды:

орден Красной Звезды, медали За взятие Кенигсберга, За Трудовую Доблесть, За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., Гвардейский значок.

Четыре благодарности от Военного Совета Гвардейской Армии тов. Гвардии инженеру майору Колмакову Николаю Никифоровичу: Участнику вторжения в Восточную Пруссию (октябрь 1944 года),

Участнику штурма города Инстербург (январь 1945 года),

Участнику штурма города и крепости Пиллау (апрель 1945 года), Участнику штурма города и крепости Кенигсберг (апрель 1945 года).

Мама тоже была награждена медалями:

За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., так как мастерская, где шили форму для офицеров высоких званий, и в которой мама работала, относилась к военному ведомству. Позже и папа и мама были награждены медалями в честь 800-летия Москвы, а папа ещё и в память о 20-летии со дня Победы. Все награды, орденская книжка и благодарности хранятся у нас в красной коробочке.

Романовская (Колмакова) Наталья Николаевна Из воспоминаний разных лет. 2009Александра Кузьминична Кузьмина

Война глазами юности

Александра Кузьминична КУЗЬМИНА родилась 23 мая 1923 года в деревне Федьково Новодугинского района Смоленской области. Почтовое отделение Высоко-Сычовское.

Когда началась Великая Отечественная война, Саше было всего лишь восемнадцать лет. Она запомнила весь ужас тех первых мгновений! Немцы в их деревне появились с самого начала трагических событий – немецко-фашистская оккупация Смоленска уже началась 16 июля 1941. Несмотря на все советские контратаки, в июле-августе 1941 года шли самые упорные советско-германские бои за Смоленск. С начала августа 1941 года по сентябрь 1943 года был оккупирован Рославль, с октября 1941 года по март 1943 – Вязьма. Под Вязьмой был окружён почти весь советский Западный фронт, в котлах под Вязьмой и Брянском в плен попало 673 тысячи советских военных. Немцы рвались на Москву: Смоленск был для них «воротами», которые фашисты намерены были широко распахнуть и войти в столицу. К счастью, им это не удалось!

Смоленская область очень пострадала от войны, впрочем, как и все земли нашей огромной страны.

Александра Кузьминична помнит до мельчайших подробностей тот осенний погожий день. Деревню Федьково вместе с деревней Требаново 6 сентября 1941 года сожгли полностью: немцам стало известно, что туда наведались партизаны с целью запастись продуктами. Русский комендант, ставленник немцев, донёс об этом своим новым «хозяевам», и те сначала подожгли ферму, а затем и все дома. Огненные языки сжигали всё на своём пути, деревня сгорела полностью.

Жителей деревни собрали в амбаре, где сушился лён. Они оставались там грязные, голодные несколько дней. Потом их повели пешком километров сорок в другую деревню. Было страшно уходить так далеко от дома, от которого, правда, уже ничего и не осталось.

Однажды Александра Кузьминична с подругой ходила в разведку по просьбе коменданта деревни. Без предупреждения родителей они отправились на очень опасное для жизни мероприятие в деревню Лукино. По дороге им встретился отряд немцев, которые сразу «распознали» в девушках разведчиц, и начали стрелять. Их схватили и отвели в немецкую комендатуру. После допроса поместили в холодный амбар, но местный комендант носил им картошку, а потом отпустил за водой и посоветовал бежать. Немцы открыли по ним стрельбу. К счастью, пули пощадили девушек.

Фотографий военных лет не сохранилось. В те трагические дни мало у кого была возможность смотреть спокойно в объектив «на память»… Эти черно-белые снимки появились уже после войны. Но в памяти ещё свежи воспоминания, ещё не остыла земля от огня войны. Лес, в котором прятались смоляне…

Затихли последние взрывы, потухли всполохи огня…

Жители деревни вернулись к своим пепелищам. Повсюду стоял плач, слышались глухие стенания и причитания – так страдали сердца уцелевших стариков, женщин, детей, которые на всю жизнь получили эмоционально психические травмы.

Боль души не отпускает Александру Кузьминичну до сих пор. Страшные картины юности часто приходят к ней во сне, хотя с 25 сентября 1943 года, когда была освобождена Смоленщина, прошло много лет. Казалось, уже заросли шрамы и на сердце, и на родной земле, но память цепко держит и не отпускает от себя войну. Наверно, это потому, что Саша… Александра Кузьминична не хочет пожаров новой войны. Не хочет, чтобы кто-то восемнадцатилетний вместо свиданий спешил в укрытие, вместо песен весенних соловьев слышал гулкий грохот военной грозы.

Александра Кузьминична Кузьмина награждена юбилейной медалью к 65-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Александр Васильевич Ланцов

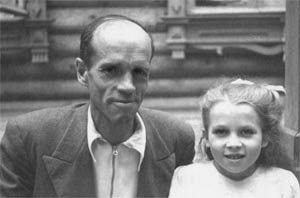

Саша в 1944 году.

Я родился 14 апреля 1932 года, в дер. Боровая, Холм-Жирковского района, Смоленской области в семье колхозников.

Когда мне было 9 лет, началась Великая Отечественная война. С сентября 1941 г. по 17 марта 1943 года находился в оккупации.

В начале сентября 1941, во время боя был ранен в левую руку, схвачен немцами и увезён в пересылочный лагерь Холм-Жирковка. В лагере ампутировали пальцы на левой руке наши пленные хирурги. Там же под охраной немецких солдат выполнял работы по доставке овощей с колхозных полей, а зимой по вывозке леса. В начале апреля 1942 года сбежал.

Много раз прятался от немецких облав до 17 марта 1943 года, пока деревня не была освобождена. Помогал нашим бойцам выносить раненых с поля боя, а потом подбирать и захоранивать в братских могилах убитых.

После освобождения и восстановления колхоза «Ясная Поляна» был направлен на курсы прицепщика. Работал прицепщиком и учился в школе до 1947 года. За это меня причислили к категории «участников ВОВ по тылу». Окончив семь классов школы, поехал в Москву поступать в художественный техникум, по совету председателя колхоза, так как по его же заданию выпускал «Боевые листки» о достижениях колхозников.

1948 год. Вот и окончилась учёба в школе.

Документы в техникум не приняли: тут сыграло роль то, что я был в оккупации и в фашистском лагере (в те годы был принят запрещающий закон). Поступил в Ремесленное училище, которое окончил в августе 1948 года. Получил пятый разряд слесаря-сантехника, и был направлен на работу в Домоуправление № 85 г. Москвы. Работал слесарем до августа 1950 года.

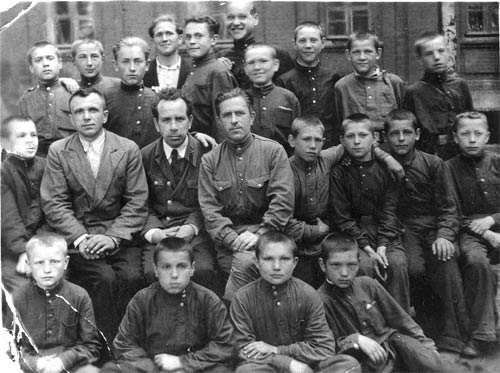

В Ремесленном училище № 16. Александр (в центре) староста группы.

К этому году запрещающий закон отменили, и я поступил в МХГПУ (Московское художественно-графическое педагогическое училище). По его окончании в 1954 году получил звание преподавателя-учителя рисования и черчения. Так с 1954 по сей день и работаю преподавателем вот уже 57 лет.

После училища окончил Московский государственный заочный педагогический институт (МГЗПИ), художественно-графический факультет. Опыт работы позволил получить некоторые изобретения учебно-наглядных пособий по своей специальности. Все годы активно участвовал в различных выставках.

Наряду с желанием рисовать, увлекаюсь стихами. Подготовил три тома своих стихов «От всей души». Все годы провожу встречи с молодёжью, на которых рассказываю о военном детстве, читаю свои стихи, оформляю выставки своих работ на темы: «Край, в котором мы живём» и «Россия – Родина моя».

Выставки моих работ прошли: в кинотеатре Первомайский, в методическом центре «Среднее Профессиональное Образование коммунальной сферы услуг», во дворце им A. M. Горького, в Эстетическом центре профессионального образования, в Доме учителя города Москвы, в колледжах, гимназиях, школах.

В прошлом во время командировок оформлял выставки во Дворцах культуры Советско-венгерской дружбы в г. Будапешт, Советско-польской дружбы в г. Варшава и Советско-югославской – в г. Белград.

У меня прекрасная жена. От двоих детей есть трое внуков.

«Правду о Ржеве скажут только тогда, когда умрут все, кто здесь командовал…».

Ветеран боёв за Ржев в личной беседе.Ржевская битва 1941–1943 гг. – самая кровопролитная битва за всю историю человечества. И самая замалчиваемая историками.

На Ржевском плацдарме стояли две трети дивизий армии «Центр» для наступления на Москву.

Потери советских войск в боях под Ржевом составили более 2-х миллионов человек, вдвое превысив потери в Сталинградской битве.

В лесах подо Ржевом погибла 29-я армия. Сам город был превращен в лунный пейзаж.

От 40.000 населения города осталось всего 248 человек.

После ожесточённой пятнадцатимесячной битвы Ржев так и не был взят – немцы сами отошли на заранее подготовленные позиции.

А Волга плачет

Защитникам Ржева

Четыре года мечтал солдат,Как он вернётся в дом на заре,И как утешит отца и мать,Прижмётся сердцем к родной земле…Последний выстрел – и взят рейхстаг!Солдат усталый спешит домой.Враг уничтожен, повержен враг:Его штандарты на мостовой!Триумф Победы – скорбь и печаль,Слеза в ресницах, виски в снегах,На женских лицах тоски вуаль,Священный список на скрижалях…Триумф Победы – смех и цветы,Раскат салюта, покой земли,Полёт высокий большой мечтыИ детский лепет – как гимн любви.Забыть не может кромешный ад,Долину Смерти, бои за Ржев, —Стоял тут насмерть, герой-солдат,Во имя жизни рождая гнев.Отполыхала огонь-грозаДа откружилась метель с свинцом.А Волга плачет: его друзьяВ полях, в болотах спят вечным сном.17 октября 2008. (по следам документов, представленных историками-участниками войны; взяты из материалов интернета)Судьба на миг свела

Александре Машковой[1]

Я не забуду миг, как пал я под Смоленском,Очнулся: сквозь туман увидел образ женский.Склонившись надо мной, ты мило улыбнулась:«Ну, ешь скорей, дружок!» – И нежно прикоснулась.Зубами скрежетал, но не стонал от боли,С тобою «танцевал» я танго фронтовоеИ уносился вдаль любовью неземною,Качался на волнах, как чайка над водою.А патефон играл, сквозь взрывы пробивался,И я в твоих глазах тонул, но не спасался.Судьба на миг свела – на годы разлучила,Спустя полвека нас опять соединила!Хоть столько лет прошло, заснеженных метелью,Я помню силуэт: в халате Ангел Белый.Живут во мне слова и танго фронтовое,Твой рыжий завиток, взгляд серый с синевою.Твой образ все года мне не давал покою,Медвяный запах кос, взгляд серый с синевою…Склонившись надо мной, лукаво улыбнулась:«Ты должен жить, солдат!» – губами прикоснулась.26 апреля – 18 ноября 2008. Мария Веселовская-ТомашАлександра Георгиевна Машкова

1940 год.

В 2005 году у меня вышла в свет документально-художественная повесть «Неиспитая чаша любви». В ней идёт речь об оккупации Смоленска фашистами в годы Великой Отечественной войны с 16 июля 1941 по 25 сентября 1943 года. Защитницей этого древнерусского города как раз и была шустрая, бойкая, невысокого росточка молодая мамочка Шура. Она успела выйти замуж до начала войны и стала Александрой Машковой. О таких, как она, говорят: «Мал золотник, да дорог!». Сама, как напёрсточек, а сколько доброты, ласки, нежности, тепла излучало её сердце! А, если добавить, что Шура на фронте развозила солдатикам обеды, то можно представить, сколько солдат запомнили её щедрую душу и ловкие руки! Сколько раненых солдатиков напоила водицей она! Не раз наливала суп или подавала кашу под звуки артобстрела, «песни» «Катюш». Через годы солдаты сохранили милый образ Шурочки. И для многих солдат её лицо было последним образом в закрывшихся навсегда глазах.

Несколько экземпляров своей повести я отправила в музей Великой Отечественной войны города Смоленска. Потом, как оказалось, один экземпляр книги подарили Александре Георгиевне Машковой. Александра Георгиевна показала повесть своей доброй знакомой секретарю Совета ветеранов 215 стрелковой дивизии В. М. Трубиновой в городе Москве: в повести есть глава и об её отце М. Е. Кашковском. Через Валентину Матвеевну в 2008 году мне посчастливилось попасть в «Музей славы» на Поклонной горе на Международную конференцию, посвященную Ржевской битве (городу Ржеву накануне, в ноябре 2007 года, было присвоено высокое звание «Город воинской славы»). Там я познакомилась и с Александрой Георгиевной.

Эта женщина меня потрясла с первых минут: обаятельная, жизнерадостная, хохотушка. Тогда в свои 90 лет, как челнок: без устали говорила, вспоминала, острила, смешила.

А. Г. Машкова прочла первый выпуск альманаха «Алтарь Отечества», вышедший в свет в 2010 году, похвалила и поблагодарила. Это дорогого стоит. На мои слова о том, что мы должны, обязаны благодарить победителей за Победу, Александра Георгиевна возражала и твердила: «Нет, нет, спасибо за память Вам, за то, что Вы делаете! И не возражайте!». Для будущего тома альманаха предоставила материалы о своей жизни. А жизнь этого человека длинна, богата различными историческими яркими событиями, коллизиями, связанными с историей нашей страны. Порой была грустной и весёлой, лёгкой, местами – очень трудной, а, в общем-то, счастливой! Девушке Шуре пришлось защищать не только Смоленск. С первых дней войны, будучи санитаркой, Шура защищала Тулу. Была и кладовщицей: кто, как не Шура, смог бы так тщательно, точно всё держать в строгом порядке! Затем Александра, со слезами – не разрешали «напёрстку» под снаряды! – вырвалась в артбатальон, защищала Ржев, Смоленщину, Белоруссию. И осталась жива! Александра доказала, что на фронте дорог каждый солдат: санитар ли, кладовщик или повар… Высокий или крохотного росточка…

О фронтовиках написано много книг, немало снято фильмов, поётся много потрясающих песен! Слава им! Пусть живут ещё долго эти необыкновенные люди, победившие фашизм и подарившие нам жизнь! О войне пусть узнают дети только из материалов музеев, государственных и частных, домашних, таких, какой «соорудила» Александра Георгиевна на своём пятиметровом балконе… К ней приходят взрослые и дети, чтобы посмотреть на необычный музей. Александра Георгиевна не только защищала жизнь других когда-то, но и живёт только во имя других сегодня! Заботой о будущем маленьких сограждан наполнена вся её жизнь!