Полная версия:

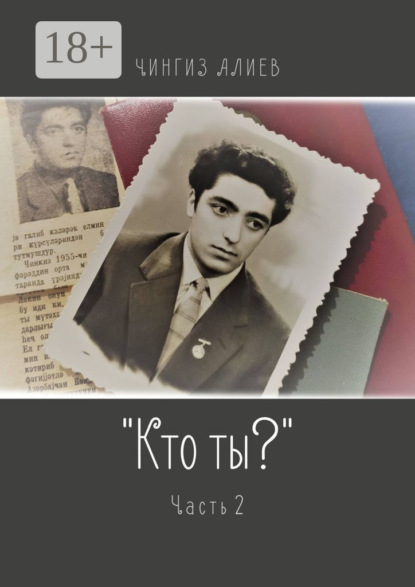

«Кто ты?». Часть 2

– Он всегда так рано приходит на работу?

– Да. Он отвечает за организационную работу в институте, поэтому приходит пораньше, чтобы к началу работы знать положение дел в лабораториях: кто в чём нуждается и прочее.

– А куда вы собираетесь отправиться отсюда? В институт?

– Нет, нам нужно еще несколько дней побыть в Москве, поработать с литературой.

– Ну что же, с богом, как говорится.

Мы встали, но не успели дойти до двери, как генерал позвал меня.

– Товарищ Алиев.

Я повернулся к нему лицом. Остановился и Сабир.

– Товарищ Алиев, – повторил генерал, – в первый раз вы, выходя в огромный незнакомый город, не сочли нужным взять с собой адрес дома или хотя бы номер телефона квартиры, где вы остановились. При встрече со мной вы даже не могли назвать имя хозяина квартиры. Я правильно говорю?

– Да.

– Так как же это называется, товарищ Алиев?

Я молчал.

– Во второй раз, зайдя в ресторан, где вам приходилось бывать неоднократно, вы не смогли заметить и правильно оценить произошедшие там изменения, вплоть до обслуживающего персонала. Вас даже не насторожило то, что в ресторане нет ни одного советского человека и все, с кем вы общались, являются иностранцами и разговаривают на чужом языке. Я правильно говорю?

– Да.

– Ну а как это называется, товарищ Алиев?

Я продолжал молчать.

– Это называется безалаберность, наивность, простота. Вот как все это называется. Так я говорю?

Я молчал.

– А слышал ты такую поговорку, что простота хуже воровства, а? Я тебя спрашиваю, товарищ Алиев, слыхал такое? Молчишь? Ну что же, воля ваша. Но знай: если ты ещё раз попадёшь сюда, я тебя накажу, даже если ты ни в чём не виноват. Независимо от этого накажу. За простоту твою накажу. Вы хорошо поняли меня?

– Да, хорошо.

– Ну тогда ни пуха ни пера, товарищ Алиев.

– К чёрту! – крикнул я в ответ и вылетел из комнаты.

Догнав меня на улице, Сабир сказал:

– Вот где ты, оказывается, был в тот раз, когда мы все искали тебя. А говорил, что к милиционеру какому-то подошёл на улице. Ничего себе милиционер в генеральском звании.

– А кто искал-то? Ты да Вера?

– Ну допустим. А что ты хотел, чтобы народный артист СССР тоже забегала по улицам в поисках твоей персоны?

Я ничего не ответил.

– А что за жидовская фамилия, которую генерал спрашивал у тебя?

– Кейсерман, что ли?

– Да.

– Разве ты никогда не слышал такую фамилию?

– Конечно, нет, – удивлённо ответил Сабир.

– Ты давно окончил институт? – спросил я у него.

– Давно, а что?

– Видимо, когда ты учился, его не было, но огневую подготовку в институте нам преподавал подполковник Кейсерман. Ребята между собой называли его Кей Сулейманом, приравнивая его к пророку Сулейману из Курана, прототипа Соломона из Библии. Он был очень толковым и требовательным преподавателем, впрочем знал и азербайджанский язык.

– Хорошо знал?

– Во всяком случае, два слова он повторял постоянно: «азбар» и «яддаш», что в его исполнении означало «запомнить наизусть».

– А откуда этот генерал знает его?

– Генерал знает не его, а его отца и младшего брата, которые, оказывается, являются большими людьми и живут в Москве.

– И ты успел с ними познакомиться, так, что ли? А то я ничего не понимаю.

– Видишь ли, примерно лет пять тому назад я выходил из Главпочтамта города Кировабада, где мы учились, а напротив входной двери прямо на тротуаре стоял подполковник Кейсерман. Он поздоровался со мной за руку и ни с того ни с сего пригласил меня к себе домой. Вообще-то преподаватели уважали меня за моё старание учиться хорошо, но, согласись, чтобы преподаватель пригласил в гости студента – случай неслыханный, и я обалдело смотрел на него, не зная, что ему ответить. Видимо, чтобы внести ясность своему действию, он спросил: «Ты ведь любишь эту очкастую девчонку?» Я совсем растерялся, хотя ничего удивительного в этом не было, так как почти весь коллектив института знал о наших дурацких отношениях с Риммой. Видя мою растерянность, он громко рассмеялся и, постучав мне по плечу, сказал: «Да ты не смущайся, просто я хочу сказать, что ко мне приехали гости из Москвы, и, если ты зайдёшь к нам, увидишь у нас нечто похожее с этой очкастой». С этими словами он вытащил из кармана визитную карточку и отдал мне: «Приходи, будем рады, – сказал он и ушёл вверх по улице „28 апреля“». Говорили, что он живёт где-то там. Так вот, тогда я ничего не понимал из всего этого и, постояв немного с карточкой в руке, решил, что, наверное, я не так понял его – сам знаешь, какой уровень знания у нас был по русскому языку, – и как можно спокойнее пошёл к себе. Но визитную карточку его не выбросил, а положил вместе с другими документами. Кстати, она и сейчас хранится у меня.

– Но всё это не объясняет, откуда ты знаешь этих московских родственников своего преподавателя.

– А это я не собирался объяснять, мой дорогой, это секрет.

– Ба, подумаешь, нужны мне твои Кей… Кей… тьфу. Как ты только выговариваешь эту псальму? Куда пошёл-то?

– Домой.

– А библиотека?

– Ты что, заболел, что ли? После такой ночи какая может быть библиотека? Пошли домой, отоспимся, а потом видно будет.

Проходя все неровности суетной жизни, я часто вспоминаю этого гиганта генерала. Работая в основном в министерствах, общаясь со всякими организациями, я убедился, что на каждом предприятии есть свои «генералы». Эти люди не кричат, не высовываются, не лезут в начальники, пламенные речи не произносят, они просто тащат весь груз, тихой сапой тащат и ничего взамен этого не требуют: никаких поблажек, никаких дополнительных льгот. За считаные минуты они решают такие проблемы, которых хватило бы всему коллективу на целую неделю. Они являются фундаментом любого коллектива, и от них зависит социальная значимость той или иной организации. Всемирный авторитет Советского Союза был результатом их труда, на их плечах стояла огромная мощь социалистического строя. Породить их и дать возможность им заниматься любимым делом не простой вопрос. На это уходило много сил и средств, что вполне оправдывало себя. Десятки томов выходят с предложениями восстановить былую мощь России. Все они имеют место быть использованными, но результаты от них мизерные, если этими и другими проблемами не будут заниматься такие вот «генералы». Восстановите их, породите новых таких «генералов», тогда и только тогда появится мощь и авторитет государства. Другого пути нет, спекулянтами авторитет не наживёшь, как бы они бойко ни торговали.

Глава 2

Мне было всё равно, где играть – дома или в школе, лишь бы сестра была рядом и чтобы меня не били. Но как это объяснить учительнице Саялы, которая вела первый класс, где училась сестра и присутствовал я? Дело в том, что нас было трое детей в семье. Старшая сестра старше меня на шесть лет, а значит, для меня, пятилетнего мальчугана, была уже взрослой. Другая сестра старше меня всего на два года, и я всё время находился с ней. Мы вместе играли, вместе гуляли, ну а когда пришла пора ей пойти в первый класс, то я находился с ней рядом как само собой разумеющееся. Но классная руководительница, она же и преподавательница, к моему удивлению, не хотела этого понимать и всякий раз, войдя в класс, выгоняла меня, поддав подзатыльник, иногда очень даже болезненно. Но я не сдавался. Постояв минуту-другую за дверью, я стремительно заходил в класс и как ни в чем не бывало занимал своё место около сестры, и так множество раз за день. Конечно, сестра тоже отпихивала меня от себя, но с ней я быстро справлялся. Два-три тычка в бок – и она замолкала. Такое случалось и в другие времена, и ничего нового в этом не было.

Однажды учительница, выгнав меня из класса, посадила на моё место другого ученика, довольно взрослого парня с хромой левой ногой. И когда я, постояв за дверью, в рефлекторно выработанное мною время вернулся в класс и увидел его лошадиную улыбку, с ходу кинулся на него. Не ожидая такого, парень еле унёс ноги, оставив на парте свои письменные принадлежности, с которыми я обошёлся жестоко. Увлёкшись расправой с оставленными трофеями, я не заметил приближения учительницы. Завладев обоими моими ушами, она потащила меня к выходу. Я, разумеется, сопротивлялся, и из корней ушей пошла кровь. Бить учеников в школе было обычным делом, но, как правило, до крови это не доходило. Увидев кровь и растерявшись, учительница выбежала из класса и через несколько минут вернулась с директором школы.

Директором школы был мой родной дядя, он же, собственно, и содержал нас. К их приходу оба моих плеча и грудь пропитались кровью, и, должно быть, выглядел я ужасно. Здоровой рукой подняв меня с пола, дядя донёс в свой кабинет и позвонил в больницу. Авторитет у дяди был огромный, и не только в деревне. Не прошло даже десяти минут, как больничная полуторка, свистя и пыхтя, остановилась около нашей школы. Приехала сама врачиха. После соответствующей процедуры она спросила у дяди:

– Завтра надо менять повязку. Куда мне приехать?

– Приезжайте в школу, он будет здесь.

Ещё долго после отъезда врачихи дядя ходил по своему кабинету, а затем сказал мне:

– Иди в класс.

Оставленные без присмотра, дети шумели как могли. Некоторые подходили ко мне и хотели притронуться к моим перевязанным ушам, но, получив тумак, отходили прочь.

Все шумели, галдели, в головы летели тетради, карандаши. Один я не участвовал в этом бедламе. Я сидел на своём месте и строил свои привычные палочные дома, защищая их и свои уши от летающих мимо предметов. Примерно через полчаса в класс зашёл учитель из другого класса и объявил всем, что сегодня уроков больше не будет, все могут идти домой, а завтра заниматься с нами будет он.

– Смотрите не опаздывайте, – сказал он под конец и отпустил нас.

Только дней через десять учительница Саялы вышла на работу. Кое-где на её лице были заметны следы побоев, и она сильно изменилась. На меня она не обращала никакого внимания, как будто меня вообще не было здесь. Благо я и сам ничем не выдавал своё присутствие, и это, видимо, устраивало всех.

Так прошло два года. Накануне первого сентября третьего года обучения дядя, вернувшись из района поздно вечером, дал мне несколько тетрадей, карандаши и книгу жёлтого цвета с рисунком правой руки на обложке.

– Завтра поедешь в школу, сынок, в первый класс. Ты уже большой мальчик, должен понимать, что учиться надо как все, а не как приложение.

Я очень обрадовался новоприобретениям. Теперь и у меня были предметы, с помощью которых другие дети выполняли задания учителей. Придя в школу, я, разумеется, прямиком прошёл в класс, где находилась сестра, и аккуратно сел рядом с ней, разложив перед собой книги и тетради. На первом же уроке появилась учительница Саялы и перевела меня в свой, то есть в первый класс. Короче, повторилось почти то же самое, что уже однажды было, но без избиений. В конце концов дядя, он же директор школы, велел учителям оставить меня в покое, но записать в журнал и спрашивать уроки с меня со всей серьёзностью. Легко сказать! Какие уроки можно требовать от человека, который буквы-то толком не знает? Учителя не дураки. Они это тоже хорошо понимали, а посему записали меня в журнал и навсегда оставили в покое.

В начале седьмого класса к нам в деревню приехал с семьёй новый преподаватель по физике-математике. Это был простоватый мужчина средних лет с университетским образованием и, как утверждали взрослые, дальний наш родственник. В первые же дни своего учительствования он, познакомившись с моим уровнем знаний, пришёл в ужас:

– Никогда в жизни не думал, что в седьмом классе может находиться ученик вообще без каких-либо школьных знаний, – сказал он мягким голосом и продолжил заниматься с другими учениками.

Когда я учился в аспирантуре, учительница Саялы, услышав, что я приехал домой, зашла к нам и во время чаепития рассказала, какой разговор произошёл между Аскеровым Али – так звали нового учителя по математике – и моим дядей в кабинете директора в присутствии большинства учителей:

– Послушай, Бабир, – так звали моего дядю, – что за дебиловатый мальчишка путается под ногами в седьмом классе и почему его фамилия значится в журнале?

– Потому что он ученик того самого класса.

– Послушай, Бабир, я не помню, чтобы ты был заядлым шутником, и какой я шутник, тебе тоже известно. Может быть, он единственный сын какого-нибудь высшего руководителя, и вам приходится терпеть его присутствие здесь?

– Он единственный сын Имрана.

– Какого Имрана?

– Моего старшего брата, который, как тебе известно, не вернулся с войны.

Как рассказывала Саялы, после этих слов преподаватель математики покраснел как рак, его глаза блуждали так, что можно было подумать, что они вот-вот вылезут из глазниц. Он не понимал, как от известного на весь свой народ историка и организатора, каким являлся мой отец, мог выродиться такой, как я, бездельник, и винил в этом дядю:

– Послушай, Бабир, – говорил он, – ведь если б не его отец, ты бы сейчас скотину пас или отары овечьи где-нибудь в горах. Разве ты не понимаешь это? Ведь я хорошо помню, как он заставлял тебя учиться. Помнишь, однажды ты, обидевшись на его натиск, убежал из дома? Тогда твой покойный брат, отец этого мальчугана, был директором средней школы. Так вот он бросил все свои дела и отправился по деревням искать тебя и не вернулся, пока не нашёл и не привёл обратно. Ты был задиристый, любил потасовки, и из-за этого тебя часто выгоняли из педучилища, где ты учился. Сколько раз бедному Имрану приходилось ездить в Агдам, где находилось училище, искать нужных людей и восстанавливать тебя в училище! Ты забыл всё это? А теперь, когда его нет…

– Послушай, Али, – перебил его дядя, – всё это и многое другое я помню. Ведь его отец, мой брат, и тебе помогал с учёбой…

– Он всем помогал.

– Вот об этом-то я и говорю. Я знаю, кем я был бы сейчас, если бы он не заставлял меня учиться, и видит бог, что я их не бросаю. Ведь ни для кого не секрет, что я их содержу, одеваю, обуваю. Того, что им платят за отца и два раза в неделю дают какие-то пайки, явно не хватило бы даже на питание. Старшая дочь Имрана с моей помощью заканчивает медицинское училище, другая дочь, сестра его, тоже учится хорошо, куда-нибудь поступит, а вот он сам не хочет учиться. Все, в том числе сидящие здесь учителя, свидетели, что я сделал всё, что мог, они тащили его как могли, но бесполезно – не хочет человек учиться. Что я могу сделать? Не возвращать же его в первый класс?

– Ну а дальше-то что? – не унимался преподаватель математики. – Ты хорошо знаешь, что с такими знаниями его в районную школу не примут. Так что же? Пусть остаётся дебилом?

– Нет, почему же? Дадим мы ему свидетельство об окончании седьмого класса, и пошлю я его в Кировабад. Там есть трёхмесячные курсы водителей. Пускай учится. Там-то знания не требуются.

– Сын Имрана будет баранку крутить – так, что ли?

– Другого выхода я не вижу. Если у тебя есть другое предложение – пожалуйста, выкладывай.

Новый учитель по математике оказался очень принципиальным и знающим свой предмет человеком. Его уважали и с ним считались в районном масштабе. Он органически ненавидел лентяев в учёбе, не бил их, как другие учителя, но оскорблял так, что многие ученики говорили, что «уж лучше бы он бил нас, чем так оскорблять». Ко мне он относился как все учителя, то есть никак. Но очень часто я замечал на себе его долгие взгляды. Такое впечатление, что он что-то спрашивал, но не получал ответа.

Наступила весна. Скоро и экзамены. Экзамены тогда сдавали начиная с четвёртого класса и затем каждый год. В начале мая овцеводы района уже трогались в путь к эйлагам – и я вместе с ними. Экзамены же начинались значительно позже. Поэтому я до сих пор не был ни на одном экзамене, не знал, что это такое и с чем его едят. И сейчас по указанию дяди мать стирала, штопала мои нехитрые пожитки, готовила меня к исходу. В один из таких дней наш учитель по математике велел мне остаться после занятий и подождать его.

Зайдя в класс, в котором кроме меня никого не было, он немного походил по нему, а потом сел рядом со мной и спросил:

– Ты помнишь отца?

Я покачал головой.

– Да, ты был совсем маленьким, когда он ушёл на войну. А ведь он мог и не пойти – ему как нужному специалисту давали бронь, но он отказался пользоваться ею. Тебе известно об этом?

– Мать иногда рассказывает, – ответил я.

– Что она говорит? – спросил он.

– Она говорит, что отец всё время нервничал, затевал скандалы без повода, говорил, что все нормальные мужчины воюют на войне, а он, офицер Советской армии, здоровый мужчина, отсиживает войну в кабинетах. Она рассказывает, что отец несколько раз ругался с первым секретарём райкома партии, с военным комиссаром района, требовал, чтобы сняли его с брони и отправили на фронт, и в конце концов добился своего. Правда, она больше плачет, чем рассказывает.

– Всё так и было. Ну а то, что она плачет – что же, тяжело ей приходится. Такая доля наших женщин. А ты знаешь, с каким трудом отец твой добился учёбы? Даже в Москву несколько раз ездил и добился, чтобы ему разрешили поступить в институт, а ведь не хотели его принимать в вузы.

– Почему?

– Видишь ли, твой дед, покойный Мухтар-бек, был крупным помещиком. Вот эта деревня, где мы живём, и несколько близлежащих деревень, были его собственностью. Фундамент колхозов при коллективизации составили его поголовье скота, люди и земли, бывшие в его подчинении. Он был очень богатым человеком, получил в молодости военное образование и служил при царе каким-то большим военачальником. При всём том он был очень прогрессивным и мягкодушным человеком. Он помогал всем, финансировал детские приюты, причём не только в Азербайджане, но и в России. На его стипендии училось большинство интеллигентов, ставших потом народными комиссарами. На его деньги и с его поручительствами многие из двадцати шести бакинских комиссаров, и даже сам Сталин, несколько раз были освобождены из Баиловской тюрьмы. Вот почему после установления советской власти его не трогали. Высылали, сажали и расстреливали даже несравненно более мелких помещиков, но твоего деда не трогали. Ему была назначена правительственная пенсия, и он умер своей смертью в тридцатые годы. Но как бы там ни было, помещик оставался помещиком, и, узнав о происхождении твоего отца, руководители высших учебных заведений не хотели рисковать и отказывались принимать его в институты. Но как я уже сказал, пусть с трудом, но всё же он добился справедливости, окончил институт, стал всеми уважаемым специалистом. Это он всех нас сделал грамотными. Он убеждал, а где надо и заставлял нас учиться. Родители наши все были кочевниками, им нужны были наши руки, а не учёба. Но отец твой ходил по домам, объяснял им, что время чабанов заканчивается, надо, чтобы дети учились, становились специалистами, а если кто упорствовал – грозил сельсоветом и другими правоохранительными органами. И люди боялись, не мешали нам ходить в школы, которые открылись по его же инициативе во всех деревнях, даже на отдалённых фермах. Всё это мы помним, помним и не можем ничем помочь, когда по иронии судьбы помощь в учёбе нужна его родному сыну. Такие вот пироги, дорогой мой. Неужели ты, Чингиз, ничего не понимаешь из того, что мы, учителя, рассказываем в классе?

Я молчал.

– Мы ведь, сынок, – продолжал он, – не только учителя. Мы взрослые люди, у нас семья, дети, кое-что видели в жизни, достаточно понимаем в ней. Я вижу, что ты очень внимательно слушаешь уроки, чересчур внимательно. Ты понимаешь? Не может быть, чтобы ученик так напряжённо слушал предмет, в котором совсем ничего не понимает. Я правильно говорю?

Я молчал.

– Ну вот возьмём сегодняшний день. Ты хоть что-нибудь понял из того, что я объяснял сегодня на уроке? Ну, скажем, о чём я говорил?

– Вы объясняли решение математических уравнений.

– Совершенно верно. Ты можешь что-нибудь рассказать об этих решениях?

Я подошёл к доске и, насколько позволял мне мой рост, как можно выше написал на ней пример, с помощью которого сегодня утром он объяснял нам урок. Затем я решил это уравнение буквально теми словами, что говорил нам учитель. У него был вид человека, которого только что заставили проглотить дюжину ядовитых змей. После долгого молчания он задал мне несколько вопросов по правилам решения подобных уравнений, на которые я не смог ответить.

– Значит, ты только запоминаешь их, не понимая смысл? – то ли спрашивал он меня, то ли отвечал сам себе.

После некоторых раздумий он спросил:

– Ты помнишь, что я рассказывал вчера по геометрии?

Я помнил и рассказал всё, как он это сделал вчера, доказав сказанное на доске.

– А то, что я рассказывал раньше: неделю, месяц тому назад – тоже помнишь?

– Да, – тихо ответил я.

– Ты запоминаешь все предметы или только математику?

– Все предметы.

– И отвечаешь учителям?

– Нет.

– Почему?

– Меня никто не спрашивает.

– Все ребята поднимают руки, просят, чтобы их спрашивали. Почему ты так не делаешь?

– Раньше я тоже несколько раз поднимал руку, чтобы ответить.

– И что же?

– Учителя насмехались надо мной, и я перестал это делать.

– Господи помилуй, – изумился он, – но почему ты дяде или кому-нибудь, ну, скажем мне, не говоришь об этом?

Я пожал плечами и промолчал.

Прошло ещё некоторое время в молчании.

– Вот что, – решившись, сказал он, – никаких гор и никаких шофёрских курсов. Я сам займусь тобой. Впрочем, я поговорю с твоим дядей. А теперь иди. Спасибо, ты обрадовал меня, очень обрадовал.

После этого случая началось настоящее нашествие учителей на мою персону. Не успев проверить журнал, они вызывали меня к доске и спрашивали уроки недавние, давние, а учитель по истории вдруг вспомнил аж про скифов, которых мы проходили в четвёртом классе. Ответами они оставались довольны. Единственно недовольным был учитель по азербайджанскому языку из-за того, что я плохо знал буквы и, как следствие, не мог нормально читать и писать.

– Почему ты не запомнил буквы, ведь буквы вам тоже преподавали? – спросил меня дядя после того, как я наизусть изложил стихи о Чапаеве.

– Тогда я не слушал учителя, – ответил я.

– Почему?

– Я строил «Чеча эви».

– Что строил?

– «Чеча эви».

Всеобщий смех. Смеются они потому, что правильнее надо сказать «кеча эви», что переводится буквально «дом из войлока», «юрта», а не «чеча эви», которое не очень-то пристойно звучит. Дело в том, что с детства я не мог произнести букву «К» и она в моём исполнении звучала как «Ч».

Эта логопедическая помеха сохраняется у меня и по сей день, и часто по этой причине я попадаю в неловкие положения. Например, подхожу я к очереди и спрашиваю: «Кто последний?», а у меня получается «Что последний?», и люди возмущаются. Спасает внешность нацмена. Люди думают, что это от незнания языка и подсказывают мне, как надо правильно спрашивать. Я, конечно, благодарствую им за подсказку, но стараюсь выбрать для этого такие слова, в которых отсутствует звук «К».

Когда я учился в Москве на курсах английского языка в Тимирязевской академии, совершенно случайно познакомился с одной девчонкой из Рязани, звали её Надеждой. Она была абитуриенткой и по иронии судьбы не выговаривала звук «Ч». У неё этот звук слышался то как «К», то как «С» – по настроению, так сказать. Так вот, если мы о чём-нибудь спорили или обсуждали какую-нибудь проблему, то невольные слушатели нашего разговора чуть ли не падали со смеха. Каких только людей земля не рожает!

В общем, взрослые решили, что за время летних каникул учитель по математике Аскеров доведёт мои знания по точным наукам до требуемого уровня, а грамматике и другим гуманитарным предметам будет учить Пакиза.

Эта, значительно старше меня, девочка с конопушками вокруг маленького носа была племянницей районного врача Саргиева и почему-то жила в нашей деревне и училась с нами. Она очень хорошо знала гуманитарные предметы, много читала художественных книг как на азербайджанском, так и на русском языках. Было решено также, что, независимо от того, как я буду отвечать на экзаменах, оценки в свидетельстве об окончании седьмого класса ставить в основном «отлично», имея в виду, что в конце лета я всё равно буду знать их на «отлично», – авансом, так сказать. Это делалось для того, чтобы не возникло трудностей при приёме в восьмой класс в районе. Дело в том, что в деревнях нашего района не существовало ни одной средней школы. В нашем колхозе и в самом дальнем колхозе «Заря Востока» были семилетние школы. В остальных деревнях действовали начальные школы, то есть там учились только с первого по четвёртый классы. Окончившие четвёртый класс с хорошими оценками ходили в нашу школу или в школу колхоза «Заря Востока», преодолевая ежедневно пешком большое расстояние туда и обратно.

В центре же района было всего две средних школы. Одна школа находилась в посёлке Бине старой части района, другая же, трёхэтажная современная школа, – в центре города, имела общежитие, интернаты и адреса, где можно было снять комнату, и называлась Халфараддинская средняя школа. Школа в посёлке Бине обслуживала ребят и девчат исключительно из района, а деревенские ребята имели право поступить только в Халфараддинскую среднюю школу. Разумеется, одна школа не могла разместить и обеспечить эффективную учёбу всех желающих в ней учиться, и руководители школы с разрешения районного отдела народного образования (РОНО) принимали учеников по сумме их оценок в свидетельстве. Чем выше балл, тем больше шансов быть принятым в школу. Ученики, набравшие самый высокий балл и являющиеся членами семей участников войны, сразу принимались в интернат.