Полная версия:

Большая советская экономика. 1917–1991

22 декабря 1920 года в Большом театре открылся уже восьмой по счету Всероссийский съезд советов – формально высший орган власти в стране. В темном и холодном театре на сцене была установлена огромная карта России, на которой по ходу доклада Кржижановского о плане ГОЭЛРО загорались все новые и новые лампочки, так что лица делегатов, слушавших вдохновенный рассказ о преобразовании всей России на базе электрификации, в прямом смысле становились светлее и светлее, а к концу доклада буквально сияли. Съезд утвердил план ГОЭЛРО, а Ленин поставил делегатам, партии и хозяйственным органам задачу выполнить его «во что бы то ни стало».

План ГОЭЛРО стал первой в истории России долгосрочной программой социально-экономического развития страны в целом, а учитывая то, что передовые капиталистические страны на тот момент аналогичных документов по сути не имели, план ГОЭЛРО можно назвать знаковым событием и для всей глобальной экономики. Он и поныне остается самым успешным среди подобных документов, когда-либо принимавшихся в России. Все задачи, которые должен был решить ГОЭЛРО, были выполнены, большинство целевых показателей были достигнуты в срок или даже раньше срока.

В дальнейшем долгосрочные программы развития экономики СССР либо не доходили даже до стадии утверждения, либо имели «полуофициальный» статус, что позволяло их игнорировать. Успех ГОЭЛРО, особенно впечатляющий на фоне последующих попыток его повторить, связан с рядом эффективных организационных особенностей этого плана.

Во-первых, это деятельная поддержка фактического главы государства В.И. Ленина, который придал плану политическую значимость. Ленинская максима о том, что ГОЭЛРО является «второй программой партии», стала лозунгом, который тиражировался на протяжении всего советского периода (формулировка «коммунизм – это советская власть плюс электрификация всей страны» оказалась одним из самых устойчивых советских мемов, надолго пережившим СССР), но чтобы по-настоящему ее оценить, необходимо учитывать контекст начала 1920‑х годов.

Большевики, решившись на захват власти в октябре 1917 года, рассчитывали на скорую мировую революцию, после которой страны объединились бы воедино, и более развитая часть нового бесклассового мира помогла бы экономическому развитию менее развитой, к которой относилась и Россия. Но уже к 1919 году после завершения мировой войны и краха проектов советских республик в Баварии, Венгрии и Финляндии выяснилось, что мировая революция как минимум откладывается, а гражданская война в России оказалась значительно более разрушительной, чем можно было надеяться в момент «триумфального шествия советской власти» на рубеже 1917/18 годов. Восстанавливать страну нужно было преимущественно собственными силами – к моменту завершения гражданской войны Советская Россия находилась в почти полной международной изоляции, будучи огромным «непризнанным государством». Марксисты (и большевики, и меньшевики) ясно видели в таком положении угрозу новой власти, так как политическая модель «диктатуры пролетариата» была навязана стране, по уровню экономического развития к ней не готовой. Именно поэтому основной замысел плана электрификации был сформулирован так: «выравнить (sic) фронт нашей экономики в уровень с достижениями нашего политического уклада» [52, C. 227].

Ленин, выступая в 1919 году на VIII съезде ВКП(б) и II конгрессе Коминтерна, указывал, что крестьян, в отличие от крупных капиталистов, не нужно экспроприировать – наоборот, им надо показывать преимущества кооперации и крупного производства, чтобы таким образом постепенно организовать превращение крестьян в сельскохозяйственных рабочих. Таким образом, вопрос электрификации рассматривался как вопрос политического союза рабочих и крестьян, а через него и как вопрос выживания новой власти, как необходимое условие для (будущего) построения коммунизма. На базе электрификации должна была возникнуть крупная машинная индустрия, благодаря которой на селе возникнут современные механизированные агрокомплексы, а крестьяне тоже превратятся в рабочих, только сельскохозяйственных.

Из-за этого плану электрификации придавалось совершенно исключительное значение. Достаточно отметить, что в ноябре 1920 года, за месяц до VIII Всероссийского съезда советов, на котором был утвержден план ГОЭЛРО, Ленин ездил на открытие сельской электростанции в деревню Кашино, а в октябре 1921 года счел необходимым лично присутствовать на испытании советского электроплуга как зримого воплощения идеи о развитии села посредством электрификации.

Таким образом, первым принципом советского планирования, выросшим из плана ГОЭЛРО, был упор на политические и социальные последствия технических преобразований. В послевоенные годы по мере ускорения темпов урбанизации и сокращения доли крестьян в населении СССР акцент на изменении социальной структуры в планах постепенно сошел на нет, так как, видимо, молчаливо подразумевалось, что структура советского общества уже оптимальна и специально менять ее не нужно.

Второй особенностью плана ГОЭЛРО, позднее перекочевавшей в советские пятилетки, был его явно выраженный пропагандистский характер. Ленин требовал от Кржижановского подготовить такое изложение плана, чтобы «увлечь массу рабочих и сознательных крестьян великой программой на 10–20 лет». VIII Всероссийский съезд советов, который в декабре 1920 года утвердил план ГОЭЛРО, в своем постановлении поручил правительству и профсоюзам «принять все меры к самой широкой пропаганде этого плана и к ознакомлению с ним самых широких масс города и деревни» [52, C. 216]. В дальнейшем каждая новая пятилетка также служила предметом массированной государственной пропаганды.

Третьей особенностью плана ГОЭЛРО был принцип «ведущего звена». Ленин потребовал разрабатывать не просто план электрификации, а план создания всей промышленности, необходимой для электрификации. Кржижановский на первом заседании комиссии ГОЭЛРО так пересказывал наказ Ленина: «…Он считает, что главнейшая задача – средства производства для средств производства. Нужно принять во внимание не просто само материальное оборудование, а обдумать, что необходимо иметь для его производства нам самим. Скажем так: в области торфяного производства мы закажем партию троса, одновременно мы должны подумать о заказе станков для производства троса. Просмотреть, что мешает поставить самостоятельное производство самих средств производства». План ГОЭЛРО превращался в задания для всех отраслей промышленности.

Создание Госплана

Четвертой особенностью плана ГОЭЛРО стало то, что его разработчики получили полномочия, чтобы самим его и реализовывать. Легендарный советский Госплан был образован в феврале 1921 года на основе комиссии ГОЭЛРО.

Руководители «старых» хозяйственных органов, осуществлявших экономическую политику в период «военного коммунизма», противились созданию нового органа. Они предлагали сохранить комиссию ГОЭЛРО только для дальнейшей разработки плана электрификации на основе единого общегосударственного плана (которого не существовало). Против выступили Ю. Ларин, представлявший интересы Комиссии использования, А. Рыков, возглавлявший ВСНХ, В. Милютин, зампред президиума ВСНХ и член СТО, Н. Осинский (В. Оболенский), член коллегии Наркомпрода [53, C. 135]. Однако Ленин «продавил» свое видение, настояв, что ГОЭЛРО и есть тот самый единый хозяйственный план, а все другие хозяйственные органы должны свою деятельность строить так, чтобы легче было его выполнить. Ленин же как председатель Совнаркома утвердил 22 февраля 1921 года первое Положение о Госплане.

Именно создание Госплана позволило плану ГОЭЛРО не остаться на бумаге, так как фактически вся структура управления экономикой была перестроена таким образом, чтобы дать его разработчикам рычаги для реализации плана. Руководитель комиссии Г. Кржижановский стал первым председателем Госплана и оставался им на протяжении еще десяти лет. Госплан должен был на основе ГОЭЛРО разработать единый народнохозяйственный план технической реконструкции страны, а также способы его осуществления. Кроме того, Госплан должен был рассматривать программы хозяйственных наркоматов на предмет их соответствия общегосударственному плану. Плановые органы наркоматов, соответственно, строились по принципу двойного подчинения – наркому (или его заместителю) и Госплану [54, C. 11]. Отсюда следовал важнейший принцип социалистического планирования – директивный (то есть обязательный к исполнению) характер единого общегосударственного плана.

В итоге Госплан просуществовал до 1991 года, разрабатывая все пятилетние и годовые планы развития народного хозяйства и оставаясь ядром плановой экономики вплоть до ее демонтажа.

Принцип ведущего звена сохранялся вплоть до шестидесятых годов. Каждая пятилетка имела главные цели. Задания всем остальным отраслям рассчитываются таким образом, чтобы обеспечить выполнение этих главных целей. Если, например, необходимо установить цель по мощности электростанций, то, зная необходимую мощность, можно рассчитать, сколько нужно генераторов и турбин, зданий и сооружений, а следовательно, можно рассчитать, сколько требуется металла, стройматериалов, руды, топлива, рабочих, а также еды и других товаров для стройки объекта.

В соответствии с этим принципом план ГОЭЛРО, помимо собственно электрификации, включал следующие разделы:

• топливоснабжение (с учетом потребного количества рабочих);

• водная энергия;

• сельское хозяйство;

• транспорт;

• промышленность [52, C. 227].

Эта цепочка взаимосвязей различных отраслей друг с другом выражалась в системе натуральных и стоимостных балансов («потребность в ресурсе – наличие ресурса»). В результате главнейшим методом планирования становится балансовый метод.

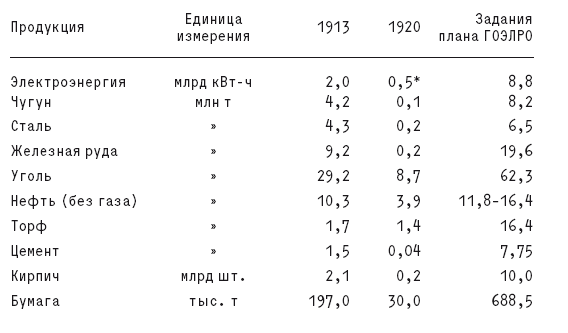

Поэтому не следует удивляться, что в ГОЭЛРО содержались задания не только по росту выработки электроэнергии, но и по важнейшим видам продукции, без которых электростанций было не построить (Таблица 1):

Таблица 1. Основные показатели плана ГОЭЛРО

* [6]

Чтобы «развернуть» план ГОЭЛРО в план для всех отраслей промышленности, Госплану потребовалось несколько лет, первая пятилетка (1928–1932) была не первой разработанной, но предыдущие варианты браковались правительством за недоделки.

Из принципа ведущего звена следовала еще одна особенность плана ГОЭЛРО – его межотраслевой характер. Это позволило исследователям постфактум считать план ГОЭЛРО первой комплексной целевой программой экономики СССР, хотя сам термин «программно-целевое планирование» появился только на рубеже 1970‑х годов. В свою очередь, балансовый метод и межотраслевой характер требовали как можно более полного учета текущего состояния дел как в экономике, так и в технике, что потребовало широкого развития статистических и технических исследований. Ядро комиссии ГОЭЛРО составляли инженеры-практики, многие из которых позднее перешли в Академию наук СССР (Г. Кржижановский в 1929 году стал ее вице-президентом) для того, чтобы придать работе академиков более практический характер. Опора на науку может считаться еще одной особенностью плана ГОЭЛРО, которая также сохранялась в последующей практике планирования, породив целый ряд работающих на Госплан научных организаций и коллективов.

Помимо отмеченных общих принципов составления, план ГОЭЛРО содержал и ряд частных находок, которые в дальнейшем также использовались в планировании. Так, им предусматривались программа-максимум и программа-минимум с плавающими сроками реализации (10–15 лет), что потом использовалось в плане первой пятилетки (основной и оптимальный варианты пятилетки, выполнение в пять лет или в четыре года). Поставленная задача оставалась неизменной, но сроки ее достижения зависели от того, насколько благоприятно складывались обстоятельства.

План ГОЭЛРО вводил и основы экономического районирования: страна была поделена на восемь экономических районов, в каждом из которых на базе районных электростанций должны были развиваться в первую очередь определенные отрасли промышленности для создания территориального разделения труда с учетом природных особенностей. Дальнейшее развитие этой идеи привело к появлению позднесоветской концепции территориально-производственных комплексов (ТПК), таких как сибирские Канско-Ачинский топливно-энергетический комплекс (КАТЭК) или Братско-Усть-Илимский ТПК, и комбинирования производств, когда на одной территории компактно размещалась вся производственная цепочка (например, электростанция, алюминиевый завод и машиностроительные предприятия, как это было сделано на базе Красноярской ГЭС).

Таким образом, в работе над планом ГОЭЛРО оформилась суть деятельности Госплана – ключевого органа экономической политики в советский период, а принципы составления плана ГОЭЛРО оказали значительное влияние на всю дальнейшую методологию плановой работы.

Политэкономическое резюме

На выходе из гражданской войны, в которой красные воевали ради будущего коммунизма, растущее недовольство в тылу и несогласованная работа советского административного аппарата ясно продемонстрировали лидерам партии, что страна к строительству коммунизма не готова ни технически, ни культурно. Для социализма и коммунизма требовались люди особого склада, сформироваться они должны были под воздействием определенных условий жизни и работы экономики, а условий этих не было. Кооперация, в которой Ленин видел зародыш будущей сети производственно-потребительских коммун, была огосударствлена и превращена в аппарат снабжения. Необходимая для экономии ресурсов централизация управления привела к бюрократизму в центре и пассивности на местах.

В этих условиях в течение 1920 года оформляется идея догоняющего развития: если условий для социализма нет, их надо создать искусственно, используя возможности государства. Именно догоняющее развитие обеспечило исключительно высокую роль государства в советской экономике. Оно требовало концентрации ресурсов на главных задачах. Концентрация ресурсов требовала централизованного аппарата управления. Таким аппаратом становился государственный аппарат. Государство, которое должно было превратиться в ассоциацию свободных производителей, вместо этого начинает диктовать производителям единый план, выполнение которого должно было изменить их самих.

ГОЭЛРО должен был не просто электрифицировать Россию, но создать условия для роста численности рабочего класса и перехода от крестьянского сельского хозяйства к промышленному.

Ленин в 1921 году распространяет идею Гусева о перепрыгивании через ступени технического прогресса на общество: «Если мы построим десятки районных электрических станций (мы знаем теперь, где и как их построить можно и должно), если мы проведем энергию от них в каждое село, если мы добудем достаточное количество электромоторов и других машин, тогда не потребуется переходных ступеней, посредствующих звеньев от патриархальщины к социализму или почти не потребуется».

Такие влиятельные исследователи, как Роберт Аллен или Стивен Коткин, рассматривают всю советскую систему как вариант догоняющей модернизации, способ вырвать страну из отсталости, обеспечить ей более привилегированное место в системе международного капитализма. Но амбиции большевиков не ограничивались желанием нарастить выпуск тех или иных видов продукции или освоить новые технологии. В ходе реализации этих планов должны были возникнуть новые люди и новые общественные отношения. Большевики не просто одними из первых начали управлять экономикой – только-только победив в войне, они поставили себе задачу управлять общественным развитием.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Минюст РФ считает Николая Митрохина иностранным агентом

2

Вторая половина ленинского определения классов из статьи «Великий почин». Первая половина: «Классами называются большие группы людей, различающиеся по их месту в исторически определенной системе общественного производства, по их отношению (большей частью закрепленному и оформленному в законах) к средствам производства, по их роли в общественной организации труда, а следовательно, по способам получения и размерам той доли общественного богатства, которой они располагают» [18, C. 27].

3

Напомню, что «Манифест Коммунистической партии» был опубликован в 1848 году, когда ни о минимальной зарплате, ни о предельной продолжительности рабочего дня, ни об отпусках, ни о пособиях по безработице и речи не было.

4

«Революция Гайдара» (полное название «Революция Гайдара. История реформ 90‑х из первых рук») – книга П. Авена и А. Коха (оба – члены правительства младореформаторов). М.: Альпина Паблишер, 2013.

5

Позднее эти тексты были опубликованы: Ларин Ю. Государственный капитализм военного времени в Германии (1914–1918 гг.). – М.: ГИЗ, 1928.

6

1921 год. Источник: Белоусов Р.А. Исторический опыт планового управления экономикой СССР / Р.А. Белоусов, 2‑е, перер. и доп. – е изд., Москва: Мысль, 1987. Стр. 58.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги

Всего 10 форматов