Полная версия:

Безжалостные игры. Автобиографическая повесть

(Когда в 1940 году был репрессирован знаменитый однофамилец деда – академик Николай Иванович Вавилов, – дед будто бы предупреждал своих близких, чтобы в случае чего всячески отрицали какие-либо родственные связи с семьёй выдающегося учёного. Но, думаю, это уже из области вымысла. Те Вавиловы – родом из Подмосковья. Отец Николая Ивановича и его младшего брата Сергея, будущего президента Академии наук СССР, купец второй гильдии Иван Ильич Вавилов, до революции был управляющим мануфактурной компании и гласным, по-нынешнему депутатом, Московской городской думы, хотя и являлся выходцем из крестьян. Мать, урождённая Постникова, – дочь художника-резчика Прохоровской мануфактуры. Как отмечают исследователи, в частности В. Д. Есаков, практически все сведения об отце погибшего в тюрьме академика основываются на семейных преданиях, свидетельствах родственников и друзей. Семья И. И. Вавилова была зарегистрирована в списках Устюжской слободы города Москвы под №1259. О нём самом записано, что «Иван Ильин Вавилов родился 5 января 1863 года» и что в мещанство он принят 6 марта 1886 года «из крестьян Волоколамского уезда Марковской волости с. Ивашкова». После смерти отца малолетний Иван Ильич с купцом Сапрыкиным приехал в Москву, был при нём «мальчиком», потом стал приказчиком и, наконец, выбился в самостоятельные торговцы, а затем и в крупные коммерсанты. Моя же родня по вавиловской линии корнями своими уходит в саратовскую и мордовскую земли, и вряд ли эти роды когда-либо пересекались. Хотя чего не бывает! Нельзя исключать и такое на все сто процентов.)

Я до сих пор ничего не сказал о своей бабушке, супруге деда – Анне. Он посватался к ней после смерти первой жены Марии, от которой, как уже отмечалось, имел четверых сыновей. Муж Анны, Никита Овчинников, пропал без вести в Первую мировую, оставив жену с дочерью Клавдией на руках. Вышла бабушка за моего будущего деда Василия не по любви – любила она, по словам моей мамы, только Никиту, долго ждала, может, вернётся он с фронта домой. Но не вернулся, а жить было надо…

Бабушкину дочь от первого брака, мою тётю – Клавдию Никитичну, я увидел впервые в раннем детстве. Хорошо помню эту женщину с большими натруженными руками и обветренным, покрытым грубым крестьянским загаром лицом. В один из редких приездов с родителями в Елховку, когда и деда уже не было в живых, мы с мамой зашли в полуразрушенный храм из красного выщербленного кирпича, находившийся неподалёку от бабушкиного дома. Его не раз пытались взорвать, но он выстоял, одинокий, ободранный и растерзанный, разграбленный ещё в начале 30-х годов, без купола и креста, как страшное напоминание о творившихся тогда на Руси бесчинствах, и чем-то походил на крематорий. Сходства с этим пристанищем скорби и слёз ему добавляли пышущие жаром дровяные печи, сооружённые там, где прежде располагался алтарь. Здесь, в деревенской пекарне, и работала тётя Клава вместе с несколькими такими же, как она, страдалицами. На дворе нещадно палило солнце, в самом разгаре было убийственное поволжское лето, а в бывшем храме, как в преисподней, изнемогая от нестерпимого жара, выпекала хлеб пятёрка ко всему привыкших русских женщин!

Отец бабушки Анны, Федот Филиппович Митрофанов, был хотя и совершенно безграмотным, но достаточно крепким, можно сказать, зажиточным мужиком. Летом хлебопашествовал, выращивал коноплю, из которой в то время делали не наркотики, а превосходное масло.

– Ты не представляешь, сынок, какое это было масло, язык проглотишь! – говорила мне мама. – Сейчас этого уже никто не помнит, потому что его давно не производят. Лущили коноплю прямо на улице, под навесом. Семя несли на маслобойню, а жом, или колоб, ещё горячий, мы, дети, тут же расхватывали и ели, обжигаясь. А какие пампушки на этом масле пекли! Прямо задохнёшься от одного запаха.

Зимой Федот Филиппович запрягал лошадь в сани-розвальни и ехал по окрестным деревням закупать скот, чтобы потом продавать мясо в розницу. Человек, занимавшийся таким промыслом, назывался пра́солом. Профессия эта тяжёлая, требующая недюжинного здоровья и немалого навыка. Прасолом был, например, великий гражданин земли русской, соратник князя Пожарского нижегородский мещанин Кузьма Минин.

– Приедет дедушка, бывало, поздним вечером, вся борода в сосульках, – вспоминала мама. – Поспит три-четыре часа и снова в дорогу. Не знаю, как он всё это выдерживал, не молодой ведь уже был! А ещё с помощью специальных приспособлений в виде колёс таких он плёл верёвки. Целыми тюками возил их на ярмарку.

Словом, был он неутомимый труженик, но судьба не пощадила и его. Как и мой дед, он был репрессирован, только пострадал не за религию, а за то, что являлся крепким, хозяйственным мужиком; его раскулачили, хотя жил он исключительно своим трудом и наёмных работников не имел. Думаю, предприимчивый и любящий своё Отечество прасол Минин, живи он во времена моих деда и прадеда, вполне мог бы тоже попасть под раздачу, такова беспощадная логика жизни! Федота Филипповича обвинили в антисоветской деятельности и приговорили к пяти годам лагерей1. По воспоминаниям очевидцев, таких мнимых кулаков в то время в деревнях было хоть пруд пруди. Под горячую руку местных властей часто попадали не только настоящие кулаки-мироеды, но и середняки и даже самые что ни на есть бедняки. Ради выполнения плана по раскулачиванию порой не гнушались ничем. Впрочем, о том мрачном периоде нашей истории написано немало.

Кроме моей бабушки, у Федота Филипповича и его жены Авдотьи было ещё пятеро или шестеро детей – тут сведения снова разнятся.

История одного из них, Ванюшки, которую я много раз слышал от матери в детстве, особенно трогала мою душу. Он был вторым ребёнком в семье – после дочери Анны. Рос крепким, весёлым, смышлёным мальчишкой. И вот, когда ему минуло три года, за ним на улице увязался бодучий бык. Ванюшка кинулся от него в подворотню, но разъярённое животное настигло его и принялось катать по земле, изранив рогами. Ребёнок зашёлся в крике. Взрослые отбили его у быка, но после этого несчастья у мальчика начались припадки падучей, и вскоре разум его помутился. Сделавшись дурачком, он после того, как подрос, стал ходить по окрестным деревням и всё норовил помочь сирым и убогим. Придёт, бывало, к какому-нибудь одинокому старику:

– Дедушка, давай я тебе дров наколю.

– А ты откуда узнал, что мне надо?

– Узнал вот…

В этом месте своего рассказа мама обычно многозначительно добавляла:

– Бог подсказал, вот и узнал.

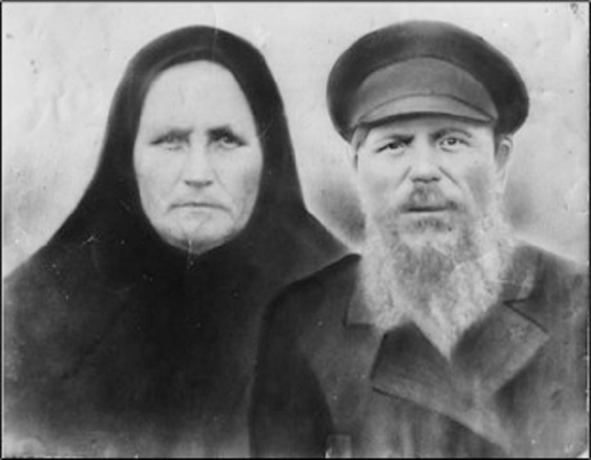

Прадед Федот Филиппович Митрофанов и прабабушка

Авдотья (в девичестве Топталова), 1920-е

А ещё у него была страсть воровать иконы. К кому ни придёт – обязательно стащит, принесёт домой и спрячет в сарае. И ничто не могло отвадить его от этого постыдного занятия, ни слёзы и увещевания матери, ни побои отца. На вопрос, зачем он ворует, Ванюшка отвечал, что скоро иконы будут никому не нужны. Как в воду глядел, говорила мама! Пришли времена, когда их стали у людей отбирать, сжигать, рубить топорами, храмы же разрушать, а священников отправлять по этапу на Соловки и расстреливать.

Умер Ванюшка так: пошёл зимой в деревню Тушкун, за семь вёрст от Елховки, и не вернулся. Вообще-то, он и зимой и летом ходил в одной домотканой рубахе и босиком. Но иногда родители его принаряжали, что, впрочем, случалось редко, так как одежду свою он тут же раздавал первым встречным. Вот и на этот раз ушёл из деревни в овчинном полушубке и расписных валенках, а нашли его замёрзшим в одной рубахе и босиком. Если бы не пурга, начавшаяся неожиданно, может быть, и дошёл бы Ванюшка до дому. А тут заплутал, и силёнок, видимо, не хватило.

В детстве этот мамин рассказ я помнил до мелочей, и он накладывал какой-то мрачный, трагический отпечаток на всё, что касалось её семьи. В моём представлении сплетались воедино тяготы безрадостной деревенской жизни, казавшийся бесконечно убогим быт того времени и все последующие бедствия, которые перенесла семья моей мамы после ареста её отца. У матери вообще была прекрасная память.

– Знаешь, сынок, – говорила она мне, – я даже помню мамину бабушку Домну! А ведь она умерла в 1928 году, мне и трёх лет не было. Помню себя ещё даже не научившейся ходить, когда мама меня на руках носила. А уж как хорёк укусил, так это в подробностях помню.

– Какой хорёк? – спрашиваю я.

– Какой? Обыкновенный. Мне тогда два годика было. Вот видишь, следы от его зубов на ноге до сих пор остались. Лида, сестра, она на два года старше, посадила меня к себе на загорбки и в огород отнесла. Там мы среди вытоптанной крапивы играли в куклы, в тряпочки разные. Вдруг как выскочит кто-то, я подумала – кошка. Вскрикнула только, а это был хорёк; укусил меня и убежал. Я тут же и упала без сознания.

– А кто тебя спас?

– Лида опять же. Она домой меня притащила, но это уж я не помню. После того нога моя долго болела, гноиться начала. Я ночами не спала, криком кричала. К врачам несколько раз носили – бесполезно, только хуже становится! А вылечили меня, знаешь, как? Кто-то сказал маме, что гусиный помёт, ну, какашки, значит, свежие, пока от них ещё пар идет, надо к ранке приложить. Мама потом рассказывала: «Будь что будет, думаю, или без ноги дочь останется, или поможет». Ну вот, привязала она, значит, к ножке моей это дело, и я тут же уснула. Помню, в сенях в холодке она меня положила. И я до самой ночи проспала не пикнув. И на поправку тут же пошла. Это случилось летом 1927 года, мне и двух лет ещё не было! А ведь всё помню…

Различных случаев из раннего детства мама могла рассказывать множество. Однако она никогда не упоминала о самом страшном эпизоде своей жизни. Может быть, не хотела, чтобы это подспудно давило мне на душу и заставляло по-иному взглянуть на наше далёкое советское прошлое – через призму произошедшего с самым дорогим тебе человеком, собственной матерью! Не знаю почему, но она никогда ни словом при мне не обмолвилась об этой ужасной истории; мне о ней стало известно из уже упомянутой книжки монахини Лукины, родной сестры мамы.

Дело было в конце 20-х или в самом начале 30-х, после очередного ареста дедушки. Его семья, выброшенная из дома, кое-как перебивалась у соседей. Однажды, когда дети оставались одни, в избу, где их приютила соседка, ввалились представители местной власти, а может быть, деревенские активисты. Туда же под пистолетом втолкнули хозяйку дома, посмевшую пожалеть «вражьих детей». Эпизод этот в своей книге моя тётя описала так:

«Нас, детей, побросали в машину и повезли к „месту предварительного заключения“. Это был обычный сельский каменный подвал. Перепуганных и плачущих, нас бросили на бетонный пол подвала, поставили у стены и открыли огонь из пистолетов. Стреляли поверх голов. Бетонная крошка сыпалась на лицо, в глаза. В промежутках между выстрелами мы слышали страшные ругательства, проклятия в адрес детей „врагов народа“ и снова – выстрелы. Моя пятилетняя сестрёнка Шурочка (моя мама. – А.К.) сразу потеряла сознание. Вскоре и я упала в обморок. И уже не видела, кто и как перенёс нас домой. После этого страшного случая мы все сильно заболели».

Прочитав эту леденящую кровь историю, я даже засомневался вначале: да полно, так ли всё было?! Слишком уж страшной рисовалась картина имитации расстрела ни в чём не повинных детей! Не преувеличивает ли что-то моя тётушка, выплескивая спустя столько лет свои застарелые обиды, связанные с гонениями на отца и его семью? Тем более что, читая её брошюру, я, как уже сказано, не раз натыкался на различные требующие дополнительной проверки эпизоды и явные неточности. Однако моя сестра Лида, не раз слышавшая эту историю из уст нашей мамы, полностью подтвердила её достоверность. А мама никогда не была склонна рассказывать небылицы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

В 1990-е годы, когда это стало возможным, я нашёл следующую информацию о своём прадеде: Митрофанов Федот Филиппович. Родился в 1873 г. в селе Горностаевка; русский; беспартийный; арестован 5 февраля 1930 г. Приговорен тройкой при ПП ОГПУ по Средне-Волжскому краю 1 апреля 1930 г., обвинение – по ст. ст. 58—10 и 58—11. Приговор: 5 лет исправительно-трудовых лагерей. Реабилитирован 4 августа 1989 г. Куйбышевской облпрокуратурой. Источник: «Книга памяти Самарской обл.». Сведения о репрессиях в отношении моего деда Вавилова Василия Лаврентьевича в этой Книге почему-то отсутствуют.

Вы ознакомились с фрагментом книги.

Для бесплатного чтения открыта только часть текста.

Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:

Полная версия книги