Полная версия:

Безжалостные игры. Автобиографическая повесть

Сентябрь 1931 г.

Одно время у меня ещё имелся шанс побольше узнать об этой романтической истории. Пусть не из первых рук, бабушки-то уже не было на свете. Однако в живых ещё оставались её две сестры и один из братьев. Возможно, они могли бы что-нибудь рассказать. Но мы воистину ленивы и нелюбопытны, причём настолько, что часто не даём себе труда разобраться даже в собственной родословной!

Бабушкины братья и сестры были людьми примечательными. Один из них, Алексей Фёдорович Крестьянинов, всю свою жизнь, как и мой отец, протрубил на железной дороге. Сначала водил маневровые паровозики, шустрые, почти игрушечные, чем-то напоминающие суетливого, раздухарившегося человека. Потом пересел на солидные магистральные локомотивы. Работал на Урале, в Забайкалье и на КВЖД – Китайско-Восточной железной дороге. Здесь в 30-х годах прошлого века он каким-то образом предотвратил крушение поезда, за что и получил звание «Почётный железнодорожник». В советские времена это была очень высокая степень профессионального отличия, о которой, кстати, всегда мечтал мой папа и заработать которую ему так и не удалось. Звание это тогда давалось за исключительные поступки и обеспечивало существенную прибавку к пенсии, а также возможность один раз в году бесплатно проследовать по железной дороге в так называемом мягком вагоне, скажем, к месту проведения отпуска и обратно.

В памяти моей мой двоюродный дед, дядя Алёша, как мы все его звали, остался высоким, сухощавым, лысым стариком, обладавшим спокойным и добрым нравом. Лицом он был чем-то похож на артиста советского кино Олега Жакова, а лысиной – на советского же кинорежиссёра Сергея Герасимова. Его крупный породистый нос был весь в тонких красных прожилках, но не из-за пристрастия к алкоголю, а по совершенно другой причине. Ему, паровозному машинисту, часто приходилось в любую погоду высовываться из кабины мчащегося на полном ходу, выбрасывающего клубы дыма и снопы искр локомотива, чтобы лучше оценить окружающую обстановку. И обжигающий встречный ветер незаметно делал своё чёрное дело – кожа лица дубела, а нос приобретал характерный для людей его профессии облик.

Где-то на железной дороге он встретил и свою вторую жену Агриппину Семёновну, работавшую зажигальщицей сигнальных фонарей и стрелочницей. Я хорошо помню эту тихую бездетную пару пенсионеров, жившую в разделённом надвое доме на краю пристанционного посёлка Шувакиш, расположенного километрах в двадцати от города Свердловска. Вторую половину дома занимала семья Гуриных, также состоящая всего из двух человек: Екатерины Фёдоровны – сестры моей бабушки, а значит, и дяди Алёши, и её мужа, Ефима Петровича, подполковника в отставке. Их родной сын Володя умер во время войны от белокровия, а приёмная дочь Галина проживала отдельно. Тётя Катя, если уж продолжить кинематографические сравнения, в старости внешне была чем-то неуловимо похожа на актрису Татьяну Ивановну Пельтцер и обладала совершенно замечательным, уравновешенным, весёлым и неунывающим характером.

Соседи-родственники были очень дружны, часто заглядывали друг к другу в гости, благо для этого надо было пройти всего несколько шагов по двору вдоль стены, от одного крыльца до другого. Агриппина Семёновна, тётя Груша, была отменной стряпухой. Это понимали даже мы, дети, когда по праздникам в её доме накрывался стол, на который выставлялись немыслимо вкусные, неправдоподобно пышные и румяные шаньги, сладкие завитушки из сдобного теста, подовые пироги с рыбой (дядя Алёша слыл заядлым рыболовом), с капустой и даже с редькой. Всё это было с пылу с жару и запивалось морковным чаем, заваренным кипятком из самовара (с настоящим чаем тогда, в середине 50-х, была напряжёнка), заедалось ароматным земляничным, малиновым или клубничным вареньем. Дядя Алёша шутил: «За умение стряпать я тебя и полюбил, Груша».

В отличие от этой совершенно аполитичной четы, Гурины были старыми большевиками. Конечно, не с дореволюционным партстажем, но всё же вполне приличным, внушавшим в то время уважение окружающим. Гурин-супруг, хоть и имел лишь начальное образование, в Гражданскую войну воевал у красных и стал командиром, правда, невысокого ранга. Какого он был рода-племени – неизвестно. В младенческом возрасте его подкинули одной бездетной супружеской паре преклонного возраста. В приложенной к подарку записке только и значилось: крещёный, зовут Ефимом. Случилось это за три или четыре года до начала нового, двадцатого века в рабочем районе Перми – Мотовилихе. Ефим Петрович Гурин всегда был идейным ленинцем и принципиальным коммунистом. Настолько принципиальным, что во время войны с фашистами отправил при молчаливом согласии жены своего единственного слабого здоровьем ещё несовершеннолетнего парнишку-сына трудиться рабочим на оборонный завод в Ижевске, где тот, сполна хлебнув лиха, испытав голод и холод, надорвался от непосильного труда и недоедания, заболел лейкозом и очень быстро умер. Думаю, тётя Катя до конца жизни не могла простить ни себе, ни мужу эту ужасную потерю, хотя вслух и не говорила об этом.

Насколько я помню, оба регулярно посещали партийные собрания, часто отправлялись по общественным делам на электричке в Свердловск, заседали в каких-то исполкомах, советах и других столь же серьёзных органах. В доме у них всегда была идеальная чистота и спартанская обстановка. На кухонном столе, застеленном простой клеёнкой, лежали свежие газеты с аккуратно, под линейку, подчёркнутыми красным карандашом статьями, очевидно, носящими руководящий характер. Но, несмотря на весь этот скучнейший антураж, Гурины были весьма компанейскими и весёлыми людьми. У них часто собирались шумные посиделки, как правило, состоящие из моих родителей, бабушки и соседей-родственников, живущих за стеной. Иногда в соответствии с предварительной договоренностью к компании присоединялись и другие поселковые аборигены, поддерживающие с этой гостеприимной четой приятельские отношения. Спиртного пили не много, во всяком случае я не помню, чтобы кто-то когда-либо напивался во время таких застолий. Закуска была немудрёной, но зато её было много – главным образом пельменей. Их любили все, и готовились они в огромных количествах – сотнями штук! Нам, детям, накрывали отдельно, пельменями нас кормили в первую очередь и потом отправляли на улицу, если летом. Ну, а если дело было зимой, когда долго не набегаешь на морозе, то ничего не попишешь, разрешали остаться дома.

Такие застолья бывали долгими и весёлыми, со смехом, шутками и остротами, на которые был весьма горазд мой папа, с громким пением хором, а иногда и с танцами под патефон, а позднее – под радиолу. Мы, малышня, любили подобные посиделки взрослых, ибо к нам в таких случаях все были добры и снисходительны, и мы под шумок проказничали как могли. Когда все уставали, включался телевизор «Беларусь», казавшийся чудом тогдашней техники по сравнению с допотопным «КВН», громоздким телевизионным ящиком, экран которого был размером меньше почтовой открытки. Смотреть его приходилось не иначе как через огромную выпуклую стеклянную линзу, полую изнутри и заправлявшуюся дистиллированной водой. Но и такой телеприёмник был в нашем посёлке редкостью. А вот Гурины, как особо заслуженные люди, имели упомянутую мной «Беларусь», располагавшую экраном не в одну почтовую карточку, а в полторы…

Тётя Катя до самой старости сохраняла в себе какую-то искристую хулиганинку, время от времени прорывавшуюся наружу наперекор и почтенному возрасту, и назидательной скукоте большинства её ровесников. Такой она была, по воспоминаниям бабушки, с малых лет. Наверное, именно это и притягивало к ней нас, малышню, вопреки насаждавшемуся в школе культу примерного поведения. Когда я сегодня слышу трогательную песенку старой мудрой черепахи Тортиллы из давнего детского фильма «Золотой ключик», перед моим мысленным взором почему-то предстает именно тётя Катя, а не Рина Зелёная, великолепно исполнившая её. И это она, тётя Катя, как бы даёт мне, тогдашнему сорванцу, напутствие из ещё не снятой в то время кинокартины:

Юный друг, всегда будь юным,Ты взрослеть не торопись,Будь весёлым, дерзким, шумным,Драться надо – так дерись!Никогда не знай покоя,Плачь и смейся невпопад,Я сама была такоюТриста лет тому назад.…Домой на другой конец посёлка мы возвращались из гостей обычно поздно. Если дело было зимой, то нас с сестрой везли на санках. Скрипели полозья, искрился в лунном сиянии снег, а по небу – хорошо помню одно из таких наших поздних возвращений – медленно плыла яркая звёздочка, ничем не отличимая от мириад других, мерцающих во Вселенной. Это был Спутник. Первый советский искусственный спутник Земли! Мы с мамой и с отцом, затаив дыхание, следили за ним, запрокинув головы, а на санях, укутанная в одежды, мирно спала моя сестра Лида. Подходил к концу 1957 год.

Самая младшая из бабушкиных сестёр Александра то ли ещё во время Гражданской войны, то ли уже после неё вышла замуж за лихого красного конника и, конечно же, форменного разбойника Николая Михайловича Вотинова. Когда его разгоряченный, хмельной эскадрон, или как он там назывался, размахивая над головой шашками, паля из наганов и ружей, влетал в городок, где жила моя бедная бабушка с сёстрами и братьями, все его обитатели замирали от ужаса, кроме Александры, на которую давно уже положил глаз красный командир Вотинов. Он осаживал запаренного коня у ворот зазнобы, валился на руки ординарца, так как частенько бывал изрядно поддатым, и бросал к ногам своей возлюбленной злато-се́ребро неясного происхождения. Обыватели, выглядывая из-за занавесок, со страхом и завистью наблюдали такие сцены. До тех пор, пока Николай Михайлович не увёз Александру в большой город и не женился на ней. Примерно такая картина складывалась у меня из обрывков фраз, долетавших до моих детских ушей во время неосторожных разговоров взрослых.

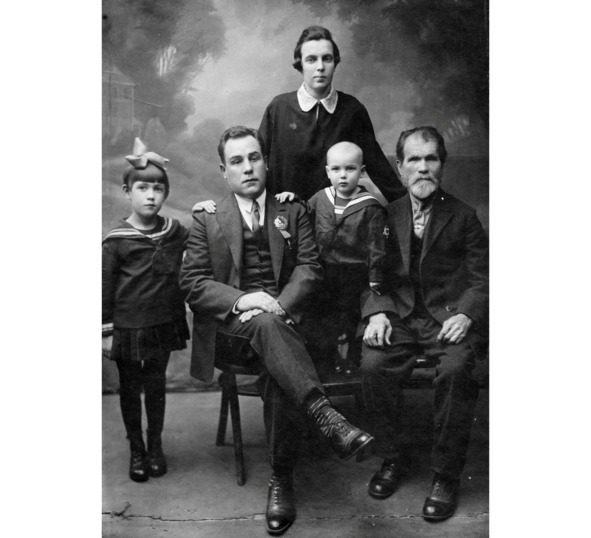

Николай Михайлович Вотинов с женой Александрой, детьми Ниной и Борей и своим отцом. Москва, март 1930 г.

Разумеется, по имени-отчеству его в те годы никто не называл. Николаем Михайловичем он стал позднее, когда, окончив Промакадемию, в которой, кстати, одно время учился и Н. С. Хрущев, Вотинов быстро стал делать карьеру. Этому, безусловно, способствовали и его боевые заслуги, отмеченные Орденом Красного Знамени – высшим в то время знаком отличия молодой Советской Республики, которым Николай Михайлович был награждён ещё в 1923 году.

Вся его дальнейшая жизнь была связана с Уралом и Восточной Сибирью. Здесь он занимал и до войны, и после неё ряд довольно высоких руководящих постов. В начале 1930-х годов работал в Челябинской области директором Бакальского рудоуправления; в последующие годы возглавлял то ли в Красноярске, то ли в Хакасии крупные золотодобывающие предприятия и промышленные объединения. Говорят, имел в своём распоряжении самолёт для облёта подведомственных объектов. В 50-е годы они с тётей Шурой изредка по пути в Москву останавливались в нашем посёлке, чтобы повидаться с роднёй. А когда приходили ненадолго к нам, то приносили подарки, из которых мне запомнились только поразившие моё неокрепшее воображение громадные коробки шоколадных конфет. После ухода Вотиновых в нашей убогой комнатушке ещё несколько дней витал упоительный запах какого-то необыкновенного табака – Николай Михайлович курил трубку – и ещё чего-то, чему я тогда не мог подобрать даже названия. Это были французские духи тётушки Шуры!

Осталось упомянуть ещё об одном бабушкином брате – Николае Фёдоровиче Крестьянинове, полном тёзке моего папы. Но его я никогда не видел, так как он умер довольно рано от разрыва сердца. Зато мне не раз приходилось бывать с родителями и бабушкой в доме его вдовы, тёти Лены, расположенном в самом центре Свердловска, рядом с Дворцом пионеров и ещё одним зданием, о котором как-то темно, невнятно и полушёпотом отзывались горожане. Нам, детям, о нём вообще ничего не полагалось знать, да и взрослые старались поскорее перевести разговор на другое, если вдруг кто-то касался запретной темы. Чувствуя, что здесь кроется какая-то тайна, я тем не менее особенно не задумывался по этому поводу, довольствуясь обрывками случайно брошенных фраз.

Бабушка Лидия Фёдоровна с моей сестрёнкой Лидой. Слева – бабушкина сестра Александра Фёдоровна. Во время поездки бабушки с внучкой в гости к Вотиновым в Хакасию.

Посёлок Туим, август 1955 г.

Дом был невысокий, явно дореволюционной постройки, напоминавший приземистые купеческие особняки, которых в те годы в Свердловске оставалось ещё немало. Если не ошибаюсь, он был выкрашен в тот же цвет, что и Дворец пионеров, который привлекал меня куда больше, нежели таинственная постройка неподалёку. Ведь во Дворце, располагавшемся в красивом старинном здании, работали всяческие кружки и секции, там проходили утренники и новогодние ёлки, попасть на которые было пределом наших мечтаний, потому что на них вручались подарки.

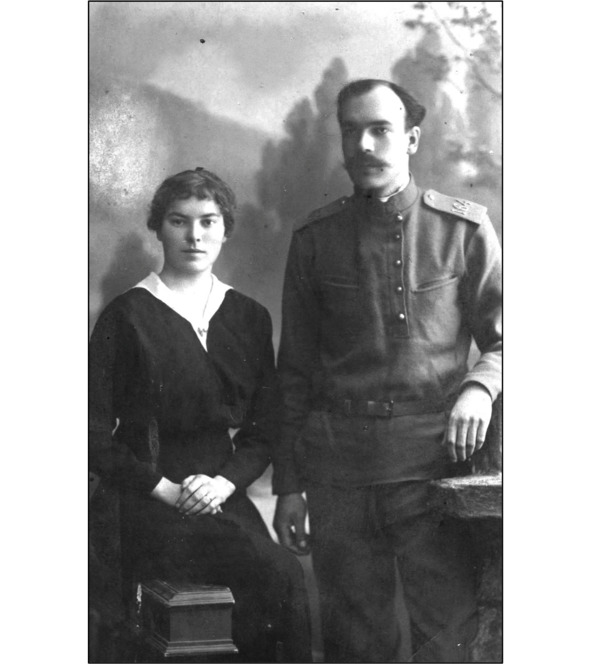

Брат с сестрой: Екатерина Фёдоровна Крестьянинова с братом Николаем, полным тёзкой моего папы и его дядей. Пермь, 1917 г.

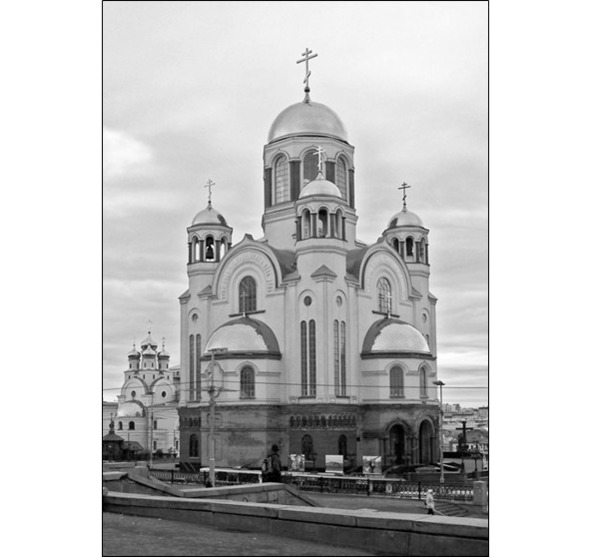

Дом Ипатьева. Свердловск, 1950-е

Думаю, читатель уже догадался, что загадочным объектом, о котором идёт речь, был так называемый Дом инженера Ипатьева, в котором в 1918 году уральские большевики расстреляли Николая Второго и его семью. Дома давно уже нет, он был снесён при Ельцине, возглавлявшем в 70-е годы Свердловский обком КПСС; и сегодня на месте Ипатьевского особняка стоит Храм на Крови, возведённый в память о трагическом событии, произошедшем здесь более ста лет назад.

Волей судьбы в раннем детстве мне много раз приходилось соприкасаться, не зная того, с ещё одним историческим памятником, связанным с гибелью последнего русского самодержца. Наш посёлок Шувакиш в 50-е годы прошлого века со всех сторон плотно обступали густые леса, и здесь было настоящее раздолье для нас, детворы.

Екатеринбург. Храм на Крови, возведённый на месте

расстрела царской семьи

Зимой мы катались на лыжах и санках на Ивановской горе, рядом с которой стоял дом наших родственников. Летом на этой же чистой, поросшей весёленьким сосняком и пронизанной солнечным светом горке, усыпанной сухими хвойными иглами, собирали душистую лесную землянику, нанизывая её, нагретую на солнцепёке, на длинные травяные былинки. За более серьёзной ягодой – черникой и той же земляникой, но собираемой не между делом и тут же отправляемой в рот, а для варенья, то есть в корзинку, бидончик или стеклянную банку с привязанной к ней в качестве ручки бечёвкой, мы уходили подальше, километра за два-три от дома. Родители давно привыкли к таким нашим отлучкам и особенно не беспокоились. Нам же все лесные маршруты были прекрасно известны, как и ягодные места, которых в окрестностях посёлка имелось немало. Леса мы ничуть не боялись, правда, старались обходить стороной некоторые загадочные места, от которых веяло каким-то могильным холодом и непонятной тревогой. Бывало, идешь по лесу, собираешь в корзинку ягоды или грибы, и вдруг с какого-нибудь пригорка тебе открывается мрачная картина: затянутая густой ряской воронка небольшого, метров двадцати-тридцати в диаметре, озерца с тяжёлой чёрной водой. Со всех сторон его обступают высоченные дремучие ели, касающиеся своими массивными, покрытыми плесенью и лишайником нижними ветвями поверхности неподвижной воды. Кажется, вот сейчас оступишься, поскользнёшься – и покатишься вниз, и ничто тебя уже не остановит. А там глубина немереная, затянет на самое дно – и никогда тебя не найдут! Находиться на берегу было жутко, но какая-то неведомая сила влечёт тебя к этой тине, к свинцовой, затхлой воде. Так и хочется заглянуть в её чёрное зеркало, как будто в нём можно что-то увидеть, кроме собственного испуганного отражения. Неподалёку в лесной чаще скрывалось ещё несколько озёр размером поменьше, но таких же угрюмых и непонятных. Прошло много лет, прежде чем я, да и все мы узнали, какую страшную тайну хранило в себе это место.

Ещё в середине XIX века сей участок земли, расположенный в двух с половиной километрах к северу от нашего посёлка Шувакиш, купил подрядчик по имени Гавриил и построил здесь первую рудничную шахту в надежде отыскать золото. Жители окрестных деревень называли его Ганей, отсюда и пошло: Ганина Яма. В конце XIX столетия на шахтах добывали железную руду и жгли уголь для домны Верх-Исетского завода. В начале XX века рудник забросили, после чего шахты обвалились и поросли молодым леском. Сама Ганина Яма с тех пор представляла собой небольшой, но глубокий котлован, заполненный грунтовой водой, вокруг которого располагалось несколько других давно заброшенных шахт, шурфов и карьеров, где прежде также добывали руду. На них мы и натыкались в детстве, бродя по лесу.

Сюда, в эту Ганину Яму, в ночь с 16 на 17 июля 1918 года после расстрела в Доме Ипатьева и привезли останки Николая Второго и его семьи. Их сбросили в старую рудничную шахту, но затем, спохватившись, извлекли оттуда, чтобы сжечь, предварительно облив керосином. Сегодня трудно найти человека, который бы не знал этой ужасной истории. Тогда же власти умели хранить секреты, и я думаю, никто из жителей посёлка Шувакиш не догадывался о том, что скрыто в окрестном лесу. Лишь в 70-е годы, когда мы уже переехали на Украину, здесь стали появляться первые богомольцы, каким-то образом узнавшие правду. А летом 1991 года, ещё при прежнем режиме, по благословению архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского Мелхиседека возле Ганиной Ямы был установлен первый поклонный крест. Впоследствии заброшенный рудник становится широко почитаемым в православной среде. В 2000 году на его месте был основан монастырь в честь Святых Царственных Страстотерпцев. Несколько лет назад я побывал в этих местах, заехал в Шувакиш, посетил монастырь, в котором семь великолепных, срубленных из звонкой уральской сосны храмов – по числу убиенных членов царской семьи.

Сегодня мало что в окрестностях монастыря напоминает картины моего далёкого детства. Лес уже не тот, он не кажется больше таким уж мрачным. Нет чёрного таинственного озера, вселявшего ужас в наши детские души. Его давно осушили, засыпали, и теперь на том самом месте можно видеть лишь небольшое углубление в земле, рядом с которым вкопан уже потемневший от времени деревянный крест.

Ганина яма сегодня. Поклонный крест

С возрастом я всё чаще мысленно возвращаюсь в эти края, где прошло моё раннее детство. Словно в старом кино, вижу наш неуютный, но такой прекрасный, как всё, что связано с беззаботным временем детства, посёлок Шувакиш, его унылые серые постройки, покосившиеся заборы, непролазную осеннюю грязь кривых улиц, своих босоногих друзей-приятелей. Вижу совсем ещё молодую маму, и смеющегося отца, и, конечно же, бабушку. Её светлый образ будит во мне самые первые, неправдоподобно далёкие воспоминания. Вот я, едва научившийся ходить, выбегаю почти голышом, в одной лёгонькой распашонке, на наш поросший мягкой травою дворик. В лицо мне бьют лучи яркого утреннего солнца, меня овевает ласковый летний ветерок. Ещё не проснувшись как следует, я тру маленьким кулаком глаза, прогоняя прочь остатки ночных сновидений. И вдруг вижу бабушку, растапливающую посреди двора самовар сухими берёзовыми лучинами и прошлогодними сосновыми шишками, которые напоминают маленьких растопыренных ёжиков. Самовар покоится прямо на траве, из трубы его вьется лёгкий дымок. Бабушка подхватывает меня на руки, смеясь, осыпает поцелуями, щекочет губами шею, голый живот. И я заливаюсь радостным смехом, выражая тем самым ощущение абсолютного счастья, которое нельзя передать никакими словами.

Я вспоминаю то далёкое утро светлого летнего дня и как бы воспаряю мысленным взором над посёлком Шувакиш, над нашим двором с начинающим закипать самоваром. И вот уже с невообразимой высоты становятся едва различимыми и лужайка, и бабушка, и я сам, что-то взахлёб орущий и размахивающий руками.

Глава 2.

Умер Сталин

Пожалуй, это один из тех редкостных случаев, когда раннее детское впечатление имеет точную временную определенность, ибо связано с конкретным историческим событием, а именно – со смертью Сталина. На своём веку мне довелось прочитать немало воспоминаний на эту тему. Их авторы описывали свои переживания, кто в прозе, а кто и в стихах – в меру дарованного таланта и личного отношения к этому человеку. Кто-то из мемуаристов был к тому времени уже многое повидавшим и пережившим человеком, возможно, даже прошедшим через ГУЛАГ. Кто-то ещё оставался восторженным юношей, для которого смерть вождя означала чуть ли не конец мироздания. Для кого-то эта смерть казалась вселенской утратой, а кто-то облегчённо вздохнул, радуясь уходу тирана. Кто-то присутствовал на похоронах лично, а кто-то скорбел вместе со всеми, находясь за тысячи километров от столицы, в такой, например, дыре, как наш посёлок Шувакиш. Кто-то, подобно Евгению Евтушенко, в дни траура продирался сквозь обезумевшую толпу от Трубной площади к Колонному залу, чтобы впоследствии написать такое вот свидетельство очевидца:

«Дыхание десятков тысяч прижатых друг к другу людей, поднимавшееся над толпой белым облаком, было настолько плотным, что на нём отражались и покачивались тени голых мартовских деревьев. <…> Вдруг я почувствовал, что иду по мягкому. Это было человеческое тело <…> люди, швыряемые волной движения к грузовикам, разбивали головы о борта. Борта грузовиков были в крови. <…> И в этот момент я подумал о том человеке, которого мы хоронили, впервые с ненавистью. Он не мог не быть не виноват в этом…»

А кто-то, подобно моему отцу, несмотря на всю кажущуюся непомерной тяжесть случившегося, всё-таки отпахал смену, одному ему ведомо как, и теперь, не чуя под собой ног, волочился обессилевший и подавленный горьким известием домой по слежавшемуся и грязному мартовскому снегу.

Совсем маленьким я любил смотреть из окна нашей засыпной землянки-избушки, как отец возвращается с работы. Зимой от станции к дому он обычно шёл понизу, так было ближе. Весной и осенью, а иногда, если лето выдавалось слишком дождливым, то и летом, эта нижняя дорога по краю болота совсем раскисала и все предпочитали другой, окольный путь – поверху. Приходилось, конечно, делать изрядный круг, зато не утонешь в грязи по самые уши. Другое дело – зимой. По протоптанной в снегу тропинке до станции можно было добежать за считанные минуты! Это имело большое значение, особенно когда опаздываешь на электричку.

Отцу же опаздывать было никак нельзя, вся его жизнь подчинялась строгому расписанию – железнодорожному графику. Придя невредимым с войны, он вернулся в депо и, поработав там какое-то время слесарем, вскоре поехал помощником машиниста, а затем и машинистом на секциях – так на профессиональном языке железнодорожников назывались электрички, к тому времени ставшие уже привычным средством пригородного сообщения. Из Шувакиша до электродепо, расположенного на окраине Свердловска, добираться приходилось также на электричке. В депо папу ждали секции и его бессменный, преданный помощник Сашка Трегубов, живший поблизости, на Сортировке. С ним они и отправлялись в очередную поездку – в Нижний или в Верхний Тагил, в Верх-Нейвинск, в другие города и посёлки области.

Не раз и не два отец брал и меня в такие поездки, а когда я подрос, то случалось ездить и с ночёвкой. Сидишь, бывало, у папы на коленях, а за лобовым стеклом навстречу тебе в свете прожектора бешено мчится снежная круговерть. В кабине тепло и уютно, тикает скоростемер, позвякивают, мерцают в полумраке мягким электрическим светом какие-то приборы, пахнет мазутом и чем-то ещё, горьковатым, непередаваемо железнодорожным. На виражах поезд кренится, его толчками бросает из стороны в сторону. От скорости и этих толчков захватывает дух, но ты ничего не боишься, потому что видишь, как спокойны отец и дядя Саня Трегубов.

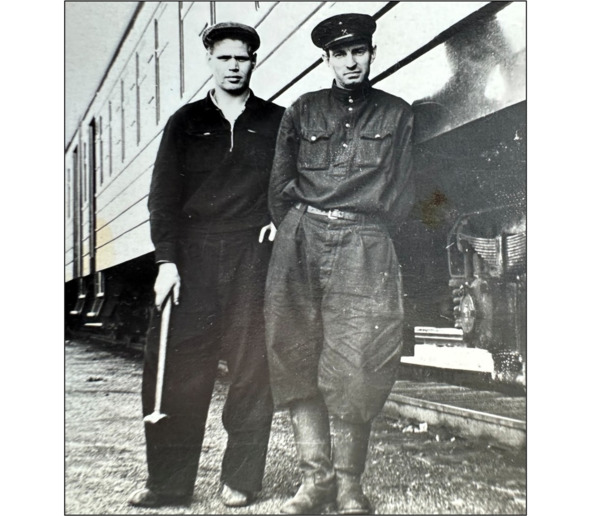

Папа с помощником А. Трегубовым.

Шувакиш, середина 1950-х

Значит, всё в порядке, всё идет как надо, и нечего опасаться, поезд не перевернётся. Мы не проскочим на красный и не столкнёмся с другой электричкой, которая – может ведь такое случиться! – вот сейчас выскочит из темноты, несясь нам навстречу по нашей же колее. Как бы читая мои мысли, дядя Саня вдруг говорит: