Полная версия:

Безжалостные игры. Автобиографическая повесть

– Коля, а представь, что вышла из строя автоблокировка и нам навстречу мчится поезд, что тогда будем делать?

– Не говори ерунды, – отвечает папа. – Пройди-ка лучше в хвост, проверь… – И он объясняет, что должен проверить его помощник.

– Ну, а всё-таки, – не унимается дядя Саня перед тем, как отправиться в хвост электрички. – Представь себе, вдруг?

– Ты сам, что ли, не знаешь? – терпеливо спрашивает отец: – Включаем экстренное торможение, подаём звуковой сигнал…

– А если видим, что не успеваем затормозить, что тогда?

– Тогда будешь на ходу прыгать, – говорит спокойно папа.

– А ты? – спрашивает Трегубов.

– Кто-то же должен остаться, я машинист, отвечаю за людей, за поезд.

– А я что, не отвечаю? Я тоже останусь, – говорит дядя Саня, как мне кажется, с обидой и поспешно выходит в тамбур.

Слава богу, ничего подобного в железнодорожной судьбе отца не произошло. Хотя случалось всякое. Помню, однажды он вернулся с работы совершенно неузнаваемым: землисто-серое, осунувшееся лицо, тяжёлая походка. Выглядел постаревшим на несколько лет, даже мне, пацану, занятому своими делами, это сразу же бросилось в глаза. Мы с сестрой тут же притихли, не понимая, в чём дело. Отец при нас ничего объяснять не стал. Но мама, видимо, всё поняла. Они о чём-то долго говорили на огороде. А вечером, лёжа в постели, я услышал, как папа шёпотом, думая, что мы спим, говорил маме, видимо, продолжая прерванный ранее рассказ:

– Идут они вдвоём по полотну, не оглядываясь, прямо по шпалам. Обнялись и ничего не слышат, как в гипнозе каком-то. Я чувствую, что экстренного торможения не хватает, давлю беспрерывно на свисток, а они идут! Санька свесился на подножке, голос сорвал в крике. Он бы спрыгнул, да не опередишь электричку, хоть и включены все тормоза… Так и ударили мы их сзади… Два трупа, парень и девушка… Молодые… Не знаю, может, покончить с собой решили, а может, затмение какое нашло, и так бывает.

Их с дядей Сашей тогда долго «таскали» – словечко отца, – вызывали в органы. Но никакой за ними вины не нашли. Однако такие истории навсегда оставляют зарубки на сердце. Случай этот был не единственный. Нам с сестрой о них, конечно же, не рассказывали, но по каким-то обрывкам фраз, бросаемым взрослыми, мы, во всяком случае я, догадывались о произошедшем.

В детстве мне пару раз случалось и управлять электричкой. Это, конечно, сильно сказано: управлять! Тем не менее нажимать на контроллер самостоятельно под бдительным оком и твёрдой дланью отца довелось. До сих пор живо во мне это чувство: давишь ещё не окрепшей рукой на такую штуковину вроде массивного рычага, которая называется контроллер, а папа стоит наготове рядом. Одновременно чуть-чуть подаёшь рычаг от себя и тут же резко с клацаньем возвращаешь обратно. И, о чудо! Вдруг чувствуешь, как поезд едва заметно сдвигается с места. Ещё миг – и он уже набирает скорость. Ты ощущаешь это не только по медленно уплывающему перрону, но и по подрагиванию вагона на рельсовых стыках, по участившемуся щёлканью скоростемера. И только тогда начинаешь осознавать, что это ты, именно ты, а не кто другой, сдвинул эту махину с места! И непередаваемое чувство восторга, какой-то особенной гордости за себя, за отца, за дядю Саню, за всех на свете машинистов поездов и их помощников охватывает тебя в эту незабываемую минуту.

Но всё это будет позже, когда подрасту, когда начну самостоятельно вскарабкиваться на ступеньки вагона с низенького шувакинского перрона или вообще с насыпи железнодорожного полотна за нашим посёлком, где меня будут подхватывать руки отца, свесившегося со ступеней головного вагона притормозившей ради меня электрички.

Итак, я любил наблюдать из окна, как папа возвращался с работы. Конечно, такие мои наблюдения чаще всего случались зимой, когда на дворе снег и стужа и оттого тебя не пускают на улицу. Ты сидишь дома и со скуки глядишь в окно, ковыряя пальцем налипший на стекло иней. Телевизора у нас в ту пору не было, да и мало кто в нашем посёлке мог тогда позволить себе это чудо техники. Ледяные узоры на стекле оставляли для обзора лишь маленькое пространство. Вид из окна был унылый и жалкий: серый, заснеженный пейзаж под низким уральским небом; огород весь в сугробах; покосившийся забор из неошкуренного, местами сгнившего чёрного горбыля; накренившаяся будка, прости господи, туалета, наспех сколоченного прежним владельцем избушки; далее шла узкая стёжка, протоптанная в снежной целине, а за нею уж начинался и лес, хмурый, еловый, страшный.

Странное дело, это сейчас, когда я пишу эти строки, тот вид из окна кажется мне тоскливым и мрачным. Тогда же всё воспринималось иначе. Ведь это была привычная мне среда обитания, в которой я произрастал чуть ли не с самого рождения и ничего иного не видел.

Зимний день короток, особенно на Урале. В серых сумерках где-то вдали возникала высокая худая фигура отца. Обычно он шёл по тропинке быстрым шагом, так, что развевались полы его длинной железнодорожной шинели. (Сколько помню себя в детстве, он всегда ходил в шинели. Сначала в армейской, пока не износил, потом – тоже в казённой, только уже в железнодорожной. Где-то к концу 50-х годов наконец приобрёл пальто, но поносить его толком так и не удалось. Но об этом я расскажу позднее.)

Отец шёл по тропинке, а вокруг него, поднимая снежную пыль, повизгивая, поскуливая, погавкивая, подпрыгивая и припадая к земле, рыская из стороны в сторону, облизывая моему папе руки, а иногда и лицо, куролесила чуть ли не вся наличная собачья живность из числа наших поселковых дворняг. И он тоже ничуть не меньше дворняг радовался этой игре, задавал собакам шутливую трёпку, тыкал мордами в снег, отшвыривал их в сугроб, отбегал вперёд, ожидая, пока они оклемаются и, выбравшись из глубокого снега, вновь кинутся на него. Он упивался этой игрой. А я, визжа от восторга, смотрел из окна на папу. Наверное, он был кумиром всех наших шувакинских собак, если, конечно, у собак бывают кумиры. И, если верить в реинкарнацию, он, скорее всего, тоже был в прошлой жизни этим бескорыстным и преданным человеку существом. Кто знает, может, стал он одним из них и уйдя в мир иной.

Трудно сказать, наблюдал ли я из окна за отцом, бредущим со станции, в тот памятный мартовский день 1953 года. Скорее всего, нет, и он вошел в дом неожиданно. Может, ещё и поэтому всё произошедшее потом произвело на меня столь жуткое впечатление…

Знал ли я до этого что-нибудь о смерти? Нет, поставим вопрос по-другому: знал ли я, четырёх с небольшим лет от роду, что человек смертен? Сейчас мне трудно припомнить, до того дня или после мне стала известна эта печальная истина: все люди рано или поздно умирают. Но хорошо помню, сообщила о ней мне моя мама. Как сейчас вижу нашу единственную комнатку, старый скрипучий квадратный стол с точёными ножками, стоящий посередине, себя, взгромоздившегося на него, и маму, которая гладит на этом столе бельё. За отсутствием других развлечений я наблюдаю за утюгом, как он, шипя и образуя облачка пара, повинуясь материнским рукам, разглаживает полотенца, рубашки, штаны, носовые платки. Наверное, мы беседовали о чём-то интересном, но память не сохранила ничего, кроме поразившего меня откровения: все люди, живущие на земле, в конце концов умирают! Оказывается, когда-то умру и я! Это было столь неожиданно, страшно и несправедливо, что я даже расплакался. Скорее всего, мама пожалела о сказанном и как смогла постаралась исправить свою оплошность. Прекрасно помню, что она завела речь о каком-то чудодейственном порошке, который я изобрету, когда вырасту. И все люди на земле будут мне благодарны, ибо это будет порошок бессмертия. Ну, и далее в том же роде. Такое предполагаемое развитие событий меня несколько успокоило, и я уже не столь трагично стал воспринимать неизбежное.

…Итак, дверь отворилась, и вошел мой папа. Не раздеваясь, как был в своей неизменной шинели, он бросился ничком на нашу железную койку и зарыдал. Я видел, как сотрясались его плечи, слышал его глухие всхлипы и не мог от ужаса проронить ни слова. Я видел, как плачут люди, например, моя сестра Лида или мой лучший друг Вася Ильиных, когда его бьёт старший брат Сергей или треплет за уши за какую-то очередную провинность отец, Терентий Львович. Частенько приходилось плакать и мне самому – я рос обидчивым ребёнком, и слёзы порой являлись единственным способом продемонстрировать свои обиды. Наконец, я видел, как тихо плакала по какому-то поводу мама, вытирая пальцами слёзы, стараясь, чтобы их не заметили мы с сестрой. Но чтобы рыдал отец! Это было выше моих слабых сил, и вынести этого я не мог. Я стоял в оцепенении и с ужасом смотрел на папу. Он сумел взять себя в руки, поднялся и, сидя сгорбившись на кровати, произнес незнакомым голосом:

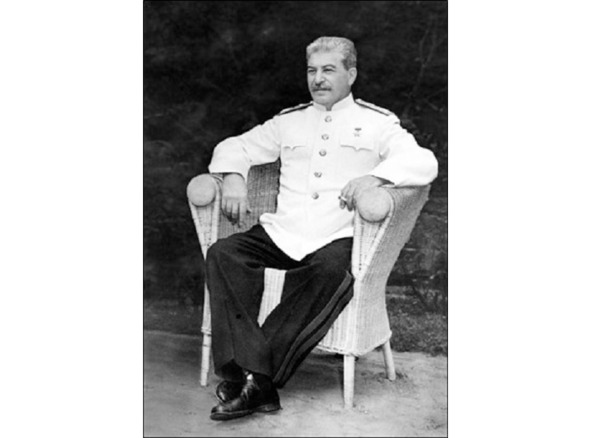

– Умер Сталин…

Таким я запомнил этот день на всю оставшуюся жизнь. Мой отец, конечно же, не был сталинистом. Но ведь рушилось мироздание! Думаю, как и все окружавшие нас в те годы люди, он вообще мало размышлял о политике. Заботы были иные: как прокормить семью, как построить новый дом, как выдержать очередную переэкзаменовку на право вождения электровоза и так далее. Но он никогда не был и серым, задавленным трудностями быта человеком. Не зря ведь его считали в нашем посёлке интеллигентом. И не только потому, что отец принадлежал к рабочей аристократии, которой всегда являлись машинисты локомотивов. Он, например, никогда не ругался матом. Во всяком случае я не слышал от него этого ни разу, даже тогда, когда, явно не замечая меня, он общался с соседями или товарищами по работе, как правило, не стеснявшимися употреблять крепкие выражения.

Несмотря на то что папа, как мне кажется, в то время не интересовался политикой, он регулярно следил за ежедневными новостями. Спрашивается, ну откуда мне было знать об этом? Между тем всё очень просто, из нашего видавшего виды радиоприёмника часто звучало скучнейшее: «Передаём последние известия», и я никак не мог сообразить, как же так, обещают, что эти ненавистные мне известия будут последними, а спустя какое-то время их передают вновь и вновь!

Много-много лет спустя после того памятного дня, когда умер Сталин и плакал сражённый горем отец, состоялся у меня с ним один примечательный разговор. К тому времени я уже был членом партии, работал в газете. Стояли глухие брежневские времена, страна готовилась с помпой отметить семидесятилетний юбилей надоевшего всем генсека, и пресса, радио, телевидение без устали трубили о его выдающихся заслугах. Все мы давно понимали, что идет явный перебор, но плыли по течению, не особо утруждая себя подобными размышлениями. Тогда-то и задал мне папа этот вопрос: «Что, новый культ личности, теперь уже Брежнева, насаждают?» Я что-то мямлил в ответ, дескать, культ – это ведь не только славословие в чей-то персональный адрес, но и массовые репрессии, казни, сейчас же всего этого нет. Отец вроде бы согласился, но я видел, что мои доводы его всё-таки не убедили.

Жалею, что ни тогда, ни позже я не спросил его, помнит ли он тот самый далёкий мартовский день, который навечно запал мне в душу. Вообще я очень о многом не успел расспросить папу, хотя мысль такая в последние годы его жизни меня посещала все чаще. Но кто же мог знать, что он уйдет от нас так неожиданно рано.

Мне, как и многим моим сверстникам, частенько приходилось размышлять о Сталине и его эпохе, как-никак, я ведь тоже в какой-то степени был его современником и застал те лихие времена, пусть совсем маленьким и на самом их излете.

Иосиф Виссарионович Сталин

Помню наши мальчишеские, как сейчас говорят, приколы типа: почему Сталин ходил в сапогах, а Ленин в ботинках? Игра слов, отвечать следовало: по земле! Помню, как после расстрела Берии мы распевали глупую песенку: «Берия, Берия, вышел из доверия, а товарищ Маленков надавал ему пинков». Помню я, оказывается, многое. В том числе и то, чего не мог тогда понимать в силу своего нежного возраста. Например, храню смутные воспоминания о каких-то гонениях на мою первую учительницу Веру Николаевну Щепкину, не пожелавшую, как шептались взрослые, принимать новую правду о Сталине, открывшуюся после двадцатого съезда. Но за такое уже, слава богу, людей не расстреливали, не сажали.

И всё же мне в жизни не раз приходилось ощущать на себе цепенящее дуновение сталинского ветерка. Впервые это произошло во втором или третьем классе. Собственно, тогда я мало что понял, а вот родителям переволноваться пришлось. Притчей во языцех в нашем посёлке слыл Пашка Темнов (имя и фамилия изменены), мой сверстник и отчаянный хулиган. Если честно, то мы, мальчишки, побаивались его и старались не связываться с ним, обходить по возможности стороной. Кстати, как я узнал много позже, он плохо кончил: сидел в тюрьме за какие-то противоправные действия и потом погиб по пьяному делу. Устав от его террора, мы с Лёнькой Бугровым, моим дружком, видимо, начитавшись книжек о героях войны и революции, решили поднять на борьбу с Пашкой-супостатом всё мальчишеское поголовье станции Шувакиш. И не нашли ничего лучшего, как расклеить где только можно прокламации с соответствующим воззванием. Как сейчас помню, заканчивалось оно пламенным призывом: «Боритесь против Темнова!» В сумерках мы налепили свои исписанные каракулями листовки на столбы, на заборы, на стены общественных зданий, коих в нашем посёлке было всего два – продуктовая лавка и помещение железнодорожной станции, в котором располагалась ещё и шувакинская начальная школа. Представляю удивление наших поселковых, когда наутро, идя к электричке, они вдруг обнаружили расклеенные повсюду листки сомнительного содержания. Это сейчас, в начале двухтысячных, когда я пишу эти строки, трепли языком и распространяй что попало, народ давным-давно ко всему привык. Тогда же на любое подобное действие требовалась строжайшая санкция властей. Люди в те годы проявляли завидную бдительность, ещё свежи были в памяти недавние времена, когда за такую вот детскую шалость могли жестоко поплатиться родители баловников. Смутно припоминаю, что из-за этой дурацкой истории отца с матерью вызывали «куда следует», вроде бы даже хотели раздуть дело, но ограничились суровым внушением – времена уже были не те…

Наверное, это так и есть: многое, и не только большое, как утверждал поэт, лучше видится на расстоянии. Хотя я убеждён и в обратном: невозможно до конца понять тех, кто жил когда-то до нас, не побывав в их шкуре, оценивая их поступки с высоты и по меркам только сегодняшнего дня. Поэтому, когда я слышу во многом справедливые слова, обличающие все жестокости и преступления сталинской эпохи, а иногда заодно и людей, живших в то время, я почему-то всегда вспоминаю тот серый мартовский день, нашу заваленную снегом избушку и навзрыд плачущего отца.

Однажды Сергей Михайлович Соловьёв, выдающийся русский историк, примерно так отозвался о Петре Первом: не могу назвать его великим человеком; не потому, что он не велик, а потому что не человек. Думаю, что и о Сталине лучше не скажешь.

Глава 3.

Течёт река Волга…

Честно скажу, когда я вспоминаю эту давнюю историю, то испытываю неловкость, даже стыд, перед памятью моего давно умершего деда – за один свой поступок, неосознанно совершённый ещё во времена моей комсомольской юности. Будучи студентом горного института, я мечтал стать журналистом. И вот однажды областная газета, с которой я только-только начал сотрудничать (это было, кажется, на втором курсе), поручила мне, мальчишке, непрофессионалу, одно дело, к которому я отнёсся со всей ответственностью и энтузиазмом новичка.

Студенты горного института. С газетой – я; рядом —

мой однокашник и друг Володя Иванов («Иванчик»).

Днепропетровск, 1970 г.

– Пойдёте на закрытый просмотр кинофильма «Шестое июля», – сказала мне завотделом культуры «Днепровской правды» Евгения Яковлевна Курина. – Хотелось бы услышать мнение представителя молодого поколения о фильме и о событиях, рассказанных в нём.

Я был счастлив! Такое важное задание, настоящее, журналистское! Нельзя ударить в грязь лицом! В то время картина считалась довольно спорной, так как в ней было допущено не совсем каноническое изображение Ленина и той сложной ситуации, в которую попало молодое Советское правительство в связи с убийством левыми эсерами германского посла Мирбаха. Поэтому, прежде чем выпустить фильм в широкий прокат, да ещё в провинции, требовалась некоторая идеологическая подготовка зрителя, маленьким вкладом в которую и должна была стать моя заметка.

После просмотра, вернувшись к себе в общежитие, я бодро приступил к написанию материала. Долго думал, с чего начать, чтобы чувствовалось хорошее перо автора заметки, чтобы было интересно с первых же строк и в то же время идеологически выдержанно – в редакции мне уже успели внушить это непреложное правило советской журналистики.

«Дед любил Волгу, – вывел я первую фразу и добавил: – А ещё Кондурчу, маленькую речушку, её приток. Она текла, заросшая камышами и травой, местами совсем обмелевшая, текла среди живописной среднерусской равнины, чтобы попасть в объятия могучей красавицы матери». После столь эпического зачина шли воспоминания о том, как я, пятилетний мальчишка, обожал и эту маленькую речушку, и деда, жившего за тысячу вёрст от моего родного уральского посёлка, в селе Елховка, расположенном на берегу этой самой Кондурчи.

Теперь по закону жанра следовало в том же ключе двигаться дальше, и я написал, что дед мой очень любил Владимира Ильича Ленина, которому, собственно, и был посвящён фильм «Шестое июля». В то время представить, что кто-то мог в нашей стране испытывать к вождю мирового пролетариата иные чувства, мне и в голову не приходило. Я писал, что сей фильм явился откровением для меня и моих сверстников. В чём-то это действительно было так, ибо авторы, как я уже сказал, отошли в нём от наиболее надоевших стереотипов изображения вождя на экране. Я очень ловко вплетал в канву своего повествования цитаты из фильма, двумя-тремя точными штрихами передавал ключевые его эпизоды, нарочито сдержанно, даже скупо восхищался картиной. Заканчивалась заметка хотя и риторическими, но жизнеутверждающими вопросами типа: кто может быть счастливее человека, которому двадцать лет? Кто может быть счастливее поколения, которому дано великое право продолжать традиции отцов? Разумеется, речь шла о традициях революционных.

Но стыдно мне не за этот пафос. В конце концов, у каждого времени свой стиль и свои герои. Да и советский период, во всяком случае тот, на который пришлась значительная часть моей биографии, был далеко не худшим в истории нашей великой державы. Стыдно мне за другое: за то, что я, мальчишка, этак залихватски расписался за покойного деда в его любви к Ильичу, о чём признаваться мне, четырёхлетнему, во время нашей едва ли не единственной встречи он вряд ли бы стал. Но даже не в этом опрометчивом домысле дело, журналисты частенько прибегают к такому приёму из чисто художественных соображений. Просто факты его биографии ставят под сомнение это моё ничем не подтверждённое допущение.

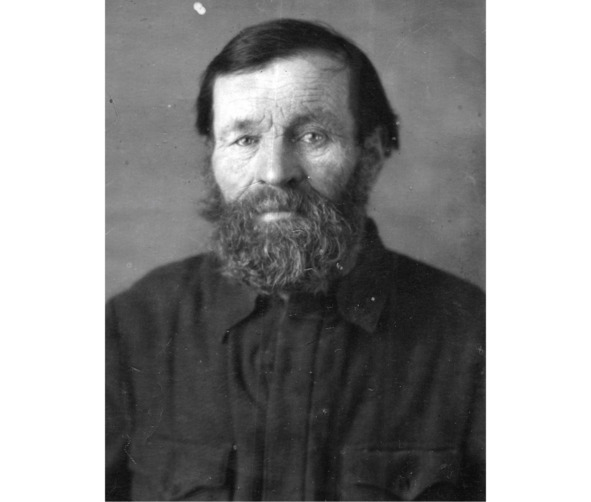

Василий Лаврентьевич Вавилов, так звали моего деда по материнской линии, родился в 1882 году в Саратовской губернии в большой крестьянской семье. У его отца Лаврентия Ивановича Вавилова и матери Татьяны Николаевны, в девичестве Зотовой, помимо Василия, было ещё четыре сына и дочь.

Мой дед Василий Лаврентьевич Вавилов. 1953 или 1954 г.

Когда со временем все они обзавелись семьями, клан Вавиловых разросся до двадцати девяти человек! Жили небогато, но в достатке. В доме всегда было чисто, дети ходили в школу, были одеты, обуты, здоровы и сыты. Василий окончил семь классов, был смышлёным малым, любил математику, историю, географию, разбирался в естествознании, обладал прекрасной памятью. К началу империалистической войны он уже был зрелым мужчиной, имел семью, четверых сыновей от своей первой жены Марии. Несмотря на это, его сразу же призвали в армию. Но великолепный мягкий голос и врождённый музыкальный слух новобранца привлекли внимание начальства, и деда послали учиться на полкового священника в город Мелекес. Через полгода, так и не закончив духовные курсы, он был направлен на фронт в артиллерийскую часть. Весной 1916 года дед получил тяжёлое пулевое ранение. Эту пулю под правой лопаткой (по другим сведениям – осколок в ноге) он носил до самой своей смерти в 1955 году.

После ранения дед почти два года скитался по госпиталям. Ещё до войны его отец Лаврентий Иванович с семьёй переселился в Елховскую волость Самарской губернии. Сюда, в деревню Низовку, он и привёз из московского госпиталя сына, ставшего инвалидом. Здесь после смерти от менингита супруги Марии мой дед женился во второй раз – на овдовевшей крестьянке Анне, ставшей впоследствии моей бабушкой.

Сведения эти почерпнуты мной из брошюрки родной маминой сестры и моей тётушки Лидии Васильевны Вавиловой (по мужу – Полищук), которая, приняв в конце жизни монашеский постриг, опубликовала воспоминания под своим новым именем инокини Луки́ны. В этой тонюсенькой книжечке содержится немало подробностей о житье-бытье семейства Вавиловых в те давние годы. Вот только писалась она, когда тёте было уже почти девяносто лет, и, видимо, её стала подводить память, что в таком возрасте не удивительно. Оттого в книге много неточностей и нестыковок, в том числе в датах рождений и смертей, далеко не всё совпадает с тем, что я в своё время слышал от мамы и успел записать.

– Хорошо помню, – говорила мне мама, – деда Лаврентия, папиного отца. И бабушку, его жену, звали её Татьяной. Жили они, сынок, по тогдашним меркам не слишком богато, но в достатке; спали все вповалку на соломе, брошенной на пол. Зимой тут же, в избе, находилось несколько овец, куры, корова – чтобы не замёрзли, значит. Старшим сыном был Фёдор, за ним шёл Николай, он потом молодым от чахотки помер. Следующий – Василий, мой папа. Затем – Роман, Пётр и единственная дочь Евдокия. Фёдор ещё парнем уехал на заработки куда-то на Каму, подхватил там холеру и умер. Николай взял в жёны низовскую мордовку Анастасию и сразу же отделился от семейства отца. А мой папа, обвенчавшись со своей первой женой Марией, остался в родительском доме. Потом женился Роман и тоже привёл в избу супругу – Елизавету. Потом пошли дети, только у моего папы их уже было четверо: Ваня, Алёша, Павел и Сергей; семья разрасталась, за столом сидели в два ряда, ели из одной большой миски деревянными ложками. Когда началась война, трое папиных сыновей от брака с Марией домой не вернулись, погибли на фронте; ещё один сын, Венедикт, уже от второй жены, моей мамы, пропал без вести в 1942 году…

Рассказывала мама и о том, что моему прадеду – её деду, пришлось в молодости бурлачить на Волге. В детстве я сразу же представлял себе репинскую картину «Бурлаки на Волге» из нашего школьного учебника истории, на которой оборванные и измученные тяжким трудом мужики тащат на бечеве баржу. Мне почему-то казалось, что среди них обязательно должен быть и мой прадед Лаврентий Иванович. Я до боли в глазах всматривался в плохо различимые на репродукции лица людей, стараясь определить, который же из них он…

Итак, вернувшись домой инвалидом, мой дед с благословения правящего архиерея вскоре стал отправлять в селе службу псаломщика, совмещая это своё послушание с тяжёлым крестьянским трудом. Судя по всему, он был неплохим клириком – пребывание на духовных курсах не прошло даром; способствовали тому и его вокальные данные, о чём я уже упоминал. Но грянула Октябрьская революция, и вскоре на церковь начались гонения. Тем не менее дед ещё какое-то время исполнял в Елховке обязанности то ли иерея, то ли нерукоположенного священнослужителя православного храма (данные на сей счёт разнятся). До тех пор, пока не взялись и за него. По воспоминаниям моей матери, а также её сестры Лидии, принявшей, как я уже сказал, монашеский постриг, начиная со второй половины 20-х годов, дед неоднократно подвергался преследованиям за свои религиозные убеждения и церковную деятельность. Немало страданий претерпела и его семья; её лишили крова, отобрали корову, мелкую живность. Деда не раз арестовывали, и его жена с малыми детьми была вынуждена скитаться по соседям, жить в вырытой на скорую руку землянке. О том тяжёлом периоде своей биографии мама всегда вспоминала неохотно. Они тогда отчаянно голодали, приходилось есть траву лебеду, которую собирали за селом на пустырях; если удавалось достать немного отрубей – делали из них суп-затируху. Иногда подавали милостыню сердобольные односельчане. В конце концов, не выдержав всех издевательств, голода и беспросветной нищеты, семейство отправилось в дальний путь – в Среднюю Азию, но об этом – несколько позже.