скачать книгу бесплатно

Со стройной березкой, скрывавшей окно, —

Я помню, где юность с печальными днями,

Где тусклое детство мое протекло.

Беседку зеленую, кру?гом скамейки,

Дом старый, заборами стиснутый двор,

Где летом пускали и путали змейки, —

Всё память рисует, хранит до сих пор.

Бывало, под вечер сидишь в нетерпенье

И смотришь на улицу в дальний конец,

Пока из трактира, – бушующий, с пеньем, —

Покажется пьяный суровый отец.

Тоскливостью, болью ужасною ранит

Тот крик мое сердце, а бедная мать

Скорее запрячется. Долго буянит

Отец и под утро лишь свалится спать.

«Учение» ремеслу. Побег

Читая воспоминания моего деда о начале «учения», вспоминается, конечно, и рассказ Чехова «Ванька Жуков». Честь и хвала Чехову, но насколько же страшнее, жестче и безысходнее для подростка, а в сущности ребенка, выглядит действительность даже в сравнении с сочувственным описанием, сделанным рукой талантливейшего, но стороннего наблюдателя. И как скудно выглядит русская литература 90-х годов XIX века в отображении реальной жизни, которой жило тогда подавляющее большинство русских людей. Достаточно вспомнить, что величайший русский писатель того времени Лев Толстой в 90-е годы тратил свои силы и свой талант на роман «Воскресенье», наполненный выдуманными персонажами и воображаемыми ситуациями. И образованные слои русского общества всерьез обсуждали изображенные Львом Николаевичем «фантастические» проблемы. А жизнь шла так, как она шла…

Я был в семье самым старшим. Семья наша была большая, жили – нуждались, и мне рано пришлось запрячься в тяжелую работу. Я даже не смог закончить четырех классов Земской начальной школы. В третьем классе, на 11-м году жизни, меня, заморенного малыша, поспешили отдать в ученье к ремесленнику в штамповочную мастерскую на Лиговке у Растанной улицы, чтобы облегчить голодную жизнь семьи. Ибо заработок отца был ничтожен, да еще солидно уменьшаем отцовской пьянкой и картежной игрой. Так что избавиться от лишнего рта в семье было необходимо.

И тут невольно припоминаются стихи Гейне:

Чего хотите вы от тех, кто не учился,

Одни волчицы лишь росли, где я родился,

Одни несчастия давали мне уроки,

Да хорошо еще, что не пороки.

А мне жизненные уроки давали пороки.

Кое-что из моей ученической жизни рассказать стоит. В мастерской работало учеников до 15 человек. В течение года моей жизни там меня мастерству не обучали совершенно. Я был самый младший, и меня вместо работы приспособили хозяину в прислуги. Я там был только работником, к тому же исполняя явно непосильные мне, ребенку еще, работы. Я колол дрова для отопления квартиры хозяина и его большой мастерской. Носил воду, так как водопровода в доме, где находилась мастерская, не было, и воду приходилось носить из разборной будки, находившейся на расстоянии немного менее километра. И был постоянной прислугой в доме у хозяйки: мел и мыл полы, выносил ночные горшки, нянчился с хозяйскими ребятишками. Свободным и ничем не занятым не был никогда. Один раз в две-три недели меня отпускали на побывку к матери. Это короткое время, пока я у нее бывал, было мне отдыхом.

По воскресным дням на Лиговке происходили кулачные бои, которые начинались обычно нами, ребятишками, а затем в бой вступали взрослые извозчики. Бились по правилам и законам, так хорошо описанным у охтинского бытописателя – творца Молотова и Очерков бурсы:[5 - Помяловский Николай Герасимович (1835–1863) – русский писатель, родился в семье дьякона при Малоохтинской кладбищенской церкви в Петербурге.]

«Сначала сходились обыкновенно мальчики, крича: „дай бою, дай бою!“ – призывный крик к битью. Только к вечеру собирался взрослый народ… Кулачная игра имела свои правила и постановления. Прохожих, не участвующих в деле, трогать запрещалось; приходить с вооруженною рукою – тоже; кто упал, того не били, а когда увлекался боец, кричали ему: „лежачего не бьют!“ Не позволяли бить с тылу, а бейся лицом к лицу, грудь к груди. Эти правила наблюдались строго: нарушителя их били свои же. В бою шли стена на стену, впереди каждой – силачи, а сзади – остальной люд, напирающий на противников массою… (Помяловский. «Поречане»).

Спал я в хозяйской половине на кухне на русской печке, ибо и ночью я бывал нужен хозяину. Со мной на печке спала и стряпуха артели мастерской – молодая бабенка Настя. Ей, очевидно, было скучно спать одинокой, и она придумала себе забаву: ночью она использовала меня для собственных утех, строго настрого наказывая мне обо всем молчать и никому ничего не говорить. Клала меня на себя и ерзала подо мной своим телом, пока не натешится. Утомляла меня эта игра очень, неохотно я исполнял обязанность ее увеселителя, но она грозила мне, что будет на меня жаловаться, а так будет помогать мне колоть и носить дрова и приносить воду. Всегда наказывала мне, чтобы я нигде никому ничего не говорил, и увеселения ее продолжались каждую ночь. За то и кормила она меня лучшими кусками с кухни. Мне это и нравилось, и порой тошно становилось, и я молчал.

Часто ночью приходил пьяный хозяин и начинал куражиться над женой, устраивал побоище с хозяйкой. Бывало, слышу ночью громкий голос хозяина: «Ленька, иди сюда!» Скатываешься с печи, бежишь к хозяину, стоящему передо мной с ремнем, скрученным со станка. «Я, Василий Кирилыч». – «Бери швабру, бей хозяйку, в такую ее мать!» Бить хозяйку не осмеливаешься, конечно. А хозяин, замахиваясь на меня ремнем, кричит: «Бить тебя буду, говорю, бей ее суку», – и хлещет ремнем по спине меня. Ничего не поделаешь, беру в руки швабру и начинаю тыкать концом в полураздетую хозяйку. Хозяйка от меня убегает, я за ней, а хозяин, грозно размахивая ремнем, за мной. Так и бегаем друг за другом до рассвета или пока хозяину не надоест эта забава. Хозяйку начнет куделить за волосы, а мне скомандует, чтобы я убирался на печку. А утром снова за уборку, и мои обычные дела.

Тяжелая моя жизнь была в ученье. За каждую оплошность били меня всячески и не щадили. Придет мать, поплачет вместе со мной, а отцу не смеет и говорить о тяжелом житье, – слушать не хотел и бранился, ибо и сам испытал тяготы ученического житья.

Однажды хозяин так меня избил, что меня в бесчувственном состоянии вынесли на чердак и там оставили. Сколько времени я там лежал, пока не очнулся, не знаю. Пришел в себя, смотрю, хозяйка сидит около меня и плачет; обрадовалась, когда я очнулся. Посмотрел я на себя, вижу, вся рубашка окрашена засохшей кровью. Вспомнил, что хозяин бил меня по шее и голове. Кровь текла из головы и рта на грудь и на рубашку. И за что бил? За то, что я ему же принес из мастерской подпилок, чтобы он открыл пробку из бутылки с водкой. За этот принесенный мной подпилок и бил меня. Припомнил я расправу надо мной, смотрю на засохшую на рубашке кровь, и так мне жалко самого себя стало, что я тут же на чердаке, где лежал, решил убежать из учения.

Так и сделал. Из учения я убежал, но куда деться, не знал. Явиться домой к отцу с матерью я не смел. Я знал, что отец запорет меня за побег из ученья. В то время такой побег, почему бы то ни было, рассматривался как преступление ужасное и для родителей позорное. Таковы были взгляды того времени. Иначе мой побег не мог быть рассматриваем, и я мог ожидать от отца только самого сурового наказания. Зная это и ожидая только наказания от отца, я решил пойти на Волково поле к пастухам, пасшим коров.

Пастухи меня приняли, и сделался я у них подпаском, стерег коров и ходил пастухам за хлебом. Так жил я у пастухов недели две.

Как оказалось, я узнал потом, меня разыскивали всюду, но мой и след простыл. Дома мать, узнав о моем побеге из ученья, очень беспокоилась, куда я делся, и всюду меня искала. Однажды пастухи меня послали в лавку за хлебом. Купил хлеба, возвращаюсь к пастухам обратно. Иду, жую довесок, и нечаянно нарвался на мать. Увидела она меня, схватила в охапку, заплакала и, не выпуская из рук, повела домой. Привела меня домой, плачущего в ожидании неизменной порки от отца, сама плача все время вместе со мной. Вышло так, как я и ожидал. Пришел отец с крученым ремнем в руках и принялся пороть меня, вместо того чтобы расспросить о причинах моего побега. Он не мог, конечно, знать об избиении меня до беспамятства.

Меня отправили обратно к моему буйному хозяину, и снова началась моя каторжная жизнь. Но отец узнал о жестоком избиении меня и пригрозил хозяину, что будет жаловаться в суд. Хозяин отпустил меня, уплатив отцу за причиненные мне побои пять рублей. Произошло это счастливо, ибо законы того времени, хотя и наказывали хозяев за жестокое обращение с учениками, но учеников, по контракту проданных родителями и, таким образом, представлявших собственность хозяина, у него не отбирали.

При всей своей строгости отец понял, что в ученье в мастерской мне быть нельзя и стал хлопотать устроить меня на завод. И выхлопотал: меня взяли учеником на Чугунно-литейный завод Озолинга.

Учение литейному делу. 14 лет – мастер!

Завод Озолинга (историческая справка)

Чугунолитейный и механический завод Озолинга (владелец Краземан) был открыт в 1862 году. Расположен на улице Коли Томчака (бывшая Волковская улица), протянувшейся от Лиговского проспекта до Рощинской улицы, параллельно Московскому (Забалканскому) проспекту, в 200 м от него. В частности, этим заводом поставлялись чугунные отливки при строительстве Кронштадтского Морского собора.

В 20–30-е годы XX века на его месте был создан завод «Лентекстильмаш», выпускавший машины для текстильной промышленности.

В октябре 1944 года был создан завод по производству радиолокационной и радиотехнической аппаратуры для оснащения авиации. В 1966 году предприятие получило наименование завод «Ленинец».

Отец стал хлопотать об определении меня учеником в расположенный вблизи завод Озолинга. Наконец, я был принят на завод учеником с платой 30 копеек в день. Мне было уже 12 лет. Я был несовершеннолетний для работы на заводе. И матери, хлопотавшей за меня при поступлении на завод, было заявлено, что, ввиду того, что мне не исполнилось еще 15 лет, я должен прятаться куда-нибудь при приезде на завод инспектора. Мать дала обещание и уверила мастера литейного цеха, что все для того, чтобы мне быть на заводе, будет сделано. И действительно, при приезде на завод фабричного инспектора нам об этом кричали, и такие ученики, как я, – их было немало, – прятались в разные закоулки завода.

Жизнь на заводе была не в пример ученью в мастерской вольготней, били мало, и то только за действительную провинность, например когда спустишь шлак из ковша в литье, и я буквально ожил. Баловаться и играть мы могли, сколько хотели. Однажды в лоске чугуна мы с товарищем Колькой нашли неразряженную гранату и задумали выстрелить. Нагрели счищалку, положили на нагретую докрасна гранату, сами спрятались за опоку, ожидая, когда граната выстрелит. Дело было в обед, литейщиков в литейной не было. Граната выстрелила, да так, что мы обмерли. Взрыв гранаты услыхал хозяин, прибежал в литейную, нашел нас испуганных, спрятавшихся за опоками, понял, что мы шалили с гранатой, и приказал выдать нам с Колькой расчет за шалость. Сколько слез пролила бедная мать, пока не упросила хозяина расчет нам не давать. Хозяин простил нас, взяв обещание с гранатами больше не шалить.

Года через полтора меня и моего товарища Кольку перевели подручными к литейщикам, чтобы сделать из нас настоящих литейщиков. Мы стали иметь своими хозяевами тех литейщиков, кому были отданы в подручные, и стали получать зарплату по 60 копеек в день не от хозяина завода, а от литейщиков, ставших нашими хозяевами. Я был определен в подручные к хорошему литейщику латышу Виктору Экману. Он распоряжался мной по своему усмотрению.

Экман, как подобает хорошим мастерам, был горчайший пьяница, пил запоями, продолжавшимися по целой неделе, но на редкость хороший рабочий-литейщик, когда был трезвый или слегка выпивший. Когда мы работали, Экман, как бы оправдывая свою страсть к выпивке, говорил мне: «Знаешь Ленька, Господь Бог сотворил вино, чтобы люди были проще, трезвый человек постоянно хитрит, а пьяный делается проще». Он относился внимательно ко мне, заботясь о скорейшем обучении.

Экман был художником своего ремесла. Обыкновенно ему, а не кому другому поручали отливку распятий, которые шли на пущее украшение могильных крестов, больших и маленьких, отливку лошадиных голов, которыми было обыкновение украшать конные дворы. Их в то время изготовляли в больших количествах. Часто мы исполняли отливку бюстов и другие сложные отливки. В короткое время я приспособился выполнять художественные отливки. Исполнение их мне очень нравилось, и исполнял я их, конечно, под руководством Виктора Экмана.

Но, кроме работы по формовке, я был своему учителю и хозяину своего рода слугой и вестовым и выполнял все его поручения – бегал в кабак за водкой и старательно служил в других его делах, о которых стоит рассказать. Он шел в кабак – я находился при нем, он шел в публичный дом – я сопровождал его туда.

У него была любовница – жена одного его товарища-литейщика, работавшего тут же в литейной. Когда он отправлялся к ней на свидание, он ставил меня на стреме, предупредить, чтобы их не накрыл нечаянно ее муж. Нечего говорить, что такие поручения я исполнял особенно охотно и усердно. Он видел это и был всегда спокоен, что я не подведу. Вскоре, видя мое усердие в формовке, он увеличил мой заработок до 80 копеек в день.

Часто он пил запоями, и пьянки его продолжались по неделе и долее. В таких случаях во время его гулянок я тоже не работал, не умея исполнять работу без его руководства, и сопровождал его, как адъютант, всюду, в кабаки и увеселительные заведения. Но пить водку он мне не давал и заботился о моей нравственности, как мог. Когда мы с ним бывали в увеселительных заведениях, девушки приставали ко мне, говоря: «Ах, какой хорошенький мальчик!» А я был, действительно, недурен, с роскошными кудрями, как барашек. Девушки целовали меня и гладили мои кудри. А он бросался к ним с кулаками, говоря: «Что балуете ребенка», и отгонял девушек от меня, не отпуская, однако, меня от себя. Конечно, не всегда его наблюдения за моей нравственностью цели достигали, и я вместе с моим хозяином предавался разврату, как мог.

Иногда я был ему необходим, выручая из нечаянной беды. Так, однажды, был какой-то царский день. Мой Экман накануне был сильно пьян, нужно было обязательно похмелиться, а водки достать было нельзя, – кабаки все были закрыты. И он пошел, взяв, конечно, и меня с собой, в Вяземскую Лавру, – близ Сенной были такие дома, доходившие до самой Фонтанки, там всегда можно было в шинках водку купить в любом количестве. Выпил он там, похмелился, нашел себе бабу, укрылся с ней в сарайчик и заперся. Вдруг слышу крики из сарая: «Ленька, иди сюда»! Иду, срываю дверь, привязанную внутри веревочкой, открываю ее и вижу великолепную картину, достойную описания сатирика. Мой хозяин со своей дамой лежат под поленницей дров, которая повалилась от нажима их ног. Из-под дров, учуяв мое прибытие, хозяин крикнул: «Откидывай дрова!» Я не смел смеяться, но, увидев хозяина в таком критическом и забавном положении, рассмеялся громко. Мой смех озлил его, и он, после того как я разгрузил его из-под дров, единственный раз за мое пребывание в учении у него ударил меня по затылку. Это был единственный случай, когда он, осердясь, побил меня.

За полтора года это был единственный случай его недовольства мной, а так он относился ко мне очень доброжелательно и усердно учил меня ремеслу формовщика.

Мой учитель и хозяин Виктор Экман после продолжительной пьянки внезапно умер. Я остался сиротой с тревожной думой, что будет со мной, к какому новому учителю меня поставят. Я уже очень недурно работал формовщиком и мог работать самостоятельно, но мне было всего 14 лет, и мысль, что я могу стать литейщиком, была далека.

Первые дни моей одинокой работы мастер, принимая отливку, писал ее на мое имя. Это меня озадачило, но я все не мог понять, с какой целью он это делал. Оказалось, что мастер в эти дни проверял мою годность к самостоятельной работе и, наконец, однажды утром заявил мне: «Ну, Алешка, что мне с тобой делать! Отдавать тебя опять в подручные не стоит. Вижу, что ты и один можешь хорошо работать. Работай сам по себе литейщиком, и будешь получать, сколько сработаешь». У меня голова закружилась от внезапной радости, от того, что я услышал.

Вдруг сделаться литейщиком. Об этом я и думать не смел, и вдруг это случилось так просто и неожиданно, что голове моей закружиться было от чего. Это обстоятельство сразу увеличивало мой заработок в несколько раз, а это было очень кстати для нашей многочисленной семьи, главное – обещало облегчение труда для матери, которую я очень любил и, положительно, боготворил. Работала она очень много, не отказываясь от самой грязной работы, и я представлял себе ее, просветлевшей при радости оттого, что дело мое получило неожиданный и хороший оборот. При частых пьяных загулах отца и его страсти к картежной игре семья наша жила плохо и буквально недоедала, несмотря на неимоверные труды матери. И когда я, придя обедать, объявил матери о решении мастера сделать меня литейщиком, радости ее не было конца.

Всем, даже молодым членам семьи, было понятно, что мое назначение вносило в семью огромное благополучие. Вместо получаемых ранее 80 копеек в день я стал зарабатывать 2.50–3 рубля в день. Семья буквально ожила. Я стал зарабатывать вдвое больше отца. А свой заработок я отдавал матери, и он не имел того ущерба, какой имел заработок много выпивавшего отца. Мать перестала исполнять тяжелую работу и употребляла все усилия, чтобы ублаготворить меня. Лишь отец виду не показывал, что он тоже рад моему повышению, и продолжал относиться ко мне как к мальчишке, ничего не значащему ученику.

* * *

Нет слов, чтобы передать сознание и гордость, что я литейщик. Одно сознание, что я более не ученик, а литейщик, независимый человек, освободившийся от возможности, что тебя могут побить, оттаскать за волосы, в каждом удобном и неудобном случае дать тебе подзатыльник, такой, что голова кругом идет. И тут приходит сознание, что ты сам можешь дать по голове, чтобы тебя слушали, чтобы ученик учился уму-разуму. Такое было убеждение, что без подзатыльников человек ничему не научится.

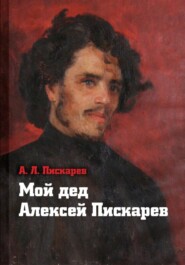

Алексей Константинович Пискарев. Фотография. 1898 г., март.

Такое радостное состояние я переживал, и было только одно желание – быть во всем похожим на взрослых, во всем им подражать, даже в том, что, ясно сознавал, – не хорошо.

Я стал литейщиком, полноправным членом рабочей семьи. По обычаю того времени, годами освященному и потому ставшим священным, всякий вновь поступающий литейщик должен был поставить всей компании литейщиков несколько ведер водки, чтобы напоить всех и, таким образом, стать принятым в общество литейщиков. В один из обеденных перерывов на мои деньги были приобретены несколько четвертей вина, и все литейщики нашего завода пришли «крестить» меня, как тогда выражались. На канавке тогдашнего Забалканского проспекта, где все могли удобно усесться, в месте, излюбленном для выпивок, собрались человек 80 литейщиков, принесли стаканы и принялись за мое «крещение».

По обычаю, первый стакан должен был выпить виновник торжества, то есть я. Мне налили и поднесли. Один вид стакана с вином вызывал у меня дрожь, а по правилам надо было выпить до дна. Я принял стакан из поднесенных рук – послышались поздравления с производством в литейщики и обещания, что, если мне что-нибудь не удастся, мне все будут помогать. Это меня окрыляло необыкновенно. Чувствуя мою нерешительность при виде стакана, литейщики ободряли, убеждали меня: «Ну, пей смелее, перекрестись и пей сразу». Перекрестился я, закрыв глаза, выпил весь стакан залпом. «Ай, да Лешка, ай, да Ленька, молодец», – понеслось со всех сторон. «Ну, закуси хорошенько, и молодцом будешь». Я закусил колбасой, и вскоре в глазах у меня пошло все кругом. Чтобы не оконфузиться, я, пожелав всем выпивать за мое здоровье, и сказав, что меня ждут дома обедать, пошел домой.

Прихожу – вся семья уже была за столом, ждала меня. Сажусь за стол, говорю матери, что пили мою привальную, что я теперь литейщик. Отец, послушав меня, сразу определил мое состояние. «Да ты пьян», – и, размахнувшись, сильно ударил меня по уху. Этого я не ожидал. Возмутила меня отцовская оплеуха страшно, и я, бросив ложку в чашку, из которой хлебал, выскочив из-за стола, ушел. Мать, было, останавливала меня, а потом, будто догадалась, что ничего путного у меня с отцом не выйдет, и отпустила меня. Я ушел и не возвращался домой недели полторы, пока однажды плачущая мать, встретив меня на улице, не упросила вернуться домой.

В день «крещения» литейщики встретили мое возвращение приветственными возгласами. Вечером после литья я снова очутился в компании с ними. Льстила мне эта компания необыкновенно. Я старался им подражать во всем. Научился пить вино и пиво, и вечера после работы проводил в компании с литейщиками в трактирах и портерных.

За время моего ученья с Экманом, приноровившись к художественной работе, я часто исполнял бюсты и другие подобные работы. После смерти Экмана такие работы поручались лишь мне. Я сразу же стал зарабатывать очень хорошо. В первый же месяц я заработал около 90 рублей, по тогдашнему времени деньги очень значительные, а впоследствии стал зарабатывать больше. Денег на выпивки и гулянки хватало, а товарищи-литейщики, пользуясь моей охотой проводить время, конечно, спаивали меня. Так я сделался настоящим пьяницей, и уже приучился охотно пьянствовать. И только мать влияла на меня, склоняя к умеренности в моей, вошедшей в привычку пьянке. Мой заработок, превышавший отцовский втрое и вчетверо, – он зарабатывал в месяц не выше 30 рублей, – поставил меня в семье главным добытчиком. Семья сразу же стала, как говорится, на ноги. Получив получку, я покупал и приносил матери и сестре подарки в виде ситцев и платьев. Нечего и говорить, семья радовалась, и все ожили. И только отец не разделял общей радости и относился ко мне с прежней суровостью, говоря, что я семью избаловал донельзя, до «нет спасения», как он выражался.

Проработал я так литейщиком на заводе Озолинга почти три года. Я понимал, что в целях лучшей специализации в литейном деле мне необходимо поработать на других заводах, ибо каждый завод имел свои виды литья. И первым заводом после Озолинга был маленький литейный завод изобретателя аэромобиля инженера Татаринова.

Здесь уместно привести продолжение стихотворения «Цветочная улица…», где Алексей Константинович описывает свою бурную жизнь тех лет.

Раз плачущей матерью я был в «науку»

Сдан… Страшный был год истязаний, побой,

Я помню отцовскую тяжкую руку,

Когда я, избитый, вернулся домой.

Однако отец порешил деловито,

Что толку в дальнейшем «учении» нет.

Подвыпив, прочтя мне рацею сердито,

В литейную отдал за тридцать монет.

В литейной и мне полюбились попойки,

Так весело, шумно и пьяно кругом!..

Хоть часто трактирные столики, стойки

Являлись и стачек, борьбы очагом.

Бывало, заводский гудок спозаранку

Гудя, на ногах заставал уж меня.

Я первой любовью влюбился в вагранку,

Любил ее грохот, дым, море огня.

Литейную с чадом, с кранами, с цепями,

Любил я… Под грохот о жизни мечтал.

И сердце горело, играло огнями,

Как ярко расплавленный блещет металл.

Скитания по заводам. Обычаи, женщины, воровство

Проработал я так литейщиком на заводе Озолинга почти три года. Позднее, желая усовершенствовать себя на других литейных работах, поступил на завод, который прославился работой изобретателя аэромобиля инженера Татаринова. Заводик был небольшой, литье там было самое разнообразное, отливались главным образом разные детали из алюминия. Завод помещался в конце Волковской улицы. Работало нас в заводике семь человек литейщиков и несколько слесарей.

Работать было вольно. Никаких правил внутреннего распорядка там не существовало, и работали мы, когда хотели. Штрафов и притеснений от хозяина не было, и работали мы часто полупьяные.

Напротив заводика находилась старообрядческая молельня и старообрядческая богадельня, куда староверы-купцы запирали своих нелюбимых жен, часто и дочерей. Мы были с ними в хороших, конечно, нелегальных отношениях, но доступ к ним нам был постоянный, так что мы в веселых домах – сиречь бардаках – не нуждались, имея постоянные отношения с матушками, как мы называли заключенных в богадельни женщин.

Там существовал порядок, – утром всем приходящим нищим подавали по гривеннику. Мы сообразили выгоды своего положения, и все семь человек утром шли к матушкам, получали там по гривеннику, на 70 копеек покупали две бутылки вина, и потому работалось нам там весело. Я, курчавый как баран и недурной мальчишка, был особенно любим матушками. Страсть к стишкам у меня была и тогда, и нередко случалось, что я составлял им и акафисты по их просьбе, – им они нравились.

Однажды у матушек умер смотритель кладбища, и они просили написать ему стишки. И я написал ему целую эпитафию, вот она, я ее помню:

Прохожий, здесь лежит смотритель.

Живых он в горе утешал,

А мертвых в вечную обитель

Здесь каждодневно провожал.

Семнадцать лет он здесь трудился,

Квартиры мертвым отводил.

Когда же с жизнью распростился

И смертный час ему пробил,

Он сам в квартире стал нуждаться,

Таков уж каждому удел.

Смотритель новый средь акаций

Квартиру здесь ему отвел.

Матушки показали эту эпитафию купцам своим, а те поставили на могиле смотрителя камень-памятник и высекли на памятнике эту эпитафию.

Работал на этом заводе я недолго. Построить изобретение Татаринова – аэромобиль – не удалось. Он не получил субсидии на дальнейшее изобретательство, и завод закрыли. Ангар на Волковом поле, где Татаринов строил свое изобретение, сгорел, – говорили, что сам поджег. Сгорело и изобретение. Его судили, но был ли он осужден, – не знаю.

Из того же стремления поучиться, я работал и на заводе художественных изделий Верфеля на Обводном канале, где, между прочими художественными отливками, работая по отливке деталей к памятнику Пржевальского, я отливал того верблюдика, который покоится в подножии памятника. Помню, мы, мало искушенные в искусстве, все-таки понимали, что маленький верблюдик совсем не соответствует огромному бюсту Пржевальского, и смеялись над этим несоответствием.

Фабрики по изготовлению художественной бронзы появились в России в конце 1860-х годов. Широко известны были предприятия Верфеля, Шопена, Морана, Штанге – в С.-Петербурге, Постникова, Соколова, Крумбюгеля – в Москве.

В начале 1890-х годов произошло техническое переоборудование фабрик и концентрация производства художественной бронзы на нескольких крупных предприятиях С.-Петербурга (Верфеля, Берто – преемника Шопена, Гакера – преемника Морана, Штанге) и Москвы (братьев Вишневских, Постникова, Оловянишникова и др.). Русская художественная бронза в это время стала самоценным явлением в рамках художественного общеевропейского процесса. Российские бронзовщики позже начали, но быстро догнали своих учителей и часто их удивляли своими достижениями.

Памятник Пржевальскому в Александровском саду, Санкт-Петербург. Фотография. 2011 г.

В среде литейщиков рассказывали истории, связанные с их работой. Алексей Константинович слушал, запоминал, а позднее и записал, передав их нам.

Начав говорить о делах давно минувших дней, расскажу несколько преданий, которые считаю достоверными.

При заливке памятника Петру Первому опоку, где был сформован памятник, прорвало. Металл уходил в землю. Находившийся при заливке литейщик Хапи-лов с опасностью для жизни заткнул и замазал течь, и памятник был спасен. На памятнике есть след этой аварии: на крупе коня видна вделанная вставка, по причине недостатка металла, сбежавшего в землю при аварии.

Следующий эпизод относится к истории Адмиралтейского завода, который в советские времена на протяжении нескольких десятилетий носил имя французского коммунистического деятеля Андре Марти, впоследствии разоблаченного как осведомителя французской полиции.

Как схожи истории революционных движений разных стран!

Еще в XIX веке в состав Адмиралтейских верфей (позднее – Адмиралтейского завода, а затем и завода Марти) вошел и завод бывшего франко-русского общества Берта (или Берда).

Вначале это был сахарный завод, там и до сих пор сохранился корпус, который называют сахарным. С постройкой Исаакиевского собора нужно было много литых из бронзы украшений для оформления собора. Предприимчивый шотландец Берт догадался переделать сахарный завод в бронзо-литейный и стал заниматься отливкой ангелов и апостолов для собора. Дела пошли удачно. Не удавалась отливка апостола Павла, и, поскольку это была коренная фигура в соборе, открытие собора откладывалось. На завод приехал царь Николай I и, узнав, что две сделанные фигуры оказались браком, приказал, чтобы с третьей делаемой фигурой брака не было. Не трудно себе представить состояние литейщиков после приказания царя. Ведь в литейном деле бывает, и нередко, брак от стихийных условий, а не от вины человека. Однако к общему удовлетворению третья фигура апостола не оказалась браком и заняла свое место у входа в собор.

Желание совершенствоваться в своей профессии привело Алексея Константиновича еще в одну мастерскую.

Мне пришлось работать также и в художественной мастерской француза Морана на Гороховой улице. Художественное литье меня стало интересовать. Я знаю много памятников, в отливке которых я участвовал. Например, большой бюст Бетховена, он находится в Театре оперы и балета, а гипсовая модель этого бюста была у меня в комнате. Если он цел, то берегите его, это работа очень большого художника, не помню какого.

Гипсовый бюст Бетховена. Хранится у потомков О. А. Пискаревой.