Полная версия:

В ЧЁРНОМ КВАДРАТЕ

Употребление слов постмодернизм и попса как однородных членов предложения нуждается в истолковании. Возникает вопрос о соотношении попсы, с одной стороны, искусства – с другой, того, что разными специалистами называется по-разному: поставангард, постмодернизм и т. д., – с третьей. Оба приведённых термина, как и вообще любой термин с приставкой пост, есть признание, что суть явления ускользает от анализа, отчего изобретатели таких дефиниций вынуждены ограничиться хронологическим указанием и перенести акцент на префикс, то есть – определить феномен как то, что после. Право выбора следующего за ним корня оставляю за любителями прений о словах. В дальнейшем, во избежание возможной путаницы, искусство, не относящееся к поставангарду, называется в тексте классическим или традиционным, что необязательно подразумевает ретроспекцию, ибо оно существует и поныне.

Смежные понятия не всегда удаётся разграничить с наглядностью дачного забора. Поля интерференции делают это в принципе невозможным. Возникающие на территории наложений явления остаются вечной проблемой для составителей реестров и классификаций.

Интереснее ситуация, в которой примитивные формы в силу необходимости начинают наполняться несвойственным им содержанием.

Причин много, и нелепой стала бы попытка представить их закрытым списком. В литературе, изобразительном искусстве, в кино, мультипликации, телесериалах и т. д. существует немало примеров того, как талантливые люди брали простую и даже примитивную форму и преображали её. Остановимся на музыке, поскольку джаз и рок часто приводятся в качестве пограничных жанров на стыке искусства и поп-культуры.

Развитие, сопровождающееся усложнением формы, привело к тому, что современную академическую музыку могут оценить люди, потратившие на приобщение к ней немало времени и усилий. Её аудитория – почти такие же специалисты, как её исполнители. Ближайшим следствием такой специализации оказывается отлучение от серьёзной музыки значительного числа людей, наделённых от природы эстетическим чувством и неподдельным интересом к искусству, но не прошедших в детстве и юности необходимого натаскивания. Поп-безделушки им не нужны, а доступ к академической музыке затруднён потому, что в семье и среди друзей-ровесников никто такую музыку не слушал. Но запрос на содержательные звуковые формы от этого не исчезает. Если существует достаточно людей, хотящих услышать, то появляются те, кто пытается сказать.

Обращение к простым формам оказывается неизбежным, ибо другие неведомы. Очевидным выбором в такой ситуации становится фольклор. Достаточно простой во многих проявлениях, в отличие от откровенной попсы, он не отпугивает пластмассовостью и фальшью. В результате в начале двадцатого века появляются Джелли Ролл Мортон и Луи Армстронг, а сорок лет спустя – Элвис Пресли и «Битлз». Стиль каждого из этих музыкантов укоренён, с одной стороны, в фольклоре, с другой – в лёгких жанрах своего времени.

Поначалу простые формы оказываются адекватными незамысловатому, но искреннему и живому содержанию. Затем выясняется, что сказано не всё и есть вещи, суть которых раскрывается через нюансы, невыразимые простым языком. Так начинается усложнение жанра.

Развивая стиль, музыканты периодически обнаруживают, что занимаются изобретением велосипеда – тот или иной приём или сложная форма, придуманные много лет назад их коллегами-классиками, до определённой поры остававшиеся несовместимыми с собственным, слишком простым стилем, теперь встраиваются в их манеру исполнения и помогают выразить собственные мысли и чувства.

В пятидесятые годы XX века Луи Армстронг и Дюк Эллингтон стали восприниматься послевоенным поколением как музыка предков, а джазмены-современники сочиняли и играли нечто слишком мудрёное. Молодёжь осталась без своей музыки. И вновь обратилась к простым формам. Так появился рок, которому для утраты демократизма потребовалось вдвое меньше времени. Уже в середине семидесятых годов прошлого столетия «замороченные» «пинк-флойдовские» интерпретации рока воспринимались панками из “Sex Pistols” как попытка лишить ровесников нормального музыкального языка.

Специализация ценителей эстетического даёт амбивалентный результат, долгое время представлявшийся мне психологическим парадоксом. Казалось, что иерархия форм искусства выстроена так, что в рамках общей культуры каждый его род предполагает единственный путь восхождения на одинокую вершину. Для европейской музыки такой вершиной остаётся академическая традиция, которую часто ошибочно называют классической; (разница между понятиями становится очевидной благодаря следующему примеру: любой выпускник теоретического отделения консерватории, сочинивший даже самый посредственный опус с соблюдением необходимых формальных требований, работает в рамках академической музыкальной традиции, при том, что едва ли у такого сочинения есть шансы стать общепризнанной классикой), а остальные музыкальные жанры располагаются между ней и подножием в строгом соответствии с их эстетической ценностью. Таким образом, каждый, поднявшийся на вершину, неминуемо должен был бы причаститься низких жанров и легко в них ориентироваться.

Нечто подобное иногда действительно происходит, и восьмилетний поклонник Майкла Джексона, повзрослев, становится ценителем Игоря Стравинского или Густава Малера. Обратные примеры, за исключением клинических случаев, мне не известны, и это вроде бы подтверждает справедливость предложенной выше метафоры.

В реальности всё иначе. Мало кто, взрослея, переходил от попсы к фольклору, затем к року, джазу и академической музыке, именно в этой последовательности и не пропустив ни единого звена цепи. Такие люди, видимо, существуют, но их путь нельзя рассматривать как неизбежный для всех завсегдатаев консерваторских залов.

В семьях профессиональных музыкантов, исполняющих академическую музыку, дети со слабой восприимчивостью к искусству могут не знать ничего другого, кроме неё и вездесущей попсы. В отсутствие любопытства к неведомому натаскивание оборачивается для них набитой колеей, а язык академической традиции, самый сложный и развитый, остаётся единственно внятным. Этим объясняется эстетическая глухота значительной части ценителей высокого искусства к жанрам более простым, но породившим немало достойных произведений. Они просто не воспринимаются.

Натасканность на восприятие высокой культуры порождает снобизм. Ценность любого культурного феномена, облечённого в «неправильную» форму, отрицается a priori, при убеждённости, что ничего действительно интересного другими средствами быть выражено не может. Особенностью живых организмов является стремление к экономии усилий, поэтому мы не вправе ожидать от таких людей попыток вырваться за привычные рамки. Передвигаться по наезженной колее всегда проще, независимо от того, где она проложена. Это имел в виду Борис Пастернак, говоря о бедствии среднего вкуса. («Гордон и Дудоров принадлежали к хорошему профессорскому кругу. Они проводили жизнь среди хороших книг, хороших мыслителей, хороших композиторов, хорошей всегда, вчера и сегодня хорошей, и только хорошей музыки, и они не знали, что бедствие среднего вкуса хуже бедствия безвкусицы» (Б. Пастернак. "Доктор Живаго")). Близкую мысль высказывает коллега поэта по alma mater Ханс-Георг Гадамер, считавший, что привязанность к уже знакомым качественным характеристикам искусства порождает кич и безвкусицу, ибо испытывающий такую привязанность человек в состоянии воспринимать только то, что создано на знакомом языке, поэтому каждая новая встреча с искусством для него не потрясение, а бесцветное повторение.

Последнее расценивается такими людьми как единственно возможный смысл события. Такое «гипостазирование» узнавания в качестве единственного эстетического критерия и есть бедствие среднего вкуса, по крайней мере, самая распространённая его разновидность. В этом смысле Гордон и Дудоров ничем не отличаются от поклонников Ильи Глазунова или Майкла Джексона – они ищут «бесцветного повторения».

Интересно, что Ханс-Георг Гадамер в преклонном возрасте оказался способен распознать в рок-музыке одну из форм подлинного искусства.

Сказанное не означает, что узнавание мешает или тем более противоречит эстетическому восприятию произведения искусства. Ещё Аристотель видел в нём одну из его составляющих. Но только одну, а отнюдь не единственную и не самую существенную. С другой стороны, принципиальный отказ творца от узнавания, точнее, от узнаваемости ничего не гарантирует, но ведёт к последствиям, которые нам предстоит рассмотреть в следующих главах.

Таким образом, иерархия стилей в пределах одного рода искусства предполагает не единственную вершину, а несколько. Скорее уместно сравнение с горной цепью. Поднявшиеся на одну, хоть и самую высокую из её вершин необязательно бывали прежде на остальных и потому не могут оценить ни их красот, ни сложности восхождения.

Тенденция к формальному усложнению любого жанра в процессе развития действительно существует. Но усложнение не может продолжаться бесконечно – однажды происходит срыв. Примитивизм и минимализм в современном искусстве – две возможные тому иллюстрации.

Круг и шар уже во времена Античности считались самыми совершенными из фигур и тел отчасти в силу своей простоты. Ограничив шар шестью пересекающимися на равных расстояниях под прямым углом плоскостями, мы получим куб. Возрастание количества ограничивающих плоскостей приведёт к увеличению числа граней и, естественно, к усложнению формы. В конце концов их станет так много, что глаз перестанет воспринимать тело как многогранное, и мы вновь увидим шар. Это один из возможных результатов описываемого здесь процесса. Другой обнаруживается в распаде формы.

Примитивизм и доступность не являются обязательными атрибутами поп-культуры. Это лишь лучшие из средств её доставки потребителю. Попса не представляет собой какого-то отдельного жанра в ряду других. В токсичной атмосфере современности любые из них подвержены поп-коррозии.

Об отношении попсы к традиционному искусству сказано достаточно. Подлинной проблемой остаётся поставангард в противостоянии двум другим его коррелятам.

Уточним терминологию.

Едва ли найдётся волшебное слово, которое понравится всем специалистам. Они признаются, что: “…words fail us; the glossary dissolves… there are no more terms that really work” (Brandon Taylor “The art of today”).

Интересующиеся современным искусством и его теоретическими интерпретациями наверняка заметили, что термины «постмодернизм», «авангард», «модернизм» и т. д. до сих пор употреблялись как синонимы. Так пользуются ими и другими «трудными» словами современные медийные персонажи. В рамках рассматриваемой проблемы внутрисистемные варианты не имеют большого значения. Важны сущностные качества, объединяющие их все и одновременно отличающие эту художественно-эстетическую систему от смежных явлений, но всё же попробуем прояснить картину.

Речь идёт о «новом искусстве», уходящем корнями в некоторые эксперименты декадентов и символистов, заявившее о себе во весь голос в десятые годы прошлого века произведениями абстракционистов, футуристов, кубистов, дадаистов, экспрессионистов и т. д. и, несмотря на декларируемые, а иногда действительно существующие внутривидовые разногласия и различия, сохранившее вплоть до наших дней, приверженность таким фундаментальным принципам, как умышленное противостояние классической эстетике, нарочитая непонятность для непосвящённого зрителя и скандальность.

Сведе́ние всех характеристик «нового искусства» к минимальному, объединяющему все его «изводы» набору объясняет безразличное использование медиаперсонами и широкой публикой терминов «авангард», «модернизм», «постмодернизм» и т. д., точно так же, как выучившие русский язык южане часто не умеют правильно употреблять слова «пороша», «позёмка» и «наст», поскольку благодаря родному климату не озабочены умением различать разновидности снега; но, поскольку различия всё-таки существуют, я в дальнейшем продолжу называть эту художественно-эстетическую систему «новое» или «современное искусство», отдавая отчёт в том, что эти термины также небезупречны, потому что «новому искусству» не менее ста лет, а современное искусство наряду с авангардом и модернизмом включает в себя произведения, отвечающие принципам традиционной эстетики.

Факт, не являющийся случайным совпадением: «новое искусство» и попса появились одновременно.

Словосочетание «новое искусство» в дальнейшем употребляется без кавычек.

Некоторые факты.

Летом 1895 года Валерий Брюсов в третьем альманахе «Русские символисты» опубликовал моностих «О закрой свои бледные ноги», похожий на строку, изъятую из декадентского стихотворения. Согласно преданию, так и было в действительности. Третьего декабря 1894 года поэт начал переводить какое-то стихотворение, прервал работу, а полгода спустя, отбирая материал для сборника, почувствовал, что публикация единственной переведённой строчки способна произвести эффект более сильный, чем стихотворение целиком.

Впоследствии этот, случайно найденный механизм the school for scandal оказался необычайно востребованным творцами нового искусства в России.

В других странах Европы были свои первопроходцы.

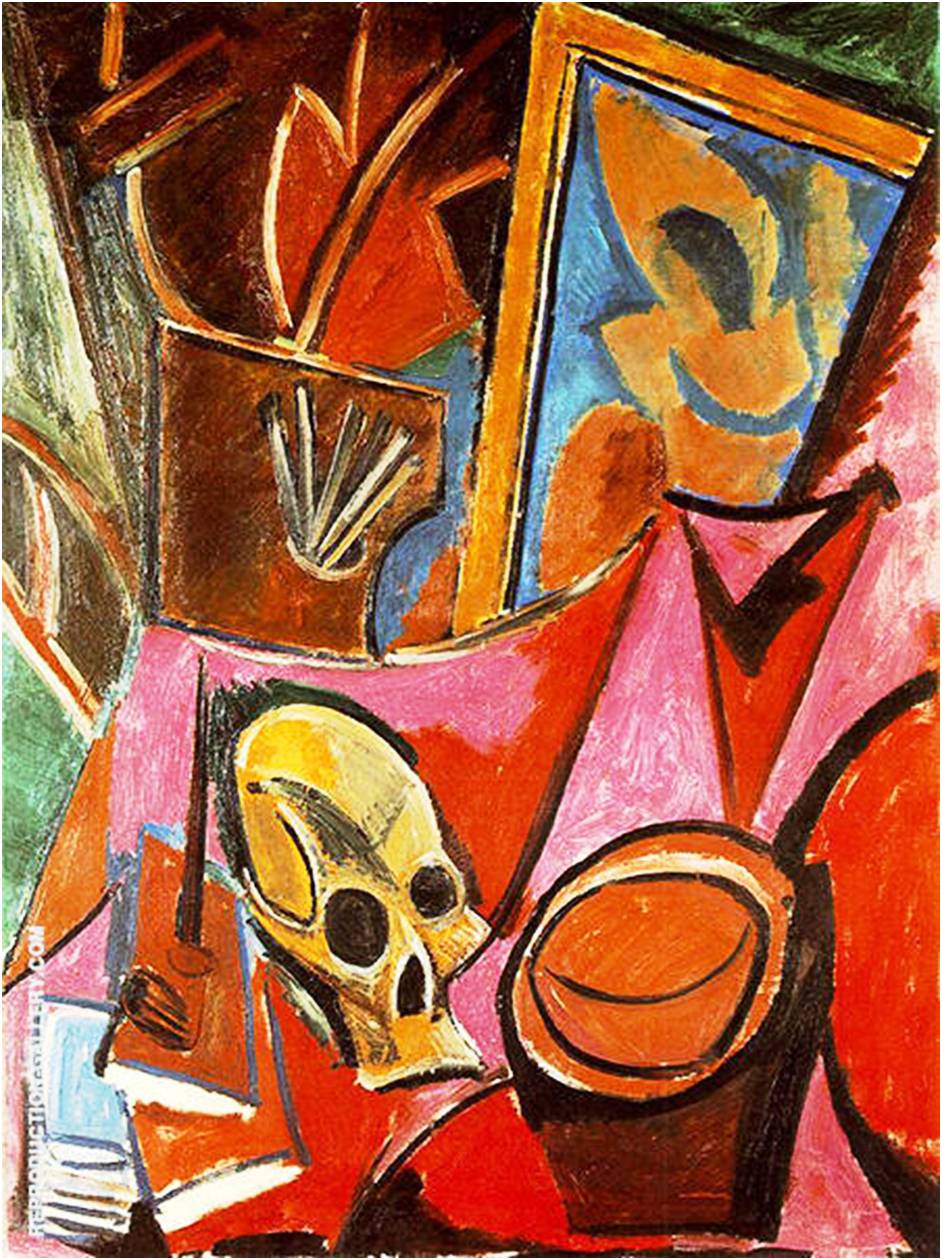

В 1907–1908 годах Жорж Брак и Пабло Пикассо перешли от аналоговой техники изображения форм предметного мира к цифровой. Тела и объекты заострились, «геометризировались», стали напоминать построения из детских кубиков. Первым это отметил Анри Матисс, а популяризировал и придал кубизму статус термина критик Луи Воксель. Такое геометрическое «распластывание космоса» позволило этим художникам представлять предметы одновременно с разных сторон, уравнивая присутствие и соприсутствие – две основополагающие категории феноменологии Эдмунда Гуссерля.

Композиция с черепом_Пабло Пикассо_ 1908

В 1915 году Казимир Малевич нарисовал первый из семи чёрных супрематических квадратов. Квадрат получился не очень чёрный и не совсем квадратный, любой школьник способен передать форму и цвет точнее. Четыре из них сохранились до наших дней. Первый и третий полностью совпадают в размерах.

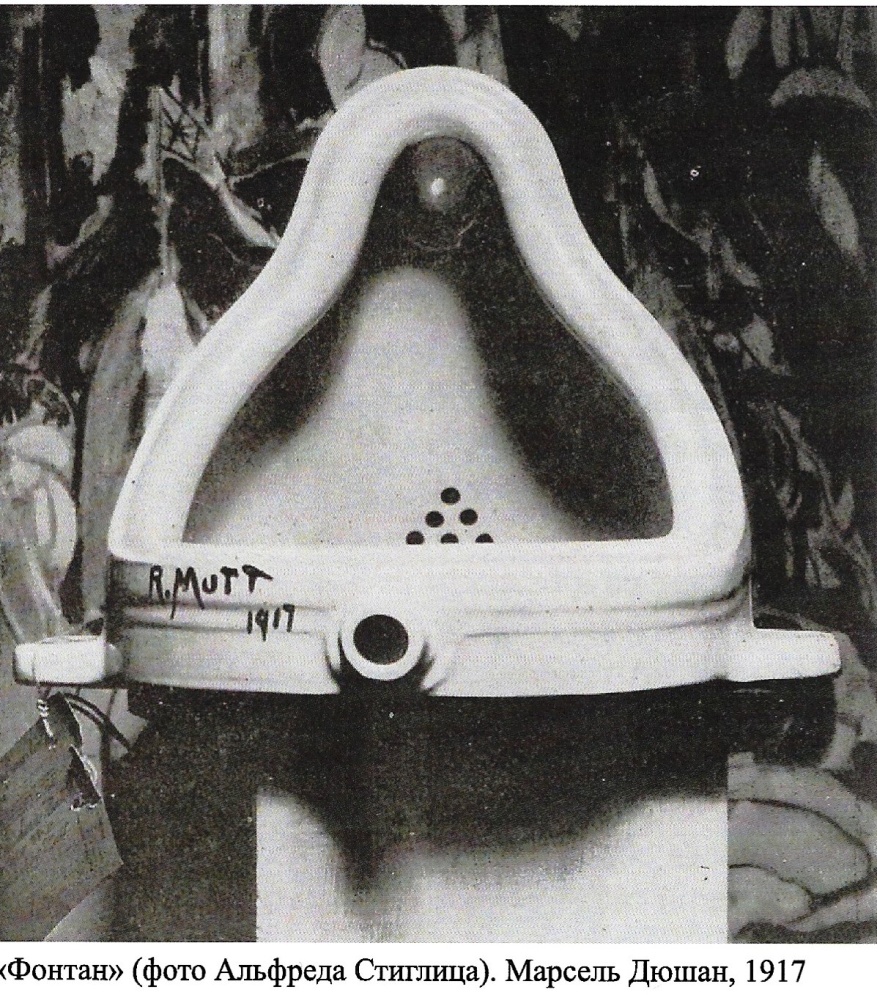

В 1917 году на нью-йоркской Выставке независимых художников Марсель Дюшан представил произведение «Фонтан». Это был обычный писсуар из тех, что устанавливают в общественном туалете. История искусства умалчивает о том, был ли он приобретён в магазине или появился в стенах галереи, первоначально отслужив по своему прямому назначению. Четырьмя годами раньше художник в качестве произведения искусства выставил прикрепленное к табурету велосипедное колесо, а пару лет спустя пририсовал усы Джоконде, назвав работу L.H.O.O.Q.

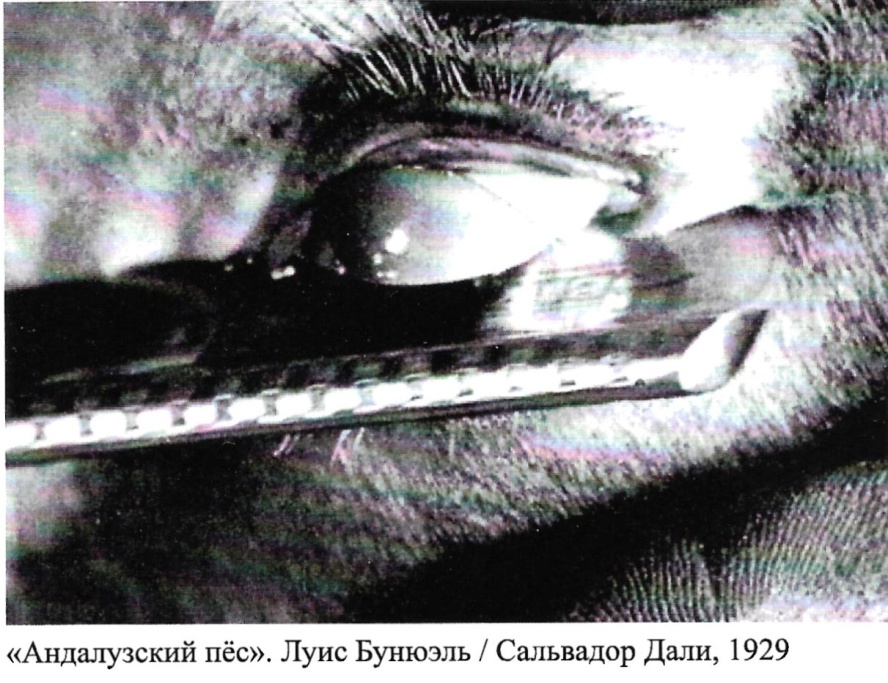

Десять лет спустя два молодых испанца Луис Бунюэль и Сальвадор Дали сняли семнадцатиминутный фильм «Андалузский пёс». Основополагающий творческий метод был прост – ничего рационального. Как писал Бунюэль: «Принималось только то, что поражало нас, независимо от смысла». Самые запоминающиеся образы фильма – разрезаемый бритвой человеческий глаз и рука-муравейник – родились из сновидений авторов.

Каждое из этих и сотен других, связанных с новым искусством событий поначалу сопровождалось скандалом. Однако с течением времени публика привыкла к велосипедным колёсам, чёрным квадратам и «Джоконде» с усами, а на сеансах «Андалузского пса» и «Золотого века» экран перестали забрасывать бомбами и ломать стулья в зале. В 1955 году в Париже Андре Бретон печально признался Луису Бунюэлю в том, что скандалы стали невозможны. Лидер сюрреалистов несколько поторопился. Если сюрреализм, кубизм и т. п. действительно перестали шокировать зрителя, то это означало, что требовались новые средства. И они были найдены. (Даже в рамках сюрреалистической доктрины остались неиспользованные возможности. Самым сюрреалистическим актом Бретон называл беспорядочную пальбу из револьвера в толпе. Интересно, попал бы Андерс Брейвик в анналы искусствоведов, сошлись он в зале суда на труды французского теоретика?).

Несмотря на декларативный разрыв с европейской традицией, Джексон Поллок важнейшим творческим принципом считал победу над ratio, так же как европейские сюрреалисты, однако, в отличие от них, не полагался на детальное запечатление видений или снов, а предпочитал проникать в бессознательное, доводя себя до исступления, «как ведьмак на шабаше», кружа возле холста и разбрасывая с помощью половых щёток, палок и ладоней по его поверхности красящие вещества или просто разбрызгивая краски из продырявленных банок. При этом верх и низ, правая и левая стороны постоянно менялись местами.

В 1952 году ученик Арнольда Шёнберга, Джон Кейдж, сочинил композицию «4’33”» – «сочинение для неопределённого состава инструментов», не предполагающее при исполнении никаких звуков, помимо тех, что непроизвольно издают находящиеся в зале музыканты и слушатели.

Малевич, нарисовав «Чёрный квадрат», рекомендовал своим ученикам оставить живопись и делать вещи. Американцы услышали призыв лет через сорок. «Джаспер Джонс в 1955 году запечатлел американский флаг в размер холста. Артефакт был явно предметен, он был столько же вещью, сколько и изображением этой вещи» (А. К. Якимович. «Полёты над бездной»).

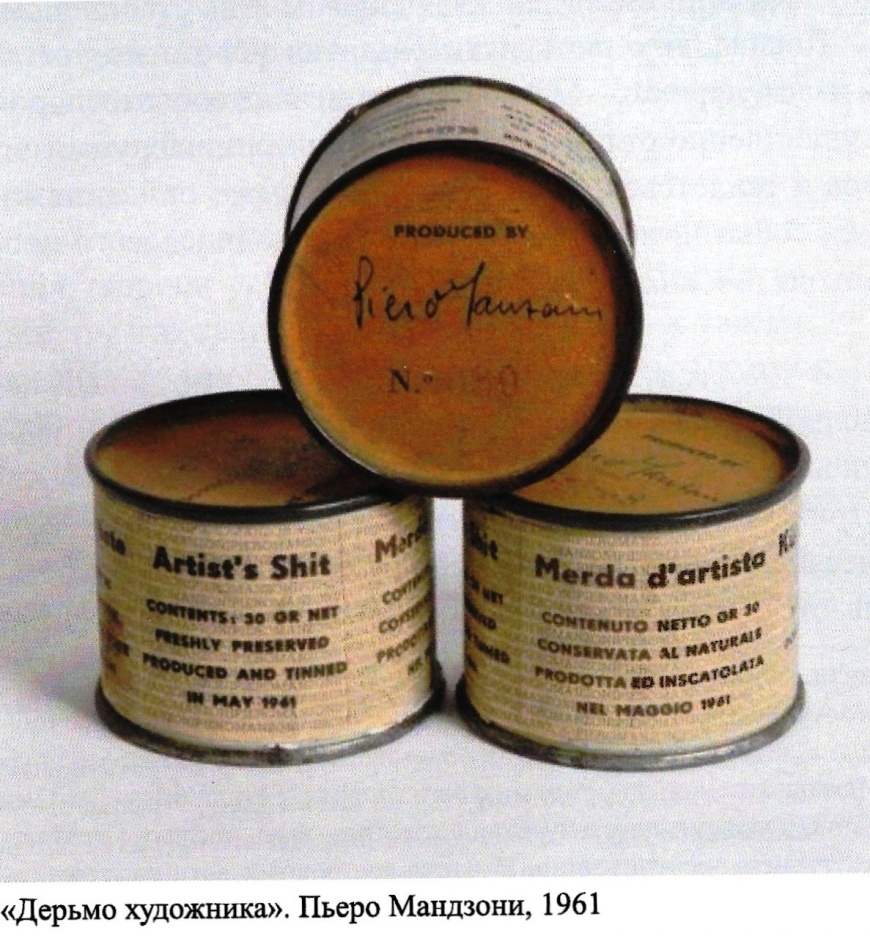

В 1961 году Пьеро Мандзони разложил собственные экскременты по 90 консервным банкам, написал на каждой Merda d'Artista; ("Дерьмо художника" – итал.); и, приравняв стоимость грамма собственных фекалий к стоимости грамма золота, распродал их коллекционерам и музеям. Он же создал «волшебный постамент», встав на который, любой человек превращался в произведение искусства.

Создатель и лидер поп-арта Энди Уорхол знаменит изображениями банальных предметов: банок кока-колы, долларовых банкнот, гламурных знаменитостей. Техника их исполнения предельно проста – сказывается образование рекламного дизайнера. Некоторые из творений, прежде всего выполненные в технике шелкографии, не вполне авторские – замысел мэтра воплощали помощники. Они же (а возможно, какие-то другие люди) оказывали Уорхолу неоценимую помощь при изготовлении «окисленных картин» – изображений, выполненных на холсте медной краской и доведённых до требуемых кондиций посредством справленной на них малой нужды.

Новое искусство не любит ratio, третирует его и стремится преодолеть. Тем не менее следующий этап развития вытекал из предыдущего с непреложностью правильного силлогизма. Если Энди Уорхолу для полноты творческого процесса нужно было пи́сать именно на картины, то для постмодернистов семидесятых последнее условие превратилось в атавизм. Они провозгласили самоценность акта мочеиспускания, дефекации и т. п. и, в отличие от Уорхола и Мандзони, которые, надо полагать, священнодействовали келейно, стали заниматься этим публично.

Идея отказа от предметов, похожих на эстетические объекты, в шестидесятые годы неуклонно вытесняла из сознания творцов устаревшие принципы. «Искусство есть всё то, что выполнено художником» – к такому выводу пришли многие созидатели прекрасного (или не совсем) этой эпохи. Ещё Владимир Маяковский, выходя на эстраду для чтения стихов, предварял сие занятие продолжительным чаепитием, чем доводил публику до криков, воплей и свиста. Но затем стихи, как правило, звучали. Пятьдесят лет спустя этого уже не требовалось. Питьё чая на сцене к этому времени для настоящего «перформанса» выглядело вяло.

(Отдадим должное поэту – у него случались и куда более радикальные перформансы, ничем не уступающие сегодняшним акционистам. «И начал Маяковский с того, что без всякого приглашения подошел к нам, вдвинул стул между нами и стал есть с наших тарелок и пить из наших бокалов… Тут поднялся для официального тоста министр иностранных дел, и Маяковский кинулся к нему, к середине стола. А там он вскочил на стул и так похабно заорал что-то, что министр оцепенел. Через секунду, оправившись, он снова провозгласил: "Господа!" Но Маяковский заорал пуще прежнего. И министр, сделав еще одну и столь же бесплодную попытку, развел руками и сел. Но только что он сел, как встал французский посол… Маяковский мгновенно заглушил его еще более зычным ревом. Но мало того, к безмерному изумлению посла, вдруг пришла в дикое и бессмысленное неистовство и вся зала: зараженные Маяковским, все ни с того ни с сего заорали и стали бить сапогами в пол, кулаками по столу, стали хохотать, выть, визжать, хрюкать и… тушить электричество. И вдруг все покрыл истинно трагический вопль какого-то финского художника, похожего на бритого моржа. Уже хмельной и смертельно бледный, он, очевидно потрясенный до глубины души этим излишеством свинства и желая выразить свой протест против него, стал что есть силы и буквально со слезами кричать одно из немногих русских слов, ему известных: "Много! Многоо! Многоо! Многоо!" (И. Бунин. Окаянные дни)).

В семидесятые годы вид искусства, прежде именовавшийся изобразительным, превратился в визуальный потому, что основным выразительным средством вместо картины и скульптуры стали перформанс и близкородственные акционизм и хэппенинг.

Последнюю часть пути развития нового искусства я изложу кратко – во-первых, описание события порой существенно отличается в изложении разных участников и свидетелей, а во-вторых, детальное описание таких событий подобно составлению полицейского протокола или анамнеза.

В 1967 году австриец Гюнтер Брус, огорчённый неполной, по его мнению, денацификацией страны, публично мочится, испражняется и онанирует, распевая Австрийский национальный гимн, за что получает шесть месяцев тюремного заключения. В 1996 году он удостаивается Большой австрийской государственной премии.

В 1974 году в США вышла «Книга ничто». Все 192 её страницы были девственно-чисты.

В 1975 году американская художница-феминистка Кароли Шниманн учиняет перформанс «Внутренний свиток». Нанеся на лицо и обнажённое тело несколько мазков краски, она встала на четвереньки на столе и зачитала отрывок из собственной книжки, а в кульминационный момент достала из причинного места свиток с наиболее ценными отрывками текста, символизируя движение от рождённой внутри мысли к значению, выраженному вовне.

В том же году голландец Бас Ян Адер устроил, пожалуй, самый масштабный из всех хэппенингов, называвшийся «В поисках чудесного». Предупредив галеристов, искусствоведов и коллег о событии, он отправился в четырёхметровой лодке через Атлантику, намереваясь впоследствии представить поставангардистский отчёт. Хотел он уподобиться Колумбу или, наоборот, доказать никчёмность путешествия последнего, преследовал сугубо эстетические цели или желал развеяться на просторе, мы не знаем, ибо «сия пучина поглотила его в единый момент».

В 1976 году американский писатель Рэймонд Федерман опубликовал роман «На ваше усмотрение», страницы которого не были ни пронумерованы, ни сброшюрованы. Через двадцать один год роман был переиздан.

С этого момента начинается привыкание к подобным действам. Можно жить двенадцать дней в галерее на виду у посетителей или заниматься публичным самоистязанием, как это делала Марина Абрамович; поедать собаку корги, требуя призвать к ответу принца Филиппа, застрелившего на охоте лису, или расцарапать сорок семь автомобилей, как сделал Марк Макгавэн. Можно вновь «разрешить» живопись ради постмодернистского истолкования эпохальных произведений модернизма. Подобные деяния в XXI веке начинают производить впечатление чего-то давно знакомого, привычного и заурядного. Тем не менее они продолжают пользоваться спросом. «В 2001 году престижная лондонская галерея экспонировала работу Дэмиена Хёрста, состоящую из бумажных стаканчиков из-под кофе, пустых бутылок из-под пива, фантиков от конфет и других отбросов. Это произведение искусств оценивалось в шестизначную цифру. Но уборщик помещения, не будучи знатоком искусства, смел его с остальным мусором». (Елена Клепикова. «Русский базар», № 28). На момент написания этого текста Дэмиен Хёрст является самым высокооплачиваемым художником Великобритании.

Среди адептов постмодерна дети СССР оказались самыми честными, прямодушными и естественными. Мне не ведома глубина проникновения Александра Бренера и Олега Кулика в труды Клемента Гринберга, Теодора Адорно, Мишеля Фуко, Жиля Делёза и т. п. Возможно, «Капитализм и шизофрения: Анти-Эдип» стоит у них на красной полке, и ежевечерне из него зачитывается несколько страниц вслух в присутствии благоговейно притихших родных и близких. С другой стороны, допускаю, что даже имён таких они не слышали, а нужные слова позаимствовали у более просвещённых коллег и единомышленников.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».