Полная версия:

В ЧЁРНОМ КВАДРАТЕ

В 1929 году другой знаменитый философ написал:

«Характерным для нынешнего момента является то, что посредственность, зная, что она посредственность, имеет нахальство повсюду утверждать и всем навязывать своё право на посредственность. Теперь массы полагают, что они имеют право навязывать другим те банальные суждения, которые они высказывают в кафе, и придавать им силу закона. …человек, взявшись за перо, чтобы написать о том, что изучал длительное время, вынужден думать, что средний читатель, которого никогда не интересовало, о чём пишет автор, если и читает его, то не для того, чтобы чему-то научиться, а, наоборот, чтобы вынести приговор, особенно когда написанное не совпадает с теми банальностями, которыми забита голова читателя. В политике, в искусстве, в вопросах научной и общественной жизни он будет занимать позиции самого примитивного, самого неграмотного человека, но будет защищать свою точку зрения с такой уверенностью и энергией, что не допустит – в том-то и состоит парадокс – к их решению специалистов». Отметим, что Интернета тогда не было.

Это – итог, вернее, один из итогов двухсотлетнего на тот момент просвещения Европы. О том, что произошло в последующие несколько десятилетий, нам ещё предстоит написать. А пока попытаемся понять, какие причины привели к такому результату и в какой мере он был предопределён.

Сам Хосе Ортега-и-Гассет приводит некоторые из них. Прежде всего он выделяет специализацию. Именно она породила тип мышления, присущий человеку-массе и являющийся его базовой характеристикой. Накопленный к началу XIX века объём научных знаний сделал специализацию рядовых служителей науки неизбежной. Одновременно выяснилось, что достаточная концентрация и сужение спектра исследований позволяют достичь локального успеха самому заурядному человеку. Узкий специалист теряет из вида не только представителей других наук, но даже о смежных работах может иметь лишь смутное представление, сохраняя при этом свою профессиональную репутацию незапятнанной.

Понятие «профессионал», вознесённое в XX веке на пьедестал и сохраняющее это положение доныне, не столь безупречно, как всем кажется.

Важнейшие качества профессионала – максимально быстрое реагирование на вызов при минимальном количестве ошибок – имеют следствием рефлекторность реакции и уверенность в собственных силах. Первая приобретается в результате длительной тренировки и плохо сочетается с размышлениями; вторая становится основой самоуважения, при котором любая ошибка в сфере профессиональной компетенции воспринимается предельно болезненно. Считается, что профессионализм начинается тогда, когда завершается ученичество: ученик не может быть профессионалом, и наоборот. Такое самоощущение действует на систему представлений человека, как гончарная печь – на глиняное изделие: она утрачивает пластичность и каменеет. Человек теряет склонность к рефлексии и признанию собственных ошибок, становится самоуверен и глух к чужому мнению. Чем быстрее такой человек реагирует на ситуацию, чем реже совершает ошибки, чем выше его профессионализм, тем менее он способен меняться.

Хосе Ортега-и-Гассет писал, что, ослеплённый профессиональным успехом, заурядный человек с необычайной уверенностью и самомнением берётся судить о любых предметах и понятиях, находящихся вне пределов его компетенции. Но профессионализм не гарантирует адекватности оценок даже в этих пределах. Речь идёт не только об ошибках, неизбежных для любого человека, но о своеобразной зашоренности, возникающей вследствие профессиональной деформации.

Очевидно, что вкусы музыкантов симфонического оркестра существенно разнятся, и, исполняя очередное произведение, одни из них любят его больше, другие меньше, а третьи не любят совсем.

Это не означает, что нелюбимое произведение сыграно этими исполнителями плохо. Музыканты в оркестре – лишь инструмент для воплощения чужого замысла и попадают в определённый коллектив, только убедив его руководителя в соответствии стандартам качества. Некоторые профессии предполагают известную степень отстранённости – уместно вспомнить отношения врача и пациента или мастерство актёра, позволяющее играть отвратительных персонажей не хуже, чем вызывающих восхищение. При этом едва ли актёр в силах хорошо сыграть человека, характер и логика поступков которого ему непонятны, тогда как музыканты-профессионалы играют недоступную им музыку вполне успешно.

Люди не любят признаваться в том, что им что-то непонятно, даже если речь идёт о вещах, не имеющих отношения к сфере их интересов. Признание профессионала в непонимании чего-то, имеющего отношение к его специальности, вещь уникальная. Однако встречаются люди, ценящие правдивость и честность выше собственных амбиций и профессиональной репутации. По крайней мере трое из сессионных музыкантов, в разное время сотрудничавших с Pink Floyd, говорили: „I don’t understand their music“, что не помешало им превосходно справиться со своей работой.

Здесь мы подходим к сути проблемы. Музыкантами (ограничимся этой профессией) становятся не только из любви к музыке. Семейная традиция, рекомендация специалиста, обратившего внимание на отличный слух и длинные пальцы, желание завоевать сердце одноклассницы или быть похожим на увиденных по телевизору модных парней с гитарами, стремление к богатству и славе и тому подобные приземлённые причины предопределяют выбор едва ли реже, чем бескорыстная любовь к музыке. Любого из вышеперечисленных мотивов достаточно, чтобы при наличии минимальных способностей, завершив обучение, сотни тысяч девочек и мальчиков овладели необходимым набором технических навыков и стали профессионалами.

С другой стороны, далеко не все люди, способные оценить эстетические, а не только формальные достоинства музыкальных произведений, выбирают своей профессией музыку. Мы вправе думать, что восхищение гармонией звуков увеличивает долю таких ценителей среди профессиональных музыкантов на энное количество, но предположение, что все профессионалы от музыки относятся к их числу, будет неправомерным обобщением.

Музыка (и искусство вообще) создаётся не для профессионалов, а для людей, способных её оценить.

Знающие о признаниях Дорис Трой, Лесли Данкан и Энди Бауна (те самые сессионные музыканты из Pink Floyd) не станут интересоваться их мнением о музыке группы. Но сотни их коллег, чьей профессиональной чести довлеет максима Noblesse oblige, не в состоянии удержаться от произвольных оценок.

Следует, однако, помнить, что произвольность эстетических суждений может быть искренней. Причина неразличения смыслов – многозначность слов. Человеку могут нравиться разные вещи. Но нравятся они тоже по-разному. Одному нравится арбуз, другому – свиной хрящик. «Симпатия» к той или иной пище мотивирована, по-видимому, физиологическими особенностями организма. Предпочтение одного цвета радуги другому при идеальном условии эксперимента произвольно.

Когда говорят: «Мне нравится музыка Филиппа Киркорова», глагол «нравится» употребляется либо в одном из двух вышеприведённых значений, либо в каком-то очень к ним близком. Относительно этой разновидности музыкального продукта иная реакция человеческой природой не предусмотрена.

Музыка Pink Floyd или Сергея Рахманинова нравится в ином смысле, ибо способна вызвать у слушателя «совершенно особое от всех других чувство радости и единения душевного с автором и другими слушателями». Это последнее значение глагола «нравится» не отменяет и не упраздняет предыдущих его значений, и для людей, в принципе незнакомых с подлинным эстетическим переживанием, сохраняется возможность оценивать произведения искусства как кулинарные блюда или цвета радуги. Они никогда не испытывали цитированного выше чувства и поэтому искренне принимают за него другое, выражаемое тем же глаголом.

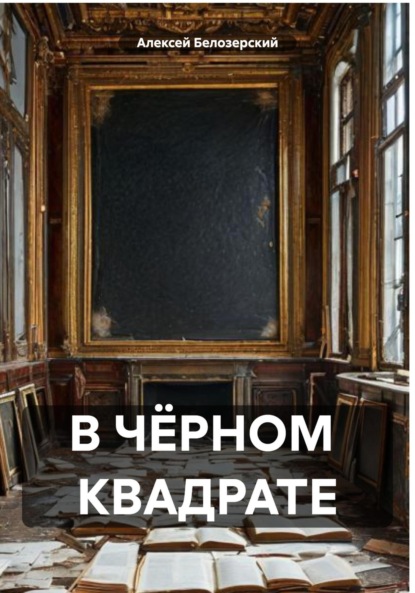

Такой подход отменяет критерий компетентности: критик обретает право и основание судить обо всём и искренне изумляться непонятливости некоторых коллег. Подобных критиков – тьмы, в искусстве, как в политике, разбираются все, но особенно их много среди критиков профессиональных, где, усвоив технику написания статей, книг и диссертаций, они чувствуют себя наиболее вольготно. Благодаря им оказалось возможным появление авангарда, постмодернизма, восхищение «Фонтаном», «Чёрным квадратом», поеданием собаки корги и т. п., но об этом речь пойдёт позже.

Что касается «лукавых» критиков, им приходилось испытывать цитированное выше ощущение; они знают, с чем сравнивать, но поскольку его проявление – вещь капризная, непроизвольная, а противостоять социальному конформизму способны немногие, они восхищаются заодно с авторитетными для них людьми и скрывают свой восторг, если их окружение негативно отзывается по тому же поводу, либо поступают так в силу служебной необходимости. Вспомним признание моего знакомого, приведённое в начале этого текста.

Композиторы, авторы, дирижёры – люди, ответственные за результат, – часто сотрудничают с профессионалами, не понимающими и не чувствующими исполняемую музыку. Первые, предлагая работу, обычно вообще не интересуются отношением нанимаемых к исполняемой музыке. Им достаточно услышать несколько фрагментов в исполнении кандидатов. Положительное решение необязательно свидетельствует о признании таланта потенциального участника проекта, но несомненно говорит о том, что работодатель знает, как использовать услышанные звуки.

Музыкальное произведение – это гармонически организованные чередования правильных звуков и пауз, безошибочно расположенных во времени и способных выразить авторские чувства и замысел. Такие звуки необязательно извлекаются с помощью музыкальных инструментов. Это может быть собачий вой с Seamus, стук и бой часов с Time, звон монет с Money и десятки иных, издаваемых самыми неожиданными предметами звуков, которые музыканты Pink Floyd, прежде всего Роджер Уотерс, превращали в музыку. При таком сугубо функциональном подходе понимание источниками звука исполняемой музыки не только не требуется, но в некоторых случаях совершенно невозможно.

Есть замысел и есть инструменты и средства его воплощения. Чем яснее и конкретнее автор представляет себе конечный результат, тем меньше свободы у исполнителей. Точно так же некоторые театральные и кинорежиссёры видят в актёрах только механизмы.

Подводя итоги, мы вынуждены согласиться с тем, что мнение профессионалов, столь ценное относительно эмпирически устанавливаемых признаков (таких, как чистота исполнения, своеобразие формы и т. п.), по праву обладает верховным авторитетом там, где содержание явления без остатка разложимо на такие признаки, и специфически ущербно относительно явлений, не исчерпываемых «химическим анализом» и «бухучётом».

Ничто не мешает профессионалам – или, выразим эту мысль точнее, – людям, обладающим профессиональными навыками, выйти за рамки специфических стереотипов и снизойти или воспарить – кому что нравится – к «человеческой, слишком человеческой» оценке произведения искусства. Не мешает в том случае, если они обладают эстетическим чувством, независимым от «рассуждения и изучения», а в этом отношении профессионалы ничем не отличаются от остальных людей.

В результате мы получили человека бесконечно самоуверенного и считающего себя вправе авторитетно судить в том числе о вещах, известных ему лишь по названию. Ортега называет такого специалиста «неграмотным учёным». Современные СМИ приветствуют и поощряют таких «экспертов». Заметим, что у Ортеги-и-Гассета речь идёт о реальных учёных, чьи профессиональные качества не подлежат сомнению. Он не застал то время, когда уверенность в непререкаемой ценности собственного мнения по любому вопросу распространилась на телеведущих, владельцев шашлычных, спортсменов, администраторов отелей и т. п., то есть на всех специалистов-профессионалов.

Профессионалы существовали всегда. Купцы, ремесленники, матросы – люди самых разных специальностей, чей профессионализм не уступал профессионализму «неграмотных учёных» нашего времени. Однако они не считали, что имеют адекватное представление о малопонятных им вещах, и не рассуждали о них с наивной уверенностью в собственной непогрешимости. Они даже не подозревали об их существовании.

Для того, чтобы тихий обыватель утратил некогда присущую ему скромность и посчитал себя вправе вмешиваться во всё и вся, профессионального успеха мало. Необходимо было объяснить ему «на пальцах» любые слова, явления и понятия. Так гуманисты оказались перед дилеммой: либо снижать стандарты образования, либо оно останется элитарным. Выбор был сделан в пользу первого, и в результате многолетней девальвации стандартов аттестаты и дипломы о высшем образовании стали вручать людям в буквальном смысле слова полуграмотным, недалёким и неспособным к критической самооценке.

Желание ощущать себя не хуже других побуждает одних к постоянному самосовершенствованию, другие удовлетворяются формальным признанием этого факта.

Для изменения общекультурной атмосферы постхристианского общества психологической метаморфозы обывательского сознания и количественного роста его носителей было недостаточно. Ему должно было стать востребованным современными «властителями дум». Экономический фактор оказался решающим.

К концу XIX века в результате роста благосостояния населения передовых стран Европы и Северной Америки и борьбы за права трудящихся у людей, прежде всецело занятых зарабатыванием на жизнь, появились досуг и профицит семейного бюджета. Свободное время им нужно было чем-то занять, а свободные деньги на что-то потратить. Относительная доля этих людей и размер их доходов постепенно возрастали, соответственно, возрастали их роль и влияние в обществе. Власти предержащие осознали происходящую перемену и сулимые ей выгоды. Самоуверенность и дерзость человека-массы не стали для них проблемой. Напротив, эти качества открыли новые возможности для манипуляций.

Отныне просвещать и воспитывать в прежнем просветительском смысле этих слов стало не нужно. К вящему удовлетворению манипуляторов, обыватель стал воспринимать такие попытки как неполиткорректные поучения. Он обрёл уверенность в себе, требовалось лишь откликнуться на его притязания и заодно ненавязчиво убедить, что тот или иной товар, идеи или представления составляют предмет его вожделений. Важнейшим качеством предлагаемого товара должна быть его простота и лёгкость в употреблении.

Оставим в стороне осязаемые предметы. Нас интересуют идеи и представления, ибо благодаря им формируется как мировоззрение, так и спрос. Роль СМИ и рекламы в распространении среди подданных «склонности к доставляющим лишь приятное развлечение искусствам и к некоторым излишествам» оказалась огромной.

Бенефициары-манипуляторы заняли привилегированное положение, поскольку успешнее других сумели воспользоваться сложившейся ситуацией. Политические и финансовые лидеры в диалоге с обывателями используют одни и те же приёмы, будь то реклама, политтехнология и т. п., позволяющие им в полной мере использовать слабости последних. Так действуют опытные шулеры в игре с самоуверенными простаками. При этом все они исповедуют одни и те же ценности. В таких условиях торжество обывательских стандартов стало неизбежным.

Со времени публикации «Восстания масс» прошло сто лет. Канули в прошлое фашизм и коммунизм, претендовавшие быть идейными альтернативами консьюмеризму, и желание жить хорошо и приятно осталось единственной путеводной звездой постхристианского общества. Нельзя сказать, что цель эта великая, способная вдохновить европейское общество на грандиозные свершения. Ей трудно присвоить почётный титул идеала. Европа вышла на пенсию. Иногда её обитатели вспоминают о героическом прошлом Крестовых походов, шляп с плюмажем, каравелл, поисков Святого Грааля, Великих географических открытий, политкорректно переименованных ныне в исследования, и испытывают лёгкую грусть.

Средствам массовой информации информации естественно ориентироваться на массы. Я не знаю, когда появились программы, в которых ведущий или ведущие рассуждают на любые темы, перемежая свои разговоры музыкой, новостями, прогнозом погоды и беседами с интересными людьми. Благодаря этому жанру владельцы радиостанций поняли, что рассуждать, не жертвуя рейтингом, можно о чём угодно. Важно подобрать правильных людей, умеющих говорить о теории относительности или происхождении человека языком лавочников, с вкраплениями для вящей убедительности «витиеватых» слов.

Так СМИ опускают сложные и серьёзные понятия в массы, где последние банализируются, препарируются, выхолащиваются и в таком виде колоссальным тиражом возвращаются в мир как общепринятые нормативы. Некоторые добросовестные люди, по каким-либо причинам незнакомые с оригиналом, принимают такие трактовки понятий, явлений или слов за подлинные.

До появления Интернета мы могли лишь по косвенным свидетельствам предполагать, чем заполнены мозги человека-массы. Интернет позволил нам читать его мысли без помощи телепатии, которая была одним из любимых предсказаний, наделяющих человечество возможностями творить чудеса. Не всегда во благо: иные видели в ней орудие контроля и принуждения. Самое мрачное предсказание по теме было сделано мимоходом и совсем не фантастом. Звучало оно примерно так: врождённая и неизбывная способность читать мысли окружающих превратит человечество в стадо бабуинов, ибо те немногие, чьи рассуждения и эмоции действительно заслуживают внимания, онемеют или сойдут с ума от потока мелкой злобы, глупости и пошлости, которые ежесекундно будут обрушиваться на них.

Комментарии под постами в СМИ и Интернете отчасти подтвердили его правоту.

Из двух необходимых для ознакомления с мыслями человека-массы условий ещё тридцать лет назад было лишь одно – всеобщее умение писать простые предложения. Второе – общедоступный носитель для этих предложений отсутствовал.

Интернет даровал всем неограниченную свободу самовыражения.

Социологи и психологи скажут, что комментаторы – люди своеобразного психического склада, составляющие относительно небольшую часть общества, и это действительно так. Но влияние «комментаторского стиля» не ограничивается перепиской комментаторов друг с другом. Замкнув круг влияния, он преобразил СМИ, целиком захватив политические программы в России, проник в язык некоторых дипломатов и политиков и выплеснулся вовне, более или менее меняя стандарты общения во всех социальных сферах.

Культура вербального общения, сколь важной она ни была, остаётся для этого текста периферийной темой. Для нас важнее проникновение представлений «человека-массы» в сферу научных знаний, искусства и в конечном итоге истины.

"Мы уже встречаем в печати, например, такую формулировку: «Истина достигается не точной наукой, а общественным согласием». И в сущности, именно эту идею внушают телевидение и радио, когда проводят голосование по самым разным вопросам. Что, к сожалению, вполне прозрачно соответствует интересам средств массовой информации, поскольку с принятием этой идеи именно они, а не наука, становятся, так сказать, «держателями истины». Нужно также особо отметить чрезвычайно важный для дилетантов тезис ценности решительно всех мнений по любому вопросу.

В качестве исходного здесь берётся положение, с которым естественно согласиться: «Всякое мнение имеет право на существование». А далее делается незаметный, но в действительности капитальный, переход к гораздо более сильному тезису: «Всякое мнение не менее ценно, чем любое другое» (А. А. Зализняк).

В результате такого уравнивания возникает новая данность – мир попсовых представлений. Мир парадоксальным образом реальный в своей иллюзорности и всё более явно доминирующий в современном постхристианском обществе.

Я не стану пытаться даже в самых общих чертах проследить за влиянием современных массовых представлений на научные знания, теории и гипотезы. Точные и естественные науки, а также теология, эзотерика, оккультизм и т. п. оставались вне моих интересов со школьной скамьи. Я ограничусь тем, что знаю лучше всего, – литературой и искусством, причём они будут интересовать нас прежде всего как симптом.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Плоды приобщения обывателя к искусству не оправдали ожидания просветителей. Трудно оценить как масштаб неудачи, так и роль последних в произошедшем. Результатом такого приобщения стало рождение попсы и удивительного гибрида, именуемого в дальнейшем в этом тексте «новое искусство». Начнём с первого.

Искусство – коррелят поп-культуры. Где-то ad marginem они пересекаются, поэтому тень жизни изредка мелькает среди поп-мишуры. Но умозаключать об искусстве на основании попсового материала – всё равно что изучать живой лес, крутя в руках щепку.

Запросы и пристрастия различных социальных слоёв предопределили особенности формы.

Интегральная особенность масскультуры – желание угодить вкусу многотиражного человека и получить признание, выраженное в денежном эквиваленте. Кому-то из её представителей везёт больше, другим – меньше.

Илья Глазунов, Александр Шилов, Никас Сафронов стилистически и качественно неотличимы от уличных художников. Певцов уровня Филиппа Киркорова, Димы Билана, Юрия Лозы, Григория Лепса – сотни; исполнителей и авторов, эстетически и профессионально равноценных вышеупомянутым, тоже. В отличие от единосущных им знаменитостей последним не повезло оказаться в нужный момент в нужном месте. На языке современной эстетической мысли это называется дискурс – своеобразный счастливый лотерейный билет.

«Воистину поразительно и таинственно то тесное внутреннее единство, которое каждая историческая эпоха сохраняет во всех своих проявлениях. Единое вдохновение, один и тот же жизненный стиль пульсируют в искусствах, столь не сходных между собою. Не отдавая себе в том отчёта, молодой музыкант стремится воспроизвести в звуках в точности те же эстетические ценности, что и художник, поэт и драматург – его современники» (Х. Ортега-и-Гассет «Дегуманизация искусства»).

Испанский философ говорит здесь об искусстве в традиционном, не попсовом смысле. Однако жизненный стиль эпохи выражается не только в разных видах высокого искусства, но и действительно во всех её проявлениях. Ортега-и-Гассет застал и описал в своих книгах рождение Нового времени. Спустя более полувека со дня его смерти ту же мысль уместнее переформулировать так: общепопсовая атмосфера эпохи отражается во всех её проявлениях, включая те из них, которые традиционно именовалось искусством.

Формулировка возвращает нас к противопоставлению искусства и масскультуры, последовательно проводимого в этом тексте. Может ли оно быть удержано, и, если может, где границы явлений? Современная европейская культура настаивает на законности смешения жанров, настойчиво именуя представителей первого и второй артистами, музыкантами, писателями, художниками, однако не стоит поддаваться магии слов и упускать из виду грань, за которой живая ткань переходит в силиконовый протез.

Ближайшим следствием такой номинативной мимикрии становится рост престижа менее респектабельного члена пары за счёт более респектабельного, но затем девальвируется общее понятие. Вернее, так было раньше, когда престиж явления определялся экспертным меньшинством, но во время торжества «общественного согласия» критерий качества, внятный только этому меньшинству, уступил количеству поданных голосов и потраченных денег, что мы наблюдаем, например, в разного рода популярных списках «ста лучших» фильмов, книг и даже интеллектуалов. «Генри Киссинджер занял 1-е место в рейтинге 100 ведущих интеллектуалов мира по упоминанию в медиа. (Википедиа. Разрядка моя. – А. Б.).

Если бы такие попытки ограничивались постоянной девальвацией отдельных слов и понятий, пусть достаточно многочисленных, мы могли бы рассчитывать на способность живого языка к самоочищению. По-видимому, каждый язык мира знал эпохи массовых интервенций неологизмов, которыми могли быть не только иноязычные слова, но и перешедшие в разряд общеупотребительных собственные вульгаризмы, жаргонизмы и т. п. В результате либо язык умирал, либо срабатывал механизм самоочищения и ассимиляции непривычной лексики. То и другое требует времени. Если этот механизм не успевает завершить определённый цикл, получается смесь французского с нижегородским, о которой писал Грибоедов. Современные СМИ не оставляют почти никакого временно́го лага носителям языка, поэтому впервые в истории цивилизации баланс нарастания языковой коросты и очищения от неё остаётся постоянно нарушенным. Благодаря СМИ культурная элита перестала быть законодателем и творцом общепринятых языковых стандартов, и её место занял многотиражный человек. Язык большинства медийных персонажей – иллюстрация к вышесказанному.

Герберт Маркузе называл такую манеру изложения языком одномерного мышления: «Этот язык изъясняется посредством конструкций, навязывающих реципиенту искажённый и урезанный смысл, и преграждает путь развитию смысла, заставляя принять только предложенное, и именно в предложенной форме».