Полная версия:

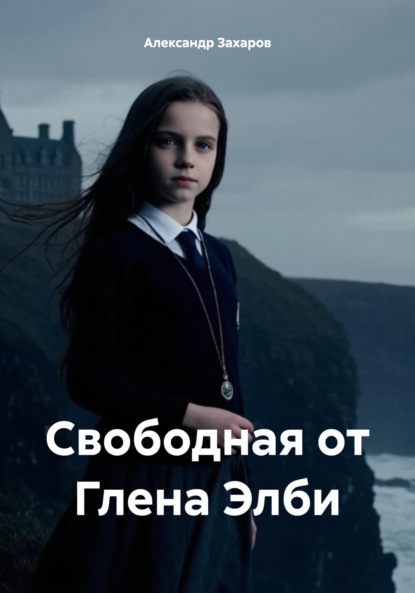

Свободная от Глен Элби

Александр Захаров

Свободная от Глен Элби

Глава 1. Решение отца

Доктор Джон Ватсон сидел в своём глубоком кожаном кресле, но не находил покоя. Монотонный стук дождя по стеклу лишь усиливал глубокую тишину в кабинете. За окном сумерки медленно поглощали Риджент-стрит, превращая проезжающие кэбы в размытые тени, похожие на призраков. Уже несколько недель этот город, который он когда-то любил за его упорядоченный хаос, казался ему враждебным, полным невидимых угроз. Он чувствовал это так же ясно, как чувствовал бы приближение сепсиса у пациента – по неуловимым признакам, по общей атмосфере лихорадочного напряжения.

Перед ним на тяжёлом дубовом столе, рядом со стопкой медицинских журналов, лежало то, что лишило его сна – три анонимных письма. Бумага была дешёвой, газетной, буквы – грубо вырезанными из разных изданий.

Первое появилось месяц назад: «Деятельность вашей покойной жены не забыта. У неё остались долги». Он сжёг его в камине, наблюдая, как пламя пожирает уродливые буквы, и списал всё на бред сумасшедшего. Второе пришло через неделю, подсунутое под дверь: «Наследие Мэри Ватсон опасно. Особенно для её дочери». Холодная волна беспокойства пронзила его грудь. Он перечитал его десятки раз, пытаясь найти хоть какой-то смысл, хоть какую-то зацепку. Третье письмо, полученное сегодня утром, было приговором, который не оставлял места для сомнений: «Мы знаем, где она гуляет после школы. Девочкам с такими глазами, как у Мэри, не стоит ходить в одиночестве».

Иногда он ловил себя на мысли, что тревога – это не крик, а тишина. Когда волнуешься за себя – кричишь. Когда волнуешься за ребёнка – молчишь. Потому что любое слово может стать последним, которое она услышит.

Глаза. Зелёные, пронзительные, полные той же неукротимой пытливости, что была у его покойной жены. Лизи. Его Лизи. Сердце сжалось от ледяного укола смятения. Это была уже не абстрактная угроза. Это было прямое, точное указание. Они следят за ней.

Он встал и подошёл к камину, где над полкой висел портрет Мэри, написанный маслом за год до её смерти.

Смерть не ушла – она просто научилась ходить без шагов. В каждом взгляде дочери он видел отголосок Мэри, и потому не знал, кого теряет теперь – жену или ребёнка.

Она была блестящим учёным, химиком, чья страсть к изучению редких растений и их влияния на нервную систему граничила с одержимостью. Ватсон, как хирург, человек точной, материальной науки, уважал её работу, но никогда до конца не понимал её специфики. Она говорила об «успокоении встревоженных умов», о «новом седативном средстве на основе растительных алкалоидов», и для него это звучало как благородная научная цель, пусть и немного расплывчатая. Он и представить не мог, что за этим фасадом скрывается бездна. После её внезапной, скоротечной смерти от «скарлатины» шесть лет назад он был раздавлен горем. Он принял официальный диагноз, потому что любая другая мысль была бы невыносимой. Он запер её небольшую домашнюю лабораторию, сложил её научные записи в ящики, закрыл эту дверь, оставив всё как есть. Он не хотел бередить рану. Теперь он понимал – это была его главная ошибка. Прошлое не исчезло. Оно просто ждало своего часа.

Тяжёлый стук в дверь заставил его вздрогнуть.

– Сэр, к вам профессор Блэквуд.

Ватсон на мгновение прикрыл глаза. Алистер Блэквуд-старший. Старый друг, коллега Мэри… и эта мысль неизбежно вызвала в памяти образ его сына, Элистера-младшего. Отец и сын – два полюса одной науки: Алистер, прагматик до мозга костей, для которого результат всегда оправдывал средства, и Элистер, молодой идеалист, постоянно твердивший об этике и «губительном пути» исследований отца. Впрочем, сейчас ему нужен был именно старший Блэквуд – респектабельный профессор ботаники с безупречной репутацией. Человек, которому он доверял. Возможно, единственный человек в Лондоне, с кем он мог бы обсудить это.

– Проси, Джеймс.

Профессор Блэквуд вошёл в кабинет – высокий, седовласый, с ухоженной бородой и глазами, в которых светился острый ум. Он всегда выглядел спокойным и основательным, как старый дуб.

– Джон, дорогой мой, – его голос был мягким и участливым. – Прости за поздний визит. Я получил твою записку. Ты звучал обеспокоенно.

Ватсон молча указал ему на письма, лежащие на столе. Блэквуд надел пенсне и внимательно, неторопливо прочёл каждое, его лицо становилось всё более серьёзным. Он долго молчал, постукивая пальцами по столу.

– Мерзавцы, – наконец произнёс он, аккуратно складывая листки. – Это шантажисты, Джон. Или что-то похуже. Они знают о последних, неопубликованных работах Мэри и думают, что смогут на этом нажиться.

– Но что им нужно? Её исследования были законными! Она работала над успокоительным!

– Для нас с тобой – да. Но для жёлтой прессы… Представь заголовки: «Жена известного хирурга создавала препараты, влияющие на разум». Они раздуют скандал, смешают правду с грязной ложью. И Лизи… она окажется в самом его центре. Её имя будут полоскать на каждом углу.

Блэквуд подошёл к Ватсону и положил руку ему на плечо. Его прикосновение было дружеским, но тяжёлым.

– Джон, я много думал с тех пор, как ты упомянул о первом письме. В этой ситуации есть только одно правильное решение. Девочку нужно на время уберечь. Отправить туда, где её никто не найдёт. В место с безупречной репутацией, абсолютно закрытое и безопасное.

– Но куда? – с безнадежностью спросил Ватсон. – Все школы в Лондоне на виду. Любой может узнать, где она учится.

– Я знаю такое место, – сказал Блэквуд, и его голос звучал абсолютно искренне и убедительно. – Пансион Сент-Агата. Он никак не связан с нашими с Мэри старыми исследованиями, это совершенно другое учреждение. Он финансируется одним из старейших аристократических фондов, там железная дисциплина и лучшие рекомендации. Я лично за него ручаюсь, Джон. Его возглавляет мисс Грин, женщина старой закалки, с безупречной репутацией. Там её никто не тронет. Это будет её крепость, пока мы с тобой здесь, в Лондоне, не разберёмся с этими ублюдками.

Ватсон кивнул, но внутри всё воспротивилось. Врач в нём понимал: нельзя лечить боль изоляцией. Но отец в нём уже сдался. Для Ватсона, измученного опасениями и бессонницей, это прозвучало как спасение. Мысль о том, что его дочь будет в безопасности, под защитой человека, которого он знал и уважал, была единственным светом в этом туннеле. Он не знал, что Сент-Агата – это всего лишь «приёмный пункт», филиал того самого шотландского проекта, который погубил его жену. Он не знал, что старый друг ведёт его прямо в ловушку.

– Хорошо, – сказал Ватсон, и его голос дрогнул от облегчения и боли одновременно. – Я согласен. Я поговорю с Лизи завтра.

Он, из любви и величайшей тревоги, сам отдал дочь в руки тех, от кого пытался её защитить. Когда Блэквуд ушёл, Ватсон ещё долго стоял у окна, глядя на мокрые, блестящие улицы. Дождь прекратился, но дымка стала ещё гуще. И в этом мареве ему чудились тени. Тени прошлого, которые теперь неотступно будут преследовать его дочь.

Глава 2. Разговор и прощание

На следующее утро после визита профессора Блэквуда завтрак в доме Ватсонов прошёл в оцепенелом, гулком безмолвии. Лизи, с её обострённой наблюдательностью, сразу почувствовала перемену. Отец был не просто задумчив – он был отстранён, словно находился за невидимой, звуконепроницаемой стеной. Он механически намазывал масло на тост, но его взгляд был устремлён в пустоту. Он даже не читал газету, что было для него равносильно лихорадке.

Иногда тишина между близкими звучит острее любого скандала. Лизи не знала, что это молчание – способ взрослого человека просить прощения, не имея сил признаться: «Я в растерянности».

– Папа, что-то случилось? – спросила Лизи, откладывая свою книгу. – Ты не притронулся к чаю. Он остыл.

Доктор Ватсон медленно опустил нож. Он поднял глаза на дочь, и в них была такая смесь боли, любви и вины, что у Лизи на мгновение перехватило дыхание.

– Нам нужно поговорить, Лизи, – сказал он, и его голос был непривычно глухим, словно исходил не из горла, а из земли. – Пожалуйста, пройдём в мой кабинет.

Они перешли в его кабинет. Запах кожи, старых книг и антисептика сегодня казался удушливым. Отец сел в своё кресло, а её усадил напротив.

– Лизи, я принял решение, – начал он, тщательно подбирая слова. – Тебе нужно на время уехать из Лондона. Я нашёл для тебя очень хороший, очень безопасный пансион. Сент-Агата.

Слова «хороший» и «безопасный» прозвучали в его устах так искусственно, что Лизи сразу почувствовала их ложный вес.

– Уехать? – переспросила она, чувствуя, как холод расползается по её венам. – Но почему? Я… я что-то сделала не так?

– Нет, моя девочка, что ты! – он почти вскрикнул. – Ты ни в чём не виновата. Дело… дело во мне. В некоторых делах из прошлого.

– В каких делах? – Лизи не собиралась сдаваться. Она видела, как он нервно теребит цепочку от часов. – Что происходит, пап?

– Лондон на какое-то время станет небезопасным местом, и я не могу рисковать тобой.

– Это связано с мамой? – спросила она приглушённо, и этот вопрос заставил его заметно вздрогнуть.

– Отчасти, – уклончиво ответил он, отводя взгляд. – Это сложно, Лизи. Пожалуйста, просто доверься мне. Это временно.

– Довериться? – в её голосе прозвучало негодование. – Папа, мне четырнадцать лет! Ты хочешь выслать меня из дома, ничего не объяснив! Я имею право знать! Кто-то угрожает нам?

– Лизи, прекрати, – его голос стал строже. – Моё решение окончательное. Ты поедешь в Сент-Агату. Профессор Блэквуд заверил меня, что это лучшее место.

– Профессор Блэквуд? Мамин коллега? С каких это пор он решает, что для меня лучше? Ты что-то от меня скрываешь! – она вскочила со стула.

В её возрасте кажется, что взрослые всегда знают, что делают. Но теперь она впервые увидела, что взрослый может быть таким же потерянным, только прилагает все усилия, чтобы этого не показать.

– Елизавета, сядь! – рявкнул он. И тут же смягчился: – Прости. Послушай… Это касается исследований твоей матери. Были угрозы. Я сам не до конца всё понимаю, но я знаю: угрозы реальны, и они направлены на тебя. Отправить тебя в закрытый пансион – это единственный способ обеспечить твою безопасность.

Она смотрела на своего отца и видела напуганного человека, который пытается спрятать её, вместо того чтобы бороться вместе.

– А ты? Ты останешься здесь, в «небезопасном Лондоне»?

– Я должен. Я должен всё выяснить.

– А я должна сидеть в клетке, как канарейка, и ждать? – её голос дрожал от обиды. – Я думала, мы команда.

– Мы и есть команда! Именно поэтому ты должна мне помочь и сделать то, что я прошу, – он встал и подошёл к ней, положив руки ей на плечи. – Пожалуйста, Лизи. Ради меня. Ради памяти мамы.

Последние слова сломили её сопротивление. Она опустила голову, пряча слёзы. Она подчинилась. Не потому, что поверила. А потому, что поняла – спорить с его страхом бесполезно. Он принял решение.

Тягостное оцепенение повисло в кабинете. Лизи сидела, сжав кулаки, чувствуя горькую смесь обиды и бессилия. Она проиграла. Проиграла не в споре, а в столкновении с его непреклонной отцовской властью. Он не слышал её аргументов, он слышал только собственное беспокойство. И это беспокойство возвело стену непонимания между ними. Впервые в жизни она почувствовала себя по-настоящему одинокой, не понятой самым близким человеком.

– Хорошо, – наконец прошептала она, не поднимая глаз. – Я поеду.

Она встала и вышла из кабинета, не оглянувшись. Каждый шаг по знакомому коридору отдавался в сердце болью. Это был не просто уход в свою комнату. Это был уход в глухое, внутреннее изгнание.

Сборы были медленными и сосредоточенными. Она достала чемодан и начала механически складывать в него вещи. Каждое платье, каждая книга казались частью прошлой жизни, которую у неё отбирали. Вот том стихов Китса, который они читали вместе с отцом холодными вечерами. Она положила его в чемодан. А вот сборник рассказов Эдгара По… Она отложила его в сторону. Слишком больно. Она чувствовала себя преданной.

Отец вошёл в её комнату. Он молча наблюдал за её сборами, и в его молчании было больше обречённого отчаяния, чем в любых словах. Он протянул ей небольшую бархатную коробочку.

– Это… это оставила для тебя твоя мать.

Лизи открыла коробочку. Внутри, на подушечке из увядшего шёлка, лежал серебряный медальон. Этот жест, эта попытка примирения после их ссоры, растопил лёд, но не убрал боль в её сердце. Она молча застегнула цепочку на шее. Это было не просто подарок. Это было вынужденное перемирие.

Она вдруг поняла: память – не то, что хранят в вещах. Память – то, что остаётся, даже когда хочется забыть.

Всю ночь она не спала, лежа в темноте и слушая скрип старых балок дома. Каждое воспоминание, каждый запах казался теперь болезненно острым. Это было прощание не с домом, а с её прежней, наивной жизнью. Но отчаяния уже не было, его место заняла холодная, твёрдая ясность намерения.

Дождь в то утро казался слишком ровным, почти примирительным, для прощания. Промозглый лондонский мрак окутывал улицы. Экипаж ждал у дома. Прощание на крыльце было скомканным и пронзительным. Ватсон крепко обнял дочь.

– Будь умницей, Лизи, – прошептал он ей в волосы. – Слушайся наставниц. И… пиши мне. Каждую неделю.

– Я буду, папа, – ответила она, сдерживая слёзы.

Она села в карету, и кучер закрыл за ней дверцу. Последнее, что она увидела, – это фигура отца на крыльце. Он не махал ей рукой. Он просто смотрел, как экипаж растворяется в серой, влажной дымке, увозя единственное, что было ему дорого, в место, которое он считал спасением, не зная, что отправляет её в самое сердце тьмы.

Глава 3. Стены Сент-Агаты

Экипаж свернул с Блумсбери-стрит, и дымка, казалось, стала ещё гуще, превратившись в вязкое, молочное марево, которое глушило звуки и стирало очертания зданий. Лизи прижалась лбом к холодному, влажному стеклу, вглядываясь в тусклую пустоту. Отец сказал, что пансион находится в приличном районе, но эти улицы выглядели заброшенными, неуютными. Внезапно из пелены, словно призрачный остов корабля, выступили колоссальные железные ворота. За ними, в свинцовой дымке, возвышался пансион Сент-Агата.

Огромное здание, с его шпилями и увитыми плющом стенами, напоминало не школу, а заброшенный готический собор. Оно давило не размерами, а своей атмосферой – холодной, замкнутой, будто само это место не желало гостей и хранило внутри тяжёлую, вековую тайну. Лизи невольно поёжилась, хотя в карете было тепло.

Иногда дом пугает не потому, что он тих, а потому что в нём слишком много молчания. В таком молчании всегда кто-то слушает.

Дождь, до этого лишь моросивший, теперь полил с новой силой. Кучер, закутанный в непромокаемый плащ, открыл дверцу.

– Приехали, мисс.

Подол платья Лизи мгновенно намок, а волосы прилипли к вискам. Пока она выходила, скрип ворот прорезал воздух, как лезвие ножа – резкий, несмазанный, враждебный. Этот звук был первым «приветствием» пансиона. Внезапно девочка почувствовала, что на неё кто-то смотрит. Она подняла голову. Десятки узких, высоких окон были похожи на прищуренные, наблюдающие глаза, которые следили за каждым её шагом. Это было иррациональное, детское чувство, но оно было настолько сильным, что Лизи захотелось спрятаться обратно в карету.

Гравий заскрипел под сапожками, когда она пошла по аллее к главному входу. Аккуратные, идеально подстриженные кусты по краям казались нарочито вычурными, словно природа здесь тоже была подчинена строгой, безжизненной дисциплине. Каменные горгульи на фасаде коварно усмехались, их искривлённые лица, казалось, шептали: "Добро пожаловать в клетку". И Лизи подумала: а ведь у этого места есть зубы.

Внутри пахло мебельной полировкой, въевшейся сыростью и старой бумагой. Вестибюль утопал в полумраке; тяжёлые бархатные портьеры на окнах сдерживали и без того слабый, пепельный дневной свет. Пожилая горничная с абсолютно бесстрастным, каменным лицом встретила Лизи и, не проронив ни слова, повела её по широкой лестнице на второй этаж. Её шаги были почти беззвучны на толстом ковре. Лизи слышала только громкий, неровный стук собственного сердца.

Там, в кабинете с высоким, теряющимся во тьме потолком, за массивным дубовым столом восседала мисс Эвелина Грин. Высокая женщина с ледяным взглядом и осанкой, достойной генерала, пристально изучала Лизи, словно решала, поддаётся ли этот новый «материал» обработке.

– Мисс Ватсон, – произнесла она ровным, приглушённым голосом, в котором не было ни капли тепла. – Добро пожаловать в пансион Сент-Агата. Надеюсь, вы готовы стать достойной воспитанницей нашего заведения.

При упоминании фамилии её тон едва заметно изменился, а в стальных глазах мелькнула искра – не злобы, но острого, личного интереса. Словно эта фамилия была для неё не пустым звуком, а старым, незакрытым счётом.

Она не знала, что тяжелее – строгие глаза мисс Грин или то, что в них не было ненависти. Только холодный, расчётливый интерес. Люди, у которых нет ненависти, а есть лишь интерес, – самые опасные.

– Правила здесь просты, – продолжила она, сцепив тонкие пальцы в замок. – Подъём – в шесть утра. Молитва. Завтрак. Английская литература, французский, математика, история, этикет. После обеда – музыка, рукоделие, изобразительное искусство. Вечером – общая молитва. Отбой в девять. Нарушения не допускаются и строго наказываются. Вам ясно?

– Да, мэм, – приглушённо ответила Лизи, чувствуя, как в животе сжимается тугой, холодный узел.

Горничная сопроводила её в спальню – крошечную комнату с двумя узкими кроватями и потёртым ковром. В одной из них, скрестив ноги под себя, сидела девочка – бледная, с большими, встревоженными глазами и длинными тёмными косами.

– Я – Аннабель Ли, – прошептала она. Её голос был тонок и дрожал, как паутинка на ветру. Когда она подняла руку, чтобы пожать Лизи ладонь, под рукавом её платья мелькнул свежий, лиловый синяк, который она тут же поспешно прикрыла.

– Добро пожаловать, – добавила Аннабель, почти виновато.

Когда кто-то шепчет «добро пожаловать» с дрожью, это не приветствие. Это – предупреждение.

В её взгляде Лизи увидела не просто тревогу, а немую, мучительную, отчаянную просьбу о соучастии.

Позже, в одиночестве, раскладывая свои немногие вещи, Лизи достала фотографию отца и спрятала её под подушку. Сердце болезненно сжалось. Теперь она понимала: он отправил её сюда не ради уроков этикета. Он пытался её спрятать. Но, кажется, отправил прямо в пасть к волку.

Ночь накрыла Сент-Агату, как тяжёлое, сырое покрывало. В коридоре раздались чьи-то шаги. Где-то далеко скрипнула дверь. Ветер выл за окнами, и в этом завывании слышалось что-то большее, чем просто непогода. Сжимая в руке медальон, который так заинтересовал мисс Грин, Лизи прошептала в темноту:

– Я буду сильной, мама. Я всё узнаю. Обещаю.

Она ещё не знала, что сила – это не упрямство и не смелость. Это умение идти вперёд, когда даже надежда отвернулась от тебя.

А за стенами её новой обители, за строгими молитвами и правилами, затаились чужие, голодные секреты. Пансион Сент-Агата ждал – не как дом, а как лабиринт, из которого, возможно, не было выхода.

Глава 4. Первые дни и наблюдения

Тяжёлая дубовая дверь класса математики скрипнула, когда Лизи переступила порог. Двадцать пар глаз одновременно повернулись в её сторону, и девочка ощутила, как кожа будто отозвалась на взгляд множества глаз – тонким, неприятным покалыванием, как от внезапного сквозняка.

Бывает, что взгляд чужих тяжелее удара. Когда на тебя смотрят двадцать человек – кажется, что ты уже вынесен на суд, и даже не знаешь, в чём твоя вина.

Ряды парт, выстроенные с хирургической точностью, были заполнены ученицами в одинаковых тусклых платьях с туго накрахмаленными белыми воротничками. Их спины были неестественно прямыми, словно к позвоночнику каждой была прикреплена невидимая стальная спица.

В этот момент ей показалось, будто она оказалась в театре марионеток, где все куклы уже заучили свои роли, а она – опоздавшая зрительница, которую внезапно вытолкнули на сцену без сценария. Даже воздух здесь казался плотным, как старый пергамент, на котором раз за разом переписывали одни и те же, не подлежащие изменению правила.

– Мисс Ватсон? – раздался холодный, стальной голос.

У доски стояла высокая женщина с заострённым, словно клюв хищной птицы, носом и тонкими, плотно сжатыми губами. Её тёмное платье, застёгнутое под самым горлом, казалось продолжением строгой атмосферы класса.

– Да, мэм, – ответила Лизи, стараясь, чтобы голос звучал уверенно, как будто высеченный из камня, как учил отец.

– Я мисс Блэкторн. Займите свободное место у окна, рядом с мисс Ли.

Лизи направилась к указанной парте, где сидела худенькая Аннабель. Та едва заметно подвинулась, освобождая место, и, прежде чем Лизи успела сесть, украдкой промокнула глаза кружевным платочком. Лизи опустилась на жесткую скамью, стараясь не выдать растерянности. Девочки вокруг снова обратились в каменные изваяния. Ни взгляда, ни вздоха. Беззвучие нарушал лишь скрип перьев по бумаге и лёгкий запах промокшей шерсти, мела и чего-то неуловимо сдержанного, как будто весь класс не решался дышать слишком громко.

На доске аккуратным почерком были выведены сложные уравнения, но Лизи не могла сосредоточиться на цифрах. Её внимание привлекла гнетущая тишина, которая не была умиротворяющей. Это была тишина подавленности.

Порой тишина бывает доброй, когда в ней можно спрятаться. Но эта тишина была как камень – её не спрячешь, она сама давит. Может, потому что здесь все привыкли молчать не из смирения, а из немоты.

Мисс Блэкторн начала урок, её голос звучал монотонно, словно мерный ход старинных часов. Лизи открыла тетрадь и сделала вид, что записывает, но краем глаза следила за соседкой. Аннабель постоянно теребила воротничок платья, будто он её душил, а когда мисс Блэкторн проходила мимо их парты, девочка вздрагивала так, словно ожидала удара.

Лизи почувствовала, как в груди сжалось что-то холодное. Она вспомнила, как однажды отец говорил ей, что самые страшные раны – не те, что на коже. «Есть взгляды, от которых хочется спрятаться сильнее, чем от кулака», – сказал он тогда, рассматривая какую-то газетную вырезку. Лизи вдруг подумала, что это место полно таких взглядов.

Временами в каждом закрытом мире есть своя королева. И чем безупречнее её фасад, тем глубже яд под ним.

В дальнем ряду сидела белокурая девушка, державшаяся особенно прямо. Её золотистые локоны были уложены в безупречную причёску, а на воротничке поблёскивала маленькая брошь в виде пчелы – единственное украшение, которое Лизи заметила среди пепельной униформы. Девушка поймала взгляд Лизи и едва заметно усмехнулась, отчего по спине пробежал неприятный холодок. Улыбка была без намёка на радость – скорее, она напоминала тонкую трещину на фарфоре: изящную, но предвещающую разрушение.

– Мисс Ватсон, – голос мисс Блэкторн прозвучал резко, как щелчок хлыста, – раз вы так внимательно изучаете убранство класса вместо доски, возможно, вам удастся решить это уравнение для нас?

Все взгляды снова устремились на Лизи. Щёки вспыхнули, а руки вдруг стали ледяными. Это была явная провокация, наказание за невнимательность. Она поднялась и подошла к доске. Пальцы дрожали, когда она взяла мел, но годы дополнительных занятий с отцом, который считал математику лучшей гимнастикой для ума, не прошли даром.

Она быстро решила задачу, стараясь не обращать внимания на пристальный взгляд учительницы. Она чувствовала, как внутри просыпается что-то упрямое. Она делала это не ради похвалы – ради собственного достоинства. И с каждой цифрой, выведенной на доске, она словно возвращала себе часть отнятой у неё опоры.

Случается, что неловкость не мешает быть решительным. Главное – не позволить ей сжать тебя до состояния немоты.

– Хм-м… – мисс Блэкторн поджала губы ещё сильнее. – Садитесь. В следующий раз я ожидаю большего внимания к уроку и меньшего… к внешним наблюдениям.

Вернувшись на место, Лизи заметила, как Аннабель украдкой показала ей большой палец, спрятав руку под партой. Это был первый дружелюбный жест, который она увидела в пансионе. Маленький знак – но в этой ледяной атмосфере он значил многое. Как огонёк свечи в тёмном подвале. Лизи сжала губы и, пусть незаметно для других, но кивнула в ответ.

Трагическая истина в том, что дружба начинается не с общих слов, а с общего напряжения. И это напряжение делает людей ближе, чем любая откровенность.

Глава 5. Огонь и туман

Рассвет едва просочился сквозь высокие окна, окрасив каменные плиты столовой в цвет старого олова. День начался не со звука, а с его отсутствия. Место Аннабель за столом пустовало. Но пустота была неправильной. Её кровать утром была не просто пуста – она была идеально, безукоризненно застелена, словно её хозяйка не просто ушла, а была стёрта, её следы аккуратно заметены. Эта стерильная аккуратность казалась зловещей.