Полная версия:

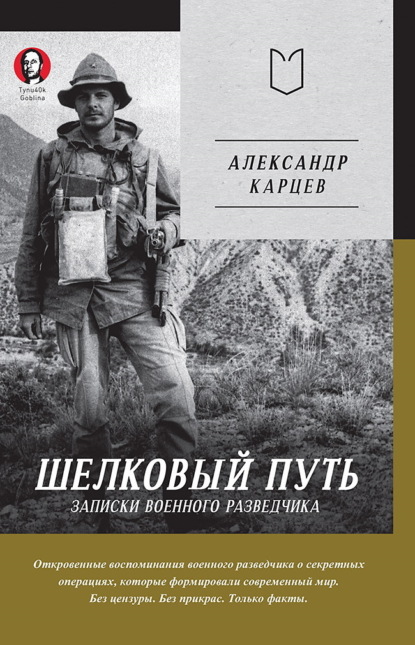

Шелковый путь. Записки военного разведчика

Александр Карцев

Шелковый путь. Записки военного разведчика

Посвящается Сергею Карпову

С завистью к его офицерской молодости. Солдату маршрута Кабул – Джабаль-Ус-Сирадж.

Серия «Тупичок Гоблина»

В книге возможны упоминания организаций, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации, таких как Meta Platforms Inc., Facebook, Instagram и др.

© ООО Издательство «Питер», 2025

© ООО «Лира», 2025

© Карцев А. И., 2014

© Фото автора на 4-й сторонке обложки: Михаил Михин, 2025

© Серия «Тупичок Гоблина», 2025

Партийное задание

Когда начальнику политотдела Московского ВОКУ полковнику Чемисову поставили задачу порекомендовать кого-нибудь из четверокурсников для службы в одной из организаций, он почему-то сразу подумал о курсанте Карпове из седьмой роты. И приказал своему помощнику принести из отдела кадров личное дело этого курсанта.

Читая его, Владимир Сергеевич убеждался, что не ошибся в своем выборе, Сергей Карпов подходил по всем параметрам: учился в спортивном взводе, был коммунистом, заместителем секретаря комитета ВЛКСМ батальона, Фрунзенским стипендиатом. В составе спортивного взвода занял первое место на первенстве Московского военного округа по военно-прикладному плаванию и второе место по марш-броску на десять километров с боевой стрельбой.

Вечера для молодоженов, которые они с сержантом Черниковым проводят в училище, наделали много шума не только среди московских красавиц, но и в политуправлении Московского военного округа. Толковая идея! Почему раньше об этом не додумались? И его предложение – привлекать старшекурсников к проведению занятий по начальной военной подготовке в подшефных школах – тоже вполне разумное. Хороший, инициативный из него офицер получится. К тому же он не только предлагает интересные идеи, но и успешно реализует их на деле.

В дверь постучали.

– Разрешите войти?

– Входите. – Владимир Сергеевич отложил личное дело в сторону и посмотрел на входящего в кабинет курсанта, словно пытался понять, не ошибся ли он в своем выборе. – Присаживайтесь!

«Нет, не ошибся», – удовлетворенно подумал он, а вслух произнес:

– Завтра в шестнадцать ноль-ноль вам нужно прибыть в издательство «Правда» вот по этому адресу и позвонить Александру Александровичу. – Полковник протянул небольшой лист бумаги с адресом и телефонным номером. – Вам сделают предложение по поводу вашей дальнейшей службы после окончания училища. Считайте это предложение партийным заданием. Увольнительную получите у ротного. Все понятно?

– Так точно, товарищ полковник. Разрешите идти?

– Идите!

Сказать, что я был в шоке, когда вышел из кабинета начальника политотдела, – значит ничего не сказать. Я с детства мечтал стать разведчиком, окончил среднюю школу без четверок, поступил в прославленное Московское высшее общевойсковое командное училище и четыре года учился на отлично для того, чтобы стать хорошим разведчиком. Но оказалось, что моей мечте не суждено сбыться. Перспектива после окончания училища продолжить службу в газете «Правда» меня совершенно не радовала. Но и отказаться от этого предложения я не мог, раз это было партийное задание. В общем, я был в печали и полной растерянности.

Почему-то вспомнилось, что отец был категорически против моего поступления в военное училище и вступления в партию. С училищем все понятно: когда я учился в десятом классе, в Афганистане уже два года шла война. Оба моих дедушки погибли в годы Великой Отечественной, и мои родители, пережившие все тяготы безотцовщины, почему-то были уверены: если я стану офицером, то непременно попаду в Афганистан и погибну. Или пропаду без вести. Как мой прадед – донской казак Данила Лаврович Паршин, отличившийся в Русско-японскую, а затем в Первую мировую и сгинувший в смуте Гражданской войны. Или мой дедушка Егор Петрович Карцев, бывший царский офицер-артиллерист, умерший от ран в годы Великой Отечественной.

Что же касается моего вступления в партию, отец всегда говорил, что в ней есть коммунисты и члены (после этого слова он всегда делал небольшую паузу) партии. Коммунисты – это те, кто в мирное время выполняют самые опасные и тяжелые задачи. А во время войны поднимают своих бойцов словами: «За мной в атаку, вперед!» Члены партии в мирное время говорят красивые и правильные слова, а в военное время поднимают бойцов в атаку словами: «В атаку вперед!» И чаще всего поднимают, сидя в тылу. В этом есть небольшая, но принципиальная разница.

По словам отца, после Великой Отечественной настоящих коммунистов в нашей стране осталось мало, а членов партии с каждым годом становится все больше и больше. Я же никогда не смогу быть членом партии, а всегда буду коммунистом. Как и мой дедушка, Иван Васильевич Чураков, коммунист-двадцатипятитысячник, первый председатель колхоза в селе Теплом, который вместе со своими братьями ушел в 1941 году добровольцем на фронт, погиб в боях под Ржевом и 65 лет числился пропавшим без вести. Потому что я – копия моих дедов и прадеда. Так что, по мнению отца, шансов уцелеть на войне у меня нет.

Я же был почему-то уверен, что обязательно уцелею на войне. Быстренько отслужу положенные двадцать лет, выйду в запас, получу земельный участок в двадцать пять соток, построю дом, женюсь, буду воспитывать детей и внуков, жить долго и счастливо. А мои родители всегда будут гордиться мною и понимать, что они были не правы.

На следующий день я приехал на улицу Правды, д. 24. Мы встретились с Александром Александровичем, поднялись на этаж, на котором висела табличка «Агитатор. Журнал ЦК КПСС», прошли в один из кабинетов, на котором не было никаких табличек. Александр Александрович был краток и задал мне лишь один вопрос: как я смотрю на то, чтобы после окончания училища продолжить свою службу в разведке.

Мое сердце готово было выскочить из груди от этого вопроса. Но я нашел в себе силы не прыгать от радости, а просто ответил:

– Положительно.

На оформление необходимых документов и выбор моего нового «имени» ушло совсем немного времени. После этого мы прошли в соседнее помещение, в котором художник Михаил Емельянович Кузнецов начал рисовать мой портрет. Я почему-то был уверен, что меня будут фотографировать для личного дела. Но портрет, да еще и написанный не масляными, а акварельными красками, показался мне явным авангардизмом.

Через несколько дней я уехал на войсковую стажировку в Калининград. Кроме практики в должности командира взвода, на этой стажировке я собирал и материалы для своего реферата по военной истории «Тактика действий штурмовых отрядов в боях за Кёнигсберг». И в этом мне очень помогли студенты и преподаватели Калининградского государственного университета. Они же предложили мне в моем первом лейтенантском отпуске принять участие в их ежегодной экспедиции, цель которой – проверка состояния памятников архитектуры, расположенных в Калининградской области и в Литве.

Месяц спустя я вернулся в Москву. На стажировке у меня возникла конфликтная ситуация с одним из проверяющих, после которой я уже больше не хотел становиться офицером и даже разведчиком. И принял решение уйти из училища. В принципе, ничего страшного в этом не было. Занятия в «Правде» еще даже не начались, мне легко могли найти замену и подготовить вместо меня любого другого. Сан Саныч с первого взгляда догадался, что что-то произошло.

– Рассказывай!

Я рассказал все, без утайки. Сказал, что разведчик из меня не получится.

– Сережа, дураков везде хватает. И в армии тоже. Мы не ради них служим. Так что забудь об этом проверяющем. Тебе предстоит участвовать в операции, которая спасет многие жизни. А каждый спасенный тобою человек – это чей-то сын, муж, отец. Это важнее любых обид.

Я не был уверен, что у меня получится забыть о произошедшем, но, чтобы сменить тему разговора, рассказал Сан Санычу о том, что мне предложили поучаствовать в экспедиции. Он горячо поддержал эту идею:

– Архитектура – интереснейшее искусство не только проектирования и строительства зданий и сооружений, но и их эффективного уничтожения, если в том возникнет необходимость. Думаю, на занятиях по военно-инженерной подготовке вам это уже объяснили. Но в экспедиции обращай внимание не только на «болевые точки» замков и крепостей, а в первую очередь на геометрию защитных сооружений – пытайся понять, в чем был замысел древних зодчих и как это работало.

Сан Саныч убедил меня остаться, но первые занятия проходили как в тумане. Поначалу было трудно сосредоточиться. Но постепенно я начал втягиваться в учебный процесс.

В феврале вышел из печати журнал «Агитатор» с моим портретом и моей статьей о нашем училище. По логике вещей разведчики должны быть скромными и неприметными. На вопрос, для чего нужно меня «засвечивать», Александр Александрович ответил иносказательно, что темней всего под фонарем. И попросил посмотреть тираж этого журнала.

– Один миллион пятьсот пятьдесят девять тысяч экземпляров.

– Умножь это число хотя бы на два – это более трех миллионов человек, готовых тебе помочь, если у тебя возникнет в том необходимость. Но главное, о помощи никого не нужно будет просить, тебе будут ее предлагать сами. Это гораздо удобнее. Вскоре ты начнешь получать письма от читателей этого журнала, заведи себе записную книжку, в которую записывай их адреса. И размещай их в алфавитном порядке не по фамилиям или именам, а по странам и городам.

И действительно, уже через несколько дней я начал ежедневно получать множество писем с предложениями приехать в гости, познакомиться поближе – практически из всех городов Советского Союза и многих стран Варшавского договора. А авторы этих писем на долгие годы стали моими хорошими друзьями и товарищами, которые не раз выручали меня в трудные минуты.

Весь последний семестр, два раза в неделю, под видом общественной работы я приезжал в издательство «Правда». Формально я выезжал из училища проверять занятия по начальной военной подготовке, которые по моей инициативе проводили наши старшекурсники в подшефных школах. Но проверять тех, кто проводил занятия на самом высоком уровне, смысла не было. А вот использовать это время для решения других, более важных задач было вполне разумно.

Почему-то я был уверен, что меня, как и всех приличных разведчиков, будут учить стрельбе по-македонски, с двух рук, прыжкам с парашютом и использованию азбуки Морзе. Но вместо этого мне пришлось изучать фарси и историю Афганистана, традиции и обычаи афганского народа, труды древнекитайских мудрецов, основы организации национально-освободительного движения в зарубежных странах и ряд специальных предметов. А главный упор почему-то был сделан на военно-медицинскую подготовку и совершенно неожиданно для меня – на занятия по массажу.

В училище я занимался на курсах военных переводчиков. Нас заставляли зубрить слова и фразы, требующиеся для допроса военнопленных. Методика изучения фарси была немного иной – в первую очередь нужно было запоминать слова, необходимые в быту и при общении. И если тебе было что-то нужно, ты мог это попросить, но на фарси. Ежедневно надо было запомнить несколько новых слов. Это оказалось совсем не трудно, и за полгода мой словарный запас заметно вырос.

На занятиях довольно сложным для меня, с моей травмой позвоночника, было научиться длительное время сидеть на полу, скрестив ноги (оказалось, что в подготовке разведчиков не бывает мелочей, и позднее эти навыки помогали мне успешно проводить переговоры с афганцами). Занятия проводились по методу «лекции-провокации», когда преподаватели умышленно закладывали в учебный материал одну или две ошибки, которые я должен был обнаружить в ходе самоподготовки. Но сложнее всего оказалось работать с материалом, когда ошибок в нем не было, а я их искал.

По словам Сан Саныча, многие из моих преподавателей были обычными журналистами-международниками. Думаю, это было правдой. Точнее, одной из их многочисленных профессий могла быть и такая. Нетрудно было догадаться, что некоторые из них работали в Афганистане еще при Нур Мухаммеде Тараки, но явно не журналистами. Они рассказывали забавные истории о своих афганских похождениях и об обычаях, чудом сохранившихся в горных кишлаках. Таких как «хлебное» братство, которое дороже кровного. По их словам, если кто-то разделил с тобой лепешку, ты становился его «хлебным» братом. Но, чтобы я не строил ненужных иллюзий, меня сразу же успокоили, что обычай этот почти утрачен. И если уж кровные братья иногда могли что-то не поделить между собой, то и «хлебный» брат мог не задумываясь выстрелить в спину.

Нас не представляли друг другу, для занятий это было не обязательно. Но с двумя из преподавателей я уже встречался ранее. Первый был профессором-историком, вместе с которым пару месяцев назад мы работали в издательстве «Известия», во время подготовки материалов к 40-летию Победы. А второй проводил занятия на слете отличников московских вузов в Академии общественных наук при ЦК КПСС, на которых мне довелось присутствовать. Нетрудно было догадаться: чтобы я попал на занятия в «Правду», понадобилась не только рекомендация начальника политотдела нашего училища, но и их рекомендации. Когда я поинтересовался у Сан Саныча, так ли это, он улыбнулся и ответил вопросом на вопрос:

– Ты помнишь, сколько глаз было у циклопа?

– Один, – не задумываясь ответил я.

– На самом деле в древнегреческой мифологии у циклопов были один или три глаза. Обычные люди уверены, что им достаточно и одной точки зрения. Разведчики же должны использовать информацию, полученную из разных, не связанных друг с другом источников. Поэтому мы не одноглазые, а трехглазые циклопы. И не случайно именно три точки опоры определяют устойчивое положение в пространстве.

То, что меня готовят к Афганистану, не было секретом. Но уровень информации, которую мне приходилось изучать, явно превышал тот, который мог мне понадобиться в ближайшее время. И, похоже, был рассчитан на вырост. Но все оказалось гораздо проще. Сан Саныч уже рассказывал мне о главном жизненном принципе Рихарда Зорге, но теперь он озвучил и его девиз: «Чтобы узнать больше, нужно знать больше других. Нужно стать интересным для тех, кто тебя интересует».

– Это основа подготовки разведчиков. Так что твои главные задачи на ближайшее время – многому научиться и стать интересным для тех, кто нас интересует.

На одном из занятий Сан Саныч познакомил меня со своим другом и моим однофамильцем Героем Советского Союза Владимиром Васильевичем Карповым. Во время войны он был войсковым разведчиком, после ее окончания стал известным писателем. Его книга «Взять живым!» была одной из моих любимых. А слова Владимира Васильевича, сказанные им на этой встрече, о том, что самой страшной проблемой на фронте для наших разведчиков были противопехотные мины (не только немецкие, но и наши), запомнились мне на всю жизнь.

Вскоре Сан Саныч подарил мне книгу афганских сказок и легенд. По его словам, в сказках хранится душа и ключ к пониманию любого народа. И из сказок можно узнать о народе, его обычаях и традициях гораздо больше, чем из любых справочников по этнографии.

Постепенно я втягивался в занятия по разведподготовке, но, помимо этого, мне нужно было готовиться к училищным занятиям и выпускным экзаменам. Время для этого было только ночью. От постоянного недосыпа я начинал превращаться в лунатика. Хотя, что такое настоящий недосып, я узнаю позднее, уже на войне.

И одновременно с этим на меня посыпались неприятности как из рога изобилия. Мой лучший друг по училищу и секретарь комитета комсомола нашего курса Володя Черников откуда-то узнал, что в последнее время я не ездил в подшефные школы, а пропадал невесть где. Володя сказал, что он больше не считает меня своим другом.

Сан Саныч говорил, что учить «легенду» о своем «прошлом» мне не придется. Ведь любую «легенду» профессионалы расколют на раз. Потому идея совмещать учебу в училище с занятиями по разведподготовке была правильной. Ведь если враги захватят меня в плен и будут спрашивать, чем я занимался с августа 1981-го по июнь 1985 года, можно будет честно признаться, что учился в военном училище. Это будет правдой. Одной только правдой, но не всей правдой. Все остальное можно будет списать на склероз.

Но оказалось, что идея «говорить не всю правду» могла ввести в заблуждение только врагов, а не друзей. Было очень горько слышать эти слова от Володи, но я ничего не мог сказать ему в ответ.

Перед выпускными экзаменами ко мне подошли двое ребят из моего взвода, сказали, что в последнее время я слишком отдалился от своих товарищей. И они не хотят, чтобы я присутствовал в ресторане, в котором мы планировали отметить свой выпуск из училища. Эта новость оказалась неожиданной, ведь у меня всегда были хорошие отношения с моими товарищами. Хотя последние полгода я действительно немного от них отдалился. Не по своей вине.

А на государственных экзаменах я получил две четверки: по огневой подготовке и по эксплуатации боевых машин. Это тоже стало для меня неожиданностью. Ведь за все четыре года учебы у меня была только одна четверка – по «Технологии металлов», которую я знал гораздо лучше, чем наша новенькая преподавательница, только что окончившая институт. Два года был Фрунзенским стипендиатом, к тому же точно знал, что ответил на билеты государственных экзаменов на отлично. Но в результате остался без красного диплома. Хотя о нем я как-то и не думал, но красный диплом давал возможность выбора места дальнейшей службы и поступления в академию без вступительных экзаменов.

Много лет спустя Сан Саныч извинится за эти две четверки. Скажет, что он не сомневался во мне, но наверху решили подстраховаться, чтобы я не передумал ехать в Афганистан. И попросили поставить мне четверку за один из госов (даже с одной четверкой, полученной на госах, красный диплом уже не полагался). А в академию, скажет Сан Саныч, я бы в любом случае успешно сдал вступительные экзамены. Если бы захотел.

Никогда не думал, что служба в разведке окажется такой тяжелой – особенно в моральном плане. Хотя самой службы еще и не было! А мне предстояло как-то сказать родителям о своей командировке в Афганистан. Надо было что-то придумывать, ведь они боялись этого больше всего.

Чтобы как-то отвлечь меня от этих невеселых мыслей, Сан Саныч рассказал мне забавную историю о том, как он получил назначение на руководящую должность в Военном отделе ЦК КПСС. По роду деятельности ему предстояло много общаться с представителями зарубежных стран, которые обращались к руководству нашей страны с различными просьбами.

Во многих странах принято делать подарки перед тем, как озвучивать подобные просьбы, сказал ему руководитель Военного отдела. И просителям будет гораздо проще в выборе подарков, если они будут знать, чем вы увлекаетесь, какое у вас хобби. Возможно, вы коллекционируете картины, марки, холодное оружие или борзых щенков?

– А деньги?

– Деньги – это взятка, уголовно наказуемое деяние.

– А если старые деньги, уже вышедшие из оборота?

– Нумизматика? Это можно!

Так Сан Саныч за очень короткое время стал одним из самых известных нумизматов в СССР. А среди его близких знакомых оказались нумизматы со всего мира, очень влиятельные и серьезные люди.

Вскоре я узнал, что мне предстоит встретиться в Афганистане с другом Сан Саныча – бывшим преподавателем Кабульского политехнического института, который проходил в наших документах под псевдонимом Судья (Кази на фарси). Наладить с ним контакт и, по возможности, стать его учеником.

Батальон резерва

Мне повезло: во время моего выпуска из училища я разминулся со своими родителями и родственниками, приехавшими на Красную площадь. Так что в училище за распределением поехал один. Благодаря этому они не увидели мой отпускной билет, в котором было написано, что после окончания отпуска я должен прибыть в штаб Туркестанского военного округа. А в открепительном талоне к партбилету – запись о необходимости встать на учет в партийном отделе 40-й общевойсковой армии.

Врать я никогда не умел, но и сказать родителям правду не мог. Понимая, что правда их просто убьет. Поэтому сказал, что получил направление в Южную группу войск, намекая на Венгрию. Первые дни родители усиленно делали вид, что поверили мне. Хотя отец всегда знал, куда я поеду после окончания училища. А маме это подсказало ее материнское сердце. И я часто слышал, как она плакала по ночам.

Отец настаивал, чтобы я непременно женился в этом отпуске. Это было логично: если меня убьют, после меня останутся мои дети. Но, видимо, к своим двадцати годам я был слишком мал для понимания этого. И у меня еще не было девушки. Отец был уверен, что выпускнику Московского высшего общевойскового командного училища достаточно одной недели, чтобы жениться. Один день – познакомиться с красивой девушкой, три дня, чтобы она в него влюбилась, и три дня для того, чтобы расписаться (в связи с войной в Афганистане срок между подачей заявления и росписью в ЗАГСе был сокращен для офицеров до трех дней). И у меня еще оставалось около трех недель для того, чтобы плодиться и размножаться. Но я считал, что это нечестно. И будет правильно, если я сначала вернусь с войны, а уже потом начну заниматься всеми этими важными и нужными делами.

А пока я нашел одно из многочисленных писем, полученных мною от читателей журнала «Агитатор», и написал в ответ, что в ближайшее время непременно воспользуюсь приглашением и прилечу в гости. В город Ташкент.

Сан Саныч был прав, говоря, что мне не придется никого просить о помощи, ее будут предлагать. И вместо того, чтобы прилететь в незнакомый город, искать гостиницу и штаб округа, я всего лишь прилетел в аэропорт, где меня встречали очаровательная девушка по имени Марина и ее отец, который отвез нас на своей машине к ним домой. Это оказалось гораздо удобнее, чем одному скитаться по незнакомому городу с огромным чемоданом «смерть носильщика». Такие чемоданы с формой были у всех выпускников военных училищ. Хорошо еще, что второй такой же чемодан с зимней формой я оставил дома.

С детства я помнил фильм «Ташкент – город хлебный». В первый же вечер выяснилось, что он не только хлебный, но и очень гостеприимный. Марина была художником. Поэтому сутки с небольшим, проведенные мною в Ташкенте, превратились в калейдоскоп беспрестанных встреч с ее друзьями-художниками, посещение их выставок и мастерских. И в увлекательные экскурсии по замечательному и очень красивому городу.

Из нашего выпуска распределение в ТуркВО получили тридцать человек. Десять из них остались служить в военных частях округа, а двадцать молодых лейтенантов, и я в том числе, получили загранпаспорта для убытия в Афганистан. Мои товарищи Игорь Гук, Олег Якута и Игорь Овсянников решили лететь в Афганистан сразу. Остальные были направлены в поселок Азадбаш, находившийся в пригороде Чирчика, примерно в тридцати километрах от Ташкента. Отец Марины отвез меня и мой огромный чемодан на своей машине туда менее чем за час. На общественном транспорте эта дорога заняла бы у меня гораздо больше времени и сил.

Целый год я проходил дополнительную подготовку в 197-м отдельном батальоне резерва офицерского состава: акклиматизацию, горную, минно-взрывную подготовку, огневую подготовку на горном стрельбище, учился вождению боевой техники на горном танкодроме. Но кроме этого, почти два месяца исполнял обязанности помощника начальника оперативного отделения дивизии в поселке Азадбаш и один месяц – начальника разведки полка (во время развертывания, учений, боевых стрельб и выполнения учебно-боевых задач в Каракумах в январе 1986 года), выезжал с проверкой разведбата в Кушку.

Если поначалу наш батальон формировался из молодых лейтенантов, только что окончивших военные училища, то после того, как осенью 1985 года нас перевели из Азадбаша в Келяту, стали появляться и офицеры в более высоких званиях – старшие лейтенанты и капитаны, успевшие уже послужить в войсках. Ходили мы в солдатской форме, но подпоясанные офицерскими ремнями и с кокардами на панамах. Вместе с моим другом Володей Ивановым по выходным бегали купаться в бахарденском подземном озере Ков-ата («Отец пещер» на туркменском), находившемся километрах в двадцати от нашего учебного центра. Или вместе с выпускником ЛенВОКУ Игорем Дорогановым ездили прогуляться в Ашхабад.

Во время одной из таких поездок я навестил своего друга по училищу Сергея Андреева, который служил в Ашхабаде. Передал ему стопку почтовых конвертов, на которых подписал почтовый адрес своих родителей, а в качестве обратного адреса указал его ашхабадский адрес. Договорились, когда я попаду в Афганистан, буду отправлять письма родителям на его адрес. Он будет перекладывать их в эти конверты и отправлять. А письма от моих родителей будет пересылать на мою полевую почту. По моему разумению, такая небольшая военная хитрость позволила бы скрыть от моих родителей то, что я уже нахожусь в Афганистане. Чтобы они узнали об этом как можно позже.