Полная версия

Полная версияШелопут и прочее

Мне кажется, в таких случаях это идет от предельной целеустремленности, внутренней потребности скорее наверстать потерянное, пропущенное, доказать самому себе и миру свою высокую самоценность, короче, бежать впереди себя самого. А это в конечном счете тоже несвобода. Уже не от алкоголя, а от его тени, фантома.

Он позвонил мне через несколько лет, когда я работал в «Огоньке». До меня доходили слухи, что он устроился в штат помощников одного из высокопоставленных бонз страны Советов. Я сходу задал ничего не значащий дежурный вопрос типа: как живется на новом поприще?

– Ах, Александр Сергеевич, если бы вы мне позвонили спустя столько времени, то я бы первым делом спросил: а могу ли я в чем-то вам помочь?

Мне бы взять и отозваться: так чем вы мне можете помочь? Но я всегда был (да и сейчас тоже) силен «остроумием на лестнице», отсутствием находчивости. И поэтому ответил:

– Прошу прощения. Чем я могу вам помочь?

– Уже ничем. Но если бы раньше…

В России, правопреемнице СССР, он был уже в окружении одного из самых первых лиц государства. Предельная целеустремленность преобразовавшегося алкоголика сработала образцово. Как можно не уважать такого человека?

Но мне гораздо милее другой тип «завязавшего».

…У него дома всегда стоит большой пузырь преотличнейшего виски. Который можно увидеть на обеденном столе и через полгода, а то и через год. Все зависит от числа побывавших у него гостей и от их расположения к ароматному шотландскому (ирландскому, американскому) напитку. Он предложит вам его. Сам же обойдется капельной, аптечной дозой, добавленной в кофе. Или удивит не знающих его людей особым шиком пития: долгим перекатыванием во рту маленького глотка – как при полоскании содой больного горла. «Попробуй, – посоветует он. – Этого вполне хватает для отличного состояния духа».

Нет, он не обнаруживал себя под забором. Просто однажды чуть не отдал богу душу от какого-то воспалительного заболевания печени. Щедро наделенному (как Ломоносовский «кузнечик дорогой») многими природными дарами жизнелюбу, ему, видимо, на весь оставшийся век хватило леденящего ощущения… глупого ухода.

Он не давал обетов, не начинал жизнь заново, продолжал существовать все в той же, однако несколько похуже – с исключением из нее любезного зелья… Но жить! При этом не стараясь ничего вычеркивать – ни друзей, ни привычек (кроме одной) из прошлого. И, мне кажется, счастлив.

Но таких – раз-два и обчелся. Большинство же подверженных алкогольной зависимости людей ведут в чем-то однотипное существование, связанное, как у козы на привязи, с привычной реакцией нервных клеток на этиловый спирт, с приучившейся к ней плотью и кровью. В принципе она одна и та же что у подзаборного пьянчуги, что у английского лорда или лауреата Нобелевской премии.

Вот, к примеру, как раз лорд, бывший муж известной журналистки Маши Слоним. «Кто же знал, что, оказавшись в Англии, я выйду замуж за алкоголика? – вспоминает она. – Была проблема. Время от времени он считал, что он Иисус Христос. Это усугубляло ситуацию. Он был талантливым. Он любил русскую литературу. И в меня влюбился, потому что в тот момент читал «Войну и мир». Я ему представлялась Наташей. Я с ним прожила 11 интересных лет в его поместье. Тонкий, умный, красивый. Он ходил в бриджах, с бородкой. Невероятный. Умер, запив бутылкой коньяка какие-то таблетки».

Касаемо нобелевских лауреатов, вообще людей интеллектуального, творческого труда… Я заметил, в биографических материалах об известных людях выработался такой стыдливый словесный эвфемизм: «К сожалению, он не избежал распространенной в России болезни…» (Вариант: «Одно вредное российское пристрастие»). Но эти выражения, поверьте мне, не более чем проявление посконной (она же кондовая) глуповатой веры, что любезное отечество наше должно быть непременно во всем и всегда впереди.

Многие достойные люди, по-видимому, гордятся таким романтически-патриотическим «национальным» превосходством. «Водка – белая магия русского мужика; ее он решительно предпочитает черной магии – женскому полу. Дамский угодник, любовник перенимает черты иноземца, немца (чорт у Гоголя), француза, еврея. Мы же, русские, за бутылку очищенной отдадим любую красавицу (Стенька Разин)». Это написал умнейший (во всех других случаях) русский мужик Андрей Синявский. Впрочем, может, это ирония?.. Слава богу, такие «мудрости», мягко говоря, не коррелируют с фактическим состоянием дел. Немцы, французы и многие другие любят пить (и статистика подтверждает) ничуть не меньше нас, грешных. А воспетый в фольклоре идиотический поступок Степана Тимофеевича Разина характеризует не русский национальный характер, а, как дано понять во всем известной песне, дикарские нравы донского казачества семнадцатого века. К двадцатому столетию они кое в чем видоизменились (Григорий Мелехов).

А если всерьез, то великих, прославленных и просто знаменитых деятелей, отмеченных знаком спиртной зависимости, ни в Европе, ни в Америке никак не меньше. Читая в разное время про них, я краем памяти примечал соответствующие обстоятельства. И мог бы подобрать немало биографий общепризнанно великих судеб, неразрывно связанных с хмельным пристрастием.

Но не хочется.

Приведу лишь несколько штрихов жизни ныне мало кому известного Александра Павловича Чехова, старшего брата нашего любимого классика.

Он был незауряден. Учился в Московском университете на физико-математическом факультете. Закончил два его отделения. Александру Павловичу довелось руководить первым литературным опытом младшего брата. Будучи студентом, начал печататься в юмористических журналах и мелких газетах; содействовал в то время Антону в публикации первых сочинений. С 1886 года сотрудничал в газете «Новое время» (его туда устроил Антон Павлович); редактировал журналы «Слепец», «Пожарный», «Вестник Российского общества покровительства животным». Был энциклопедически образованным человеком, знал шесть языков; писал рассказы, повести, очерки, публицистические статьи, репортажи, научно-популярные брошюры, мемуары.

Все, что будет далее рассказано о нем, взято из книги Дональда Рейфилда «Жизнь Антона Чехова». Это замечательный и увлекательный труд. Профессору Лондонского университета удалось избежать обычного порока чуть ли не всех жизнеописаний – авторской «концепции». Сплошной фактаж.

Рассказывая о семействе Чеховых, Рейфилд, имея в виду знаменитую максиму о выдавливании из себя раба, пишет: «Однако рабская кровь все еще текла в жилах братьев Чеховых. Александр был невольником «Нового времени», Ваня привязан к своему учительскому месту, Миша, кончавший университет, собирался надеть на себя хомут податного инспектора, Коля впал в полную зависимость от наркотиков и алкоголя. Свободу обрел, похоже, лишь Антон». Может быть, и справедлив попрек биографа в прикипании Александра к «Новому времени». Я же выписал из «Жизни Антона Чехова» цитаты, характеризующие старшего брата именно как человека-алкоголика – и в положительных, и в негативных проявлениях.

«Александр целиком и полностью отдал себя на милость Суворину. Тот взял его к себе редактором и репортером, а затем подыскал ему еще одно редакторское место в журнале «Русское судоходство». Оттуда он вскоре был уволен, однако у Суворина он получал достаточно, чтобы к Рождеству привезти из Тулы свою семью. В Петербурге Александр стал для Антона литературным агентом – собирал по редакциям его гонорары, а заодно и сплетни. Лелеял он также мечту пробиться в редакторы «Нового времени». …Но у Суворина на этот счет были свои соображения, и Александр остался у него в поденщиках».

Из письма Антону.

«Ты пишешь, что ты одинок, говорить тебе не с кем, писать некому. <…> Глубоко тебе в этом сочувствую всем сердцем, всею душою, ибо и я не счастливее тебя. <…> Непонятно мне одно в твоем письме: плач о том, что ты слышишь и читаешь ложь и ложь, мелкую, но непрерывную. Непонятно именно то, что она тебя оскорбляет и доводит до нравственной рвоты от пресыщения пошлостью. Ты – бесспорно умный и честный человек, неужели ты не прозрел, что в наш век лжет всё <…> Поставь себе клизму мужества и стань выше (хотя бы на стуло) этих мелочей».

Следующие фрагменты относятся к 1888 году: выход повести Чехова «Степь»; болезнь и смерть Анны, жены Александра.

«По словам Александра, «первым прочел Суворин и забыл выпить чашку чаю. При мне Анна Ивановна меняла ее три раза. Увлекся старичина». От брата узнал Антон и мнение Буренина: «Такие описания степи, как твое, он читал только у Гоголя и Толстого. Гроза, собиравшаяся, но не разразившаяся, – верх совершенства. Лица – кроме жидов – как живые. Но ты не умеешь еще писать повестей <…> твоя «Степь» есть начало или, вернее, пролог большой вещи, которую ты пишешь».

«…Антон побывал и у брата Александра, удивившись тому, что тот трезв, а дети умыты и накормлены».

«28 мая 1888. «Сегодня в 4 ч. 15 м. дня Анна скончалась. …После похорон я немедленно отвезу к тетке в Москву детей, а сам приеду к тебе в Сумы. Тогда переговорим обо всем. А теперь пока – будь здоров! Поклоны. Твой А. Чехов».

«В чеховскую семью вернулась Наталья Гольден, старая пассия Антона… Об этом несколько заносчиво Александр писал 24 октября Антону: «За ребятишками ходит Наталья Александровна Гольден в качестве бонны. Она живет у меня, заведывает хозяйством, хлопочет о ребятах и меня самого держит в струне. А если иногда и прорывается в конкубинат (внебрачное сожительство. – А. Щ.), так это – не твое дело».

Антон получил письмо и от самой Натальи…

Антон не ответил на эти откровения и ограничился лишь тем, что сообщил на латыни о смерти гончей Корбо, походя обозвав Александра ослом. Смерть старого пса на какой-то миг сблизила братьев больше, чем перешедшая из рук в руки Наталья Гольден. Александр признался в том, что утаивал часть Антоновых гонораров в «Новом времени». От имени своей собаки Гершки он откликнулся написанным на латыни соболезнованием».

«Александр, приехав в Москву, оставил малолетних сыновей на тетю Феничку. …Александр наконец появился на Луке (летняя дача Антона Чехова на Украине. – А. Щ.) и принялся пить и буянить. В летнем саду в Сумах он влез на сцену и вмешался в выступления фокусника и гипнотизера – публика смеялась, но Антону с дамами пришлось от стыда покинуть театр. Затем Александр попросил в письме руки Елены Линтваревой, полагая, что, отчаявшись выйти замуж, она согласится на вдовца-алкоголика с двумя отстающими в развитии детьми. Антон это письмо разорвал. Александр рассердился и в два часа ночи ушел из Луки на станцию. В Москве он набросился на тетю Феничку, обвиняя ее в том, что она отравила детей, а потом уехал с ними в Петербург. Пока его не было, квартиру обобрала до нитки уволенная прислуга. Александр впал в запой. Пройдет какое-то время, и мальчиков вызволят из Петербурга и снова отправят в Москву к тете Феничке».

«Непростым для него (Антона. – А. Щ.) оказался визит к Александру. Нельзя сказать, что он испытывал ревность, – фигура Натальи Гольден утратила былую стройность, а черные кудри спрятались под косынкой – и все-таки видеть, как пьяный брат самым непотребным образом изводит его старую любовь, было выше его сил (против подобного обращения с Анной Сокольниковой [первой жены Александра. – А. Щ.] Чехов особенно не возражал). Антон пришел в ярость, разругался с Александром, а уйдя от него, с горя напился. Суворину пришлось довести его до кровати.

Его все еще тяготило впечатление, которое осталось у него после визита к брату Александру. Второго января он высказал ему все начистоту: «В первое же мое посещение меня оторвало от тебя твое ужасное, ни с чем не сообразное обращение с Натальей Александровной и кухаркой. <…> Постоянные ругательства самого низменного сорта, возвышение голоса, попреки, капризы за завтраком и обедом, вечные жалобы на жизнь каторжную и труд анафемский – разве это не есть выражение грубого деспотизма? Как бы ничтожна и виновата ни была женщина, как бы близко она ни стояла к тебе, ты не имеешь права сидеть в ее присутствии без штанов, быть в ее присутствии пьяным, говорить словеса, которых не говорят даже фабричные, когда видят около себя женщин.<…> Ни один порядочный муж или любовник не позволит себе говорить с женщиной о сцанье, о бумажке, грубо, анекдота ради иронизировать постельные отношения, ковырять словесно в ее половых органах… Это развращает женщину и отдаляет ее от Бога, в которого она верит. Человек, уважающий женщину, воспитанный и любящий, не позволит себе показаться горничной без штанов, кричать во все горло: „Катька, подай урыльник!" <…> Между женщиной, которая спит на чистой простыне, и тою, которая дрыхнет на грязной и весело хохочет, когда ее любовник пердит, такая же разница, как между гостиной и кабаком. Дети святы и чисты. <…> Нельзя безнаказанно похабничать в их присутствии, оскорблять прислугу или говорить со злобой Наталье Александровне: „Убирайся ты от меня ко всем чертям! Я тебя не держу!“»

После этого сурового нагоняя верховенство в семье перешло к Наталье. Александр продолжал пить, квартира была в запустении, дети заброшены, но больше пьяных оскорблений она от него не слышала. В глазах Натальи Антон стал ее спасителем».

«Александр… настоял на своем приезде на Луку. Причину он выдвинул в письме к Суворину настолько странную, что тот переслал его Антону. Впредь термином «амбулаторный тиф» Антон стал называть братовы приступы запоя: «Я прикован к постели. Был у меня тиф амбулаторный. Я мог в это время ходить, быть на событиях и пожарах и давать сведения в газету. Теперь же, по словам доктора, у меня рецидив». Под поездку на юг, которую ему посоветовали врачи, Александр выпросил у Суворина двухмесячный аванс.

Пятнадцатого июня в два часа пополудни Александр появился на Луке с двумя сыновьями и Натальей, и на какой-то час все пятеро братьев Чеховых собрались вместе. Проведя два месяца в изматывающих дежурствах у Колиной постели, Антон решил, что с него достаточно. Через час после приезда старшего брата, взяв с собой Ваню, Свободина и Георгия Линтварева, он отправился за полтораста верст в Полтавскую губернию в гости к Смагину. …Александр в одиночку ухаживал за Колей последние две ночи его жизни. Антон оставил кое-какие лекарства, но среди них не обнаружилось морфия…

В длинном письме к Павлу Егоровичу [отцу. – А. Щ.] (которого в то лето на Луку не позвали) Александр дал понять, что в критические минуты он способен оказаться на высоте…»

«Амбулаторный тиф»… Из знакомых мне подверженных этому злу личностей есть два (а вообще-то три) очень близких моей душе человека. Время от времени каждый из них исчезает из моего пространства и времени. Как поется в песне, «и писем не напишет, и вряд ли позвонит». Звонить к ним или писать тоже без пользы. Надо ждать. Сколько – неизвестно.

Но приходит час – и откуда-то из очень далекого далека приходит очень-очень слабое, почти неслышное, надтреснутое:

– Слушай, я тут заболел, долго отлеживался, поэтому и не звонил…

Я не спрашиваю названия болезни. И он не говорит. Мы никогда не говорим об этом. Я и так знаю. И он знает, что я знаю.

– Ну, старичок, держись. Поберегись осложнений.

– Не волнуйся! Мы же опытные пациенты.

– Ну, что ты. По сравнению с тобой – я мальчишка!

Шутка, понятно, взывает к смеху, но я, слыша, как истончается, сходит на нет и без того придавленный голос, понимаю: видимо, это его первый после забытья звонок, и ни к чему большему мой друг, как полностью разрядившийся мобильник, пока не способен. Спасибо за звонок. Главное: жив!

Знай мы переписку Чехова поосновательней, могли бы вместо взаимного умолчания воспользоваться изящным термином: «амбулаторный тиф».

«…В тот год Антон, слабея здоровьем, воскресил в душе теплые чувства к старшему брату.

Антон решил возобновить шутливую пикировку с братом Александром. Ему он писал на языке, который для Ольги был недоступен: «Quousque tandem taces? Quousque tandem, frater, abut ere patientia nostra? Sum in Jalta. Scribendum est» («Доколе, наконец, будешь молчать? Доколе, наконец, брат, злоупотреблять нашим терпением? Я в Ялте. Писать надо». – Лат.). Александр ответил незамедлительно, и в тоне его письма, написанного по-латыни и по-гречески, прозвучали былые теплота и грубоватая откровенность, которые за последние годы, казалось, ушли из отношений между братьями. Александр вступился за горничную Ольги, вечно беременную Машу Шакину: «Сама она и чрево ее висят на волоске и могут быть изгнаны Ольгой Леонардовной за злоупотребление кактусом с женатым человеком, мне неизвестным <…> Позволь по этому поводу войти с ходатайством к моей милой belle-soeur (невестке. – Фр.): не простит ли она виновную? <…> Не забывай, что женская сорочка есть занавес перед входом в общественное собрание, куда допускаются одни только члены с обязательством во время пребывания в нем стоять».

«В марте в Ялту на целый месяц приехал Александр, предчувствуя, что это последняя возможность увидеться с братом. Его сопровождали Наталья (которую Антон не видел семь лет), двенадцатилетний Миша и собака такса. Антон писал об этом Ольге: «Брат Александр трезв, добр, интересен – вообще утешает меня своим поведением. И есть надежда, что не запьет, хотя, конечно, ручаться невозможно».

«Александр вновь погряз в пьянстве. В 1908 году Наталья выставила его из дома, невзирая на его горькие мольбы о пощаде. Свой век он доживал на даче под Петербургом в компании прислуги, собаки Дюди и экзотических кур. В 1906 году Александр опубликовал теплые и яркие воспоминания о детстве брата Антона. Маша (Мария Павловна, сестра братьев Чеховых. – А. Щ.) и Миша, придя в негодование от непочтительных отзывов Александра об отце, прекратили с ним общение. Умер он от рака горла в 1913 году.

Ему было неполных 58 лет.

Младший сын Александра, Михаил, тоже страдал от алкоголизма и нервных расстройств. …Благодаря артистическому таланту он стал звездой Московского Художественного театра. В 1915 году он тайно сбежал с возлюбленной Ольгой Книппер, племянницей вдовы Антона Чехова. Брак их распался вскоре после рождения дочери, Ольги Чеховой. В двадцатые годы и Михаил, и его жена с дочерью – все оказались в Германии. Впоследствии Михаил преподавал актерское мастерство по системе Станиславского в Голливуде».

А вот в этом пункте Дональд Рейфилд очень скуп, слишком академичен. Вот, например, информация из гугловских источников.

«Великий русский актер театра и кино, педагог. С 1939 года жил в США, создал там свою актёрскую школу, которая пользовалась огромной популярностью. Через неё прошли Мэрилин Монро, Клинт Иствуд, Энтони Куинн, Юл Бриннер, Ллойд Бриджес и многие другие голливудские «звёзды». Школу называли «кузницей театральных талантов».

С 1992 регулярно организуются Международные мастерские Михаила Чехова в России, Англии, США, Франции, Прибалтике, Германии с участием российских артистов, режиссеров, педагогов».

В разговорах образованных собеседников на театральные темы при ссылках на Чеховские мнения нередко можно услышать:

– Вы о ком – об Антоне Павловиче или Михаиле Александровиче?

Так что неправдиво расхожее мнение, будто алкоголики производят на свет исключительно ущербное потомство.

II

Да, такие они, алкоголики, при взгляде со стороны, так сказать, снаружи. (Оставляю без внимания категорию подзаборных алкашей, которых, например, талантливо описал Виль Липатов в повести «Серая мышь»). Но есть возможность взглянуть на них и «изнутри». Вот выдержки из откровений одного из них, к тому же по профессии врача.

«Я перенес довольно тяжелый алкогольный гепатит и в какой-то момент был уверен, что из больницы так и не выйду, но поправился. И не пил месяцев восемь. Потому что боялся. А потом перестал бояться.

…Почему деградируют не все? Почему, чем выше социальный класс и уровень образования алкоголика, тем меньше вероятность того, что деградация произойдет? А потому, что водка не является непосредственной причиной. Деградация происходит не из-за нее, а из-за феномена отторжения алкоголика окружающими неалкоголиками. Алкоголизм – не столько внутренняя трагедия алкоголика, сколько проблема его взаимоотношений с социумом, в котором он не может адаптироваться, поскольку тот его отвергает. И, чего греха таить, правильно делает.

Это подобно тому, как в тюрьмах «опускают» некоторых заключенных, переводя их в низший класс тюремной иерархии. Большинство подавляет и отторгает меньшинство, которое, оказавшись в изоляции, деградирует. Поэтому правильно и обратное. Чем больше людей продолжают поддерживать с человеком нормальные социальные связи, несмотря на его алкоголизм, тем выше вероятность, что его социальная деградация не произойдет.

Со мной был забавный эпизод, когда ко мне за большие деньги и по большому блату привели какого-то якобы профессора, который творит чудеса, потому что умеет воздействовать прямиком на подсознание человека. И поскольку деньги были не мои, а родственников было жалко обижать, я согласился. Не хочу врать, но, помимо всего прочего, мне было интересно, как же этот разодетый хмырь собирается разговаривать с моим подсознанием. Мы остались с ним наедине. Он попросил меня встать неподвижно и закрыть глаза, а после этого начал свистеть. Самым натуральным образом свистеть. Безо всякой мелодии, но и не слишком противно. И так он просвистел минут тридцать. На этом сеанс закончился. Но «профессор» еще попросил меня полчасика полежать успокоиться. Хотя я вовсе не разнервничался. Но, наверно, он полагал, что моему подсознанию нужно прийти в себя после «разговора». Этим же вечером я напился вусмерть. Для полноты эксперимента я согласился, чтобы мне посвистели еще один раз. На этом мое подсознание окончательно оглохло. Кстати, не подумайте, что я изначально был настроен против лечения и поэтому оно не подействовало. Наоборот, я никогда не лицемерил, когда говорил, что хочу бросить пить, пока по прошествии лет не понял, что этот ответ точен лишь частично. Но я всегда с открытой душой поддавался на все проводимые надо мной «опыты», если их цель была излечить меня от алкоголизма. Но, простите, свистеть мне и утверждать, что говоришь с подсознанием, – это уже слишком.

…Если вдуматься, из чего складываются ваши отношения с окружающим миром? Из простых вещей. Вашего отношения с семьей или другими близкими людьми, которые не хотят видеть вас пьяным, и ваших отношений на работе, на которой не заинтересованы держать недисциплинированного и ненадежного работника. Так можно ли пить и… не вредить взаимоотношениям с окружающими?.. Для этого требуется определенный компромисс. И серьезные уступки с вашей стороны и со стороны вашего социума.

…первое, что я сделал, это снял внутри себя запрет, что нельзя пить. И, как ни странно, сразу стало легче, и тяга к спиртному парадоксальным образом уменьшилась, видимо, потому, что алкоголь перестал быть запретным плодом… Я могу себе позволить лениво порассуждать сам с собой, как будто и не алкоголик вовсе, выпить мне или нет; и не пить, ни секунды не пожалев об этом. Потому что знаю, что, если мне все-таки приспичит, я пойду и напьюсь…

…У меня в течение времени сложилась схема, по которой я пью в среднем раз в два-три месяца. Иногда чуть меньше, иногда значительно, я повторяю, значительно больше. …Считаю, что, если алкоголик самостоятельно или с посторонней помощью преодолел первый насильственный период абстиненции, а это – где-то месяц, то в дальнейшем он в большинстве случаев, как и не пьющий, безо всякого психологического ущерба для себя способен отказаться от шальной мысли выпить».

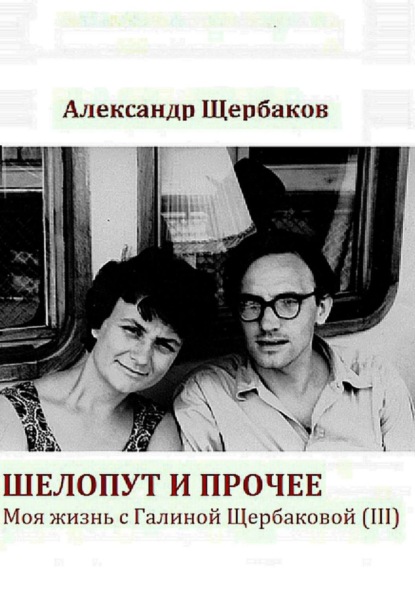

Пора признаться: эти премудрости взяты из труда Сашки, нашего сына. Он прислал мне его под незамысловатым заголовком «Водка», а я под рубрикой «Пособие по пьянке» поместил в своем интернет-журнале «Обыватель» с названием «Алкоголики – тоже стадо, но на другом конце луга». Публикация пользовалась заметным читательским вниманием. И неспроста: написано интересно, а главное, с проникновением в психологию человека, и не только пьющего.

Но речь сейчас не об этом.

В завершении второй главы я объяснял фактическое самоустранение Сашки от затеи выпустить его книги некоей врожденной ленью, свойственной многим одаренным людям, когда речь заходит уже не о творчестве, а о нудной хлопотне – доводить опусы до издательских «гостов». Уверен, этот мотив, как говорится, имел место. Но уже тогда, в середине одиннадцатого года, в душе копошилось сомнение: это не главная правда.

…Согласимся, нет числа смутным неуверенностям, опасениям, суетным колебаниям, которые нас каждодневно (а точнее по ночам) донимают. Однако когда доходит до письменного изложения, а до того – до четкой мысленной артикуляции, они оборачиваются потребностью – убедиться в доподлинности слов. Без этой уверенности вдруг может случиться распад всего сказанного и до, и после. Хитрый, податливый ум всегда может найти приемлемое основание какой-нибудь правды – частичной, неполной, ущербной. Почти что разновидностью лжи. И тогда можно насочинять практически все что угодно, но само занятие теряет свою ценность, то есть смысл. Так вот, моя тогдашняя версия происшедшего, я чувствовал, была не прочной, шаткой.