Полная версия:

Воспоминания ученого-лесовода Александра Владимировича Тюрина

Ученики сельскохозяйственной школы рассказали нам, что они учатся и работают в поле, в огороде, в саду, на скотном дворе, на пчельнике. Оказалось, что они проходят те же предметы, какие проходим и мы, но вдобавок изучают ремесла и полностью участвуют в сельскохозяйственном производстве. Их возраст был больше нашего лет на пять. Те из них, которые были в последнем классе, производили на нас впечатление уже взрослых молодых людей. Когда мы возвращались домой, стало уже темно, но погода благоприятствовала нам до конца пути. Наш учитель в конце пути сказал нам: «Опишите наше путешествие, это будет вашим очередным сочинением». На сочинение нам отводилось недели три или четыре. Придя домой, закусив и отдохнув, я тотчас же начал писать и в первый же вечер написал странички три. Я и раньше замечал над собою, что у меня лучше выходит учебная работа, когда я делаю ее исподволь, понемногу, но каждый день. Этот прием я применил и в данном случае. Я писал понемногу, но каждый день. Дней через десять я кончил и стал переписывать, но переписывал не механически, а вновь передумывал и исправлял ранее написанное. Переписывал я по утрам. Помню, что мне удобнее было писать на стуле (тогда я был мал ростом), стоя на полу на коленках. Переписка отняла у меня несколько дней. Наконец все было готово. Я прочитал свое первое сочинение дедушке. Сочинение называлось «Путешествие на ферму». Дедушке оно понравилось. После этого я сдал его Д. Е. Пушкову. Димитрий Егорович читал наши произведения несколько дней, так как нас в классе было не менее тридцати учеников, а сочинения были длинные. Помню, что у меня оно имело двадцать страничек в четверть развернутого листа. Наконец наступил день разбора наших сочинений. Отличными оказались два сочинения: Трегубова и мое. Гриша Трегубов был остроумный мальчик, и он написал свое повествование в духе «Пиквикского клуба» Ч. Диккенса, которым он в то время восхищался. Мое повествование было написано в эпическом стиле. Оба сочинения были прочитаны в классе и всем понравились. Я и Трегубов были на верху славы. Нам обоим прочили писательское будущее, но ни Трегубов, ни я не стали литераторами. Вскоре после окончания городского училища Трегубов исчез из Мензелинска. Что с ним стало, неизвестно. Я же сделался не романистом, а ученым. Слава о наших сочинениях быстро разнеслась по городу. Сочинение мое и Трегубова читали, особенно на сельскохозяйственной ферме. Нас стали замечать наши сверстники из прогимназии. Подруги моей сестры, Маня Бабина и Анюта Афанасьева, рассматривавшие меня до сих пор как их пажа, повысили мой ранг и соблаговолили допустить меня в свою маленькую компанию, как равного товарища, хотя им было по шестнадцать лет, а мне только тринадцать. С той поры Димитрий Егорович стал пристально следить за мною. Я был все время в поле благожелательного ко мне внимания. Меня запомнил также директор сельскохозяйственной школы М. П. Зубрилов, через несколько лет оказавшийся моим руководителем, но не в Мензелинске, а в другом городе – Богородицке Тульской губернии, где мне пришлось по окончании городского училища учиться в среднем сельскохозяйственном училище.

Последние классы городского училища. Я нахожу свое призвание

В третьем и четвертых классах я прикоснулся к сокровищам фундаментальной библиотеки училища. Я имел возможность прочитать русских и иностранных классиков. В библиотеке оказалась даже такая редкость, как «Божественная комедия» Данте. В тоже время общественная библиотека, созданная Д. Е. Пушковым и им руководимая, окрепла и расширилась. В ней были богато представлены новые авторы и периодическая литература, отсутствовавшие в библиотеке училища. В эти годы быстро выросла популярность Мамина-Сибиряка и Потапенко, но о Чехове и Горьком еще не знали. Д. Е. Пушков привил нам интерес к толстым журналам, ежемесячникам. Из них наибольшим интересом я читал «Божий мир». Я с благодарностью вспоминаю также еще одну библиотеку, существовавшую в то время в Мензелинске – библиотеку при Городской Управе. Она была невелика, занимала небольшое помещение в доме Городской Управы, рядом с городским училищем. Там был читальный зал очень небольшой, но удивительно уютный и тихий. Этот зал был открыт по вечерам и мало кем посещался. Однажды я робко зашел туда и попросил разрешения почитать. Библиотекарь Бобров, глубокий старик, разрешил мне, и я стал заходить по вечерам в этот уютный читальный зал. Очень часто я там бывал единственным посетителем.

Перед окончанием училища у нас были разные планы. Я хотел учиться дальше. Но из городского училища дороги были очень узки. Можно было поступить в земледельческое училище (оно имелось в Казани), можно было также поступить в техническое среднее училище, имевшееся в Уфе, Перми, Кунгуре, Казани, Нижнем Новгороде. кроме того, можно было поступить в низшую лесную школу с двухлетним курсом обучения. Такая школа имелась на севере Мензелинского уезда близ реки Камы (Биклянская лесная школа). Лесная школа меня сильно интересовала, и я готов был в нее поступить, но мне было мало лет. Технические училища мне не нравились, и я остановился в конце концов на Казанском земледельческом училище, ясно начертав себе дальнейший план пойти по окончании этого училища в Петербургский лесной институт. Мои давнишние склонности к лесу, к посадкам деревьев, к природе были в это время сильно подкреплены замечательной для своего времени книгой профессора Петербургского лесного института Кайгородова, посвященной лесу. Книга «Беседы о русском лесе» состояла из двух частей. Одна называлась «Краснолесье» другая «Чернолесье». Книга была хорошо издана с рисунками и написана увлекательным языком. Я ее перечитывал несколько раз. Она-то и укрепила меня в мысли стать лесоводом. Земледельческое училище рассматривалось мною как путь к Лесному институту. Не помню точно, но кажется, что эту книгу дал мне почитать Д. Е. Пушков. Он давно заметил мои склонности и развивал их.

Как-то раз в общественной библиотеке (там я бывал почти каждый день) появился один посетитель в особой форме, которой я еще никогда не видал. На нем была черная шинель с зелеными кантами; на плечах были серебряные погоны, в руках он держал фуражку с зеленым околышем. Когда я о нем спросил Д. Е. Пушкова, тот ответил, что посетитель – помощник лесничего, и что он очень образованный человек.

Этот случай запомнился мне. «Так вот какие бывают помощники лесничего» – подумал я про себя, и мне самому захотелось быть помощником лесничего, а затем и лесничим. Через 15 лет после того я сам сделался лесничим и вспомнил детскую встречу с помощником лесничего в Мензелинске. Примерно тогда же я прочитал и другие книги профессора Кайгородова, посвященные описанию природы: «Из зеленого царства» и «Из царства пернатых». Они были написаны также увлекательно. Через много лет после этого, когда я осенью 1904 года поступил в Петербургский лесной институт, я встретил профессора Кайгородова. Это был уже старик, но еще сохранивший большую подвижность. Его можно было видеть почти каждый день в парке лесного института. Он не просто гулял, а изучал птиц, живущих в парке, наблюдая за ростом деревьев и кустарников, произраставших в парке. В год моего поступления в институт он ушел в отставку, но жил в лесном, в своем изящном доме, на Институтском проспекте, среди хвойного леса. Я не имел возможности познакомиться с ним, поскольку он ушел из института и не читал лекций, но издали всегда наблюдал за ним, когда мы встречались в парке института.

Достойна внимания жизнь этого человека, тонкого знатока природы. Воспитанник артиллерийского училища, офицер артиллерии, он поступил в 1868 году вольнослушателем в Лесной институт, окончил в нем курс в 1871 году, посвятил себя затем лесному делу и с 1882 года стал профессором Лесного института. Он умер в двадцатых годах текущего столетия. Его популярные книги о природе могли бы и теперь иметь большое образовательное значение. Во мне его книги оставили неизгладимое впечатление и вместе с более ранними детскими впечатлениями определили мое призвание.

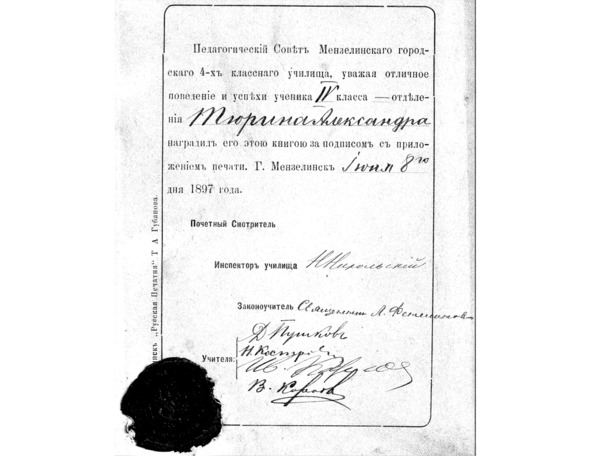

Весною 1897 года наше поколение окончило курс городского училища. Окончание каждого учебного года сопровождалось у нас тогда торжественным актом. Лучшие ученики награждались похвальными листами и ценными книгами. При выходе из училища я был награжден собранием стихотворений А. К. Толстого в двух томах. Эти книги сохранились в моей библиотеке до сих пор.

Похвальный лист

Но с моим аттестатом приключилось некоторое недоразумение. Для получения аттестата требовалось представление метрической выписки о рождении. Факт моего рождения и крещения был записан в церкви села Верхние Юшады, находящихся в пяти километрах от Нижнего Тимергана. Мое крещение происходило, однако, дома, а не в церкви. При крещении я был назван по желанию родных Александром, но в книге церковных записей по ошибке священника и его помощника меня записали Иоанном. Естественно, что метрическая запись была выдана не Александру, а Иоанну, можно себе представить мое горе и великое смущение моих родных. Инспектор городского училища Н. П. Никольский был также обескуражен. Виданное ли дело: учился Александр Тюрин, а оказался Иоанном. Аттестата я не получил. Дедушка составил жалобу на действия притча села Верхние Юшады и потребовал исправления ошибочной записи. Оказалось, что жалобу надо подавать в духовную консисторию, находившуюся в Уфе. Жалобу подали, дедушка написал личное письмо одному из членов консистории, но дело сильно затянулось. Решение консистории в благоприятном для меня смысле последовало только через год, в конце 1898 года.

Мое намерение поступить осенью 1897 года в Казанское земледельческое училище поэтому не могло осуществиться.

Тяжелое впечатление произвела на меня эта история, и я грустно смотрел в свое будущее.

Служба в уездном съезде судей

Отдохнув в Нижнем Тимергане в течение лета 1897 года и, увидев, что из-за отсутствия аттестата я не могу в данном году поступить в среднее земледельческое училище, я решил искать работу и зарабатывать средства на жизнь. Мне еще не было пятнадцати лет. Но найти работу было очень трудно. В конце концов я определился писцом-практикантом в уездном съезде судей, где мой дядя Алексей Васильевич Колесников был секретарем. У него была довольно большая канцелярия, состоявшая из двух помощников (они получали сорок рублей в месяц) и несколько писцов (они получали от десяти до двадцати рублей в месяц). Мне было назначено жалованье один рубль в месяц. Я прослужил на этом жаловании четыре месяца, до 1 января 1898 года. Ясно, что на один рубль нельзя было прожить самостоятельно, даже при существовавшей тогда цене на хлеб в одну копейку за фунт. Я по-прежнему жил в доме дедушки, обременяя бюджет его семьи. Моим родителям было тяжело это видеть, но иного решения, очевидно, нельзя было найти. Я приходил на службу к девяти часам утра и уходил в три часа дня. Иногда, но очень редко, приходилось дежурить по вечерам в ожидании пакетов. Моя служба состояла в том, что я переписывал копии с жалоб и прошений, поступавших в канцелярию. Эти копии прикладывались к делам, подготовляемым к слушанию в судебных заседаниях. Я писал довольно красиво и быстро. Через мои руки за четыре месяца прошло очень много самых разнообразных дел. Больше всего было гражданских дел о наследстве, о неправильных захватах имущества и пр. Передо мною прошли все слои населения: дворяне, шляхта, мурзы, крестьяне, мещане, купцы. Я читал в прошениях о жалобах отцов и матерей на детей, детей на родителей, мужей на жен и жен на мужей. Уездному съезду судей были подведомственны некрупные дела. Поэтому то, что я видел отраженным в прошениях и жалобах, большею частью носило характер комический. Некоторые дела были настолько курьезны, что их читали вслух, и вся канцелярия (секретарь сидел в особой комнате и держался изолированно от канцелярии) хохотала, тщательно запирая дверь, чтобы не услышал секретарь.

За четыре месяца я близко узнал мир мелких чиновников, их скучный быт, отсутствие каких бы то ни было перспектив и безотрадность настроений. Трудно представить себе более печальное существование, чем-то, которое было уделом писцов нашей канцелярии. Они ничего не читали, никуда не ходили, разве на охоту или на рыбную ловлю. Землистые лица и сутуловатые спины говорили об их физическом нездоровье. Для меня четыре месяца работы в канцелярии все же не прошли бесследно. Сквозь бесчисленные жалобы и прошения, которые прошли через меня, я увидел действительный мир, каким он был в то время. Через много лет потом, когда я стал знакомиться с Бальзаком, я легко представлял себе мир человеческой комедии, как он был отображен романистом: ведь, я сам видел ту же человеческую комедию, когда переписывал прошения и жалобы, будучи писцом уездного съезда судьей в Мензелинске.

До 1 января 1898 года за четыре месяца службы я получил четыре рубля. Дедушка предложил мне, зная мою страсть к книгам, выписать на половинных началах журнал «Нива» на 1898 год. Издатель «Нивы» Маркс в то время вступил на путь рассылки своим подписчикам ценных приложений – собраний сочинений русских, а затем и иностранных писателей. На 1898 год к журналу в качестве приложения шли двенадцать томов полного собрания сочинений И. С. Тургенева. Журнал с приложением на год стоил семь рублей. Я имел средства для участия в половинном размере. На долю дедушки шел сам журнал, на мою долю двенадцать томов сочинений И. С. Тургенева. План мы осуществили и журнал выписали. В 1898 году журнал и приложения стали приходить в адрес дедушки. Я был рад созданию своей библиотеки. Но те книги у меня не сохранились. В моей библиотеке и сейчас, наряду с другими книгами, стоят томики сочинений Тургенева, но не в издании Маркса, а – Глазунова. Однако, всегда, глядя на них, я вспоминаю свою первую выписку журнала в содружестве с дедушкой.

Я заменяю сестру учительницу в сельской школе

В 1896 году в деревне Вольный Тимерган впервые выстроили сельскую школу. Она должна была обслуживать все Тимерганы: Вольный, Верхний и Нижний. Учительницей была назначена моя сестра Пелагея Владимировна, к тому времени окончившая прогимназию в Мензелинске. В начале 1898 года сестра вышла замуж за Д. В. Астапова и переехала к мужу на сельскохозяйственную ферму, где Д. В. Астапов был преподавателем ремесел. Встал вопрос о назначении новой учительницы. Но так как на поиск новой учительницы требовалось время, а занятия в школе нужно было вести, была предложена моя кандидатура в качестве неофициального временного заместителя. Как окончивший городское училище, я имел право быть народным учителем после сдачи небольшого дополнительного экзамена. Такого экзамена я не держал, вследствие чего моя кандидатура на пост постоянного учителя не могла быть поставлена, я мог быть лишь временным неофициальным заместителем. Я согласился на такое замещение, уволился из писцов уездного съезда судей и приступил к делу в середине января старого стиля 1898 года. В школе было только два отделения: младшее и старшее. Школа была новой, чистенькой, но очень холодной. Классная комната была одна. Когда я занимался чтением вслух с каким-либо одним отделением, другое отделение занималось самостоятельно: решало задачи или писало. Мне полюбилось учительство. По-видимому, дело у меня шло неплохо, и ученики привязались ко мне. Я даже подумывал подготовиться и выдержать экзамен учителя, чтобы всерьез заняться этим делом, если дальнейшее мое образование в средней школе не сможет осуществиться. Но события сложились иначе: в 1898 году я смог продолжить свое образование.

Мое преподавание в сельской школе длилось около двух месяцев, пока не приехала настоящая учительница для замены моей сестры.

Подготовка к поступлению в среднее сельскохозяйственное училище. Отъезд

Появление в нашей семье зятя Д. В. Астапова было радостным событием для всех нас. Он сделался нашим старшим братом, руководителем, наставником. Он убедил отца, мать и меня, что в ожидании исправленной метрической выписки нужно деятельно готовиться к поступлению в земледельческое училище и повторить те предметы, по которым придется держать конкурсный экзамен. Это было разумное предложение. Я сел за учебники по русскому языку, арифметике. геометрии, физике, географии, истории и значительную часть времени проводил у сестры и зятя на сельскохозяйственной ферме, где обстановка для учения была исключительно благоприятной и где один из кончивших школу Соловьев также готовился к поступлению в среднее сельскохозяйственное училище.

В часы отдыха я бродил по окрестным лесам. Они были красивы и изобиловали многочисленными ручьями. Эти ручьи составляли вершину речки Кум-яды, протекавшей через деревню Старое-Мазино. Моя давняя страсть к воде, к речкам, ручьям нашла здесь удовлетворение. Исток речки Кум-яды находился недалеко от истока реки Вязовки. Но и на этот раз я не дошел до их истоков. Они находились в глубине лесного массива, куда я боялся проникать один, хотя со мною и было ружье. Я любил эти одинокие прогулки по пустынным лесам.

Летом 1898 года стало известно, что организовано новое среднее сельскохозяйственное училище в городе Богородицке Тульской губернии, и, что директором этого училища назначен М. П. Зубрилов, бывший директор Мензелинской сельскохозяйственной школы. Было сообщено также, что открыт прием заявлений для поступления в первый класс этого училища, что экзамены будут в конце сентября, а начало занятий 1 октября 1898 года. Это извещение чрезвычайно обрадовало меня, так как раздвигало сроки для ожидания злополучной метрической выписки, без которой нечего было и думать о поступлении в училище. Кроме того, я так много слышал хорошего о М. П. Зубрилове, что мне захотелось учиться под его руководством. Я знал также, что он был другом Д. Е. Пушкова. На основании полученных сообщений, опубликованных в газетах, я решил отказаться от поступления в Казанское земледельческое училище и наметил для себя Богородицкое среднее сельскохозяйственное училище. Наконец, пришла исправленная метрическая выписка. Я получил аттестат об окончании городского училища, написал прошение на имя директора Богородицкого среднего сельскохозяйственного училища о допущении меня к конкурсным экзаменам и направил все документы в Богородицк Тульской губернии.

Недели через две пришел ответ (это было в конце августа), извещавший меня, что я допущен к экзаменам, и, что я должен прибыть в город Богородицк к началу экзаменов. Если не ошибаюсь, их начало было назначено на 25 сентября старого стиля 1898 года.

В средине лета Д. В. Астапов получил интересное для него назначение заведующим ремесленной мастерской в селе Моховом Тульской губернии. Наши пути совпадали, и мы решили поехать все вместе. Наш маршрут был намечен через Нижний Новгород, Москву, Тулу. Далее наши пути расходились: я должен был направиться в Богородицк, расположенный в семидесяти километрах от Тулы по железной дороге, а зять с сестрой должны были ехать в село Моховое через Орел, до станции Хомутово. При селе Моховом находилась знаменитое в то время имение Шатилова.

Наши сборы были недлинны. Мы сначала простились в Мензелинске с нашими родными и выехали в Нижний Тимерган. Там были окончательные проводы, и уже оттуда на своих лошадях мы выехали через Сосновый брод на пристань Набережные Челны, где сели на пароход, направлявшийся в Нижний Новгород. Прощание с Нижним Тимерганом я описал в конце первого очерка.

Дальнейший мой путь лежал через Москву и Тулу. Подъезжая к Москве рано утром (был сентябрь), я увидел храм Христа Спасителя2. Он возвышался над городом, освященный утренним солнцем, и показался таким величественным, что я и сейчас как будто вижу его. В последующие годы очень часто, проезжая через Москву, я снова видел его и восхищался каждый раз. Когда же я бывал в Москве надолго, я сиживал около на уличном диване, а иногда рассматривал внимательно его наружные стены и читал фамилии, написанные на стенах. То были фамилии участников Отечественной войны с Наполеоном 1812 года. Храм Христа Спасителя и был построен в честь победы над Наполеоном по проекту архитектора Константина Андреевича Тона (1794-1881). Среди фамилий, написанных на стенах, я искал Колесникова Филиппа Сидоровича, моего прадедушку, участника этой войны. Но, к сожалению, я не нашел этой фамилии.

Юность в Богородицке (1898—1904)

Богородицкое среднее сельскохозяйственное училище

Обучение в училище продолжалось шесть лет. Окончившие курс училища, получали звание агронома. Лучшие из окончивших имели право поступления в высшие учебные заведения министерства земледелия. Первые четыре класса были общеобразовательными, два последних: пятый и шестой – специальными. В общеобразовательных классах проходили следующие предметы: алгебру, геометрию, тригонометрию, физику, химию, ботанику, зоологию, минералогию с геологией, историю древних и средних веков, новейшую историю, географию, космографию, геодезию, почвоведение, русский язык с историей литературы, немецкий язык, черчение, рисование, историю церкви. В специальных классах проходили: земледелие, животноводство, ветеринарию, садоводство, огородничество, лесоводство, сельскохозяйственную экономию с элементами политической экономии, сельскохозяйственную технологию, сельскохозяйственное машиноведение, счетоводство, законоведение. Преподавание предметов, как общеобразовательных, так и специальных сопровождалось обширными практическими занятиями (упражнениями) в классе, лабораториях, в саду, в огороде, в поле, в лесу, на животноводческой ферме, в конторе учебного хозяйства. Учебный план был построен в тесной связи теории с практикой. При училище с первого года его существования было организовано учебное хозяйство на подаренной училищу городской земле (220 гектар). Земля примыкала к городу и находилась к северу от него по шоссе на Тулу. На этой земле были построены в 1898—1899 годах учебные и жилые корпуса училища.

Учебный корпус представлял собою огромное трехэтажное кирпичное здание с центральным отоплением. Около него были построены два преподавательских корпуса, здание для обслуживающего персонала, больница, баня и различные надворные службы.

Богородицкий сельскохозяйственный техникум (бывшее Богородицкое среднее сельскохозяйственное училище). 1968 год

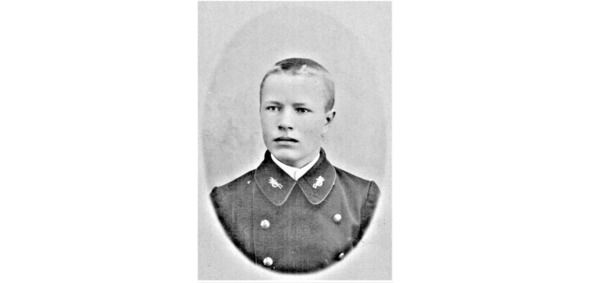

Александр Владимирович Тюрин – студент Богородицкого сельскохозяйственного училища. Богородицк, 1900 год

В километре от учебного корпуса была построена усадьба учебного хозяйства. Там были конюшни, коровники, амбары, сараи и дома для служащих. Через землю училища протекал небольшой ручей, впадающей в реку Уперт (Уперт – правый верхний приток реки Упы). На этом ручье были построены две большие плотины, одна близ устья ручья, другая – в его вершине. Благодаря плотинам было образовано два значительных пруда, длиной около километра каждый. В прудах была разведена рыба. Сад, огород, защитные посадки были созданы и поддерживались в порядке руками учеников.

Наш первый учебный год прошел в наемном здании, находившемся в самом городе. Теоретические занятия начались 1 октября 1898 года и продолжались до 1 мая 1899 года с двухнедельным перерывом около нового года. Мы занимались в классе ежедневно до пяти часов. Самостоятельных вечерних занятий у нас не было. Нас переводили в следующий класс или оставляли в прежнем классе или исключали на основании успеваемости в продолжении всего года. Для подведения итогов учебы практиковались письменные работы. Они проводились по всем предметам, даже географии. Нужно отметить, что нам приходилось много писать, излагая свои мысли и показывая свои знания. Ничто так не закрепляло наши знания, как изложение их на бумаге.

После 1 мая 1899 года начались занятия в природной обстановке. Мы приняли участие в создании плодового питомника, плодового сада, защитных живых изгородей вдоль границы нашего учебного хозяйства и вдоль дорог, проложенных на нашей земле. В эту весну я научился сажать деревья и получать сеянцы из семян. Когда весенние работы были закончены, начались ботанические экскурсии в поле и в лес. Наши летние каникулы при переходе из первого во второй класс по продолжительности были примерно такие же, как в реальных училищах и гимназиях. Начиная со второго лета, при переходе из второго в третий класс и дальше они становились все короче. C каждым годом наша связь с сельскохозяйственным производством делалась все глубже и разностороннее. В предпоследних классах мы почти не имели летних каникул, проводя все лето на сельскохозяйственных работах в учебном хозяйстве. Мы прошли все фазы полевых работ: предпосевную, посевную, весеннюю обработку, весенний сев, обработку пара, сенокошение, уборку колосовых, молотьбу, осенний сев озимых, копку картофеля и свеклы. Мы прошли также все фазы полевых работ по уходу за животными: кормление коров, свиней и лошадей, доение коров и лечение животных. Мы научились по-настоящему пахать, боронить, сеять сеялкой, работать сенокосилкой, жатвенной машиной, сноповязалкой, организовывать все виды работ с учетом их эффекта. Экскурсии в хорошо поставленное хозяйство Бобринских дало нам возможность расширить наш агрономический горизонт и иметь представление о более крупных хозяйствах, чем наше учебное.