Полная версия:

Воспоминания ученого-лесовода Александра Владимировича Тюрина

Привязанность к речке, присущая всем детям, превратилась у меня в особую страсть. Из всех ребят я был единственным, исследовавшим течение речки Вязовки до впадения ее в Мензеля. Став постарше, я с еще большой настойчивостью и страстью хотел отыскать исток речки Вязовки, но найти его мне не удалось. Он находился в большом Сомовском лесу, куда я не мог пойти один, а сопровождать меня было некому. К сожалению, никто не разделял моей страсти. Бывая на мельницах по реке Мензеля по поручению отца, я с огромным наслаждением просиживал часами возле берега реки или расспрашивал кого-либо о верхнем течение реки Мензеля. Меня интересовало, откуда она началась, и какие речки в нее впадают. При разговорах с мельниками на всех мельницах мне приходилось слышать, примерно, одно и тоже: «Падает наше дело, воды становится в Мензеля меньше. Сохнет наша река, а все оттого, что леса повырубили и берега распахали!» Эти горестные слова с детских лет стали звучать в моей душе с болезненной силой.

Так как мы выросли в обстановке постоянной деятельности, то слова по поводу обмеления рек и вырубки лесов привели меня к решительным действиям. Предметом этих действий была речка Вязовка. По ее берегам остались лишь деревья черемухи и серой ольхи, да в нескольких местах сохранились кусты ивняка. В пределах нашего огорода речка производила размывы берега, и это было предметом постоянных огорчений отца. Вот тут и началась моя лесокультурная деятельность. Проводя значительную часть времени на речке, я заметил, что срезанные прутья ивняка, даже части этих прутьев, быстро укореняются, если один конец у них погружен в сырой песок. Я начал упорно работать по разведению ивняка. Увлекательное занятие поглощало все мое время и дало хороший результат. Мне было тогда около десяти лет. В 1898 году, когда я уезжал из Нижнего Тимергана, чтобы больше в него не возвращаться, в тех местах, где я разводил ивняк, образовались значительные заросли. В них можно было укрыться от солнечного жара. Впоследствии я занимался разведением леса, как лесничий, на значительных площадях, но первый свой опыт лесоразведения на берегах речки Вязовки я помню до сих пор подробно. В те далекие детские годы запала мне в душу страстная любовь к лесу. Разведением деревьев стали увлекаться у нас в усадьбе и другие члены нашей семьи. Сестра Поля была первая, применившая наше увлечение для расширения нашего сада. Однажды весною, по ее просьбе, были выкопаны в лесу и привезены в усадьбу маленькие деревья липы и березы. Их посадили возле дома для расширения сада. Однако насколько удачно у меня шло разведение ивняка, настолько трудным оказалось у нас разведение деревьев при помощи пересадки. Оглядываясь на прошлые годы, я вижу, что неуспех посадок заключался в том, что деревья высаживались поздней весной в облиственном состоянии. В те времена приемы посадки деревьев в Прикамском крае были мало известны. Поэтому посадка деревьев возле домов не была распространена, отчасти, вероятно, потому что сопровождалась неуспехом.

Прикамские селения того времени поражали полным отсутствием зелени. Впрочем, и теперь эти селения не очень озелены.

Наши будничные занятия по временам приятно преображались приездом гостей. Гости бывали в праздники, и это были гости для старших, отца и матери. Мы были более рады гостям, приезжавшим к нам с детьми. Однако такие случаи были редки. У нас, мальчиков, сверстников со стороны не было, если не считать наших друзей из Нижнего Тимергана. Но сестра, начавшая учиться раньше меня на три года, имела подруг в Мензелинске. Более близкими у нее были Маня Бабина и Анюта Афанасьева. Иногда их привозили к нам в Тимерган гостить летом на несколько недель. Их приезд был радостен для всех нас. Обе они были остроумными, веселыми девочками. С ними детская жизнь шла более оживленно, разнообразно и интересно. Нашими любимыми играми были игры на зеленом выгоне перед садом; играли в горелки, в соседи, в жмурки. Маня Бабина и Анюта Афанасьева остались близкими подругами сестры на всю жизнь. Бывая впоследствии у сестры, когда она была уже замужем, я изредка встречался с Маней или Анютой. Мы сохранили дружеские отношения и всегда были рады друг другу при встрече. Иногда заезжала к нам с соседнего хутора, расположенного между Верхним и Нижним Тимерганом, жена управляющего хутором Дарья Ивановна Чиркова. Хутор принадлежал разорившемуся помещику Романовскому. Дарья Ивановна была словоохотливая, живая дама, очень молодая, не имевшая детей. Она подружилась с нашим семейством, любила нас детей, и была на правах подруги сестры. Через нее наш круг знакомых расширился, через нее же состоялось знакомство с Д. В. Астаповым, о котором я уже упоминал и который потом сделался женихом и мужем сестры.

Чего нам не доставало в детстве, так это музыки. Музыкальных инструментов у нас и у соседей не было. На вечерах, когда хотели потанцевать, приглашали гармониста, да и того было трудно найти. Музыку мы любили, но не имели возможности заняться ей всерьез. Впоследствии я не раз жалел об этом. Танцам учились случайно, скорее самоучкой, и этим искусством владели плохо. Лучше танцевали девочки, но и то скорее для себя, в небольшом кругу, с оглядкой, чтобы кто-нибудь не осудил.

В нашей семье не было охотников. Но в деревне промышляли ловлей зверей, главным образом зайцев и лис, при помощи капканов. В хозяйстве нашем тоже оказались капканы, и их мы пробовали расставлять зимою на заячьих следах на гумне. Сама расстановка капканов, выслеживание заячьих троп, осторожность при расстановке капканов увлекала нас. Но никаких зверей к нам в капканы не попадало. Тем не менее, увлечение продолжалось несколько лет.

Когда я стал постарше, меня потянуло к ружейной охоте. В нашем доме было два дробовых ружья, работы ижевских заводов, расположенных сравнительно недалеко от нас. Ружья были плохие, пистонные. Они вовсе не предназначались для охоты, а были средством обороны от воров. Однако я решил использовать эти ружья для охоты. Порох и дробь всегда у нас были. Я научился заряжать ружья (они заряжались с дула шомполом) и стал рассматривать себя в качестве охотника. Но охотником настоящим не стал. Ружье, скорее всего, стало моим спутником в моих прогулках по окрестностям. Добычи от моего хождения с ружьем не было, но для меня удовольствие заключалось вовсе не в добыче, а в том, что я мог в свободные дни целыми часами ходить по окрестным полям, лесам и лугам, предаваясь своим размышлениям, очарованию красивых мест, общению с природой. Я был в восторге от спокойного душевного сосредоточения, оттого что никто не мешал мне. Это было в то время, когда мне шел тринадцатый или четырнадцатый год.

Хозяйство падало, мы шли к разорению, дома все было печально от наступающего хозяйственного краха, который никто уже не мог предотвратить. Отец был стар и на наших глазах дряхлел. Мать была беспомощна, дети были малы. В этот тяжелый период ружье было для меня поводом уйти из тяжелой душевной обстановки в светлый спокойный мир природы. И я уходил с ним, чувствуя в нем какую-то защиту. Позднее мне пришлось прочитать Аксакова «Семейную хронику» и «Записки ружейного охотника». Эти книги стали для меня откровением. То, что пережил и перечувствовал Сережа Багров, было страшно близко мне. Его любовь к воде, лесу, ко всей природе – все это было то же, что испытывал и я. Речка Бугуруслан, на которой вырос Сереже Багров, была такая же, как наша Мензеля. Тургеневские «Записки охотника» такого очарование у меня не вызывали. Дети обычно увлекаются уженьем рыбы. Для этого увлеченья у нас не было условий. В речке Вязовке водились лишь вьюны и караси, и то в очень небольших количествах, а Мензеля была все же не очень близко. И хотя иногда мы делали удочки и ходили на Мензеля, но так как рыба на удочки не попадалась, то это развлечение быстро погасло. Да и впоследствии, когда мне приходилось бывать на рыбных реках, меня не тянуло к уженью рыбы. Сидеть на одном месте всегда раздражало меня, и я предпочитал отдыхать, прогуливаясь пешком.

Первое дальнее путешествие

Наши детские впечатления не всегда ограничивались окрестностями Нижнего Тимергана. Однажды отец поехал в город Елабугу и взял меня с собой. Мне было семь лет. Дело было летом. У отца в Елабуге, находившейся от нас на расстоянии семидесяти километров, жил его старший брат Петр Иванович Тюрин. К нему то мы и поехали на наших собственных лошадях. Ехали через селение Сосновый Брод, где в Мензеля вливается слева ее самый крупный приток Игиня.

С высокого правого берега реки Мензеля, недалеко от того места, где кончалась наша арендованная земля, шел длинный спуск к реке. Помню отчетливо, как страшен был этот спуск, но также отчетливо врезался мне в память великолепный вид на левобережье Мензеля с далекими татарскими селениями, украшенными зелеными деревянными минаретами и русскими селами с белыми, каменными церквами.

Переехав реку Мензеля, мы двинулись через лесистый перевал между Мензеля и Камой к деревне Тогаево. Тогаево стояло на большом тракте Мензелинск-Челны. Накормив лошадей и дав им отдохнуть, мы направились по трактовой дороге к селу Орловка, затем к селу Мысовые Челны и, наконец, достигли большого села (ныне города Набережные Челны). Было уже около четырех часов дня. Огромная Кама плескалась перед нами, но было тихо. Другой берег реки был едва различим. У пристани стояли черные длинные баржи. У самого берега, к которому мы подъехали, стоял большой паром. Такие паромы я видел раньше на реке Мензеля весною. Маленький буксирный пароходик, впервые мною увиденный, терся около парома. Мы въехали на паром. К нам присоединились еще несколько телег. На пароме завозились извозчики. Буксирный пароходик засвистел, попятился, натянул канат, которым он, оказывается, был привязан к парому, и потащился к другому берегу. Паром косо потянулся за ним, а потом выпрямился. Ехать было страшно. Мутная вода относила нас вниз, но все же пароходик дотащил нас до другого берега. Мы пристали и плотно привязались к маленькому бревенчатому съезду, после чего съехали на глинистую отмель. У меня немного отлегло от сердца. По косому подъему мы поднялись на глинистый берег первой террасы и поехали к Елабуге камскими лугами. От Челнов до Елабуги считалось около двадцати километров. Когда мы проехали половину дороги, направо от нас над луговым берегом под лучами западного солнца встала стена золотистого леса. Да, какого леса! Я никогда еще не видел такого! Это был старый сосновый бор. Около Нижнего Тимергана были только лиственные леса, и я не знал хвойных. Был теплый вечер. Западное солнце освещало стену леса. Какой удивительный запах шел из бора! Я весь онемел. Моя страстная привязанность к лесу достигла в этот момент необычайной силы. Так вот он, таинственный хвойный лес, который я видел до сих пор только на картинках! Я был очарован. Дорога шла только мимо леса, но не самым лесом. Я спросил отца, можно ли ехать лесом? Отец ответил: «Там есть дорога, но она очень тяжела из-за песка. Поэтому мы и едем лугами около леса, хотя и делаем крюк». Я просил отца ехать обратно бором, из Елабуги в Челны, чтобы полностью рассмотреть этот таинственный бор, но отец не согласился. И я в течение долгих лет не имел возможности видеть сосновый бор в его глубине. Эта возможность явилась лишь тогда, когда я сделался студентом Петербургского Лесного института, а в полной мере лишь потом по окончании курса лесного института, при моих путешествиях по хвойным северным лесам. Но первое впечатление от соснового прикамского бора между Челнами и Елабугой я никогда не забуду. Я и сейчас его представляю. Но вот и город Елабуга. Мы переехали реку Тойму величиною не более нашей Мензеля и въехали в город. Елабуга была и больше, и лучше Мензелинска, а дом дяди Петра Ивановича, каменный, двухэтажный, с каменным двором, с прекрасными службами и яблоневым садом показался мне несравненным. Рассматривая внимательно дом дяди, я испытывал горькое сознание, что у нас самих нет ничего своего, ни дома, ни сада, что живем мы на чужой земле, в чужом доме, и негде нам преклонить голову при несчастье. Я высказал свои чувства отцу, но он ничего не сказал мне в ответ.

Впоследствии я узнал, что уроженцем города Елабуги был наш выдающийся художник И. И. Шишкин, а в сосновом бору, мимо которого мы тогда ехали, он находил материал для своих картин, в том числе и для «Корабельной рощи».

Мы пробыли в Елабуге дня два или три и отправились домой той же дорогой. Уютный, небольшой дом дяди Петра Ивановича мне долго потом вспоминался, как образец культурного жилища. Почему-то дядя Петр Иванович не бывал у нас в Нижнем Тимергане, да и отец ездил к нему как к старшему брату (он был старше отца на десять лет) чрезвычайно редко. По-видимому, большой близости между братьями не было, и Петр Иванович не разделял сельскохозяйственных увлечений моего отца. Сам он начал свою жизнь торговым мальчиком, как и отец, и до старости лет занимался торговым делом, служа в крупных фирмах того времени, занимая в них ответственные посты. При встрече дядя показался мне глубоким седым стариком, очень похожим на отца. У него была замечательная библиотека. Он выписывал газету, был влиятельным общественным деятелем города и любил садоводство. Его яблоневый сад был одним из первых садов города. До того времени и тех мест хороший плодовый сад был, конечно, большим достижением. У нас в Нижнем Тимергане ничего этого не было, а дикие черемухи являлись единственными плодовыми деревьями.

Возвратившись из поездки в Елабугу, я бредил сосновым лесом и рекой Камой. В Мензелинске в садах встречались деревья: сосны и ели и на них были шишки с семенами, но не было питомника. Никто не подсказал мне, как вырастить сеянцы сосны или ели из семян. Поэтому мое детское желание иметь около себя хотя бы несколько хвойных деревьев так и осталось неудовлетворенным. Так мало было в то время в том краю уменья разводить деревья! Удивительно и то, что я умел уже в то время разводить лимонные деревца из семян лимона, но сам не догадался разыскать семена сосны и ели и посеять их в цветочных горшках, как сеял семена лимона!

Несравненная Кама заполнила мое воображение своим величием и мощью. Несколько лет спустя мне пришлось ездить по Каме на пароходе и каждый раз я восхищался ею. Я видел потом много рек Волгу, Днепр, Дон, Северную Двину, Неву, Западную Двину, но ни одна из этих рек не могла сравниться с Камой. В последний раз я видел Каму в 1933 году. Что сделалось с нею за два десятка лет, в течение которых я ее не видел?

«Что сделалось с Камой? – спросил я у соседей пассажиров, ехавших со мною на пароходе, и, по-видимому, местных людей. – Леса все вверху повырубили, вот и пересохла наша Кама!» – был горестный ответ. Глубокой правдой звучали эти печальные слова. Через три года после этой поездки был принят закон о водоохранных лесах (1936 год). Он коснулся Камы и ее притоков. Я не был на Каме после проведения этого закона в жизнь и не знаю, помог ли он восстановить Каме ее прежнюю мощь.

Расставание с Тимерганом

Двойственное чувство охватывает меня, когда я вспоминаю о Нижнем Тимергане. Любил я его? И да, и нет. Мне были близки и дом, и усадьба, и речка, и окрестности, и в тоже время все это было чужое. Близким оно было потому, что там жили отец, мать, братья. Чужим же потому, что ни дом, ни усадьба не принадлежали нам. Все это было не наше, и когда хозяйство на арендованной земле пришло в упадок, когда отец состарился и одряхлел, а дети были еще малы, – оказалось, что у нас нет своего угла. Мы были чужими пришельцами, вынужденными уходить куда угодно, и никто не подумал о том, куда мы уйдем. Наша мать была права, когда думала, что нам надо было уходить из Нижнего Тимергана значительно раньше, когда еще можно было завести хозяйство на своем, хотя бы небольшом участке земли. В то время только небольшое хозяйство на собственном земельном участке могло дать нам относительно независимое существование. Но этого вовремя не было сделано, а когда разразилась над нами хозяйственная катастрофа, об этом уже поздно было думать. Под действием этих сложных ощущений, в конце концов, родилось чувство отчуждения от Тимергана, как от места, где было пережито больше горя и тягостей, чем радости. Но корни увлечения природой, страсть к разведению леса, предпочтение уединенной жизни среди природы, – все это родилось в Тимергане и определило мое последующее призвание.

Отрочество (1890—1898)

Местом нашего учения был город Мензелинск. Меня отвезли из Нижнего Тимергана учиться в августе 1890 года, и с той поры до 1898 года большую часть времени я проводил в городе, учась в его школах и живя в доме дедушки Василия Ивановича Колесникова. Нижний Тимерган сделался для меня с 1890 года лишь местом отдыха от учения. Туда я ездил на зимние и летние каникулы, в общей сложности на два, пять месяцев в году.

Город, как я уже упоминал, был расположен на ровной возвышенной покатости к реке Мензеля. По южной окраине города протекала река Мензеля, еще дальше к северу покатость переходила, постепенно повышаясь, в высокий водораздел между Мензеля и Иком, защищающий город от северных ветров. В те времена на возвышенности имелись сплошные дубовые леса. С центральной части этого водораздела стекали в Мензеля и Ик небольшие речки. Среди них находилась уже известная нам речка Вязовка. На юге на равнине, за рекой Мензеля шли пашни.

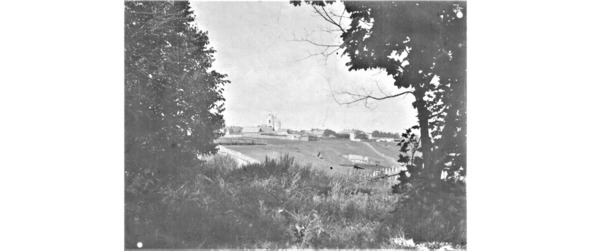

Вид на город с высот южного водораздела в солнечный день был очень красив. Правильно расположенные улицы были видны, как на ладони. Среди деревянных домов резко обрисовывались: красивые формы белого здания городского училища (теперь сельскохозяйственной техникум), собор с голубыми главами, женский монастырь с оригинальной колокольней, напоминавшей башню Сююмбике в Казани, и пятиглавая зеленая Троицкая церковь.

Деревья и насаждения не украшали город. Можно сказать, что они отсутствовали. Лишь на краю города возле места бывшей когда-то крепости был создан в 70-х годах ХIХ века городской сад на площади свыше десяти гектар. Я застал его уже хорошо разросшимся и прекрасно содержимым. Он служил местом приятного отдыха для горожан. Сохранившись до сих пор, он является одним из украшений города.

Мензелинск. Вид на город со стороны городского сада

Улицы в городе в мое время не были мощены. Суглинисто-черноземная почва создавала непролазную грязь. В центре города на некоторых улицах существовали деревянные тротуары, но они обычно плохо содержались, и ходить по ним опасно было не только ночью, но и днем. Город был не велик, около шести тысяч жителей. Его горожане занимались земледелием на обширных полях, принадлежащих городу. Торговля была весьма значительна, так как город был центром большой территории. Его торговая деятельность приобретала даже краевой характер, благодаря знаменитой ярмарке, занимавшей третье место в стране (первое принадлежало Нижегородской, второе Ирбитской). Ярмарка была около нового года и собирала товары из европейской и азиатской части страны. Она давала городу много шума, дохода и даже блеску. Маленький город имел городских доходов около сорока – пятидесяти тысяч золотых рублей, чего не имели в то время и более значительные города страны. Город имел хорошо оборудованное городское училище, женскую прогимназию и, кроме того, несколько приходских школ. Хотя Мензелинский уезд был наполовину населен татарами и башкирами, школы были только на русском языке. Культурным украшением города была общественная библиотека, созданная в средине 90-х годов IХХ века учителем городского училища Д. Е. Пушковым.

Такой библиотеки, по богатству книг, я не встречал потом даже в таких значительных городах, как Тула, Уфа, не говоря уже об уездных городах. Лишь библиотека Омска, созданная Казачьим Сибирским войском, с которой я познакомился в 1905 году, напомнила мне по разнообразию и богатству книг Мензелинскую общественную библиотеку конца 90-х годов.

Вблизи города, в семи километрах от него, в обширном дубовом лесу, на упомянутом выше водоразделе между Мензеля и Иком, около деревни Старое Мазино и верховьев речки Вязовки находилась низшая сельскохозяйственная школа министерства земледелия. Ее директором в то время был известный агроном М. П. Зубрилов, впоследствии организатор средней сельскохозяйственной школы в городе Богородицке Тульской губернии, а затем основатель такой же школы в Персиановке близ города Новочеркасска на Дону.

Коллектив преподавателей сельскохозяйственной школы был тесно связан с интеллигенцией города. И культурные начинания в городе были всегда тесно связаны с преподавательским коллективом школы. В уездном городке, конечно, не было театра. Однако в те времена в городе была хорошая любительская труппа, и спектакли по праздникам были обычным делом. Почти всегда ставились пьесы Островского. Среди актеров любителей были бесспорные таланты. Конечно, они были любимцами публики. Из таких талантов нужно назвать В. Ф. Куреньщикова, преподавателя сельскохозяйственной школы и Д. Е. Пушкова, учителя городского училища. С исполнением женских ролей всегда было хуже, и в моей памяти от тех времен не осталось имен.

Город был удален от губернского города Уфы на двести восемьдесят километров, от Казани – примерно на столько же. Ближайшим городом (в семидесяти километрах) был уездный город Елабуга Вятской губернии. Почта приходила зимою два раза в неделю, а летом каждый день. Связь города с другими городами зимою была крайне затруднена. Можно было ехать только на лошадях. Летом связь улучшалась, так как севернее в двадцати километров от города находилась пароходная пристань на Каме – Пьяный Бор (теперь Красный Бор). Путь к ней лежал через пойму реки Ика и Камы. В половодье ходили на больших лодках. Так как пароходные линии и в то время были хорошо организованы, то доехав на лошадях до пристани, можно было сесть на пароход и с удобством ехать в любом направлении до Уфы (по Каме и Белой) или до Казани (по Каме и Волге). Пароходные поездки были в то время в городе распространенным видом отдыха, особенно для учителей и учительниц городских и сельских школ. Река Ик, несмотря на свою значительность (длина ее около пятисот километров), не была судоходной. Мешали этому, как говорилось тогда, мельницы и запруды. Не сделался Ик пароходной рекой, к сожалению, и теперь, вследствие чего обширный край по реке Ик до сих пор остается без удобной и дешевой водной связи.

Из трех ближайших к Мензелинску крупных городов: Казани, Уфы и Перми, наибольшее значение имел во всех отношениях город Казань. Из Казани поступали промышленные изделия, она была и культурным центром для обширного Прикамского края. Университет тогда был лишь в Казани, там же был и ветеринарный институт, среднее земледельческое училище и ряд технических средних школ. Ни в Уфе, ни в Перми не было тогда ни одного высшего учебного заведения. В Казани выходили наиболее влиятельные для Прикамского края местные газеты, имевшие распространение и в Мензелинске. Общее тяготение к Казани было бесспорным, а связь с Уфой, поскольку Мензелинск входил тогда в Уфимскую губернию, ограничивалась официальными сношениями.

Своей промышленности в Мензелинске тогда не было. Существовали лишь небольшие мастерские по изготовлению разного рода изделий из кожи, шерсти и овчин. Был также небольшой пивоваренный завод. Город носил облик селения, занятого по преимуществу сельским хозяйством. На восточной окраине города были сосредоточены гумна, занимавшие огромную площадь. Они придавали городу осенью, когда на гумнах бывали сложены скирды хлеба, оригинальный и живописный вид.

Жизнь города шла размеренным шагом. В будние дни все были на работе. В воскресенье и праздничные дни однообразие прерывалось хождением в церковь. По вечерам в воскресенье и праздничные дни ходили друг к другу в гости. Немногие посещали любительские спектакли, устраивавшиеся по праздникам. Субботние дни были обыкновенно банными днями. Почти в каждом доме была своя маленькая баня. И обычай мыться в бане каждую неделю соблюдался строго. Тот жизненный порядок, который я видел в городе, несомненно, без больших изменений также протекал и раньше в течение столетий. Город был старый, существовал четвертое столетие и, конечно, приобрел, за время своего существования устойчивые формы жизни.

Когда-то, на заре своего бытия, он был окраинной крепостью, пережил много осад, пожаров и моровых поветрий. В мое время это было в прошлом. Никто не предполагал, что военные бедствия когда-нибудь снова надвинутся на этот город: так далек был он от всяких границ. Но оказалось, что дальность государственной границы не помешала возникнуть военным действиям и в этом городке. В 1918—1919 годах город Мензелинск оказался местом неоднократных ожесточенных боев между Красной и Белой армиями. Тогда горожане вспомнили, что когда-то, очевидно, не даром Мензелинск слыл сильнейшим укрепленным районом, что неспроста его построили на перекрестке важных путей, в таком месте, в котором по естественным условиям он легко превращался в грозную крепость. Но от старой крепости не осталось никаких следов. Только известно, что она была в нынешней верхней части города, близ современного городского сада, на обрывистом узком полуострове, образованном двумя ручьями, впадающими в Мензелу и образующими очень глубокие овраги. Жившие в этой части жители уже не помнили о старой крепости, существовавшей когда-то на месте их современных усадеб. Не осталось от тех времен ни пушек, ни пищалей. По крайней мере я их не видел, а музея в городе не было. Из рассказов старых людей сохранились лишь воспоминания об осаде города Пугачевым. По-видимому, крепость в то время еще существовала. Хорошо сохранился крепостной ров и вал, шедший полукругом на расстоянии семи километров от Мензелинска, на западе и юго-западе, около Старой Мазины, и соединявший северо-восточную излучину Ика таким образом, что около Мензелинска создавался обширный укрепленный район, защищенный на севере, северо-востоке, востоке и юго-востоке рекой Иком, а на западе, юго-западе и юге – крепостным валом. Этот вал пересекал реку Мензелу, хорошо сохранился и имел протяжение в несколько десятков километров. По его размерам и величине укрепленного района, радиусом около семи километров можно было судить, какое значение придавалось в прежние века Мензелинску, как опорной крепости. Летописи теперь не ведутся, а события, происходящие в небольших селениях и городках, остаются лишь в памяти людей. Не велись летописи и в Мензелинске. Поэтому так мало осталось сведений о нем о тех далеких временах. Однако, крупные события последних десятилетий помнились и ярко передавались с живой подробностью. таким событием был пожар в 1877 году. Почти весь город сгорел в течение нескольких часов при сухом жарком ветре. Сгорели не только дома и имущество жителей, сгорела соборная каменная церковь, а колокола упали и пробили ряд перекрытий колокольни. Это было такое страшное событие для города, что и в мое время можно было слышать обычные выражения: «Это было за год до пожара! Или: «Это произошло уже спустя два года после пожара!». Моровые поветрия, столь ужасные в прошлые века, посещали город и в IХХ веке. Это были нашествия холеры в 1848 и 1891 году. Холера 1891 года прошла на моих глазах. Я видел результаты ее в городе. Страх и ужас напали на всех, люди боялись друг друга. Уже спустя много лет, когда я читал пушкинскую пьесу «Пир во время чумы», я ясно представлял себе, что происходило в те дальние времена, так как картины холерных смертей стояли перед моими глазами, а забыть их было нельзя.