Полная версия:

Воспоминания ученого-лесовода Александра Владимировича Тюрина

Булыгины пригласили меня к себе в Хатунку (так назывался его хутор, находившийся в десяти километров от Ясной Поляны), и я решил при первой возможности отправиться к ним. Так как мои товарищи Инюшин и Парунин также были знакомы с Булыгинами, и их они тоже приглашали к себе, то мы решили направиться в Хатунку целой компанией пешком.

В конце августа 1902 года у нас были, после окончания молотьбы и перед началом занятий, десятидневные каникулы. Погода была теплая, солнечная, и мы пустились в путь, намереваясь от Булыгиных дойти до Ясной Поляны и иметь беседу с Л. Н. Толстым по вопросам о смысле жизни. У Парунина был брат, только что поступивший в наше училище. Он присоединился к нам, и наша компания увеличилась до четырех человек. Вышли около десяти часов утра и к вечеру дошли до небольшой деревушки, где жил крестьянин, знакомый или родственник Инюшина. Сам Инюшин тоже происходил из крестьян Богородицкого уезда. Эта деревушка стояла на половине нашего пути, километров в сорока от Богородицка. Мы переночевали у крестьянина в сарае, на свежей соломе. Утром встали на заре, помогли хозяину смолотить и провеять скирду овса, позавтракали (хозяйка угостила нас великолепными блинами из свежей пшенной муки) и часов в десять утра отправились в дальнейший путь. В семь вечера того же дня мы подошли к Хатунке. Недалеко от усадьбы Булыгина нам встретились великолепно содержимые поля семенного клевера. «Очевидно, это клевер Михаила Васильевича» – сказали мы себе.

Нас встретили радушно. Михаил Васильевич, как толстовец, отдал свои земли крестьянам, оставив себе усадьбу и около нее тридцать гектар земли. Деревня Хатунка, которой он отдал свою землю, была тут же около усадьбы. Усадьба была небольшая. Стоял небольшой каменный дом, и около него необходимые службы. Около дома был расположен старый сад. Жили Булыгины скромно, почти бедно. Поужинав, мы направились спать, по указанию хозяев, на сеновал. Никто из нас не курил, и потому нас можно было спокойно разместить на сене.

Мы сказали Михаилу Васильевичу, что на другой день хотели бы сходить к Льву Николаевичу. Он обещал сообщить об этом в Ясную Поляну, чтобы получить тот или иной ответ от Л. Н. Толстого. Мы уже засыпали после утомительной дороги, как вдруг услышали внизу, на дворе сильный шум. Мы проснулись. Шум был тревожный. Мы спустились с сеновала во двор. Там были старшие дети Булыгиных. Оказалось, что крестьяне выпустили своих лошадей на булыгинский семенной клевер и травят его. Мы вспомнили, что видели этот клевер, когда подходили к усадьбе. Вместе с детьми Булыгиных мы быстро сгрудили крестьянских лошадей и загнали их на булыгинский двор. Сообщили об этом Михаилу Васильевичу. Он вышел, выслушал, в чем дело, и сказал детям, чтобы они выпустили лошадей в деревню. Пасынок Булыгина, возмущенный умышленным озорством крестьян, потравивших клевер, доказывал отчиму, что крестьянам не нужно потакать, что лошадей нужно задержать, а за потравленный клевер взять штраф. Но М. В. Булыгин настоял на своем распоряжении, и лошадей выпустили. Мы были возмущены происшедшим. Нам была непонятна пассивная позиция, занятая М. В. Булыгиным. Пасынок, недовольный решением своего отчима, ушел с ворчанием.

«Неужели это действие толстовского учения о непротивлении злу насилием?» – сказали мы себе. Мы плохо спали в эту ночь и встали утром расстроенные. Михаил Васильевич сообщил нам ответ, полученный из Ясной Поляны. Рано утром туда был послан верховой с письмом от М. В. Булыгина. В ответ сообщили, что Лев Николаевич может принять нас, но его затрудняет вопрос: что же он может сказать нам нового? Он уже все сказал в печати. Таков был ответ. Мы не сочли нужным тревожить Л. Н. Толстого и просили передать ему наше извинение за беспокойство. После происшествия, случившегося накануне и произведшего на нас глубокое впечатление, нам трудно было идти к Льву Николаевичу: душа у нас была в большом смятении. Мы отправились в Богородицк обратно, также пешком, но другой дорогой.

Через двадцать пять лет, летом 1927 года, мне снова пришлось быть в этих местах. Я приехал в Крюковское лесничество (в Тульских засеках), находившееся в пятнадцати километрах от Ясной Поляны. В одно из воскресений мы большой компанией направились в Ясную Поляну, чтобы побывать в Толстовском музее. Кроме меня и лесничего Н. Н. Чистякова с женой с нами были студенты – практиканты из Воронежского сельскохозяйственного института.

Дорога шла опушкой засек, но километров через пять мы свернули к маленькой деревушке. Около деревушки находилась разоренная усадьба с порубленным и вытоптанным фруктовым садом. Среди сада была видна маленькая избушка. Что-то в этой картине показалось мне знакомым. Я спросил Н. Н. Чистякова, как называется деревушка?

– Это Хатунка! – ответил он.

Я коротенько рассказал ему о посещении усадьбы Булыгина в 1902 году.

– Вот, это остатки усадьбы, – продолжал он, – сам он и его жена, кажется, умерли, а сын остался здесь. Он живет вон в той хибарке. Кажется он приписался к крестьянскому обществу (общине).

– Как все изменилось здесь! – заметил я.

– Хотите побывать сейчас у Ивана Михайловича Булыгина, вероятно, он дома, сегодня воскресенье! – предложил мне Н. Н. Чистяков.

Я минуту раздумывал: Ваню Булыгина я знал еще маленьким мальчиком лет шести. После некоторого размышления я отклонил предложение Чистякова, и мы поехали в Ясную Поляну. Недалеко от нее проехали через усадьбу Телятинки, где жил друг и единомышленник Л. Н. Толстого В. Чертков. Дом с мезонином еще стоял, но на всем была печать крайнего запустения. Вот и Ясная. С горы виден дом Л. Н. Толстого и обширный парк. Оставив лошадей у знакомого Н. Н. Чистякову крестьянина деревни Ясной, мы пешком направились к усадьбе.

Все было так, как и при жизни Л. Н. Толстого, только без него самого. Его могила находилась поблизости в дубовом, еще нестаром лесу. Я тщательно осмотрел и дом, и парк, и сад. Все было знакомо по многочисленным описаниям, как будто бы я уже был здесь когда-то. И я до мелочей вспомнил незавершенное до конца мое путешествие в эти края в 1902 году.

Мог ли Лев Николаевич, подумал я, звать к крестьянскому опрощению людей, видя перед собой эту нищету и некультурность. Ведь он знал, к какому опрощению жизни он ведет! Я вспомнил семью Булыгиных, опростившегося Ивана Михайловича Булыгина, и мне стало грустно и жутко. В те далекие времена и мне, юноше, стоявшему на пороге жизни, идеи толстовского опрощения были не чужды, и я лишь с большим трудом отошел от них.

Революционные веяния

Первые веяния надвигавшихся бурных событий, приведших в конце концов к революции 1905 года, мы ощутили в начале 1901 года. До этого времени мы жили спокойно. Мы изучали историю, имели представление об общественных и политических сдвигах в Древней Греции, Древнем Риме, о революции в Англии ХVII века и о революции во Франции конца ХVIII века. Но эти знания имели для нас интерес настолько далекий, что нам и в голову не приходило прилагать эти знания к нашей действительности, которую мы, впрочем, видели из очень маленького богородицкого окошечка и имели о ней самое искаженное представление. И вдруг, гром и молния среди ясного неба! Появились слухи о студенческих волнениях 8 февраля 1901 года. Министр народного просвещения Боголепов был убит студентом. Убили царского министра! Наше спокойствие исчезло. Мы заволновались, спрашивали друг друга, задавали вопросы преподавателям, но разъяснения, нас удовлетворившие, получили лишь от пришедшего к нам в 1901 году нового преподавателя И. И. Баранова, бывшего студента Петербургского лесного института. По-видимому, он был исключен из института за участие в студенческих волнениях. Как революционно настроенный студент, да еще из Петербурга, он был в курсе дела. Именно с этого времени мы начали выписывать вскладчину газету и регулярно ее читать. Вначале мы выписывали «Россию», а впоследствии начали читать журнал «Жизнь», вскоре закрытый, кроме того, принялись за изучение общественно-политических наук (политической экономии, социологии, истории политических движений). Летом 1901 года я ездил в Мензелинск для свидания с родными. Приехав в Мензелинск, я заметил там большие перемены в обществе. Город сделался местом ссылки для революционно настроенных рабочих, студентов, служащих. Здесь в первый раз я встретил рабочих революционеров, сосланных из крупных индустриальных центров (из Нижнего Новгорода, Москвы). Меня удивила их широкая развитость и начитанность. В то же время они были деловиты, добывая себе средства для жизни разнообразным трудом. От них я получил первые книги о рабочем движении на западе Европы и у нас в России. Из моих новых знакомых мне нравился Павел Васильевич Беляевский, типографский рабочий из Нижнего Новгорода. Молодежь собиралась на хуторе Д. Н. Тяжельникова, расположенном в трех километрах от города. Сын Д. Н. Тяжельникова Борис был моим товарищем по городскому училищу. В описываемое время он учился в техническом училище в городе Кунгуре Пермской губернии. Несколько позже, как оказалось, он вступил в партию эсеров, участвовал в каком-то террористическом действии и погиб. Дочь Д. Н. Тяжельникова, Зоя была на один год старше меня. Она кончила гимназию в Уфе и в описываемое время учительствовала в одной из земских школ Мензелинского уезда. В 1901 году она была веселой девушкой, привлекавшей к себе молодежь. Гостеприимная хозяйка, приветливая и жизнерадостная – она была центром, около которого группировалось революционно настроенное общество. На хуторе собирались по крайней мере один раз в неделю, обычно с субботы на воскресенье. Время проходило в беседах, спорах, пении революционных песен. Еда и питье в таких сборищах играли малую роль. Кусок черного хлеба и стакан чая удовлетворял каждого. Сама хозяйка Зоя, ее брат Борис симпатизировали больше народникам, гости же были большей частью с марксисткими симпатиями. Спорам о народниках и марксистах не было конца.

Когда осенью 1901 года после каникул мы собрались в училище, то оказалось, что многие, как и я, приехали с беспокойными мыслями относительно ближайшего будущего России. В начале 1902 года в газете «Россия», которую мы выписывали, появился фельетон Амфитеатрова «Господа Обмановы», направленный против династии Романовых. Для нас, юношей, этот фельетон был как разорвавшаяся бомба. Мы были еще более взбудоражены, когда оказалось, что газету «Россия» закрыли за Амфитеатровский фельетон, а самого фельетониста выслали в Сибирь. В эту зиму у нас стали появляться нелегальные листовки, брошюры, газеты на папиросной бумаге (из-за границы). Ученический коллектив стал распадаться на две группы. Одна тянулась к революционной литературе и самообразованию, другая – заняла позицию противодействия первой. В первой группе в нашем классе своей активностью и склонностью к революционному героизму и, пожалуй, мученичеству были В. Ф. Инюшин и В. Е. Парунин. В 1903 году они, по-видимому, сделались членами организации эсеров. Вследствие своей неосторожности, всем бросавшейся в глаза, они очень скоро, в конце 1903 года, были арестованы и заключены в Тульскую тюрьму. Там они просидели не менее года и затем были высланы в северные губернии.

Во второй группе активным охранителем существовавшего порядка был Н. Н. Узбеков, дворянин, племянник крупного помещика Тамбовской губернии. Вследствие этих явлений, наш класс в 1903 и 1904 годах, до момента нашего окончания (в июле 1904 года) гудел, как улей. Наши наставники, начиная с директора М. П. Зубрилова и кончая учителями, были озабочены настроениями нашего класса, особенно после ареста Инюшина и Парунина. Они боялись катастрофы. Но мы благополучно кончили курс наук летом 1904 года и оставили училище. Классы, шедшие за нами, были более спокойны и не внушали для дирекции серьезных опасений. Впрочем, осенью 1905 года и они оказались неспокойными. Характерно, что народнические тенденции в училище были выражены более сильно, нежели марксистские. Меня лично народничество не привлекало. Я знал деревенскую жизнь, и идеализация народа была мне чужда. Марксизм привлекал меня стройностью и научностью своего воззрения. Но передо мной стоял тогда недоуменный вопрос: где же тот рабочий класс, который осуществит это учение? Индустриальных рабочих в Богородицке не было, они были в Петербурге, Нижнем Новгороде, Москве, Туле. Нет ли здесь иллюзий, как и у народников, думал я. Эти сомнения были у меня очень сильны в 1903 и 1904 годах. Позднее они рассеялись, но это было уже в Петербурге, в 1904 году.

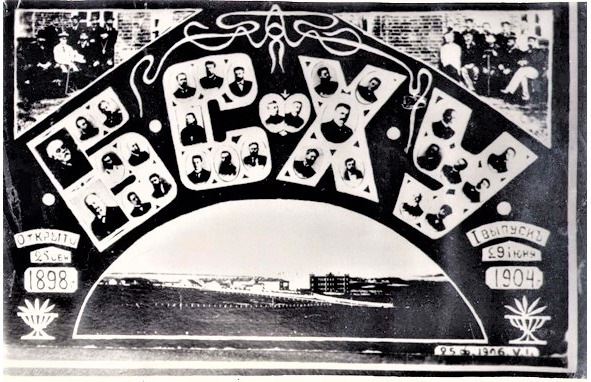

Весною 1904 года я окончил с отличием Богородицкое среднее сельскохозяйственное училище и поступил по конкурсу аттестатов в Петербургский лесной институт.

Первый выпуск Богородицкого среднего сельскохозяйственного училища. 1904 год

Послесловие

С той поры минуло много десятков лет. В 1968 году Богородицкое среднее сельскохозяственное училище, преобразованное в советское время в Богородицкий сельскохозяйственный техникум, отмечал 70-летний юбилей. В подготовке к юбилею я принял посильное участие. В связи с этим я получил от дирекции задушевное послание, на которое ответил сердечным письмом. Привожу послание дирекции и мой ответ.

Уважаемый тов. Тюрин А. В.

Дирекция, партийная, комсомольская и профсоюзная организации Богородицкого сельскохозяйственного техникума поздравляют Вас с 70-летием родного учебного заведения, в котором Вы провели лучшие годы своей юности, выражают Вам искреннюю благодарность и признательность за активное деятельное участие в подготовке техникума к празднованию этого славного юбилея, желает Вам доброго здоровья, благополучия и успехов в Ваших делах.

Директор Богородицкого сельскохозяйственного техникума (Зеленцов)

Секретарь партийного бюро (Ушков)

Секретарь комитета ВЛКСМ (Туманова)

Председатель месткома (Савельев)

г. Богородицк, 1968 г.

Директору Богородицкого сельскохозяйственного техникума

тов. Зеленцову Л. В.

Секретарю партийного бюро тов. Ушакову

Секретарю Комитета ВЛКСМ тов. Тумановой

Председателю месткома тов. Савельеву

Уважаемые товарищи!

Благодарю Вас за ваше задушевное послание с приложением очерка (проспекта) «Богородицкий сельскохозяйственный техникум», 1968 г., и альбома фотоснимков, характеризующий техникум и город Богородицк.

Мысленно, с душевным волнением, побывал я в тех местах, где жил и учился с 1898 по 1904 год.

Вижу, каким огромным и благоустроенным учебным заведением стал ныне Богородицкий сельскохозяйственный техникум.

Горжусь им и желаю ему дальнейшего расцвета.

Мой глубокий привет всему коллективу техникума!

15.07.68 г., А. Тюрин

Город Пушкино Московской области, Оранжерейная 15, кв. 8.

Наш совместный жизненный путь

Наши встречи

В книге говорится о том, как дедушка и бабушка встретились друг с другом и повенчались в сельской церкви в глуши Брянских лесов, как долго жили в них, как переехали в Воронеж, как пережили Великую Отечественную войну и как под старость поселились в Подмосковье, в Пушкино.

Дедушка и бабушка, 1971 год.

Мы повенчались с бабушкой 22 января 1913 года. Произошло это венчание в сельской церкви села Полпино, близ города Брянска, недалеко от Брянского опытного лесничества, куда я приехал, как лесничий, в конце декабря 1912 года. Бабушка, как невеста, приехала из Уфы в Брянское опытное лесничество вместе со своей матерью Верой Алексеевной Воскресенской 21 января 1913 года, накануне нашего венчания.

Прошло с тех пор более 50 лет нашей жизни. Естественно, что перед датой золотой свадьбы, мы были полны трогательных воспоминаний. Нам легко было это сделать, так как еще в 1941—1946 годах мы записали нашу жизнь под заглавием «Путешествие в собственное прошлое». Получилась большая повесть, перепечатанная потом Екатериной Петровной на машинке.

Историю нашего знакомства коротенько воспроизвожу здесь, пользуясь записями бабушки. С моей стороны будут сообщены лишь некоторые разъяснения.

Мы познакомились в 1906 году. В 1906 году я был студентом Петербургского лесного института. Мне было двадцать три с небольшим года. В годы первой революции наш институт, как и остальные вузы страны, был закрыт с 22 января 1905 года до сентября 1906 года. В конце 1905 года я все же приезжал в Петербург, полагая, что занятия вот-вот начнутся, и пробыл там до весны 1906 года. Затем в конце апреля 1906 года я уехал на лето к сестре и зятю Астаповым, жившим в селе Булгаково близ Уфы.

Проездом через Уфу я познакомился с семейством Воскресенских. Вера Алексеевна (мать Екатерины Петровны) была учительницей в начальной школе. У нее было три дочери: Елизавета Петровна (старшая) – учительница в той же школе; Марья Петровна (средняя) – учительница в школе села Булгаково, и Екатерина – ученица средней школы (ей было тогда пятнадцать лет).

Вспоминаю курьезный случай. Во время прогулки вместе с сестрами Воскресенскими по окрестностям Уфы, мне и девушкам потребовалось перепрыгнуть через канавку. Я любезно подал руку, и все девушки, кроме одной благополучно ее перепрыгнули. С Екатериной Петровной случился конфуз, она, подавая руку, неумышленно оторвала рукав моей рубашки. Возможно, это был знак судьбы.

Дальше даю место воспоминаниям Екатерины Петровны.

1906 год

«Мать моя была выдающимся педагогом и сердечным отзывчивым человеком. Общественность города Уфы ценила ее за безупречную работу, а ученики любили ее за доброе сердце. Уже в советское время, в 1921 году она получила звание «Герой труда».

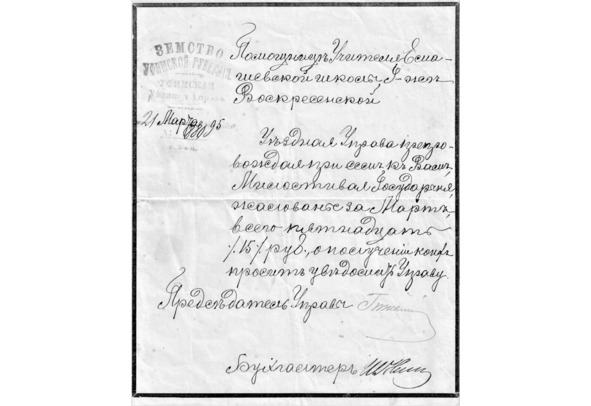

Поощрение Вере Алексеевне Воскресенской от «Милостивой Государыни»

В семье нас было три сестры. Старшая Елизавета была застенчива, кротка, добра до самопожертвования. Вторая сестра Мария была с неровным характером. Энергичная, веселая, остроумная, временами изумительно интересная. Около нее был постоянно круг молодежи. Она была очень добра и жалостлива. В порыве жалости могла отдать положительно все, что имела. В запальчивости же, к чему была склонна, она могла обидеть человека, поступить даже несправедливо, а потом, остынув, не знала, чем искупить свою вину. Я была более сдержанной, очень замкнутой, слегка настороженной к людям и самолюбивой. Свою мать я любила какой-то ревнивой болезненной любовью. С ранних лет я наблюдала за ней (мы росли без отца: отец умер, когда мне было два года), чувствовала всем своим существом, как тяжело доставалась ей жизнь, и с каким мужеством и достоинством она несла тяжесть жизни.

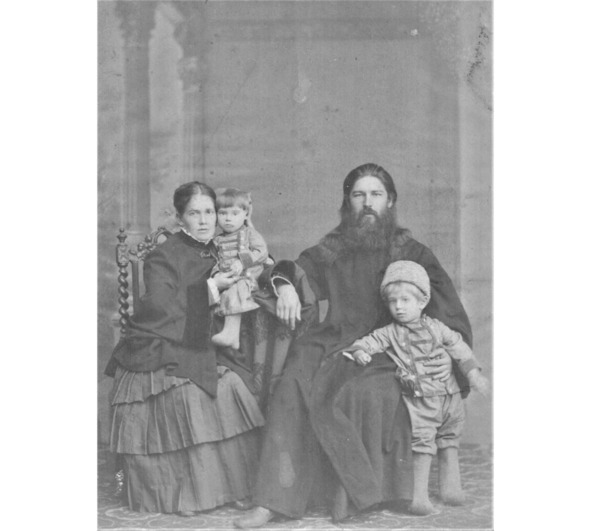

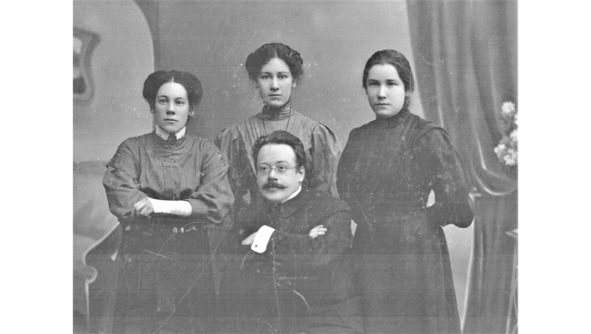

Вера Алексеевна (урожденная Стешина), Петр Платонович, Елизавета Петровна Воскресенские и Николай (приемный сын Стешиных). Уфа, 1989 год

Верхний ряд: Александра Васильевна и Анна Ильинична (мать Веры Алексеевны) Стешины. Средний ряд: Зинаида (племянница А. И. Стешина), Екатерина Петровна и Вера Алексеевна Воскресенские. Нижний ряд: Мария Петровна и Елизавета Петровна Воскресенские, Александр Алексеевич Стешин. Уфа, 1904 год

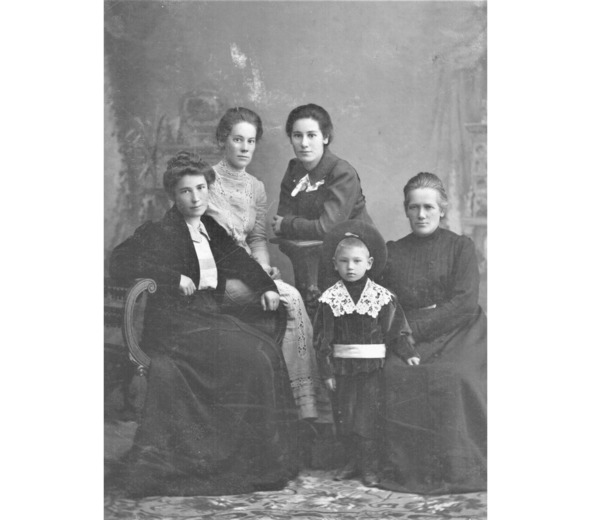

Елизавета, Мария, Екатерина Воскресенские и Андрей Николаевич Стешин. Уфа, 1909 год

Елизавета Петровна, Мария Петровна, Екатерина Петровна, Вера Алексеевна Воскресенские и Николай (приемный сын А. А. Стешина). Уфа

Моя сестра Мария познакомилась с Александром Владимировичем весною 1906 года. С первого же раза он произвел на нее сильное впечатление. При последующих встречах и беседах это впечатление усилилось и вскоре перешло в сильное чувство. Ее письма из Булгаково, где она в то время (1906) учительствовала, были наполнены восхищением. Стало ясно, что на сей раз она увлеклась серьезно. У нас в семье сложилось впечатление, что она пользуется взаимностью. Как оказалось потом, это мнение было ошибочным. Мария Петровна в описываемое время считалась невестой одного учителя, А. В. Титова. Вера Алексеевна Воскресенская, боясь проявления ревнивых чувств со стороны жениха, А. В. Титова, сама предупредила Александра Владимировича об этой помолвке. Из уважения к Вере Алексеевне Александр Владимирович ответил ей, что он не ищет чужих невест.

Мария Петровна Воскресенская. Уфа, 1912 год

Я познакомилась с Александром Владимировичем позже сестры Марии.

1905 год со своими революционными событиями застал меня в стенах закрытого учебного заведения. Несмотря на полную изолированность от жизни, к нам все-таки проникли новые веяния. Меня они застали врасплох, но заставили, несмотря на очень молодой возраст (мне было пятнадцать лет), глубоко задуматься над происходившими событиями.

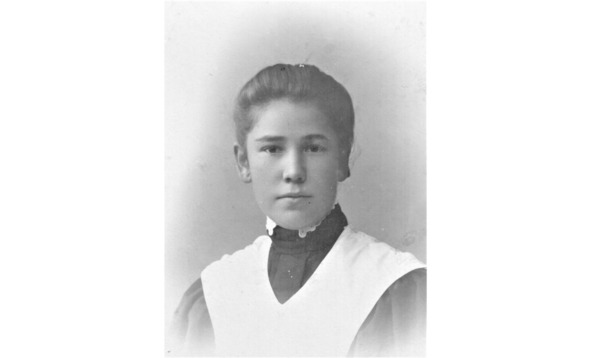

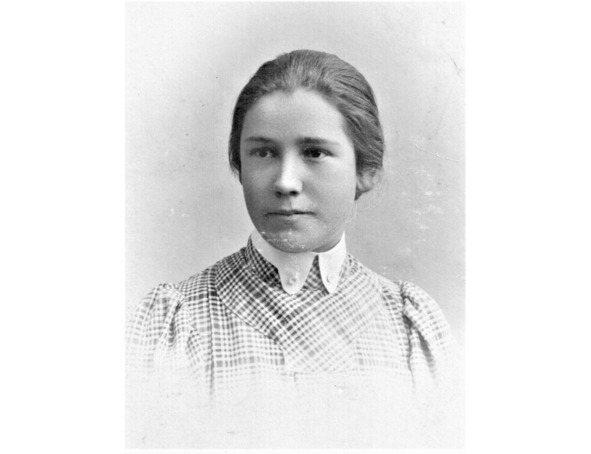

Екатерина Петровна Воскресенская. Уфа, 1906 год

В это переломное для меня время я познакомилась с Александром Владимировичем. Он произвел на меня большое впечатление, как человек с сильным характером, хорошо образованный и, главное знающий твердо и уверенно свое место в жизни. Он резко отличался от прежних моих знакомых молодых людей. Я наблюдала за ним со стороны и часто приходила к мысли: «Вот человек, который сможет дать ответ на многие вопросы жизни». Стороной я слышала, что он принимал участие в революционной борьбе.

Когда выяснилось, что моя сестра Мария серьезно увлеклась Александром Владимировичем, я смотрела на него, скорее как на своего будущего родственника. Тем не менее, я его стеснялась, старалась быть незамеченной им, пристально наблюдала за ним со стороны и посильно изучала его.

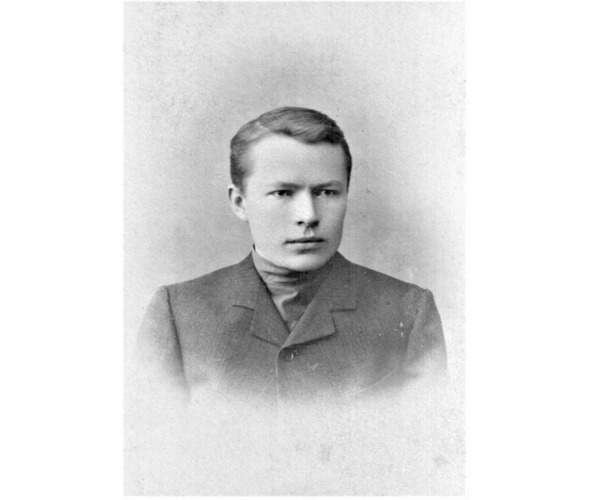

Александр Владимирович Тюрин. СПб, 1906 год

При случайных встречах, замечая иногда пристальный взгляд на себе Александра Владимировича, я сильно смущалась и еще больше старалась замкнуться в себе и отойти в сторону.

Благополучно сдав экзамены, я перешла осенью 1906 года в Уфимскую гимназию в седьмой класс и с азартом принялась за изучение всех предметов, посещая также нелегальные кружки самообразования. В кружках я встречала многих сверстников из мужской молодежи и невольно проводила параллель между ними и Александром Владимировичем, и каждый раз убеждалась в его превосходстве».

1908 год

Прошло два года после описанных встреч. За эти два года я не был ни в Мензелинске, где жила моя мать, ни в Булгакове, где жила моя сестра и зять Астаповы. Я перешел на последний курс лесного института. Передо мною виднелась пора моей самостоятельной службы, как лесничего. Мне было двадцать пять лет, и я не был женат и еще не думал о женитьбе. К тому же у меня не было невесты. Некогда было ее искать. Но по временам я вспоминал с нежным чувством подростка Екатерину Воскресенскую: «Какова-то она теперь?»

В июле 1908 года я поехал в Булгаково на отдых. В Уфе я неожиданно встретился с Екатериной и был поражен, как из подростка за два года выросла прелестная девушка. Я был восхищен ею и сразу сказал себе: «Вот моя невеста».

Женя, Елизавета Петровна, Мария Петровна, Екатерина Петровна Вознесенские, Катя и Александр Владимирович Тюрин. Уфа, 1908 год

Екатерина Петровна Воскресенская – ученица гимназии. Уфа, 1908 год

Даю дальше место воспоминаниям Екатерины Петровны.

«Прошло два года. Весной 1908 года я успешно окончила гимназию с золотой медалью. Передо мной открывались дальнейшие возможности осуществления поставленной цели – получения высшего образования. Я была в приподнятом настроении и была уверена в дальнейших своих успехах. Будущее рисовалось для меня в самых радужных красках. На лето я осталась в Уфе, чтобы заменить в семье врача С. П. Знаменского, уехавшую в отпуск, домашнюю учительницу М. В. Спасскую. Иногда, в качестве отдыха, я заходила навестить бабушку и дядю с тетей (Стешиных). Однажды (это было в конце июля 1908 года) я встретилась у них с Александром Владимировичем, заехавшим к Стешиным по пути в Булгаково, куда он ехал на отдых к своей сестре. Мы не виделись с ним два года. На этот раз при встрече с ним я не испытывала прежней детской робости. Я встретилась, как равная, с равным.