Полная версия:

Календари на Руси

(Примечание автора. В честь победы руссов и заключения мира построена Великая стена, которая позже стала называться Китайской стеной и возникли изображения обобщающего образа Георгия Победоносца, поражающего стрелой змею (дракона). Это изображение стало гербом города Москвы.

Рис. 11. Георгий Победоносец, старинная гравюра [11]

Рис. 12. Георгий Победоносец, герб Москвы

Славяне имели разные календари, но в основном использовали два: Солнечный и Лунный. Причем слово «месяц» хорошо отражает то, что «лунный счет» был особенно важен (месяц- луна). Был счет днями (по Солнцу) и месяцами (по Луне). Календари были упорядочены с годичными астрономическими циклами и природными явлениями. Неделя обычно делилась либо на пять (у восточных), шесть дней, либо на девять дней. Воскресение так и называли – неделя. Понедельник (после недели), еврейская суббота именовалась – шесток. В девятидневной неделе было так же: седмица и осьмица. Вот осьмица уж прошла, и неделя подошла (Конёк-Горбунок).

У славян изначально было только три времени года: осень, зима и весна. Год состоял из 9 месяцев, по три месяца не сезон. Длительность месяцев – 40 и 41 день.

Позже у всех индоевропейских народов появился и четвертый сезон. Славянское название лета является инновацией, сохраняя наряду с этим древнее значение «год». Благодаря письменным памятникам мы знаем, что наши предки даже ход дня делили более сложным образом, нежели чем современный мир:

заутреня, заря, ранняя заря, начало света, восход солнца, утро, середина утра, обедня, обед, полдень, уденье, полуденье, паобед, вечер, ночь, полночь.

А. А. Тюняев, доклад в Институте проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН, 17.10.2013 г [12]. Огромные природные богатства России во все времена притягивали мародёров со всех континентов. Неспособные к производящему хозяйству туземцы, оказались весьма способными в организации захватнических войн. Они также с успехом освоили и войну, которая ведётся оружием пропаганды. Главным таким оружием является нагнетание «уверенности» в том, что у русского народа нет прав на древнюю историю, а, следовательно, нет прав и на территории. Вторым стволом «двустволка» азиато-европейской пропаганды выстреливает дробь, которой пытается уверить, что на исконно русской земле, якобы, жили какие-то другие «коренные» народы. Если не противостоять такой – историографической – агрессии, то мы станем свидетелями широкомасштабного геноцида русского народа, первые акты которого уже состоялись в Казахстане, Украине, Средней Азии, Прибалтике и т. д.

Итак, что кладут во главу угла своего концлагеря так называемые «официальные» историки, утверждая, что у русского народа не может быть истории раньше 6-го века н.э.? А кладут они, якобы, факты, которые вымучивают из так называемых письменных источников. Но что из таких «источников» можно выжать? Только «хеппи энд», как из всякой сказки. Сегодня уже многие исследователи знают, что самые древние «источники» описывают не реальную историю того или иного народа, а всего лишь передают сказочные образы, которыми бабушки и дедушки пытались убаюкать своих внуков. Теперь, уроженцы Востока и Европы, опираясь на свои «предыдущие» «заслуги» и какие-то регалии, пытаются вылепить историю России из своих и соседских сказок. Я упомяну только Гильгамеша, Моисея, Исуса, Тора, Тюра, Германареха, короля Артура и аналогичный фольклор.

Русский народ не желает подражать таким восточным и европейским «историкам». Русский народ не хочет восстанавливать свою историю ни на вымышленной «орде», ни на вполне реальной, но сказочной, курочке Рябе. Русский народ хочет иметь настоящую историю! Свою! Мы способны сформулировать такую историю без помощи азиатских «светил», ровно так же, как мы сформулировали необходимую математику для освоения космоса.

После этого вступления, я перехожу к доказательствам.

Первое доказательство

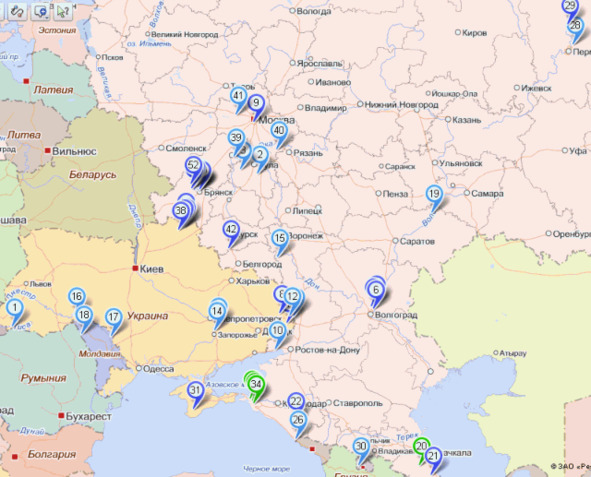

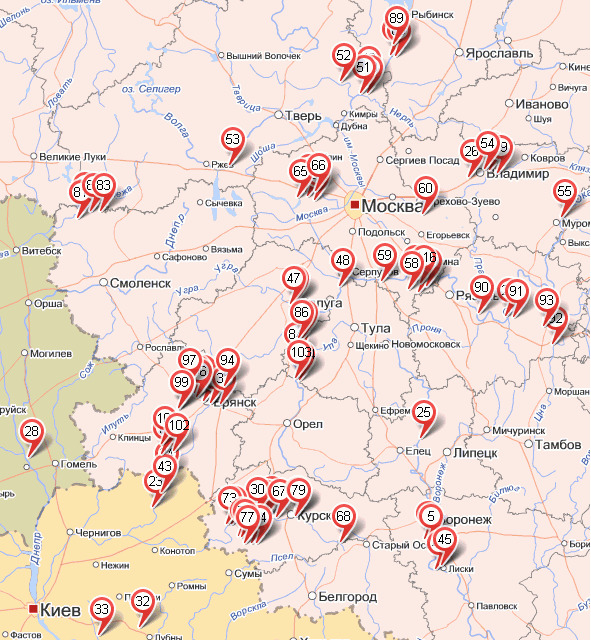

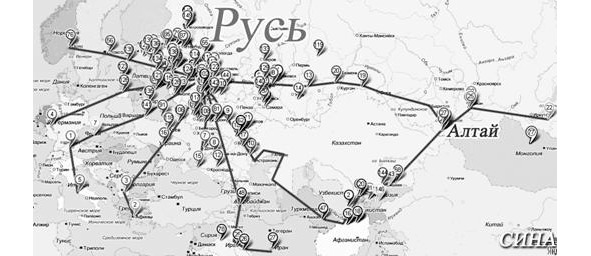

На Руси всегда была высокая плотность населения. На рис. 13 и рис. 14 представлены карты с нанесёнными на них метками. Эти метки показывают уже открытые памятники раннего и среднего палеолита (500 – 100 тыс. лет; рис. 13) и памятник верхнего палеолита (50 – 15 тысяч лет; рис. 14). Естественно, памятники нанесены не все, но даже они показывают, насколько плотно в самые древние времена была заселена Древнейшая Русь.

Подробнее об этом периоде изложено в докладе: Клёсов А. А., Тюняев А. А. «Современный человек в среднем – верхнем палеолите Русской равнины: археология, антропология и ДНК-генеалогия» // Доклад на Международной научно-практической конференции «Экология человека в условиях трансграничного сотрудничества». Национальная академия наук Республики Беларусь. Минск. – 25 – 28 июня 2013. // доклад на VI международном конгрессе «Докирилловская славянская письменность и дохристианская славянская культура». ЛГУ им. А. С. Пушкина. 14 – 17 мая 2013 г.

Рис. 13. Карта распроcтранения памятников раннего и среднего неолита, самые древние (зеленые), ранние (голубые) и средние (синие) на Русской Равнине [12]

Рис. 14. Ката распроcтранения памятников верхнего палеолита на Русской Равнине [12]

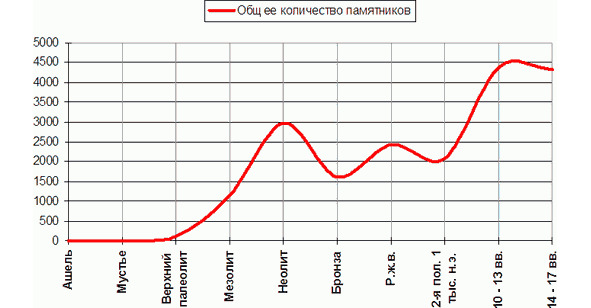

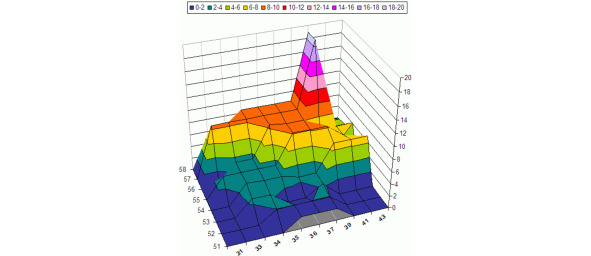

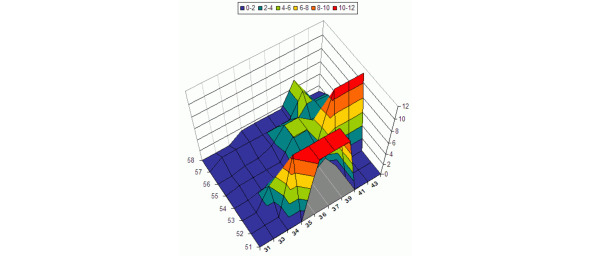

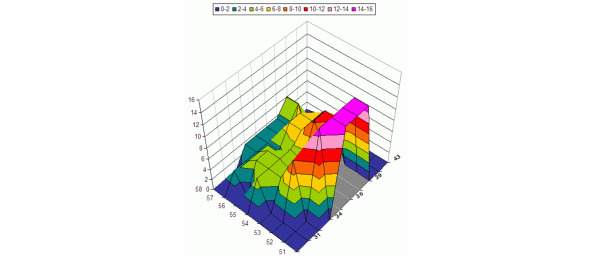

Следующий за верхним палеолитом период – это мезолит – неолит – железный век – средневековье – наши дни. Эта часть реальной истории тоже прекрасно поддаётся изучению общепринятыми научными методами. На рис. 15 и рис. 16 представлены графики, показывающие численность населения Центральной России в зависимости от археологической эпохи. Очевидно, что численность населения всегда была высокой и наращивалась поступательно в течение времени.

Рис. 15. Общее количество памятников на территории Русской Равнины, логарифмическая шкала [12]

Рис. 16. Население древнейшей Руси, сверху вниз: неолит, бронза, железный век [12]

Из графиков, представленных на рис. 16, можно также увидеть, что центральная часть русского населения всегда была связана с Московским регионом. Подробнее анализ статистических данных выполнен в докладе: Тюняев А. А., Динамика памятников Русской равнины: количественный подход // Человек: его биологическая и социальная история: Труды Международной конференции, посвящённой 80-летию академика РАН В. П. Алексеева (Четвёртые Алексеевские чтения); Отделение историко-филологических наук РАН; Ин-т этнологии и антропологии им Н. Н. Миклухо-Маклая РАН; Ин-т археологии РАН. – М. – Одинцово АНОО ВПО «Одинцовский гуманитарный институт», 2010 – Т. 1. – 242.

Второе доказательство

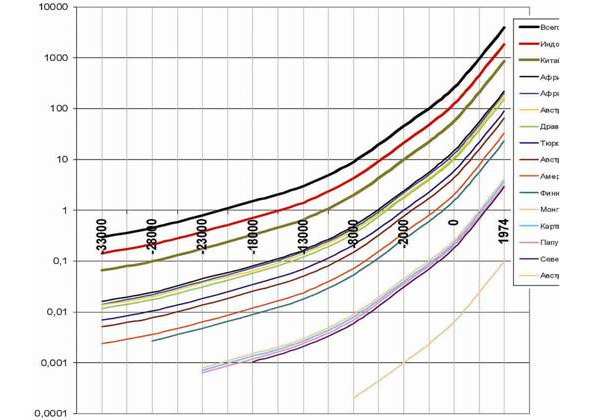

В своей монографии: Тюняев А. А., «Русский Китай. Экспорт цивилизации». 2013 г [13] произвёл расчёт численности населения, пользуясь лингвистическими данными из БСЭ. Результаты этого расчёта приведены на графике Рис. 17. Они показывают, что только два народа в древности имели высокую численность: это русские (красный график) и «китайцы» (зеленоватый график). Численность остальных народов была ниже величины погрешности.

Рис. 17. Корреляция численности населения древнего и современного периодов. По горизонтальной оси – годы, по вертикальной оси – количество носителей в миллионах человек [13]

Третье доказательство

Генетические данные подробно рассмотрены в докладе: Клёсов А. А., Тюняев А. А., Гипотеза о появлении гаплогруппы I на Русской равнине 52 – 47 тысяч лет назад // Сборник материалов международной научно-практической конференции «Комплексные исследования современных и древних популяций человека». – Минск: Институт истории НАН Беларуси. – 23- 25 июня 2010. – С. 384 – 396 [14].

В этой работе показано, что как минимум, одна ветвь русского народа – носители гаплогруппы I – существовала на Русской равнине уже, начиная с 60 тыс. до н. э. А в 6-м тыс. до н.э. к этой ветви добавилась ветвь R1a1. Сегодня все вместе эти ветви составляют 80 – 100 процентов русского народа.

Четвёртое доказательство

В той же работе [13] – реконструирован Русский торговый путь в V тыс. до н.э. – I тыс. н.э.. Он охватывал западные и восточные земли, имея центр торговли в окрестностях Москвы. На рис. 18 представлен фрагмент Северного торгового пути времени 8 – 10 веков. Он показывает, что далеко не Киев был определяющим в экономическом и государственном отношениях. Русь была самостоятельным и сильным государством, представлявшим для Киева добычу.

Рис. 18. Древние торговые пути: серебряные дирхемы (8 – 10 века) [13]

Рис. 19. Древние торговые пути (6 тыс. лет до н.э. – 12 век) [13]

На рис. 19 показана вся сеть Северного торгового пути. Причём, следует отметить, что выкладки по Северному торговому пути полностью совпадают с аналогичными построения специалистов, занимавшихся в разное время той или иной частью этого торгового пути. По этой теме опубликована монография и сделано более 20-ти докладов в институтах Российской академии наук.

Пятое доказательство

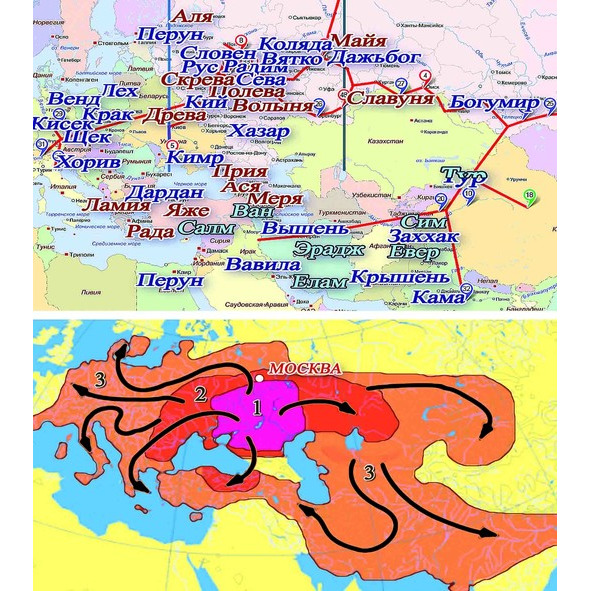

Существует «общепринятая» версия происхождения так называемых «индоевропейцев». Она изложена в нижней части рис. 20. А в верхней его части показано расселение русских и некоторых «соседних» племён. Эта работа произведена с помощью реконструкции по фольклорным, мифологическим и иным данным. Как видим, обе системы совпадают вплоть до мелочей.

Рис. 20. Сравнение гипотез происхождения русского народа (славян, индоевропейцев) [13]

На рисунке показано: сверху – наша карта «нефритового» пути (3-е тыс. до н.э.) и народы, расселённые вдоль него. Снизу – традиционная схема миграций индоевропейцев в 4000 – 1000 гг. до н.э., сформированная в соответствии с «курганной гипотезой». Цифрами обозначены фазы: 1 – прародина (самарская, среднестоговская и др. культуры), 2 – расселение в 3 – 2-м тыс. до н.э., 3 – расселение носителей индоевропейских языков к 1000 г. до н.э. (армяне, балты, германцы, пеласги, дарды, иллирийцы, жители Северной Индии, жители Северного Ирана, италики, кельты, нуристанцы, славяне, тохарцы, фракийцы, фригийцы, хетты).

Шестое доказательство

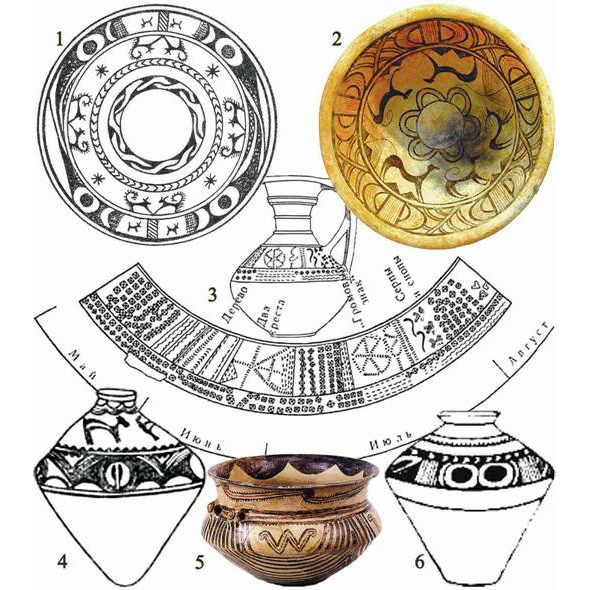

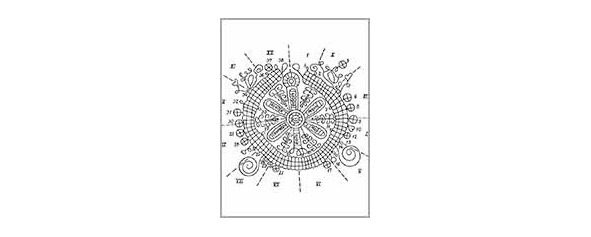

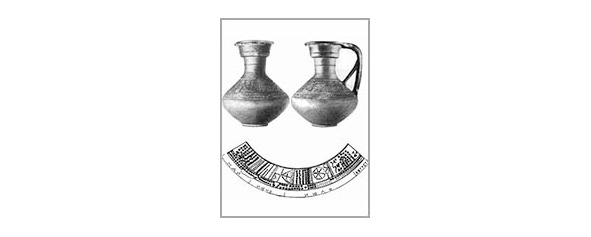

Несколько слов об астрономических знаниях. На рис. 21 показаны разные варианты календарей. Здесь мы видим его формирование в эпоху неолита – это трипольская культура, а также культура Кукутень. Продолжение формирования календаря – это культура железного века (Черняховская). Таких, календарных изображений на южнорусских территориях много. Много их и в соседних балканских странах. Данная иллюстрация взята из доклада: Тюняев А. А. Становление и развитие астрономии в мезолите – неолите Русской равнины и Балкан // Доклад на Международной научной конференции «К истокам культуры и науки», Сербия, Белград, 21 – 23 сентября 2012 года.

Рис. 21. Изображение календаря: 1, 2, 4, 6 – календари на керамике Триполья; 5 – календарное изображение на керамике Кукутени; 3 – календарь на кувшине черняховской культуры (3 – 4 век) [13]

Таким образом, исследование всего спектра данных, которые к сегодняшнему дню добыты наукой, позволяют уверенно говорить о существовании на Руси и у русского народа гораздо более древней истории, чем та, которую пытаются навязать добровольные помощники из стран, заинтересованных в последующем разграблении. Эту историю необходимо вводить в образовательный процесс, а сопротивление «добровольных помощников» необходимо преодолевать.

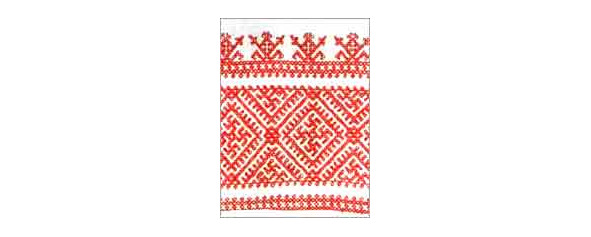

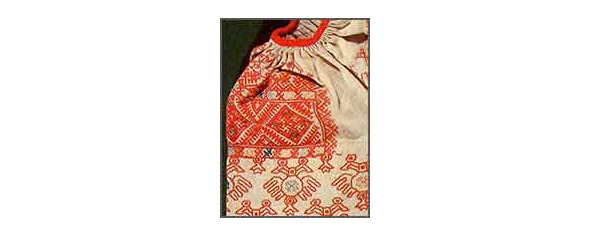

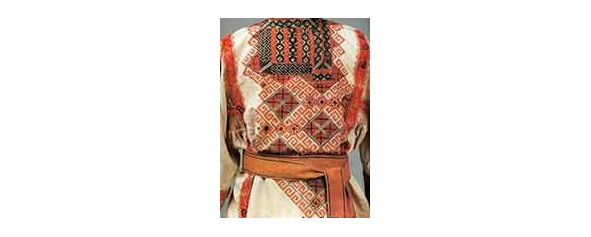

Рис. 22. Ведические символы на Руси [13]

Ни в одной стране мира нет такого количества разновидностей ведических символов, как в России. Они встречается повсеместно на всей её огромной территории, в пределах её современных границ, с востока на запад и с севера на юг, с древнейших времён и вплоть до начала XX века. Археологи находят их во всех культурах, которые когда-либо там существовали и которым современные учёные дали разные названия: костёнковская и мезинская культуры (25—20 тыс. лет до н.э.), трипольская культура (VI – III тыс. до н.э.), андроновская культура (XVII – IX веках до н. э.) – так назвали цивилизацию, которая существовала в XVII – IX веках до н. э на территории Западной Сибири, западной части Средней Азии и Южном Урале, тагарская культура бассейна реки Енисея (IX – III в. до н.э.), пазырыкская культура (конец I тыс. до н.э.), скифская и сарматская культура. Ведические символы, в частности свастичные, использовались руссами в градостроении и зодчестве, изображались на фасадах деревянных срубных изб, на деревянной и глиняной утвари, на женских украшениях – височных кольцах, на перстнях, на иконах и росписи «православных» храмов, на глиняной посуде и на родовых гербах. Наибольшее применение свастика нашла в украшении предметов одежды и быта, и широко использовалась ткачихами и вышивальщицами.

Примечание автора. Свастика (символ «卐» или «卍») – приветствие, пожелание удачи, благоденствие. Свастика является одним из самых древних и широко распространённых графических символов, у многих народов мира она изображена на предметах повседневного быта, одежде, монетах, вазах, оружии, знамёнах и гербах, при оформлении церквей и домов. Символ встречается с 8 тыс. лет до н. э., предположительно выкристаллизовавшись из ромбо-меандрового орнамента, впервые появившегося в позднем палеолите. У древних народов она была символом движения, жизни, Солнца, света, благополучия, и способна символизировать философские категории. Не следует смешивать древний смысл свастики с символом нацизма в гитлеровской Германии, где она стала устойчиво ассоциироваться именно с режимом нацистской диктатуры и идеологии. Одно из самых ранних употреблений ромбо-меандрового свастического орнамента отмечено в эпоху палеолита в Костёнковской и Мезинской культурах (25—20 тыс. лет до н. э.). 15 апреля 2015 года была опубликована официальная позиция Роскомнадзора, согласно которой демонстрация свастики без целей пропаганды не является нарушением закона о противодействии экстремизма.

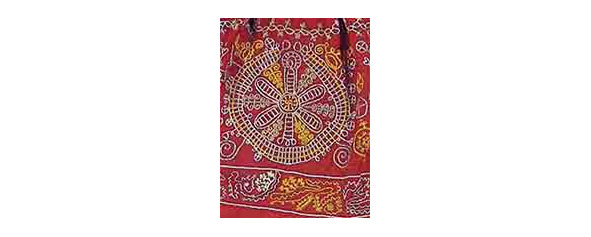

Рис. 23. Древние скатерти со свастикой [13]

Существует огромное количество полотенец, скатертей, поясов, в орнаментах которых использовалась свастика. Обилие и разнообразие свастичных мотивов просто поражает, как и тот факт, что раньше непростительно редко они появлялись даже в специализированных книгах по народно-прикладному искусству, не говоря уже о существовании отдельных коллекций. Этот пробел восполнил П. И. Кутенков, который собрал колоссальный материал – результат изучения распространения свастики в Новгородской земле, Вологодской, Тверской, Архангельской, Вятской, Костромской, Пермской, Забайкалье и Алтае и описал его в книге «Ярга-свастика – знак русской народной культуры». В ней он приводит таблицы, в которые свёл характерные начертания свастик, использовавшихся на территории России в период с I по XX вв. н.э.

Изумительные древние орнаменты выполняли обереговую функцию, вместе с несомненной эстетической, в которой было важно всё – и место расположения вышивки (плечи, горловина, подол и т.п.), цвет, нити, выбор орнамента и пр. Солярные (солнечные) символы, как впрочем и любой другой знак, несли в них определённую смысловую нагрузку, выписывая своего рода послание, расшифровать которое мог только знающий человек. Ещё во второй половине XIX века в некоторых русских деревнях жили старушки-ведуньи, умевшие «читать» по вышитому орнаменту. Одежда, которую шили и носили наши предки, представляла собой самые настоящие произведения искусства. Все символы, узоры, вышивки и кружева несли в себе определённую информацию, рассказывавшую знающим очень многое.

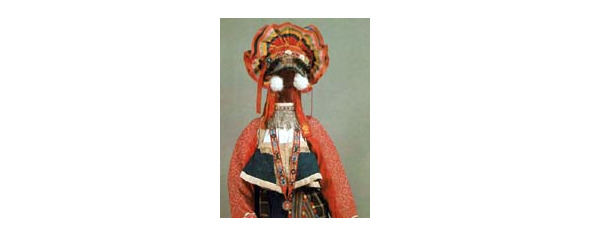

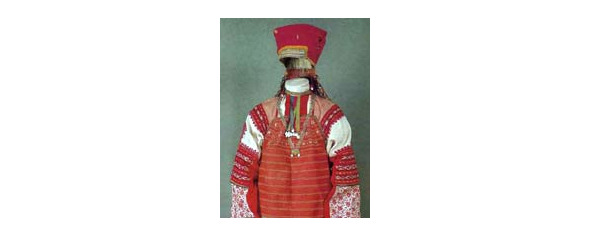

Рис. 24. Одежда в древней Руси [13]

Женихи судили по рубахам и передникам о способностях девушки и её трудолюбии: умеет ли она прясть, ткать, шить и кружева плести. Язык русской народной вышивки – это «система письма», где чернила и бумагу заменяют холст и, чаще всего, красная нить. Понятие «писать» в древности имело значение «украшать» и «изображать». «Строчить письмо» значило вышивать строкой, дополняемое один за другим рядом символических знаков.

Когда девушка готовила себе приданое, мать или бабушка внимательно следили за её работой и сразу поправляли ошибки. Очевидец рассказывает, как дочь ткала в приданое полотенце и в его кайме хотела поставить два ряда треугольников, вершина к вершине. Увидев это, мать остановила её: «Нельзя так делать, дочка! Драконовы зубы у тебя получатся, несчастье на голову накличешь, девичий твой цвет и замужняя жизнь у дракона в зубах окажутся. Поставь узорки подошва к подошве – выйдут солнечные лучи. И будут светить они тебе во всю жизнь».

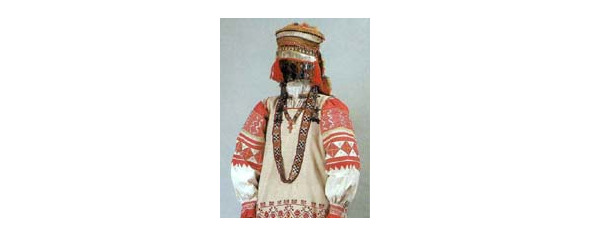

Рис. 25. Одежда в древней Руси [13]

Простые деревенские жители в продолжение целых столетий сохраняют с каким-то религиозным уважением форму, цвет и малейшие принадлежности костюма своих предков», – отмечали этнографы в середине XIX века. В городах традиционный русский наряд бытовал вплоть до указанного времени. В сельской же местности его повсеместно носили и в начале (кое-где даже в середине) XX столетия. Правила ношения традиционной одежды имели ряд особенностей: одну полагалось носить лицам, ещё не достигшим брачного возраста, другую – совершеннолетним, но ещё не ставшим родителями, третью – имеющим детей, и четвёртую – лицам, ставшим дедами и бабками и утратившим способность к деторождению. В то же время, старые девы после определённого возраста не имели права носить прежний девичий костюм. Независимо от происхождения и общественного положения, занимаемого русским человеком, его одежда отражала прежде всего брачный статус.

Наиболее насыщенную символику нёс свадебный наряд. Подвенечная рубаха имела особое значение. Изготовлялась она в течении трёх праздничных ночей: «в первую ноченьку Христовскую [пасхальную], во другую, во Ивановскую, в третью ноченьку Петровскую». На ней вышивалась доступная человеческому разумению картина мира, важное место в которой занимала историческая свастика. Несмотря на то, что в России свадебные белые платья начали активно входить в городскую моду в начале 19 века, национальные свадебные костюмы продолжали быть в ходу среди крестьян, мещан и даже части купечества. Каждая губерния и даже уезд имели свой неповторимый уникальный вариант свадебных костюмов, в силу огромности территории нашей страны, исторических особенностей развития каждого региона, влияния соседних культур и т.д., но смысл и принципы её изготовления оставались неизменными. Наряд новобрачных украшался богатой вышивкой из орнаментов, несущих сакральный и обереговый смысл. На женских свадебных платьях это были женские фигуры Богини Макоши, ромбы – знаки плодородия, разнообразные солярные знаки, дерево жизни и т.п, которые, как правило, располагались по краям одежды – по подолу, вороту, на концах рукавов, плечах и т. д. В некоторых регионах России они использовались вплоть до середины 20 века.

Рис. 26. Женские свадебные и праздничные наряды [13]

Рис. 27. Мужские свадебные наряды Вологодской, Воронежской, Вятской, Пензенской и Курской губерний конца 19 – середины 20 веков [13]

Поверх кокошников часто носили платок, называемый убрус. Его закалывали под подбородком или свободно отпускали на плечи. Уже в погребениях Новгорода, относящихся к 10—11 веку встречаются некоторые подобия кокошника: твёрдого головного убора, низко сидящего на лбу и закрывавшего голову полностью до ушей. Кроме того, кокошниками такого рода головные уборы называли лишь в нескольких губерниях России. В других русских землях у схожих с кокошниками головных уборов были другие названия: «каблучок», «наклон», «злотоглав», «рогачка», «сорока» или, например, «кокуй».

Рис. 28. Первые рисунки на платках, похожие на календари и кокошник [13]

А тот факт, что он очень древний, не вызывает никакого сомнения, потому что кокошник, в частности, и славянские женские головные уборы можно найти в древней древности у разных народов – от древних иберов Иберийского полуострова (ныне Испания и Португалия), этрусков, скифов, греков и римлян, до средневековых королев.

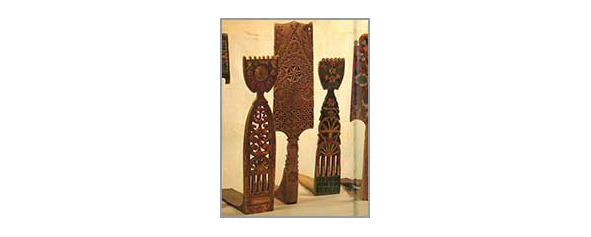

Первые календари размещались на посуде, гребнях и прялках

Рис. 29. Первые календари и символы на посуде, кувшинах, прялках и гребнях [13]